第16回北大山岳館講演会

「私の登山に影響を与えた人たち

2024 年 6 月 29 日 (土) 14:00-16:00

講演者:芳賀孝郎さん

学習院大学山岳部OB・元日本山岳会副会長)

司 会:小泉章夫(北大山岳館運営委員)■講演要旨

芳賀さんは学習院大山岳部OBで1958年のAACKのチョゴリザ遠征隊の隊員、そして日本山岳会の副会長を務められた方で、カラコルムでチョゴリザ遠征のあと、K2峰の西にあるビアンジェ氷河上部を偵察、まだ極地法による登山が主体であった時代にアルパインスタイルでの7170m峰の試登を行なわれるなど、先鋭的な登山にも挑戦された方です。昨年の日本山岳会の会報では、その時に目の当たりにしたムスターグ・タワーの北東壁(2012年にロシア隊によって登攀)についてもコメントされています。

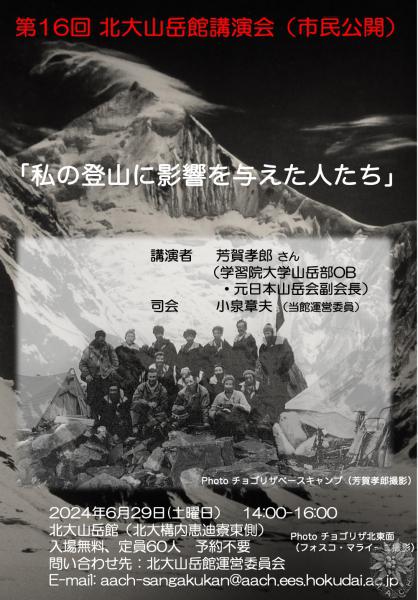

今回の講演では、芳賀さんの登山人生に影響を与えた先達の皆さんについてのお話をお聞きすることになりました。芳賀さんは日本の登山家のみならず、広く世界の登山家とも交流されています。チョゴリザベースキャンプでのフォスコ・マライーニさん(1938年-1940年に北大に家族とともに留学し、北大山岳部のOBと山行をともにした登山家)との遭遇のお話もお聞きできるとお伺いしています。

質疑応答の時間もゆったりと取る予定です。 個人的には、初期のスキーのお話、特に一本杖スキーから二本杖に至る経緯や、山登りの道具としてのスキーの将来についてなどもお尋ねできればと思っています。

前回の講演者からみれば、一気に2世代?(一世代30年として)ほど遡ることになりました(*^^*)。時空を超えて経験を共有できるのが山登りの魅力の一つかもしれません。

北大山岳部は本州の大学山岳部の影響を受けながら、一方では登山道具としての山スキーや、イグルーや雪洞などの技術を用いることで独自の山登りのスタイルを創造してきました。札幌出身の芳賀さんは両者のスタイルを詳しくご存知な方です。 貴重な機会 魅力的な講演と意見交換の機会を楽しみにしたいと思います。

講演は6/29、土曜日2時から2時間ほどということで設定しました。札幌の6月は一年で一番良い気候のときです。多くの皆さんのご来館をお待ちしたいと思います

講演者紹介

1934年札幌生まれ

前回の山岳館講演会「厳冬期日高直登沢を登る」の講演会に来ていただいた芳賀孝郎さん に、お話をお聞きする機会を作っていただけないかとお願いしました。芳賀さんは学習院大山 岳部OBで1958年のAACKのチョゴリザ遠征隊の隊員、そして日本山岳会の副会長を務めら れた方で、カラコルムでチョゴリザ遠征のあと、この領域のビアンジェ氷河の偵察と、時ま だ極地法による登山が主体であった時代にアルパインスタイルでの7170m峰の試登を行なわ れるなど、先鋭的な登山に挑戦された方です。また、北海道のスキーメーカーであったハガス キーの取締役社長を務められたこともあり、北海道でのスキーの普及のため”歩くスキー”を推進されました。 今回快く講演をお引き受けいただき、芳賀さんの登山人生に影響を与えた先達の皆さんの貴 重なお話をお聞きする機会を得ることになりました。芳賀さんは日本のみならず広く世界の登 山家とも交流があり、北大山岳部のOBと山行をともにした、フォスコ・マライーニさんとの遭遇のお話もお聞きできるとお伺いしています。 北大山岳部は本州の大学山岳部の影響を受けながら、一方では登山道具としての山スキーや、 イグルーや雪洞などの技術を用いることで独自の山登りのスタイルを創造してきました。札幌 出身の芳賀さんは両者のスタイルを詳しくご存知な方です。貴重な機会魅力的な講演と意見交換の機会を楽しみにしたいと思います。

1954年学習院大学山岳部入部

1958年7月京都大学学士山岳会チョゴリザ登山隊参加

1958年8月カラコルム・ビアンジェ氷河7170m峰 平井一正氏と二名で5400mからのラッシュアタック で試登(7120mまで)

1990年学習院チベット登山隊(チョーオユー峰)隊長

1996年学習院アルバータ登山隊参加

2001年〜2005年日本山岳会副会長

■会場・問い合わせ先等

- 会場:北大山岳館 札幌市北区北18条西13丁目(北大構内北西隅、北大恵迪寮東側)

- 定員60名(予約無し,無料)

- 問合せ先:北大山岳館運営委員会 E-mail : sangakukan@aach.ees.hokudai.ac.jp

|

第15回「厳冬期 日高山脈直登沢を登る」 |

HOME

HOME

メニュー

メニュー