ヤマレコAACH - 切り抜き一覧

| 発行日時 | 見出し |

|---|---|

| 2025-6-30 7:25 |

三之助第一川から寿都幌別岳

三之助第一川から寿都幌別岳(沢登り/積丹・ニセコ・羊蹄山)日程:2025-06-29(日帰り)メンバー: saito1987 zeniya1990コースタイム:写真:目名側からの幌別岳東面感想:この時期下降の沢は雪渓がやばいやばい(Co500前後)

|

| 2025-6-23 3:33 |

小樽赤岩

小樽赤岩(アルパインクライミング/札幌近郊)日程:2025-06-22(日帰り)メンバー: saito1987 zeniya1990写真:感想:今季の登りはじめ。テーブルの2ピッチめを全装で楽にこなせるかが自分にとって調子の指標となる。今年は◎だ⤴

|

| 2025-6-22 8:55 |

ニセコアンベツ川

ニセコアンベツ川(沢登り/積丹・ニセコ・羊蹄山)日程:2025-06-20(日帰り)メンバー: kaneko23 watanabekaコース状況/その他周辺情報:昆布温泉(8:40)五色温泉(12:30)[晴れ]甘露の森ホテル裏手の仮橋から入渓。きれいな沢。河原歩き。Co370に2段F。金子が左岸取りつくも、テラスに上がるところが際どい。敗退。おとなしく左岸巻き。明瞭。1ⅿFは金子がフリーで抜け、渡邊はシュリンゲ垂らしてもらった。無念。F2、F3は左岸を直登。もろくなく簡単。第一の滝はぬめぬめそう。右岸の枯れ沢を詰めて巻く。難しいRfかと思いきや、踏み跡明瞭。つかむところもたくさんある。沢への復帰は笹帯を行くとよい。沢を詰めていくと、緩やかな小川になる。温かい水だが、ぬめる。途中、しばし休憩して五色温泉へ。自転車でシャーと下って車回収。現金なくて、温泉は敗退。写真:F3第一の滝楽しい沢の詰め入渓むずい終わりが近い全層雪崩跡F21mFCo370 2段F感想:きれいで楽しい沢。温泉に入りたかった、、

|

| 2025-6-6 11:05 |

泙川〜皇海山〜鋸山〜庚申山

泙川〜皇海山〜鋸山〜庚申山(沢登り/日光・那須・筑波)日程:2025-06-02〜2025-06-05メンバー: yoneyama macchan90コースタイム:写真:広く自由な河原標高1100m屈曲にも窯跡あり。右岸には巨大な洞がたくさん庚申山修験道にて泊壊れた堰堤の滝足尾銅山本坑あと雨の焚き火小雨降りC2決め込む。雨の下でも炊けるよう、片側を高く張るまたラーメン100m以上のなめとあるコルでなめ足尾銅山の橋人為的な河岸段丘庚申山修験道深山大河の趣、長く深い川に入る喜び足尾銅山本坑あと庚申山修験道ナメ滝左岸上にもう一個あり足尾銅山のある松木川の谷棒ラーメン上部も滑床の素敵な沢4mほど懸垂して滝上に降りる。標高1180m地形図の岩マークのあたり宵闇棒ラーメン美味至極の表情ヤブコギ途上のマツと日光白根上部も滑床の素敵な沢巻きたばこまたラーメン庚申山修験道鏡岩にて産業遺産解説左岸にトラロープあり廃墟左岸窯跡の対岸でC2とする鋸岳へのルート皇海山見えた庚申山修験道炎の饗宴上部も滑床の素敵な沢キャンプ1温泉付きの水沼駅で下車右岸の林道がトンネルになっているあたりには巨大堰堤に阻まれる。美しいなめシャクナゲ皇海山巻きたばこ初夏の黄色い花シャクナゲマン開2段10mくねくねとクネルナメ滝と林函滝不審な客左岸にトラロープあり庚申山修験道均一なサイズの岩石帯トラロープ残置あり雨の日こそ焚き火が快適車窓より庚申山修験道にて泊ごくり初夏の黄色い花支流から注ぐ美しい滝土場跡の笹草原庚申山修験道水沼駅前のはやぶさ食堂でエビカツ重シャクナゲ半開皇海山巨大な洞。幅50m、深さ20mはあるぞ皇海山昔の土場あと宵闇鉱山街。車窓より鋭鋒、ノコギリ岳から皇海山わたらせ鉄道来ました!ナメ滝左岸上部は丈の低い笹で見通しも良い清野さんと3人皇海山見えた炭焼き窯跡庚申山修験道なめ両岸が少々立っている坑夫の足庚申山修験道こんなところに広大な修験宮があったのか2段10m庚申山修験道水流も減ってきた雨の焚き火庚申山修験道ヌルヌルの段差のクライムダウン今度は右岸に石垣と土場跡がある庚申山修験道にて水を汲む100m以上のなめ炎の饗宴函滝巻きたばこ庚申山修験道シャクナゲマン開またラーメン100m以上のなめ小規模な滝右岸を行く足尾銅山本坑あと正門と廃墟 1973年閉山人為的な河岸段丘ひとやすみ終着、間藤駅堰堤の廃墟、天然への途上支流から注ぐ美しい滝宵闇稜線はツツジの大木だらけ庚申山修験道こんなところに広大な修験宮があったのか上部は丈の低い笹で見通しも良い標高1200二股あたり人為的な河岸段丘はやぶさ食堂、超満足函プール足尾銅山正門渓谷鉄道ツツジ奈落カツラの巨木の下で休む。石垣もあり鉱山鉄道鉄橋910m二股。左俣に見える堰堤。足尾銅山本坑あとまたラーメン巻きたばこくわえタバコでサラミを切る男午後のまどろみ20分ほどでバスが来た。間藤まで170円。1.5時間に一本。庚申山修験道こんなところに広大な修験宮があったのかしれっと岩峰皇海山山頂2連発堰堤のクライミングは木登り庚申山より皇海山庚申山修験道岩盤の両サイド皇海山とツツジ途中10分停車の駅には懐かしの缶ビール自販機もあり。雨の焚き火庚申山修験道かわいいくも岩盤の両サイド広大な河原玄米カレー雑炊納豆粉末かけ小瀧連発男体山とシャクナゲ右岸には巨大な洞がたくさん巨岩帯で肩にのったりする高みかけて行き詰まって戻るところ絶望的な堰堤だが左岸に弱点あり庚申山より皇海山あれは男体山瀞、函巻きたばこ鉱山街。車窓より国境稜線は快適な尾根鏡岩にて右岸には巨大な洞がたくさんトラロープ残置あり巨大な洞。幅50m、深さ20mはあるぞコザクラ感想:皇海山に登る天然ルートとして、マツが数十年来課題としていた泙川から、スカイ山に直登する。けがれ無き沢から、十分な日程を確保して臨んだ。私は大阪での用事から松本に帰った日にマツが美濃から軽自動車で松本に来て、松本で泊。翌朝沼田へ移動して奈良(なろう)の不動滝に駐車して入渓。はじめはここへ戻るため、皇海山から不動沢へ降り小田倉沢を戻る計画だったが、沼田の清野さんの電話したら、帰りの車回収につきあってもらえることになったので、足尾へ乗っこしてわたらせ鉄道で下ることに計画変更した。やはり計画は乗っこしのほうが断然美しい。1日目不動滝から標高860まで。くねくねした川は、はじめ大河の趣あり。大きな川の始まりは気持ち良い。渡渉を繰り返して進む。水量はちょうどよいが、多いと困難だ。右岸側には大きな洞が連続する。巨岩帯があり、肩に乗ったりして通過する。随所にトラロープあり、助けられる。無いと厄介な巻きになる箇所もあり。天場はどこにでもあり。疲れたところで泊まる。2日目標高1100mまで進む。この日は雨予報だったので7時まで出発を遅らせるが、大して降らなかったので進める。ポツポツとは降ったがよし。CO900m左岸側に、広大な草地の平地がある。明らかに人口の場所。まるで山城の広すぎる郭のようだ。下山後沼田の清野さんにきいたら、この谷は足尾銅山の坑道の杭材に使うため、完全に丸裸に皆伐されて県境を超えて架線で運ばれたそうだ。閉山によって50年、見事な天然林に復活しているとのこと。こうした草地の平地は何箇所かあり、素敵なカツラの大木などが石垣の上に根を張ったりしている。右岸の林道は奥深くまで地図上では伸びているが、谷の中はあまりその気配を感じない。しかし、古い堰堤の壊れたやつや新しく圧倒的な堰堤がいくつかあり。その野暮を勘定しても美しい谷だ。函滝の通過で3mほどの懸垂もする。ほぼ核心を終えたあたり、古い窯跡のある対岸でC2とする。タープを高めに張って焚き火がついたところで雨が本格的になる。雨の下で焚き火して飲酒の極楽よ。着物はパリパリに乾いている。3日目この上は程よいナメが続き、美しい渓相は源流まで続く。名峰に登る文句なしの大河だった。源流の藪漕ぎは無し。爽やかに国境稜線へ。泊地もどこでも可能だ。国境稜線は踏み跡が明らか。白いツツジが花盛りでとても美しい笹草原。鹿の角を拾った。皇海山への400mの上りは急登だ。過去の400m登りピークを次々思い浮かべる。美しいシャクナゲの森も花盛りだ。藪漕ぎがなくて助かった。山頂には銀山平から日帰りの小荷物の二人組がいたのみ。ここからの夏道は修験道のゲバゲバルートだ。ほとんど下調べしてこなかったので行って驚く。鋸岳から庚申山は鎖完備ではあるがマジおっかない高所恐怖症ルートだった。南無阿弥陀仏。それぞれの山頂には白山、蔵王山、御嶽山・・・、と名峰の名があり。ここも円空行者の軌跡なのか。庚申山からの下降路も完全に修験ルート。よくもまあ見出したというルートが洞穴をくぐりつ、壁を這いつ続いている。でも行動時間10時間はそろそろきつい。庚申山荘の裏の木立の中にタープを張ってラーメンを食べ、すぐ寝る。今回の食事は初日を除き3日連続朝晩全て棒ラーメン。4日め爽やかな朝だ。山荘の表側に来るとたくさんの人に出会う。百名山の皇海山だからか、平日なのに10人以上とすれ違う。皇海山へは六林班峠から行くのだろうか?修験の道上では先日見た映画で歌われていたジョニ・ミッチェルのBoth sides now(青春の光と影)を鼻歌で歌っていた。マツもその映画を最近見たとのことだった。銀山平からは船石峠を超えて名高い足尾銅山本坑廃墟へ。廃れて天然に回帰してゆく風景は山歩きの密やかな楽しみだ。近代日本の勃興期にこの谷は栃木県で第二の人口を誇ったという。鉱毒で山を汚し、100年が過ぎ、また天然世界に帰ってゆく。峠でWeb電波通じて時刻表を見る。たまたまちょうどよかった1.5hに一本のバスで間藤へ。間藤からわたらせ鉄道で水沼の温泉駅まで1時間。清野さんから電話連絡があり、ここで風呂に入って待っていろ、という指南あり。ここで風呂に浸かったあと向かいのはやぶさ食堂でエビカツ重をかっこんだ。オレタチ好みのガテンサラメシ系食堂だ。ちょうど食い終えた時間に清野さん到着。このまま鉄道で桐生に抜けて沼田まで行ったら半日かかるところだ。鉄道情緒も良いが、1時間乗れば十分だ。なんてありがたいセンパイなんだ。北大山岳部に入って本当に良かった。泙川の奈良(なろう)の車まで赤城山東面道路をぶっ飛ばして1時間で回収。道中この30年間のいろんな話。「沢登りに関しては、65歳になった時、遂にカクっときたよ」という話を受け止める。でもまあ3人とも本当に好き放題登ってきたからねえ。多分みんな老いを嘆いたりすることなどは無いだろうな。別れ際に気づいた清野さんのナンバー、ダウラギリの標高だった!赤城、榛名、上信の鋭鋒群、浅間山を眺めて信濃へ。獨鈷山麓を通って松本へ。明るいうちに帰宅してかめと三人でグリーンカレー。 2019年春、6年前の尾瀬から見えた、あの皇海山へ登るバリエーションとして、随分以前から泙川に目を付けていた。林道が川に併走するものの高く、目障りなく遡行できるだろうと踏んで。実際にも、標高900m周辺で侵入した部分が人為を許すのみでその他は無垢な雰囲気を味わえた。隣の栗原川は人気のナメ沢のようだがこちらはどうだろう? 尚、現地でこの川のことは地図表記「泙(たに)川」とは違って「ダイラガワ」と呼称するとのこと。6/1:day0;次女の送迎を終えて夕刻、下道で木曽を経由して松本を目指した。6/2:day1;合流した米山さんと沼田の東の奈良(なろう)手前から堰堤の管理路?利用で入渓する。空広い川を、右岸の迫力ある側壁に見とれながら遡っていく贅沢よ、気分は伊那の万古川である。標高790mの左岸支流滝を合図に両岸が迫り、中に挟まる巨岩を越えるのに二ヶ所で苦労する。それぞれ残置ロープの世話になったが一人だと往生しただろう。両岸から樹林が降りてきた標高850mの右岸にタープを張り、明日の雨予報に停滞も織り込んで小早に宿って酔いどれた。6/3:days2;朝様子を見たが幸いにして空も明るく、行けるところまで進めることとした。地図の通りに左岸支流はどれも滝を持って合しており目を惹く。標高900m地点の本流滝印は実際には無く誤りである。そんな中で人気のある津室沢、の先で右岸に敷設された林道が沢に下りてきて夢から覚めるも、標高940mに水量豊富な幅広の岩床が現れて気を吐く。三俣沢、龍ノ沢、ナメ沢と分けると地図表記通りにゴルジュ滝が7、5、3mと垂れて7m滝の左岸捲きで本沢唯一の懸垂下降をした。この先の天場が見通せず、見つけた適地で小早にタープを張って火を熾して呑み出すと、見計らったように雨が落ちてきた。オヂサンには行動六時間程度が適当である。6/4:days3;広沢の直登ラインも本流遡行も止めにして、鈴小屋沢の右俣を採って国境平を目指した。これが実に穏当な源流で、藪漕ぎ不要で稜線に迎えられた。この何でもない笹原以降、死んだ鹿を何頭も見掛けたが、誰にも看取られずに斃れるそれらに気の毒さよりもむしろあるべき姿、潔さを感じた。その脇のシロヤシオが献花する。彼らの苦しみに比べるべくもないが、ここから高差500mの登りになり、ニャクタクと高度を勝ち取っていく。南アほど大きな山塊でもないここ足尾山塊でこの標高差は貴重であり、これこそが皇海山を特別な山【笄】に仕立てている。渡良瀬川水源という2144mの山頂はやはり樹林の中にあって展望は利かない。二人の先客に、ムンムンと匂い立つものが我々にはあると言われて照れるなぁ。折角の機会なので下山路を鋸山、庚申山の修験道に採ったが中々楽しかった。左手握力の快復が充分でないため、ヒヤリとするシーンあり。特別天然記念物指定のコウシンソウは目にできなかったがまぁ、いい。いい加減疲れたので水の取れる庚申山荘の裏林にゲリキャンした。6/5:days4;夜半、風に起こされた。今朝もyoneyamaさん大好物の棒ラーメンを掻っ込んで下山に掛かる。銀山平からは新緑眩しい舟石峠を越え、足尾銅山の名残を目にして間藤駅まで。いつ廃線になるか判らないわたらせ渓谷鐵道に乗車して水沼駅で下車、過去最高額の入湯で汗を流し、駅前食堂のエビカツドンで腹がクチクなる。ここに大学山岳部先輩である"沼田の兄貴"セーノさんが迎えて下さり、角幡君やキノポン話に花を咲かせてアルファロメオで自車まで送って頂いた。沼田から松本までまた走るが、長躯して一つの山を目指すこんな山登りはこれを最後としたい。満足は疲労を伴って得られるものだが、ただ環境負荷とは無縁である。

|

| 2025-5-26 5:41 |

空沼小屋・湯ノ沢

空沼小屋・湯ノ沢(沢登り/札幌近郊)日程:2025-05-24〜2025-05-25メンバー: onodera22 misa2021 tamaki_2023 ichikawata00コースタイム:コース状況/その他周辺情報:コケが多く、ヌメヌメ写真:ゴルジュと5mF1年目+市川滝行感想:初沢。こんな早い時期でも沢に行けるとは。自分の汚いもの嫌いがなくなっていることに感動。あと、1年目が楽しそうで何より。小屋まつりも楽しかった

|

| 2025-5-10 1:26 |

中国雲南省玉龍納西族自治県黎明傈僳族郷クライミングツアー

中国雲南省玉龍納西族自治県黎明傈僳族郷クライミングツアー(フリークライミング/アジア)日程:2025-04-24〜2025-05-06メンバー: gt2010コースタイム:写真:Back to the Primitive 8pBack to the PrimitiveScarface ?-Gore Linkupクライマーのワンコ 行動食はしまっておいたほうがよいPrimitive NorthWind of the Valley昼飯ウルシあったClamdigger宿犬多しパオズ(Ding Dongの息子)食堂Back to the PrimitiveClamdiggerPainted WallDing Dong's Crack蜂の巣と木ばしごアプローチ猫も多いBack to the PrimitiveBack to the Primitive家畜小屋黎明村千亀山Japanese Cowboyやぎ放牧で岩場まで来ることもあるBack to the PrimitivePrimitiveエリア千亀山Dinner WallFaraway corner巨大蜂の巣Primitiveエリア野菜を選んで注文する蜂の巣を採るための伝統的ラダーWind of the ValleyDinner Wall CaveBack to the Primitiveパオズ(Ding Dongの息子)Back to the PrimitiveメニューアプローチBack to the PrimitiveJapanese CowboyBack to the PrimitiveDinner WallPillars昆明は恐竜の産地お墓Clamdigger洞窟探検黎明村Ding Dong's Crack感想:麗江市玉龍ナシ族自治県黎明村へのクライミングツアー。ナシ族は母系社会であり、伝統衣装は「キングダム」の登場人物羌瘣の衣装とよく似ている。黎明村は標高2200m付近の山奥にあり、少数部族であるナシ族、イ族、モソ族、リス族、プミ族などが生活している。もちろん漢族も。ミャンマー、タイ、インド、チベットの系統とも関わりが深く、顔立ちが様々でとても興味深い。こんな山奥であっても日本よりデジタル化が遥かに進んでいる中国なので支払いは全てwechatpayとAlipayで完結した。あとはGoogle翻訳、wechatが使えれば大抵のことは解決する。岩質は砂岩でとても質が良い。インディアンクリークよりもクラックのサイズは変化が多く、フェイスの要素も多い。また、麗江市側に戻ると石灰岩スポートのエリアもある(Shigu)。岩場情報はMountain Project、Michael Dobieのトポで得られる。今回雨で行けなかったThe Guardianはアプローチに迷いやすいため、ローカルクライマーと一緒に行った方が無難。宿の人が送迎してくれる。ローカルクライマーは親切で色々と助けになってくれる。村での滞在も人情豊かで良いリフレッシュになった。この旅では加工食品をなるべく避けて食事ができたので最後まで体調が良く、初めて海外旅行で体重が増えた。やはり米が食べられるのはありがたい。【登った主なルート】Wind of the Valley 5.10+★★★★ 30mの超気持ちいいルート。背後の展望がすごい。全天候型。Japanese Cowboy 5.12+★★★★ 30mハングしたコーナーワイド〜 だんだん細くなり最後に繊細な核心が待っている。登れなかった。Yujiがオンサイトしたからこのルート名らしい。The Great Owl 5.9★★★★ 景色がすごい。朝イチで登りたい。The Reckoning 5.12- ★★★★ 指の太い人は結構辛いかも。とても面白い。R.P. Extension 5.12+はそんなに難しくないらしい。Scarface ?-Gore linkup 5.11-★★★★ 30mとても綺麗なライン。ハング越えが楽しい。OS.The Clamdigger 5.11- ★★★★ 30mハマグリ形状にパックリカチ割れたワイド。アップで登ったら汗だくになった。OS.Farawaycorner 5.11-★★★★ 30m綺麗なフィンガーコーナー〜山っぽいクライミングでフレークの頂上へ。気持ちいい。OS.Funky Dann 5.12b ★★★★ 31m黎明のベスト5.12を挙げるなら3本には入るであろうルート。プロテクションワーク、ムーブ、最後の抜けまでとても質が高い。回収TRで1回触ったのみ。#0.3サイズを7個使う。Ding Dong's Crack 5.12- ★★★★ 30m村の正面に聳え立つDinner Wallの看板ルート。R.P.中間にテラスがあり下部と上部に分かれている。オフフィンガーのジャミングを久しぶりにやってタメになった。終了点から巨大な蜂の巣を観察できる。伝統工芸的な木の梯子は今でも使われているのだろうか。Back to the Primitive 5.11 ★★★★ 200m、8pチームOS. 5.10〜5.11のピッチが連続する。ハング越え、Splitter hand crack、高度感のあるトラバース、締めは亀の甲羅を登るようにスラブを駆け上がる(Turtles in Space)。ロケーションが最高でとにかく気持ちいい。岩壁頂上から小1時間で遊歩道に出る。ついでに巨大洞窟を見に行った。2-3p、6−7pはリンク可能。Another World 5.12+ ★★★★ 30mCaveエリア最難Honeycomb Dome13+のアプローチルートでもある。ビレイ点からクライムダウン&トラバースしてクラックを辿る。とにかく被っている。パワー&ストレングス。シンハンド核心で息が抜けない。ツアー最終日に1リード、1TR。TRだとほぼノーテンで行ける感じだった。次回是非登りたい。【移動】航空券:日本〜昆明便が往復5〜6万円台。麗江空港便は高め。昆明空港から昆明駅:タクシーで1400〜2000円程度。30分。バスもある。昆明駅〜麗江駅:(往路)寝台列車 4400円、10h (復路)快速急行4100円、4h麗江駅〜黎明村:(往路)タクシー 8000円、2.5h (復路)バス 600円、約3h【食事】朝:屋台で包子(1個1元、約20円) 8時半までには行かないと店終いする。昼:バナナ、菓子。菓子類は駄菓子屋で色々買える(安い)。果物は10日に一度くらい開かれるバザールで色々買える。バナナとオレンジ、小さいシャインマスカットみたいなのが美味しかった。果物は行きの途中の村で仕入れると楽。夕:食堂が5店くらいある。大皿3品頼んで75元(1500円)くらい。米は食べ放題。野菜が新鮮で美味しい。この地域は農作物、畜産(豚、牛、鳥)が豊か【宿】5月の労働節と重なると予約が早く埋まる。クライマー向けの宿は3つくらいある。電気ポット、ドライヤー、スマートテレビ、シャワートイレ備付。洗濯機利用可。【その他】包子を売ってるおじさんは裁縫が上手で服の破れほつれは数百円で縫ってくれる。そして毎晩ダンスを練習しているので一緒に踊ろう。コーヒーは売ってないので持参した方が良い。ECサイトで手配もできるが宿まで届けてくれるかどうかはサービスによって異なる。【気候】19:30まではヘッデンなしで登れる。だいたい21時までに下山すれば飯が食える。未明〜朝は曇りか小雨、午後晴れのパターンが多かった。Alipay内アプリの天気予報を使っていたが、この時期は不安定でちょっとした風向きでコロコロ変わる。全天候型岩場があるので雨が降っても登れないことはない。防寒はナノエアジャケット一枚で十分だった。【土産】雲南珈琲は色々種類があって美味しい。麗江で買うと結構高い。古城内の景観保護区は物価が高い。黎明クライミングアソシエーションでTシャツ150元くらい。

|

| 2025-5-5 11:22 |

会津朝日岳

会津朝日岳(山滑走/東北)日程:2025-05-02〜2025-05-03メンバー: saito1987 babaa1986 toda1977コースタイム:写真:引き返して山頂直下から滑降開始二股越えてスキー履く坪入山ズーム丸山岳ズーム越後須原の朝 桜満開の只見線を乗り繋ぐ 守門岳が立派只見からタクシー入山 登山口から雪は出てくる 下部屈曲付近 雪は繋がっていた会津朝日岳赤倉沢上部の滑降夜半は強い雨 朝方雨やむ赤倉沢を滑る滑っている間に晴れてきた本格的な雨降りの前に避難小屋へ駆け込む 快適な小屋小屋近くの斜面山頂はねちょねちょのガスの中 クレヴァスを越えてツボ足で往復鋸刃手前までシートラ藪漕ぎ感想: 会津朝日岳からスキーで沢伝いに丸山岳を越え、三岩岳まで繋ぐ予定だったが、最初にして最大の難関(鋸刃を越え大幽沢へ)をクリアーできず、引き返した。いかに豪雪地帯とはいえ、5月にもなれば急速に雪融けがすすむ。今回は天気も不安定で、パーティーの足と技量も揃わなかった。 帰りの赤倉沢上部の滑降は、シーズン締めにふさわしい快適さ。入・下山のアプローチはJR只見線。こちらは起点から終点までを制覇(途中の不通区間、只見〜越後川口までは連絡バス)。街道沿いの古い集落や新緑と桜を愛でながら、のんびりとした乗り鉄山行だった。

|

| 2025-5-2 16:50 |

残雪期イグルーの失敗シリーズ?雫ポッタポタで崩落

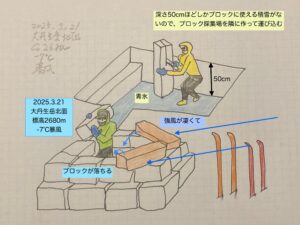

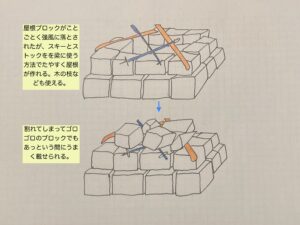

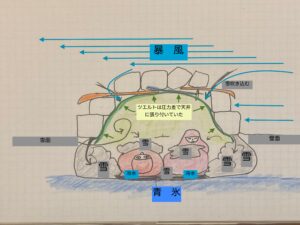

暖かくて天井崩落前回の翌日です。白馬岳北方稜線の朝日岳から、北東面の沢に滑り込んで標高差1000mの沢を休み無し47分でずんずん滑りました。楽しかったです。一週間くらいは誰も滑っていなかったみたいです。白高地沢橋のたもとでイグルー。積雪は十分ですが標高が1300mで前日より暖かかった。 こんなときは周りに壁だけ作って、天井はタープを張るのが良いのです。どうせ気温が高いと溶けて屋根が落ちるので。でも、良いブロックがたくさんとれたので、うっかり屋根を塞いでしまいました。やめておけばよかったです。

ブロックはまあまあ固くて重かったけど、わりとしっかりしたものが切れたので、つい作ってしまったイグルー。The blocks were fairly solid and heavy, but they cut well and held together nicely, so I ended up building the igloo almost without thinking 炊事中から、ガソリンストーブの上の屋根ブロックからは雫が落ち始めていて、火を止めて寝袋を広げても雫は止まらず。そのまま眠ったら天井の一個が21時ころ腰の上に落ち、それを脇に置いてまた眠っていたら、あちこちで雫が落ち始めて寝床はずぶ濡れ。気温も低くなく風もないのに寒くて安眠できず。午前3時半には大規模に屋根が崩落して、起床しました。 やはり雫が落ちてきて火をけしてもとまらない時点で、もう屋根は撤去したほうがよいでしょう。何年やっていても、疲れちゃうと面倒になってしまって駄目ですね。 イグルー泊まりは季節の進行に応じて少しずつ対応が変わるところがまた、おもしろいです。  翌朝の崩落あと。この程度に作っておいてタープを被せておけばよかったです。The collapsed roof the next morning. I should’ve just left it at this level and covered it with a tarp Warm Weather and a Collapsing Ceiling This happened the day after my last outing. I skied down from Mt. Asahi on the northern ridge of Mt. Shirouma, descending a 1,000-meter vertical drop on the northeast-facing gully without a break in just 47 minutes. It was a lot of fun. It looked like no one had skied there for about a week. I built an igloo at the foot of the Shirakōchizawa Bridge. There was plenty of snow, but at 1,300 meters elevation, it was warmer than the previous day. In conditions like this, it’s better to just build walls around you and use a tarp as the ceiling. When it’s warm, the roof will melt and collapse anyway. But since I managed to cut a lot of good snow blocks, I carelessly went ahead and built a roof. I should’ve known better. Even during cooking, drops of water started dripping from the ceiling blocks above the gasoline stove. Even after I turned off the stove and spread out my sleeping bag, the dripping didn’t stop. I fell asleep anyway, but around 9 p.m., one of the ceiling blocks fell onto my waist. I moved it aside and went back to sleep, but then drips started falling all over the place, soaking my bedding. Even though the temperature wasn’t that low and there was no wind, I was cold and couldn’t sleep well. Around 3:30 a.m., a large part of the roof collapsed, waking me up. Really, once drips start falling and don’t stop even after you turn off the stove, it’s probably best to just take the roof down. No matter how many years you’ve done this, when you’re tired, it’s easy to get lazy and make bad decisions. What’s fascinating about staying in an igloo is how the way you use it gradually changes with the progression of the season. |

| 2025-4-29 16:37 |

残雪期の失敗イグルーシリーズ?風バッタバタタープ

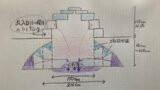

残雪期白馬はBC天国大型連休前半の白馬連峰北部山域に行ってきました。イグルー達人のイグルスキーでも、失敗イグルーで寝不足になりました。過剰な自信で攻め攻めの姿勢で最前線を歩いているので、参考にしてくださいね。 栂池からのルート、途中ロープウエイでは「センセイ!」と呼ばれました。一昨年のイグルー講習にきてくれていたBCさんで、きょうは蓮華温泉に下って周辺の滑降をする予定とか。その後イグルーも挑戦してくれていてうれしい限り。 栂池湿地平原から「船越の頭」に登って、小蓮華岳の南西の・2719の風下側に吹き溜まりの雪があったので、そこでイグルーをつくりました。きけば三国境周辺は風が強くて有名だそうで、あと30分歩いた先ならもう少し弱かったのにと今は思うけど、稜線は結構ガレが多くて、雪質としてはマシな感じに見えたので決めました。  掘り下げ1段で十分ブロックが取れたので壁2段積んだ上は、もうスキーを載せて塞ぎ始める I got plenty of blocks with just one layer of digging, so after stacking up two layers for the wall, I went ahead and started capping it with my skis

スキー板で屋根をすばやく作る緩い傾斜地で斜面上方向に向かってブロックを切り出して進めていくと、下方向では30センチくらいの深さだったのが自動的に1メートルくらいの壁になり、風上側が安心の壁になります。それはいいのだけど結構疲れていたので、下に一段しかブロックを取らず、下2段目に進む元気が出なかった。なのでちょっと低い天井だけど、スキー板を載せて無理やり屋根ブロックを載せました。前回この方法ですぐ作れたのでまたやりました。  風上を壁にできて吹き込みは無かったが、張りの不十分な張り綱が風でバタバタして猛烈にうるさかった The wall on the windward side kept the draft out just fine, but the guy lines weren’t tight enough, and they flapped like crazy in the wind?it was insanely noisy タープをかけて隙間風を防いだけど、うるさかった隙間を塞ぐのが面倒で、上からタープを被せ、4隅をピッケルやアイゼンを埋めて固定。風上側は裾の上にブロックを固めて載せておきました。早々に中へ入り込む。風が強くてタープがバッタンバッタンとオールナイトでうるさかったです。イグルーの強みはテントと違って静かなこと。防音性の強い雪の壁を通してもうるさい。張り綱を締めたつもりでしたが、朝見たら、甘かった風下側がちぎれてしまっていた。 あれだけ風が強いのならツエルトにしろタープにしろ、外ではなく内側に張って、強風による吸い着き効果でやればよかったです(過去記事)。疲れて頭が回らなかったなあ。  史上最悪イグルー@乗鞍岳 乗鞍岳・標高2640m、暴風域でのイグルー泊

春の気圧配置で、すごい風の日に乗鞍岳を独自ルートで山越えしました。相棒の長年の設計ラインで鋭鋒・烏帽子岳に直登する尾根です。美しい針葉樹林を10時間近くラッセルして山頂から火山台地に出たところで... igloosky.com 2025.03.23 それでも眺めは最高の場所でした。朝日を浴びる白馬連峰を窓から眺めることも出来ました。  やっぱりイグルーの強みは展望の良いところで泊まれること あんなうるさい風、テントだったら発狂クラスだ What I love about igloos is that you can sleep in places with killer views. That wind was so loud?if I’d been in a tent, I seriously would’ve lost my mind. Failed Igloo Series in the Lingering Snow Season ? Flapping Tarp in the WindHakuba in the Snowmelt Season ? Backcountry Heaven I headed out to the northern part of the Hakuba range during the first half of Golden Week. On the ropeway up from Tsugaike, someone suddenly called out, “Sensei!” From the Tsugaike marshland, I climbed up to Funakoshi-no-Kashira. Fast Roof Build with Skis It was a gentle slope, so I started cutting blocks upward along the slope. Tarp On Top = No Drafts, But So Noisy I didn’t feel like stuffing all the gaps with snow, so I just threw a tarp over the top, But nope. The wind was crazy, and the tarp kept flapping loudly all night long. With wind like that, I should’ve pitched the tarp (or even a bivy) inside the igloo instead of outside, Still, the view made it all worth it. https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-8076945.html |

| 2025-4-28 12:43 |

栂池《小蓮華・三国境・雪倉岳・朝日岳》蓮華温泉

栂池《小蓮華・三国境・雪倉岳・朝日岳》蓮華温泉(積雪期ピークハント/縦走/白馬・鹿島槍・五竜)日程:2025-04-26〜2025-04-28メンバー: yoneyama nishinakenta写真:午後四時でも入れるテンホウありがとうスキー屋根イグルー これにタープのカバーを掛けた担々麺660円+ミニカツ丼500円雪が固くて下に掘るのがしんどいのでもうスキー屋根で適当にした。糸魚川まで伸びるツガミ山脈。黒いのは明星山?雪倉山頂より、白馬岳、旭岳、劔岳と立山ここから急登雪倉岳山頂。蓮華温泉から登ってきた人と話す。イグルー作りを観察 @西名小綺麗な宿。この時間はみな山登っているかも固くてサクサクの快適斜面満足栂池の湿地帯から白馬岳、小蓮華岳朝のながめ蓮華温泉が見えた。よくもこんな無人境に行く手の朝日岳。デカー!朝は固くてアイゼンが決まるこっちは雄だ兵馬平雪崩でなぎ倒されたと思われるついうっかり屋根まで作ってしまったがありがたい橋巨大なコブ50センチ以上ある内部急だけど早い振り子沢は喉が乾く、ちょうど良いところに沢が開いていて、助かった。このくらいにしてタープを張ればよかった。橋の袂でΩ作るあっというまにコルまで降りる。視界がないと結構複雑で急だ。左、鉢山。右雪倉。雪はつながっている落ちたらお陀仏あさごはん中央に雄ライチョウ赤男山、結構盛り上がっていて、やっぱり迂回したい。ここからの急雪面からスキーぶっ飛ばす。これはメスかΩ1撤収の朝最初に行った人、エラい朝日岳山頂、遠いヮ中央に雄ライチョウΩを後に前進風強いフリコ沢上部。登っても下ってもストレスのない好ルートハイマツ帯下りのアイゼン引っ掛けで顔面転倒したら、ハイマツの中に片方落として行方不明に。ライチョウの野郎がずっとこっちを見ていたこのあたりから下はタテスジが入っていてデコデコする雨飾、焼山、火打、妙高、高妻、戸隠。真ん中の富士山型の低いのは奉納山?中で炊事して清水岳や猫又が見えている。西側は風が強く、雪がろくに積もっていないひょうたん池朝日岳をグイグイ登る。雪倉も西面はハイマツの海だ。蓮華温泉玄関前からの眺め。機能滑った1000mが真正面だ急登のあとの兵馬平雪倉岳へのトラバース小蓮華岳山頂 風つえぇ!これはヤバいスキー屋根だとすぐできる。二人のシュプール 標高差1000m玄米カレー雑炊火打、焼山、雨飾と妙高山です日焼け止め塗りすぎ男赤男を巻いて、朝日岳と対面下流部、激流雪倉避難小屋と雪倉への雪の道山頂おやすみなさい山頂午後9時に一発、午前3時に半分ほどの屋根が落ちて雪に埋まる。やはり温かい季節のイグルーは無理鉢山へ小蓮華山と先輩ライチョウ二羽Ω1撤収の朝 ひどい風の中こんなかんじ屋根はまだ持っているが、雫がポタポタだ兵馬平はクレーターでいっぱいスキーを梁にする頸城山塊と、このあと滑る谷栂池の湿地帯朝日岳北東面沢に描くDNA直径30センチほど小蓮華へ登る斜面杓子岳、白馬岳 C1から三国境から雪倉へのトラバースタープの青さが室内感想:1日目両足骨折半年後に復帰1戦目の西やんと、猿倉入山で清水谷、柳又谷の滑降計画だったが猿倉のゲートは徒歩入山も出来ない雰囲気で、計画を完全に変更。栂池から朝日岳、蓮華温泉周回にする。このへんはまだ未踏なので。栂池のロープウエイで、センセイ!と声をかけられる。一昨年のイグルー講習で会った人だった。蓮華温泉に下ってあちこち行くとのこと。我らはまっすぐ湿原大平原を行き、小蓮華目指して東面を登る。午後になってもわりと硬い雪。稜線は風が強く、三国境に近づくほど強風になる。時間的にもそろそろ泊まりたいのだけど、西側は風が強くてガレガレ。東側の雪庇の成れの果てみたいなところは幾分風が弱そうなのでここでイグルーに決定。でも一層掘ったら下は掘る気が起きないくらい硬めでこちらも疲れていたので、低い壁になった。掘り下げも適当。傾斜しているので、上に行くほど深い壁になってまあなんとか。でも屋根材の長いやつを掘るのが面倒で、前回味をしめたスキー梁でさっさと屋根を塞ぐ。ここまでは良かったが、風の吹込み防止に外側にタープを張ったら、一晩中バタバタ音が強く眠れないほど。朝起きたら張り綱が一本切れていた。張り綱のアンカーに埋めたアイゼンなどは掘るのが辛いくらいきまっていた。2日目翌朝は三国境から鉢山へトラバース。三国境を超えると風がやみ、のどかな天候になる。どうやら一番騒々しいところでわざわざ泊まってしまったようだ。でも色々学びになった。朝のウチまだ雪面が硬いのでアイゼンシートラで。ライチョウに会ったあたりからスキーであっという間に滑り下る。途中のハイマツ帯で、顔面転びしたら、黒メガネの半分を失くしてしまった。三日目には右目だけ雪目気味になった。対照実験で、よくわかった。雪倉の避難小屋で今後の時間読みと方針なども確認。風がなくて助かる。雪倉は山頂までほぼ雪がつながっていて快適。シートラで進める。山頂で、蓮華温泉からの人に会う。昨日温泉ではイグルーの話になったとか。イグルスキーブログもみてくれているそう。実践もしてくれたそう!顔出ししていて良かった。雪倉からは走るライチョウを追っかける形で北を目指し、スキーでぶっ飛ばして降りる。ズンズン下ると赤男の南の崖のところがかなり急。それでもスキーが最適。赤男の西側巻きルートもタンネの薄い森で景観の良いところ。徐々に近づく朝日岳が、意外に大きくて良い山だった。登りは長かった。山頂も広すぎだ。朝日岳からは北側稜線を少し降りてから東の沢を滑降。最近のトレースはなく、転倒無しの休みもほぼ無しであっという間に1000m下って橋まで。久しぶりに長距離滑降をした。充実。今日はイグルー壁だけ+タープでいいやと思ってつくり始めたが、床下二段目から案外良いブロックが取れたのでうっかり屋根をふさいでしまったが、やめておけばよかった。一晩中水滴が落ちて寝袋はずぶ濡れ、終いには屋根が溶けて落ちて、強制起床となった。3時半。気温プラスなのに濡れて却って寒かった。3日目谷底から鉄橋を渡り湿原帯を超えて蓮華温泉を目指す。樹林帯の中うっすらトレースあり。ひょうたん池、兵馬平など、地すべり地形のテラスを経て蓮華温泉へ。建物の前で腰をおろして山を見る。昨日の滑降沢が丸見えだ。満足だ。ここからまた700m登り返して天狗原へ。フリコ沢というらしい。ここは積雪期の蓮華温泉への最短ルートとのこと。滑り愛好家の間では有名なコースなのだ。実際傾斜も優しくストレスのない良い沢だ。途中水場もあって助かった。でも結構疲れてしまって、後半はぐったりして登る。重荷もずいぶん持ってもらったけど、やっぱ30代にはカナワン。天狗原からは、見覚えある栂池への滑降コースをシャビシャビと下る。下りの筋肉は問題なし。疲れているのあんまり休まず、バンバンと滑り降りる。下部では雪のなくなった栂池スキー場、ゴンドラにのってうっかり途中駅に降りてウロウロしてしまった。疲れている。大町の午後4時のテンホウで担々麺&ミニカツ丼、生姜ラーメン大盛りで満足。ウチまで送ってもらい、日高の本と、ちょうど届いていた会報をプレゼントする。11月に両足を骨折して3ヶ月入院、その後ゲレンデスキー2回、白川郷で山スキー1回とロクに登山をしていない。そもそも走るという動作を半年弱できていない。そんなコンディションで山スキー縦走などできるのか不安であったが結果として良いリハビリになった。 1日目は小蓮華山の先まで、稜線に出ると爆風でシートラ。夜も風が強くイグルー張ったタープがバタバタうるさかった。安定の玄米カレー雑炊 2日目は三国境、雪倉周辺など爆風箇所もあったが概ね快適。朝日岳の登りで体力が削られた。1000mのダウンヒルは快適、橋の近くにイグルー泊。沢水も汲めて良かったが天井から水がポタポタ、朝4時に天井が崩れ雪まみれで起床、全身ずぶぬれで強制起床。3日目、蓮華温泉まで登り 仕事で来て以来の8年ぶり? 天狗原まで登りが意外と長い。途中の沢水に助けられた。天狗原からはスキー場まで爆走。栂池スキー場に作られたボーダー用のパークっぽい斜面を滑るのが面白かった。 猿倉まで道が閉鎖されていたので、激萎えで急遽思いついた計画だったが満足度は高かった。 来年は旭岳、清水岳、猫又岳方面にいきたい米山さんありがとうございました。😉

|

| 2025-4-28 10:35 |

根北峠から南斜里岳

根北峠から南斜里岳(山滑走/道東・知床)日程:2025-04-27(日帰り)メンバー: saito1987 zeniya1990 Yanke1987コースタイム:写真:南斜里岳へスキー場のような斜面が続いている背後に霞む国後サマッケヌプリ方面背後に国後三角点あっという間に森へ帰る深い沢筋にぶちあたる。南斜里岳へ直接上がる尾根が快調そうなのでそちらの尾根へ。斜里岳への沢筋もスキーが快調そう(この日は前日の降雪でストップ雪だったらしい)海別岳を横目に尾根を登る海別ハイ松の海を漕ぐ武佐岳方面滑降開始根北峠から西へ西へ森の中を進む感想:斜里岳の裾野に広がる原生林の森から快調そうな尾根を伝って南斜里岳を往復。頂上付近は雪が切れ、Co1320付近にシーデポ。そこからアイゼン着けてハイ松漕ぎ。頂上直下は東側の雪面から回り込む。下りの尾根はスキー場の中級コースのような傾斜が続き、予想通り快調な斜面。シーズン終わりのザラメ雪を味わう。Z谷は買ったばかりのアイゼン片方をハイ松の海に奉納した。

|

| 2025-4-25 19:43 |

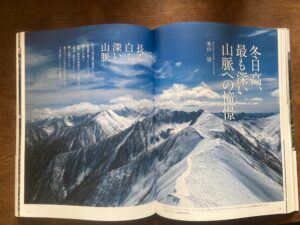

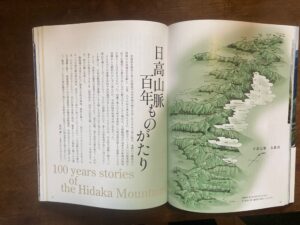

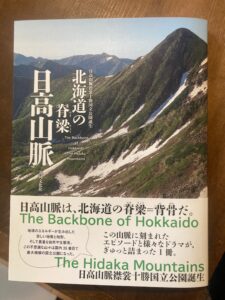

日高山脈本が出版されました イグルー史詳細解説です

1970年代〜80年代には日高山脈の航空撮影を含む大型写真集があり、冬期縦走の地形研究のため、大真面目にその写真を毎日見ていました。もとより登山道のない特殊山域だから、参考になる記録としては部室にあった手書きでヨレヨレの山行記録か、活字で読みやすいのは部報だけでした。 久しく経った今も、日高の最深部はまだまだ当時と変わらず無垢であるのが嬉しいです。頓挫した日高横断道路計画の経緯も記されています。 実のところ、登山愛好者でさえおいそれとは行けない日高の奥に、多くが求めるようなガイド本はつくれません。今回のように日高を扱う総合的な本が出版されるチャンスなど、ずっと無かったのではないだろうか。 そんな本に寄稿する僥倖をいただきました。 深い深い日高の、冬と夏の魅力を(小泉章夫、米山悟、松原憲彦)が書きました。美しい写真を沢山提供してくれた若手OBたちの21世紀の超人的冬期長距離縦走山行について、それから今では北大山岳部の得意技に育ったイグルーの生い立ちについても詳しく書きました。 地質、地形、アポイの植物の記事も、写真と図版の豊かな編集です。南日高の2つの山岳古道についても興味深くまとめられています。「日高山脈と人」をテーマに多面的なテーマを盛り込んだ本です。 表紙写真と巻頭には、山スキー部OBの伊藤健次さんの撮りたてホヤホヤ写真。雪渓の底をトコトコ歩くクマが見えるだろうか。 大きくて、重くなくて、手触りの良い本。 共同文化社 A Long-Awaited Book on the Hidaka Mountains Has Been Published Back in the 1970s and 80s, there were large-format photo collections of the Hidaka Mountains, some of which even included aerial photography. I used to study those photographs intently every day for winter traverse terrain research. Given that the region has no established hiking trails, the only references we had were either crumpled, handwritten trip reports left in the clubroom or the club bulletins, which were at least printed and easier to read. Even now, after all these years, I’m happy to see that the innermost parts of the Hidaka range remain untouched and pristine. The book also documents the background of the ill-fated plan for a Hidaka crossing road, which was eventually abandoned. In truth, it’s impossible to create the kind of hiking guide that most people expect for a place like the deep Hidaka?so remote that even experienced mountaineers can’t easily access it. I can’t recall another chance like this when such a comprehensive book on the Hidaka Mountains has been published. I was fortunate enough to contribute to this special volume. As a narrative of Hidaka’s story, it includes graphic-rich presentations of early expedition accounts from pioneers of the Hokkaido University Alpine Club’s formative years (Nobuyuki Sudo, Shugoro Ito, Osamu Aikawa), reports on accidents in Koikaku-sawa and Ju-no-sawa, the bear attack involving Fukuoka University, and the journeys of painter Chokkou Sakamoto. Three authors?Akio Koizumi, Satoru Yoneyama, and Norihiko Matsubara?wrote beautifully about the profound appeal of the Hidaka Mountains in both winter and summer. It also includes detailed descriptions of the nearly superhuman winter long-distance traverses carried out by young alumni in the 21st century, along with the origins and development of the igloo technique, which has become a hallmark of the Hokkaido University Alpine Club. In 1990, while simultaneously working on my graduation thesis, I hand-drew a bird’s-eye map of the Hidaka range as a large fold-out supplement to the 13th issue of the club’s bulletin. I’m delighted that this piece has been republished here, now beautifully colored 35 years later. As I gaze upon it, memories come flooding back?memories of walking along each of those drawn lines with great care and affection. The book also includes richly illustrated articles on geology, topography, and the flora of Mt. Apoi. There are fascinating explorations of two ancient mountain routes in the southern Hidaka region. Altogether, it’s a multifaceted book themed around “The Hidaka Mountains and People.” On the cover and at the beginning of the book are brand-new photographs by Kenji Ito, an alumnus of the alpine ski team. Look closely?you might spot a bear walking across a snowfield in one of them. It’s a large-format book, yet light in weight and pleasing to the touch. Published by Kyodo Bunka-sha |

| 2025-4-14 10:02 |

阿女鱒岳

阿女鱒岳(山滑走/札幌近郊)日程:2025-04-12(日帰り)メンバー: zeniya1990 toda1977写真:阿女鱒岳ピークの先には羊蹄山別な場所では子グマも歩く阿女鱒岳ピークから見る余市岳余市岳から無意根岳、中岳林道を歩くヒグマの足跡🐾ピークからの滑走雪はグサグサ明るい林道を出発羊蹄山とニセコ羊蹄山とニセコこちらはウサギ阿女鱒岳の奥には羊蹄山キンドー氏登頂感想:終日好天が見込めるので阿女鱒岳へ。標高500mの台地に上がるまでの林道には熊の足跡。別の場所には子グマの足跡も。羊蹄山、ニセコ、積丹、余市岳〜無意根岳〜中岳の稜線が一望できる良い山だった。

|

| 2025-4-9 15:05 |

この冬のイグルー記録、たくさん!

ヤマレコで表題に「イグルー」含む山行記録今季(途中)は70件ヤマレコの山行記録検索で表題に「イグルー」含む記録を検索するとたくさん、70件出てきました。表題に書いていない人も含めると、数え切れません。雪山登山界ではずいぶん増えました。 |

| 2025-4-7 11:50 |

頚城/昼闇山(北面ダイレクトルンゼ滑降)

頚城/昼闇山(北面ダイレクトルンゼ滑降)(山滑走/妙高・戸隠・雨飾)日程:2025-04-05(日帰り)メンバー: saito1987 Yanke1987コースタイム:写真:うしろに鉾ヶ岳が立派に見える吉尾平越しの烏帽子岳、阿彌陀山も素敵昼闇谷へ入り左岸の尾根に取りつく昼闇山北面を振り返る一気に昼闇谷へ焼山と火打山方面日本海めがけて白い大斜面を滑る北面ダイレクトルンゼの滑降頂上他のパーティも沢山いた雨飾山と白馬北方稜線アケビ平への林道は雪で埋まっている昼闇山へ出発新雪を纏った昼闇山感想:ヤンケとそれぞれの仕事ついでに頚城へ遠征。心配していた天気も、この日のみ終日晴天。おまけに前日までの寒気で新雪が積もり、やや重たいが季節外れのパウダーまで頂く。北海道でのいつもの山行と異なり、沢山の山スキーヤーに遭遇して面食らうも、その多くは頂上から一ノ倉川へ向けて滑降するようであった。我々は誰もいない昼闇谷へ。頂上やや東側から派手にスラフを流しつつ急なルンゼをクリアーすると、アケビ平までの白い大斜面が待っていた。日本海へ向かって思い思いに滑る心地よさ。最後まで雪が腐りきることなく自動運転となってゴール。つきあってくれたババアさんに感謝。ズワイガニ美味でした!

|

| 2025-4-7 11:38 |

水無川 新茅の沢、セドの沢左俣

水無川 新茅の沢、セドの沢左俣(沢登り/丹沢)日程:2025-04-05(日帰り)メンバー: fukumoto_2013感想:桜も咲いたことだし丹沢をうろつきにいった。思いのほか早く降りてこれたので厚木の山岡家で昼飯を食べに行くことにする。いつものように辛味噌激辛大盛りを食べていると、18で大学に進学し恵迪寮に入った最初の晩、夜中に新道の山岡家に連れて行かれたあの時からもう12年経つのかと謎の感慨があった。30になった今、汁こそ飲まなくなったが未だ別メニューを頼んだことがない。

|

| 2025-4-7 1:18 |

ホロホロ〜徳舜瞥山

ホロホロ〜徳舜瞥山(積雪期ピークハント/縦走/支笏・洞爺)日程:2025-01-25〜2025-01-26メンバー: onodera22 misa2021 kaneko23 Tsurudomeコースタイム:感想:ホロホロ北尾根はぎりぎりスキーで行ける細さで楽しかった

|

| 2025-4-7 1:18 |

ニセイカウシュッペ

ニセイカウシュッペ(積雪期ピークハント/縦走/大雪山)日程:2025-03-01〜2025-03-02メンバー: onodera22 misa2021 kaneko23 Tsurudomeコースタイム:コース状況/その他周辺情報:渡渉多数だが、スノーブリッジは発達していた写真:雪庇も判断は容易かっこいい石狩が見えるテンバ着感想:天気図通り2日目は悪天。ニセカウのピークに立ちたかったな。

|

| 2025-4-7 1:17 |

武華山

武華山(積雪期ピークハント/縦走/大雪山)日程:2025-02-24〜2025-02-26メンバー: onodera22 misa2021 kaneko23 Tsurudomeコースタイム:写真:入山からテンション上がる滑り落ちても登るのみ感想:スキーで行くのならこのルートは最高だと思います!

|

| 2025-4-7 1:15 |

増毛縦走

増毛縦走(積雪期ピークハント/縦走/増毛・樺戸)日程:2025-03-12〜2025-03-18メンバー: onodera22 misa2021 kaneko23 Tsurudomeコースタイム:写真:群別へは手前のコルからEPで奥徳富ピーク浜益御殿までは身軽♪雄冬に向かう途中で朝焼けを見れたこのメイン唯一の看板のあるピークでした凍ったイグルーを起き出でて…群別への朝浜益まで天気良いので、適当にトラバースゴールの橋奥徳富への稜線へ上がった。急な斜面で皆んな汗びっしょり。歩いてきた山々周りを一望できる察来ピーク。これから向かう知来岳は…霧の中明日は停滞なので、しっかりとテンバの準備20歳おめでとう知来岳の下り途中からスキー履ける北東コルへ降りる丸山のなんでもないピーク早めに硬くなり、EPで雄冬まで天狗にて知来岳への登り。雪庇あり。元気な人はスキー練習良い斜面そろそろお目覚め?ラストピークへ向けて…知来岳ピーク

|

| 2025-4-1 10:17 |

二年班(プチ)メイン ピリカAt~トヨニ~野塚~オムシャ~十勝

二年班(プチ)メイン ピリカAt~トヨニ~野塚~オムシャ~十勝(積雪期ピークハント/縦走/日高山脈)日程:2025-02-27〜2025-03-04メンバー: shibabemaru Sugiyama_2022 watanabeka ichikawata00コースタイム:写真:

|

| 2025-4-1 10:15 |

富良野北尾根~D尾根

富良野北尾根~D尾根(積雪期ピークハント/縦走/十勝連峰)日程:2025-01-25〜2025-01-26メンバー: shibabemaru Sugiyama_2022 watanabeka ichikawata00コースタイム:写真:

|

| 2025-4-1 9:48 |

三国峠〜石狩岳 序盤で引き返し

三国峠〜石狩岳 序盤で引き返し(積雪期ピークハント/縦走/大雪山)日程:2025-02-08〜2025-02-09メンバー: shibabemaru Sugiyama_2022 watanabeka ichikawata00コースタイム:感想:石狩に行くとメインに行けないというジンクスがある気がする

|

| 2025-4-1 9:39 |

群別南西尾根引き返し

群別南西尾根引き返し(雪山ハイキング/増毛・樺戸)日程:2025-02-01〜2025-02-02メンバー: shibabemaru Sugiyama_2022 watanabeka ichikawata00コースタイム:コース状況/その他周辺情報:ワッフ音?たくさん感想:就活って大変なんだなと思いました。

|

| 2025-3-29 12:08 |

芦別/野花南山群スキー縦走(近藤山〜野花南岳〜夕暎山)

芦別/野花南山群スキー縦走(近藤山〜野花南岳〜夕暎山)(山滑走/芦別・夕張)日程:2025-03-29(日帰り)メンバー: saito1987 Yanke1987 toda1977コースタイム:写真:近藤山への登り富芦トンネル坑口から稜線を忠実に辿ると細くて急な箇所も出てくるシーアイゼン有効次のターゲット次のターゲット近藤山近づく夕暎山から班渓幌内山地を望む夕暎山近づく野花南岳へ稜線北上野花南岳頂上布部岳や中天狗を望むついこないだまで通い慣れた山々夕暎山頂上で憩う夕暎山からの滑降西尾根を下る野花南岳北尾根の滑降夕暎山へ谷越えショートカット次のターゲット野花南岳から夕暎山近藤山から野花南岳近藤山頂上直下のトラバース富良野西岳と布部岳作業道(右岸)から林道(左岸)へ徒渉あり感想:以前から気になっていたマイナー山群のスキー踏破。斜面を繋いで谷越えショートカットなど、この時期ならではのルート取り。季節外れの低温で、粉雪滑走も楽しめた。

|

| 2025-3-27 5:55 |

2年班冬メイン 神威岳〜トヨニ岳

2年班冬メイン 神威岳〜トヨニ岳 (積雪期ピークハント/縦走/日高山脈)日程:2024-12-27〜2025-01-02メンバー: onodera22 Sugiyama_2022 kaneko23 tamaki_2023コース状況/その他周辺情報:Day1:林道ゲート(8:00)神威山荘(15:00)=C1晴れ。暖かい。今までよりも大分手前で通行止めになっていた。(地図上でまだ黄色の道路のところ)ひたすら歩く。途中クマの足跡が続いており、スノーシューとサイズがちょうど合うため、くまさんよりラッセルごっつあん。この時期でも冬眠していないとはおそろしい。神威山荘まで。へばったLから小出しにするつもりだった鶏肉1kgが出てきて入山祝い。調理している途中で水野さんが来た。まさかのトヨニまでいっしょ。Day2:C1(6:30)Co1130(13:30)晴れ。風もなく-7℃くらい。暑い!渡渉は転石渡渉、問題ない。藪漕ぎ3.5hくらい。Co550くらいから獣道か踏み跡かがあった。そのあとのラッセルもしんどい。Co1130、急登直前でC2。明日のために主稜線までラッセルしてトレースつけてきた。登り1h強。尾根頭手前、急登終わりは整地すれば4人用でもテント張れそうだった。1,2人なら余裕。(カンバ帯)Day3:C2(5:30)中間尾根頭(6:30)神威岳(11:30~11:45) 1400ポコ(14:15)晴れ。風は並(風速5〜10m程度か)。長時間行動なので、昨日つけたトレース使ってラテルネ出発。・1244付近は痩せている。スノーシューのままでは厳しそうな一箇所は日高側巻いた。神威手前で一瞬EPにしたがすぐズボズボになったので、またスノーシューに替えた。西尾根を登ってくる水野さんが見え必死にラッセルするも、残念ながら先を越されてしまった。神威岳で水野さんと合流したあと、ソエマツまでは現役に前行かせてくれた。感謝。神威からΩ3までは結構細い。ラッセルすね。Ω3は雪たくさん。Day4:Ω3(6:30)靴幅山(8:00)ソエマツ岳(13:45-14:00)ソエマツ東尾根Co1600(14:05)=Ω4晴れ。今日もラッセルがしんどい。靴幅リッジはじゃん勝ちALがトップ。状態よくあまり難しくなかった。OPのほうが細かった。ザイル出さなかったが、ブッシュも出ていて両端に太い木あったのでザイル出せる感じだった。ソエマツ西峰肩までの登りは岩でてて、EP。急で、凍った草付きやハイマツに刃を刺しながら登る感じだったが、ブッシュつかめるので難しくはない。ソエマツ西峰〜東峰間は緊張。EP。細い岩稜。過去の記録でなんにも書いていなかったがちゃんと報告に残すべき難しさではあったので、雪が少ないとこうなるのかも。準山OPで十分対処できるレベルだが。ソエマツピークから少し下ろしたところで全イグルーよりのΩ4。カンバもちょこちょこ生えてて稜線上ではなく風下側ゆるい斜面途中に作ったので風もあまりなく穏やか。水野さんとはここで一旦さよなら。さらに進めていかれた。Day5:Ω4=Ω5低気圧通過のため停滞。トランプしたりしりとりしたり、最強のスパを作ったり充実した2024年最後の日。イグルー内常に5℃くらいありどんどん溶けていくし天井も下がっていく。高くつくっておいてよかった。6日の朝、寝る前においておいたコッヘルいっぱいに水がたまり溢れていた。冬山でここまで濡れたのははじめて。Day6:Ω5(6:30)ピリカ(12:00)・1512北2つ目のコル(14:30)=Ω6晴れ。風も穏やか。初日の出を眺めながらソエマツを下る。ピリカまでは問題ない。・1529はねぐった。途中で水野さんのトレース出てきて利用する。ピリカからの下りがズボるのでスノーシューで降りていると一箇所急なところで、小野寺が足を滑らす。手を雪に突っ込んで制動かけて止まる。固い斜面に昨日の新雪が乗っかっている悪い状態だった。これを踏まえEPに切り替えてしばらく歩くが、そのような場所はその後出てこなかったので、アイゼンでラッセルをするしんどい時間となった。そしてスノーシューピッケルに切り替えて予定テンバまで。雪が全然なくほぼ全イグルー。Day7:Ω6(6:30)トヨニ岳(9:00)野塚トンネル十勝側(11:00)晴れ。これまでと比べ雪がしまっているところ多く歩きやすい。風は並→トヨニ手前で気にならない風。これまでと比較すると細いと感じるところはなかった。下る尾根は思ったより急。ところどころシリセードで降りていく。尾根末端で水野さんと合流。野塚トンネル十勝側でゴール。車移動をしてくださった中札内村の方々に大変感謝。水野さんといっしょに、定番の中札内村の温泉に行き、帯広の魚べいで腹いっぱいお寿司を食べたのち札幌まで。<パーティ>貫徹!3年ぶりの2年班冬メイン。LsもMも頑張りました。写真:魚べいにて。恒例の藪こぎ。稜線に出る。ワクワク!岩がところどころ。笹とハイマツでなんちゃって正月飾り。思ったより手前でゲート出現。コンディションよく準山OP尾根よりはもっと幅あった。元旦朝はスパでなくおしるこに。ピリカピーク。巨大なイグルーコッヘルからあふれるほど雪解け水が滴る。初日の出とピリカヌプリ。靴幅リッジ。じゃん勝ちALがトップ。やっと小屋着。1日目は小屋まで少し歩くだけだからとパー食背負いすぎたLがやられる。大先輩水野さんとピー写。ソエマツピーク。感想:初めてのL。はじめての冬の2年班。無事に終わって本当によかった。いいパーティでした。天気が良く毎日楽しかった。※投稿遅くなってしまいすみません。

|

| 2025-3-25 10:35 |

狩勝峠から日勝峠まで

狩勝峠から日勝峠まで(積雪期ピークハント/縦走/日高山脈)日程:2025-03-23〜2025-03-24メンバー: zeniya1990 Yanke1987コースタイム:写真:・905左のポコから行く方向をみる最初の滑降オダッシュ山ピーク・1022からのシール外して、十勝連峰遠望オダッシュ山登り遠くに下ホロ、あそこから繋いできた十勝平野は天気よさげ・1022からの下り1憩い・1177からは山の様相が変わる国道が見えた、向こうにはペケレベツ豊富な枯れ木、適度な風辿る稜線日勝峠着、ビリビリオダッシュ山と道東道トンネル上のコル、風の通り道狩振山右の狩勝山と左の無名峰労山熊見山からの滑降翌日は快晴

|

| 2025-3-25 7:37 |

コチャモ

コチャモ(キャンプ等、その他/南アメリカ)日程:2025-01-21〜2025-03-14メンバー: Nakagawa2019コース状況/その他周辺情報:渓谷の入り口に門番がいて渓谷内のキャンプ場の予約が1泊以上ないと入れない。我々のような長期滞在のクライマーは最初の数日だけキャンプ場に居てその後は渓谷をさらに詰めた岩小屋で生活している人が多い。写真:感想:南米のヨセミテことチリのコチャモ渓谷に遠征。一番遠くて一番デカい壁El Monstruo に「物怪(MONONOKE) 5.11b/C3/1300m」を開拓。強烈な歩荷、垂直の森の藪漕ぎ、沢登り、焚き火、爽やかな岩登り、ピークは雪。フリー?アルパイン?これってもしや極地法⁈よくわからないけど、ルームセンスを応用すれば地球上どこに行ってもいろいろ面白いことができそうなたしかな手応えを感じた。コチャモはこれから流行ってくるかも。気候的にもわりと日本人が適応しやすいと思う。欧米人はここでパイネやフィッツロイの好天周期を待ったりしているようだ。なお、下山後5日間ほどサンティアゴ在住のルームOB堤さん邸でお世話になった。大変良くしてくれるので南米遠征の際は連絡してみるとよいだろう。

|

| 2025-3-23 20:03 |

史上最悪イグルー@乗鞍岳

乗鞍岳・標高2640m、暴風域でのイグルー泊春の気圧配置で、すごい風の日に乗鞍岳を独自ルートで山越えしました。相棒の長年の設計ラインで鋭鋒・烏帽子岳に直登する尾根です。美しい針葉樹林を10時間近くラッセルして山頂から火山台地に出たところで暴風域に入りました。テント(もっていないけど)ではぶっ飛ばされる事必定。 風で屋根が落とされてできない→スキーで屋根掛け 翌朝撮影。この暴風では隙間は塞げず吹き込んだ雪はツエルトとの間を流れ落ち、側面から溜まった。屋根にスキーの先端が見える。  スキーを引っこ抜いてもブロックはくっついていて屋根は落ちなかった 乗鞍スカイラインはアイススクリューが要るほどの青氷。吹き溜まりにノコギリの入る積雪を見つけ、そこにイグルー作製開始。ブロックは下一段は切り出せるがその下は青氷。広くブロック供給場を設けて運んで組んでいく。三段目くらいで長いブロックを屋根かけすると、眼を離した隙に風で落とされる。落ちて皆半分に折れてしまう。3回くらい繰り返し落とされて、スキーとストックを梁にする方法に切り替える。あっという間に屋根完成。 風上側に二重にブロックを積んで隙間ふさぎいつもみたいに悠長に隙間ふさぎをできないので、風上側にはもう一重外側に壁を載せて二重の厚さにする。それでもこの地吹雪の粉雪は、隙間から吹き込むやつだ。前に富士山でやられた感じだ。相棒は始めブロック取りに勤しんでいたが、そのうち顔面にシュカブラができてメガネがアウト。目潰しの雪つぶてで、風上を見られない。ツエルト被って待っていてもらう。そのツエルトもぶっ飛ばされないようにかぶるのがまたタイヘン。 内張りのツエルトはベルヌーイの定理でピシッと張り付く中はやっぱり隙間から吹き込みまくりだ。でも中でツエルトを被ったら不思議なことが起こった。ツエルトが、固定もしないのに壁に張り付いて落ちて来ない。風で流速の早い外部はイグルー内よりも気圧が下がるせいだろう。飛行機の翼が上面の流速に吸われて浮き上がる「ベルヌーイの定理」である。中学生の頃から航空工学好きで知ってるんだ。ベルヌーイは翌朝まで続いた。でも風、弱まってほしかった・・。 イグルーの中は結局雪まみれ。でも風は音だけだ。壁とツエルトの間に入り込んだ吹込み雪が、外側からずんずん攻めてきた。両側は雪がつもり、吹き込んだ雪が寝袋の上に積もり、やがて体の下にも落ちて体温で溶けて冷たい水たまりになり、一晩中ブルブルだ。でも死ぬほどじゃない。風は時折ドカンドカンとパンチのように壁を叩く。壊れたらどうするかシミュレーションはしてある。でも壊れなかった。 膝の上でストーブを焚き、ミルクティーを何杯も飲んで晩飯も朝飯も終わり。明るくなっても風は止まず。ドボドボに濡れた寝袋をザックに突っ込んで、樹林限界まで鼻をつまんで脱出した。視界があるってありがたい。強風晴天のなか、安全圏へ下る。計画は半分だったけどあの風では仕方ない。なんとかやり通せてきた満足が大きい。 風が強く積雪が少ない場所のイグルー同じような状況は以前富士山で体験した。積雪が少ないので貧相なブロックの上、隙間から転がりまくったザラザラの雪粒が絶え間なく吹き込む。その時のメンツは「イグルー懲り懲り」に。今回は内側にツエルトで快適とまでは言えないがなんとか凌いだ。もっと大きいタープならば外側に被せて張る手もある。でも、固定する雪面が青氷なので、スクリューが要るしあの風ではちぎれて飛ばされそう。こういうところに泊まらないのがベストだけど、注文通りに行かないのが山だ。そうなったら手持ちでやりくりするしか無い。 山行記録: ほおのき平~烏帽子岳北西尾根~乗鞍岳スキー場 2025年03月20日(3日間) 槍・穂高・乗鞍, 積雪期ピークハント/縦走 / yoneyamaの山行記録 www.yamareco.com Igloo Night in the Storm Zone at Norikura-dake (Elevation 2,640m)Crossing Norikura-dake on a Unique Route in Fierce WindsDuring a spring weather pattern with intense winds, I traversed Norikura-dake via a unique route. My partner’s long-established route design follows a ridge leading directly up to the sharp peak of Eboshi-dake. We spent nearly ten hours breaking trail through beautiful coniferous forests before reaching the volcanic plateau at the summit, where we entered the storm zone. A tent (not that we had one) would have been blown away for sure. Roof Collapsing in the Wind → Ski Roof ConstructionThe Norikura Skyline road was covered in blue ice, requiring ice screws for traction. We found a snowdrift with packable snow deep enough for a saw to cut through, and we began constructing our igloo there. The first row of blocks was easy to carve, but beneath that was solid blue ice. We widened the block supply area, transported them, and stacked them. Around the third row, we attempted to place long blocks as a roof, but the wind knocked them down the moment we looked away. Every time they fell, they snapped in half. After this happened three times, we switched to using skis and poles as beams. That worked like a charm, and the roof was up in no time. Double Layering the Windward Side to Seal GapsUnlike usual, I couldn’t afford to leisurely fill in the gaps. On the windward side, I added an extra exterior wall for a double-thickness defense. Even so, the powder snow carried by the ground blizzard kept infiltrating through the cracks?just like what happened to me on Mt. Fuji before. My partner was busy collecting blocks at first, but soon, his face was covered in frost formations (sastrugi), and his glasses became useless. The wind-driven snow kept striking his eyes, blinding him from looking upwind. I had him wait under a bivy sack, though even that was a struggle to keep from being blown away. Bivy sack Sticking to the Wall Thanks to Bernoulli’s PrincipleInside the igloo, snow was still blowing in from the gaps. But when we wrapped ourselves in a bivy sack, something curious happened?it clung to the walls without any support. The fast-moving wind outside created lower pressure compared to the inside, making the tarp stick to the surface. It was a real-life demonstration of Bernoulli’s principle?the same aerodynamic effect that makes an airplane wing generate lift. I’ve been interested in aeronautical engineering since middle school, so I recognized it immediately. Bernoulli’s effect lasted until morning. But I sure wished the wind would die down sooner… The Igloo Filled with Snow, but at Least the Wind Was Just NoiseThe snow that blew in between the walls and the bivy sack kept creeping inside. Snow piled up on both sides, covered my sleeping bag, and eventually fell underneath me, melted from my body heat, and turned into a freezing puddle. I shivered all night, but it wasn’t life-threatening. The wind occasionally slammed against the igloo like a powerful punch. I had simulated an emergency plan in case the walls collapsed, but fortunately, they held. I lit my stove on my lap, drank multiple cups of milk tea, and finished both dinner and breakfast. By morning, the wind was still howling. I stuffed my soaking wet sleeping bag into my backpack, pinched my nose, and made a break for the treeline. The visibility was a blessing. Under clear but violently windy skies, we descended to safety. The trip was only half of what we planned, but given the conditions, that was inevitable. More than anything, I felt deeply satisfied that we managed to push through. Building an Igloo in Strong Winds with Minimal SnowI had encountered similar conditions before on Mt. Fuji. There, with little snow, we had to stack flimsy blocks while an endless stream of granular snow particles tumbled through the gaps. That time, my companions swore they were done with igloos for good. This time, the bivy sack inside made it somewhat bearable, though certainly not comfortable. A larger tarp might have helped if we had stretched it over the exterior, but anchoring it on blue ice would have required screws, and the wind would likely have shredded it anyway. Of course, the best option would be to avoid camping in such places. But mountains don’t always follow orders. When faced with the unexpected, you just have to make do with what you have. |

| 2025-3-23 1:23 |

ほおのき平~烏帽子岳北西尾根~乗鞍岳スキー場

ほおのき平〜烏帽子岳北西尾根〜乗鞍岳スキー場(積雪期ピークハント/縦走/槍・穂高・乗鞍)日程:2025-03-20〜2025-03-22メンバー: yoneyama macchan90コースタイム:写真:イグルー内より外の支度ミルクティーが朝飯。背景は緑色ブロックに見えるが、外の強風に吸われて、ツエルトが張り付いて落ちて来ないのである相変わらずツエルトは張り付いたまま針葉樹林の上り信州側スカイラインもしばらく辿る。ここは完全埋没沢夕景の牛首松、シール落として拾ってきた。牛首コルまで往復朝になっても強風。膝の上でストーブ炊いてお茶を沸かす温まる上部は登りづらくなる鍋を忘れたので、トランギアに三度スパを作って食べ回す。右は絶壁。まだスキーの方が行けるほおの木スキー場、今年はまだやっている。県境広場の少し前。右奥は摩利支天不鮮明ながら乗鞍スカイライン地吹雪で雪粒が高速移動し、霧のような映像。屋根にスキーを挟んでかろうじて作ることができた長いものを梁にすると、簡単に屋根を塞げる巨木の森きょうは二人広めの、猫イグルー。めしを作るより水分取って脱出だスキー場のひなたでザックの上に横になり手足を伸ばすガスに巻かれ、強風がやってきた。このあとシビアで写真なし。赤スパ牛首から滑降して池之俣川三股にかかる神輿滝の下の段大黒岳の麓から左・烏帽子岳、右・大丹生岳。烏帽子のあの急斜面をホワイトアウトで下った1610mの尾根のテラスで泊まる特に張り綱も張らないのに、イグルー内部のツエルトは壁に張り付いている。外の強風が低圧になって吸い取るせいだ。ものすごい風が止まない飲水を作る入口を開けるイグルーと焚き火離れがたい暖かさ不鮮明ながら穂高連峰ベルトシールの団子をとる出発の朝イグルーと焚き火準備ベンチからはブンブン吹き込む。火を焚くので空けざるを得ない池之俣神輿滝右岸尾根を対岸に見る。牛首のコル。あそこまでシール探して登り返してご苦労さん池之俣神輿滝の左岸尾根末端は急。ゆるいところを探してゆるいラインを探ってトラバース網を置くと鍋が安定するイグルー内。こうして横長ブロックを量産する温かいラーメンを食べるこんな感じの三股感想:《サマリー》乗鞍岳は、巨大火山乘っこしが楽しかった以前の御嶽山に続いてぜひ乘っこしたい山。今回のラインは松が練り上げた「その尾根行くかヨ」尾根を登って鋭鋒・烏帽子岳に直撃し、最高点・剣ヶ峰を越えて気持ちの良さそうだけど「誰もこねえズラ」という国境ラインを信飛交流の歴史に埋もれた野麦峠から下山するという美しいもの。南岸高気圧と樺太低気圧に挟まれて、晴天ではあるが猛烈な風にイグルーで辛うじて耐え、3000m乘っこしを諦め緊急下山はしたが、もう腹いっぱいの充実山行になった。後半はまたいずれ。《1日目》晴れ&高曇り5年前に登ったほおの木スキー場から根子岳への尾根の一本南隣りの尾根から烏帽子岳へ。牛の背から一回谷に降りて、尾根下部の急傾斜帯に挑んでまでラインにこだわる。尾根下部は岩もあるがそこを避けて同コンタトラバースで比較的行けそうな沢型から尾根に上がる。多分これがベスト。谷底で松がシールを落としてきたのに気が付き捜索に。牛首のコルまで登り返して来た。傾斜が緩い1610で泊まる。イグルーは広々。枯れ枝があり火を熾す。https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-2268543.html(5年前の記録↑)《2日目》ガス、最後はホワイトアウト強風標高差1100mを9時間かかった。重さ20kg越えのザックに足首〜膝の深雪ラッセル。入山日前日に積もったぶんが重い。喘ぎ喘ぎ、休み休み、かりんとうと柿の種とグラノラとヤマザキ食パンにマヨネーズつけて、水飲みながらがんばる。栂やシラビソの太い針葉樹林の景観は、誰にも見られない素晴らしいもの。こんな尾根、誰も来ないだろう?巨大な山のマイナールートには宝石のような森がある。2500mでタンネが消え、視界500mほどのガスになる。右手の絶壁が怖い急斜面だが潜るのでスキー。2600mで更に傾斜が増し、固く凍り始めてシートラ。視界5mほどに。風も猛烈に強く増してきた。ホワイトアウトの右絶壁歩きで最高点に着いた。下りも真っ白だが下降方向を丹念に確認して下る。急斜面で先が見えないからバックステップにもなる。スカイラインに載って先を目指すが猛烈な強風で台風だみだ。どこかではやくイグルーを作らなければ。もう午後4時になる。大丹生岳の北面なら風が避けられるかとそこの吹き溜まりにイグルーを作る。《嵐の夜》下一段掘ったらノコの入らない氷の層。イグルー周りにブロック取り場を広げ、広くから集める。時々吹き寄せる衝撃波のような強風で、せっかく屋根に載せた長いブロックが何度も落ちて折れてしまう。始めはブロック取りをしていた松はメガネと眉に巨大な氷のシュカブラが付いて朦朧としているのでツエルト被ってもらうが、そのツエルトもかぶるのに苦労するほどの強風だ。ブロックだけでは屋根ができないのですきーとストックを梁にして折れた山程のブロックを無造作に乗せて完成。風上側には二重のブロック補強をして、隙間ふさぎもかなりやって中へ。それでも隙間から粉雪がバンバン入る。イグルー内部でツエルトをかぶると外の流速が高いため圧力が減り、ツエルトが壁に吸われてピタリとくっつき、不思議なことに落ちてこない。飛行機の翼が浮く原理・ベルヌーイの定理だ。一晩中風が止まず、落ちてこなかった。急ごしらえなので中は狭かった。ツエルトの端を荷物で押さえ、荷物の上に寝る感じ。晩飯作る余裕はなく、温かいミルクティーを何杯も飲んで、疲れたので眠る。ツエルトと壁の間に吹き込んだ粉雪が両サイドからどんどん流れてきて、寝袋の上に拭きつもり、体の下にも周り、ずぶ濡れのヒエヒエだ。いつか風が止むだろうと期待してウトウトするが、明るくなっても風は止まなかった。ドカンドカンとイグルーをぶつ音が時折響く、壊れたらどうするかな!と考える。先日ボブ・ディランの伝記映画を見たのもありシェルター・フロム・ザ・ストームが脳内でくるくるする。《3日目》視界は無限、強風イグルーは壊れなかった。苦笑して起き、雪まみれの中また甘い甘いミルクティーで生き返る。脱出を試みる。強風は続いている。支度して、屋根からスキーを引っこ抜いて出発。氷点下7度くらい。指先が冷たく手袋から指を抜いてストックを脇に挟んで進む。爆風のためラッセルは無し。穂高連峰が地吹雪に霞んで見える。きょうは視界があるので助かる。気分が全然違う。強い風に時々ぶっ飛ばされそう。信州側に超えて風下のせいか、スカイラインが完全に埋没したあたりは急傾斜でアイゼンシートラに変える。強風に、アイゼンケースを持っていかれてた、痛恨。トラバースを終えて尾根に乗ると、位ヶ原を歩く登山者の群れが見えた。と同時に風が消え、嘘のように現世に戻った。嵐の山行が、夢のように終わった。予定変更でかみさんに乗鞍岳スキー場にお迎えを頼んで来てもらった。ありがとう!入山地点の松の車へも届けた。 今回登った乗鞍岳の「烏帽子尾根」は、私にとり積雪期にトレースしたい最後の一本だった。 我々が隣の御越尾根を2020年に登ると後追い記録が出て、その派生ルートとして御越尾根からの踏み換えで烏帽子尾根の上部を登る記録も出た。けれど、烏帽子尾根は登り返して最下部から辿らなければ私には意味のないラインとして残った。こういう拘りがなければ私は山になんか登っていない。地球沸騰化で寡雪の年が続き、機会を逃し続けたが沸騰化の揺り戻しか積雪に恵まれた本年、4年振りの雪山登山で遂にその機会を得て今回完登することができた。計画後半を放棄してしまったが、また別の機会にトレースしたい。パートナーは前回同様、積雪期登山で日本一頼りになる先輩、イグルスキー鍋忘ゥ〜レ米山氏。入山前日の強風を経て天気周期は最高かと思いきや、、、、、。day?リフト終点から御越尾根を脛ラッセルして牛首まで。標高差170mを下降し御輿滝を観て尾根末端をトラバースして、いよいよ烏帽子尾根に取り付いた。沢型の弱点を上手く突いて標高1620mの地図でも顕著な平尾根にて宿る。風がそよとも吹かぬ中で、イグルー焚き火を楽しんだ。days?急傾斜の尾根を、時にスキーを脱いでシャクシャクと登高してゆく。尾根上や周囲を見渡すと、今我々は雪を纏った深い森に居ることが実感される。深い山登りを経てこんな巨木の森に身を置く幸福を、私は上手く表現することができない。ラッセルが続いて捗らないながらも、樹林限界が見えてきた。折しも視界不良の風雪が始まって、北杜夫の「白きたおやかな峰」のラストシーンが思い出された。右手の崖と雪庇を気に掛けつつ、雪稜を辿る。風雪強まる視界のない山頂で握手、感慨もそこそこに大丹生岳には向かわずスカイラインに下降した。イグルーを建造する頃には雪はまだしも風は益々強まって、雪つぶてを食らった私は初めて能面状態に陥った。こんな劣悪な環境でも一丁拵えてしまうのが日本一のイグルー男の面目躍如たる所以で、米山さんには借りを作ってしまった。風雪の収まらない中、内張りとして使ったツエルトが意外な効果を生み、最悪の事態は免れた。窮屈な体勢で、茶をシバいて寝る他無し。days?吹き込んだ雪の朝、風は止まない。雪塗れの装備をザックに押し込んで下山を開始する。野麦峠までの計画を放棄し、ドライブウェイ経由で東面へ予定外の下山をした。穂高連峰に巨大なレンズ雲を観た。ここでも身体ごと持って行かれそうなgewaltigな風に遭遇し、低温も相俟って手指が危なかった。我々二人だけだった西面に引き替え、こちら側は軽装の登山者がゾロリ繋がるように登っている。スキー場を下降して鈴蘭橋の駐車場で私の探検部時代の先輩である米山さんの奥様に迎えてもらって本山行も終了した。帰途の車中、思わず「やった!」の声が出た。

|

| 2025-3-15 12:23 |

【北安曇・水内山地】南小谷 東山西尾根往復

【北安曇・水内山地】南小谷 東山西尾根往復(積雪期ピークハント/縦走/妙高・戸隠・雨飾)日程:2025-03-14〜2025-03-15メンバー: yoneyama写真:正面玄関は小さい最終集落南岸低気圧迫る高曇りの白馬連峰天井餓鬼岳蓮華岳鍬の峰表面はスキー滑落しそうな硬さ、ツボ足だと胸まで潜る急斜面白馬村と小谷村大糸線 鹿島槍ようやく東山見えた。山頂はさらに奥。尾根が急すぎて、なかなか山頂が見えない大糸線車窓より最終人家 除雪終点姫川右岸山脈の南の連なりと、常念からこっち安曇山脈山仕事の祠切場の廊下から切場を広げて、屋根材をたくさん供給姫川右岸山脈稜線が見えた大糸線 常念と有明山きょうから特急あずさが南小谷まで来なくなるイグルーの外にブロック切場を求めて廊下を掘る主稜線を振り返る大渚山 雨飾山 頸城の山初めて見えた中西山への主稜線 細く段差連発で時間かかりそうだ。下りの尾根。急過ぎて尾根末端が見えない松美食堂看板山頂の私憩いのラーメン天井明星山と日本海 大渚山本体の脇に切場の廊下姫川を左岸に林道カーブミラーイグルーの中大糸線車窓より松美食堂外観 1964年から営業建設中急傾斜で段差連発の細い尾根妙高 高妻 戸隠 真ん中遥か遠くに見える鋭鋒が気になる山頂より行くて稜線。やっと堂津岳見えた。 後ろは雨飾 天狗原 頸城三山できました林道、上り区間はシールを貼るのもめんどくさいから。こうしてシーズリ怖気付いているところ白馬から小谷村へ 姫川右岸山脈朝、白馬連峰林道から姫川右岸山脈白馬連峰の残照塩久保への道林道の鏡林道の雪崩戸隠塩久保への道カモシカがこっちを見ている落差3mえぐる土石雪崩感想:白馬連峰の姫川向かい、右岸山脈のスキー縦走を思いついたのは、いつからだったか。戸隠と白馬連山に挟まれた地味だが断層地形の屏風のような山脈。信州百名山2つを含む。積雪期記録無く、あるかもしれないがあまり深く調べなかった。地形図から計画を作った。始めは信濃森上から取り付く全山計画だったが東山の南に悪そうな地形があったので東山の西尾根に変更。4日の飯・燃料で松本から鈍行で南小谷駅からシートラ入山。国鉄ダイヤ改正で南小谷特急あずさ最終日らしい。最終集落の塩ノ窪まで携帯ゴム長でシートラ、そこからシールスキーで尾根を上がって林道を進み、尾根末端から西尾根に取り付く。山頂まで一貫して急傾斜。加えて雪面が凍って硬く、スキーでは滑落の恐れあり、脱げば首までのラッセルという最悪雪質に当たってしまった。先々週の三峰山のパターンだ。せっかく雪に恵まれた年なのにな!細く急な尾根に緩急の段差が多く、その段差の通過にいちいち時間がかかる。20kgザックを置いてツボでラッセルして戻って登るという区間もあり。二度登る→wieder kommen→ビーコン。へとへとになって1440m付近の緩傾斜でイグルー。雪は豊富だが、下に二段掘ったあとは隣に雪取り場を作って長いやつで作った。対岸の八方、栂池、コルチナの盛況が夕暮れ時に煌々としている。三日間天気持つだろうか。静寂の寝ぐらで至福の豆板醤ラーメン。イグルーが崩壊して持ち物が全部100mくらい下に流される夢を見た。2日目PTボトル湯たんぽで足が快適だった。昨日の感じで、朝イチは雪が硬くてシートラアイゼンで行けると踏んだが、その通り。重いけど喘ぎに喘いで高度を上げる。山頂下数十mで初めて主稜線が見えてその難易度がわかり、びびる。ザイルこそ要らなそうだが地形図のみから想像していたよりはるかに悪い。断崖に挟まれた細い尾根に雪庇、その逆側はブッシュと絶壁。段差幾多あり。昨日今日の雪質ではスキーは全行程担ぐしか無く、苦戦は目に見えている。明日明後日は南岸低気圧で雨雪予報。堂津岳までには捕まりそうだ。それに未知の下降尾根も、この雪質ではスキーで楽勝とは期待薄だ。東山以北の稜線は高低差があまりないから、ここまで来ればもしかして飛ばせるか、と思っていたのでギャップが大きい。山頂までには怖気付いてしまった。山頂は雪庇の可能性が怖くて近づけず、南側を回ってようやく確認して登頂する。西の白馬連峰、北の頸城、それに濃い日本海。浅間山、南アルプスまで、見慣れない位置からの眺めを満喫する。せっかく山頂まで全装備背負い上げたけど、引き返す。雪の状態が違えば行けるかもしれない。昔だったら行ったかもしれない。でもわからない。かなり急で硬いので、ずっとシートラアイゼンで慎重に。スキーに替えたのは、登りで苦戦したザラメビーコンラッセルより下に降りてから。それでもカリカリで、横滑り主体だ。林道からはやはり硬いので、下りは特急、多少の登りはシーズリでひっぱる。塩の久保では無く、林道を滑り下る。圧雪スキー場みたいでプルークボーゲンだ。最終人家の除雪終点で携帯ゴム長に履き替えて徒歩一時間で南小谷駅まで。山麓集落では人に会えず。南小谷駅前のもつ焼き定食屋、松美食堂で1時間あまり、ご飯を食べる。8歳上のご主人と、山の話、地域の話、バイパス道路工事がなかなか終わらない話、キノコやタケノコの話、この地域に住む話、昔「イケノタ」スキー場があった時の話、村民8000人が今2000人になった話。アネキが東京に出て、ウドを山程送ったらもう要らんと言われた話、さまざま話した。ビールを2本もごっつあんになった。山麓の人の話をたっぷり聞けて、挫折感から立ち直った。南小谷から載った乗客は二人。徐々に増えて、松本駅まで。松本駅から家まではバスで帰った。高曇りの下、安曇山脈沿いにずっと車窓を見ていた。一本北の尾根から取り付いて北上するなら、可能性はある。

|

| 2025-3-10 4:56 |

シール尻尾の剥がれ防止細工

低温時のシールトラブル テーピングテープでシール剥がれを処置。数時間は持つ。赤いシリコンベルトは厚い手袋でも操作できてとても重宝。針金で固定する仕掛けを作ったけど、金属疲労で折れた。横ずれもして外れる。In cold temperatures, ski skins can cause issues. I use taping tape to secure peeling skins?it lasts for a few hours. The red silicone belt is extremely useful as it can be operated even with thick gloves. I once made a mechanism to secure the skins with wire, but the metal fatigued and broke. It also shifted sideways and detached. 糊式のシールは、氷点下15℃以下くらいの低温になると粉雪が糊面に張り付いて、板とくっつかなくなります。特に滑ったり登り返したりを繰り返すような山行では、その着脱スピードも問われますが、このくっつかなるシールが、パーティーの足並みを乱します。シールが効かないと少しの上りでも登れなくなります。テーピングテープやシリコンベルトを巻いたりして対処します。これを知らずに絶望して、救助要請電話を掛けた人がいたニュースを数年内に聞きました。 北大の学生時代(40年前)のシールは糊式ではなくベルト締め式だったので、この心配はなかったのですが、最近は糊式が主流でベルト締め式はほぼ手に入らないです。  止め金具が横ずれしないようにグラインダーで溝を切ったTo prevent the metal clip from shifting sideways, I used a grinder to carve a groove into the tail end of the ski. 糊式でもベルトが付いていればよいのですが、尻尾の部分は剥がれたら固定もできない詰めが甘い仕掛けのものが多いです。みんなどうしているのだろう。BCの人たちは一度シールを剥がして滑ったらもう貼って登ったりしないのか?あるいは厳冬期を想定していないのか?温暖化で低温日が減ったので知らないのか? 板の後ろを切って、シールの尻尾にゴムバンドつける 針金は耐久性が無いので丸ゴムにしてみた。Since wire lacks durability, I replaced it with an elastic cord. 昔、ベルト式シールのときやったようにスキーのテールに切込みを入れ、引掛け金具が横ずれしないようにして、マルゴムで引っ張ってシールが剥がれないように細工をしました。今は電動グラインダーがあるので板に切れ込み入れるのも楽なものです。マルゴムくらいでは駄目だったら自転車のチューブにでもします。前回は針金だったが、何度も着脱していたら金属疲労で折れました。それに切り込みがなかったので、横ずれしてすぐ取れました。 道具を改良し、なおすのは楽しいです。 Troubles with Ski Skins in Low TemperaturesWhen temperatures drop below around -15°C, adhesive skins stop sticking because fine powder snow adheres to the glue surface, preventing them from attaching to the skis. This is especially problematic during ski tours that involve repeated ascents and descents, as the ability to quickly attach and remove skins is crucial. If skins fail to stick, even a small uphill section becomes impassable. I wrap taping tape or a silicone belt around the skins to deal with this issue. A few years ago, I heard a news story about someone who panicked upon facing this problem and called for rescue, unaware of these countermeasures. Back when I was a student at Hokkaido University (40 years ago), skins were belt-fastened rather than adhesive, so this issue didn’t exist. However, adhesive skins have become the mainstream, and belt-fastened skins are now almost impossible to find. Even with adhesive skins, it would be ideal if they came with a belt. However, many skins have a poorly designed tail section that lacks a way to secure it once it starts peeling. I wonder how others handle this. Do backcountry skiers remove their skins after one descent and never reattach them? Or do they simply not expect to ski in extreme winter conditions? Maybe they’re unaware of the issue due to fewer extremely cold days caused by global warming. I modified my skis by cutting the tail and attaching a rubber band to the skin’s tail.I used to make similar modifications back when belt-fastened skins were common. I cut a notch into the ski tail to prevent the metal hook from shifting sideways, then secured the skins with round rubber to prevent peeling. Nowadays, electric grinders make cutting notches in skis much easier. If elastic cord isn’t strong enough, I’ll try using a bicycle inner tube. Last time, I used wire, but repeated use caused metal fatigue, leading it to snap. Additionally, without a notch, the clip shifted sideways and detached easily. Modifying and improving gear is enjoyable. |

| 2025-3-9 10:35 |

極南日高/十勝岳・オムシャヌプリ

極南日高/十勝岳・オムシャヌプリ(積雪期ピークハント/縦走/日高山脈)日程:2025-03-08(日帰り)メンバー: Yanke1987コースタイム:写真:稜線のラッセル十勝岳ピークオムシャヌプリ、正面に張り出す尾根を降りる予定十勝岳(右)と楽古岳東峰と十勝平野野塚岳への稜線、すぐ手前の岩までは数年前にツボ足で来た。南日高の山々彼方にアポイとピンネシリピークがどんどん近ずくオムシャヌプリを見下ろすオムシャのピークCo1100位から傾斜緩くなる十勝平野国道がすぐ近くに見える戻るひと登りすると十勝岳が顔を出す十勝ーオムシャ間の稜線左に野塚岳最後、渡渉する感想:・数年前に野塚からオムシャ手前で引き返した。今回これを片付ける。翠明橋から十勝岳を回って東峰も西峰も狙う。・登りはじめ昨晩はなかったトレースがあった。Co1000位で先行者に追いつく。トレースのお礼、ここから先行・アイゼンはいたのは十勝岳最後の登りとそこからの下り、あとはスノーシュー。終始ラッセル。時々雪が切れる、少々気持ち悪い、なるべく尖がったところをいく。・地吹雪気味、こういうのを’気になる風’というのか?・スノーシューに不慣れもあり急な下りに手こずる。スキーだったら一気の快調なのに・久々にヒラヒラになった。

|

| 2025-3-7 8:01 |

少雪・寒冷地でのイグルーは外取り式で

今回は積雪60cm先週はイグルー山行ニ連発。うちひとつは松本市の東山で標高2000m弱の山です。この山域は、積雪が多くはない上に寒冷地なので、新雪が溶ける機会が無く、上から重さで押される機会もないまま時間が経った感じです。積雪は多いところで60cmほどです。でも十分作れます。 いつも講習会では1.5m×1.5mの湯船の足元だけからブロックを切り出して積んでいきますが、これは積雪が十分あって使える層の厚さが30cm×2〜3段の場所です。今回は積雪60cmでしたが、表面10cmはサラサラ層、下部10cmは地面の熱でザラメ化して笹や小枝が入っていてブロックにはならない層でしたから中間部の厚さ40cmがブロックに使えました。  ノコギリは刃が40cmです。ちょうど刃の後ろ部分の層が「かるかた雪」です。ここだけを使います。The saw blade is 40 cm long. The layer just behind the blade is the ideal “karukata snow.” We only use this part. 少雪地・寒冷地でのイグルーは外取り式で一人用1.5×1.5だと、下の積雪が十分でない場合下一段で取り終わるので、上一段積んだらもう中からはブロックを取れません。イグルーの湯船の外に出入自由な廊下を伸ばして、ブロック供給場所を近接させて作ります。廊下を伸ばしながらブロックを取ります。そこが斜面ならば傾斜の上の方に供給地を作るほうが、切ったブロックを持ち運ぶのに楽です。たいてい入口は斜面下側に作るので、入口とは別に裏口を作るのが良いです。 また下が浅いということは、雪面下で拡げる余裕があまり無いので、あらかじめ1.5m×1.7〜1.8mくらいに作っておかないと足が伸ばせなくなります。 良い層さえあれば、壁や天井に囲まれていないぶん、外の作業は非常にやりやすく、長くて丈夫なブロックがばんばん切り出せます。まとめて切って、運び込んで置いて、最後にまとめて屋根を組み立てるのもおすすめです。裏の「勝手口」は、大きいブロックさえあればあっという間に塞げます。  湯船から下一段切り出して、もう笹が出てきた。上一段目しかできていないので、切り出し場を求めて「廊下」を作り始めます。After cutting the first layer of blocks from the “bathtub” area, bamboo grass started appearing. With only the first layer completed, I needed another source for blocks, so I began extending a “hallway” to create a new cutting area.  イグルー側から見た廊下の先の「ブロック切り出し場」これまではサイコロ状を切り出し続け、最初の長細いブロックを切って転がしたところ。View from the igloo: The end of the hallway where blocks are cut. So far, I’ve been cutting cube-shaped blocks. Here, the first long block has been cut and rolled.  「切り出し場」からイグルーを「廊下」越しに見たところ。廊下を通って長いブロックを屋根として積む。View from the cutting area: Looking back at the igloo across the hallway. Long blocks are transported through the hallway and stacked as the roof.  手を使ってやさしく手前に転がした。スコップでやってはいけない。両脇がハの字に切れている。これを優しく立てて、ノコで縦切りRolling the block: Using hands to gently roll it forward. Never use a shovel for this step. The sides of the block are cut in a V-shape. Carefully stand it upright and cut it vertically with the saw.

おさらいです。大きな長いブロックの切り方1 確実にノコで切れ目を合わせ、切り離したうえで 2 脇をハの字に切って、手前側に転がすように倒す。ショベルは指をいれる隙間に拡げるために使う。ショベルで力を使うとブロックが壊れる。必ず手で転がす。 3 慎重に立てる。重いので腰を落として体を寄せて慎重に 4 ノコで縦割りにする。切った時に倒れないように左手で両ブロックを抑える。 イグルー作りは12月〜5月の時期に応じて、積雪状況に応じて、工夫がいろいろ変わります。奥が深いですね。  窓はもちろん富士山側にして、最後まで夕景を楽しむ。日が暮れたらサムいから、この隙間を埋めておしまい。Of course, the window faces Mount Fuji, so I can enjoy the sunset until the very end. Once the sun sets, it gets cold, so I’ll fill in this gap and call it a day. This Time, the Snow Depth Was 60cmLast week, I had two consecutive igloo expeditions. One of them was in the Higashiyama area of Matsumoto City, on a mountain with an altitude of just under 2000 meters. This region does not have heavy snowfall, and since it is a cold area, the fresh snow never gets a chance to melt. Over time, it also doesn’t get compacted by the weight of more snow from above. The deepest snow I found was about 60 cm. However, that was still enough to build an igloo. In our usual training sessions, we cut blocks only from the foot area of a 1.5m × 1.5m “bathtub” space and stack them. This method works when there is sufficient snow depth, with a usable snow layer of 30 cm stacked in two or three layers. This time, the snow depth was 60 cm, but the top 10 cm was a loose powder layer, and the bottom 10 cm had become granular due to ground heat, mixed with bamboo grass and small twigs, making it unsuitable for blocks. That left a 40 cm thick middle layer that was usable for cutting blocks. External Block-Cutting Method for Igloos in Low-Snow and Cold-Snow AreasFor a one-person 1.5m × 1.5m igloo, if the snow depth is insufficient, the first layer of blocks will be exhausted quickly, and after stacking the second layer, there will be no way to cut more blocks from inside. To solve this, we extend a hallway outside the “bathtub” area of the igloo, allowing free movement in and out and placing the block supply point nearby. The blocks are cut as we extend the hallway. If the location is on a slope, it’s easier to transport the cut blocks if the supply area is placed uphill. Since the entrance is usually made on the lower slope side, it’s a good idea to create a separate back entrance. Additionally, when the snow depth is shallow, there isn’t much room to expand below the snow surface. To ensure enough legroom, the igloo should be built slightly larger in advance, around 1.5m × 1.7?1.8m. As long as the snow layer is good, working outside is much easier since there are no walls or ceilings to restrict movement. Long and sturdy blocks can be cut one after another. A recommended approach is to cut and transport multiple blocks in one go, place them in position, and then assemble the roof all at once at the end. The back “service entrance” can be quickly sealed with just a few large blocks. Review: How to Cut Large, Long Blocks

Building igloos requires different techniques depending on the season (December to May) and the snow conditions. There’s always something new to learn?it’s a deep and fascinating process. |

| 2025-3-2 3:43 |

オロフレ山

オロフレ山(山滑走/支笏・洞爺)日程:2025-03-01(日帰り)メンバー: saito1987コースタイム:写真:登りの牧場から蟠渓山と下りの尾根オロフレ山頂上直下徳舜瞥のトンガリ蒼空にお化け雪庇蟠渓山頂上直下オロフレ山への稜線徳舜瞥とホロホロ山感想:久々のオロフレ参り。今回は唯一行ったことのない北の稜線から。晴れた頂上からコマツの尾根が見えた。カメラ―デンリードを捧げる。オロフレ北面から西面の緩やかな斜面は密な灌木とシュカブラの起伏から成り、スキーが快調とは言い難い。下りの尾根のポコ(1049m)が蟠渓山と呼ばれていることを知り、捲かないでピークとして踏んでおく。蟠渓山から先は東側が広くオープン斜面となっていて、スキーが快調そう。尾根上は午後の日差しで表面がクラストとした悪雪。北東側に捩れた700mの突起から樹林帯へ滑り込む。

|

| 2025-3-1 8:14 |

《筑摩山地》奈川【鎌ヶ峰】開田

《筑摩山地》奈川【鎌ヶ峰】開田(積雪期ピークハント/縦走/槍・穂高・乗鞍)日程:2025-02-28〜2025-03-01メンバー: yoneyama ontakezassouコース状況/その他周辺情報:積雪充分。この季節が一番トレース無し下りの尾根もスキー快調写真:積雪充分ここから古道シートラしたりスキー履いたりの機転が問われる鎌ヶ岳見えた暗闇の峠越え。さすがにくたびれたねラーメン鎌ヶ岳山頂より木曽御嶽一本南の尾根は岩だらけ 白く見えるのは開田の西野急傾斜区間のラッセル尾根末端、傾斜が急になり針葉樹が密になるところで、右サイドのカラマツ林へ滑降峠で乗鞍岳送電線ピークから行手の国境稜線。一番奥が鎌ヶ峰。いくつも上り下りあるゲゲゲのコースだ乗鞍岳が時折見える名取さんは登山靴スキーでがんばる今日の窓もいい景色側壁に炊事スペース天井スキー手持ちで段差登りも幾多西野峠への脇道カラマツ植林名取さん到着出発またシートラをセット県境だズボズボ登りも幾多乗鞍岳がこんにちは奈川村野麦峠除雪終点に、かめさんに送ってもらった旧家ありニセピークから鎌ヶ岳スキー支度奥に鎌ヶ岳スキードバドバイグルー作る。地蔵群旧家あり御嶽山と夕暮れ黄昏最終人家 西野高坪でゴム長に履き替え波打ち急傾斜ラッセル降りの尾根。急傾斜だがスキー快調鎌ヶ岳山頂より木曽御嶽感想:久恋のマイナーピーク未踏峰、鎌ヶ峰へ。藪の埋まる季節は今だ。開田在住の旧友名取さんに声を掛けて、かめさんに車送りを頼んで段取る。どうしても山越え計画で行きたい。前日まで鉢伏山~三峰の十時間行動に続けて3日目。家でメシ食って完全に治った。野麦峠までは女工さんの哀史に浸ってラッセル登高。きっと当時はこんなにカラマツ植林ではなくて芝刈場だったか。国境稜線はひたすらスキーラッセル。シールに団子雪。叩き落としながら登る。昨日の山行で濡れたシールのせいかな。もういいやってあたりで二人用イグルー作る。50分。名取さんも隣に作る。しかしなかなか屋根はできない。粒状の雪が降ってきたので風上側の小穴を塞ぐ。朝まで暖かく過ごす。2日目快晴だ。槍も穂高も白山もなんでも見える。階段状に緩急を繰り返し、時にツボシートラ。アイゼンも一回つける。薮はそれほど濃すぎない。ニセピークを越えて到達。笊ヶ岳みたいだ。貴重な尖った2121m。水を飲み干したので、山頂で水作る。大きいPETボトル持ってくればよかった。下降尾根は記録無し地形図判断なので、少し緊張していたが、悪場もなく、急傾斜だがぶら下がるほどでもなくて、スキーで快適に下れた。名取さんは登山靴+ジルブレッタで、奮戦。ゆっくり着実に降る。私は2年前から足首固定の出来る兼用靴。靴に滑らせてもらっているのだと実感する。最大限後ろに荷重してテール制動しても転ばないのが凄い。林道はトレース等は無いがノルディック歩き出来る傾斜と雪質でやや助かる。最終人家からは携帯ゴム長に替えて、舗装路をシートラ。日暮れ前に峠下で名取さんの知り合いに会う。二つある西野峠、どっちが良いか聞いて北側にする。外人ツアーで最近この峠が人気とのこと。峠下でスキー履いてると、暗くなった。ライト付けて峠越え。登りは良いが降りはなかなかの夜行軍だ。こういうのは経験してなきゃ泣きたくなるだろうな。峠降りたらすぐ名取さんち。91歳のお母さんがご飯食べさしてくれた。何十年も前から度々お世話になっている。お互い仕事辞めて、自由に登れるトシになった。開田の風景は空が広くて、まるで道北のようだ。

|

| 2025-2-25 20:32 |

Ωイグルー講習@名古屋労山三団体

今季7回目の講習です3年ほど前に松本フォーラムの講習に来てくれた水谷さんが、名古屋労山の山岳会に声をかけて17人を連れてきました。当初名古屋から近い野麦スキー場のリフトトップ少し先(もちろん場外)で初めてやってみたいとおもっていたのですが、事前に電話で主催者がスキー場にあいさつしたら、強烈な反対とのことでいつもの安定の乗鞍岳(もちろん場外)に変更。 ・・・スキー場運営者は怖いと私は思いました。

今回の感想イグルスキーが36分で仕上げてデモ。その後各自で実施。気温が低くて心配したけど、途中で日も射し風もなく、きょうも良い講習日和になりました。二度目の水谷さんは今回屋根塞ぎに急速に大成功して大いに喜ぶ。他にも次々に成功者が続く。 積雪は2m以上あり、ブロックが失敗気味の人はどんどん下に掘り進み、天井に手が届かない件が続出しました。トレンチを使ったブロック切りがうまく行っていませんでした。 ●ノコギリで切れ目を丁寧に合わせる。 を改めて穴に入ってやってみせると随分捗りました。 ノコギリが30センチより短い24センチの人がたくさんいて、やはりブロックが小さすぎでした。屋根が塞がらなかった。先にできた人にノコを借りて、後半その違いを知りました。短いノコギリでは、イグルーはできません。 失敗は成功の元なので、失敗すると学びは強く残ると思います。次をそれぞれでやってくれれば、すごく飛躍があると思います。 出来上がった人からマイイグルーでラーメンを食べる。ラーメンのかほりが会場を漂いました。  まだ屋根が塞がってないけど、腹が減っては戦はできぬ。The roof isn’t sealed yet, but one cannot fight on an empty stomach.  完成後の温かいお茶、おいしいよ。A warm cup of tea after completion tastes delicious. ゲレンデはスキーで一気に降りました。平田駅まで送ってもらい、波田、今井方面から見る鉢伏山や東の山が日を浴びて美しかったです。この冬は長い寒気の底です。

個別イグルーを地下でトンネル続きにしています。迷路みたいだよ。The individual igloos are connected underground by tunnels. It’s like a maze! Igloo workshop@Nagoya rousan three groupsImpressions from This SessionIgloo-ski demonstrated the process in 36 minutes, and then everyone tried it on their own. I was worried about the low temperature, but the sun came out, and there was no wind, making it another great day for training. Mizutani-san, in her second attempt, quickly succeeded in sealing the roof this time and was absolutely delighted. Many others followed, successfully completing their igloos one after another. The snow depth was over 2 meters, and those struggling with block-making kept digging deeper. As a result, many couldn’t reach the ceiling. The trench-cutting method for making blocks wasn’t working well. Key points for improvement:

After demonstrating these techniques inside the hole, things progressed much more smoothly. Many people were using 24 cm saws instead of the recommended 30 cm ones, resulting in blocks that were too small, making it impossible to close the roof. Later, those who had finished lent their saws to others, helping them realize the difference. It became clear that igloos cannot be built properly with short saws. Failures lead to success. The lessons learned from mistakes are deeply ingrained, and if everyone applies them in their next attempt, I believe they will make significant progress. Once the igloos were completed, people enjoyed ramen inside their own igloos. The aroma of ramen filled the air at the site. |

| 2025-2-24 9:30 |

日高西縁/振内山

日高西縁/振内山(積雪期ピークハント/縦走/日高山脈)日程:2025-02-23(日帰り)メンバー: Yanke1987コースタイム:写真:所々ターンもできるくらいの斜度いい天気トレースは極力登り返しがないように少し歩くと開発局(?)の電波塔平らな振内山ピーク着く感想:東側の仁世宇から往復する計画だったが、林道で車がはまる。鹿撃ちのおじさんに助けてもらった。緩い尾根をのんびりと、振内山は伐採と植林の山ピーク周辺は原生林か?午後は博物館行ったり温泉入ったりのんびり過ごす。夜は二風谷のゲストハウスでアイヌ文献の調査。

|

| 2025-2-24 9:14 |

日高西縁/於曽牛山

日高西縁/於曽牛山(積雪期ピークハント/縦走/日高山脈)日程:2025-02-24(日帰り)メンバー: Yanke1987コースタイム:写真:イドンナップか?歩きはじめ左のトンガリはトッタベツ?ピークには鉄のボッコありユックの寝床ヌカンライの向こうに白い幌尻しどに橋で糠平川を渡る藪藪上部は静寂於曽牛山全景橋に戻る鹿トレースを辿る感想:急な上りは鹿のトレースが縦横無尽。アイゼンつけてトレースを行く。傾斜が緩くなるとトレースがなくなり、スノーシューに換装。乾いたサラサラ雪で時々倒木の隙間に落ちる。ピークの樹間から真っ白な幌尻連峰が見えた。藪尾根、メットかぶって下る。

|

| 2025-2-23 10:38 |

寿都似山

寿都似山(山滑走/日高山脈)日程:2025-02-23(日帰り)メンバー: saito1987コースタイム:写真:出た!マタカリプ(冬眠しないでうろつく羆)これはデカい頂上 なにも無いのが清々しいヌカンライを眺めて滑降へ移るプラトーより貫気別山望む沢地形を詰めると朝陽の差す希望のコルへ至る(勝手に名付けた)車止めゲートからしばらく林道をシートラし額平川を橋で渡り作業道に導かれて沢地形へ入ると背後に△1094m目立つ三角錐はヲパケシウシベプラトーより糠平山望む頂上プラトーの植生は白樺とエゾ松感想:日高西縁のマイナーピークで残り少ないターゲットの1つ。延々と続く頂上プラトーは日高とは思えないユルさで自分好みの怪峰。スキーが使えるのはおそらくこのルートのみ。・912からの滑降は意外に楽しめる。

|

| 2025-2-17 4:30 |

Ωイグルー講習@岳都松本山岳フォーラム2025年1回目

岳都松本山岳フォーラム2月イグルー講習会、お問い合わせいつもありがとうございます。岳都松本山岳フォーラムという、松本市協賛の登山講習シリーズ講座の一環で二度募集している一回目がこの週末ありました。今回は白馬村遠見尾根の地蔵の頭付近で行いました。南アルプスから頸城、苗場山まで見える無風快晴で、雪も2mくらい積もっていました。積雪の状態は50センチほど柔らかでしたが、その下は理想の「かるかた雪」で、参加者はみな、「かるかた雪」の快感を知ったと思います。長いブロックも思うままに取れました。  どうすか?かるかた雪ってのは軽いからこんなに大きくても持ち上がるのです。固くて丈夫だからこんな無茶な積み方でもOKです。What is karukata snow?Because it’s light, you can lift large blocks like this.Because it’s firm and sturdy, you can stack them in seemingly impossible ways.  かるかた雪の長細ブロックなら、わずか数段で、見かけ上、背の低いイグルーができます。With long, narrow blocks of karukata snow, you can quickly build what appears to be a short igloo in just a few layers.  いちばんやりたいこと・イグルーの窓から飽かず絶景を見ることThe Ultimate Goals:  いちばんやりたいこと:イグルーの中でおいしいもん作って仲間とたべること これはですね、ベトナム屋台料理のエビバナナフライナンプラー浸しです。The Ultimate Goals:Cooking delicious food inside the igloo and sharing it with friends.This time, she made Vietnamese-style shrimp & banana fries soaked in fish sauce. 今回の気付きは1 トレンチの深さが浅い(20cmとか)となかなかできない → ノコの長さいっぱい(30〜40cm)の深さで切る

参加者29人、ひとり風邪で来られず。みな楽しそうで、うれしかったです。We had 29 participants, though one couldn’t attend due to illness. Everyone seemed to have a great time, which made me really happy! Igloo Workshop @ Gakuto Matsumoto Mountain Forum in FebruaryThank you always for your inquiries about the igloo workshop! This past weekend, we held the first of two sessions as part of the “Gakuto Matsumoto Mountain Forum,” a mountaineering training series sponsored by Matsumoto City. This time, we conducted the workshop near Jizo-no-Kashira on the Tōmi Ridge in Hakuba Village. The weather was perfect?clear skies with no wind?and we had a breathtaking view spanning from the Southern Alps to Kubiki and Mt. Naeba. The snow depth was about 2 meters, with the top 50 cm being soft, but underneath, we found the ideal “karukata snow” (light yet firm snow). I believe all participants experienced the joy of working with this type of snow. We were able to cut long blocks just as we wanted! Key Learnings from This Session

|

| 2025-2-16 11:51 |

和寒/福原から三面山(南面滑降)

和寒/福原から三面山(南面滑降)(山滑走/道北・利尻)日程:2025-02-16(日帰り)メンバー: saito1987 toda1977コースタイム:写真:最後の登り三面山南面の大斜面へ頂上下部は隠れクレバスや段差を避けながらの滑降三面山を目指す感想:道北パウダー合宿2日目は三面山へ。年末山行時に目を付けた南面の大斜面を滑る。下部は段差や隠れクレヴァスに気を付けながら。

|

| 2025-2-16 11:48 |

雨竜川一線川から三頭山(標高920m迄)

雨竜川一線川から三頭山(標高920m迄)(山滑走/道北・利尻)日程:2025-02-15(日帰り)メンバー: saito1987 zeniya1990 Yanke1987 toda1977コースタイム:写真:引き返しを決め尾根を滑降一線川沿いの林道から尾根に乗り標高を上げると視界利かず吹雪に深雪のパウダーで快調に滑る晴れ間も出ていたが、、、作業道を詰めていく感想:群馬からセイノ師範を迎えて道北パウダー合宿1日目。林道〜沢沿いには先行パーティーのトレースがあり助かった。トレースから外れ尾根に取りつくと脛から膝上のラッセル。上部は視界利かず吹雪となり、Co920で引き返す。尾根上の深雪滑降を楽しみながら下山。自称ルームNo1、師範のキレのある滑降を全員で鑑賞した。

|

| 2025-2-11 10:23 |

三点沢川から老根別山(南面滑降)

三点沢川から老根別山(南面滑降)(山滑走/芦別・夕張)日程:2025-02-11(日帰り)メンバー: saito1987 Yanke1987コースタイム:写真:ヒャオ頂上から南尾根〜南東斜面を滑降老根別山の南北頂稜 細くはない頂上 高曇りで微風 −5℃程よいパウダー作業道のようなものが沢沿いに続く南尾根に取りつく三点沢川の林道をラッセル感想:三点沢川の林道を経て南面からアプローチ。樹林内の滑降が楽しめる良いルート。沢底からダイレクトに頂上へ突き上げる潔さも良し。美しき、かつ礼儀正しきルートかな

|

| 2025-2-5 9:37 |

イグルーの作り方43分動画2025版です

岳都松本山岳フォーラムのWebサイトにあります毎年2月と3月に個人向けイグルー講習会を開いてくれる「岳都松本山岳フォーラム」(松本市などが加盟の実行委員会)が作ってくれました。  イグルーづくり イグルーづくりの第一人者米山氏によるイグルーづくりの参考動画をまとめました。イグルーは、50センチ程度の雪があればどこでも作れるから、大人のみならず子供と一緒に作れる冬のアクティビティとして楽しめます。雪山登山をしない方も、是非チャレンジしてみてください。撮影日:2024.2.19 場所:乗鞍高原 www.youtube.com 今年は2月15日と3月8日ですが、12月中旬の募集開始で、すぐ満席になってしまいました。すみません。来られる方は予習として、今回来られなかった方は参加したつもりで見ていただければ、要領がよくわかります。実際にイグルスキーが製作しながら説明する40分と、ほぼ同じ時間の動画です。 時間的にはほとんどノーカットですが、ハの字に切るノコの向きなどわかりにくい部分の説明画像で、赤線を入れてくれたりしています。講習参加代わりに要領が飲み込めますよ。 以前の動画にはない点1・四角い湯船今回は2024年3月撮影の最新バージョンなので、以前の動画より作り方が進んでいます。ひとつは、イグルーのブロック取りを円形ではなく、1.5m?1.5mくらいの四角形にしたこと。イグルーは見かけが丸いから丸く竪穴を掘りがちだけど、ブロックは四角いし、人の暮らしは四角いほうが無駄がないので。お風呂の湯船のちょっと大きいやつをイメージしてください。あんまり狭いとブロック取りの作業しにくいし、あんまり広いと作るのに時間がかかるので1辺1.5mの方形です。1.3mくらいかな? 以前の動画にはない点2・トレンチ強調トレンチは、豆腐みたいにきちっとしたブロックを作るためにとても大切です。四角くて、平らな面に囲まれたブロックは積むときに安定するし、長いブロックを切る技術の基本だからです。トレンチを掘るのはちょっと遠回りだけど、良いブロックの仕込みにとても大切です。トレンチの底のクズ雪をきれいに掃除しておいてから底面のノコを入れることも強調しました。ノコの向きを平行に保ち、切れ目がつながることがとても大切です。 以前の動画にはない点3・側面からのブロック切り出し方三角柱切り出しのあとの下の部分で、背面のノコの入れ方も詳しく動画で示しました。ノコの柄を両手で握って、回転させるやり方です。講習で質問が多かったところです。  竪穴の底は四角形。側面壁から三角柱を取り出したその下の部分の背面へのノコの入れ方を説明しています。The pit bottom is square, and after removing triangular prisms from the side walls, this video clearly explains how to saw the lower back section. そのほか、天井の角を落とすとか、なかで側面を掘り広げるとか、クズ雪は床に敷いてOKとか、外に回って隙間を塞ぐとか、ほぼ講習の内容全部です。入口の塞ぎ方については撮り忘れました。中に入ってからブロックを積んで塞ぐと、寝るとき暖かいです。 講習に来られない方もこれを見て制作時間の短縮のヒントにしてください。 Igloo Workshop Video by Gaku-To Matsumoto Alpine ForumYou can find it on the website of the Gaku-To Matsumoto Alpine Forum. Every year in February and March, the “Gaku-To Matsumoto Alpine Forum” (organized by an executive committee including Matsumoto City) holds igloo workshops for individuals. This video was created by them: The English subtitles for the video could not be added. Please understand the content from the visuals. Sorry about that. This year, the workshops are scheduled for February 15 and March 8. However, registration, which opened in mid-December, quickly filled up. I apologize for that. For those who can attend, this video will serve as a good preview. For those who couldn’t join this year, watching this will give you a clear understanding of the process, almost as if you participated. The video is approximately 40 minutes long?about the same duration as the explanation given by Igloosky while actually constructing an igloo. Nearly Unedited Footage with Helpful Visual AidsThe video is mostly uncut, but additional explanations and red lines have been added to clarify difficult-to-understand aspects, such as the direction of the saw when making cuts angled outward. You can grasp the key techniques just by watching. New Features in This Video1. Square Bath-Like PitFilmed in March 2024, this latest version features improved construction methods. One notable change is shaping the pit as a square (approximately 1.5m × 1.5m) instead of a circular one. Although igloos appear round, blocks are rectangular, and human living spaces are more efficiently used when square. Imagine an oversized bathtub.

2. Emphasis on TrenchesTrenches are crucial for cutting clean, stable blocks, much like cutting tofu precisely.

Additionally, this time we emphasized:

3. Cutting Blocks from the SideA key improvement in this version is demonstrating how to cut blocks from the lower section after extracting triangular prisms.

Other Covered TechniquesThis video also includes nearly all the workshop content:

One part we forgot to film was how to seal the entrance. However, if you stack blocks to close the entrance after entering, it will stay warm while you sleep. Even if you can’t attend the workshop, watching this video will give you tips to reduce your igloo construction time.

|

| 2025-2-3 10:37 |

イグルー講習 信州大学山岳会2025

初めて信州大学山岳会現役とイグルー信州大学山岳会にイグルーを流行らそうと、初めて講習しました。3年目1人、2年目6人、1年目4人。+OBと仲間4人。栂池の神の田圃の緩傾斜地でイグルー村。4人ずつチームで、それぞれ真ん中に食堂イグルー、周りに個室を一個ずつ作りました。習得早く、みな特大墓石大のブロックを切り出して早々に完成させました。ヤングは習得が早い。言う事無し。  信大山岳会は、アロハが制服とのことで、イグルスキーも一着、賜りました。ポリエステル製が良いとのこと。The Shinshu University Alpine Club’s unofficial uniform is the aloha shirt, so they gifted me one as well. Apparently, polyester is the preferred material. 信大山岳会出身者にはこれまで30年以上、親しく山に行った仲間も多かった。今更だけどイグルーを通して現役学生と交流ができてとてもうれしいです。 信州大の学生は松本(教養部・理学部・人文学部・医学部)、長野(教育学部・工学部)、伊那(農学部)から集まる。学生の殆どは県外からの出身で、山が好きで進学した学生ばかり。学生の殆どが「山や天然自然派」で、県外出身が多いところが圧倒的に北大と似ています。1人はイグルスキーの青森時代に大変懇意にした山親友の娘で、それなら是非イグルーを、という話に。 現役学生の陽気な雰囲気とビーコン真剣演習に浸かる 4人用炊事集会イグルーは座って鍋を囲むサイズ。2〜3人なら横になれるサイズThe four-person cooking and gathering igloo was big enough for everyone to sit around a hot pot. If there were only two or three people, they could lie down comfortably.  こんなにたくさん誰が食うんだよ〜と思いましたが食ってしまったシチュー。Initially, I thought, “Who’s going to eat all this?” but we ended up finishing the stew.

学生と一緒のイグルーで、生活習慣をともにしたのが面白かった。グを仕込んだシチューかけ白飯。朝飯はゼンザイ。「あと茶」という鍋洗い習慣。隠しごちそうを持ち寄るなど。 翌日は雪崩埋没救助訓練に参加。イグルスキーは30年以上この訓練がご無沙汰で、文字の出ない  シンヤさん!もうすぐ届くぞ、頑張れよ〜!という声かけが迫真。これ埋没者には効くんだよ。Hearing someone shout, “Shinya! We’re almost there! Hang in there!” was incredibly intense?it really works for the buried victim. 矢印とランプのみのオルトボックスビーコン止まりでした。最新ビーコンの使い方と捜索手順を、ようやくアップデートできました。最近のビーコン、スゲエんだな! 学生たちは迫真の声掛け掘り返し演習のあと、あれが分かりにくかった、ああしたほうがいいと率直な意見交換がとてもためになった。1分1秒でも早く掘り起こす事に特化した、真剣な演習でした。久しぶりに思わず動画を回したくなるシーンでした。 今回の雪のコンディション今回は、新雪ふわふわ層が60センチもあって、踏むのも大変な上、スキーで踏んだくらいでは、掘り下げ一層目のブロックはクサクサだった。結果的にはこの層で作ったいい加減ブロックは壁積みの弱点になるのであまり役に立たなかったので駄目なら捨てて、早めに下2層目のブロックに行くのが良かった。良い層に当たったタイミングで、墓石クラスのブロックがどんどん切れた。ただし、かなり深くなってしまい、意味なく上2段目を積んだりしていると手が届かなくなる件もありました。早めに長いブロックで屋根塞ぎにかかるのが吉です。積雪状況は毎回違うので、臨機応変にやるとよいです。  巨大ブロックを量産するコツ習得Mastering the Art of Mass-Producing Giant Blocks  側面からの三角柱切り落としせんとすTriangular prism cuts from the sides were the key technique. スキー場を下って下山。山スキーは信大ではワカンの雪山にプラスアルファのジャンルであって、全員が山スキーを持っているわけではないので、ゲレンデスキーを持ち上げてきたメンバーもいました。今の時代、山スキーは学生には高額すぎるのです。使わない山スキーがある人は、学生にプレゼントしてあげてください。 スプリットボードで登って、ガッシャブルムの80Lザックを背負って滑るという珍しいシーンもあった。バランス凄く難しそう。 どんまるで至福の下山飯。ツルヤで1人151円までのアイスジャンケンで勝負。全員ジャンケン勝負するとこが北大と同じで懐かしかったです。 First Time with Shinshu University Alpine Club and IgloosI held the first workshop to encourage the Shinshu University Alpine Club to incorporate igloos more into their activities.Participants included one third-year student, six second-years, four first-years, plus four alumnus and friends. We built an igloo village on the gentle slopes of Kaminotanbo in Tsugaike. Each team of four constructed a communal dining igloo in the center, surrounded by individual igloos. Everyone quickly mastered the technique, cutting out massive tombstone-sized blocks and finishing their structures in no time. Young people learn fast?no complaints at all! For over 30 years, I’ve had many close climbing friends from Shinshu University. It’s a bit late, but I was really happy to finally connect with current students through igloo building. Shinshu University students come from Matsumoto (Faculty of General Education, Science, Humanities, and Medicine), Nagano (Education and Engineering), and Ina (Agriculture). Most students are from outside the prefecture and chose Shinshu University because they love the mountains. The club members are overwhelmingly “mountain people” or “nature lovers,” and the similarity to Hokkaido University is striking. One participant was the daughter of a close climbing friend from my Aomori days, which led to this whole event happening. Immersed in the Students’ Cheerful Atmosphere and Serious Beacon TrainingLiving together in the igloos with students and sharing their routines was fascinating?rice topped with stew thickened with flour, zenzai (sweet red bean soup) for breakfast, the “atocha” pot-washing tradition, and the secret stash of special treats everyone brought. The next day, we joined an avalanche burial rescue training session. It had been over 30 years since my last formal training. My beacon experience had stopped at the old Ortovox models with just arrows and lights. This was my first time updating my knowledge on the latest beacons and search procedures. Modern beacons are amazing! After their realistic voice-call excavation drills, the students openly discussed what was unclear and how to improve, which was incredibly valuable. The training was laser-focused on shaving off even a single second in rescue time. It was the first time in a long while that I felt the urge to record a video. Snow Conditions This TimeThis time, there was a 60cm layer of fluffy new snow, making it tough to walk. Even compacting it with skis wasn’t enough, and the first layer of blocks we dug out was too crumbly. These weak blocks ended up being a liability in the igloo walls, so we abandoned them and moved to the second layer sooner. Once we hit a good layer, massive tombstone-sized blocks were easy to cut. However, digging too deep meant we couldn’t reach high enough to place the second row of blocks effectively. The key was to start sealing the roof with long blocks as soon as possible. Snow conditions change every time, so adapting to the situation is crucial. Ski Descent and Student Gear RealityWe skied down from the site. At Shinshu University, mountain skiing is considered an “extra” to regular winter mountaineering with snowshoes, so not everyone owns backcountry skis. Some students carried their alpine skis up. These days, mountain skis are too expensive for students. If you have unused ones, consider donating them! There was even a rare sight of someone climbing on a splitboard while carrying an 80L Gasherbrum pack?balancing that must have been seriously tough. The Joy of Down-Mountain MealsWe celebrated our descent with a meal at Donmaru. Then, we had an ice cream showdown at Tsuruya, where each person was allowed up to 151 yen. The fact that everyone played rock-paper-scissors to decide who would pay reminded me so much of Hokkaido University?it was nostalgic. |

| 2025-2-2 11:54 |

北見峠から有明山

北見峠から有明山(山滑走/道北・利尻)日程:2025-02-01〜2025-02-02メンバー: saito1987 Yanke1987コースタイム:写真:尾根筋から北斜面の樹林帯へロング滑降滑降開始頂上北見峠から和刈別へ稜線南下有明山へ緩い火山体斜面をラッセル晩餐頂上直下天場探しつつ感想:北見山地から中央高地へ、赤線トレースが繋がった。有明山頂上で通電記念のビリビリ音頭。樹林帯のロング滑降は十勝を凌ぐ?

|

| 2025-1-26 3:58 |

乗鞍でΩイグルー講習 鈴蘭山の会

鈴蘭山の会の講習北大山岳部の先輩から依頼のあった、鈴蘭山の会のイグルー講習会の講師に日程的にいけないので、代表3人に乗鞍岳来てもらって事前研修で特訓となりました。先輩はイグルーは何度も作っているけど、3時間かかる、1時間以内で作れるスキルを、とのことです。世界最速のイグルスキー式を体得してもらいました。 鈴蘭山の会は、何十年もある山岳会です。90年代には沢と山スキーで精力的に活躍していて、充実の報告書をバンバン出していました。私の世代の社会人クラブとしてBCの初期を作ったクラブのひとつではないかな。当時パソコン通信で知り合った鈴蘭の古本さんたちに、一度イグルー講習山行をしたことがありました。白鳥山から日本海へ滑りおりる山行でした。古本さんはその後、笊ヶ岳の沢で死んでしまった。 山行記録: 白鳥山 1995年03月04日(2日間) 白馬・鹿島槍・五竜, 積雪期ピークハント/縦走 / yoneyamaの山行記録 www.yamareco.com 製作3時間→1時間にやはり作った経験のある人は飲み込みが早く、長くてきれいなブロックを切り出して、1時間程で完成させました。スピードはやはりブロックの切り方をいかに磨くかです。立方体は一段囲んで終わり、早々に長いブロックを切り出します。

中心に3人用サロン、周辺に個人イグルーを3つ作ってトンネル連結です。先輩たちは一泊して明日は上を目指すとのこと。イグルスキーは、20分で滑り降りてバスで松本に帰りました。 晴れて風も弱く気持ちの良い天気だったけど気温は結構下がった。スキーぶっ飛ばして降りたら体が冷えた。とんかつと新潟の酒を買って帰りました。

An Igloo Workshop at Norikura – Organized for the Suzuran Mountain ClubI was asked by a senior member of the Hokkaido University Mountaineering Club to serve as an instructor for an igloo workshop organized by the Suzuran Mountain Club. However, due to scheduling conflicts, I couldn’t make it. Instead, three representatives from the club came to Norikura-dake for an intensive pre-training session. The senior member mentioned that while they had built igloos several times before, it took them about three hours each time. They wanted to learn how to build one in under an hour. So, I taught them the world’s fastest “Igloosky Method.” The Suzuran Mountain Club has been around for decades. Back in the 1990s, they were very active in mountaineering and backcountry skiing, producing excellent activity reports one after another. I believe they were one of the clubs that pioneered backcountry skiing among social clubs during my generation. I once organized an igloo workshop expedition for Suzuran members I had met through PC communication networks back then. It was a trip that started from Shiratori-yama and ended with skiing down to the Sea of Japan. One of those members, Mr. Furumoto, later passed away in an accident while climbing a stream on Mt. Zaru. Reducing the construction time from 3 hours to 1 hour.As expected, those with prior experience in building igloos picked up the technique quickly. They cut long, neat blocks and finished the igloo in about an hour. The key to speed lies in refining the block-cutting technique. Once the first layer of cubic blocks was completed, they swiftly moved on to cutting longer blocks. We built a central igloo with space for three people to gather and connected it via tunnels to three smaller personal igloos surrounding it. The senior members planned to stay overnight and aim for the summit tomorrow. As for me, skied down , taking only 20 minutes to descend before catching a bus back to Matsumoto. The weather was clear, with weak winds and a pleasant atmosphere, but the temperature dropped considerably. By the time I sped downhill on skis, my? body was chilled. On the way home, I bought tonkatsu and some sake from Niigata.

|

| 2025-1-22 14:17 |

今年も北大山岳部イグルー・ビヴァーク練習2025でした

北大山岳部現役の、エリコ山イグルー押しかけ講師で3年目。もう一年目にしか教えることはないくらい、2年目以上は上手に作る。ブロック切りもうまい。ブロック載せパズルもうまい。山行でも作っている。いろんな雪、季節に対応できるだろう。1時間もあれば大きなやつを作ります。

北大のビヴァーク訓練とは冬山行の行動中、パーティーから離れてしまって、テント無し寝袋無しストーブ無しを想定して、基本個人装備のシュラフカバー、お風呂マット、非常用上下の乾いた下着と靴下、非常食、メタ、お茶食器、それにノコギリ、スコップで夜を過ごす練習です。これだけは全員持っている約束です。自分で作った一人用イグルーに入って蓋を閉じて朝まで粘ります。 この日は氷点下20℃。寒いですね。イグルーの中は隙間を丁寧に塞げば氷点下4℃くらいのはずです。寒くてヒマです。横にもなれるけど座っていたほうがマシかな。 ちょうどこの翌日、近くの春香山で3人パーティーの1人が別れてしまって下山せず翌朝無事下山というトラブルで警察に救助要請がありました。雪穴をほって夜を過ごしたとのことです。 経験をしておけば自信になります。、本人も周りも、余計な最悪の心配がいらないし、どうすればよいかわかります。上に揚げた最低限個人装備は、こういうときのために代々考案され、いつでも各自が持っているのです。たとえ雪洞が掘れないほど雪が少ない場所でも、練習さえできていれば、イグルーのほうが作れる可能性が高いです。

今年は女子が半分で、とてもうらやましいです現在山岳部は女子部員が半分いて頼もしいです。女子が半分いるなんて、なんて理想な集団だろう。今年の冬メイン山行は、2年班は南日高、1年班は道北の長期山行を終えてきました。春はどこに行こうかって話をしました。次の山の話をするのはいつでも何より楽しいね。 雪山練習メニュー、ガイドではなく先輩と考えるイグルスキーは訓練はせず滑ってHelvetiaヒュッテへ。現役のみんなは残って他のメニューも頑張ります。 なだれ埋没苦行体験/救出ビーコン練習/怪我人搬出練習/そして寝袋無しのイグルービヴァーク苦行練習と、フルコースの「虎の穴」登山学校です。 私みたいな部員外講師は例外です。全部在学のセンパイが後輩に教えてずっと続いています。私の昭和の頃だって北大はシゴキみたいなハラスメントは全くなしでした。 圧倒的な経験の山岳ガイドの講師じゃなくて、数年上の(完璧じゃないかもしれない)センパイとやるから、自分の頭で考えて、活発に学び、身につくのだと思いますね。私はいつも講師としてではなくて、現役に混ぜてもらっている感じです。 技能発達の近道は、教えられすぎないこと、自分でやって失敗すること、失敗して自分で考えることだと思います。

北大山岳部のイグルー稽古2024・平地下掘り式 北大山岳部のビバーク訓練

北大山岳部は正月休みの長い山行と春休みの長い山行、その間の週末を使った週末山行で、冬はすごーく忙しい。この時期は一年目部員対象の基本練習+サバイバル練習があります。その機会にイグルー作りを身につ... igloosky.com 2024.01.24 |

| 2025-1-21 11:35 |

エリコ山 北大山岳部イグルーヴィヴァーク練習

エリコ山 北大山岳部イグルーヴィヴァーク練習(講習/トレーニング/札幌近郊)日程:2025-01-18(日帰り)メンバー: yoneyama shibabemaru onodera22 Sugiyama_2022 kaneko23 watanabeka tamaki_2023 ichikawata00コース状況/その他周辺情報:ゴンドラ2000円+カードデポ500円写真:特に教えることは無かったよ隙間埋める気合いが違う。今夜は各自寝袋フリーで朝まで粘るのだ。アドバイス全くなし初イグルーの1年目。稽古あるのみ。大きさも充分である3年目ともなると笑顔である現役と米山米山だけHelvetiaヒュッテに滑り降りて雪下ろし隊と薪ストーブヒュッテンレーベン2年目、上一段目で一休みジャンケンでノコを決める米山のデモ作50分静寂のヒュッテ明日は手稲山越えて札幌まで滑りますよ〜イグルー村ができて行く土俵が増えて行く2年目、大きい集会ホールに挑む2年目、浅い弱い層からも大きいブロックを切り出す門の梁に特大をセット。切り出しがうまい2年目スピードもある1年目を励ます長大隙間埋め段階五年目も一年目も隙間は埋めれば良いのだ素晴らしい眺めだな!五年目は慣れたもの背の低いイグルーが玄人だ感想:北大山岳部現役の、エリコ山ヴィヴァーク稽古に押しかけ講師で3年目。もう一年目にしか教えることはないくらい、みな上手に作る。ブロック切りもうまい。ブロックパズルもうまい。山行でも作っているから。いろんな雪、季節に対応できるだろう。女子部員が半分いて頼もしい。女子が半分いるなんて、なんて理想な集団なんだろう。今年の冬メイン山行は、2年班は南日高、1年班は道北の長期山行を終えてきた。春はどこに行こうかって話をした。次の山の話をするのは何より楽しいね。

|

HOME

HOME

メニュー

メニュー

久しぶりの、日高山脈本が出版されました

久しぶりの、日高山脈本が出版されました