ヤマレコAACH - 切り抜き一覧

| 発行日時 | 見出し |

|---|---|

| 2024-3-4 11:33 |

Tribute Creek (New Zealand, Westcoast, Harihari)

Tribute Creek (New Zealand, Westcoast, Harihari)(沢登り/オセアニア)日程:2024-02-18〜2024-02-22メンバー: hazuki2012r fukumoto_2013写真:途中で見つけた青いキノコF9〜F3は登りと同じく右岸岩棚Wanganui川本流についたなんか見えてきた森へ。この辺りは斜度も獣道ついていてそれほど苦労せず。本格的なゴルジュとなる捲きの途中のFantail。たまに尾羽が扇のように開いてキレイ。F22F16と17の捲き始めF22、福本絶妙なライン取りで右岸直登。F22を懸垂で降りて左岸から捲くことにする偵察に行く。F20の中ほど。この先が怖いのでロープ出したF13 20m見に行くが厳しそうだ左岸捲くやっと下山時に登り返せそうな場所を発見。懸垂で降りる。結果論だが入口の滝を2つ捲いたらさっさと懸垂するのが正解。F18.5は懸垂高捲きに突入F12のクライムダウンやっと下山時に登り返せそうな場所を発見。懸垂で降りる。結果論だが入口の滝を2つ捲いたらさっさと懸垂するのが正解。雨の日のテンバロードを5キロほどちょうどよい岩があったので捨て縄まいて支点にしたCo560二股 左はF16 これは登れない三股の快適テンバ。すぐ先の二股 70mくらいの登れそうな滝F19左岸側の稜線帰りはすんなり渡れたお、、、?300二股付近はすごいガレまさに門。奥が15mのF22入山サザンアルプスの主稜線すぐに日陰渡渉点のHot Spring Flatに到着奥に見えているいかつい谷がHot Spring Creekこの日は渡渉できずF10F2 二回目お助け出したところ渡渉点まで遡るF13は右岸懸垂交代で仰ぎ続ける事約2時間、ついに火はつかなかった。が、このおかげで温まったという事にする800m頭上の源頭まで水流ある場所はすべて滝この景色を見られたので引き返すことにする初日テンバ。Sandflyが鬱陶しいこの辺が特にすばらしい楽園に帰還捲き終わりの400二股捲いたゴルジュの偵察暫定版ですF19以降の滝番号など修正箇所あるので後日差し替えます懸垂して様子見に行こうかとも思うが、、、F20の下部。下部は右岸のチムニー状、上部はチムニー~シャワーで登った。苦労して右岸からF10捲いたところHot Spring偵察。手に負える感じではないように感じた。F18は左岸から。振り返るとタスマン海その奥にF23 写真だと8mくらいに見えるが三段30mこれは手が出ない…翌日 なんとか渡れた思ってたのと違う渡渉点までの道入山地点F20晴れ植生のあるラインからお助け出した多分シャモアとかいうカモシカ系の獣ニュージーランドにいる蝙蝠以外の哺乳類はすべて外来種早く日なたへ行きたい河原についた。水位+2~3mの所に数日前の雨の侵食跡があったF14は登りと同じく左岸捲いて懸垂F1F14の捲き始めはやや立ったルンゼ状で、一応ロープ出したF19 右岸登るよく見ると登りの時と水量が全然違うF12はクライムダウン登りの時はF11とまとめて左岸をまいたところ目覚め 濡れもの 10℃は下回っていた息は余裕で白いF2Co690の広い三俣についた。正面に730二股の滝が見えている。捲いた滝Hot Spring源泉発見。源泉は30℃後半か。渡渉で冷えた身体にGood見た目以上の激やぶこの捲きで時間切れかなF11-12濡れと寒さでヤラれてきたので来た道を戻りテンバ探すことにする記念撮影して引き返し入山前からびびらさるしばらく河原を挟み、上部ゴルジュが見えてきた。写真の奥がF214時間くらいこの風景Tribute Creek出合雰囲気出てくる、水量多く渡渉がいちいち地味にしんどい翌日。テンバすぐのF18最終日 大捲きした560‐650ゴルジュはF16,17のみ小さく捲くことができた。下りはタネが割れているので早いF20の上部。捲いたゴルジュを下って内部を確認してみるが、意外と中は何もなかった。写真は捲き初めの二股から見えていた連瀑。帰りはここから左岸を上がれそうなことを確認してから先に進む。Harihariに帰ってきたお疲れ様ですF3?この辺から右岸の岩棚で捲くF11手前。懸垂で一度沢に戻ったF21は大岩の隙間から這い上がる捲いたゴルジュの偵察テンバから。増水のピークを過ぎたころ。すぐ先の二股 70mくらいの登れそうな滝迫力あり、左岸から取りつきF11は懸垂捲きの途中から見えたF17 感想:福本詳細な記録をありがとう。自分のメモから小話メインで補足しておきます。2/14・東京で幸せそうな五島と飯。2/16・間違えて羽田空港に向かっていた。途中で気づいて良かった。2/17・この時期のHokitikaの気温は夏の終わりの北海道くらいの感覚。ザブザブと中を行くには結構寒い。・Hokitikaまでは小さなプロペラ機。空からArther`s PassやMt. Cookを見下ろすナイスフライト。・ Kiwiは想像以上にデカくて、走ると早い。2/18(Day 1)・植生が熱帯林に近いものを感じて驚いた。West Coastはタスマン海で水分を含んだ雲によって雨が多いらしい。最初はホールドスタンスとして信用できなかったが、慣れれば日本と同じ感覚で使えた。ただしグニグニした小さいヤシの木みたいな植物は全体重をかけると根元からもげる。・Hot Spring Flatまでの林道の途中ですごく不思議な声で鳴く鳥に出会った。通称ねじまき鳥。帰って調べるとTuiという鳥で、2つの声帯を持っているらしい。2/19(Day 2)・Tribute Creekの下部はCo520屈曲くらいまでは川原だろうと話していたが、予想に反して巨岩やゴルジュに苦労させられた。・Tribute Creekは増水の速度と勢いはかなり迫力があった。増水も早かったが、減水に関しても同様だった。引き返し判断は妥当だったと思う。2/20(Day 3)・山行全体を通して高捲きは辛かった。下船直後で山的な体力が全然仕上がっていない事や、この手の本格的な沢は数年ぶりという事もあり、福本にはよく前を行ってもらい助けられた。・捲きの途中で、白いセキレイのような鳥によく付きまとわれた。最初は近くに巣があり威嚇しているのかと思ったがずっとついてくる。時折長い尾羽を扇状に広げてアピールされる。帰って調べるとFantailという鳥で、人間の動きに驚いて飛び出してくる小虫を食べるらしい。途中からは求愛されているのかと思っていたが、違ったようだ。・Co690三股はゴルジュの奥に現れた円形劇場のよう。景色よし、薪あり、虫少なし、でまさにオアシス。今日の苦労が一気に報われた。2/21(Day 4)・寒すぎてまともに寝られず。肩から上がタープから出ており結露していたのも良くなかった。朝起きると喉が痛く明らかに体調を崩してしまった。そもそも持参のシュラフがペラペラの夏用だったが、結果的にはこの時期になら3シーズン用の方が良かった。・F21~の高捲きは特に過酷だった。そもそもの計画の1/4くらいしか進めなかった訳だが、藪の中の引き返し地点は山行の到達点として悪くないロケーションで、満足しての引き返しだった。2/22(Day 5)・下部の川原の砂地には金色のピカピカが堆積している箇所がいくつかあった。砂金かもしれない。・最後、河原から林道に戻る時に、ブロンドの散歩のお姉さんが逆に川原に降りようとしていた。が、僕らをみて踵を返した。2/23・ヒッチでHokitika。福本と解散してヒッチでSpringfieldへ。・Smyliesというホステル泊。ここはオーナーさん最高(奥さんは日本人です。食事もめちゃうま、自炊もできる。)、雰囲気最高、ドミトリーなら高すぎない(40ドル)、Castle Hillまでアクセス良好、マットレンタル可能、そういう人たちがよく利用している、などなど、オススメな素敵ホステル。2/24-26・Smyliesで知り合った日本人のI夫婦にご一緒させていただき、Castle Hillでボルダリング。2度目のCastle Hillだそう。毎日車にも便乗させてもらい、本当にお世話になった。・Castle Hillは草原の丘の上にボルダーがゴロゴロしている素敵空間。雲と風があるとかなり寒く、雲と風がないとかなり暑い。ここもまた再訪したい。2/27・ヒッチでArther`s Passへ。Active RestでAvalanch Peakへトレッキング。2/28・登りに行きたかったがガスガス。ヒッチでCave Streamへ。真っ暗な洞窟の中をキレイな小川が流れる。水も気温も結構低い。腰まで浸かる。デートにおすすめ。2/29・ヒッチ三発でHokitikaに戻る。お土産買って帰国。・成田空港に預け荷物が着かなかった。オークランドでは荷物Pick Upしなくていいと言われたからそうしたのに、オークランドで荷物Pick Upしなかったから届いてない事になってた。一転、成田での丁寧すぎる対応に感動。========= しばらくガッツリ系の沢登りから離れていたので期待と不安が入り混じっていたが、結果としてとても良い山行だった。Day3で3.5時間かけて高捲いた区間を、下りではものの30分で通過。答えが分かっていればこんなにもあっけない。未知の沢でこういう経験ができるのは本当に充実度満足度が高い。苦労して未知を解き明かすような過程は楽しい。多少ブランクがあってもセンス的なものは割とすぐ戻ったと感じられたのも嬉しかった。三十過ぎて、ぐちょぐちょの泥の上に葉っぱ敷き詰めて凍える未来はあまり想像していなかったが、寒空の下で南十字星を眺めながら幸せを感じた。 ハイポテンシャル素敵山域を見つけてくれた福本に感謝。ぜひあの先を見に行きましょう。 四月から半年間関東勤務になりました。基本土日休みらしいです。ぜひ遊んでください。ニュージーランドで沢登りしようと思い立ったのが具体的にいつのことだったかはあまり思い出せないが、大学院休学中の2018年に海外遡行同人最終回にふらっと参加した時のことは覚えている。たしか報告のお題目の一つが大西良治氏のグルーミーゴルジュ下降で、異次元空間みたいなゴルジュの中を色んな技を駆使して下っていく様子が紹介された。なんだか曲芸でも見ているかのような気持ちで報告のスライドを眺めていた。全長3km、標高差800mの激ゴルジュの中で2泊3日(3泊だっけ)する、みたいな世界で、ちょっとここまではやれないなあというのが率直な感想だった。報告会の後のアルコールゴルジュ(治安悪い飲み会)では、当時は誰だかよくわかっていなかった佐藤裕介氏とちゃっかり同卓になったりした。「ニュージーランドの沢はすごいんだけど捲いてるうちに終わっちゃうんだよね」みたいな話が出て、そうかー捲くしかないのかーと頭スカスカの相槌を打ったものだった。たぶんこのときにニュージーランドでトラディショナルな一般的沢登りをするのにちょうどいい(=凡人が挑んでも捲きに終始するだけになるほど激しくなく、無味乾燥な河原でもなく、適度な難しさの滝やゴルジュを捲いたり登ったりできて、沢中2泊くらいを要する規模の谷をその気になればいくつか繋ぐことのできる)場所を探してみようという着想を得たのだと思う。普通の沢登りをしたいのならわざわざ海外に出る必要はないし、未遡行の谷筋だって国内にたくさん残っているというのは確かに一理ある。しかし本流筋とか目立つ支流を無造作に選んでも基本的に手つかずというのはやはり海外遡行の大きな魅力といえるだろう。その半年後、3ヶ月ほどニュージーランドに滞在する機会があり、ドンパの平井とアスパイアリング山に登りに行くなどした。その際に周辺の谷に注目してみると、河川の本流はU字谷で非常に穏やかな渓相なのに対し、その支流はU字の側壁を穿つため極めて急峻な険谷を形成していることが見て取れた。確かにこれは極端な遡行内容となるのも頷ける。しかし、ということであれば、逆になるべく氷河の影響が少なそうなエリアであれば日本的な沢登りの余地がありそうだとも思った。その後の滞在中にどこか沢行ってみようかなと思うものの、単独で行く勇気もなく、なんだか消化不良のまま日本に帰ってきたのであった。とはいえ、このころ時間だけは捨てるほどあったのでニュージーランド国内の地形図を読み込んだりした。その時に出した結論は、山岳地帯である南島の中で、氷河による地形への影響が限定的なカフランギ国立公園(南島の一番北)が良いのではないかというものだった。実際に良さそうな沢をピックアップしたりもした。そして5年ほどの月日が流れ、ちょうど南半球の盛夏にあたる2月に長めの休みを取る機会に恵まれた。最初はかねてから温めていたカフランギの沢に行こうと考えたのだが、いかんせんこの辺りの山は標高が低い。日本国内では下田川内のような例があるにしても、やはり流程の中にある程度標高差があったほうが魅力的な渓谷となりやすいのではと思い、別のエリアを模索することにした。あまりに険しい谷ではかえって何もさせてもらえないというジレンマを抱えつつ、高い飛行機代を払うのだから少しでも色々出てきそうな沢に行きたいと思うのが人情というものである。このような紆余曲折の末に出した答えが、「南島 West Coast 」であった。同地域はニュージーランド有数の田舎だが、サザンアルプス山脈が南島中央よりも西海岸寄りに走っており、すそ野が小さいことから山地までのアクセスがよい。なおかつ湿潤な気候によるものか山脈前衛部には深いV字谷が多く、特にHokitika~FranzJosef辺りがよさげである。今回はアプローチの観点から町から歩いて入山できるHarihari周辺の沢に狙いを定めた。船上の羽月さんとラインで打合せしながら、地形図を見る限り山域で最も登攀的と思われるTribute Creek を登り、最もゴルジュがすごそうなHot Spring Creekを下る計画を立てた。========2/17前日夕方から成田、オークランド、クライストチャーチと乗り継いできた飛行機は午前中にHokitikaに到着した。タクシーで市内まで移動してホテルにチェックインする。national kiwi center でキーウィを見たりする。街のキャッチフレーズはsmall cool town らしい。確かにいいところだけど1日で満足かな。まずは登山の拠点となる村のHarihariまで移動する必要があるため、インフォメーションセンターでバスについて調べると、1時間程度の距離の割に60ドル以上するそうで結構高い。相方の羽月さんは「高いな ヒッチにしようや」と言う。彼は某商船会社の船員なので給料はかなりもらっているはずだが、即座にこの選択肢が出てくるのは流石である。自分は社会人になって躊躇なく高速道路を使うようになったりしたが、失いかけていた物を思い出させてもらった気がした。2/18今日は我々にとっての登山基地であるHarihariに移動するだけの予定。8時に起き、カフェで朝ごはんを食べたのちにスーパーで酒を買い足したりしてからホテルを出る。町の横を流れる大きな川の橋の手前でヒッチを試みると、20分ほどでキャンピングカーに乗ったご夫婦が拾ってくれた。オーストラリアから3週間の休みで旅行中で、フランツジョセフ氷河を見に行くところだという。1時間ほどでHarihariに到着する。街に入る前に通り過ぎたWanganui川が思いの外大きい。これ渡渉大丈夫なのか。街に着いたらとりあえず荷物を置きたいのでキャンプ場にテントを張って昼飯を食べたりする。計画上は翌日に近くの日帰りの沢で足慣らしの予定であったが、翌日が雨の予報だったため、今日明日はハリハリに留まり、悪天をやり過ごしてからメインの計画に入山しようと話していた。しかし明後日の入山だと初っ端のWanganui川渡渉が雨後の増水で困難になると考え、降り出す前の翌日午前中に渡ってしまう方が得策と方針が変わる。そうと決まれば天気良く暇を持て余している今日中に渡渉点まで移動してしまった方がよいということで、山用にパッキングを行う。キャンプ場に余分な荷物を預けられないか頼むが、すげなく断られてしまった。しょうがないのでもう一軒あるペンションのようなところに頼みに行くと、荷物を預かってくれる上に入山地点まで車で送ってくれるという。何と親切な。Wanganuiの右岸にある林道通行止めの場所で降ろしてもらい、いざ出発。看板があり、この近辺はオポッサム駆除のための毒餌を撒いているため見つけても触らないようにとある。通りがかりのアベックに聞くとエリア内は水も飲まない方が無難とのことであった。入山地点から進むとしばらく歩きやすい林道だが、川による侵食が激しく、時折寸断されている。こうした場所に出くわすたびに巻道のようなものが付いているため急な登り降りがそれなりにある。しかも道はドロドロしている箇所も多い。そんな悪路になるとは知らず、下界で消費する予定だったスパゲティソース(ザックに入れると事故りそうな容器に入っていた)を片手に持って歩いていたため難儀した。2時間ほど歩いて渡渉点のHotSpringFlatに到着した。できれば今日中に渡って対岸にあるHotSpringCreekの偵察をしてしまいたかったため、渡渉を試みる。始めにHotSpringCreek出合の少し下流の瀞場のように見えるポイントで試すが、水圧重く危険を感じたため断念。吉四六どんの渡し舟よろしく引き返す。続いて少し下流の川幅が広い場所を試してみるがいきなり深くてまたしても断念。次に少し上流に見にいってみるが、良さそうなところは見つけられず、最後に2回目に試した地点の少し下から上下に中洲を繋ぐルートを試みるが、あと2,3メートルで流芯を越えられそう、というところで急に深くなり引き返し。これはまずい。地元の温泉おじさんが何なく渡って対岸の野湯に入っている記事を見つけ当てにしていたのだが、こんなところで敗退の可能性が出てきた。往復22万もかかったというのに…こんなところで日本人とのフィジカル差を見せつけないで欲しかった。そしてWanganui川本流も問題だが、尾根の裏に少しだけ見えるHotSpringCreekの谷も相当に険しく、でかそうだ。安易に入ってきたやつはぶちのめすぞという雰囲気がびしびし伝わってくる。でもまあ、今日は渡渉成功とはいかなかったが、Wanganui川の源流は氷河であり、朝の方が流量が少ないということも一応考えられるため、とりあえず日帰り沢への転進も視野に入れつつ渡渉点付近の河原で泊まることにする。荷物を広げたりしていると体やザックに悪名高いサンドフライがわらわらと群がってきた。ブユによく似ている。日暮れにいなくなるはずと思っていたらサマータイムで日没は21時と遅い。しかもやっと日が沈んだ後もしぶとく1時間くらい飛び回っており閉口した。こいつらには早寝遅起きを心がけて欲しいものだ。2/195時に起きる。今日は午後から雨の予報である。差し当たり雨が降る前になんとか渡渉を成功させたい。なるべく虫が出てこないうちに支度する。とりあえず昨日一番いい線行った中洲を繋いでいくラインでもう一度渡渉を試みることにした。昨日と同じように中洲まで渡り、そこから反対側の本流筋を渡るが、前日よりも中洲から上流側に遡ってから流芯に入っていく。へそより上ぐらいの深さになりスクラムを組んだりする。それでもじわじわと流され始めるが、足は下に着くので半分流れに乗りながらも河床を蹴って対岸までたどり着くことができた。やった!無事渡ることができたので、下降に使う計画のHotSpringCreekを偵察に行く。日本風に呼ぶとしたら「Harihari湯沢」といったところか。しかし牧歌的な名前の割に覇気がすごい。名前通り出合に温泉がある。ぬるめである。出会いからしばらくは河原だが、じきにゴルジュになる。谷が右に屈曲する辺りに釜滝があるが、すごい水量でとても手に負えない。ここでこの地域の沢の渓相やレベルを何となく察し、我々の実力ではとても事前情報なしに下降で使えるようなものではないことを悟る。とはいえ地形図を見る限り、この山塊では下降予定だったHotSpringCreekと遡行予定のTribute creekが両雄という印象なので、せめてTribute creekは登ってみたい。しかしそうなると問題は想像していた以上に密な植生である。Tribute creek上部はかなり険しく、計画段階から尾根を使って丸ごと捲く可能性を認識していたのに加え、下降路に沢を使えないとなると源頭から相当な骨を折って薮尾根を降りてこないといけない。結局、現実的な案として、Tribute creekを登れるところまで登って引き返してくる方針で進めることにする。先の読めない沢での同ルート下降ということで、滝を登っても降りてこられるか、捲きからの復帰で懸垂するにしても登り返せるかを常に考えなければならず、行動の選択肢に制限を感じながらの遡行となった。Hot spring creek出合いからWanganui川左岸を下り、Tribute creekに入る。出合のあたりこそガレているが、やがて小規模なゴルジュとなる。しかしまだゴルジュ内はゴーロ状のためどうということはない。260二股を過ぎると再び沢中をガレが埋める。上部に大規模な崩壊地を持つ300右股からもたらされたものだろう。320で左岸から滝となって支流が出合うといよいよ本格的にゴルジュとなり、また雨も降り出してきた。ゴルジュに入ってすぐの3mほどのF1は左岸側をボルダーチックに登る。直後のF2は右岸の2段の岩棚からお助けx2で越えた。その後もゴルジュの中に釜滝がいくつか出てくるが、いずれもツルツルかつ水量が多いため右岸の岩棚を辿ってまとめて捲いた(F3-9)。この間に雨に打たれてすっかり濡れ鼠になる。ガタガタ震えが止まらない。400二股で一度沢に戻ることができるが、二股の先も登れなさそうな釜滝(F10,11)が見えているため引き続き右岸を捲く。F10の落口右岸側はボロいリッジとなっており、岩棚が途切れてしまうためリッジの上まで登り、ルンゼを二つほど横切ってから登り返し可能なことを確認して懸垂で沢床に降りた。この捲きに1時間以上もかかったが、ほとんど進んでいないことに気付き一気に消耗する。ますます震えが止まらない。このまま進みつつテンバを探す事も考えるが、最もコンディションが悪い日に先の見えないゴルジュをこれ以上進むこともあるまいと考え、今捲いたところを少し戻ってテン場を探すことにする。先ほど懸垂した斜面の少し左のルンゼを登り返し、前述のボロいリッジの頭に出てから登ってきた斜面を降りると、整地すればなんとか泊まれそうな場所を見つけた。いよいよ本降りとなった雨の中頑張って整地したりタープを張ったりする。そうこうしているうちに沢はどんどん増水していった。ついさっきまで薪を探し回った大岩のあたりは完全に飲み込まれている。足元のF9を流れ落ちた水がゴルジュ内のちょっとした岩の出っ張りにぶちあたり、逆噴射した水飛沫がものすごい高さまで吹き上がっているのが見えた。水は茶色く濁り、水位はだいたい2-3メートルほど上がっているようだ。最近は雨が降りそうな時はわざわざ山に行かないことが多いのでこういう惨めったらしい目に遭うことはほとんどなく、かなり堪える。濡れものを何とか着干しできないかと粘るが気温低く湿度高いため全く乾かず、寒いだけなので諦めて着替えた。夕方になると雨が上がったため焚き火でもしようかと試みるが、元々普段泊まらないような湿気た森の中で良い薪が少ないうえ、雨もしっかり降ってしまったためうまく燃えなかった。7時ごろからもうひと降りあったりして、本当に明日晴れるのか不安になる。2/206時に起きる。くそ寒い。目の前には濡れた服が吊るされている。いまからこれに袖を通すのかと思うと心底うんざりする。着替えを先延ばしにしたくてゆっくり支度をしていると太陽が出て来た。途端に活力が湧いてくる。気合を入れて身支度をし、出発。昨日登り返したのと同じ場所を懸垂で下る。釜滝はへつって越えられないか試してみるがやはりつながっていないため左岸を巻きにかかる。途中に綺麗な青いキノコを見つけた。F11,12を捲いて懸垂せずに沢に戻り、ゴーロ帯を行くとやがてF13 20m斜滝が出てくる。左岸の草つきルンゼからお助けだして登るが長さが足らずごたごたする。その後沢は520で左に直角に曲がり、580二股の直前にF14 5mひょんぐり釜滝。左岸直登も考えたが左岸ルンゼから捲いた。懸垂して沢に降りると580二股。左股が本流だが、目の前のF15 3mはいいとして、奥に15mほどの登れそうにない滝(F16)があるため左岸の尾根に取り付き捲きにかかる。途中何度か降りようとするが、ゴルジュが途切れずなかなか下れない。同沢下降の予定なため、登り返しの目処が立たないと安易に懸垂が出来ず難儀する。3時間半ほど苦労して進むとようやく登り返せそうな岩盤の斜面を見つけた。650二股であった。懸垂で下り、捲いたゴルジュ中を見るために中を下っていくと、捲き始めの直瀑F16の上に10mほどの釜滝F17があるほかは特段何もなく、二つの滝ももっと短く捲けそうであった。上から見ていると厳しそうな釜滝がいくつかあるように見えたのだが、何てことはなかった。情報がない沢はやはりどうしても効率が悪くなる。懸垂した650二股に戻り、小滝を二つほど越えると690三俣に到着する。右股は20mほどの威圧的な直瀑で、本流は少し先に滝が見え隠れしている。開放的な地形で気持ちが良いのでここに泊まることにする。待ち望んだ焚き火で服を乾かす。元々の計画では何と町からここまで1日で来る計画だった。これぞ机上の空論。2/216時に起きる。放射冷却で冷え込み、結露がすごい。またしても震えながら支度する。下山に2日は見ておきたいので今日は残りの日程的に行けるところまで行って引き返すことになる。シュラフや余分な食糧はテンバに置いていった。テンバ出てすぐの二股手前のF18釜滝5メートルは右岸ルンゼから草つきを1ピッチロープ出した。続けて容易なF19 5mを右岸から容易に越えると直後に二股があり、両股が滝で出合っている。本流の左股は50mほどの斜瀑(F20)となっている。ツルツルだが寝ているのでこれも右岸寄りに直登すべく取りついていく。中ほどからトップで登っていた羽月さんが苦労し出したため、自分は途中で待機してロープ垂らしてもらった。冷える。確保してもらうとたいしたことないのだが、この手のフリクション系は高度感あると本当に怖い。苦手だ。この滝の後はしばらくゴーロとなるが、860二股の手前から威圧的に両岸が狭まり門のようになっている。F21 3mは登れないので右岸大岩の隙間から這い上がると、門の入り口に15mのF22がある。滝の下からその先の様子を伺うが、次の滝は見えず、F22は右岸直登できそうだったのでとりあえず登る。下部がヌメるがそれほど難しくはない。登ってみるとゴルジュの奥に3段30メートルF23が見えた。これは手が出ないので立ち木を支点に懸垂して戻り、左岸から高捲きを開始する。高捲きといっても要は立った斜面での藪漕ぎである。石楠花系の植物が高密度で生えており、斜度も相まって藪漕ぎとしてもかなりしんどい部類に入る。下から見た側壁はかなり高く、また急斜面と濃密な藪が合わさりルートの自由度が低い。じわじわトラバースしながらも100メートル以上も登ることとなった。そろそろ藪を漕いで2時間という頃、標高1000メートル付近で先を見渡せる場所に出る。そこからはtribute creek奥院の様子が目に飛び込んできた。支流も含め、足元から800メートル上の稜線まで水流のあるところ全て滝という光景である。中でも標高1100メートルまでが非常に困難そうに見えた。地形図によるとこのまま左岸を捲き続けても上流に106mの滝で出会う支流にぶち当たることになりかなり難儀しそうだ。引き返し時間も考えると、ここらで戻るのが妥当なところだろう。この先に進むにはあと2日か3日欲しいと思った。今回はこの光景を見られただけでも結構満足した。ひとしきり記念撮影を終えた後、登ってきた藪斜面を下った。河原を歩き、F19 40m斜滝は2段目は右岸捲き、1段目は懸垂で下降。F18は右岸を少しまいてから飛び込んだ。日がさしており気分爽快。16時ごろテンバに着いたので色々干す。今日は早めに寝た。2/226時起き。今日も今日とて寒い。この日はできるだけ沢を下りてwanganui川本流の渡渉点くらいまでは行きたい。テンバ出てしばらくはゴーロだが、650二股を過ぎると大まきしたゴルジュとなる。ほとんど中を行けることは確認済みなので降って行き、560二股上のF15-17 3m+10m+10m連瀑に着く。ここは左岸からブッシュ帯まで登って560二股の中間尾根を下った。その下のひょんぐり釜滝F14は登りでも左岸を巻いたが、下りではもう少し大きめに巻いて下ることに。左岸のルンゼをお助け出して登り、ブッシュ帯をトラバースして40m懸垂した。その後ゴルジュ状のゴーロを挟み、20m斜爆は登ったのと同じラインを懸垂下降。なんと懸垂の着地地点には持ってきたつもりだったが見当たらなかったキャメロット2番が落ちていた。やっぱ持ってきていたんだ、よかった。400二股上のゴルジュにあるF11,12はF12は右岸をクライムダウン、F11は右岸の岩にスリングをかけて懸垂した。F10は左岸をクライムダウンした。下降ではすでにタネが割れているのでほぼ中を行くことができた。雨をやり過ごしたテンバを懐かしみ、F9から2までは右岸を巻いて、3mF1は右岸クライムダウンするとガレの埋めた沢となった。川床から2メートルほどのところに増水跡ができていた。下りていると途中カモシカのなかまのシャモアらしき獣を見かけた。黙々と歩き、ついにwabganui本流まで帰ってきた。渡渉点まで遡りそのまま往路と同じようなルートでざぶざぶ進むとあっさり渡ることができた。浅瀬のつながり方の影響で帰りのほうが渡渉しやすそうだ。ついに安全圏まで戻ってくることができた!後は夏道を歩くのみ、と思いきや、道を外して急ながれ場登りをする羽目になったり、泥道で転んで突き指したりとストレスフルな道中だった。ついに車道まで到着し、靴づれを我慢しながら5キロほどのロードをこなすと、荷物を預けていた宿に無事戻ることができた。宿にはフリーの洗濯、乾燥機などがあり、洗い物や乾かし物を概ねその日中に済ました。預け荷物のビールで乾杯し、ふかふかベッドに潜り込んだ。========「「ニュージーランドでトラディショナルな一般的沢登りをするのにちょうどいい(=凡人が挑んでも捲きに終始するだけになるほど激しくなく、無味乾燥な河原でもなく、適度な難しさの滝やゴルジュが出てきて捲いたり登ったりできて、沢中2泊くらいを要する規模の谷をいくつか繋ぐことができる)場所を探してみよう」」というモチベーションで企画した今回の遠征だったが、この点についてはかなりの手応えを感じることができた。谷は中を行けたり行けなかったりして、ときには泊まるのにちょうど良い河原も出てくる。自分がこれまでやってきた沢登りをそのまま実践することができた。これは明らかに渓谷登攀やキャニオニングではなく沢登りと呼ぶべきものだ。そしてそれでいてやはり核心部は自分たちの実力を上回っていてまだまだ底が見えない。そういう意味で今回選んだ山域はまさに期待以上の場所だった。2ヶ月間目を皿のようにして地形図を眺めた甲斐があった。そして自分にとって得るものが大きかったのは、初めて地図しか情報のない谷に行き、まっさらな状態で沢登りを楽しめたことだ。もし仮に今回の引き返し地点まででグレードをつけるなら4級程度だと思うが、ゴルジュの先が見通せない状況で進んでいくのは何倍も難しく感じた。今回、遡行では捲きすぎてしまったきらいもあるが、主な原因は沢の未知性と自分達の力量によるものであって、渓相それ自体は捲きを要求する性質のものではなかった。現に、何が出てくるか分かっている下降ではほとんど内部を通過することができた。別に普段から記録をおぼえこんで山に入っているわけではないが、やはり少しでも見ると「この滝を捲いてゴルジュの中に懸垂し、ロープ引き抜いても詰まない」ことをある程度分かった状態で臨むことになるので、判断がはるかに容易であることを実感した。この辺の力量はアルパイン的な場数がものをいうと思うので、精進していきたい。総括すると、今回の一番の収穫はニュージーランドのWestCopastが沢登りの有望なフロンティアであることが確認できたことだと思う。自分自身の展望としては今回未遡行に終わったTributeCreek上流部にまたトライしてみたいし、それ以上に興味ある課題として下降予定だったHotSpringCreekの下部ゴルジュの中を踏査してみたい。興味あったらぜひ。

|

| 2024-3-4 2:02 |

十勝~襟裳岬

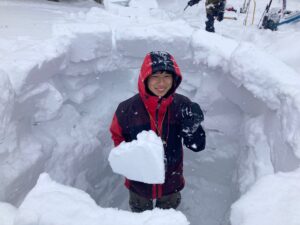

十勝~襟裳岬(積雪期ピークハント/縦走/日高山脈)日程:2024-02-21〜2024-02-26メンバー: shibabemaru Mt-sunny kaneko23 tamaki_2023コースタイム:写真:襟裳岬。風強過ぎて携帯飛ばされそうだった。・1221の登り。もう雪ない1009。はるちゃんからレモン。すごく美味しかった。イグルー掘ってる。固くて苦戦。C3。オキシマップ。スノーシューにさようなら。今までありがとう。十勝西尾根から楽古の方。1009の先。C2。渡邊は木登りが得意。C3から朝焼け。Ω1から東の方の景色ゴールは岬のトイレの中。風と寒さを避けるにはここしかなかったのだ。感想:私は青木さんチルドレンなので、テントを持ち、いつも端を選び、イグルーには最後に入って雪まみれになりながら出口を閉める、青木さんみたいなLになりたかった。辛いときに柴部大丈夫?って夢に出てきてくれるのは未だに青木さんである。重荷は持てないけど端っこで寝るのとイグルー閉めるのはやってた。少しは近づけたかしら。それにしても3年前に歩いたはずのルート、全く覚えていなくていかに自分が何も考えずについていくだけのMだったか思い知らされた。

|

| 2024-3-3 20:32 |

松本深志高校イグルー講習@暴風雪

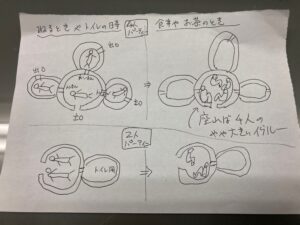

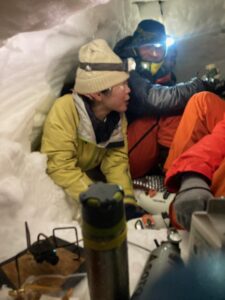

今年も高校山岳部のイグルー講習今週は例年この時期行う松本深志高校山岳部員のイグルー練習でした。白馬遠見尾根のスキー場トップ地蔵の頭です。 晴れてはいたのだけど、風が強く、猛烈な地吹雪の中での講習になりました。これまで数多くイグルー講習をしてきましたが、不思議と悪天になったことはなかったです。講習の段取りははじめ40分イグルスキーがデモで一個作る間、皆に観てもらうので、その間がちょっと寒いのですが、各々作り始めれば体が温まり、雪の中でもできます。 南岸前線で降雪はあったが晴れ、でも強風今回は各々が作り始め、ブロック一段目を掘り出して周りに積んだ頃合いで、スキー場のパトロールさんが来て、強風のためゴンドラの運転を停止したいので下山をと促され、中止して下ることに決めました。完成させてもらいたかったけど残念です。泊まりなら良いけど日帰り予定だったので。ゴンドラが止まるとスキーではないのでゲレンデを歩くのも良くないとのこと。 悪天急変冬山体験とはいえ地吹雪が猛烈で、冬山初体験の高校生たちにはイグルー作っているときからかなりキツい状況だったと思います。足先が冷たくなったと、はじめにイグルスキーが作ったイグルー内に避難する生徒もありました。 地蔵の頭からスキーゲレンデまで戻るほんの数百mの雪面も、来たときのトレースは完全にわからず、吹き溜まりの雪がまた腿までのラッセルになり、しかも地吹雪&ホワイトアウト。風上側の顔は白くエビ尻尾がつき、耳を覆わなければ冷たく痛い。素手で作業すれば即座に指が動かなくなる。こういう体験はやってみなくてはわからない。 直前に雪崩講義で「雪崩は傾斜地で積雪があればどこでも起きる」と聞いていたから、それも怖かったのではないか。その斜面が本当に雪崩れるかどうかの正解など、経験者だってわからない。この状況では、危ないかもと思っても、帰り道なら通るしか無いし、ホワイトアウトではそうそう距離を取ること自体がもっと不安だ。

作っていると案外寒くないのだ。 イグルーができれば疲労凍死を免れるこういう状況のときこそ、イグルー技術が物を言う。今回は短距離の上経験者がいるから必要はないが、白い闇の中で数時間進まなければ帰れない状況のとき、いたずらに彷徨えば限りある体力を消耗し、集中力減退、体温喪失してなし崩しに疲労凍死してしまう。暴風の中のツエルトでは体温低下は免れない、その点、イグルーさえ作れれば、靴を脱いで乾いたものに履き替え、無風快晴になるまで待てば良い。山のピンチのほとんどは待てば解決する。  35年前の酒井くんに花を手向ける。サバイバーの赤羽さんがその日のことを話す。 1989年遠見尾根雪崩遭難追悼イグルー作りの前に、まだ風が弱いとき、ここ地蔵の頭の沢を挟んだ急斜面で1989年の3月におきた研修中の雪崩遭難事故の追悼を行い花を添えた。その時死なずに済んだ赤羽さんを招き、昨年までずっと引率でここに来ていた西牧さんも来た。 僕らが下山を決めた強風の時間帯に、少し北の風吹山で10人巻き込まれる雪崩があり(全員無事)、大山でも。この強い風、関係があるかもしれない。 北海道大学山岳部・山の会 - 【読書備忘】天災か人災か?松本雪崩裁判の真実 泉康子 米山 悟(1984年入部) 北海道大学山岳部・山の会 Academic Alpine Club of Hokkaido AACH, Sapporo Japan 札幌 aach.ees.hokudai.ac.jp 作りながらイグルートークいつもは技術的な話しをしながらイグルーデモ製作を見せるのだけれど、今回は若手相手だし、イグルー話を大盛りで手を止めずに語りました。 なぜイグルスキーはイグルーを作るのか? なぜイグルーはテントに比べ安全なのか? なぜイグルーで山に行くと楽しいのか? なぜイグルーは北大山岳部で生まれたのか? これらをトークしながらノコギリ入れ、ブロック積みをしたので息が切れました。でもみな熱心に聞いてくれていて嬉しかったです。  ピンチのラッセルホワイトアウトを超えて笑顔。 |

| 2024-2-29 1:46 |

幌尻~十勝幌尻 2023年度春メイン2年班

幌尻~十勝幌尻 2023年度春メイン2年班(積雪期ピークハント/縦走/日高山脈)日程:2024-02-22〜2024-02-26メンバー: Nakagawa2019 koichiro_m onodera22 Sugiyama_2022コースタイム:コース状況/その他周辺情報:カチカチ山写真:翌朝いざ幌尻へエサオマンピーク山スキー部っぽいのを発見しコールを飛ばす両側にカールを抱えたエサオマンエサオマンから南望最後はカチポロ朝焼け燃ゆる幌尻エサオマンから北望。トッタベツが尖っている幌尻ピークこーしてトッタや幌尻振り返る中間岩の捲き。カチカチエサオマン頂稜おれたち天才〜七つ沼カールと頂稜あはれごっつぁんでした!トッタベツピーク林道にクマの足跡!こう!林道はデブリがたくさん長い感想:13回目のメイン、今季2度目の日高横断。ふるい勃たせてもう一回戦

|

| 2024-2-26 8:17 |

シーハイル・モグラ地下街@栂池

山スキー団シーハイルはこの時期毎週滑っている広大な栂池は、シラビソやコメツガ茂る樹林の中に良い無人境があり、よいイグルー場所があります。今週末は山スキー愛好団シーハイルの面々がイグルー村を建設しました。 積雪十分、上部に温暖期の氷層あり、その下部狙う深さは2〜3m、雪質は上から、新雪20cm、先週の雨の氷+ザラメ層20cmほど、その下はしまってやや重いブロック向きの層がありました。一番浅い層は「使えれば使う」くらいの気持ちで軽くイナすつもりだったけれど案外一段目としては使えてしまいました。 そのザラメ層の下の締り雪層を本命に、積み上げ二段目からいきなり長いブロックを取って行きました。雪面下の構成は、ダメ層、良い層、良い層の三段です。その三段だけでほぼ屋根が塞がってしまい、側面から三角柱取りをする必要もなく、40分でできてしまいました。結局、屋根ができちゃった後も壁三方向を拡げ、床下ももう一層ブロックを切り出して室内を広げる必要がありました。こういうときは大きく作り始めてもよいのですが、やはりなれるまでは小さく作り始めるというのは基本です。時間も短時間で済むし。  出来上がったモグラ村。トンネルで繋がっています。 イグルスキーの40分デモ製作のあと、人数が11人なので、中央部に集会所を作ってその周りに放射状に地下トンネルでたくさんつなげて行き来しようという感じで一人一軒ずつ作りました。イグルスキーがその横にもう一個大きめの集会所(十字路)イグルーを作って2つのイグルーの周りに9個の計画で、宅地造成スタート。 みな雪なれしているし、ノコスコの扱いもすぐ飲み込んでうまい。特にアドヴァイス不要なので、イグルスキーは二軒目を作ることが出来ました。  左の穴から這い出てきたよ。穴を拡げすぎると崩落するかもと心配もあるけど、強度は雪質にもよるので経験で判断。だいたい大丈夫。 出来上がってみると、中央の十字路イグルー2つでは11人は入りきれず、一つせいぜい3〜4人まで。3箇所くらいで夜の集会になったようです。でもトンネルでつながっているので一番遠いところからも酒やツマミやチョコが回って来たりしました。基本全て個室なので、行き止まり部屋の人などは、ベッドに戻ってスヤスヤも自由です。イグルー間のトンネルは、プライバシーと便宜性と崩落未遂のバランスで大きさを決めます。まあ何度もやるとわかります。  十字路イグルーに5人。右端の人は隣から上半身のみ出ています。ちょっと窮屈で反省。 初日の午後は無風快晴で白馬連山がタンネの垣間に見える朗らかな日だったので、外に掘りごたつトレンチを作って、山スキーの論題で飲酒会もしました。もう、4月の雰囲気です。 今回は以前にもイグルー講習をしたメンバーもいて、手応えを確かにしてくれたかな。初めての人も、モグラ帝国に感激してもらいました。 山スキー愛好家は、人一倍雪に親しんできたけれど、こんな別の雪の世界があると驚き喜んでもらい、イグルスキーは満足です。雪はパウダーだけじゃないし、ラッセル苦の重いやつだけじゃない。雪崩のデブリだけでもない。積んで潜ってごろごろ快適に過ごす雪もありますよ。雪は自由。  森の中のイグルー郷。一晩経ったら、強度増して屋根に乗っても崩れない。 山行記録: イグルー作成訓練@栂池自然園 2024年02月25日(日帰り) 白馬・鹿島槍・五竜, 講習/トレーニング / tartletの山行記録 www.yamareco.com |

| 2024-2-25 8:55 |

道北/イソサム川から毛鐘尻山(東面滑降)

道北/イソサム川から毛鐘尻山(東面滑降)(山滑走/道北・利尻)日程:2024-02-23〜2024-02-24メンバー: saito1987 zeniya1990 Yanke1987 toda1977写真:ダムサイト左岸の尾根から入山直接頂上に上がる尾根に取りつくパウダー斜面を滑降手前の尾根に上がる日差しでやや重くなったがしっとり系のパウダー道北サイコー!一気に沢底までシアッシリと函岳鬱々としたトーウツ岳パンケオロピリカナイ川へ降りるピヤシリ方面滑降後のシュプール頂上から滑降札滑岳流氷だ〜帰りはあの斜面を滑ろう毛鐘尻山頂上流氷に向かって滑ろう毛鐘尻山近づくFull Moon & Fire !樹林帯を天場まで戻る流氷が岸に近づいた感想:オホーツク海へそそぐ雄武川支流のイソサム川沿いに車止めゲートを通り越してあれよあれよという間に雄武ダムまで行けてしまった。ダムサイトへ通じる左岸の道から尾根に取りつき、行動時間30分弱で天場。午後の時間を焚火と飲酒で過ごす。うっすらと降雪あり。陽が沈めば樹間から満月が昇り、天場を煌々と照らした。冷え込んだ朝、天場西の広い沢型からオープン斜面を繋ぎ、毛鐘尻手前の尾根筋へ上がる。背後の海には接岸まじかの流氷群が見渡せた。まずは樹林帯の滑走で隣の沢筋パンケオロピリカイ川へ。スノーブリッジの渡渉を経て毛鐘尻山頂上へ至る尾根に取りつく。ラッセルは踝。先週の熱波で焼かれたカタい雪面の上にしっとり系のパウダーが被っていて仕上がり具合は上々だ。毛鐘尻山東面の真っ白い斜面が目に入り、自然に顔がニヤける。毛鐘尻山頂上からは、南に札滑岳とウエンシリ、北にシアッシリと函岳、遠く道北ポロヌプリ、そばにピヤシリ、と、これまでに登った道北オホーツク側の山群を同定。頂上からは東面をパンケオロピリカイ川の源頭まで一気に滑降。こんな良い斜面が隠されていたとは。沢底から手前の尾根へ登り返すと、海風に流されて、流氷がだいぶ海岸線に近づいていた。エピローグは流氷の海に向かってオープン斜面を滑る。

|

| 2024-2-22 23:25 |

防寒テムレスも重ね着推奨

イグルー作りに最適な防寒テムレス。以前、オーバー手袋と毛の手袋の重ね着だけだったときは出来上がるまでにオーバー手袋はびしょびしょになっていましたが、テムレスのお陰でイグルー作りは快適になりました。これまでも推奨してきましたが、そろそろ10年近く使って長所と短所がわかってきました。 防寒テムレスは中が濡れると乾かすのが難手袋の中に雪くずが入ったりして、中のボアが濡れることもあります。雪は溶ける前に出すよう努めるのですがそれでも濡れる。そうすると、中を乾かすのに苦労します。よる乾かすため完全にひっくり返して懐にいれるのも大変です。指の部分がなかなかひっくり返らない。日帰りや一泊くらいなら濡れても我慢しますが、長期山行の場合、朝までに乾かしていないと翌朝凍傷になることもあります。 それに中のボア素材はストック握りしめのラッセルなんかに使って一冬フルで使うとぺっちゃんこになって、全然暖かくなくなります。寿命が短いです。  左から薄いオーバー手袋、厚いウール(ハンガロン)、薄いウール、ポチロン 厳冬期長期山行の手袋は一晩で乾かせる重ね着式山岳部員の定番は、薄いオーバー手袋+ウールの手袋でした。インナーの手袋は、気温に応じて薄いの、厚いのを使い分け、早朝氷点下13度以下や猛吹雪の体力消耗時など最大ピンチの指先が凍りそうなときにはハンガロン(厚いウール)を出しました。 薄いオーバー手袋は濡れたり凍ったりしても寝るときは放置でOK。乾かす必要もなかった。びしょ濡れでもマットの下敷きで氷漬けにしていました。どうせ朝イチで寒ければ凍って乾くし、暖かければそのまま乾くから。 濡れたインナー手袋は脇の下や懐に押し込んで眠れば、体温で朝までには乾きました。実によく出来ていました。  防寒テムレスの中ボアを切り取ったものと重ね着する薄いウール、ポチロン テムレスでも重ね着が良い同じようにテムレスも、内外一体型の「防寒テムレス」ではなく、「普通のテムレス」+毛の手袋(インナー)が良いと思います。ただし、普通のテムレスをわざわざ買わなくてもよく、いま持っている防寒テムレスのボアがクタクタになってきたらハサミで切り離して、中に履く手袋を別に用意すればよいです。 もちろん、初めて買うなら防寒テムレスでなく、大きめの普通のテムレスを買えばよいです。寒冷地のホムセン以外でも手に入りやすいし、低価格です。 おすすめのインナー・「ポチロン」中厚のウールなら何でも良いのですが、ウールでなくても私のおすすめは「ポチロン」という化繊で中がボアの手袋です。ポチポチがついていて、これだけでストックを握ってもフリクションがあり、何よりすごく丈夫で、普通のウールの手袋なら擦れて穴があき補修が頻繁なのに、ポチロンはすごく長持ちします。穴が空いた事がありません。もちろん化繊なのでマイナス13度以下くらいだときついのでウールも用意しておいてください。 裏起毛の秋、冬(低山)、春用手袋、ポチロン178円 - tanigawaさんの日記 2012年12月09日: 冬山でも低山や、林間のラッセルのアプローチなどでは、稜線行動用のダブルのオーバー手袋は暑くて、取り回しが悪くてやりきれない。アンダーだけで使うと濡らしたら後が怖い。かといって、綿の作業手袋は、濡れるとすぐ冷たくなる。純毛薄手の編み手袋は耐 www.yamareco.com テムレスのさまざまな用途イグルー内で炊事の雪取りでも、壁からノコでかけらを切り出して鍋に入れたり、隙間ふさぎのかけらをつまんだりするのに、冷たい雪に触らずにすみ重宝です。 他にも茹でたスパを取り分けるのに、直接茹で汁に手を突っ込んで麺を掴んで分けられます。箸でやるより早い。 更にはフンをしたあとペーパーレス水洗いで尻を拭くのにも結構便利。食用とは左右で区別してください。 結局雪山の手袋は薄テム、オーバー手、毛厚、毛薄、ポチの5種ですオーバー手しかなかった以前は、ストック握りしめてラッセルする摩耗で、オーバー手によく穴が空いてしまい、ツギハギだらけでした。かなり高価だったので直してつかいました。しかし、最近は極低温猛吹雪のときだけオーバー手+ウール、あとのほとんどはテムレス+ポチロンで済むので、オーバー手が長持ちするようになり嬉しいです。それに最近、こういう重ね着できる薄いオーバー手袋、あまり売らなくなってしまいました。長期山行をする人が減ったせいかもしれません。 いつでもテム・ポチ→オーバー・ウールにチェンジできるよう、雨蓋に入れてあります。吹雪の中で取り替えることになるので、ゴムバンドをつけておきます。

|

| 2024-2-20 17:32 |

長い三角柱を切り出すとき折れてしまう?

太くないと折れる今週の講習では皆ブロックを丁寧に切り出すことが出来ていましたが、雪質が悪かったりするのか屋根づくりの決め手となる三角柱の長細いブロックがなかなか取り出せず、切り出すときに折れてしまうという声が多かったです。でもイグルスキーがそこにいってやってみせるとできる。なので、雪質のせいではなかった。原因の一つに、三角柱が細すぎて、長さと太さのバランスが悪いので折れる、というのを仮説にしました。  講習会のようすです。すごく熱心!やりがいあります。 ここでおさらい、三角柱切り出し法とは雪面下三段くらいブロックを掘り出すと、1mくらいの深い壁に囲まれます。その壁から長細いブロックを切り出してラスト、屋根にして塞ぐのですが、平らな壁の裏側にはノコギリが入れられないため、四角柱ではなく三角柱で壁から横長の柱を切り出すのです。ノコギリの切れ目を出会わせるために。  壁から三角柱のあと、どやって続けるか? みなさんこんにちは!イグルスキー米山です。

今回は、屋根を塞ぐために長細いブロックを内部から切り出す三角柱切り出し法の、その後に付いて技術を図説します。しっかりイメージしといてね。

三角柱切り出し法のあとどうするか

ブロック切り出しは、切... igloosky.com 2022.03.26 一辺30センチの正三角形の柱を!30センチのノコ刃の長さがブロックの大きさを規定するのですから、三角柱を切り出すときの二本の横線の幅はズバリ30センチです。大胆にいきましょう。幅1mくらい狙ったら、太さは一辺30センチくらいないと折れます。太くても、三角柱は傾斜面を滑り降りてくれるから取り出しやすい。ぜひ大きいやつを滑り落としてくださいね。  三角柱バンバン出てますね それでもなぜか折れやすいとき前段階の竪穴を掘ってブロックを切り出しているとき、周りの壁に無造作にノコギリを食い込ませたりしていると、後で壁から三角柱などを切り出すときに思わぬ切れ目があって逆襲を受けます。ノコとスコップを持ち替えるときは絶対ブロックを切り出す予定のない、すでに積んだブロックの隙間などに刺すようにしよう。スコップは壁に立てかければよし。 イグルーづくり、結構細かい気遣いありますよ。  三角柱切り出しシーンの撮影しています。上のラインを60度の角度で切り込んでいます。

|

| 2024-2-18 21:20 |

岳都松本イグルー講習・乗鞍2024.1st

参加メンバーはやる気マンマン松本市の岳都フォーラムの講習でイグルー募集したら、数日で30人枠×2回分が満席。やる気マンマンの人々が福島から神戸から江戸相模武蔵から名古屋岐阜から大阪からそして長野松本から詰めかけてくださりました。深雪は少雪だけどこの高さまでくれば170センチで十分。 しかもかなりの人がすでに自習でイグルートライ済み。動画もイグルスキーブログも熟読済みで、きょうは絶対アンダーワンナワー(1時間以内完成)を!というやる気の高さをヒシヒシ感じてうれしかったです。 イグルー作り楽しい! 明らかに完成一歩手前のスキル持ちの人が多かったです。話をよく聞いてくれる人ばかりでトレンチ切り出し方はほぼ出来ていて、でかいブロック切り出しが出来ていました。 講習は日帰りスケジュールだったけど、30人中7,8人が自主宿泊で、今夜は自作イグルーに泊まりました。  イグルスキーデモのアンダー40minit きょう講師として学んだ現場の気付き○三角柱切り出しは、壁の下なので一回見せただけではなかなか再現できない→細長いブロックなので太くないと真ん中で割れる、もっと思い切ってデカく太く切り出すべし とても楽しんでもらえて、イグルスキーも褒められてとても楽しかったです。  30人のイグルービレッジ ※昨年大雪で電車と国道が止まって、イグルスキーが名古屋から松本に来られなくて中止になったときの参加予定者が沢山いて、ありがたかった。諦めずまたきてくれてありがとう。 ※13年前にデナリ山群で遭難死した北大山岳部の後輩の兄貴が来てくれていた。会えて、彼の話ができてうれしかった。 |

| 2024-2-14 8:48 |

オロフレ~ホロホロ~徳舜

オロフレ~ホロホロ~徳舜(積雪期ピークハント/縦走/道南)日程:2024-02-10〜2024-02-11メンバー: shibabemaru Mt-sunny kaneko23 tamaki_2023コースタイム:写真:ここから登る。道路。靴擦れしたオロフレ手前。写真じゃわからないが結構急で苦戦オロオロから見下ろす。写真じゃわからないがなかなか急だった。徳舜から。みんな早くおいで。オロフレ。全部見える。テンバより林道に合流。渡邊のフルーチェ。とても美味しかった。今日の渡邊のネーベンホロホロ、視界なし。朝焼け色テンバ。実に快適感想:2年班なら1日で行けるでしょう。

|

| 2024-2-13 1:13 |

十勝連峰/美瑛丸山

十勝連峰/美瑛丸山(積雪期ピークハント/縦走/十勝連峰)日程:2024-02-12(日帰り)メンバー: Yanke1987 babaaコースタイム:写真:滑降2滑降3ピークにて滑降1林道のラッセルは足首から脛上部のラッセル、時折現れる作業道を行く感想:東京からババァ氏がやってきて旭岳温泉に投宿しているという。せっかくなので未踏峰の美瑛丸山を目指すことにした。林道は両泉橋までトレースあり、オプタテ中央稜を登っていたパーティとすれ違う。その後のラッセルは足首から脛位、林道終点に着いたのは11時過ぎで、ここまで結構時間かかった。その後もラッセルが続く、登るにつれ脛・膝、場所によっては腿まで。ピークに立ちたい一心で交代しながら黙々とラッセルを続けるのはAACHの神髄。時間が押していたので早々に下山、短いながらもパウダーを堪能。車に戻り、次回山行の約束をして解散。

|

| 2024-2-12 21:09 |

乗鞍高原イグルー・滋賀労山チーム

森の中は見渡す限りイグルー作りの群れ。一個できているのはイグルスキーのデモ 積雪170 cm、標高2000mイグルーです昨年夏から早々にオファーを頂いていた滋賀労山の15人に講習しました。暖冬少雪でシーズン縮小かと心配ですが、ようやく満足の積雪になりました。イグルーは50センチで作れるけど、講習会となるとビギナーだからたっぷりあったほうがいいのです。スキー場終点から10分以内のシラビソ林の向こうで実施しました。  自力で何度もイグルー作ってきた信森さん、今回は得たものありとのことでした 今回のリーダー、信森さんは、以前このブログでも紹介したイグルー好きです。琵琶湖沿岸山脈で何度か自作していましたが、今回は強い意欲で講習会を企画してくれました。自力で研究に励んだ人なので今回は大いに飛躍したとのことでした。うれしいです。  越前、銀杏峰・部子山からイグルーたより こんにちは、イグルスキー米山です。

またまたイグルーたよりが届きました。滋賀県の山岳会・彷徨倶楽部のNさんとTさんが、先日1/29-31まで2泊、初イグルー泊に成功しました。イグルスキーを参考にしてくれたそうです。嬉しいです。今年の日本海... igloosky.com 2022.02.06 接近イグルー村は歩行に注意 イグルー村!壮観ですわい。地下にはモグラ穴の迷路あり 4〜5人単位で、トンネルで繋げ、晩飯など一緒にしたらどうかと思い、割と至近距離にイグルーを建造したので、なんだかアルベロベッロの円錐屋根村みたいな雰囲気になってきました。翌日は雪を載せ、更にメルヘンな景観に。 しかし、イグルーが近くて参加者が多いと、壁際の踏み抜き事故も多発し、イグルスキーの初めのイグルーもなにかのはずみで瓦解。日暮れ前に急いでもう一つ作り直す羽目になりました。

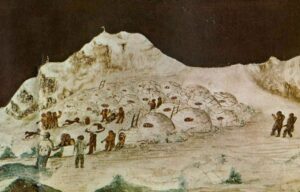

間違いだらけの昔のイグルー想像図。北極圏住民の集落を想像で描いたものらしい。仮に使う仮の小屋なので、こんなに定住地風には作らないらしい。今回の写真が似ているので並べてみました 製作アドバイスで多かったのは●ブロックが小さすぎる。40センチ以下は全部捨ててください。 などです。それぞれ、過去の記事で詳しく書いていますが、また次回から改めて書こうと思います。イグルー作りの要点は、「いかに大きくて長いブロックを切り出すか」これだけなのです。 アドバイスが至らなくて悔やまれたのは●いつもデモで作って、屋根まで完成したら各自製作に入ってもらうので、中の広げ方などまで見せられない。屋根が落ちるのが怖くて、加減が分からず広げが不十分だと、狭い空間で寝ざるを得ない。座って寝た人もいて、申し訳無かった。 などです。  ご夫婦で一緒に作った仲良しイグルーです。喜んでくれました。 今回は聴覚障害のある3人と手話通訳さんが来てくれて、とても熱心にやってくれました。聞こえる人でも伝えるのが難しいこともあるハの字などもよく理解してくれてとてもうれしかったです。完成したときの嬉しい顔がとても良かったです。 ああ、松本に移住したいなあ、という人もいました。来ちゃってくださいよ。 イグルーで気ままに、常識に縛られない山行計画を作りたいという人もいました。それこそイグルーの持つ可能性の核になる部分だとイグルスキーも思います。

|

| 2024-2-7 8:36 |

武利武華

武利武華(積雪期ピークハント/縦走/大雪山)日程:2024-02-03〜2024-02-04メンバー: shibabemaru Mt-sunny kaneko23 tamaki_2023コースタイム:写真:JP武利方面イグルー。急。一年目ラッセルありがとうライオン岩の方晴れ。林道。JPから武利方面。武利。玉木登頂の瞬間。あとは帰るだけ向こうの尖ってるのが武華感想:武利、無理じゃなかった。

|

| 2024-2-6 8:26 |

中ノ岳~神威岳

中ノ岳~神威岳(積雪期ピークハント/縦走/日高山脈)日程:2024-02-03〜2024-02-05メンバー: Nakagawa2019 koichiro_m onodera22 Sugiyama_2022コースタイム:写真:ニシュオマナイと神威C1中ノ岳と小八剣その先も細い区間が続く神威へ大変よくがんばりました小八剣へ感想:タフな準山だった。メンバーは根性あり頼もしい。メイン並の満足度

|

| 2024-2-2 1:14 |

浜益御殿

浜益御殿(積雪期ピークハント/縦走/増毛・樺戸)日程:2024-01-27〜2024-01-28メンバー: shibabemaru Mt-sunny kaneko23 tamaki_2023コースタイム:写真:533くらい750くらい6時半近いのに暗いトイレ用イグルー時間待ち。渡邊のネーベンは何故かフランスパン。テンバ。確かに樹林限界超えてなかったかも。時間待ち玉木のイグルー晴れた。感想:The Dayだと思ったんだけどな

|

| 2024-1-31 11:39 |

八剣山

八剣山(アルパインクライミング/札幌近郊)日程:2024-01-31(日帰り)メンバー: Nakagawa2019 onodera22 Sugiyama_2022写真:ギャグみたいに細い感想:<ルートと時間>果樹園(6:40)登攀開始(8:00)八剣山(14:20)果樹園(14:50)曇りのち雪。 取り付きまでのラッセルは膝くらい。稜線上の雪庇は0.5〜1m。リードは4p目以外全てL。1p目 Ⅲ+くらいの岩。灌木/イボイボ/#0.1でビレイ。20m。2p目 かなり細い雪稜。雪の状態が不安定で難しい。馬乗りになったりする。コルの木でビレイ。50m。3p目 引き続き細い雪稜。Gap手前で灌木/イボイボ*2でセルフとり腰がらみ。40m4p目 急なcd。先にM2人を腰がらみで降ろし、Lは降りた先のコルの木でセカンドビレイしてもらい降りた。10m。5p目 ちょっと細い雪稜。ピーク手前コル付近の岩でハーケン/ナッツ/#0.3でビレイ。60m。6p目 Ⅲ級くらいの岩。ピーク看板掘り起こしてセルフ取りスタンディングアックス。55m。あとはピークから東に降りる夏道で下山。春メイン2年班準山2.5回目雪稜、ナイフリッジ、ロープワーク

|

| 2024-1-31 6:06 |

月光の白馬連峰イグルー

朝起きたらみかん色の白馬連峰ですよ 写真家は場所が一番写真家や絵描きの友人らと栂池の奥の方でイグルー泊をしてきました。全部で5人。写真家は、朝夕のサムい時間もくつろいでいませんよ。イグルーから抜け出してゴソゴソやっています。イグルー出たら絶景ババ〜ンというロケーションを地形図見て決めました。  5人ぎりぎり自撮り棒撮影 イグルー天井より ちょっと狭かった! 連結イグルーは4,5人が理想イグルーは全員が練習したいので、人の数だけできます。自分で作ったイグルーには泊まってみたい。でもみんなで顔も合わせたい。ってことで、最近のスタイルは、真ん中に4〜5人集まれる大きめイグルーです。周りに個室イグルーを放射状に作って地下トンネルで出入りするというものです。それぞれのイグルーには出入り口をつけるも良しつけずにほかから出入りするも良し。こうすると、トイレもそれぞれの個室で気兼ねなくできるし夜中に出入りしたければ自分の専用出口を使えば良いのでとても良いです。もちろん真ん中でくっつき合って眠るのも温かい。イグルーは4〜5人を超える大きさは、かなりよいブロックでないと難しいです。 専用出口の使い分け個室イグルーの出入り口は、撮影などしたい人はツエルトを架けてしのいでいます。寒いですが。風でとれたりもします。そういうときはブロックで壁を作ってしまい、トイレは中で済ませます。個室では音はほとんど外に聞こえないし、香りもすぐに失せます。 写真家は夜中も明け方も宵闇時も出入りするので、個室だと気兼ねがありません。イグルスキーも写真家の端くれですが、スマフォカメラしか持っていないので、壁を作って出入りしません派でした。  山の料理に定評あるユカさんの牡蠣土手鍋。増村さん撮影 食事はみんなで真ん中イグルーに集まって鍋とか最近はパーティーで登ってもキャンプ指定地では個室テントで泊まっているらしいぞ、と驚いていましたが、イグルーはまさにそれできます。しかも、飯時だけは集まって鍋がやれます。なんだかイマっぽくないでしょうか。  朝日のぼる 増村さん撮影 今回はノー記録エリアの冬季山行を志向する、イグルスキーと嗜好の合うユカさんが、ぜひイグルー技を身に着けたい、とのことで熱心に 、嬉々として研鑽を積んでいました。頼もしいです。イグルーで、マイナー山域の長期山行行きましょう 通りかかって飛び入り参加したモカさんは、寝袋フリーで一夜過ごして「足先が冷たくて死ぬかと思った」とのこと。イグルスキーも足の指先が冷えて眠れませんでした。感覚も対策もそれぞれですが、指先にホッカイロをいれたゲキさんは安眠。イグルスキーも冷える夜は小さいPTボトルに70℃のお湯をいれて象足にいれます。この晩は外気温マイナス13℃、中はマイナス3℃くらいとおもいます。死ぬかと思ったことが一つ一つそうでもなかったことに変わっていくのが山登りの面白いところですね。 山行記録: イグルー講習会 栂池 2024年01月28日(2日間) 白馬・鹿島槍・五竜, 講習/トレーニング / yoneyamaの山行記録 www.yamareco.com |

| 2024-1-24 10:36 |

北大山岳部のイグルー稽古2024・平地下掘り式

北大山岳部のビバーク訓練 4年目は安定の切り出しです  完成の顔出し、嬉しい瞬間  入り口のデカすぎはあとから修復可  デカく作りすぎたかブロックの大きさは有限だ  完成の顔出し、出入りでお尻が引っかかって崩落もありだよ 北大山岳部は正月休みの長い山行と春休みの長い山行、その間の週末を使った週末山行で、冬はすごーく忙しい。この時期は一年目部員対象の基本練習+サバイバル練習があります。その機会にイグルー作りを身につけます。イグルスキーのイグルー技術は日進月歩して世界最先端なので、以前はやっていたけど最近はこっちの方がいいや、というのがいくつかあり、それを披露しに行きました。2年目以上の 学生は基本的にみなイグルーくらいすぐ作れるんですよ、すごいでしょう。 そして、作ったイグルーでテントフリー、寝袋フリー、ストーブフリーで一晩耐える練習をします。「そこにあるもので凌いで晴天を待つ!」カッコいいですよね。山登りの戻るべき原点です。  イグルスキーデモの40分作品。地面一段目に出入り口を一個開けて積み始める。二段目ですでに長いブロックで急傾斜つけ三段目では厚みのないブロックで塞ぐ。 最新イグルスキー式は、クズ雪出さずの掘り下げ式イグルー以前は、技術的に楽な雪洞が主流だった名残で、急斜面の際にイグルーを作り、最後に整地した時出る「くず雪」を掻き出すというのがありました。しかし最近のイグルスキーの見解では、 ★ブロック作りをトレンチ法で丁寧にやれば「くず雪」は出ない ★最後に内部を広げまくった時に出る「くず雪」も地面の下に敷き詰めてしまえばそのうち沈んでなくなる という点を伝えました。次に詳しく話します。 ★ブロック作りをトレンチ法で丁寧にやれば「くず雪」は出ないイグルー作りの決め手は「角と平面のきいた、丸くない大きなブロックを丁寧に切り出すこと」でした。こうでないブロックは崩落の元です。このためにノコの切れ目に気を配れるかどうかが分かれ目です。こうして石切り場か氷切り場みたいに角材が出れば、くず雪がでませんね。くず雪を外に掻き出すエネルギーで疲れずにすみます。そして前に触れた、「三角柱切り出し法」によって、部屋内側面の拡張も果たせます。これでかなり「くず雪」をなくせます。側面の三角柱とその下部のブロックは細長くとれるので、屋根材に適しています。 以下過去の記事ですが繰り返し重要なポイントです。  トレンチ切り出し法・残雪季に特に使う方法

硬めの雪の季節のトレンチ法

積雪が1mほどあるならば、イグルーの壁の中だけからブロックをとって、屋根まで作ってしまいます。下一層目は普通にサイコロブロックをとって周りの壁を作り更にその下の層からもとります。その際は、踏み固まった足元か... igloosky.com 2023.03.16  壁から三角柱のあと、どやって続けるか? みなさんこんにちは!イグルスキー米山です。

今回は、屋根を塞ぐために長細いブロックを内部から切り出す三角柱切り出し法の、その後に付いて技術を図説します。しっかりイメージしといてね。

三角柱切り出し法のあとどうするか

ブロック切り出しは、切... igloosky.com 2022.03.26  ブロック切りの基本・ハの字には2つある こんにちは、イグルスキー米山です。

イグルーで屋根が塞がるかどうかは、長くて角が揃った、平面がきれいなブロック切りの技術が重要です。

奥の方で三方向の切れ目を合わせる

奥の方で縦、横、底面の3つの切れ目がきちんと合えば、スコップでガジガジ... igloosky.com 2022.04.16 ★最後に内部を広げまくった時に出る「くず雪」も地面の下に敷き詰めてしまえばそのうち沈んでなくなる側面からのブロックを使ってイグルーの屋根ができてしまっても、まだ数人寝るのに十分な広さがないときは、側面の壁をスコップでバンバン削ります。見かけは一人用のイグルーでもこの作業で軽く3〜4人用に拡張できます。その結果出る大量の「くず雪」を、出入り口からスコップで出すのは大変です。こういうときは部屋の中央に盛り上げて、ズンズン踏んづけたりズンズン寝転がったりして、床下に沈ませてしまいます。結構これで広いスペースになるし、何時間かみんなで過ごしていると、どんどん下に沈んで行きます。疲れちゃうからこれでいいのだ。 平地下掘り式は、どこでも作れる私も以前は、急斜面のヘリは雪庇もできるし雪が多く作りやすいのに対し、平地下掘り式は雪のかき出しが厄介そうで避けていました。しかし、このように「くず雪」処理をこなすと、もはや雪原の真ん中でも作れて、イグルー作りの自由度が上がります。 要は確かな切り出し技術、これに尽きます。今回ほとんどのメンバーは切り出しを器用にこなしていて、特にアドバイスは不要でした。 今回の札幌行きでは、ビバーク訓練の学生とはおさらばしてOB4名はヘルベチアヒュッテに泊まって翌日は白井岳の北面を滑る日帰り山行してきました。以下にヤマレコ記録です。 山行記録: 山岳部イグルー、ヘルベチアヒュッテ、股下山と白井岳 2024年01月20日(2日間) 札幌近郊, 積雪期ピークハント/縦走 / yoneyamaの山行記録 www.yamareco.com

|

| 2024-1-24 1:31 |

札幌近郊/朝里岳

札幌近郊/朝里岳(山滑走/札幌近郊)日程:2024-01-20(日帰り)メンバー: saito1987写真:エリコ山雪中訓練場より朝里岳方面翌朝−18℃の冷え込み小屋から裏手の斜面を登り、股下山を目指す朝里岳から戻ってくると、先輩のイグルスキー講習真っ最中。実践を積み重ね、独自の理論を進化させている。一緒に山の中でギャーギャー作っていたころが懐かしい。一度下山してヘルベチヤに泊まる正月明けからだいぶ積もったようだ雪崩捜索訓練中「アバラ〜ンチ」の声が響く日本人なら「ナダレ〜」では?雪庇の合間から崖尾根へ乗る頂上から西寄りの快調斜面に吸い込まれてしまったが、軌道修正して無事朝里岳沢へ雪質は良いが地すべりの微地形が鬱陶しい冬型緩んで天気も良さげ。山岳部の雪中訓練についてはきたものの、体がムズムズし始め、ひとり朝里岳へ向かう。戻りは沢筋へつながるメロウな斜面を一気に。股下山頂上付近白井岳頂上ガスの中で視界利かず屋根の雪で煙突が完全に埋まり、潰れかけていた。日没寸前、煙突周辺のみを除雪小屋帰着白井岳残照明日はあの付近を滑ろう股下山から白井岳目指す正面の崖尾根へ沢筋をトラバースして近づく

|

| 2024-1-22 1:58 |

芦別岳 北尾根~冬尾根

芦別岳 北尾根~冬尾根(積雪期ピークハント/縦走/芦別・夕張)日程:2024-01-20〜2024-01-21メンバー: Nakagawa2019 koichiro_m onodera22 Sugiyama_2022コースタイム:写真:夫婦岩2日目朝本峰Ω芦別下りのトラバースザンギカレー(接写雲海の向こうに十勝大雪の山並感想:最近は日高ばかり行ってたので久しぶりに地図とコンパスを真面目に使いました

|

| 2024-1-22 1:35 |

札幌近郊/朝里天狗岳からエリコ山まで

札幌近郊/朝里天狗岳からエリコ山まで(積雪期ピークハント/縦走/札幌近郊)日程:2024-01-20(日帰り)メンバー: Yanke1987コースタイム:写真:帽子をかぶったヘルベチア朝里天狗から屏風の舳先、左側を巻いて登るイグルー村三角点朝里岳方面舳先を踏んでおく感想:現役のビバーク訓練・イグルー講習会に参加するついでに近郊未踏峰を狙う。ラッセルは終始脛位。エリコ山に着いた頃には訓練・講習会はほぼ終わっていた。朝里岳まで行きたかったが時間切れ。夜はベチアで宴会。

|

| 2024-1-16 8:42 |

トヨニ岳~野塚岳~オムシャヌプリ

トヨニ岳~野塚岳~オムシャヌプリ(積雪期ピークハント/縦走/日高山脈)日程:2024-01-13〜2024-01-14メンバー: Nakagawa2019 koichiro_m onodera22 Sugiyama_2022コースタイム:写真:感想:あの日あの時以来のΩ泊でした

|

| 2024-1-15 21:47 |

北大山岳部員、中札内村でイグルー講習

北大山岳部と中札内村中札内村は、最も長く深く日高山脈に通っている北大山岳部と連携をしています。往復の計画ではないためクルマ入山ではないことが多い北大山岳部の山行では、林道終点までのアプローチが結構大変です。その入山下山の便宜を地元ならではの、できる範囲で少々はかってもらう一方で、村民にとっては地元であるのになかなか足を踏み入れられない日高深部の魅力を山岳部員に講演会などで伝えてもらうというものです。 中札内村と北大山岳部の関係は創立当初の100年前から深く、1940年のペテガリ岳厳冬期初登遠征の雪崩遭難の時や、1943年の初登成功の際にも、中札内分教場の男澤先生はじめ、地元の人々に並々ならぬ支援を頂いてきました。 日高山脈の国立公園化に向けて、地元でも日高を知りたいという動きの一環での提携です。日高は未整備天然の領域が広く、地元の人といえども現代社会にあっては相当な山好きかつ相当休みの多い人でなければ深部へは行けません。とても良い試みと思います。 山岳部員がイグルー講習会イグルーづくりは誰にでも興味を持ってもらえる入り口だと思います。それに日高のペテガリ岳はイグルー史上の聖地です。1943年の厳冬期初冬記録は、イグルーなくしてはできませんでした。中札内村民にこそ、イグルー文明に加わって頂きたいです。 世界遺産とか国立公園とか、いろいろ政治的、経済的に大きな機会なのかもしれませんが、地元の人がどれだけその天然世界を理解し体感できているかが大きいと思うのです。体感できていない人が、政治的、経済的な話を進めてしまうことが多いだけに。青森に住んでいた時、白神山地の最深部には一般の人には時間的、技術的になかなか行けないために地元の人にさえその価値が共有できていないという印象がありました。元々、力量ある人しか入れなかったエリアでの、世界遺産登録に伴う入域規制で、さらに益々その天然世界へのアプローチは阻まれた感がありました。 深い天然世界を知るための入り口として子どもたちにイグルーを体感してもらいたい。私も強くそう思います。 雪山登山、イグルーで体感 日高山脈国立公園化PR事業実行委【中札内】 | 北海道ニュースリンク hokkaido-nl.jp  イグルー作り、北大山岳部に学ぶ 中札内 冬山の雰囲気体験:北海道新聞デジタル 【中札内】雪のブロックを積んだ住居「イグルー」を作る催しが14日、中札内文化創造センター敷地内で開かれた。参加者は北大山岳部員からイグルーの作り方を学び、2時間ほどで完成させた。... www.hokkaido-np.co.jp |

| 2024-1-8 16:27 |

【読書備忘】雪崩の掟 若林隆三(2007)

1990年代に、バックカントリーという言葉が流行り始め、スキーエリア外遭難が増え、雪山登山者に加えてエリア外滑走愛好家に雪崩レスキューや弱層テスト講習などが盛んになった頃、新田(若林)さんに札幌で、信州で、何度もおあいしました。1995年1月の千畳敷での雪崩遭難事故の際にも、いち早く現場に駆けつけていてお会いしたのを憶えています。その後、信州大の演習林での研究ぶりを学生たちから聞いていました。ゆっくりと穏やかに話をされる方でした。 松本の古書店で見つけました。1940年生まれ、2022年末亡くなった、新田改め若林隆三氏の2007年の刊です。氏は北大山スキー部OBの雪崩研究者。50年近く雪崩研究の最前線に居続けました。雪崩とどう付き合うか?は登山愛好家にとって果てしのないテーマです。 登山実践経験者が多い雪氷学界の中でも、極めて登山実践者的立場だったと思われる氏の、生涯通じた雪崩研究人生の総まとめ的な一冊に思えます。親しみやすい文体で数々の雪崩事例を読ませます。長期間の研究人生を踏まえてはいながら、内容の殆どは2007年直前の大きな事例が解説されています。 2007年、雪崩の現場認識最先端2024年の今も、社会に、いや登山愛好家にさえ完全に共有されているとは言い難い「雪崩の掟」。ええ?もう20年近いのですね。 ▼富士山スラッシュ雪崩の「新発見」は、以前から伝えられていた富士山の「雪代」の実態を世に知らせました。デブリの融雪が早く、すぐに観察しなければその惨状の実態がよく伝わらなかった特殊なシャビシャビの雪崩のメカニズムについて。北大山岳部OBの安間荘氏らとの研究についてまとめられています。 ▼重度の低体温症遭難者のレスキューでは要注意の「再加温ショック」について。2006年の救出時仮死状態から適切なケアを施されて4時間後に蘇生した手当の最先端の話。山スキー部OB船木上総氏の「凍る体(2002)」など、手足のマッサージなどは厳禁、という常識の共有はこの頃からだったように思います。 ▼2000年の大日岳雪庇崩落事故事例には雪庇断面の空隙やすべり面などの研究などを紹介、当地での現場検証も行ないました。「32mの雪庇」って意味が分からなかったけど、この解説を読んで了解しました。氏は毎度、講習で雪庇断面を切って雪の層を着色し、自ら乗って雪庇崩しのデモを行っていました。 ▼2006年岳沢雪崩についても詳述あり。雪崩に見舞われる他の山小屋の事例も多数。小屋が雪に埋まっていない、稜線には大雪が降った12月に小屋が全壊するような件が多いとのこと。 雪崩、低体温症、雪庇などに関しここ数十年でゆっくり認知されてきた意外な事実の、同時代的で先進的な視点がよくまとまっています。この本の終章でも、雪崩は不吉なだけのものではなく、希望や未来へつながる山の呼吸のひとつなのだと。人の都合だけで見るものではないのだと語っています。 亡くなったと知ってから読み返す著書は格別です。生き返って話を聞いているかのよう。 |

| 2024-1-8 1:22 |

幌加内/江丹別峠から幌内山(北東斜面滑降)

幌加内/江丹別峠から幌内山(北東斜面滑降)(山滑走/道北・利尻)日程:2024-01-07(日帰り)メンバー: saito1987 zeniya1990 Yanke1987コースタイム:写真:BCスキーヤやスノーシュワーで混雑の江丹別峠からそそくさと出発鷹泊山から先の稜線は静寂な空間Co600でシールを外し滑降始める幌内山頂上踏み固められたトレースを伝って1時間弱で△653.6に到着鷹泊山と標識にあった・449の最低鞍部より再びシール登高踝〜脛までのラッセルで幌内山へ幌内山頂上から北東斜面を沢底までのパウダー滑降沢中は未だ埋まり切っていなかったが、スノーブリッジを繋いでスムーズに林道まで出た感想:シーズン始め。眼の手術から無事復帰。

|

| 2024-1-6 12:35 |

石狩岳〜トムラウシ山 2023年度冬メイン1年班東大雪

石狩岳〜トムラウシ山 2023年度冬メイン1年班東大雪(積雪期ピークハント/縦走/大雪山)日程:2023-12-28〜2024-01-04メンバー: koichiro_m misa2021 leafsky kaneko23コースタイム:写真:初日の出カムイサンケナイの際どい転石渡渉トムラウシ地獄谷温泉リンゴティータイミングをミスって元日に年越し蕎麦石狩岳トムラピークから沼ノ原からトムラウシあのポコの先にトムラウシトムラウシ温泉入山

|

| 2024-1-5 1:44 |

黒岳〜忠別岳〜トムラウシ

黒岳〜忠別岳〜トムラウシ(積雪期ピークハント/縦走/大雪山)日程:2023-12-29〜2024-01-03メンバー: Iida_2017 mizushu2016コースタイム:写真:北沼Day4うげぇ十勝連峰おせちandクリームシチュー雑炊Day6ヒサゴ沼でるDay3朝。停滞、寒すぎ。死んでたニペ良い石室の入り口あった〜高根が原顔面イッた普通に食べていたのに、2人とも体重が3キロ以上減っていてビビる北海岳のぼりカチカチでスノーシューだとちょい怖いとこもあった石狩爆裂初日の出年越し蕎麦棚があると入れたくなる正月なので餅チーズ入り味噌汁裏十勝らしい森岩々コンタ上げお迎え待ち足湯(激熱)トムラピーク!旭岳と白雲翌日インデアン食べて札幌へ石狩、ニペ5合目入山北海道におかえりなさい鏡餅ツエルト張ってみた落とし物の帽子かぶったらホームレスみたい監獄かてDay2夜雰囲気は写真のこういう感じじゃないのよ、もっとすんごいのよ尾根出るといくらかマシDay5停滞、寒すぎ忠別へ感想:やっぱり行動日には毎日「来てよかった」と叫んでいた。また、もう少しだけ山を続けようと思えた。おじさんになっても、せめて一週間分くらいの荷物は背負える方向性の強さを持っていたい。

|

| 2024-1-2 2:02 |

2年目冬メイン 札幌近郊

2年目冬メイン 札幌近郊(雪山ハイキング/札幌近郊)日程:2023-12-26〜2023-12-30メンバー: onodera22 Sugiyama_2022コースタイム:写真:岩の長白稜。過酷。セルフタイマーに間に合わない&逆光の白井岳ピー写。余市コルあたりスキー場コース外登山エリコ朝里間尾根ボロボロになったパンをトースト広大な飛行場国際スキー場からバスで帰宅。タケノコ山宮下さんごっつあんです!余市に立ててうれしい。月とAL。Day4朝。日の出雪庇に注意しながら。雪ブロと雪だるまちゃんと藪漕ぎシーズリするAL感想:準山が上手くいかなかったり、前々日まで計画修正していたり準備がスムーズに行かなかったこと、そして2年目2人だけということで、とても緊張しての入山だった。メイン中もなかなか気が休まらず体よりも心のほうが疲れたメインだったかもしれない。とにかく無事に下山できて本当によかった。貫徹できて嬉しいかぎり。小さい山行だけれども、すごくいい経験になったなと思う。Lsの大変さ、すごさがよくわかった。この山域の提案から、計画作りにおいてのたくさんのアドバイス、当日の送迎まで先輩方に非常にサポートしていただきました。本当に感謝です。そして小野寺ありがとう。

|

| 2024-1-1 12:14 |

ペテガリ岳単独東西横断 (東尾根〜西尾根)

ペテガリ岳単独東西横断 (東尾根〜西尾根)(積雪期ピークハント/縦走/日高山脈)日程:2023-12-27〜2024-01-01メンバー: Nakagawa2019コース状況/その他周辺情報:計画よりだいぶ早く抜けれたので東尾根にしては良い状態だったのかもしれない写真:C3朝。シルエットは早大尾根1483峰。東尾根末端先が思いやられすぎるなんか落ちたゾ最後の最後までこの有様主稜線にガスがかかり始める晴れてきた。神々しい。河原に橋が転がってる風景さっそく壊れてるそういや年男かDay2朝。月明かりで動き出す。西尾根から39やヤオロがよく見えた長靴で渡ったポンヤピークより大樹中札内方面細いゾ元旦。振り返って神威岳。里から山へ。山から里へ。今日も残業気味だったなんとか抜けて東尾根振り返るシルエットになってる山並みのさらに向こうまで歩かないと帰れないという現実、、ポンヤ直下の岩場。写真じゃ伝わらないがゴツい。・1518より早大尾根ようやくペテガリを捉えた。まだ遠い。切れ落ち角が毎回すごい林道で振り返るとペテガリが美しい貸し切りやばい気しかしない最後の方がまた大変とりあえず1枚取り付きは急QOL上がったアイテムポンヤもなかなか見栄えのする山ガソリン補給行くべや東尾根が本気を出してくる夕陽を眺めながら西尾根降るこれでもましなゾーン始まった人情の暖かみうんままあなんとかした主稜線方面。まだ遠い。C1抗いがたい誘惑大炎上ON THE ROADルベツネ東面が凄そうだふう雪庇出てるゾ一日中こんなのと格闘したC2これもましなパターン中島みゆきが沁みるぜなんかもう意味がわからなかった遥かなる山感想:近しい人は察しているだろうが、僕は自分の山登りにそろそろ限界を感じている。山のことしか頭になかった時からすれば考えられない話だが、モチベーションの底が見えてしまった。クライミングは楽しいから今後も長くやっていけるだろうと思う。でも、入山の一歩を踏み出すのにエネルギーを必要とするような山としっかりと向き合えるのはもうあと数回持てばいいくらいだと感じている。OBになったからか、事故ったからか、大事な人ができたからか、、とにかく、僕はそう遠くない将来こういう山はやめる。だけどまだやりたい山がいくつか残っている。うまくいくにせよいかないにせよ、とにかく自分の納得する形でそれらにはケジメをつけておきたい。というわけで、この冬僕はペテガリと向き合った。Day0(12/26)例によって札幌からバス。見送りに来てくれた彼女はどこか不安げだ。占冠のあたりは吹雪だったが帯広に来ると嘘みたいに穏やか。柳澤さんのお迎えで中札内へ。いつもの場所にいつもの顔ぶれ。酒を少し入れたのが良かったのかよく寝れた。Day1(12/27) 晴のち雪町営牧場(6:50)東尾根末端(11:15-12:00)・843先(13:50)=C1尾野さんに送ってもらう。林道の橋は3つ落ちている。この為だけに帯広のホーマックで調達した長靴に履き替えて渡渉。面倒だがここでミスると速攻敗退なので慎重に。東尾根末端でテキパキと焚き火して、ルームの先人達がスキーを燃やしたように僕は長靴を燃やした。暖をとれるしメイン感が出て良い。ここで泊まるつもりだったがなんか身体にキレを感じるので進む。出だしの斜面は急。凍った土に雪がうっすら乗っててなかなか。尾根に上がれば適度に積雪あり快適。雲行きが怪しくなって雪まで降って来たので尾根上を整地してC1。Day2(12/28) 晴C1(6:10)・1121(7:20)ポンヤオロマップ岳(11:00)・1417手前(14:30)=C24時に起きると妙に明るい。テントから顔を出すと澄み切った空に満月だ。暗いうちから動く。・1121までは快調。そこから先は猛烈な笹藪帯。夏道もよく分からず藪漕ぎラッセル。こんなのはこれまで何度もやって来てるので動じない。が、行手に突然鹿の死体が出てきてビックリ。ポンヤ手前の岩稜帯でもっとビックリ。なにこれどこ登るのって感じ。とりあえずEPにして弱点っぽいところをクライミングチックに繋いでいくと左の方に夏道のFix発見。結局なにが正解だったのか分からん。ここを超えてピークまでスノーシュー。ここからが東尾根の核心。ピークからの降りはそのままスノーシューで突入したらヤバかったので慌ててEPにする。雪庇は進行方向左手に1m前後。細かったり岩が出てたりアップダウンが激しかったり。一度歩いている振動で雪庇が落ちた。ブッシュがエグいのでピッケルはほとんどリーシュにぶら下げた状態で全身日高体操を続ける。・1417の登りに差し掛かるとようやく広く歩きやすい尾根になり平らなところでC2。頑張った日用の高級ソーセージを早くも開封じゃい。Day3(12/29) 晴ときどき曇りC2(6:10)・1518(7:20)東尾根頭(14:15)ペテガリ岳(15:30)西尾根Co1200コル(16:20)=C3今後の天気を考えると今日どこまでいけるかが勝負だ。東の空が色づき始めた頃出発。・1417からしばらくは太い尾根。・1518とのコル付近に岩が出てる箇所がありEストック。ズボるのですぐにスノーシュー。・1518から早大尾根を眺める。東尾根も十分にヤバいが早大尾根、とくに1483峰周辺はとんでもないことになりそうだ。80年近く前にペテガリの厳冬期第2登を目指しこの尾根を極地法で1カ月かけて踏破した早稲田の記録、チャンスがあったらぜひ読んでみたい。さて、行先に目をやれば真っ白な国境稜線に久恋のペテガリが輝いている。手をピッケルに持ち替え足はスノーシューのまま進む。尾根が北西を向いているうちは割と快調。強風の影響かアーティスティックな育ち方をしたカンバを木登りしながら行く。ただ雪庇が両面に出てくるので気が抜けない。名もなきポコで屈曲し尾根に南成分が入り出すと一転タチの悪いブッシュ帯となり悶絶。時折悪い箇所がありアイゼンに替えるが腿まで没するラッセルに耐えかねてすぐにスノーシューに戻すのを数回繰り返す。主稜線に合流するまで一切の容赦なくそれが続いた。尾根頭でようやく解放され絶叫。時間的にギリだがいろいろ考慮し乗越キメることにする。主稜線にはなんとトレースあり。この時期にここに来るなんてたぶん知り合いだろう。片手ピッケル片手ストック足はスノーシューでピークへ。あいにくガスってしまったが僕の心は晴れやかだ。夕陽に向かって西尾根を降る。コルまで降りきってC3。強く激しく美しく命を燃やした一日だった。Day4(12/30) 曇りのち晴C3(7:00)ペテガリ山荘(11:30)神威山荘(16:00)=C4トレースの主も西尾根を降ったようで、ありがたく拝借しながらのんびり降りる。挙動から察するにルーム関係者ではない気がする。思ったより天気が良くて今日も普通に乗越せそうだったがまあどうでもいいや。ペテガリ山荘は一度入ると出れなくなるので惰性で通過。記憶を頼りにベッピリ乗越して神威山荘へ。大事なものはだいたい全部そこにある。Day5(12/31) 吹雪C4=C5 停滞ここまで来ればどうとでもなるのだが、外は吹雪だしやっぱり山で年越ししたいので停滞。物を乾かし、薪ストーブの火を弄りながら2023年を振り返る。今年は物事が悪い方向に転びがちな一年だった。春には自分が遭難事故、夏には歳の近い山仲間が亡くなり、秋から冬にかけては山に行こうとしたら車を2台立て続けにオシャカにしてしまった。でも最後の最後でこんな山ができたんだから、まだまだ人生捨てたもんじゃないってことだ。きっとそうだ。Day6(1/1) 雪のち晴C5(2:00)ゲート(5:30)神威橋(7:00)上野深のおじさん(9:00)昨日たくさん昼寝したので23:55に起きてラジオ聴きながら年越し。ゆっくりと準備と掃除をして出る。全てを理解してしまっている林道は暗いうちに歩くのが吉である。降りてきてからのことをちゃんと考えていなかったのでとりあえず浦河目指して海がありそうな方に歩いてたら、上野深のほぼ最終人家で雪掻き中のおじさんに声をかけられる。人と話すのが1週間ぶりなので少しまごつく。あの山の向こうから来た、浦河に向けて歩いてる云々を説明すると「ちょっと待っちょれ」と家に消えて数分後に熱々のコーヒーとトーストを持ってきてくれた。その上、浦河のバスターミナルまで車で送ってくれてもう涙ちょちょぎれそうだ。今年はいい年になりそうである。

|

| 2023-12-27 11:06 |

岳都・松本山岳フォーラムの講習の大募集始まりました

乗鞍岳でのイグルー講習募集が始まりました。こんにちは、イグルスキー米山です。 松本から見る北アルプスは、2500m以上のあたりは真っ白。樹林帯も、寒い朝には針葉樹に雪が乗って砂糖菓子のようです。でもまだヤブも埋まらず、ふわふわ雪ですね。この季節も、これはこれで楽しく美しいです。  昨シーズンの岳都松本山岳フォーラム・乗鞍イグルー講習会1月 個人や仲間内での希望者はぜひ!昨シーズン行なった、松本市などが加わっている「岳都・松本山岳フォーラム」主催のイグルー講習会、今季も2回やりますよ。イグルスキーのイグルー講習です。個人あるいは何人かのお誘い合わせでの希望者は、この機会に来てみてくださいね。一度に30名ですが、丁寧に教えます。なんでも聞いてください。まずはイグルスキーが40分で解説しながら作るのを見てください。その後各自で、ひとり一個、二個と作ってみてください。見るだけで作っちゃう人も結構いますよ。イグルスキーがまわって、助言や指導を行います。 一度講習を受ければ、要点を伝えられますから、あとは各自の実践で必ず作れるようになります。これまでにない新鮮な雪山登山の世界がひらけます。ぜひ体験してみてください。 この他にも各地の山岳会や大学山岳部、高校山岳部などの講習の予定が、早いところは昨年からオファーがありまして、1月、2月、3月はほぼ週末が講習会でいっぱいです。今年は自分の長期イグルー山行は時間がとれませんでしたが、4月以降はフリーになるので、長期イグルー山スキー山行をしたいな!と思っています。 お申し込みは下記URLからお願いします。 松本市|上高地 乗鞍 美ヶ原| 岳都松本 山岳フォーラム 「岳都・松本」から、山の魅力を発信します。 そして、次世代の子どもたちに、その魅力を伝えます! 岳都・松本 山岳フォーラム実行委員会では、上高地 乗鞍 美ヶ原 北アルプスの自然を愛し、山の環境保全に努め、訪れる方の安全登山に向けて様々な情報を発信します。 www.sangaku-forum.org 去年の写真集から紹介します。  二人イグルーと一人イグルーを地下トンネルでドッキングしてましたね  出入りしながら積んでいくと入り口が縦長になっちゃうんだけど解決方法あります  大胆な窓が空いていますが、最後に10秒で塞げます  マイホーム完成の喜びです  さあ〜どれをどう積んでやろうかな!  側面から三角柱を取り出しましたね |

| 2023-12-24 3:07 |

喜茂別岳

喜茂別岳(雪山ハイキング/札幌近郊)日程:2023-12-23(日帰り)メンバー: onodera22 Sugiyama_2022コースタイム:写真:一瞬の晴れ間クリスマスプレゼントひたすらラッセルねぎマシマシ雑炊

|

| 2023-12-20 2:24 |

1823峰

1823峰(積雪期ピークハント/縦走/日高山脈)日程:2023-12-18〜2023-12-20メンバー: Nakagawa2019コース状況/その他周辺情報:主稜線のブッシュは概ね埋まってるが掘るにはもうひと雪欲しい写真:局長飯!てんばセルフパー食頭より北望いつメンコイカク北面のアイス見物1823峰ピータン丼歩いてきた稜線コイカク岩稜ルームで習った通りに23よりカムエクピラミッド方面頭に戻ってきて39でだし感想:Day0(12/17)帯広駅までバス。尾野さんに迎えに来てもらって丸太小屋で今日も豪華な局長飯をいただく。小屋はすこぶる快適だが久しぶりの山に緊張しているのかうまく寝れない。Day1(12/18)曇り強風ダム(5:20)夏尾根末端(8:30)Co1300(11:10)=C1今日も尾野さんのお世話になる。朝早くにありがとうございます。暗闇を独り歩き出す。このアプローチで思考をポジティブに保つのは至難の業である。コイカク沢は意外と水量があってスパイシーな渡渉数回。尾根末端からはラッセル脛。思いの外サクサク進むが低気圧の影響が残っているのかCo1300で気にならない風。こういう時に無理してもロクな事ないのは重々承知してるので風を防げそうなとこを整地してC1。若干斜めだが1人なので文句を言う奴はいない。アイゼン必要そうな岩場の手前まで空身でトレースつけた。Day2(12/19)晴れC1(6:15)尾根頭(8:00)1823(11:40)尾根頭(15:20)C1(16:05)=C2気合いを入れて3時半に起きるが依然風が強い。山が咆哮をあげる。強風があの日を思い出させるトラウマとなっていることを自覚する。ダメなのか、、と投げやりになってたら茶をひっくり返して中間着がビショビショに。いよいよ本当に帰りたくなるがここで何もせず逃げたらもう一生日高の山には来れないだろうとしばし葛藤。そんなこんなでウジウジしてたらパタリと風が止んだ。テントから顔を出すと東の空が燃えている。一気に駆け登る。ベルグラ張ってて悪い岩場からEP。頭からは全部見える。コイカク岩稜がちゃんと岩稜でイカつい。日高側。降ろしてスノーシュー。ズボる。ピラトコミ分岐の下りでEP。氷化斜面を前爪BSなど。23への登りは再びスノーシュー。ピーク直下では色々叫びたくなったがいざピークに着くと早く戻らねばという考えしか無くなったのでカムエクとかを数枚写真に収めて急いで来た道戻る。帰りも適宜EP。コイカク岩稜の登り返しは拷問のようなしんどさだったが足を止めるわけにはいかない。頭でようやく一息。ここで夕日でも眺めたいところだが夏尾根の岩稜も明るいうちにこなしたいのでほどほどにして降る。岩稜は案の定かなりマジのクライムダウン。なんとか明るいうちに我が家に帰還。こんなに頑張れたのはいつぶりだろうか。疲れすぎているのか5年目にして初めてカレー雑炊を残した。でも、こういう幸せもあるってことをうっかり思い出してしまった1日だった。人生はうっかりの連続だ。Day3(12/20)曇りヒザの消耗を最小限にゆっくり降りる。行きとはだいぶ違う精神状態でゲートまで歩くと柳澤さんが迎えに来てくれていた。道の駅温泉帯広駅と送ってもらってバスで帰札。また日高に来れてよかった。まだ山が好きでよかった。

|

| 2023-12-19 7:50 |

和寒峠~辺乙部山~坊主山

和寒峠~辺乙部山~坊主山(積雪期ピークハント/縦走/道北・利尻)日程:2023-12-16〜2023-12-17メンバー: sy2017 shibabemaru Mt-sunny tamaki_2023コースタイム:写真:森のダイヤモンド入山掘れそうなとこは時々ある汚い辺乙部山付近坊主山南西尾根の上部Lがミートスパゲッティを作ってくれました✨ピーク🕯右に坊主山風強い干し柿&クリームチーズ by わたなべ知床豚かつ丼など。とても雰囲気の良い道の駅。感想:人の温かみを随所で感じた。渋滞のおかげで三笠からみ始めた映画版けいおんを完走でき、さらに満足。良いところだった。帰り際に車がスタックしたときに駐在所のお巡りさんの知り合いの農家さんがトラクターで助けに来てくれるあたりがリアル北の国からだった。

|

| 2023-12-17 3:05 |

上ホロD尾根

上ホロD尾根(積雪期ピークハント/縦走/十勝連峰)日程:2023-12-16(日帰り)メンバー: koichiro_m misa2021 leafsky kaneko23コースタイム:写真:上ホロ上富良野岳

|

| 2023-12-11 17:41 |

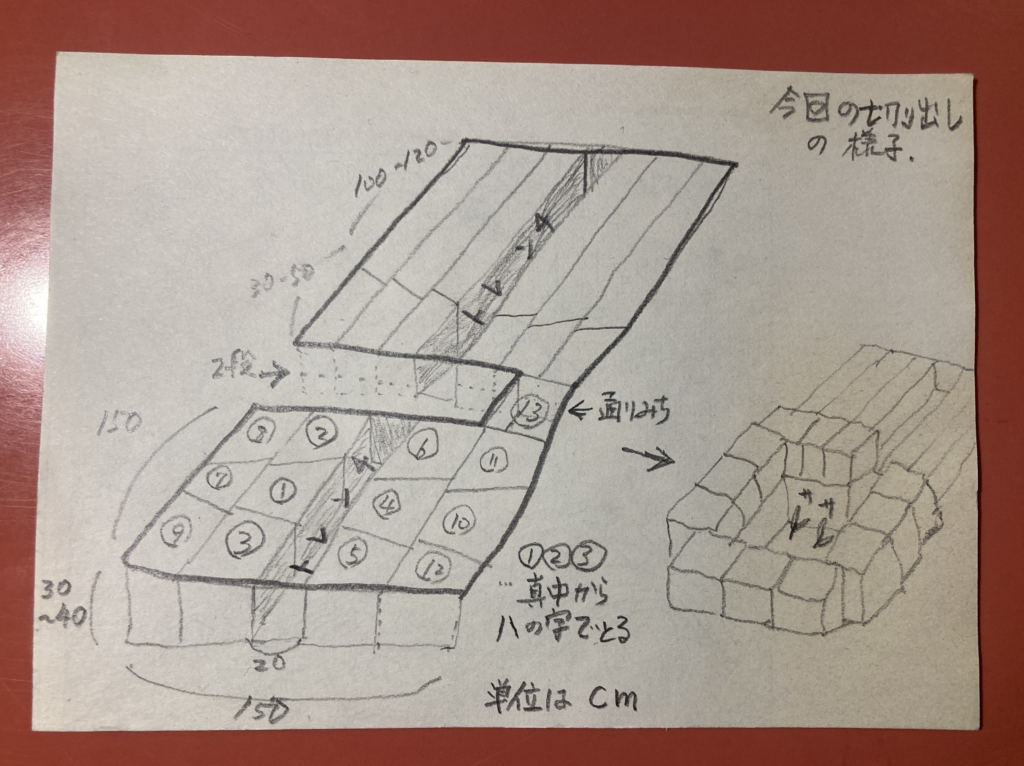

シーズン開始/乗鞍岳・雪がなけりゃ踏んで作れ!!

お待たせしました!今季もイグルーブログ再開です。ことし夏に松本へ引越しました。もう「あずさやしなのの運休で講習中止」ということもなくなります。今年も松本市の岳都まつもとフォーラム主催の山ゼミで、個人・一般向けの講習を2月と3月に二度行う予定です。日程告示も募集もまだのようですが、こちらでお知らせする予定です。↓ 松本市|上高地 乗鞍 美ヶ原| 岳都松本 山岳フォーラム 「岳都・松本」から、山の魅力を発信します。 そして、次世代の子どもたちに、その魅力を伝えます! 岳都・松本 山岳フォーラム実行委員会では、上高地 乗鞍 美ヶ原 北アルプスの自然を愛し、山の環境保全に努め、訪れる方の安全登山に向けて様々な情報を発信します。 www.sangaku-forum.org シーズン初イグルー プロウブ棒も哀れ、積雪は膝まででござる。 松本市内からの乗鞍岳は里から見える3000m峰として、11月頃から白く輝いています。スキー場のある2000m以下のあたりはようやく今週12/9、スキー場がオープンしました。といっても一番下のリフト一本のみでしたが。きのう12/10に、イグルー作り大好きのトモエさんと、雪の様子見と適地の下見を兼ねて、初イグルー稽古に行ってまいりました。 リフト終点までシール登行でゆっくり登って2時間半。リフトはないけど自力登山者のシュプールがたくさん。山頂方面にもたくさんの人が登っていました。ちょうど2000mの平地で、時間の頃合いがよく、ここで本シーズンの一発目を並んで作りました。 どうする?初冬のふわふわ雪 手前のフミフミ場がイグルーの敷地、奥がブロック供給地。踏めばこんなかんじです。小さく見えるけど、下に掘ると横に広げられて、二人くらいは寝られます。小さく作るのもコツのうち。 雪はふわふわで、下の笹まで50〜60cmほど。スキー無しでラッセルしたら泣きたくなる積雪状態です。そのまんま切ってもブロックは作れない雪です。こういうときは踏み固めて、ブロックができる雪を自作するのです。私も最初期は、ふわふわ雪を踏み固めてイグルーを作りました。テントを張る時そうするからそうしていたのですが、次第に、ふわふわの下の層は踏まなくてもブロックができることを発見してからは、踏むよりもどけた方が早いことに気が付き、いまではふわふわ雪を踏まずにどけています。今回はどけると笹になっちゃうので、固めてブロックにするというわけです。 雪とり場を外にも作る 大きなサイコロを並べてまずは一段目を築きます。 10分くらい敷地面積分を踏み、そこの斜面上部にも同じくらいの広さの雪とり場を踏みます。敷地の足元から下へ二段、三段とブロックを取れればそこだけで良いのですが、今回は一段か、とれても二段で笹が出ます。側面もどうせふわふわだから三角柱切り出しもできません。そういうときは、敷地の外側にもブロック切り出し場をつくるのです。その場合は隣接した斜面上側で、両者の間にブロック一つ分の幅を残してください。そこに壁を積みます。そして両者の間の通路が完成時の出入り口となりますから、狭くしておいてください。あとで塞ぐのが楽なので。後半はブロックを外から運び入れるので出入り口の梁は最後まで閉じられません。 トレンチで切り出し。長いやつを確実にトレンチ憶えていますか?確実に長いブロックを切り出す方法です。  トレンチ切り出し法・残雪季に特に使う方法

硬めの雪の季節のトレンチ法

積雪が1mほどあるならば、イグルーの壁の中だけからブロックをとって、屋根まで作ってしまいます。下一層目は普通にサイコロブロックをとって周りの壁を作り更にその下の層からもとります。その際は、踏み固まった足元か... igloosky.com 2023.03.16 踏まないと得られないブロックは貴重なので、きっちり取れるよう、トレンチを切って着実に。壁の一段目はおおきいやつ。壁の二段目はもう長いやつを取りにかかります。小さいブロックをなるべく出さないように。今回は第一フミ場で壁一段目、第二フミ場で壁2段目や3段目をとりました。トレンチ法で長いやつを狙って切り出します。踏み方が甘かったりすると、途中で折れたりします。長いブロックさえ取れれば、どんな場所でも屋根ができます。イグルスキーは50分で完成。トモエさんは、後半、雪とり場の材が枯渇して、根負けしましたが、あと2,3本長いのが取れれば完成のところに迫りました。 今回の学びは、100%ふわふわ雪でも、固めればなんとかなる。足元が浅ければ、隣に供給地の領土を拡張する。です。最後に今回の「事後」設計図を図解します。こんな感じで切り出しました。  トレンチはスコップの幅。取れるのならきれいに取る。1,4,7,10は真ん中からハの字で取ると両側をきれいに取れる。第二踏み場は長いのを狙って1mはほしい。こっちは下から2段取れた。 きょうはここまで、またね。  山行記録: 乗鞍岳・イグルー作り初め+山スキー初め 2023年12月10日(日帰り) 槍・穂高・乗鞍, 雪山ハイキング / tomoeの山行記録 www.yamareco.com

|

| 2023-12-11 10:10 |

小樽赤岩/ 西壁N・K

小樽赤岩/ 西壁N・K(アルパインクライミング/札幌近郊)日程:2023-12-10(日帰り)メンバー: sy2017写真:取りつき 雪ない懸垂下降ガスと強風で少しシビア 北稜クラブ桑原さん撮影西壁カンテ1p目 出だしが核心2p目最後の方 絡まったロープ、感想:現役部員と西壁N・K継続でリハビリ。雪はないが壁は少し濡れている。意識的に手を使わないようにして登る。西壁はちょうどいい難易度だったが、カンテは露出感ありで生まれたての小鹿になりかける←弱い。素手では怖くないのに、手と足に金物を付けるとなんでこんなにも違うのだろう?アックスと契約したんだけどな......。

|

| 2023-12-11 3:26 |

富良野岳F尾根引き返し

富良野岳F尾根引き返し(積雪期ピークハント/縦走/十勝連峰)日程:2023-12-09〜2023-12-10メンバー: koichiro_m misa2021 leafsky kaneko23コースタイム:写真:感想:3年連続富良野に振られた

|

| 2023-12-4 2:55 |

十勝岳

十勝岳(積雪期ピークハント/縦走/十勝連峰)日程:2023-12-02〜2023-12-03メンバー: sy2017 shibabemaru Mt-sunny tamaki_2023コースタイム:写真:ピーク!ムール貝、鶏肉、ニンジン、がんもどき入り五年前と値段変わらず。800円渡渉ちゃんと後輩を見ているリアル蚊帳の外から撮影(狭そうだったので外で寝たsy)前十勝と玉木感想:吹上温泉からのアプローチは、渡渉、やぶ漕ぎ、ラッセル、コンパス切る等、望岳台から行くよりも要素がある。流石、ルームで使い古されているだけある。

|

| 2023-11-30 4:13 |

旭岳引き返し

旭岳引き返し(積雪期ピークハント/縦走/大雪山)日程:2023-11-25〜2023-11-26メンバー: sy2017 shibabemaru Mt-sunny tamaki_2023コースタイム:写真:小人5人組なのでテントはそこまで狭くない引き返しころぶ雪は例年より少し多いか第二天女が原滑停感想:久しぶりの天気図でしたが10分でかけました。鈍らないもんですね。

|

| 2023-11-30 1:56 |

旭岳石室引き返し

旭岳石室引き返し(積雪期ピークハント/縦走/大雪山)日程:2023-11-25〜2023-11-26メンバー: koichiro_m misa2021 leafsky kaneko23コースタイム:写真:

|

| 2023-11-19 1:15 |

2023秋クライミング

2023秋クライミング(フリークライミング/北海道)日程:2023-09-20〜2023-11-05メンバー: Mt-sunnyコースタイム:写真:大黒岩いちごジャム(?/?/?)。海をバックにクラックが続く。サバイバル5.11a。核心部は足の短さが顕わになる。ベルボトム5.11a。最初から最後までずっとム楽しいーブが続く。瑞牆。発射前の体勢。かわいい後輩。なぜこうなった(笑)青巌峡。あーちゃん5.10c。感想:やっぱりクライミング大好きです。来年以降は徳島に拠点を移しますが、これからもクライミング続けますのでみなさん一緒に登ってくれたら嬉しいです。...冬の間に筋肉が脂肪に変わってしまわないようにせねば。

|

| 2023-11-17 1:17 |

《筑摩、小県郡》西条駅、大沢山、子檀嶺岳

《筑摩、小県郡》西条駅、大沢山、子檀嶺岳(無雪期ピークハント/縦走/甲信越)日程:2023-11-16(日帰り)メンバー: yoneyamaコース状況/その他周辺情報:コマユミ山以外は夏道整備されていないもののまあまあ歩きやすい行程で、ほぼ地形図から立てた時間読み通りだった。但し尾根型が不明瞭な所では地図読み力を問われる。写真:大沢岳山頂より安曇山脈の雪夫神岳と夕雲お宮の神楽殿?夫神岳の右奥は大明神岳。奥は美ヶ原台地大沢岳山頂より子檀嶺岳安曇山脈と雲海チラリ見える鹿島槍ヶ岳まだ寒いんで、ユニクロダウン忽然と竹林西条より目指す大沢岳の登行尾根大きなミズナラ多々あり尾根の道独鈷山印象深い建築東条がつこう、明治大正期の尋常小学校思いがけず1988年の十勝岳白銀荘のおばさんに似ている。安曇山脈も皇室印あり青木村の細長い領土と、夫神岳。独鈷山と八ヶ岳安曇山脈に冬が来る雑木多く展望は樹間より四阿屋山と大沢岳これは四阿屋山だろうか拝殿裏手には石仏多々あり。古い土蔵と子檀嶺岳みたことのある顔。中澤さんに似ている落ち葉の尾根大きなミズナラ浅間山と千曲川、左岸の営みオートバイ神社となミリンダあり。この頃の飲料の名前はヒンディ語っぽい。プラッシーとか。道祖神と子檀嶺岳お宮と子檀嶺岳東条小学校子檀嶺岳山頂で浅間山と祠がお出迎え別バージョンのミリンダあり!ファミリマでバス待ち飲食。山をながめつ。ムンクの人に似ている浅間山方面とボク独鈷山めでつ山奥に忽然と神社あり。東条小学校と目指す大沢岳登行尾根大沢岳も振り返る感想:松本から山越で行ける計画を、いくつか作った。上田盆地は隣国なのだ。山越で行ってみたい。子檀嶺岳を射程に入れて、筑北村の西条から。自宅からは秋晴れの白い安曇山脈が丸見えだったのに駅まで自転車飛ばすと朝霧の中に降下した。足の指は、キンキンに冷えた。西条まで420圓。ここも朝靄の中。目指す登行尾根は、よく目立つ。東条集落の伝統建築や佇まいをめでつ山際へ。登行尾根は、細いので迷わず、踏み跡も確か。上りにとるなら夏道並み。大沢岳は、幾つか偽ピークあり。山頂の展望は雑木の樹間から。白い山脈が見える。ここから子檀嶺岳までは、稜線が細いところは踏み跡も確かだが、数十ある小ピークを降る時は必ず地形図で確認が必要。降る尾根とは、罠だらけなのだ。特に、尾根型がなく、急斜面を200mほど下る修那羅山の先のピークなど。全体に夏道整備していないのでステップなどは無い。傾斜面に足をおくので足首の回る、滑りにくいスパイク地下足袋が最適。落ち葉のラッセルなので。薮が無くて助かる。修那羅峠の自動車道が横切る法面は、弱点を探さないと転落危険箇所だ。子檀嶺岳山頂の展望は、よく整備してあり、さすが地元の自慢の山だ。青木村の隅々まで見える。大明神、夫神岳を鹿教湯、別所で繋ぐラインもやりたい。でも、松本からの交通が無いんだよな。下山路は二つ。西の道の方が修験の跡などあつたかな。東の道を降りた。急斜面は丁寧に整備され、足踏みのようにトコトコ降りるだけで降れるほど良い道だった。元日には子供達が登るらしい。山麓のお宮や道祖神の佇まいも良い。猛烈な坂を自転車こいで帰宅する中学生女子にあいさつされてうれしかった。振り返ると力尽き、押していた。おじさんに、子檀嶺岳登ってきたの、と話しかけられた。前も後ろも名峰を見る良い坂道だ。ファミリマのイートインで、韓国カップラーメンで喉を焼く。青木村を囲む山々を眺めながらビール。路線バスは来てくれたが遅れ、新幹線の無い時間帯で、しなの鉄道で上田や八代の通学高校生たちと篠ノ井経由で松本へ。新幹線との金額差は2000圓で時間差は待ち時間込みで1時間。松本駅からは、あの中学生のように自転車こいで帰宅。国宝の三重塔の近くだった。でも寄っている余裕は無かったな。今日の行程はちょっと長かったな。でも満足。長年寝かしていた計画。

|

| 2023-11-7 11:21 |

トムラウシ~ワセダ沢~五色沢

トムラウシ~ワセダ沢~五色沢(沢登り/大雪山)日程:2023-08-21〜2023-08-22メンバー: shibabemaru Sugiyama_2022 tamaki_2023コースタイム:写真:

|

| 2023-11-6 7:00 |

道南/長万部岳

道南/長万部岳(ハイキング/道南)日程:2023-10-18(日帰り)メンバー: Yanke1987写真:感想:紅葉狩りを兼ねて測器の回収

|

| 2023-11-6 6:49 |

中山風穴

中山風穴(ハイキング/磐梯・吾妻・安達太良)日程:2023-09-05(日帰り)メンバー: Yanke1987写真:風穴植生丘の頂部にある温風穴斜面の基部に風穴群説明板全体案内図塔のへつり会津鉄道に乗ったのは32年ぶり中山風穴に移動雲がたなびく、冷気で周りの水蒸気が凝結しているかつての冷蔵庫風穴メカニズム塔のへつりにあったお堂感想:郡山での学会の合間に有名な中山風穴を見に行く。

|

| 2023-9-24 11:53 |

【筑摩郡の山】岩殿山・麻績川支流〜池沢

【筑摩郡の山】岩殿山・麻績川支流〜池沢(沢登り/甲信越)日程:2023-09-24(日帰り)メンバー: yoneyama macchan90コース状況/その他周辺情報:上りのゴルジュ高巻きの下りに二度、下り沢のゴルジュの側壁降りに一回懸垂下降写真:下降の沢これはいけない犀川本流脇の道には一里塚があった。大げさにつっぱるハイオク樹間より京ヶ倉と北アルプスゴルジュの狭いとこが連発ここのへつり下りトラバースは怖かった池沢地区のお宮岩盤で10m懸垂下降午後三時台でも飯が食えるのはテンホウ。しかも夢の下山三品ミニサイズで。1000円セット。右岸の急斜面を高まく急に狭まりゴルジュの予感段差も礫岩廃道廃村行きの入り口にひっそり二回目倒木ゴルジュ池沢地区の公民館滑走路沢岩壁多し全体にV字の谷だ美しき層理面懸垂下降、20mザイルなので二回連続池澤地区のりっぱな人家あとお宮の由来ミョウバンとはなんだっけ入渓・・・水少ねえ!大岩壁多しハイオク人口の溝のような岩溝池沢地区の御嶽山大権現碑まっすぐ沢を延々進む。地形図で見た通り。段差は多いハイオク隙間迷路丸石信仰か。アオタイ氏の思い出話をする稜線直下は優しい斜面になった山頂、ヤブの間から聖岳麻績村、冠着山、四阿屋山巨岩多しマッスグな沢床おみやお参りマッスグな沢床戦中戦後には炭鉱があったのかまっすぐ沢を振り返る山頂のきのこ行けないながらも見に行く積層の壁と、倒木のゴルジュ新生代第三紀礫岩層の断層沢へいざ!感想:日帰り日程のみでも、手持ちの計画をスッと出す松。しかもまだ未踏の信州ふるさと120山の岩殿山だ。地形図を見れば完全に断層起源と思われるマッスグ谷。しかも犀川と麻績・筑北盆地に挟まれた地味な山域の上、よく見ると廃村跡が2つある。手持ちの資料で調べると、京ヶ倉の山稜が日岐大城だった16世紀に、岩殿山の北方稜線にも仁熊城があり、その2つの山稜をつなぐ2つの廃村跡は、戦国時代起源なのではなかろうか。夏道からでも修験コースがあって興味深い岩殿山だが、今回は完全に独自ルートから。何が出ることやら。松は前日のヤマのあと下山ポイントにて泊まりそこに車をデポ。米は6時に到着。入山ポイントまで行き、廃れ林道を進む。廃屋数件のあと入渓。水少ねえ!地形図通りマッスグな沢で、車が走れそうだ。美観というほどでもない。新第三紀層の砂礫岩層で右岸側には傾斜80度くらいの層理面が露出していることが多い。丸山の廃村跡は興味はあったが寄り道はやめて山頂への沢に入る。時々ゴルジュ風に狭いのだが水ではなく倒木を泳ぐことになる。巨岩の迷路も詰まっていて、パズルを解きながら前進する。標高700くらいで行けないチョック滝(水なし)ゴルジュを右岸をまく。かなりの急傾斜と寂しいブッシュ。二度懸垂で沢に降りる。ザイルは20mなので。稜線に上がると北方からの道を少し使う。この道も結構安全とは言えない罠が多い。山頂は展望なし。少し戻ると聖岳や四阿屋山、白馬なんかも見えた。狭くて良い山頂だけど展望はない。南西面を下って沢へ。岩盤の急滝の連続で、巻いたりへつったり滑ったりして下る。結構ブッシュも寂しくて危ない所多し。地下足袋の指をギリギリめり込ませて落下を耐えるシーンが連発する。ノーザイルぎりぎりのポイント多し。最後の大滝は側面の泥壁が途中で岩盤になり、懸垂下降する。20mザイル持っていてよかった。道迷いで尾根を外して沢に降りてしまって遭難死するのはこんな沢だろう。横尾峠への林道に上がって、道を下る。池沢集落を通る。村の設置した過去の炭鉱や鉱山の案内板がある。車を回収して、テンホウ穂高町店で担々麺+餃子+ミニカツ丼をガツガツ食べる。午後三時すぎでもやっていて食べたいだけ食べさす良い店だ。明科駅前の三好屋は、残念ながらタイムアウトだった。今年の夏は暑かったねえなどと話す。近況、仕事のこと、カレー弁当や玄米のことなども。誰にも合わない静かな山で、地図読みしてルート探して、ピンチを感じて動悸も上げて、良い一日だった。

|

| 2023-9-17 12:34 |

ヌカンライノ沢からヌカンライ岳

ヌカンライノ沢からヌカンライ岳(沢登り/日高山脈)日程:2023-09-16〜2023-09-17メンバー: saito1987 Yanke1987コースタイム:写真:ヌカンライノ沢を遡るカムエク、39を望む緑色岩帯入口の滝C1源頭は急な斜面が続くイドンナップがでかい逃げない鹿シキシャナイを同定林道から入渓ヌカンライ岳頂上へは薄い笹漕ぎ緑色岩帯は急なナメが続く緑色岩帯ゴルジュの出口の滝蝦夷らいてう寿都似山晩餐緑色岩帯ゴルジュの入口ポロシリ感想:この沢はヌカンライ岳へ至る自然の高速路だ。下部は歩きやすい河原と伏流路。のちガレ沢となるが、中間部(Co800〜900m間)の緑色岩帯にナメ、函滝等この沢のエッセンスが詰まっている。内部突破には1カ所フェイス系5m滝の直登が必要(?級程度)。トップフリーで後続ザイル出す。上部の急斜面には鹿道が錯綜。中には踏み固められて立派な夏道のようなところも。薄い笹漕ぎで頂上へ。頂上自体が石灰岩のブロックで、下りの沢は石灰岩主体の岩相となる。1カ所10mの懸垂あり。

|

| 2023-9-11 5:23 |

カムイサンケナイ川〜夏道下山

カムイサンケナイ川〜夏道下山(沢登り/大雪山)日程:2023-08-26(日帰り)メンバー: yumepporo onodera22コースタイム:写真:Co1150フリクションがよく効く雰囲気だけあるザック手渡しで登ったCo1060二股を左に入った後神秘的だったたまに泳ぐ長い河原感想:日曜日の天気が良くなさそうなのでワンデイで。今日は天気が良くて綺麗な沢だった。

|

| 2023-9-11 5:23 |

寿都幌別川

寿都幌別川(沢登り/道南)日程:2023-09-10(日帰り)メンバー: sy2017 yumepporoコースタイム:写真:素晴らしい笑顔です綺麗でうっとり豪華なC0この頃はピークを目指してた(笑)釜付三段の最後の滝でもじもじしているご様子釜付三段さすが先輩感想:全然でろでろしてない排水溝。気温はそんなに低くないのに水は冷たい。何年かぶりのゴルジュだったので感動しっぱなし。遡行自体は、過去の貯金も少し残っていたので、やられることもなく、いやほんの少しやられたかな?まぁ、ひさーしぶりの山を楽しめた。もしかしたら北海道での沢登りがこれで最後になってしまうのかもしれないと考えると、まだまだ行ってみたい沢もたくさんあるし、本当に後ろ髪をひかれる思いです。今年の夏が長くて天気が良いおかげでこの時期の寿都幌別楽しめた。最後の北海道でまたsyと山に行けて良かった。

|

| 2023-9-2 3:23 |

2023年度夏メイン1年班北日高 戸蔦別川9の沢〜ピパイロ岳〜戸蔦別岳〜新冠川〜エサオマン入りの沢〜エサオマントッタベツ岳〜エサオマントッタベツ川〜山スキー沢〜札内岳〜ピリカペタヌ沢〜戸蔦別ヒュッテ

2023年度夏メイン1年班北日高 戸蔦別川9の沢〜ピパイロ岳〜戸蔦別岳〜新冠川〜エサオマン入りの沢〜エサオマントッタベツ岳〜エサオマントッタベツ川〜山スキー沢〜札内岳〜ピリカペタヌ沢〜戸蔦別ヒュッテ(沢登り/日高山脈)日程:2023-08-26〜2023-08-30メンバー: Mt-sunny koichiro_m Sugiyama_2022 leafsky kaneko23コースタイム:写真:北東カールへ降りる干上がった七ッ沼と幌尻岳林道歩きが増えた、、山スキー沢新冠川の降りでAbエサオマン北カールエサオマントッタベツ岳焚火は楽勝戸蔦別岳エサオマントッタベツ川は滑

|

HOME

HOME

メニュー

メニュー