| 発行日時 |

見出し |

|

2023-9-24 11:53

|

【筑摩郡の山】岩殿山・麻績川支流〜池沢

【筑摩郡の山】岩殿山・麻績川支流〜池沢(沢登り/甲信越)日程:2023-09-24(日帰り)メンバー: yoneyama macchan90コース状況/その他周辺情報:上りのゴルジュ高巻きの下りに二度、下り沢のゴルジュの側壁降りに一回懸垂下降写真:下降の沢これはいけない犀川本流脇の道には一里塚があった。大げさにつっぱるハイオク樹間より京ヶ倉と北アルプスゴルジュの狭いとこが連発ここのへつり下りトラバースは怖かった池沢地区のお宮岩盤で10m懸垂下降午後三時台でも飯が食えるのはテンホウ。しかも夢の下山三品ミニサイズで。1000円セット。右岸の急斜面を高まく急に狭まりゴルジュの予感段差も礫岩廃道廃村行きの入り口にひっそり二回目倒木ゴルジュ池沢地区の公民館滑走路沢岩壁多し全体にV字の谷だ美しき層理面懸垂下降、20mザイルなので二回連続池澤地区のりっぱな人家あとお宮の由来ミョウバンとはなんだっけ入渓・・・水少ねえ!大岩壁多しハイオク人口の溝のような岩溝池沢地区の御嶽山大権現碑まっすぐ沢を延々進む。地形図で見た通り。段差は多いハイオク隙間迷路丸石信仰か。アオタイ氏の思い出話をする稜線直下は優しい斜面になった山頂、ヤブの間から聖岳麻績村、冠着山、四阿屋山巨岩多しマッスグな沢床おみやお参りマッスグな沢床戦中戦後には炭鉱があったのかまっすぐ沢を振り返る山頂のきのこ行けないながらも見に行く積層の壁と、倒木のゴルジュ新生代第三紀礫岩層の断層沢へいざ!感想:日帰り日程のみでも、手持ちの計画をスッと出す松。しかもまだ未踏の信州ふるさと120山の岩殿山だ。地形図を見れば完全に断層起源と思われるマッスグ谷。しかも犀川と麻績・筑北盆地に挟まれた地味な山域の上、よく見ると廃村跡が2つある。手持ちの資料で調べると、京ヶ倉の山稜が日岐大城だった16世紀に、岩殿山の北方稜線にも仁熊城があり、その2つの山稜をつなぐ2つの廃村跡は、戦国時代起源なのではなかろうか。夏道からでも修験コースがあって興味深い岩殿山だが、今回は完全に独自ルートから。何が出ることやら。松は前日のヤマのあと下山ポイントにて泊まりそこに車をデポ。米は6時に到着。入山ポイントまで行き、廃れ林道を進む。廃屋数件のあと入渓。水少ねえ!地形図通りマッスグな沢で、車が走れそうだ。美観というほどでもない。新第三紀層の砂礫岩層で右岸側には傾斜80度くらいの層理面が露出していることが多い。丸山の廃村跡は興味はあったが寄り道はやめて山頂への沢に入る。時々ゴルジュ風に狭いのだが水ではなく倒木を泳ぐことになる。巨岩の迷路も詰まっていて、パズルを解きながら前進する。標高700くらいで行けないチョック滝(水なし)ゴルジュを右岸をまく。かなりの急傾斜と寂しいブッシュ。二度懸垂で沢に降りる。ザイルは20mなので。稜線に上がると北方からの道を少し使う。この道も結構安全とは言えない罠が多い。山頂は展望なし。少し戻ると聖岳や四阿屋山、白馬なんかも見えた。狭くて良い山頂だけど展望はない。南西面を下って沢へ。岩盤の急滝の連続で、巻いたりへつったり滑ったりして下る。結構ブッシュも寂しくて危ない所多し。地下足袋の指をギリギリめり込ませて落下を耐えるシーンが連発する。ノーザイルぎりぎりのポイント多し。最後の大滝は側面の泥壁が途中で岩盤になり、懸垂下降する。20mザイル持っていてよかった。道迷いで尾根を外して沢に降りてしまって遭難死するのはこんな沢だろう。横尾峠への林道に上がって、道を下る。池沢集落を通る。村の設置した過去の炭鉱や鉱山の案内板がある。車を回収して、テンホウ穂高町店で担々麺+餃子+ミニカツ丼をガツガツ食べる。午後三時すぎでもやっていて食べたいだけ食べさす良い店だ。明科駅前の三好屋は、残念ながらタイムアウトだった。今年の夏は暑かったねえなどと話す。近況、仕事のこと、カレー弁当や玄米のことなども。誰にも合わない静かな山で、地図読みしてルート探して、ピンチを感じて動悸も上げて、良い一日だった。

|

|

2023-9-17 12:34

|

ヌカンライノ沢からヌカンライ岳

ヌカンライノ沢からヌカンライ岳(沢登り/日高山脈)日程:2023-09-16〜2023-09-17メンバー: saito1987 Yanke1987コースタイム:写真:ヌカンライノ沢を遡るカムエク、39を望む緑色岩帯入口の滝C1源頭は急な斜面が続くイドンナップがでかい逃げない鹿シキシャナイを同定林道から入渓ヌカンライ岳頂上へは薄い笹漕ぎ緑色岩帯は急なナメが続く緑色岩帯ゴルジュの出口の滝蝦夷らいてう寿都似山晩餐緑色岩帯ゴルジュの入口ポロシリ感想:この沢はヌカンライ岳へ至る自然の高速路だ。下部は歩きやすい河原と伏流路。のちガレ沢となるが、中間部(Co800〜900m間)の緑色岩帯にナメ、函滝等この沢のエッセンスが詰まっている。内部突破には1カ所フェイス系5m滝の直登が必要(?級程度)。トップフリーで後続ザイル出す。上部の急斜面には鹿道が錯綜。中には踏み固められて立派な夏道のようなところも。薄い笹漕ぎで頂上へ。頂上自体が石灰岩のブロックで、下りの沢は石灰岩主体の岩相となる。1カ所10mの懸垂あり。

|

|

2023-9-11 5:23

|

カムイサンケナイ川〜夏道下山

カムイサンケナイ川〜夏道下山(沢登り/大雪山)日程:2023-08-26(日帰り)メンバー: yumepporo onodera22コースタイム:写真:Co1150フリクションがよく効く雰囲気だけあるザック手渡しで登ったCo1060二股を左に入った後神秘的だったたまに泳ぐ長い河原感想:日曜日の天気が良くなさそうなのでワンデイで。今日は天気が良くて綺麗な沢だった。

|

|

2023-9-11 5:23

|

寿都幌別川

寿都幌別川(沢登り/道南)日程:2023-09-10(日帰り)メンバー: sy2017 yumepporoコースタイム:写真:素晴らしい笑顔です綺麗でうっとり豪華なC0この頃はピークを目指してた(笑)釜付三段の最後の滝でもじもじしているご様子釜付三段さすが先輩感想:全然でろでろしてない排水溝。気温はそんなに低くないのに水は冷たい。何年かぶりのゴルジュだったので感動しっぱなし。遡行自体は、過去の貯金も少し残っていたので、やられることもなく、いやほんの少しやられたかな?まぁ、ひさーしぶりの山を楽しめた。もしかしたら北海道での沢登りがこれで最後になってしまうのかもしれないと考えると、まだまだ行ってみたい沢もたくさんあるし、本当に後ろ髪をひかれる思いです。今年の夏が長くて天気が良いおかげでこの時期の寿都幌別楽しめた。最後の北海道でまたsyと山に行けて良かった。

|

|

2023-9-2 3:23

|

2023年度夏メイン1年班北日高 戸蔦別川9の沢〜ピパイロ岳〜戸蔦別岳〜新冠川〜エサオマン入りの沢〜エサオマントッタベツ岳〜エサオマントッタベツ川〜山スキー沢〜札内岳〜ピリカペタヌ沢〜戸蔦別ヒュッテ

2023年度夏メイン1年班北日高 戸蔦別川9の沢〜ピパイロ岳〜戸蔦別岳〜新冠川〜エサオマン入りの沢〜エサオマントッタベツ岳〜エサオマントッタベツ川〜山スキー沢〜札内岳〜ピリカペタヌ沢〜戸蔦別ヒュッテ(沢登り/日高山脈)日程:2023-08-26〜2023-08-30メンバー: Mt-sunny koichiro_m Sugiyama_2022 leafsky kaneko23コースタイム:写真:北東カールへ降りる干上がった七ッ沼と幌尻岳林道歩きが増えた、、山スキー沢新冠川の降りでAbエサオマン北カールエサオマントッタベツ岳焚火は楽勝戸蔦別岳エサオマントッタベツ川は滑

|

|

2023-8-31 12:09

|

2023年夏1年班大雪メイン カウンナイ〜ヒサゴ沢〜五色沢〜ヌタプカンベツ川〜石狩沢〜沼ノ原沢川〜ヌプントムラウシ川

2023年夏1年班大雪メイン カウンナイ〜ヒサゴ沢〜五色沢〜ヌタプカンベツ川〜石狩沢〜沼ノ原沢川〜ヌプントムラウシ川(沢登り/大雪山)日程:2023-08-19(日帰り)メンバー: misa2021 YohsayTコースタイム:写真:地獄谷五色沼すぎたテンバ。快適。忠別岳ピーク。羊羹が大きい。履いてませんよ石狩岳ピークからゴール(ニペソツ)が見える凱旋門をテンバから。いい景色だった!寝風呂くらいできる若干ブロッケン現象が写った。足湯作って遊ぶ。初ピー写感想:入山前、沢自体はなんてことない山行と思っていたが、それぞれの沢が景色に個性があって面白かった。大雪に来れて良かった。

|

|

2023-8-29 12:35

|

支六の沢右股支流大滝〜ペテガリ岳〜キムクシュベツ沢

支六の沢右股支流大滝〜ペテガリ岳〜キムクシュベツ沢(沢登り/日高山脈)日程:2023-08-24〜2023-08-27メンバー: Takenaka2017写真:?楽しい小滝ラインを見出せず絶望する。生きて帰ってこれてよかった。人工物を少し見ただけでそんな気持ちが湧いてきた。いつも疑問なのだけどこの白い岩は何だろう?分かる方いらっしゃいませんか?右岸トラバース敗退、結局巻く。寒くないのだからもっと泳いで攻めればよかった。CS、跳ね返された。その後左岸側壁凹角をリードキムクシュ722三股良い場所だけどクマ糞だらけマスターカム4番がジャストフィット!遥かなるペテガリエゾウメバチ?誰がいつ打ったのだろう?ペテカリ岳手前の木杭に付いてる黒いのも全て虫左股をザイル要らないとこまで偵察。続きが気になるなぁ「俺は沢ヤだ!」には中ノ川右俣右沢大滝と紹介されているが、一体どんなラインで登ったのでしょう?全然見えませんでした。支六の沢Co580の壮麗なスラブ滝を望む極上テンバ565二股(新下降尾根末端)左股のゲジゲジ沢は未踏?、今回は右股がお目当てCS滝上からやっぱり幸福空間高さがあるので一応ザイル出した。十字峡手前の函滝北大山スキー部現役の足跡?ラバーソールいいなぁ1年ぶりの景色毎年新鮮な気持ちになれる。がんばろう。Co1000-30ⅿ滝。ザック位置の遠近感のせいで滝が小さく見える。さすがにお腹いっぱい、右岸から高巻いた。ダイモンジソウ水量少なく、快適な函が多い。草やばトトロに出てきそう。エゾトリカブト?左岸に逃げる、5ⅿだけ?-くらいのクライミングCo1000-30ⅿ滝、高巻き途中から右股の様子ずっと快適な滑滝登りが楽しめそう。稜線から、ルベツネ東面ヤバいかもしれないし、そうでもないかもしれない。Co1100二股でC2流れ星キラリ支六の沢Co650滝マークの滝きれいだなぁ?蝗害みたく恐ろしい数だった。そこらじゅうの草、岩、ハイマツ、看板にもくっついていて吐き気を催した。お、成田井上ペア(2020)の焚き火跡?とても丁寧に並べてありました。Co900-3段100ⅿ大滝消毒シャワーの洗礼を浴びる。朝夕毎食、米1合+乾燥野菜高野豆腐をインスタント味噌汁やフリーズドライスープ(たまご、中華、スンドゥブ、チーズトマトなど)で雑炊にしました。3年前はみんなでダイブした。だいぶ水量少ない。Co900-3段100ⅿ大滝の最上段を正面から本気捨て身ングした滝吼えた。フィジカル強度は本山行では最難この辺りはもはや走ってた。Co1050-CS滝、CS避けて側壁トラバース。気持ちで負けていた。Co750-2段70ⅿ大滝3年越しの対面感想:風景のいい道を、たとえまわり道になっても、えらんでいくのが自分の習い性になったのは、たぶん1年前からだと思う。海岸線に沈んでいく夕陽が見えれば車を駐めて眺めるし、小鳥のさえずる方へ以前よりも心ときめかせるようになった。「何者かになりたい」だとか、青くさい衝動で結果ばかりを求めていた僕は、先輩に誘ってもらえたペルーアンデス・タウイラフ遠征でどこか虚しさを感じていた。強くなるということは、同時に鈍くなることでもあると思う。自尊心を守るために結果を最優先にしていた僕は、この遠征に向けた準備の過程(というかもっとずっと以前から)で、たくさんの人の親切や、その人達の一度きりの人生の大切な時間を蔑ろにしていたんじゃないかということに、後になってから気がついた。自分の事しか考えていない浅はかさを猛烈に恥ずかしく思った記憶が今でも苦く蘇る。そうまでなってしても頂上、それも自分の全身全霊を捧げてようやくチャンスが掴めるような結果が欲しかった。でも、、、そこに至るまでの道のりに意味を見いだせなければ、たとえ望む結果が得られたとしても、それを重ねる度に何かが乾いていくだけではないだろうか。何者かになろうとする必要はもうない。もっと人との繋がりを大切にし、自分の素直な興味と情熱に身を委ね、まわり道すら楽しめる心の余裕を意識的に持とう。そう誓った。北海道で過ごす最後の夏に訪れたいと自然に思えたのは、ペテガリ岳だった。3年前に、初めて部の後輩を伴って山行を完遂できた思い出の山である。あのときは当初の計画通りとはいかなかったけれど、新型コロナ流行や失敗の続いた準備山行などの苦労を経て辿り着いた頂上で、みんなが嬉しそうにしていたことが僕は嬉しかった。そのペテガリにもう一度行きたいと思った。ペテガリへの登路として幾つか候補は挙げられるが、内容的に最も充実感が期待できるが既にトレースされている支六の沢右股をそのまま詰めるのは、逆に充実度が想像できてしまって面白みが足りない。じゃあ、3年前に下降尾根から上部を眺めた支流の名も無き大滝は?ペテガリへは相当なまわり道になってしまうけれど、きっと驚きに満ちた景色を僕に恵んでくれるだろう。下降も、今回の最短経路となる東尾根はひとまず置いておいて、ずっと気になっていたキムクシュへとまわり道していこうと決めた。天気に合わせて入山したい自由人な僕の日程に合わせてくれる人は今年の北海道にはおらず、1人きりでの入山となった。入山1週間くらい前から緊張で吐き気を催してきたが、きっと入山してしまえばいつも通りに動けるだろうと、最大限の軽量化と最低限の準備山行を経て、入山日を迎えた。8/24 晴れゲート(7:15)林道終点(11:15-11:30)・565二股=C1(16:45)札幌を20時に出発して中札内村に着いたのは2時過ぎ。下山地点に自転車をデポして、適当な道路脇でテント張って寝る。3時間くらい寝たところで寝覚ましよりも日差しの眩しさで目を覚ます。コンビニで買ったパンをかじりながら入山地点に向かった。ゲートは鍵が開いてたけど帰りのことも考えて駐車。1時間ほど歩くと林道を修理しているおじさんが5人もいた。どこに行くんですか?と聞かれて、1週間くらい山登りに行きますと答えると驚かれた。そりゃそうか。ひさびさの林道歩きは意外と楽しめて、不明瞭になったところで入渓。30分くらいで支五の沢出合に着いた。日高晴れで気持ちのよい河原歩きを続け、林道終点で休憩してたらヒグマが水飲みに来て目が合った。すぐに逃げていってくれた。河原は8/5-の大雨のせいか全体的にとても歩きやすい。魚影が以前の印象より濃くて驚く。十字峡手前の函滝はいつも通り左岸巻き。十字峡は中を泳いだ。水量少なめかも。以降出てくる函は中を行ったり巻いたり。最初の方は久しぶりの日高の、水の澄んだ綺麗な函滝となるべく触れ合おうと頑張って中を行ってたが、途中で流石に飽きてきた。・565二股(通称下降尾根末端はよく言われるように逃げ場が無いのでテンバに向かないと思う。)から本流を少し上流に行ったCo580の左岸スラブ滝を望む岩棚でC1。3年前の成田&井上ペアのものと思われる焚き火跡があってホッコリした。夜ご飯を食べて、さて寝るかとシュラフと取り出したらびちょびちょで萎える。そういえば、SeatoSummit防水パックの締め方が甘かった気がする。でもシュラカバでも快眠できるくらい今日は気温高くて助かった。8/25 晴れC1(6:00)支流大滝出合(9:00)Co1100=C2(16:30)滝マークのスラブ滝は右岸から落ち口へ。地図上で逆くの字型の屈曲を曲がり、左岸からの消毒シャワーの洗礼を浴びると懸案のCS滝。やっぱりいつもより水量は少ないみたい。荷揚げ用にザイルの末端をザックに結び付け、雨具を装着して正面突破を試みる。がしかし、弱点が見当たらず水圧にも負け敗退。。。仕方なく左岸J$を20mリードしたがこちらも厳しかった。浅いクラックをガストン気味にジャミング決めて離陸し、堆積した砂利や邪魔な草を掃除してスタンスを作り出す。ST峡クラック開拓で、オンサイトグランドアップを心がけていたせいか精神的に余裕があった。悪いムーブが続くが5m置きにプロテクションが取れるので安心。途中の残置ボルトに感謝のクリップして草を鷲掴みしながらさらに直上し樹林帯まで。そこからトラバースすると比較的新しい残置シュリンゲがあったので同じ木で懸垂して沢に復帰した。ここの対処に1.5hかかった。・681の二股では左股を見学に行った。片道10分くらい走ったら綺麗な滑滝の奥に廊下みたいなのが見えたが、果たしてどんな光景が待っているのだろうか?3年前に尾根上から見た景色は、残念ながらここからは答え合わせできなかった。少し休憩して右股へ入る。7m滑滝を越えて出てきた釜持ち5m滑滝がなかなか手強かった。巻くとかなり高い所まで巻き上げられそうだし、そもそも逆層スラブで消耗しそうなので右岸トラバースを試みるが、10+スローパーを全装では保持できず敗退。今度は胸まで浸かって滝に立てかかっている木(結構ヌメる)にしがみついてズリズリ登ってから渾身のステミングで小テラスまで迫り、木の根っこガバにデッドしてようやく一安心。のはずだったが、そのまま落ち口への直登は近くで改めて見ると厳しそうで結局リッジを岩登りして巻いた。ふぅ。。高巻きから沢に戻るにつれて支沢が合流してくる瀑音が徐々に大きくなってきて、ドキドキしてくる。なんて美しいんだ。。。3年間写真でしか見られなかった憧れの70m大滝を目の前にして歓喜する。時間をかけてじっくりとルートファインディングする。できるだけ水線に近づくか、瀑水を浴びるラインを引きたい。が、、、水線に近いラインはどう目を凝らしても見えてこない。2人でも無理そうだけど、青島さんと成瀬さんは一体どこを登ったんだろう?仕方がないのでなるべく小さく巻くことにした。左岸のルンゼをどうせ支点は取れないので30mくらいロープ無しで登る。結構悪くて思わず声が漏れた箇所もあった。そこから木登りしてリッジを跨ぎ、滝を構成する右壁をロープ出して30mの木登り。ピッチを切った場所にクマ糞があってビビる。あとは立派な木を繋いで沢に戻った。ボルダリーな釜持ち小滝をいくつか対処するとCo900に2つ目の大滝。3年前に尾根上から見えてたのはこれか?緩い段差も含めると全3段で100mはありそう。下2段を快適に直登し、上段を正面に構えるテラスで支点を構築する。これも水線突破はかなり厳しそう。というか時間的に却下。瀑水を気持ちよく浴びて左岸側へ。小さめの、緑ナッツ#6を決めてⅤー岩登りを5mほどこなすと読み通りスタンス豊富になった。適宜カムでランナー取りながら滝への復帰点を探るが、過去に類を見ないほどヌルヌルの泥ルンゼに阻まれて、結局50mもロープ出す羽目に。さすがに疲れた。ユマールでルート全体を観察しながら、泥ルンゼが始まる前に沢に復帰できたことが分かり、視野の狭さを反省した。ロープしまい、数mの悪い草付き登りで沢に復帰する尾根に合流する。全体重かけるともげそうな草付きを体全体でいなして側壁トラバースして沢に戻ったが、これなら懸垂の方が少ない消耗で済んだと更に反省。間髪入れずに、Co1000に水のちょろちょろ流れる岩壁と右岸から30m滝。もうお腹いっぱいなんですけど。ダイレクトラインを探すことなく、本流である30ⅿ滝を右岸高巻く。今回は易しめだった。Co1050では中段にCSのある3段函滝が出てきて、空身で偵察したときは直登したら楽しそう!とワクワクしたが、ザックを背負った瞬間に諦める。登った後に荷揚げしたり背負って同ルートをユマールするのがしんどい。それに、ロープ出してると時間かかるし良い終了点が得られる見込みも下からだと持てないのでどうしても巻き先行になってしまう。結局、巻きも結構いやらしくて進退窮まりそうになり、最後は落ち口に向けて気合のデッドステミングした。「自分で自分を説得できない奴はいずれ行き詰まる」という、いつかの漫画の言葉を思い出す。素直に直登すればよかった。この滝を越えると沢は開けてガレに埋め尽くされる。正面のガレを詰めていくが、いつまで経っても二股が現れない。方角も西成分が無くおかしいことに気がつき、空身で下ってみると二股を見逃していたことが判明。だいぶ疲れているらしい。本当はもう少し進めておきたかったが、疲れているしもう16:30を回っているしでCo1100二股をC2とした。側壁からの落石は少し怖いけど、薪豊富だし、神威と思われるかっこいい山に見守られた良いテンバだった。8/26 快晴C2(6:00)稜線(8:00-8:30)ペテガリ岳(12:45-13:15)Bカール(15:00)・722三股=C3(16:45)Co1100を左股に入ると、昨日の大滝群から一転して日高の典型的な無限滑滝帯になる。時折脆かったりホールドが細かくなったりするが基本快適に直登できる。Co1200二股は左股を選択。右股は地図を見ると崩壊地っぽくて嫌だったのだが実際どうなんだろう?滝というよりは、申し訳程度の水流がある岩盤になってたかもしれない。ひたすら滑滝を登って最後は30分の短い藪漕ぎで稜線に出る。青空、緑の木々、流れる白い雲と、どこまでも続く山並み。気分爽快。支流大滝の全容は解明できたし、もうここから東尾根を下って帰っちゃおうかなと迷う。少しばかり考え直して、「ねぇ、きみは本当にそれでいいの?」と自分自身に問いかけて計画通りペテガリを目指すことにする。ペテガリまでの稜線は鹿道もそれなりに発達しているのだが、暑いし登り基調でペース上がらず。しんどかった。さっさと東尾根下山しなかったことを若干後悔しながら、・1573以降は30分に1回座り込んだりしてしまいながらもなんとかペテガリ頂上まで頑張る。安心安定のガスガスピーク。3年ぶりの感慨が湧き上がってくるかと思いきや、そうでもなかった。そういえばおれはそういう人間だった。というか、細長いテントウムシみたいなのが気味悪いほど大量発生していて、吐き気を催してそれどころじゃなかった。支六の沢だけでそれなりに満足したし、もう今から東尾根で無理やり今日中に下山もありかなぁなんてまた同じことを考えてたが、地図をよく確認すると今まで4時間かけて歩いてきた距離の4倍近くを、それも節水しながら藪尾根歩きしなければならず絶句。台風接近が気がかりだけど、明日中に歴舟川本流に着けば天気的にも問題なさそうなのでキムクシュを降りることにした。「急がば回れ」ってこういうことか?と1人でちょっとだけ納得した。南西に支尾根の伸びたポコを越え、3年前に泊まったBカールを確認してからガレを下る。なぜかいつもより攻撃的なブヨにたかられてめちゃくちゃうざかった。休憩する気になれずそのまま下降を続ける。Bカール沢はフカフカ苔絨毯と滑岩盤がなかなか綺麗で降りる分には退屈しなかった。・722三股は合流点のちょうど対岸に比較的平坦な台地があるけど、虫もいるし草も伐採しきれず不快そう。クマ糞が多いのが気になるけど、今夜も雨降らないし、もう雪渓も無いから鉄砲水もたぶん大丈夫だろうとこの河原でC3とした。8/27 晴れC3(7:00)歴舟川本流出合(12:00-12:15)林道終点(13:15-13:30)自転車デポ地(17:00)いつも通り3時半に起きて、今日は30分だけ二度寝を許してくれと目が覚めたら4時半だった。キムクシュも水量少なくて苦戦しないだろうしまぁいいかと、のんびり準備して出発。これが全然良くなかった。出発してすぐ、左の尾根の方からガサガサと草木の揺れる音がした。そちらに目をやるとヒグマが顔を出す。一頭だけで体長2mも無さそうだから、親離れ直後の若いオスだろうか?今回笛を忘れたので適当に叫んで、早くどこかに行ってくださいと願っていると、頭を上下させて鼻をヒクヒクさせながらこちらに近づいてきた。。!背筋が凍る。明らかにこちらに興味を持っているように見えた。絶対に敵わないけどMizoのハンマーを右手で振り上げてさっきより大きな声でわめくと、さらに距離を詰めてきて沢中に降りようとしている。これが2年前に仲間が母クマに襲われそうな場面で、本能的にカメラに手が伸びてしまったサイコパスの最期か。。?(泣)と1人悲しくなっていると斜面へ駆け上がってくれた。けれどもその後もこちらの様子をずっと覗ってくる。背中は見せないように先に進もうとすると、なんと付いてくるではないか、、。住処に勝手に入ったのは悪かったけど、「おい、いい加減にしろ!!」と殺気を込めて怒ったら、これから進む方向の尾根へと姿を消した。たぶん時間にして10分も経っていないけど永遠にも感じられた出来事だった。何を考えているのか全く分からない相手というのは本当に恐ろしい。今でも目が黒ぼけしたような顔が脳裏に焼き付いている。現役の頃からずっと楽しみにしていたキムクシュ下降は全く楽しめなかった。逃げ場の無いゴルジュ内であのヒグマに待ち伏せされてるんじゃないかと妄想が膨らんで身の毛がよだつ思いがした。実際、ゴルジュの合間の砂地には足跡が散見された。鉢合わせを避けるために小さな屈曲の度に叫び、恐る恐る先を覗いて姿が見えないことに心から安心し、そしてサワガラスが水面を叩く音や風で草木が揺れる音にすら心臓を握られた気持ちになりながら駆け抜けた。林道に辿り着いた時は生きて帰ってこれて良かったと心の底から安心した。一応また林道上で遭遇する可能性はあるのでビクビクしながら、道内の、特に日高の沢におけるヒグマリスクは海外登山のヒドゥンクレバスに近いんじゃないか、、?などと考えながら林道を歩いた。明らかに人間の足跡があって驚いたりもした(下山後北大山スキー部のものと判明、やりますな)。デポしておいた自転車で林道を爆走し、さらに駐車地点までの1時間半を暗闇の中、ヒグマ遭遇を恐れて全力疾走した。太腿が死ぬほどパンプした。無事に車に辿り付いたとき、この4日間の出来事が思い出されて、自分で自分に「まぁまぁ頑張ったんじゃない?」と、心の中で1人拍手を送った。まわり道も程々にしておかないといつかもっと酷い目に遭いそうだなぁと。でも本心では全く懲りていない自分がいて、「本当にどうしようもない奴だ」と心の底から安心していた。核心は、支六の沢右股と共通の・681CS滝からCo1050-3段CS滝までと短い。支流大滝沢に入ってからはCo900-3段100ⅿ滝以外は特別苦労せずに巻けてしまう開けた地形である(そうだと予想して沢単独行の舞台に選んだのだが)ため、退路が断たれるプレッシャーは少々薄い。雪渓も近年の状況を鑑みれば恐れるほどではない。Co1100からは一転して快適な滑滝直登が楽しめる。山谷!!!で最難(かつ最高に楽しい)だと思うピリカ南東左と同程度に感じたので、この沢も!!!が妥当だと思う。まぁ!!!*でもどっちでもいいです。もう少し快適に直登できそうなら色んな人にお勧めしたいんですけどねぇ。。。支六の沢右股の・681を左股に入った支沢、通称ゲジゲジ沢に興味ある方いませんか?3年前、下降尾根からその一部を目撃したのですが、絶望的に屹立した函地形に雪渓が詰まっていて、当時は「あんなの人間に登れるのか?」と震え上がったことを覚えています。その函地形内部に滝がかかっていれば相応の困難が予想されますが、何もなければ雰囲気だけの聖地巡礼的遡行になるでしょう。山谷!!!を4本くらい、!!!*を2本くらい、苦戦しつつも遡行できるだけの経験値を積んでいれば、挑戦する資格は十分あると思います。卒部後2年目くらいの夏メイン山行にいかがでしょうか?でもまずは仲間探しですね。僕は、北大山岳部の先輩方が積み上げてきた直登沢文化の中で育ち、さらに成田さん井上と強力メンバーに恵まれていた、とても運のいい人間だと思います。本当にありがとうございました。ギアの進化や、フリークライミング文化の浸透も含めて、巨人の肩に乗りまくりです。あ、でも自分が気になる場所に行くのが一番ですし、直登沢とか継続遡行とか既存の枠組みに縛られずに何か自分なりのコンセプトで取り組むのもいいかもしれません。自由な発想を受け入れてくれるだけの懐の深さが日高山脈にはあると思います。僕にとっては、留取南西面のあのすごい滝やヤオロ北西にも大滝がありました。ピリカ南東右の100ⅿ大滝も水線突破できないか狙ってたんだけどなぁ。・マスターカム#2~4 ・キャメロット#1,2 ・トライカム(#5含む) ・ナッツ ・ナイフブレード短小3枚、アングル3本、軟鉄2枚・BEAL ICELINE 8.1mm60ⅿ ・グリグリ ・マイトラ&タイブロック・60cm*2、80cm*3、120cm*1、180cm*1、240cm*1(クアッド)・マカルー50L ・montbellバーサライトパック15L(ソロのロープ用)・3シーズンシュラフ ・finetrackフラッドラッシュタイツ・montbellサワーシューズ(お金の余裕なくラバーソール買えず) ・捨て縄5mm*10ⅿ ・ATC(予備確保器として)

|

|

2023-8-25 9:42

|

カムイエクウチカウシ山

カムイエクウチカウシ山(沢登り/日高山脈)日程:2023-08-22〜2023-08-23メンバー: Mt-sunny kaneko23コースタイム:コース状況/その他周辺情報:要所要所にピンクテープあり。写真:ピークから南。タープ張りの奥深さを知った。局長のおいしいコース料理。八の沢。テント泊のガイド登山者の横で焚火&タープ。朝日に照らされた八の沢カール。ピークから北東。後輩に写真を撮らせる釣りおばさん。感想:沢登りと夏道の中間のようなルート。カールはやっぱり綺麗だった。私、しゃばい沢好きかもしれない。

|

|

2023-8-24 2:20

|

白水川

白水川(沢登り/札幌近郊)日程:2023-08-16(日帰り)メンバー: shibabemaru Sugiyama_2022 tamaki_2023コース状況/その他周辺情報:林道ゲート(7:00)Co520(8:00)林道(11:00)宝来小屋(12:30)無意根登山口(13:50)林道歩く。踏み跡不明瞭になったので入渓したところ砂防ダム×2の手前だった。砂防ダムどちらも左岸から捲く。Co800までは特に何も無い。いいペースで進む。Co800の函はザイル出したが要らなかった。Co86015mFの後から小滝が連続して楽しい。Co930で林道上がってあとは無意根登山口まで。宝来小屋までは踏み跡明瞭だが、笹が被っていて不快。無事に下山し、やっと本年度のルームにある白水の呪いから解放!かと思いきやLが運転途中から急に高熱と腹痛に襲われる、、写真:Co900付近の滝

|

|

2023-8-21 12:44

|

S峡

S峡(フリークライミング/大雪山)日程:2023-08-16〜2023-08-17メンバー: Nakagawa2019 Mt-sunnyコースタイム:コース状況/その他周辺情報:紅葉谷エリアも流星エリアも山の斜面にかすかに残る踏み跡をのぼっていった先にある。本当にたどり着くか少し心配になりながらも登っていくと岩の基部、平らで落ち着けるスペースに出て、木々の間から対岸の岩や滝などの綺麗な景色が見えて、秘密基地みたい。写真:4年目の秋。RP時の核心は最後の木を掴むところでした笑(よれてた)月天心2p目。S峡のPRに使ってもらいたい一枚。紅葉谷エリアのルートを次から次にRPしていく中川さん。?初めての車中泊。びっくりするくらい快適・快眠!?羨ましい〜〜帰宅後シースー。テイクアウトの魅力に気づいた。月天心3p目。調子乗ってリードするんじゃなかった。。やられているP。Shooting star☆かっこいいルートだねぇ。月天心1p目。レストしているときに滝を見て癒される。感想:自分の作品をあーだこーだ言いながら再登してもらえるのってけっこう嬉しいですね2日間、クライミングも車中泊もネ―ベン食べるのも(今回は手作りレモンタルト☆)ドライブも全部楽しかった。瑞牆も楽しむぞーー!!

|

|

2023-8-20 4:43

|

湯ノ沢

湯ノ沢(沢登り/札幌近郊)日程:2023-08-15(日帰り)メンバー: Sugiyama_2022 tamaki_2023コース状況/その他周辺情報:採石場(8:00)Co380(8:30)林道(11:00)空沼小屋(11:20-12:00)採石場(13:00)晴れ。採石場から少し林道歩いて、Co380で入渓。きれいなナメ。Co750Fは一段目お助け出したが要らなかったそう。2段目はお助け出さなかった。Co810の15mFで滝行。巻きの上りはガレとザレの中間。巻きの下りは、ピンクテープや踏み跡がしっかりあり、信頼できるブッシュも多く斜度もきつくなく容易。一瞬で遡行終了。空沼小屋で薪割りしたあと、夏道で下山。白樺山荘真駒内本店は行列で敗退。手軽でいい沢。写真:滝行

|

|

2023-8-16 3:37

|

カウンナイ〜トムラウシ〜天人峡

カウンナイ〜トムラウシ〜天人峡(沢登り/大雪山)日程:2023-08-14〜2023-08-15メンバー: shibabemaru koichiro_mコースタイム:写真:感想:準山と違って成果を出すとか考えずに、久しぶりにMだった頃のように純粋に山を楽しめた。ヒサゴ沼周辺でデジカメ紛失しました。OLYMPUS Tough tg320 本体はブルーで黒いケースに入っています。見つけた方は連絡頂けると嬉しいです。

|

|

2023-8-15 10:08

|

黒部支流・祖母谷(ババダン)〜白馬岳、旭岳、清水(ショーズ)岳

黒部支流・祖母谷(ババダン)〜白馬岳、旭岳、清水(ショーズ)岳(沢登り/白馬・鹿島槍・五竜)日程:2023-08-10〜2023-08-14メンバー: yoneyama macchan90 fujiwara61コースタイム:写真:沐浴剱岳とチングルマのふわふわ黄昏どきCo2000mの滝。右岸を巻く中は泥沼行けない滝とマツ泊まりバにする。国内外観光者続々なりへつりのある深み旭岳振り返れば劔岳がっっ!劔も隠れた朝の劔岳おはよう対岸の・2181や側壁の大滝に斜光線?一休み黒部本流右岸へ渡る派手な橋がんちゃんねるさんと橋から見える本流の黒部第三発電所Co2000mの滝。右岸を巻く・2181ちらりヤブコギ猫又断念のときヤブコギ猫又断念のとき岩盤続く劔岳がよく見えるからテン場にする。黄昏どき食べきれず明日の朝も食べよう朝の剱岳黒部渓谷トロッコ列車で発車結局あそこに見えている1981の上までリッジの藪こぎをして乗っ越すしかないことがわかる。がんちゃんねるさんのサイト4年前の遭難救助のお礼にもらったスコッチ12年とマツ祖母谷右岸へ渡る橋へつりのある深みガレが本流まで繋がってる剱岳に捧げる沐浴黄昏どき稜線へのふたりヤブの中の岩棚で集まるトラバースして来たけども、全然降りられない感じの谷底左岸からの支流を確認行けない滝とマツ黄昏スマフォの防水ケースに水入っちゃって曇り始めた。岩盤登り。大高巻きの途中、対岸の滝を見る剱岳に捧げる沐浴出発前の二人それでも傾斜は結構ある本流もエグそうコルより下降豪雪地らしい景観?第六堰堤を見上げるはなはなヨツバシオガマが盛り・1981は展望良き山頂だった〜。へつりのある深みこの狭さがかわいいながい下り道昨日の飯を分け、マルタイラーメンと木登りも得意だ晩飯の支度トンネルはいい感じに暗い祖母谷温泉対岸より昨日の飯を分ける藪の中でバグってる雲に呑まれるヨツバシオガマが盛りヨツバシオガマが盛り劔岳は大人気だ岩盤続くほんとに行けるか緊張の下降側壁はさすがの黒部。剱岳に捧げる沐浴中央が大高巻きした・1981峰。右側中腹のスラブをトラバースして下降路を探したが、これでは降りられず、結局最高点までリッジのヤブを漕いだ。あそこのスラブの灌木を伝って左へトラバースしたら降りられるかもしれないウサギギクに日が当たる劔も隠れた高巻き藪こぎ中泊まりバにする。ヨツバシオガマ盛りヤバい草付きトラバース巨岩多しいけない滝が遠くに見えてきた側壁はさすがの黒部。・1981の断崖。巻いてもどこも降りられなかった。対岸のエグい壁清水岳振り返り20m大滝。左岸を巻いて巻いて、大高巻きとなる。霞むネコマタ最後の数mの段差がまた微妙堰堤の上の砂礫がC1足元を選ぶ。落石を避ける。離れて歩く。見かけよりはかなりうまい味噌納豆雑炊不帰の小屋雲海、徐々に台風の影響あり旭岳旭岳最下部はショルダーで、細かいスタンスをイジイジ登ってザック釣り上げの一枚岩。剱岳は一休みだ劔岳を見ている出発岩峰現る・2181か。あの辺りが特に険悪なところ。突然開けた源流部。ネパールの長旅を思い出す風景。白葡萄酒だってある。へつりのある深み残置ロープあり最後の数mの段差がまた微妙へつりのある深み草付き、足元、緊張なのだ。堰堤の上の砂礫がC1小滝を超えていくトンネル付近のガレ急斜面で倒れ、顔を岩にコスッたスマフォケースの曇り振り返れば劔岳がっ!大滝見えた・1981より剱岳スープスパゲティー人参じゃがいもオクラにんにく大豆肉入り堰堤の上の砂礫がC1沐浴マツムシソウ盛り稜線へのふたりコマクサ点在の砂礫地20m大滝。左岸を巻いて巻いて、大高巻きとなる。硫化水素臭う白い滝。右岸のガレを巻く登ってきた方角安全地帯間近。旭岳大滝見えた?米山草付きトラバース堰堤の上の砂礫がC1昨日大高巻きした1981の岩壁が中央。その左延長には大きな三角の鋭鋒。対岸の右延長にはマチュピチュのような・2181が見えている。祖母谷を挟んで両側に、硬い岩層が貫入していて、それが帯状に険悪な地形を作っているのではないか。稜線へのふたり・2181峰左のあたりの岸壁が威圧する泊まりバにする。黄昏対岸の・2181や側壁の大滝に斜光線コマクサ点在の砂礫地白馬岳山頂の3人藪の中でバグってる旭岳からの源流へ剱岳の黄昏時刻 Dimming of the Day大高巻きの途中、対岸の滝を見る雪渓がでた果てしない高巻きに辟易しているところ対岸の・2181峰祖母谷温泉、橋より祖母谷第六堰堤、林道はあそこまで旭岳劔岳おはよう昨日の飯を分け、マルタイラーメンと対岸のエグい壁ながい下り道ヤブコギ猫又断念のとき林道終点付近の埋まったトンネル最後に出てきた。さようなら旭岳からの源流へ剱岳に捧げる午睡最後に出てきた。さようなら白馬岳のポタラ宮殿が見えてきたCo2000mの滝。右岸を巻く劔も隠れた雪渓がでた遠きネコマタマツのトップで草付きトラバース北陸新幹線より米山黒部の奥へ劔岳は人気だ朱色の空コルはチングルマのフワフワが盛り旭岳Co2000mの滝。右岸を巻く感想:8/10晴れ トロッコ入山、堰堤超え宇奈月からの黒部渓谷中流部は20年ぶり。お盆連休前日に入山した。それでも行楽の人々多し。相変わらずの熱波(欅平で38度)もあり、くらくらする。黒部川まで新幹線でスッと行ける日が来るなんてなあ。宇奈月温泉で岐阜から来たマツ、フジさんと合流し、1時間半のトロッコ入山。今回も記録薄、人気山域カスりラインをゆくマツの計画だ。記録も薄いが特に調べもせず加わる。沢登りは、一度自分からすき好んで地獄に懸垂下降しておいて、天国を目指して奮闘し這い上がるような面がある。これはいわば地獄行きのトロッコ列車なのかもしれない。林道終点付近のガレ場で足場が脆く、重荷に捩られて顔面を岩にコスってしまった。早々に流血だ。スネにはよくあるけれど顔はなかなか。堰堤上までの竹藪はかなり強靭だった。4年前に遭難救助したケンさんから先月ご挨拶があり、お礼に頂いた12年スコッチと、浅草寺のオフダなどをマツと分かち合う。8/11晴れ 巨岩多し 気温高し豪雪の黒部らしく地形図だけではわからない豪壮な景観の両側面の中、巨岩の多い谷をコツコツと登っていく。へつりもあり、つるつる巨岩登りもあり、ザイルも一回出して側面を登った。右岸を高巻いた滝もあり。マツが的確にノーザイルでの巻きルートを探り、最短処理で下降していく。それにしても暑くて、水も飲んでいるし塩も舐めているのに昼過ぎにはパワーが萎える。今日中に大高巻きを済ませれば楽なのだったが、昼過ぎくらいに劔岳がかっこよすぎのテン場適地を見つけてしまって荷物を投げ出す。マツは翌日の大滝の巻ルートを見学に行く。今日も皆全裸で沐浴。気温も高く気持ちが良いもの。フジさんは南米の半年旅行でよくやっていたとの事。なぜか体が温まる。カメラ役のスマフォの防水カバーがボロくて水が入り、撮るたびにこじ開けて曇りを拭う羽目になった。それから充電ケーブルが不調で、重い電池はあるのに、山中では2台のスマフォに充電できなくなってしまい、ログも4日目までだけとなった。スコッチは高級なのだろう、いくら飲んでも悪酔いしない。8/12 晴れ Co1600m滝の大高巻き5時間祖母谷の核心は標高差400m近い高巻きのCo1600の20m滝。終わってみればそう書けるけど、巻き始めはやはりなるべく小さく巻きたくてスキあらばスラブの傾斜が緩くて灌木やスタンスがありそうな弱点でトラバースを試みる。2度ほどやったが結局絶壁で懸垂もできず、1981の山頂までヤブを追い上げられる。長い時間ヤブだと靴底のフェルトが乾き滑り易くなる。乾いた草付きでスタンスが決まらず、掴んでいた灌木が折れて、米山が5mほど滑り落ちたが灌木を掴んで止まった。止まらなければ速度がついて地獄行きだった。熱中症気味の体調は注意力を落とす。1981の山頂は展望の効く好適なところ。コルの付近には窪地もある。ハイマツのジャングルには先人の落とし物もあった。コルからの下降は、下が見えるまで不安なもの。見通せてもなお、足元が危うそうな傾斜面だが、降りられた。降りてから1981の北東面岩壁を見上げ、はじめから最高点を目指しても良かったことを知る。巻いた区間の無数の険悪な滝やゴルジュの様相は知る由もない。顕著な滝がいくつか、微妙な巻きを交えて、源頭へと進み、突然視界がひらけ花に覆われたせせらぎの盆地に出た。主稜線まで緑の山肌が続き、誰もいない天国のようなところ。テン場とする。8/13 晴れ 夏道稜線歩き+ネコマタ断念光を浴びて花の咲き乱れる稜線まで登る。分岐にザックを置いて、喧騒の白馬岳も往復する。旭岳もアタック。名前も居場所も地味だが意外な高山で、素通りするには惜しい山。清水岳までの稜線で会う人は10人もいなかった。清水岳山頂では猫又谷から猫又山を経由してハイマツのヤブコギ3時間を終えたばかりの沢登りユーチューバー、がんちゃん氏と会う。我々もともと猫又遡行が原案だったので、大いに話しが弾む。「あんな若者で猫又谷をやろうなんてやつがいるなんて嬉しいなあ。」とマツ。「猫又谷は良かったけど、このヤブコギは一生二度と来たくないですね!」との感想をいただく。次にはデカいガッシャーブルムのザックを背負った4人の若者が喘ぎながら清水尾根を登ってくるのにも出会った。聞けば中央大の山岳部とのこと。雪訓用のピッケルなども持っている。白馬の雪渓に行くのに清水尾根から登るというのが若い。励ましの声をかける。清水岳は出会いの場だ。といっても数少ない出会い相手はそれだけ。さて、計画通り猫又山へのハイマツ3時間ヤブコギコースに突入する。が、すでにファイトは尽きていた。重荷の低速で数百メートルヤブを漕いでみて、引き返し清水尾根を下ることに決める。この時間からでは水のあるところへはたどり着けないだろうし、炎天下の熱中稜線行動は結構体調に響いていた。明日また記録薄のカシナギ深層谷を延々懸垂下降していくファイトが尽きかけていた。清水岳から尾根道を下り、沢の源頭に少し降りたあたりでテン場。狭い場所だが快適に整えた。入道雲を見て遠雷を聞き、10分ほどの夕立も来た。タープの下で今回初の雨を凌ぐ。大きな女の良いところについて熱心に話し合う。まだバーボンが出てきた。8/14 高曇り清水尾根を下山北西向きに接近中の凶悪台風は関西方面へ行く。雲は増えてきた。下りの地下足袋なので腫れ気味の第一指、第二指の指先をテーピングして尾根を下る。長い道だ。はじめは豪雪地の稜線らしい美しい草原と池塘と花の道。そして劔岳とお別れ。避難小屋の下の道は谷に降りず、急斜面を避け、トラバースの複雑なルート取り。険悪なこの山域の登山道で、地形の弱点を縫っている。黒部奥山周りに由来する道かもしれないとのマツの話。利用者が少なそうなのに、よく保守点検されている。大したものだ。最後の名剣沢を渡るあたりでは日射のギラツキに目がくらんだがこの下で林道に合流。祖母谷の露天に浸かって下山連絡し、一安心してトロッコ目指す。体の節々がガキガキだが、いまこのときこそが天国かもしれないのだ。 白馬岳という名峰に沢登りで立つならば柳又谷に止を刺す。ただこの谷に向かうに我々は歳を食い過ぎた。第二候補の祖母谷だが地形図上から受ける印象は私にとりただならぬものがあってこれも黒部の谷の溯行希望リストからは外せない一本だった。この谷のことを調べると冗長散漫な印象を受ける記録を散見したものの「ここにしかない何か」を求めてオジサンたちは宇奈月温泉へと集合した。【8/10(木)】欅平駅から祖母谷上流を目指す。6つ目最後の堰堤上の標高960mで幕とした。【8/11(金)】歩き出して直に左岸から水線の支沢が入るあたりの瀑流帯に入る。西ノ滝出合先の次の廊下帯では登れない小滝の左岸バンド状にロープ出して懸垂下降するシーンもあった。硫黄沢を分けると行く先に2181m峰の岩峰が現れてハードボイルドな世界への入り口を示していた。標高1500mの左からの支流を分けると両岸いよいよ荒々しくイキり立ち、例のゴルジュ大滝が現れる前に泊とした。藤原さんと私がデカ女ラブ友だったことがここにて発覚した。【8/12(土)】両岸に大岩壁を従えた迫力の20m滝はおいそれとは取り組めず、ここから高度差400mの大高捲きである。草付きから灌木を繋いで上昇、大雑把なスラブが現れたところで下降の可能性を探りに水線へと横這って寄って行くも下降など話にならない断崖で、シャクナゲのリッジを繋いで登高していく。ついに・1981まで到達し、この人の到来の稀な展望台で剱を愛でつつ一服した。剝き出しの崩壊壁の谷へと下降する道を当て、ノーザイルで何とか下降して一息ついた。以降、緻密さを欠いたガラ谷へと転じてこれまでを挽回するかのように捗る溯行で印のある30m滝、そして2275m二俣へ。穏やかな泊地で大いに寛いだ。【8/13(日)】のっそり起き出して、左の沢を辿って白馬岳を目指し稜線へ。そして空身で白馬岳の山頂まで。その後、日本百高山の旭岳も登って清水岳を目指すも日射に炙られて消耗した。清水岳到着が12時半前で、猫又山へのハイマツ漕ぎがこれからの労務である。地図で想像する以上に登り返しが多く見え、暫く下った辺りでパーティーとしてのこれからを話し合った。結果、疲労の色濃く水も無い今の我々に猫又山まではとても到達できないであろうことから今回はその山頂を諦めることとした。水のある沢の源頭部で泊まることとした。【8/14(月)】長い名剣尾根を筋肉痛に悩まされつつ下降した。祖母谷温泉の露天風呂に疲れ切った身体をズブズブと沈めた。宇奈月温泉行に再乗車し、車を回収して黒部の街へ。箱根清水で水汲んで、黒部の国鉄駅で日に焼けたお二人に手を振る。今回も、笑いの絶えない良い山だった。思いが遂げられないことの効用も、知っているつもりだ。下山して、今はもう来年の山を考えている。 【20230815台風7号に騒ぐ、終戦記念の日に記す】

|

|

2023-8-15 3:59

|

忠別川融雪沢遡行

忠別川融雪沢遡行(沢登り/大雪山)日程:2023-08-12〜2023-08-14メンバー: saito1987 zeniya1990コースタイム:写真:突破できそうもない函滝釜滝多し大二股の光景Co1300二股の天場源流へ敷島の滝右岸を捲く入渓渡渉点を探すのに難儀砂防ダム越える唯一のナメ滝は右岸直登できるアカエゾマツの純林に月光終わりの函滝ここまで狭まる15m滝右岸岩壁を高捲くさすがに水は冷たい下部遡行開始御鉢着ここから旭岳を越えて姿見に下りる巨岩多く歩きにくい河原最後のガレを詰めて御鉢へ大高捲き終了後大ゴルジュの終了点から下流を見るブッ立ち滝は左岸から捲く源流のお花畑へ朝日を正面から浴びる大曲の快適天場一転して平穏な流れ岩盤が出てきて快適なところも巨大砂防ダム右岸高捲き時間がかかる懸垂で金網フェンスの上から堰堤上へ激流の部分を避けて泳ぐしかない河原が歩きにくいので鹿道を有効利用する凝灰岩の白いナメ床核心最後の函は右岸テラスを行って最後捲く水流に抗って進む対岸の岩壁1770二股を左へ函滝が出てくるが草原上から容易に捲ける激流のへつりこの後落ちて流される感想:お盆の前半、日高は雨、大雪は晴れというヨミで直前になって日高から転進。杉山君ごめんね。1日目:前日の雨から1日減水を待って入渓。忠別川はさすがの水量と水勢。渡渉は容易ではなく、一度渡ればヘツリと高捲きを繰り返し、どちらかの岸をジワジワと進むしかない。大曲の手前、銭谷がへつりから落ち、激流に流される一幕有り。ホント生きてて良かった。大曲右岸の厳しいへつりから左岸側に渡った所に良い天場がありC1。2日目:大二股手前の函滝を右岸から高捲くがまたすぐ突破不可能な函滝が出てきて右岸の大崩壊地から高捲く。大二股の荘厳な光景をしっかりと目に収め、再び大高捲きに入る。途中、銭谷に熱中症の症状が出て時間がかかった。高捲きから25m×4回の懸垂で大ゴルジュ終点付近に降り立つ(下りた場所が若干下流側だったようだ)。大二股から続くゴルジュは上流側から見ても圧巻だ。1200m屈曲を過ぎ、いくつかの滝を高捲き、増水したキムクシュのような函をテラスから眺め歩くと核心は終わる。ここから上流側は一転して視界が開け、緩やかな高原上をタラタラと流れる牧歌的雰囲気となり、熊さんがコンニチワと出てきそうな感じ。Co1300二股から上は快適な天場がなさそう(焚火が楽しめるという意味で)。3日目:地形の変換点にいくつかの滝がある(このうち1つが唯一直登できる川幅いっぱいのナメ滝)が、下流側と比べると高捲きも苦にならない。草原上の鹿道を伝って源流の方へ向かえば、まさにカムイミンタラの世界が広がっている。奥の二股は左を詰め、大雪山御鉢/荒井岳の東へ。雪渓はほぼ消失していたが、御鉢直下まで水の流れがあった。飽きるほどの高捲き、激流のへつり、渡渉の繰り返し。垂直の登攀的要素は出てこないものの、沢の総合力が試される北海道第一級の渓谷だ。

|

|

2023-8-4 10:26

|

白水川〜黒岳

白水川〜黒岳(沢登り/大雪山)日程:2023-07-30(日帰り)メンバー: shibabemaruコースタイム:コース状況/その他周辺情報:林道は途中までは思ったより歩きやすい。途中から落石などで崩壊していて、林道でもヘルメットかぶった方がいいと思った。写真:林道。Co1350の25mF。大きい。入ってすぐ。腐卵臭。お湯が湧いててもくもく。どこかの滝。右岸の捲くほう。沢型が二つあって、多分どっちからでも捲ける。雪渓。もやもやピークだった。感想:簡単なんだけれども水流多いし岩も大きいし迫力があった。捲きのRFとか、判断を間違えたら死ぬかもしれないところをすべて自分で決めていかなければならないことに疲れた。準山メインやるLsってすごいと思った。脳内で架空のALとMを作って会話したら少し気が楽だった。

|

|

2023-7-28 5:39

|

千代士別〜床丹川

千代士別〜床丹川(沢登り/増毛・樺戸)日程:2023-07-22〜2023-07-23メンバー: misa2021コースタイム:写真:

|

|

2023-7-26 12:57

|

白老周辺(三重ノ沢〜砥石沢・深沢川)

白老周辺(三重ノ沢〜砥石沢・深沢川)(沢登り/支笏・洞爺)日程:2023-07-22(日帰り)メンバー: shibabemaru ogaga tamaki_2023コースタイム:写真:徒渉点探し中の二人深沢川の謎の車。死体とか入ってたら怖いので覗かない。突っ張りの果穂。ふかふかの毛虫がいた。他にもかたつむりとかハンミョウとかいた。白老川。滑を渡る。F4三重の滝三段目を登ってくる玉木Co320の滝。眺めて引き返し。Y字状のF2。Yを右側に行く。ゴルジュ帯の入り口。感想:短くて少し物足りないけれど楽しい沢。かたつむりとかがのんびりしていて幸せな雰囲気。玉木くんを連れていけてよかった。

|

|

2023-7-25 11:52

|

天幕沢から愛別岳

天幕沢から愛別岳(沢登り/大雪山)日程:2023-07-22〜2023-07-23メンバー: saito1987 Yanke1987 onodera22 Sugiyama_2022コースタイム:写真:滝マークの滝は左岸容易に捲く大滝を抜けて明るいナメと小滝愛別岳すべて直登していく永山岳の下りから沼の平高山植物の咲き乱れるフィナーレCo1800付近からザレ場の小尾根に取りつき比布−愛別間の稜線へ上がる左岸の林道跡を辿り天幕沢へ入渓石狩川の渡渉壊れた橋の付近は水流強く渡れずやや上流側を渡る15m滝右岸捲く40m大滝右岸の浮石多い斜面から捲く(ザイル45m+10m)核心部手前Co900付近でC1比布岳頂上源頭近くの雪渓Co1600付近Co1150から函状ナメと小滝が連続感想:先週の南日高に引き続き、表大雪の沢へ。沢2年班の動き、捲きの判断、雪渓の処理等を確認。あとは場数を踏んでいくしかないね。中部日高が待ってるよ〜

|

|

2023-7-24 11:19

|

メナシュンベツ川⇌十勝岳〜楽古岳〜夏道下山

メナシュンベツ川⇌十勝岳〜楽古岳〜夏道下山(沢登り/日高山脈)日程:2023-07-22〜2023-07-23メンバー: Mt-sunny koichiro_m kaneko23コースタイム:写真:ドラム缶を超えて十勝ピークからオムシャと野塚最後は笹藪を詰める十勝岳への沢は大ガレ楽古岳へは滑滝が続く感想:夜、ふと目を覚ました時に見えた一面の星空が綺麗だった。1年班にしては珍しい切り立った渓谷と連続する滝を超え、朝8時の風が吹き通る青空の下の稜線へ出たときは、感無量だった。ピークで風と戯れる1年目がかわいかった。

|

|

2023-7-23 10:54

|

ソエマツ川ピリカヌプリ北西面直登沢

ソエマツ川ピリカヌプリ北西面直登沢(沢登り/日高山脈)日程:2023-07-23(日帰り)メンバー: Iida_2017 yumepporoコースタイム:写真:日高大好き?楽しかった夏だね!神威岳純日高的風景風穴斜面?水すっくね〜カッピカピ感想:日高への愛が止まらね〜日高大好きっす!未熟さも感じたけど楽しかった〜

|

|

2023-7-22 5:22

|

白老岳

白老岳(沢登り/支笏・洞爺)日程:2023-07-16(日帰り)メンバー: shibabemaru ogagaコースタイム:写真:詰め。歩きやすい。Co580二股。頂上。稜線上。感想:増水していて入渓するか迷った。函こわい。落ちたら流されそう。稜線上は3mくらいの強い笹がびっしりあって非常に進みづらかった。沢登ってちゃんと頂上まで行ったのは2年ぶりくらいなので嬉しかった。小さい山だけどちゃんと乗越ができて本当に嬉しかった。沢歩きじゃなくてちゃんと登る手段としての沢登りがしたかった。

|

|

2023-7-18 6:56

|

黄金沢 往復

黄金沢 往復(沢登り/増毛・樺戸)日程:2023-07-15〜2023-07-16メンバー: misa2021コースタイム:コース状況/その他周辺情報:Co190入渓点からすぐ右手に歩きやすい道がある写真:滑の始まり二股になっている滝Co420林道入渓点晴れていたら素敵

|

|

2023-7-18 4:35

|

ペンケ札楽古川から楽古岳

ペンケ札楽古川から楽古岳(沢登り/日高山脈)日程:2023-07-16(日帰り)メンバー: saito1987 Yanke1987 onodera22 Sugiyama_2022コースタイム:写真:下部の河原。晩餐は岩魚と羊、野菜カレー直登の滝続く左岸最上部でロープ垂らした滝ほかに右岸から小さく巻くのにロープ垂らした滝×1Co700滝 右岸ロープ出して通過短いハイ松漕ぎで楽古岳やや北の稜線に出る。下山は夏道。感想:山岳部現役2年班の人員不足から25年ぶりにやんけ部長とリーダースタッフを組むことになった。今回のメンバーのように意欲あふれる若手を沢に連れて行くのは楽しい。が、今年でそろそろ最後かな。冷水のシャワークライミングが快適な沢。雪渓はかけらもなし。

|

|

2023-7-17 10:57

|

幌内府川〜余別岳〜ウエンド川

幌内府川〜余別岳〜ウエンド川(沢登り/積丹・ニセコ・羊蹄山)日程:2023-07-14〜2023-07-16メンバー: yumepporo Mt-sunny koichiro_m kaneko23コースタイム:写真:ウエンド1つ目Fウエンド2つ目F

|

|

2023-7-10 2:17

|

エコー沢・余別川本流往復

エコー沢・余別川本流往復(沢登り/積丹・ニセコ・羊蹄山)日程:2023-07-08〜2023-07-09メンバー: shibabemaru koichiro_mコースタイム:写真:エコー沢下の廊下上の廊下CSの滝

|

|

2023-7-6 5:31

|

湯内川

湯内川(沢登り/積丹・ニセコ・羊蹄山)日程:2023-07-03(日帰り)メンバー: misa2021 Sugiyama_2022コースタイム:写真:温泉ミヤマクワガタ

|

|

2023-7-6 5:30

|

漁本流〜漁岳〜オコタンペ湖

漁本流〜漁岳〜オコタンペ湖(沢登り/札幌近郊)日程:2023-07-01〜2023-07-02メンバー: TnkYutaro2019 misa2021コースタイム:コース状況/その他周辺情報:オコタンペ湖 下山後荷物が臭くなる写真:Co920の滝

|

|

2023-7-6 1:31

|

千走川本流往復

千走川本流往復(沢登り/道南)日程:2023-07-02(日帰り)メンバー: shu2019 koichiro_m Sugiyama_2022 kaneko23コースタイム:写真:15mF8mF夏道分岐は雪渓残る

|

|

2023-6-26 2:02

|

発寒川

発寒川(沢登り/札幌近郊)日程:2023-06-24(日帰り)メンバー: shibabemaru Sugiyama_2022 kaneko23コースタイム:写真:660の7mF Co520くらい?の滝。お助け出したがいらなかったらしい。Co500手前くらいの函滝。泳ぐ一年目感想:良い天気で楽しかった。簡単だと言われているけれど捲きがけっこう怖いし滝もいっぱいあって良い。

|

|

2023-6-24 11:37

|

【読書備忘】アグルーカの行方 角幡唯介 2012

アグルーカの行方 角幡唯介 2012

1845年に英国を出発したフランクリンの北西航路探検隊の海氷遭難、129人全員死亡の北極海の同ルートを徒歩で100日、直線でも1000キロあまりの記録。やってみたい探検行だ。実体験で無人境をトレースして彼らが何を見、何を感じたかを探検家の著者が考察する。2011年3月12日スタートの日付も良い。

飢餓、カロリー、肉食

スコット隊と同じ、日に1kg、5000kcalを補食してもこの低温環境でこの長期間だと我慢ならない飢餓感が募る(p142)。キングウイリアム島で麝香牛を仕留めて肉を食べる、子牛を殺すシーンはやった者でなくては書けない迫真さだ。死を覚悟した野生動物との睨み合いを書く下りは心に残る。

地図の意味について

地図を持つことの本当の意味は、見通しが立てられることであり、アグルーカたちにはそれがなかった(p163)。私達の親しんできた通常の登山手法は、地形図を手に「未知」の山域を踏査することだが、そもそも北西カナダヌナブット準州の「不毛地帯」の高低のあまりないツンドラにその日の射程内では地形図などあまり意味がない。それでも大縮尺の地形図があれば〇百キロ先には湖がある、川の方向がやがて西に曲がる、といった見通しは立つが、アグルーカたちにはそれさえもなかった。その絶望感と希望を著者は想像する。

「地図がない世界を旅していた人たちを私は純粋に尊敬する。地図がなければ、その先の地形の状態が分からず、先に見通しが立たない。(略)それは今という時間が未来から分断された世界を旅するということに他ならないのだ。土地が未踏であるということは、彼らの隔絶感をさらに高め、旅を不安なものにしていた。しかしだからこそ、いっそう魅力的なものに変えていたともいえる。」(p336)

なぜ何度も極地に向かう?

遭難したフランクリンや、その後も捜索に出かけた数々の極地探検家たちは、なぜこんなに厳しく危険な旅を何度も行ったのだろうか?その探検家の動機を問うことは、野暮で簡単で難しいのだが、探検家としての著者は爽やかな考察を試みる。

「彼らは北極の自然に囚われていた。人が命を懸けて何かをすることを説明するのに必要なものは、もしかして囚われてしまったという、心の片隅に突き刺さった小骨のような心情のひだを持ち出すだけで十分なのかもしれない。」(p396)。

彼らが体験した生還への旅を追うことで、彼らが感じただろう絶望や、絶景や、その感慨を追想する。170年経っても、地球温暖化以外は条件が変わらない無垢の土地なのだ。私はこんな山旅が好きだ。

※ ※ ※ ※

今月、日本絵本大賞を受賞した北極探検家の荻田泰栄氏がこの10年前の探検行のパートナー。荻田氏の本も読みすすめたい。

最近私は、イグルーを使った長期長距離山行の可能性を考えていて、彼らの使うソリや、フィールドとしての北極圏に興味を持って読んだ。積雪季のサハリン、カムチャツカ、アイスランド、グリンランドなどはどうだろうかと。やはり先人の探検記を読んだ上で臨んでみたい。

(Pは単行本版)

|

|

2023-6-14 1:32

|

札幌岳空沼岳縦走

札幌岳空沼岳縦走(無雪期ピークハント/縦走/札幌近郊)日程:2023-06-10〜2023-06-11メンバー: onodera22 Sugiyama_2022 kaneko23 watanabekaコースタイム:コース状況/その他周辺情報:踏み跡は非常に不明瞭。しっかりとした藪こぎ経験が必要。早朝に出て長時間行動するか、ビバーク前提で行く必要がある。GPSで地図読みする方であれば夏道ロストせずにもう少し早く歩けると思う。写真:真簾沼岩ばかりで久しぶりの山だったのでワクワクのスタートこのくらいの藪がずっと続く。冷水小屋から稜線にのった後の夏道はくるぶしまで水。沢みたいだった。1年目、初めての藪こぎ。感想:反省。こんなにも自分が地図読みできないことに気付かされた。頑張ってくれたMに感謝。また、小屋管理にいらっしゃっていたOBの方々には、大幅な小屋着遅れでご心配おかけしました。申し訳ございません。

|

|

2023-6-11 1:52

|

小樽赤岩/ミナズキ&ハチハニーリッジ

小樽赤岩/ミナズキ&ハチハニーリッジ(アルパインクライミング/札幌近郊)日程:2023-06-11(日帰り)メンバー: saito1987 Iida_2017写真:ハチハニーリッジ1p目鋸フランケ2p目東大壁aカンテ1p目 快適!ミナズキリッジ1p目4p目上から感想:久々に若手と。ルームらしい強い登りだ!・不動岩稜西面/鋸フランケ 2p・ミナズキリッジ 4p・ハチハニーリッジ 3p・東大壁/aカンテ 2p肩もほぼ完治\(^_^)/今シーズン初赤岩、久しぶりに真面目なクライミングやっぱり楽しい!けどウルシまみれで既に痒いぞ〜

|

|

2023-5-20 12:29

|

小樽赤岩/エビス岩&大黒岩

小樽赤岩/エビス岩&大黒岩(アルパインクライミング/札幌近郊)日程:2023-05-20(日帰り)メンバー: saito1987 zeniya1990写真:不動岩稜とテーブルリッジエビス岩のてっぺんで感想:30年振り?に両岩塔のてっぺんに立つ。ほぼナチュプロで。大黒岩北面のイチゴジャムが快適。

|

|

2023-5-13 11:13

|

【読書備忘】エスキモーになった日本人

日大山岳部員の北極探検隊員として犬ぞり習得のためにグリンランド最北の村に一年住み込みに行ったら、その暮らしに魅力を感じて、そのままエスキモーになった男の半生を書いた自叙伝。1972年から猟師になって、1989年の本。現在も80歳近くで続けていると思われる。

内容が稀な話である以上に、とにかく文章が上手く面白く、最後まで引き込まれた。自分の経験だけを書いていてこの面白さ。山野井泰史の自伝にも通じる、やっていること、生きる姿勢の凄さ自体が文体をおもしろくする典型か。表紙やグラビア写真がやけにキマってると思ったら和泉雅子氏だった。

現地の娘と結婚までして、なぜまたそんな人生を選んだのか。

「その日暮らしではあるが、生活していく上で人に命令されることもなければ、命令することもない。いっさいが自分の責任において自由に生きられる。とてつもないスケールの自然の中で猟をして、自分の手でとったその獲物を主食とし、衣類とする。生活の機構が単純で、自分の働きがそのまま生活に直結する。良くも悪くも、完全に自分が人生の主人公だ。」(p61)

山登りなんかより面白くなってしまったのだ。

エスキモーのいる北極圏は日本で言えば樹林限界以上の風雪地帯、夏でも高山植物かコケくらいしか生えない。ソリや住居に使う材木はどれも流木だ。そこを住処にする理由は、厳しい環境でも人は工夫をすれば慣れてしまうということ、それから何をおいても「極上のごちそう」があるからだと、本を読んでわかった。おカネがない世界では、ごちそうが獲れることの意味がとても大きい。この環境は苦界では無く、欲とか隠しあいの煩わしさを持たない真の喜びを知る世界なのだ。彼はそれをいち早く見抜いたのだ。

猟の方法の詳述が具体的で面白い。アザラシのフリをして「だるまさんごっこ」みたいにして近づいたり、アザラシのフリを演じてみたり。地上で最高の「ごちそう」海獣たちはこの厳しい環境なら捕食者が来ないと進化したが、「地上で最高にススんでる」エスキモーが、あの手この手で捕まえる。

見かけは最悪、味は極上の、鳥の発酵食品キビヤ。食に対する人の偏見と順応性についても知る話が多い。エスキモーは「生肉を食べる人」というお隣の先住民(森林系)による差別的な意味が語源というが、実はほとんどは生ではなく半解凍の生、ルイベのような状態で、ナイフで削いで口に運ぶらしい。なるほどと思う。ちなみに別の本で読んだけど18世紀にフォークができる前は欧州の王様でも右手にナイフ、左手は素手で肉塊を切って口に運んで食事していたそうだ。つい最近のこと。

海獣やトナカイのバラし方、分配法、各臓器の効能についても詳しく、おもしろい。シロクマの肝臓はビタミンAが豊富すぎて食べると具合が悪くなる話(p153)、とれたての海獣の胃袋には食べたてのおいしい海産物がたくさん入っていてこれも余禄になる話、更に村の古老が話す伝説やおとぎ話、不思議な霊的な話なども。伝聞や翻訳ではなくエスキモーの暮らしを日本語で直に読める最良の書だと思う。

大島氏が最初に最北の村シオラパルクに着いた日、数ヶ月前からやはり犬ゾリ習得のために住み込んでいた植村直己との交流があり、その人柄も書かれていて面白い。エスキモーたちはこの二人を歓迎してくれて嫁さんまで世話してくれた。結婚式の正装に、新品のシロクマのズボンとブーツ(カミック)っていうのがすごくいい。

イグルーに関しての記述は少し。この地域ではイッドゥギアというらしい。冬の旅の猟のベースキャンプでつくるが「極北ではそれを造るのに適した雪はなかなか無いものだ」とのこと。やはり雪の質が鍵になる。「今でも冬の間に定着キャンプを定めてそこから猟に出かけるような場合、イッドゥギアを作ることもある。慣れた人はものの1時間で作り上げてしまう。マイナス三十度四十度でも、中で石油コンロひとつつけていれば充分暖かいのである」(p199)

猟とは人にとってなんだろうと考える。「私は猟が好きで漁師になった。ガイドをして歩くより好きな猟をしていたい。お金がなければ物質的な生活レベルを落とせばよい。」(p221)自分の人生の舵取りを自分で握り続けた満足感を感じる。

いま2023年、大島さんは、シオラパルクのエスキモーたちは、好きな猟を続けることができているのだろうか。温暖化と環境汚染の影響は極地地方に押し寄せる。

エスキモーになった日本人

大島育男 1989 文藝春秋社

|

|

2023-5-13 9:46

|

小樽赤岩/東大壁

小樽赤岩/東大壁(アルパインクライミング/札幌近郊)日程:2023-05-13(日帰り)メンバー: saito1987 inoue2009写真:東大壁ゼロルート1p目ピナクルリッジ2p目東大壁佐藤ルート1p目感想:今季初の赤岩。新道を経由してピナクルリッジ4p、東大壁ゼロルート2p、佐藤ルート3pを継続。

|

|

2023-5-7 11:36

|

瑞牆/大ヤスリ岩/夢のカリフォルニア

瑞牆/大ヤスリ岩/夢のカリフォルニア(フリークライミング/奥秩父)日程:2023-05-05(日帰り)メンバー: gt2010 goshima写真:大ヤスリ南面1pめあれを登る壁に寄りかかってるだけの岩が結構ある2pめビレイ点 カムでビレイ大ヤスリ瑞牆頂上大ヤスリ上より2pめ最近彼女ができた近くに通称チムニーロックカンマンボロンアンドロギュヌス 5.11 掃除が必要ジャンプする中央部大チムニーの右隣のクラックシステムを登った。ビレイ点テラスに乗っかっている三角おにぎり形状のフレークが見える。大ヤスリ感想:朝の駐車場は6:30でほぼ満車だったが軽1台分のスペースがあり運良く駐車できた。110minほど歩いて取り付き。大ヤスリ岩南面夢のカリフォルニア 2p 60m,5.10b1p:5.10b 25m GTリード ビレイ点は古いリングボルトと小さめカムで作成。岩棚に乗っかってるだけの大きい岩が幾つかあった。ビレイ点横にも大きい浮きフレークが壁に寄りかかって乗っている。2p:5.10a OW 25m ゴッシーリードで離陸直後にキャメ#5サイズ(フレンズ)のワイヤーが切れてしまい、ノープロでやばそうなのでGTリードに交代する。出だしに#4を決めてから上部のハンドクラックまでかなりのランナウトになった。テラスに出てビレイ。下降は、大ヤスリの台座まで1.5mほどの段差ジャンプを経て行けば懸垂15〜20mほどで登山道側へ降りることができる。大ヤスリを見物し、取り付きに戻ってブライダルクラック11aを登る。綺麗なフィンガークラックだった。下降支点は古いので捨て縄等を持って行った方が良い。アンドロギュヌスというクラックも面白そうだがかなり掃除が必要そうだった。次はユグドラシル5.12cから頂上へ上がりたい!

|

|

2023-5-7 2:39

|

瑞牆/左稜線/山河微笑/Joyful moment

瑞牆/左稜線/山河微笑/Joyful moment(フリークライミング/奥秩父)日程:2023-05-05(日帰り)メンバー: gt2010 fm2012写真:大面岩頂上山河微笑ルートのチムニー内コイワザクラ 日本固有種VU絶減危惧II類踏まないように!左稜線大面岩遠景左の稜線あたりを登る左稜線十一面岩、小ヤスリ、大ヤスリなど山河微笑小ヤスリと富士昨年登った蒼天攀路がよく見える大ヤスリと山頂に月感想:瑞牆合宿。行ったことのない瑞牆3ルートの継続をした。山河微笑ルートで1パーティ下降待ちあり。人気ルートなので下から登って来るパーティをよく確認して降りる必要あり。歩きは小さくパッキングしやすい足袋などを用いた。各岩壁の位置関係が把握できたので次は手強いルートの継続もやって見たい。山河微笑ルートのチムニー内に生えていた綺麗な花はコイワザクラというらしい。(memo)左稜線7p,200m,5.10c 歩きとFix懸垂で小面岩コルへ下降山河微笑5p,145m,5.10a 同ルート下降〜30m懸垂x3回Joyful moment 3p,100m,5.9 歩いて下降

|

|

2023-5-5 1:06

|

上ホロカ〜下ホロカメットク山(ニコロ山まで)

上ホロカ〜下ホロカメットク山(ニコロ山まで)(山滑走/十勝連峰)日程:2023-05-02〜2023-05-04メンバー: saito1987コースタイム:写真:チカベツ川林道へ尾根を下山雪が消えた作業道をシートラで下りる旭川の夜景Z谷から新Dへスキーで取付く前十勝周辺の噴煙シーソラプチ川一ノ沢の源頭本筋は雪が消えかけている下ホロを滑る新Dで泊まる局地風の為南側へ回り込んでから境山頂上へニコロ山頂上付近半日焚火三昧ニコロ山を捕らえる残雪わずか富良野岳下ホロ頂上これから横断するニコロ山方面太麓山とトウヤウスベ十勝岳下ホロ北東側斜面で泊まるオプタテとトムラウシ久々のD尾根へカミホロから滑降開始シイ十勝川林道に出る朝のカミホロと十勝岳境山へ熊のトレースに沿ってニコロ山への取付きまで林道を経由するやや西側に回り込んだ地点からドロップインザラメ雪が下部まで繋がっていた下ホロ北東側斜面から登るHの登りからアイゼンシートラニコロ山への途中湿原を横断何とかスキーで行けた境山と下ホロカメットク山感想:残り雪を繋いで表十勝から裏十勝へ。今季最後?のシーハイル!例年になく少ない雪だったが、色々な要素で楽しめた3日間。1日目、好天。D尾根に取りつく。Z谷から新Dへは午後の緩み雪を伝ってスキーで楽に登れた。新Dを天場に富良野岳を眺めながらのんびりと日向ぼっこ。D尾根、何年ぶりだろう?2日目、高曇り。局地的に爆風。朝の氷化したD尾根からカミホロへ。カミホロ直下から滑降を開始。境山コルまでの広い雪原はカリカリとスキーで横断。追い風を受けているので平らになっても立っているだけで進んでいく。楽ちんだ。境山の登りでは一転、シーソラプチ川からの強烈な吹き上げが尾根越え乱流となって行手を阻まれる。はじめ正面突破を試みるも、タコ踊りで敗退。後方半回転ひねりで何度か倒される。なんとか頂上東側の斜面に回り込んで頂上を踏むことができたが、耐風姿勢で這いつくばっている時間の方が長く感じた。境山からはシーソラプチ川一ノ沢を滑る。ザラメ雪を飛ばし、原始ヶ原の東の端に出た。南面だが沢筋の雪は繋がっている。原始ヶ原から下ホロへ、境山との広いコルを経由。雪がいくらかでも多く残っていそうな北東側斜面へ回り込む。途中トムラとオプタテが正面に見える素敵な天場を見つけたので泊まることに。原始の森で半日焚火三昧。キンドー氏曰く、GWはこれだよな〜。3日目、高曇り。下ホロは天場から残雪を繋いでアタック。途中からシーデポ。アイゼンでハイ松の薄い部分を突破していく。結局、ルートは頂上から東に切れ込んでいる沢筋が一番良かったようだ。下ホロのシャバ雪を思い思いに滑降後、裾野の原始林と湿原帯をシイ十勝川まで横断。雪面はかろうじて繋がっていたが、笹トラップに苦しんだ。所々雪が切れた林道を経由、根性でニコロ山を踏んでからは完全に雪がなくなった。前途に絶望しながらシートラで背丈以上ある笹薮を漕ぐ。夏場よりは薄いものの必死になって標高を落とす。ようやく下りの尾根筋まで出ると、何と!立派なブル道が尾根末端まで縦横無尽に刻まれていた。ラッキー。延々とぬかるみを伝ってシーズン終わりの兼用靴をドロドロにしながら下山。

|

|

2023-5-4 16:45

|

イグルー造るときは、シャリバテに注意

??? 閉じ込められるまえにメシを用意

イグルーは作り始めると閉じ込められます。1時間で作れる人はいいけど、まだ修行中の人は、ブロックで囲われて出入りができなくなってから行き詰まり、気がつくと腹が減って更にくたびれてしまいます。ブロックを積み始める前に、ノコとスコップ+行動食、水は手元においておきましょう。行き詰まったら、ひとメシ食べて元気をだします。

壁の脇にメシ。基本です。 広口焼酎ペットボトルはお勧め

コンビニで売っている100圓台〜200圓台の焼酎広口ボトルは、口が広いのでグラノーラや柿の種などを入れるのに重宝です。だいたい100グラムくらい。私は日帰りなら三種類くらいを用意して?。一種だとあきるので。柿の種は塩味がうれしいです。長期山行のときは日の終りに大袋に容器を入れてがさっと救えば毎日補給できます。

アスパラガスビスケットはまあ割れたら割れたでいいのですが、長いやつのありがたみは格別です。誂えたようなサイズ。 塩味といえばほんのり塩味のアスパラガスビスケットが行動食にお気に入りなのですが、このレトロな袋は山で一回開けるとこぼれやすくて困っていましたが、なんと焼酎ペットボトルにサイズがピッタリで折れていないまま食べられます。

それから、カタクチイワシの丸干しもこれに入れてよい行動食になりました。

イワシはカルシウム、カリウム含有で、足もつりづらくなる気がする。 焼酎ペットボトルは、ポケットにはいるのでザックも降ろさずに食べられて良いです。それに大きなフタなので冬、手袋もとらずにメシ補給できます。これが重要。冬の猛吹雪の日などは、ザック下ろすのも手袋をとるのも厄介でつい食べずに数時間歩いて、はっと気がつくとシャリバテで体が動かない、低体温に、ってことがあります。一時間に一回位はザラザラっとこういう顆粒を口に入れるだけで、断然違います。長年やっていて気がついたことです。

このボトルは安くていいのですが、耐熱温度が70℃くらいなので、熱湯をいれると穴は開かないけど変形します。70℃いれて象足にいれる湯たんぽにも重宝です。

|

|

2023-4-29 11:54

|

朝里峠から朝里岳(小樽峠まで)

朝里峠から朝里岳(小樽峠まで)(山滑走/札幌近郊)日程:2023-04-29(日帰り)メンバー: saito1987 zeniya1990コースタイム:写真:林道に上がる前の渡渉毛無峠で道路を横断する重晶石含むプロピライト(変質安山岩)シャバ雪で快調小樽峠から送電線下を滑る小樽峠目指して進む朝里岳から毛無峠へ緩い尾根を滑る朝里岳からのだだっ広い稜線を振り返る朝里岳頂上南西の風やや強し毛無峠とその先の台地余市もまだ充分に白い春香山をバックに松倉鉱山跡でボルダリング送電線下部は雪が消え管理路をシートラで下りる朝里峠トンネル定山渓側よりスキーで入山白井岳はまだ白い松倉岩感想:ようやく静かになった近場の山へ。野鳥のさえずりに耳を傾けながらのんびりと未知の稜線をトレース。

|

|

2023-4-26 23:47

|

【読書備忘】What’s Next?終わりなき未踏への挑戦 平出和也

山にある自由、自分で宝のルートを見つける

1979年生まれの平出和也、2000年ころから名前を聞くようになったけれど、この本を読んで、その軌跡と考えがよくわかった。

競技者として体を作り込んだあと、山を知る。競技にない自由が山登りにはある。ヒマラヤの高山を求めて大学山岳部の登山隊に入る。誰にも登られないルートを求めて、カラコルムに山を見に行く。次々と脱皮していく。地形図や写真を研究して、美しい山の宝のルートを掘り当て、「夢のファイル」を貯めていく。パートナーと出会い、別れて、続けてきた。

幸運もあったけれど、美しいルートを見つけて自分の力との兼ね合いでギリギリ登ってくるセンスが彼には有るのだと思う。登る山がどれも美しく、憧れるような名峰ばかりだ。シブリン、ライラ、カメット、スパンティーク、ナムナニ、シスパーレ、ラカポシ・・・。ピオレドール三回も納得の軌跡だ。カッコいい山ばかりの未踏のルートばかりを。本の構成もうまく、ルート図入の写真もよく、山行記録集としても満腹の本。

アマダブラムの救助ヘリ墜落は痛恨だと思う。こんなつらい経験もしていたのか。

自由化された山岳カメラマンの時代

この本は先日、札幌で「山岳TV取材の30年」という演題で、私が講演をした際に、寺沢玲子さんに「ハイ、これ」と手渡されたもの。ちょうど買って読まなきゃと思っていたところだった。なんでレイコさんが平出さんのサイン本を?と思ったのだけど、読んでわかった。平出さんの初パキスタンの船出のときからのご縁だったのだ。若い人たちとの熱気あふれる懇親会で、レイコさんとあまり話せず残念だった。

私は1990年からTVカメラマンで、山岳部経験のおかげで8000m峰を含むヒマラヤ高峰登山取材に何度も携わった。カメラ8kg三脚8kg+酸素タンク8kgを担いでガッシャブルムIIの山頂にも立った。平出さんの15年前の私の世代はTVカメラが重く、小さなカメラの画質は悪かったので、あまり使えなかった時代だ。漬物石並みに重い電池の消耗も早く、単行本サイズのビデオテープも大きかった。この時代、高画質高額の撮影機材はTV局の独占物で、従って映像取材の機会も独占物だった。だから、山岳部出身の私程度の経験のカメラマンが行ける「冒険」の取材はできた。

よく言われるように「TVの登山シーンでは映っている人よりカメラマンのほうが一番大変でしょ」というのは本当だ。自分より登れる相手、自分のレベルからかけ離れたルートの取材番組はできない。私も、山野井泰史のホンキのクライミングを撮れるとは思えなかった。

小型カメラが高性能化し、電池と記録媒体の小型化、高性能化と価格低下が21世紀になり劇的に進んだ。2010年代には私自身もよく取材に使うようになった。猛吹雪で撮るものが無ければ自撮りもして、現場の状況も心象さえも伝えられる。

そして、これによって、山岳映像取材はTV局の独占を離れ、クライマー自らが撮ることができるようになった。平出さんはまさにその時代に現れたエクストリーム山岳カメラマンとなった。トレラン登山取材さえこなす体力も他者の追随を許さない。

シスパーレは、よかった

ドローンが「夢の映像」を実現するようになってから、実は私自身はあまり山岳番組を見なくなった。低空俯瞰映像は完璧すぎてお手上げで、私の手を離れたな、と感じたせいだと思う。でも講演の前に「シスパーレ」の番組録画をようやく見た。クライマー自身が撮るしかないヤバい雪壁のクライミング。先のことは全く読めない山行ならではの筋書き不明の展開、と、見るものに迫る作品だった。このレベルのクライミングは、彼らにしか撮れない。そう思った。そして、私は一体これまで、何を撮りたかったのだろうか?と今も考えている。

自由について、パートナーについて、失敗について、未知について、準備について、「メモ帳から」とあるページの言葉が、すごく良かった。

人生の最高点は、山と違ってその時はわからないかもしれない、と今は思う。下り始めてから「あれ、おれ今もしかして下ってる?」とわかるのが山と違うところ。下りが難しくて危険が多く事故が多いのは、山と似ているかも。と、友人に言ったら、下ると危ないから、人生では下っちゃダメだね!と言われて、目からウロコだった。全くそのとおり。

平出さんには、この先K2未踏の西壁がある。

テントが雪で埋まり、雪かきをする話、テントが半分、宙に浮いている狭いテラスの話などのところ、イグルーだったらもう少し楽できるな、と思った。

|

|

2023-4-25 22:00

|

イグルーの本:エスキモーの民族誌

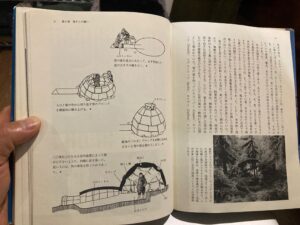

本場のエスキモーやイヌイットはどんなイグルーを作っているのか、本を読んでいます。図書館で見つけたこの本は写真の質もとても高くて、民族誌全般と民族史にも詳述がありました。1991年の訳本です。

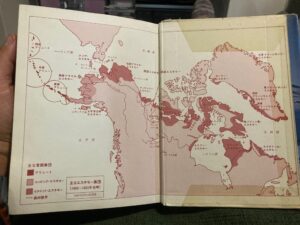

点線のところが樹林限界です。 エスキモーはU.S.A.領のアラスカ州、イヌイットはカナダ領の呼び名です。この本ではエスキモーで両方を指しています。

エスキモー、イヌイットの住んでいるところは日本の高山の樹林限界以上

まず驚きなのは、彼らの生活圏は完全に樹林が無いことです。日本で言えば北アルプスの2500m以上、北海道の1500m以上。つまり、風を防ぐ樹林がなく、家を作る樹木が生えてないところをわざわざ選んで住んでいる。樹林の領域には別の北米先住民クリー族とかアサバスカ族インディアンとかが住んでいて、別の狩猟、居住形態でした。エスキモー、イヌイットの住居は基本は竪穴で、流木やクジラの骨で屋根を組み、芝苔や獣皮、樹皮などを載せたものでした。獲物を追いかける移動生活だったので、この材料での簡易テントでした。

流木が豊富なマッケンジー川河口以西の地域の丸太組住居  屋根ははめ込み式、壁はパネル式の高等テクです。かるかた雪でなくては作れないし、幾何学的整形技術も問われる。毛皮で内張り。海獣の油を燃やして暖をとり、20度近くになる。 流木が少なく、年中風が強い中部極北地方だけで、イグルーなのです。

「雪の家を造るときに材料とされる雪は、特殊なナイフで簡単に切り出され整形することができる。ただし、家を造るのに適した雪があるのは中部極北地方だけであり、ここだけは一般的に冬の住居として使われていた。雪の家を作っていたコッパー(Copper)、ネツリック(Netsilik)、イグルーリック(Iglulik)、カリブー(Calibou)、ケベック(Quebec)、のエスキモーは途方もなく広い地帯にわたって散らばっているが、彼らは全エスキモーの人口の8%に満たなかった」

エスキモーが全員イグルー住居というわけではなかったのですね。ただの雪ではなく、イグルー作りに適した軽くて硬い雪(イグルスキーは「かるかた雪」と読んでいます)のある特に厳しい地方だけです。この雪は日本の山でも低温で強風の3000m地帯にはありますが、もっと標高の低い、気温の上がる場所では無く、そう簡単に整形できません。イグルスキー式は重くて硬い雪でも作れるように改良した登山用なのです。

アザラシ猟  人の姿のカカシ、イヌクシュク  イヌクシュクはヌナブット準州の州旗にも。世界の国旗大百科より なぜそんなに厳しいところを住処にしたのか

樹林帯で暮せば楽なのになぜ?と今の人は思いますが、エスキモーに言わせれば、そこが宝の山だったから敢えて住んでいたのです。栄養たっぷりなアザラシなどの海獣や、カリブー、トナカイなど、そこにしか居ないごちそうが居たからなんですね。この本には、息を吸いに氷の穴のところに上がってくるアザラシを何時間も待ち伏せしてモリで仕留める猟や、カリブーを湖などに追いこんで仕留めるためのカリブーフェンスとして、石で積んだカカシ(イヌクシュク)を使った猟の方法がたくさん紹介してあって、とてもおもしろかったです。

言語グループの地図。ウィキペディアより もちろん、今の住民たちは1950年代以降は急速に大量消費、石油エネルギー社会の影響を受けていて、住居も猟の方法も違います。でもまだ三代前の技術を継承する人は居て、伝統文化の継承も一部で行われています。いづれ交流したいと思います。

図説・エスキモーの民族誌ー極北に生きる人びとの歴史・生活・文化ー

ウェーナー・フォーマン 写真

アーネスト・S・バーチJr. 著

スチュアート・ヘンリ 訳

原書房1991

|

|

2023-4-23 12:38

|

横山岳(白谷沢〜三高尾根)

横山岳(白谷沢〜三高尾根)(無雪期ピークハント/縦走/霊仙・伊吹・藤原)日程:2023-04-23(日帰り)メンバー: yoneyama macchan90コース状況/その他周辺情報:数日前に整備されたばかりの印象写真:巨大杉の切り株、真ん中からこども岐阜のかつやでロースメンチ路傍の花ニリンソウ岐阜のかつやでロースメンチ横山岳を振り返る山頂路傍の花滝滝金糞山と伊吹山山麓の横山神社にお参り五銚子の滝遠景爽やかな源頭の趣五銚子の滝遠景新緑まぶしい中急降下長い。撮っておいて後で読もうと撮っておいた。山麓の杉野集落がとても丁寧に書いている。余呉湖と賤ヶ岳も見えているじゃん最後の道路傍の花ヤマシャクヤク草付きに階段状に切り込み整備されている路傍の花ヒトリシズカ巻道トラバース部、結構怖い傾斜を増す遠く琵琶湖まで見える路傍の花路傍の花ニリンソウ路傍の花イカリソウ路傍の花路傍の花ヤマシャクヤク路傍の花滝谷の奥の山稜に朝日。脇にはすごい林道が。新緑まぶしい緑天井本殿山頂展望台路傍の花路傍の花カタクリ三高尾根をくだる杉野の集落が谷の中に。路傍の花土蔵岳方面だと思う横山岳を振り返る路傍の花ニリンソウ感想:地味な山名だし知らなかった山だが、すごく良い山だった。山麓集落、花、滝の景観、立地、石灰岩の急な山容、全てよし。登り応えもあり。松が周辺地形図を見ていて、気になるとのことで立案。登山道が四方からあり、山麓の民により、整備されている。このあたりの山間集落はサビレ感も無く、健在に見えた。そこもまたよい。前夜林道脇で泊まり、早朝出発。立派な駐車場が整備されていて、人気のある山のようだ。登ってみてわかったが、草花の宝庫。次々に美しい花がこんにちはと出てくる。石灰岩の山のせいだろうか。花が豊富だ。滝も多く、道は沢沿いのため巻きながら渡渉しながらなので、整備がマメでないとかなり迷うだろうが、きちっと整備されていた。滝を巻いてトラバースするところなどは結構やばい斜面だと思う。五銚子の滝は圧巻だ。二段の滝の上に三条滝が並んで見える。山頂手前まで急斜面に花が続き、山頂部だけが平坦でなにもないブナ林。石灰岩の山はこんな傾向が多い。山頂で昼寝して1時間過ごす。風が強いが陽も温かい。物置小屋の上が展望台になっていて、登れば、2ヶ月前に雪の中進軍した滋賀、岐阜国境の山脈が見えた。下りの三高尾根の始まりは急降下なので、少し降りたところで展望が開ける。琵琶湖、余呉湖と昨日の賤ヶ岳、山間には杉野の集落、昔、金井原から入山した金糞岳と伊吹やまも見えた。満点だ。こちらも花が多い。途中林道が峠まで達して先へ伸びていた。用途はわからない。植林もない山だが。よく整備され、展望もあるよい山だった。八草トンネルを超えて、2月の尾根取り付き点の夜叉龍神社を見て、そのまま揖斐川を下ってとんかつ屋へ。パリパリのサクサク。満足。滋賀の山を満喫の二日間。

|

|

2023-4-23 12:37

|

三上山(近江富士・御神神社から周回)

三上山(近江富士・御神神社から周回)(ハイキング/近畿)日程:2023-04-22(日帰り)メンバー: yoneyama macchan90写真:割れ目のある岩に寄る展望場所琵琶湖が見える見える しも手新緑と杉山の三上山一番かみ手、野洲川上流方面岩窟あり男整備されている石段。チムニーやってみた姥の懐目指して登り返す狭い石段整備キチッ。最高点は20mくらい先ぶらさがるさっき渡った橋が見える、遠くに大津の街 なか手中は快適木之本 どんぶり屋 かに玉麺680圓山頂の神社チムニー一休み野洲川を挟んで三上山ありました張り付く男子供を連れた家族が目指す山麓の御神神社にお参り狭いぴたっと似合う頭部が乗っている祠周囲は清流流れる風情ある縦板張り建築の村落本殿は鎌倉〜室町の礎あり。頼朝も寄進感想:京都を行き来するとき目に入る近江富士の三上山。もとは御神山か。松提案の名峰リハビリ山行。「栄え、御神にあれ」という歌詞のグローリアを脳内で歌いながら石段を登る。老若男女、トレランも含めたくさんの人が喘ぎながら登る。みなさまざまな事情を抱えて山に登るのだ。琵琶湖とその岸辺の平野から、にょきにょきと急な山が生えている景観はおもしろい。鎌倉時代からの神社の御神体とのこと。中山道も東海道も木の下を通っている。あの人もこの人もこの山を見たのだ。同僚のヤモさんの出身がこの山麓で三上小学校だそうだ。岩のすり抜け、岩窟もあり、小さい山なのに修験向きなポイントもあり。歩いてないけど富士山と同じくお中道もあるようだ。

|

|

2023-4-23 11:59

|

賤ヶ岳

賤ヶ岳(無雪期ピークハント/縦走/近畿)日程:2023-04-22(日帰り)メンバー: yoneyama macchan90写真:山頂の東側斜面は、明らかに竪堀を切ってある。新緑と花々余呉湖、対岸まで泳いでみたい。周囲は6キロ、全部戦場みたい。マムシ草よろよろと武将たちが登ってきたぞ。山頂では85歳の山麓錦糸問屋末裔の伊藤源一郎さんが30分以上合戦の語り部をしてくれました。明日の山を目指して山麓へ秀吉の家来の七人衆が七本槍といわれているそうだが、加藤清正と福島さんしか知らないぞ。一番角の大きなカブトの武将と松が仲良くなっている。竹生島まで泳いでみたい。美しい背景じゃ。整備された道リフトの先、標高差70mは登る。山麓の集落たたずまい羨ましい写真でござる。やはりこんな尾根上でやり合ったのだ。山上を目指して来るぞ来るぞ1583年の4月20,21日が合戦の日なので、秀吉も山頂でブラブラしていました。明日の山を目指して山麓へ500円のリフトで楽できるが、私達とは無縁琵琶湖が見えた左奥が伊吹山、その手前が浅井長政落城の小谷城山と虎御前山、手前の山嶺が賤ヶ岳から山本山にいたる山城山脈でござる。頭に当たりそうなリフト駐車場で賤ヶ岳合戦の予習。なんでまたこんな山の上で槍や刀を振り回すのだ・・・。山麓の観光案内賤ヶ岳の由来竹生島と北の湖岸この前柳ヶ瀬の映画館で見た、「琴の湖」の話じゃないか。きれいな花。あの右上の遠い山が、柴田勝家の本陣とのこと。駐車場脇の巨大杉の切り株に着目。感想:滋賀県の山めぐりで半日当てて、賤ヶ岳。先月、柳ヶ瀬のロイヤル劇場で松と見た古い映画で、「琴の湖」という映画の舞台がここの山麓の天蚕糸紡ぎの美しすぎる女工の悲劇的運命を描いた作品であった。これは賤ヶ岳登らねばという気運に満ちる。賤ヶ岳山脈は琵琶湖と木之本の平野を分かつ屏風のような山脈だ。1583年の秀吉と柴田勝家の内戦の決着を付けた現場で、勝ったもんだからまあ都合の良い伝説がたくさんある。しかし、こんな急な斜面で武具を用いて戦うなんてすごい体力だと思うな。大きな交戦はもちろん山麓が中心だろうけど、この山頂部分の砦付近でもやっぱり戦ったらしいのだ。余呉湖を初めて見る。映画の中では、涙を集めた水だというナレーションあり。最後はここに身を投げるという悲劇なので、思い入れを以て見つめる。山頂ではボランティア語り部の古老が、合戦の成り行きを30分近く語り続けてくれたが、風強くぶるぶる震え始めたのでお礼を言って下る。下る途上でヒデヨシ君と出会い、甲冑カブトの戦国武者たちが苦労しながら登ってくるのとすれ違う。こういう格好で戦績をめぐるツアーとのこと。記念撮影にも快く応じてくれた。よく整備された杉林を下り、今日の宿りを探す。木之本の宿場町はとても風情が残るストリートだったが、旅籠に投宿、とは行かなかった。

|

|

2023-4-22 12:53

|

積丹/トーマル峠から泥ノ木山(別内沢滑降)

積丹/トーマル峠から泥ノ木山(別内沢滑降)(山滑走/積丹・ニセコ・羊蹄山)日程:2023-04-22(日帰り)メンバー: saito1987 zeniya1990コースタイム:写真:両古美山から泥ノ木山へ別内沢Co500付近で雪が切れて滝が現れた雪面を捲いて降りる以降シートラで沢を下るスノーブリッジや転石渡渉を繰り返す泥ノ木山北斜面から滑降開始当丸山をバックに泥ノ木山頂上ザラメの斜面を別内沢へ通行止めゲートまで1km程歩く美国川の流れ泥ノ木山かろうじて雪面がつながっているトーマル峠から両古美山へ快調な木立斜面が続く無事に美国川合流点の林道に出る余別と積丹はまだまだ白い感想:例年より雪融けがだいぶ早いようだが峠から泥ノ木山まではかろうじて雪面が繋がっていて助かった。想像通り泥ノ木山の北面は別内沢の両岸が狭まるあたりまで疎林のザラメ斜面が広がっており滑降が楽しめた。別内沢はCo500付近で1カ所滝身が顔を出していて高捲いて降りたほか下部はスキーを担いでスノーブリッジや転石伝いの渡渉を繰り返したが、増水して進退窮まるようなスケールの沢ではない。おそらく2、3週間前であれば美国川合流点まで一気にスキーで下りることができたと思う。

|

|

2023-4-12 22:11

|

北大山岳部の山スキー番組で現役がイグルー作って?

|

|

2023-4-12 8:52

|

【読書備忘】天災か人災か?松本雪崩裁判の真実 泉康子

きょうはイグルスキーの読書備忘です

30年以上前の雪崩事故裁判について、この3月、その一部始終をまとめたノンフィクションが出版された。私の登山人生の初期の頃と時代も人々もとてもかぶっている事件だったのに、この本を読むまでその裁判の詳細を知らなかった。そのことが読後感として大きなショックだ。登場人物のほとんどの人を知っていて、そのとき札幌から長野市にも転勤で住んでいて、報道にも携わっており、山にも登り込んでいたのに。

著者は泉康子氏、やはりそのころ「いまだ下山せず!」という自らの山岳会の遭難のノンフィクション作品で読んだ覚えがある。取材は判決後十数年経ってからで、出版は更に十数年経ってからという。なぜ今?とも思うが、私にとってはこの時間に大きな意味があった。今回、当事者の高校教諭そして同級生の、西牧岳哉氏から送ってもらった。

1989年3月、北アルプス遠見尾根のスキー場トップ近くの雪山登山講習会で雪山初心者の高校教諭酒井耕氏が亡くなる雪崩死亡事故があった。講習は長野県教育委員会主催で初心者の高校山岳部顧問と生徒が対象だった。「雪崩は天災」とする県に対し「 雪崩は予見できた人災」で、県はその責任を認めるよう1990年に犠牲者母の酒井三重子氏が訴訟を起こした。5年間の裁判の末1995年11月原告側が勝訴。山のベテランの認識不足と準備不足を登山の素人の原告側が雪崩の学習をして論破していく経緯が書かれている。非常に画期的な判決だった。

県や組織の対応はお決まりで、訴訟しなければ泣き寝入りするしかない、これは今も同じだ。だがそういう話に加えて、当時の登山界のベテランたちでも、雪崩の最新の誘因などの知識に無知で、経験と勘だけに頼っていた。死亡事故は運が悪く、山での事故は共同責任であり、訴えるなんてとんでもないという時代だったことを思い出す。法廷で「経験者としてできることはやった」「そんなことを言ったら山なんか一歩も登れなくなる」という被告側の発言は、当時の私と大して変わらないし、今でも私の中にあるのではないか?

当時1980年代終わりくらいから雪崩は科学的な知識で見なければならないという新田隆三氏、中山建生氏の雪崩講習会を私自身取材した。北大の阿部幹雄、樋口和生、福沢拓也もそれ以前からの山仲間であり札幌で何度か講習会を取材した。雪崩学が急速に登山者の間に広がりはじめた境の時代だった。それほど雪崩事故防止の取り組みに関わっていたのに、なぜ私はこの裁判にあまり関わらなかったのだろう。

それは今から思うと、係争ごとに抵抗を感じ「山の素人たちに、安全管理のためとして、自由な山登り、リスクを受け入れた魅力ある山登りを制限されてしまうのでは無いか」と心のどこかで警戒していたのではないだろうか。もちろん、自主的な登山と、講習会での新人の安全確保とでは話は全く違うのだが。その点を今ほど区別して考えていなかったと思う。つまり当時の感覚として私は、雪崩の誘因に関しては最新知識を持っていたのに、責任論に関しては被告側と大差なかったのだと思う。今になってこの読書をしてそれを思い出し、恥ずべき過去の感覚を思い起こす。

亡くなった酒井耕さんも、ずっと裁判を支えてきた西牧さんも、私とは高校で同学年の仲だった。物静かで粘り強い彼は、ずっと母の酒井三重子さんの訴訟を支えた。10代20代を通じた親友を失った西牧さんや、女手ひとつで育てた息子を理不尽に失った母親の気持ちなど、以前の私には正直わからなかった。私も山で多くの友人を亡くしていたけれど、それはいわば同志の死への思いであり、一緒にしてはいけない感覚なのだ。私は死んだ友人たちの両親に、不用意なことを口にしたりしなかっただろうか。今になってそんなことを思い出す。

西牧さんは今、我々のいた松本深志高校の山岳部顧問をしていて、毎年3月18日前後に、その雪崩現場前で現役高校生たちにその話を語り続けている。私は何年か前から西牧さんの講習会に、イグルー講師として参加している。今年は私の娘が山岳部員となって参加した。そんなふうに、自分の子供が大きくなってみて初めて、酒井三重子さんの苦しんだ気持ちをようやく想像することができるようになったと言っていい。

ずいぶん長いこと鈍感だったことを、気づかせる読書だった。

判決のあった1995年は阪神淡路の震災と地下鉄サリンの年だ。世の中のリスク管理や組織の安全管理責任などは、この頃から変わっていったと思う。山や冒険の危機管理は、私が密かに「恐れていた」社会になったのだろうか。わからない。だが一方でその後も危機管理されるべき初心者講習の事故は続いた。2005年大日岳雪庇崩落事故、2017年那須の雪崩事故。

裁判も傍聴していない、当時の取材も随分後からというのに臨場感あふれる裁判シーンなどノンフィクションの書き手としての力がすごい。三重子氏や中島弁護士の若い頃からの育ちが詳しく書かれ、遠回りのようで意外にも重要だった。なぜこのような裁判を続けることができたのかという点に納得がいく。

新田隆三先生も亡くなってしまったけれど、本が世に出てよかったと思う。

天才か人災か?松本雪崩裁判の真実

泉康子 言視舎 2023.3

明らかな間違いあり。

p152 宮本氏が「1992年ナムチャバルワの登攀隊長」は間違い。1996年チョモラーリでは

p304 北大山岳部、登山部、山スキー部が混乱している。登山部は無い。確かにわかりにくいとは思う。

|

|

2023-4-10 18:58

|

北海道海外登山研究会でイグルー講演@札幌

週末、飛行機で札幌へ行き、北海道海外登山研究会の講演講師をしました。

「海外登山TV番組の30年」という題と「イグルスキー式イグルー」の紹介、二本立てです。「海外」のほうは、イグルスキーも10年ご無沙汰の上に初めての演題なので、ちょっと緊張しましたが、聞きに来てくれた人の半分以上が、イグルーに挑戦したことがあるとのことで、後半のイグルー講演もかなり突っ込んで聞いてもらいました。ありがとうございました。2時間→40分に腕を磨きましょう。

山頂はこの更に向こう側。これじゃこのへんで一休みしたくもなる。右手前が歴史的なイグルー。天気悪くてこのイグルーで飯抜きで二泊したとのこと(写真提供・成田さんのヤマレコ記録より)。 ペルーアンデス、細い雪稜のイグルー

イグルスキーのあと、この一年の道内登山家の海外登山の発表会もあり、北大山岳部若手OB・成田啓&竹中源弥さんの、ペルーアンデス、タウイラフ南西壁登攀の飯抜きアタックの息を飲む発表を聞きました。山頂近くの細い雪稜にイグルー作って泊まったんですよね。そもそも「お座りビバーク」しかできない覚悟の急傾斜ルートだからテント無しで行っていますし。テントのスペースが無くても、イグルーなら作れること、あるのです。イグルスキーも以前利尻南稜で幅1.5mの雪稜で三人イグルー作りました。

メシは持たずとも、ノコとスコップ

でもメシほとんど持たないのに、ノコギリとスコップは持っていったのが偉いです。イグルー愛好家の鏡です。セマーい雪稜にイグルーは作れても、イグルー込みの画角でかっこいい写真が撮れる数歩後ろには下がる場所なしだったのでしょう、写真はイグルー半分ですが、タウイラフでイグルーを作ったのは人類初でしょう。成田さんは日高山脈でもテントフリーでイグルー山行を続けています。今月のうちにまたペルーアンデス・ビルカノータへ。夏にはパキスタン・ヒンドゥーラジへの山行を計画しています。また人類初のイグルーをぶっ建ててもらいたいです。

山行記録: 南米ペルーアンデス遠征③, Taulliraju(5830m), SW buttress 2022年06月25日(15日間) 南アメリカ, アルパインクライミング / Takenaka2017の山行記録 懇親会では北海道内の若手、年配の登山愛好家のみなさんとたくさん話ができました。久しぶりに会う顔もたくさん。来シーズンは北海道でもイグルー講習の嵐をおこしたいですね。

きょうはここまで、またね。

|

|

2023-4-5 1:40

|

増毛スキー春メイン

増毛スキー春メイン(積雪期ピークハント/縦走/増毛・樺戸)日程:2023-03-08〜2023-03-13メンバー: yumepporo Nakagawa2019 TnkYutaro2019コースタイム:コース状況/その他周辺情報:この時期にしては硬めか写真:1年班にしてはテクニカル雨竜沼湿原はいいところ御殿Atしてスキーを楽しむ群馬岳の登りで日が昇る朝日をバックに浜益へここに泊まれと言われた気がしたんだたそがれるM天国的なテンバ貫、そして完。南暑寒へスキーを走らせる満月をうまく使って動いたなかなか厳つい面構えお前はスキーなんかするなってことでしょう、、西の稜線はやばそうであるみんな満足気狭いピークでぎゅうぎゅう御殿へ海に向かって滑り降りていく南暑寒暑寒への登りもうちょっと嬉しそうにしろや帰るべ最後のピークは雄冬暑寒をバックに群別へ出発じゃおそらくもう一生来ないであろう群馬岳感想:ドンパは貴重ですね。一緒にルーム生活を締めくくれて楽しかったです。おれたちは別に仲良しじゃないけど、なんやかんやこの代でよかったと思う。4年間楽しかった。

|

メニュー

メニュー