ヤマレコAACH - 切り抜き一覧

| 発行日時 | 見出し |

|---|---|

| 2023-3-19 22:23 |

イグルー講習JAC東海@大日岳

ようやくできたよ、東海支部講習名古屋でずいぶんお世話になっている日本山岳会東海支部で、イグルー講習会でした。去年はコロナで中止、今年も一泊予定だったのに、昨日の雨雪で泊まり日程だったのを日帰りに変更でした。きょうは遠くまで見える晴天で、気持ちよくイグルー稽古に励みました。11人。イグルスキーの実演とレクチャーで1時間、各々のイグルー作りで3時間の講習でした。 すっかり残雪期スノウ 丁寧に切り出せばこのサイズ。これが10個切れればイグルーはできます。 きょうの雪は上層に昨夜の新雪湿雪10センチ、その下30センチはザラメ層ふくむグサグサ雪で、サイコロ一段目ブロック向き、その下の層にちょっと硬くて重いけど良い層がありました。結局の所、この層を活かせるかどうかの手際で、イグルーができるか長引いてしまうかの分かれ目でした。 重いブロックの扱いもポイントこの季節は良い層といってもかなり重いので、丁寧な切れ目を入れ、スコップさしてブロックが浮き上がっても、その先、崩さずに取り出すまでに割れてしまうこともあります。慎重なノコさばきをできるかどうかもかなり重要です。そして重いブロックをへそに近づけて運ぶ体術も問われます。 短いノコはやっぱり駄目。安いスコップも駄目長さが25センチくらいのノコを持ってきた参加者は、いつまで経っても良いブロックが取れず、イグルスキーの30センチノコを貸したら、その後すぐに良いブロックを切り始めました。ブロックは大きくないとイグルーができないし、大きいブロックは長いノコでなければ絶対に切れません。通販で2000圓で買ったというスコップは、首のところで折れていました。スコップに折れるほどの力を加えること自体も駄目です。ノコの切れ目がつながっていないのに硬い雪のブロックをスコップで無理やりねじると、ブロックが壊れます。理想は鋸だけでブロックを切り離し、スコップを刺すとブロックがコトンと静かに動くことです。スコップが壊れるような力を加えたら良いブロックはとれません。 でも、残雪期のこんな厄介なブロックでイグルーが作れれば、風雪の樹林限界以上の3000m地帯のカルカタ雪はとてもありがたく思えるでしょう。いつか体感してみてほしいものです。  右のタープ掛けは、雨天の対策、隙間からの雪吹き込みの対策として紹介しました。 きょうはここまで、またね。  山行記録: イグルー講習JAC東海@大日岳 2023年03月19日(日帰り) 東海, 講習/トレーニング / yoneyamaの山行記録 www.yamareco.com |

| 2023-3-19 12:52 |

増毛/群別川林道から奧徳富岳(南東面滑降〜大滝山乗越)

増毛/群別川林道から奧徳富岳(南東面滑降〜大滝山乗越)(山滑走/増毛・樺戸)日程:2023-03-18〜2023-03-19メンバー: saito1987 Yanke1987コースタイム:写真:稜線直下はバックステップで下降黄金山の威容カリカリの稜線から南東斜面へシートラ徳富川対岸の大滝山へ向かって緩やかな斜面を滑るピンネシリと神威尻山徳富ダム貯水池へ出る奥徳富岳の滑降ライン大滝山南尾根から徳富川への斜面南西尾根最後の登り大滝山から雨竜沼湿原奥徳富岳へ取付きの西尾根両面雪庇が出ているC1と焚火奥徳富捕らえる南東斜面の滑降トンネルを抜ける昨日滑った奥徳富岳南西面大滝山南尾根下部から徳富川へオープン斜面を滑る知来岳徳富川から登り返して徳富ダム貯水池へと続く緩やかな火山原面にのる奥徳富岳頂上へ沢型へ導かれる徳富川渡渉点へ降りる大滝山から徳富岳前々日からの降雪でパウダー斜面に徳富川下部渡渉点翌日大滝山西尾根を登る頂上から群別岳のトンガリ大滝山頂上快調な斜面大滝山から南尾根を滑る重量感ある暑寒別岳を望む徳富ダムから奥徳富岳を振り返る貯水池に架かる橋は積雪1m感想:奥徳富岳南東面の白い大斜面を堪能した。ドロップポイントは雪庇の張り出しや溶岩バンドの露出もあって今回の部分に限られるだろう。徳富川のスノーブリッジはおそらく4月上〜中旬までに消失してしまうので、スキーツアーとしては雪が落ち着くこの時期が適期か。

|

| 2023-3-16 8:53 |

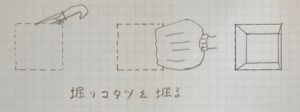

トレンチ切り出し法・残雪季に特に使う方法

硬めの雪の季節のトレンチ法積雪が1mほどあるならば、イグルーの壁の中だけからブロックをとって、屋根まで作ってしまいます。下一層目は普通にサイコロブロックをとって周りの壁を作り更にその下の層からもとります。その際は、踏み固まった足元から切り出すことになりますね。そこで重要なのがトレンチ切り出し法です。トレンチ法とはつまり、硬めの雪を、切れ目をきちっと合わせて丁寧にきりだすための技術です。 トレンチとは溝のことです。トレンチコートの語源は第一次大戦で塹壕(トレンチ)の中で兵員が来たコートからきているのだそうです。ここでいうトレンチは、イグルー自体の溝ではなく、ブロックを切り出す前に作る溝(トレンチ)のことです。 屋根を作るには、長細い、良いブロックの切り出しが不可欠です。じゃがいもみたいなブロックではなく、長芋や大根の短冊切りみたいな四面平らで角が立ったぴしっとしたやつです。それには切り出す前の下準備が重要です。  始めの掘りごたつ。予定地の真ん中に粉々にして掘ります。スコップの幅があればよいです。深さは30センチくらい トレンチの1「掘りごたつ」ブロックの縦周りのノコの切れ目は上から差し込めるから簡単ですが、下面の切れ目を入れるには、まず一箇所「掘りごたつ」を掘らなければ、刃がブロックの下に差し込めません。だから掘りごたつ分はブロックを諦めて、崩して彫ります。辺の長さはスコップの幅程度です。掘りごたつの位置は、イグルー予定地のど真ん中が良いです。 トレンチの2「両脇に広げトレンチを作る」 ?真ん中が始めの掘りごたつ。?に続く?〜?がトレンチ。両脇が開いてないので長いブロックは取れないのでサイコロでいいからまずトレンチを作る。その後、??以降は、トレンチ側に空いているので下面ノコが入れやすく、きれいに長いブロックを取り出していける。床全体の上面をきれいに平らにしておくのも大事。 そうしたら、掘りごたつから左右にトレンチを掘り出します。下面にノコが入るので、かろうじてブロックを取れます。トレンチ部分のブロックはあまり大きいのや長いのを狙わず、取れればラッキーくらいの気持ちで小さいブロックを出します。目的はトレンチを作ることなので。 トレンチの3「両脇から長いのを取る」トレンチができたら、ブロック下面にノコを入れられるので、ブロック側面の切れ目と合わせて大胆なやつを切れます。こうしてトレンチの両脇から、長細いブロックを切り出していきます。長さ60センチくらいを狙います。踏み固まっていてわりと重いので、あまり大きいのは大変。細め長めを丁寧に切りましょう。重すぎたら縦割りにします。 トレンチ法は残雪期の重い雪では必須春先の、気温の高い季節も使えます。今年は残雪の減りが早くて雨ばかり。普段より一ヶ月季節が早く、まだ3月なのに、この方法で作っています。5月にも使う方法です。 周りの片づけとハの字は必修トレンチの角の部分のクズ雪など、丁寧にスコップで取り除いてからノコを入れてください。柄や手が当たると、それだけ切れ目が奥まで届かず、ブロックが切れません。スコップでねじったりして、せっかくの長いブロックを割ったりします。あくまでノコでブロックを完全に切り離してからスコップで取り出します。切れているのに出てこないときは、「ハの字」になっていないためなので、もう一度切れ目の角度をハの字に入れ直しましょう。 下の面にもデリケートな長いブロックを切ることになるので、刃先を入れる深さも必要最小限にして、下段に切れ目を入れないよう気をつけましょう。 きょうはここまで、またね。 |

| 2023-3-12 23:03 |

五竜遠見尾根地蔵の頭イグルー講習・松本深志高校山岳部

?高校生に雪山登山をというのがイグルスキーの願いです。危ないとかなんとか言わずに、やればできるんで。大人になってからやる人も多いけど、なるべく早く始めたほうがいいです。とくにイグルー。どこでもできるし、絶対死なないから。雪国の高校生は、全員やったほうがいいです。 松本深志高校でのイグルー講習は三回目です。イグルスキーの母校です。40年くらい前に通っていました。その頃は高校生が一人で冬山に登っても、先生には「気をつけてね」と言われるだけでした。社会もいろいろ変わってしまったけれど、まあ、ひとまずイグルーからはじめて見ましょう。深志の山岳部は2017年、創立以来100年経ちました。 今回も1989雪崩遭難の追悼をでも、過去にどんな事故があったかを知って雪山に行くべきでしょう。何が間違いだったかを知らなくては。自分で判断できるように。 山岳部顧問の西牧さんとイグルスキーの高校時代の同級生だった酒井耕さん(当時高校教師一年目)は、この地蔵の頭の尾根の向かいの谷の中で、高校山岳部顧問教員が対象の雪山訓練の研修中に雪崩遭難死しました。新雪急斜面に数人踏み込んで起きた人為的な雪崩です。1995年、主催者と講師の責任を問う判決が出ました。それまでとは違う画期になりました。それまで山での事故に訴訟はほとんどなく、理由の追求も責任もあいまいでした。あいまいならば危ないことも起こりやすくなります。 西牧さんは、山岳部の顧問になってからずっと、親友の酒井さんの事故現場の前で、高校生たちに事故のことを話しています。今年はコロナで三年ぶりの現場訪問でした。 イグルー続々完成生徒+先生13人、みなイグルスキーの話をよく理解して実践してくれました。早い人は1時間以内でした。特大のブロックで特大のイグルーを作りきった特大の生徒もいました。みな、何かを掴んでもらえたと思います。次回はぜひ、一泊しましょう。共同イグルーもよし、一人部屋に戻ってもよし。

過去の高校生イグルー講習記録です。  山行記録: 五竜遠見尾根地蔵の頭イグルー講習・松本深志高校山岳部 2023年03月11日(日帰り) 白馬・鹿島槍・五竜, 積雪期ピークハント/縦走 / yoneyamaの山行記録 www.yamareco.com  山行記録: 五竜遠見尾根・地蔵の頭でイグルー大会 2015年03月14日(日帰り) 白馬・鹿島槍・五竜, 講習/トレーニング / yoneyamaの山行記録 www.yamareco.com きょうはここまで、またね。 |

| 2023-3-6 7:18 |

今金/美利河峠からキムンタップコップ岳

今金/美利河峠からキムンタップコップ岳(積雪期ピークハント/縦走/道南)日程:2023-03-04〜2023-03-05メンバー: saito1987 Yanke1987コースタイム:写真:朝焼けの遊楽部坊主山から滑降半分白いのが坊主山キムンタップを滑る坊主山最後の登りおぼこどれがキムンタップ?坊主山を振り返るキムンタップより坊主山坊主、迫るルコツ岳目指す翌朝、噴火湾に日が差すトワルタップコップ頂上近く地図にない林道キムンタップが近づいてきた坊主山頂上林道からキムンタップコップキムンタップを滑る広い稜線ルコツ岳から滑降キムンタップコップへの林道シールなしで進めた坊主山ピークより八雲方面南方、遊楽部山塊いい天場、いい焚火駒ヶ岳遠望坊主山とルコツ岳美利河峠からの稜線晩餐と日没坊主山から延々とトレースしてきた分水嶺を振り返る滑降月明りの下で下駄雪ルコツ岳へキムンタップコップ頂上に1本のオンコルコツ岳からの北方、カニカン、利別、長万部岳坊主山とルコツ岳感想:美利河峠からキムンタップコップ山まで低山の稜線をスキーでつなぐ。初日、下駄雪に苦労しながら坊主山を越える。C1はカンバとブナの混合林で気持ちいところ。2日目、鍋をひっくり返してしまい出発に時間がかかる。ひと登りしてルコツ岳、しばし山座同定、これまで登った山、未踏山を確認。ピークでシール外し・319まで滑降、トワルタップコップは樹木に覆われ展望よくない。ここからしばらく地形が複雑で地図読み難。・274から林道にのる。キムンタップではこれまで歩いた稜線が見渡せた。

|

| 2023-3-6 6:41 |

2022年度一年班春メイン極北日高 オダッシュ山〜日勝峠〜幌内岳〜芽室岳〜ルベシベ山

2022年度一年班春メイン極北日高 オダッシュ山〜日勝峠〜幌内岳〜芽室岳〜ルベシベ山(積雪期ピークハント/縦走/日高山脈)日程:2023-02-27〜2023-03-05メンバー: marucircld Mt-sunny koichiro_m misa2021 Sugiyama_2022コースタイム:写真:幌内ピーク十勝側に雲海小野寺ハピバ乾物を卒業してうまい安い高栄養の乾燥野菜の時代へパンケヌーシと芽室十勝平野が赤く染まる芽室ピーク

|

| 2023-3-3 17:11 |

イグルー長期山行の気づき

イグルーは長期山行に適している6泊7日のイグルー長期山行に行ってきました。標高1000mほどの越美国境山地です。日本海が近いのでこの季節だけは高山並の樹林限界の景観で、しかも人里から遠いので誰にも会いません。携帯電波もほとんど不通。イグルーの強みは、雪洞やテントと違ってどこでも泊まれること。今日はもうガスで視界が厳しいからここで泊まろうとか、落っこちて足を痛めたからその場で泊まって体制を立て直そうとか、泊まり場の制約から自由なので圧迫感がないのです。10泊11日分も日程を用意しているから、完全に自由です。山頂でも、絶壁の雪稜の上でも安全に泊まれます。  左が母屋、右がトイレです。トイレは背が高いほうが立ち上がれて使いやすいです。これはうっかり高くなってしまったのですが。 トイレイグルーを併設今回は二人だったので、毎日イグルーの母屋を私が作り、その脇にもうひとりが同時にトイレ用を作りました。足元からのブロックだけで作るのでそれぞれ進めて、出来上がったら下でトンネルでつなげ?。トイレは小さめでもいいけど、立ち上がってズボンを直したりするのに、ちょっと高い屋根に作ると使いやすいです。イグルーというのは一人一個ずつ作ったほうが良くて、共同でやるとうまく行かないことが多いです。それに外で待っていると寒いけど、作っていれば体が温かい。 朝イチで、メシより先にフンをしたいような場合、トンネル経由でトイレに行けるので大変便利。吹雪の朝などは助かります。女子用を分けるのもよし、人数分のトイレを放射状につけても良いです。トイレイグルーの隙間を完全に塞がない場合、トンネルの入口はスキマ風が寒いので、使うときまで壁を締めておきます。もちろん単独泊なら、母屋でトイレすれば良し、自由です。スコップで20センチほど掘った穴にフンをして、上から雪をかけて固めれば良いです。フンをするなら、キャンプ指定地や登山道の近くではなく、無雪期にはヤブになるようなところに作りましょう。  イグルー作る間に寝袋などを後ろの立ち木にビレーをして乾かしています。こんなに晴れていなくても、吹雪でも風があれば乾きます。 濡れたものは風の中で乾く一泊なら寝袋が濡れてもいいですが、長期だと乾いてほしいですね。濡れたものが寒い風の中で乾くのを知っていますか?日光があってもなくても、気温が低くても高くても、風が吹いている中に濡れた寝袋などをビレーを取って干しておくと、すぐ乾きます。イグルー作る間にパリパリになります。不思議です。  テーピングテープは足の靴ずれや各種ケガのリペアに必須。針金も長期山行だと出番あり。 長い山行では修理具の出番がある北大山岳部では長期山行中にスキーなどが壊れたときの修理のために皆針金をストックに巻きつけています。私のストックにも40年前から針金が巻きつけてあり、長く活躍しませんでしたが、今回はこれに出番がきました。ストックの輪が取れて無くなったのです。短い山行ならこれで我慢しますが、一週間も輪無しでは、ラッセルもできません。針金とテーピングテープで応急修理し、最期まで持たせました。  雨が降るかもと、タープを掛けておいたら粉雪だった。どちらにしても快適。ちょっと暗くなるけれど。 タープを使うと快適イグルーは雨に弱く、せっかく屋根を作っても、溶けて落っこちますから、春先、夜中の雨が予測されるときは周りの壁だけブロックを立てて、屋根はタープを張るという方法を使います。しかし厳冬期のこの季節でも平気で雨が降るようになったのが最近の温暖化です。この前、イグルー愛好家仲間が、雨に備えてイグルー全体にタープをかぶせて快適だった記録がありました。今回実践してみたところ、雨でなくても、隙間からの雪の吹込みもなくなり、気温も保温され、かなり快適でした。風のある夜はバタバタと音はうるさいですが、これは快適です。私のタープは4人用で500gのものです。  柿の種70gで330kcal、フルーツグラノラは74g326kcalこれにチョコレートやかりんとうを足します。左端の容器は熱で変形して逆さでしか立たなくなった黒霧島。 行動食の容器について私の行動食は、焼酎(黒霧島など)の広口ボトルに柿の種やグラノーラをがさりと入れて、上着の胸ポケットに突っ込んで置きます。水も。気温が低いときなど、いちいち大きな手袋を外したり、25kgの重いザックを下ろしたりしなくても一口ずつ口に入れ続けるのが重要です。これが面倒で行動食を食べなくて、突然バテたことがあります。以前は一日分ずつポリ袋に分けていましたが、厚い手袋をしていると袋の開け締めも厄介です。広口ボトルは、手袋のまま蓋を回して開けてがさっと口に運ぶだけ。日々の詰替も、毎晩大袋の中に容器を入れてがさっと掬えばOK。口が広いのがポイントです。コンビニで一番安い焼酎ボトルは120圓でした。 ちなみにこのボトルに夜70℃くらいのお湯を入れて、象足の中に入れて寝ると、足先が暖かくよく眠れます。容器の耐熱温度が70℃で、100℃を入れると、底のところが変形しますが、穴はあきません。中身は翌朝飲むなり行動中に飲むなりします。一つを両足で挟めばOKです。  商品袋をそのまま縫い付けたけどスライダーは低温に弱く割れてしまった。要改良。 ローソクに変わりソーラLEDローソクも長期だと結構ずっしりになるので、今回はソーラ充電のLEDにしました。快適です。4泊までは持ちましたが5泊目に充電切れでしょぼくなりました。ザックの雨蓋の上に日中の歩行中にも充電できるよう、購入時の半透明ケースを縫い付けたのですが、低温での耐久性が悪く、スライドジッパーがこわれてしまいました。また改良しなくては。  イグルーを作りたくなる場所は、景色の良いところ。出入り口の蓋をはやく締めて中でくつろぎたいのと、いつまでも外を見ていたいのと、迷うところ。何か良い方法を考えよう。  山行記録: 越美国境・土倉岳、三国山、三周ヶ岳、美濃又丸、笹ヶ峰 2023年02月23日(7日間) 東海, 積雪期ピークハント/縦走 / yoneyamaの山行記録 www.yamareco.com ↑イグルー6連泊の長距離山行の記録です。温帯住人で6連泊は世界記録かもしれません。イグルスキーの経験では最長です。来年はもっと伸ばしますよ。 きょうはここまで、またね。 |

| 2023-3-2 1:22 |

越美国境・土倉岳、三国山、三周ヶ岳、美濃又丸、笹ヶ峰

越美国境・土倉岳、三国山、三周ヶ岳、美濃又丸、笹ヶ峰(積雪期ピークハント/縦走/東海)日程:2023-02-23〜2023-03-01メンバー: yoneyama fujiwara61コース状況/その他周辺情報:例年よりも少雪のようだが年間で最も積雪の多い季節で、足りないということは無し。視界不良時のルートファインドはかなり難しい。全域ほぼブナのみ。ところどころ、急傾斜に挟まれた細い雪稜あり。雪面の硬さも様々で、スキーを担ぐ(シートラ)か履くかの判断は極めて頻繁。人里からの隔絶度は満点の山域。それぞれのピークは地味ながら美しい。写真:(フジ撮)(フジ撮)(フジ撮)(フジ撮)(フジ撮)(フジ撮)能郷白山は遠かった。夜叉丸北面の硬かった斜面朝焼けのC5(フジ撮)三周ヶ岳への岩稜1206夜叉姫岳への登り、クラストと新雪の斜面揖斐川源流の道谷と赤谷に囲まれた孤島のような釈迦嶺氷の上の薄い粉雪なので鮮明。通ったホヤホヤ?朝日の中で。一泊目イグルー作る荷物がないとスキーが楽しい!ようやく白い稜線が見えてきた、三国岳?(フジ撮)霧の山稜視界不良でルート不鮮明白山と別山三周ヶ岳と白山(フジ撮)(フジ撮)(フジ撮)(フジ撮)(フジ撮)(フジ撮)カレー雑炊(フジ撮)ひげ1週間分(フジ撮)(フジ撮)カレー雑炊ブナの巨木あり尾根末端は急すぎる傾斜で登り返すほどトイレ棟も。狭い雪稜、シール利かして重荷で通過夜叉ヶ池微風改正、行く手は高丸と木曽御嶽山。高丸アタックは割愛。(フジ撮)(フジ撮)古そうな標識あり(フジ撮)ブナの尾根、大ダワから土倉へ(フジ撮)段差の向こうで5mほど西側急斜面に落ち、樹木に引っかかって止まったとのこと。1210夜叉丸への登り、西側はかなりの急斜面で東は雪庇。2段めから長いブロック焼酎黒霧島の広口ボトルの柿の種を食べる(フジ撮)手製のストックリング。一週間持った。北陸本線、今庄駅。(フジ撮)白山と能郷白山崩落してしまった!(泣)外で天気図取っています。(フジ撮)トイレの天守。ズボンを直しながら周辺を隙間から見る。(フジ撮)美濃俣丸を振り返る。奥は三周ヶ岳太陽光充電のラテルネ4泊目も明るい。高倉峠への最期の楽しい滑り(フジ撮)(フジ撮)滑落したところ(フジ撮)(フジ撮)三国山は風雪、視界なし、下降路探しで写真無し。1206夜叉姫岳への登り、クラストと新雪の斜面金草岳(フジ撮)笹ヶ峰(フジ撮)(フジ撮)午後はバリバリ進んで、三周ヶ岳北面の見える1122の天場に。下降尾根はブナ密過ぎてスキーは早々にやめてシートラ(フジ撮)(フジ撮)木が踊っている(フジ撮)ムムッチ!あれは能郷白山と木曽御嶽山ではないか左は三周ヶ岳の手前、1252ポコ。その代わり晴天なのに熟睡して出遅れた。雪を溶かしている(フジ撮)神又峰1050mピーク坂内のお宮、この裏から登る大ダワより金糞山(フジ撮)(フジ撮)右・三国岳、左・上谷山方面夜叉ヶ池(フジ撮)トレンチを掘ると長いブロックがキチキチと取れる。残雪なのにスキーが快適でもない林道C3を発つ朝。曇天。トイレイグルーは天守付き。高いほうがズボンを上げて直しやすい。(フジ撮)(フジ撮)(フジ撮)(フジ撮)三周ヶ岳と4段目(フジ撮)晴天の夜叉ケ池(フジ撮)美濃俣丸を望むC5建設1000mピーク。標識あり(フジ撮)(フジ撮)(フジ撮)白山と能郷白山。冠岳も見える。出発前C3イグルー、稜線下の風除けになりそうな場所。でも吹き溜まりにもなりそう。尾根末端の雪、シートラ(スキーを担ぐこと)(フジ撮)笹ヶ峰手前ポコは笹が出ていた。釈迦嶺の林道跡の左延長が高倉峠能郷白山の左奥には北アルプス、木曽御嶽山、中央アルプス、恵那山、南アルプスも右はトイレ用イグルー、フジ氏初作。920ポコ周辺の地形が霧でつかみにくいので、14時には泊まってしまうことにする。三周ヶ岳の夕暮れ高倉峠への最期の楽しい滑り(フジ撮)夜叉丸の北面を振り返る夜叉ヶ池への急な下りは凍っていてアイゼンをつけシートラ(フジ撮)(フジ撮)稜線のスキー可能幅が狭すぎなのでシートラ。団子も着くので高丸と三周ヶ岳、美濃俣丸山頂より(フジ撮)(フジ撮)縦のシートラ狭い雪稜、シール利かして重荷で通過(フジ撮)(フジ撮)(フジ撮)朝焼けのC5(フジ撮)(フジ撮)左奥に三周ヶ岳が。ほぼ完成のところで、一段目ブロックを外から踏み抜いて崩落。天井。ズクズク雪の踏みかため床面からの長いブロック。稜線はブナ林(フジ撮)夜叉ヶ池周辺の岩稜帯は石灰岩層だった夜叉丸よりゆくて。三周ヶ岳は雲の中。雲間から朝日。ここもクラスとしていてシートラ判断を問われる。風強し。C4イグルー二連。稜線はブナ林晴天のブナ林美濃俣丸と荒削りイグルー晴天の朝(フジ撮)25キロ+7キロ崩落ごろごろブロックでも、くっつきやすい雪なので再利用して完成美濃俣丸山頂より行く手を見る上から1段目ブロック、新雪層、ザラメ入氷層、かるかた層、ザラメ層滑落したところ(フジ撮)夜叉丸より見下ろす稜線。左が夜叉ヶ池(フジ撮)三周ヶ岳北面濃厚な霧能郷白山とイグルーの夕景朝焼けのC6。今日は夕方から雨とのことで下山(フジ撮)(フジ撮)イグルーと蕎麦粒岳(そむぎだけ)(フジ撮)(フジ撮)夜叉丸の北面を振り返る5段目は、特に長いのが取れたので、ほぼ平らな屋根のイグルーになった。ブナ林の中のC2、広く小地形入り組むところ三周ヶ岳山頂(フジ撮)(フジ撮)タープを掛けていたので、隙間の吹込みが無かった。背景は、高丸と三周ヶ岳。凍った斜面のトラバースではシートラもこまめに切り替える。判断と着脱の繰り返し三国岳への本格登りを前にイグルー泊にする。(フジ撮)天井遺跡1210夜叉丸への最後の上りは細い雪稜にある段差がカチカチで、シールが効かない。この段差の裏側に姿を見せるまで20分ほど待つ。ビーコンを落とし、探しに行き、ここで2時間待つ。1252ポコあたりから振り返る(フジ撮)美濃俣丸山頂より。笹ヶ峰はどれだ〜〜よく見えないけどこの方角。遠くは白山と北方稜線(フジ撮)自撮り棒(フジ撮)(フジ撮)笹ヶ峰へ。ポコをいくつも越えていく(フジ撮)(フジ撮)美濃俣丸と3段目(フジ撮)古い集落へ。きょうも気温があがりそう。美濃俣丸を下るムムッチ、あれは伊吹山と金糞岳だ。(フジ撮)(フジ撮)(フジ撮)(フジ撮)(フジ撮)(フジ撮)(フジ撮)白山と能郷白山のツーショット。両白山脈です。(フジ撮)(フジ撮)三周ヶ岳山頂より北東を見る、白山、笹ヶ峰、冠岳、能郷白山1252高丸分岐の手前より、夜叉丸と夜叉ヶ池。噴火口のような広さを持つ大きな窪地だ。晴天のブナ林クラスト面での重荷スキー林道に到着美濃俣丸を振り返る。奥は三周ヶ岳縦のシートラ今日はよく歩いた(フジ撮)「かんのまた」山頂イグルー作る(フジ撮)美濃俣丸山頂にて(フジ撮)狭い雪稜、シール利かして重荷で通過白山の左手前に金草岳が見えた。右手前、林道跡が山腹を横切っているのが釈迦嶺樹間に見える坂内の集落。見えない?夜叉ヶ池を見下ろす。画角に入らず(フジ撮)味噌納豆玄米雑炊金糞山に雲。琵琶湖はよく見えず。その代わり晴天なのに熟睡して出遅れた。あさの光(フジ撮)岩稜と細い雪稜あたりで。脇をトラバースするポコ一日目イグルー晴天の稜線。雪庇と、ブナの疎林自作乾燥野菜と大豆肉載せマルタイラーメン餅入り蕎麦粒岳猫ヶ洞分岐あたりずっと左に見えていたクリュチェフスカヤのような日野岳と鯖江盆地笹ヶ峰を下ったコル、能郷白山の格好良く見えるポイントにC6(フジ撮)(フジ撮)瀬戸の集落、伊藤氏庭園感想:〈計画〉奥美濃の人里からの隔絶度が魅力で、数日刻みでの入山より、一度につなげて行ってしまいたいという思いがここ数年あり、名古屋暮らしを締めくくる大計画を企画した。今年は一人でも行くぞ、と計画を作った。イグルーと山スキーを使った重荷長距離山行は北大山岳部文化で、センパイのフジワラさんが参加することに。雪質次第で進行速度は変わるので、元の計画111km油坂峠までは、好調な場合。状況に応じて6つのエスケープルートを用意して、日程後半に判断できるよう調べた。能郷白山までが本命かな。〈食料、燃料〉長期間なのでカロリー計算し、朝は毎朝マルタイラーメンと餅、晩は隔日でカレー雑炊と納豆味噌玄米雑炊のみに。フジさんが禁肉食中で、乾燥大豆肉入。行動食はグラノーラと柿の種という粒状をメインに毎日ワンカップ容器に掬って胸ポケットへ。かりんとうを補足。食料は10泊11日分で一人8.5キロ。燃料はホワイトガソリン朝晩飲用水作り込みで、二人で250cc×10日。この山域はブナのみで、焚き火できる薪が無かった。入山時全重量はザックに25kg、スキーと靴10kg、衣類3kgだった。〈装備〉イグルー泊でテントは無し。ただし、雨に備えてタープ(500g)を備えた。吹き込みも防止でき保温性もあり快適。スキーは150cmの短板(ヨネ)がヤブ、シートラ時、狭い雪稜滑りに最適。フジ氏の170cm幅広の板はエッジを効かせる登りが弱く、苦労していた。ビンディングはジルブレッタ300と500。300(ヨネ)は蝶番の部品が金属疲労で壊れたがなんとか持ちこたえた。40年モノ。もうご臨終かも。500(フジ)は安全装置の横ずれ機能がすぐズレて不調。何度も叩いて治す。重荷でもあり、シールは下山林道まで外さなかった。ノリが薄くなっていて、テーピングで縛って対処。ラッセルもあり、スノーシューやわかんよりスキーのほうが良いと思う。ただし快適な滑降箇所はオマケ程度。アイゼンは持っていって良かった。風の当たる急な雪面はカキカキに凍っていて必須。ピッケルは使わず済ます。〈記録〉1日目:〈雨のち曇り)入山名古屋から車で2時間半で取り付きへ。お宮の裏から直登。もう少し右に廻ると踏み跡があったかも。ヤブはたいして無し。すぐに雪になる。フジ氏がビーコンを無くして、探しに降りる。3時間かけお宮まで降りて見てきたが無い。結局気がついたところから2,3分のところに見つかった。疲れたので標高差400mで泊。フジ氏が書いたばかりで私は昨日まで読みたてホヤホヤの「評伝・酔いどれクライマー永田東一郎」の話で盛り上がりながらカレー雑炊。2日目:〈曇り→ガス〉霧の山稜ラッセルには登山靴+スキーが重宝。フジさんも同じ山岳部装備なのでこの山行には最適なビンディングなのだが、どちらも古く壊れかけている。フジさんのビンディングは久しぶりとのことで調整で度々止まること多し。視界は濃霧になり、小さなポコから下る際には地図読みが難しくなる。複雑な地形の窪地に入ったところで、泊まることにする。美しいブナ林だ。フジさんには同時に隣でトイレイグルーを作ってもらう。中でつながっているので朝イチでトイレに行くのに大変便利。今回仕込んだ自作乾燥納豆の粉末の味噌雑炊は今後定番としたい。冬山の天場で足がつるのは一泊目だけなのだと今回わかった。娘や息子とのやりとりの話などで盛り上がる。3日目:〈晴れ風〉ブナの稜線を進む行程がすごく送れているけど、日程が長いからあまり気にしない。予報では寒気で悪天とのことだったのでイグルーにタープを掛けて寝たら吹き込みもなく快適で寝過ごす。好天だったのに気づかなかった。風は強い。三国岳まで行くかと思ったが届かず。小さな登り下りの、下りのところは地図読みがすごく大事。GPS無しで、昔のように確認し合う。冬合宿みたいだ。楽しい。何か探検活動や戦国斥候作戦をしているような高揚感。きょうは能郷白山が遥か彼方に見えた。疲れたときの飲み物にクエン酸砂糖湯が効く。フジさんは初日にストックリングを無くしていたが、米山のストックに40年前から巻いてあった修理用針金を使ってリングを自作した。長い山行ではこういう修理道具の意味が立ち上がる。4日目:〈ガス時々曇り〉濃霧の尾根下り、シートラ、クラスト、滑落毎日移動、安全確認、進路決定、イグルー設営、食事の支度をして又移動。旅暮らしだ。南米やアフリカ内戦の話をしながら、読んだ本の話をしながら。濃霧の山頂から下るのはいつもながら難しい。地図と磁石でわかっていても、三国山の山頂からも一回間違え、夜叉姫岳の山頂からの下りも間違えた尾根を下る。それぞれ30mほど疑いながら下ると間違いがわかる。フジさんはこういうときに抑えるポイントを外さない。必ず確認して実践して修正する。人はいかに視界に助けられているかがわかる。雪稜が狭く、硬く凍った傾斜のある段差が増えてきて、雪庇とは逆側のヤブの斜面の傾斜も強い。シールでは効かず、エッジを蹴り込んで登ることが増えた。フジさんの板は幅が広いせいか、この登り方がうまく行かないらしい。段差をいくつか越えて振り返ると、なかなか登ってこない。50mほどむこうの段差の向こうで、5mほど滑落していたとのこと。20分ほどしても来ないので様子を見に行こうかとザックを背負ったところで現れた。立ち木に乗ってすぐに止まったが、傾斜はずっと下まで続いていたので危なかったとのこと。荷物が重かったので足首に多少のダメージがあったよう。現場は夜叉丸ピークのやや南のあたり。夜叉丸から夜叉ケ池への下りはクラストした急斜面でアイゼン、シートラにする。標高1200mで低くヤブの山域という印象だが、結構アイゼン領域も多い。そして雪面の硬さが七変化で、シートラ判断が常に問われ、重い荷物を上げ下げしての着脱回数は日に十数回になる。天国のような夜叉ヶ池の白い湖畔にイグルー。フジさんは入山以来ずっと手指がしびれているという。重荷で肩を圧迫するのと寒さのせいだろうか。5日目:〈微風快晴〉三周ヶ岳登頂、白山が見える朝日に輝く白い夜叉ヶ池を発ち、岩稜の細い尾根の脇の雪のテラスをたどって高丸分岐へ。もうここは樹林の山の雰囲気ではなく、真っ白な山域だ。今回は高丸アタックは割愛。三周ヶ岳の往復は荷物を少し下げておいて(下げすぎた)、空身で行う。荷物から開放されると、スピードが出る。標高差100m以上を登り20分ほどであっという間に登り、下りも自由にターンして下る。この山は国境線から離れて独立峰のようにあり、この日の午後はその外側をくるりと北へ回り込んでラッセルした。北側に回り込むほどに美しい姿になり、登頂の喜びが沸き出づる。長い距離のラッセルで午後1時台は板の裏に雪団子で足かせトレーニングしているようだ。美濃俣丸を見上げる1122白い台地の上にイグルー。遠くまであかね空が見える最高の天場。健さんが妻の過去を根掘り葉掘り聞く「黄色いハンカチ」のシーンや、戦争を経験した小津安二郎が戦争を描かない話、369、258、147の話で盛り上がる。ここで初めて携帯電波が通じて、GPSログを送る。6日目:〈微風快晴〉美濃俣丸、笹ヶ峰越え朝は雪面が固く、美濃俣丸の登りもシートラしたりスキーにしたりとせわしない。しかし山を超すたびに遠い白山が少しずつ大きくなるように感じる。能郷白山までの国境線が遠い。笹ヶ峰の向こう側でぐぐっと標高が下がっているようだ。左門や平家の方もようやく分かるようになってきた。1288西面は固く凍っていて、トラバースも苦労する。笹ヶ峰までにはいくつかのポコがあり、どれも真っ白だ。視界があるとはありがたことだ。笹ヶ峰の下り、結構スキーのターン幅が狭いのに急な下りで、ところどころシートラに切り替える。でも案外、うまくターンできたりもする。最低コルから見る能郷白山の角度がとても美しく、そこにイグルーを作る。ほぼ完成というところでうっかり下段を踏み抜いて、半分崩落。でもジャリジャリ雪でくっつき易い雪だったので、残骸を大幅に利用して再建する。ラジオで天気図取って、明日の夕から明後日にかけ雨になるとのこと。そろそろ長期作戦会議を、と検討すると、結構スロウなこのペースで能郷白山まで行くのも、残り5日かけるとギリギリかもしれないことがわかり、冠峠まで行くにも雨で一日停滞するのもなあ、などと話していて、明日高倉峠から下る選択となる。旅の終わりは突然やってきてしまった。でもそれは夢と同じで、よくあることかもしれない。7日目:〈晴れ、高曇り〉高倉峠〜瀬戸シールスキーじゃどうなんだよ、という結構細い雪稜もあるし、下は硬いけど柔らかい雪を載せていて制動になるスキーの楽しい斜面もあり。旅も終わりかと思うと名残惜しい。「天国のキッス」のピアノパートや「絶体絶命」の二股男のモノマネの話で盛り上がる。高倉峠から下降尾根に入ると、始めはスキー向きのゆるい尾根なのに、植林杉後は木が密になってシートラ。尾根末端は450mくらいから下は西によりすぎて、絶壁近い急斜面に出てしまい、登り返したりする。ピンクの印も西に降りていて、地形図の夏道は今はどうも無いようだ。最期に苦行をしてようやく林道に出たと思ったら、林道の雪もズボズボで、シール外してスキーで行こうとすれば時々雪が切れ、またシートラを繰り返す。転んで鹿の糞溜めに尻もちをついたりする。クタクタだ。ようやく降りた瀬戸の集落は古い建築の民家がひしめく素敵な佇まい。辻の石仏。玄関先で銀杏を干す老人や、寡黙で凛々しい甲斐犬を連れたおじさんに出会う。珍奇な来訪者にも動ぜず話す人達だ。神社前で今庄タクシーを呼び今庄駅へ4110圓。谷間の宿場町のよう。汽車はトンネルをくぐって敦賀へ。特急しらさぎの無い時間帯で、快速で1時間で米原へ。新幹線で30分で名古屋へ。大曽根のスーパー銭湯で祝杯。1984年以来のセンパイと1週間も長旅をできた。学生の時そのままの、25kgシートラ雑炊無人領域イグルー山行。本州中央部にもまだこんな無垢な山域がある。

|

| 2023-2-26 9:44 |

日高平取/振内山

日高平取/振内山(山滑走/北海道)日程:2023-02-26(日帰り)メンバー: saito1987コースタイム:写真:頂上直下寿都似山と名無しの鋭鋒群を望む沙流川の対岸にシキシャナイとヲパケシウシベ緩い尾根の滑降南東の緩い尾根から所々作業道を交差する振内山頂上頂上に看板ありシキシャナイの奥に糠平山感想:冬型が決まったので、日高内陸側の沙流川中流域へ。1000m未満の山は時折晴れ間の見える悪くない天気。緩い尾根筋のツリーランを楽しめたが、これより雪が少ないとブッシュや倒木で不快調だろう。

|

| 2023-2-22 5:43 |

十勝岳〜オムシャヌプリ〜野塚岳

十勝岳〜オムシャヌプリ〜野塚岳(積雪期ピークハント/縦走/日高山脈)日程:2023-02-20〜2023-02-21メンバー: marucircld Mt-sunny koichiro_m misa2021 Sugiyama_2022コースタイム:写真:

|

| 2023-2-20 9:26 |

Canadian Rockies Ice&Mixed Climbing

Canadian Rockies Ice&Mixed Climbing(アイスクライミング/北アメリカ)日程:2023-01-13〜2023-02-18メンバー: Takenaka2017写真:Nemexis WI6,150m1p目よりPolar Circusは6時(日の出8時)に駐車場着いたのに先行Pいて転進。Kitty HowkへWeeping Wall手は氷柱、足は鱗で20mトラバース。その後30mクラゲバーチカル。こえぇ〜L.Minnewanka Liquid Sord M5+,90m突っ込む勇気なく敗退ドラツー技術も、コンディションをつかむ経験も足りなかった。Mt.Crowfoot C-train 1p目WI3とあったが全く氷がなく積み木岩だった最近の空港あるある⚡️Nemexis 3p目。硬くて脆い氷柱トラバースが怖かったKitty Howk肉でかい!Weeping WallアプローチのSnivelling Gully(WI3,180m)はデート向き。Kidd Fall WI4,80mLuise Fall3p目の難しそう方で心のトレーニングHydorophobia →Haffner CreekでCragging短いので気楽に取り付けるKidd FallNo use in Crying悪条件を跳ね返せず敗退😢とらとStanleyWhiteman Falls良いカメラ欲しい...©︎Cody ShimizuKidd Fallこ、これは...!@Alpine Clubhouse in CanmoreLuise Fall1p目をいく岐阜大山岳部のひろとくんWeeping WallWeeping Pillar、日当たり良すぎて肌着までびちょびちょBanff郊外を散歩Mt.Crowfoot名前忘れた。でも30mに2時間もかかった。最初真ん中直登してやろうと思ったがクラゲが激しすぎて左に逃げる。が、こちらもクラゲが脆くて分厚かった。発狂。Whiteman Falls©︎Cody ShimizuMt.KiddWhiteman Fallsアプローチの凍ったゴルジュは探検的で楽しい。Lodder PeakDoors of Perception WI3M6,620m(半分はロープいらない)トポにないチムニーを行く谷さんNo use in Crying:泣いても無駄😢Doors of Perceptionボルト群避け、敗退ピンぽいの越えて脆いコーナークラックを突く。Weeping WallNo use in Crying M7,200mC-train行動食C-trainどやってこのバルジ越えるんすか(笑)積雪深不足と信じたい。スタンスが脆すぎる。Doors of Perception1週間前はロープ忘れて取付敗退したNemexis最終ピッチをいくCodyWhiteman Falls WI6(今回のコンディションなら6はない),80mHydorophobia WI5+,150m頑張るあや姉さんPad ThaiWeeping WallWeeping Pillar WI6,180mC-trainKitty Howk WI4R,130m例年より薄く、楽しいミックス。 感想:大学3年頃に発見したチームLinkUpのブログ。研究の休憩時間に見てはカナダ良いかも。と思ってたがWCM2022にて谷さん山田さんのプレゼンを直接聞き、今年は暇だしちょっと行ってみるか!と倹約&バイト生活を経て1ヶ月弱のミニ遠征。大きくて難しい氷をたくさん登れて満足。でも、後半戦のMixedルートはドラツー技術もコンディションをつかむ経験値も足りず敗退を繰り返した。自分主導だとまだまだこんなもんか。まぁ条件に恵まれて登れちゃうよりは学びがあるから良しとしよう。凡夫らしく懲りずにまた修行しよ。今後ロッキーでクライミングをする人に向けての覚え書きです。快適で効率的なクライミングライフの一助となれば幸いです。ーーーーーーーーーー【ネット記事抜粋】・ヤムナスカブログ https://ymtours.exblog.jp/・ウィルガットインタビューhttps://torja.ca/will-gadd/ ・スタンレーヘッドウォールhttp://yukiyama.co.jp/mountain/2020/01/swift-blade-steadfast-in-the-canadian-winter.php○Link∞up抜粋・http://8linkup.blogspot.com/?m=1・201.一念http://8linkup.blogspot.com/2020/11/vol201-wi5rm130m.html?m=1・200.マウンテンライフの共有http://8linkup.blogspot.com/2019/12/vol200.html?m=1・180.カナダの山岳救助http://8linkup.blogspot.com/2019/06/vol-180.html?m=1・170.反復トレ重要http://8linkup.blogspot.com/2019/04/vol170.html?m=1・164.マインドセットhttp://8linkup.blogspot.com/2019/03/vol164.html?m=1・150.師弟制度http://8linkup.blogspot.com/2018/11/vol150.html?m=1・143.山について思うこと(ギアhttp://8linkup.blogspot.com/2018/09/vol-143.html?m=1・113.ヴァージンアイスhttp://8linkup.blogspot.com/2018/02/vol113.html?m=1・ 101.アイスクライミング規約http://8linkup.blogspot.com/2017/12/vol101.html?m=・97雪崩危険度の判断指標https://8linkup.blogspot.com/2017/10/vol96.html?m=1・91ギアショップ紹介http://8linkup.blogspot.com/2017/09/vol91.html・89squamishで夏休みhttp://8linkup.blogspot.com/2017/09/vol89-squamish.html・88氷河登高のテクニックhttp://8linkup.blogspot.com/2017/09/blog-post.html・76パート君の1年の過ごし方http://8linkup.blogspot.com/2017/06/vol76-1.html・52カナダのアイスクライミングの注意点その1http://8linkup.blogspot.com/2016/12/vol52.htmlこれ以前はなぜか上手く見れない。【ルート情報】有名どころを押さえたい人はアイスならIceLines -Select Waterfalls of the Canadian Rockies- (Brent Peters)+GaiaGPSでルートとアプローチ情報を得るか、50$払ってアプリIce&Mixed;(Will Gadd)をインストールするかが良い。Crag(ゲレンデでのドラツーやミックス)ならWinter Cragging in the Canadian Rockies (Nick Baggaley)がわかりやすい。WATERFALL ICE(Joe Josephson)やMIXED CLIMBS(Sean Isaac)の方が網羅性は高いが絶版らしい。自分は北大山岳部の本棚でほこりかぶってたので借りてきた。【雪崩対策】ロッキーの雪はコンディションを掴むのが難しい。1週間以上前に降った雪が風や気温変化により突然雪崩れることもあるという。日本だと基本的には人間による誘発雪崩を警戒してればいいが、ここでは自然発生に気を遣う。fasetという日本では馴染みのない現象もある。カナディアンクライマーは雪が降ったら本当に登らない。毎度えーーっとなる。雪崩ハザードの小さいエリアかCanmore近郊のドラツーエリアへ転戦する。avalanch control(ヘリから山へ爆弾落としてあえて雪崩を起こす)でハイウェイが封鎖され、どこにも行けないこともしばしば。雪崩地形や気温推移、日照度合、など基本的な項目は日本と変わらないがかなりシビアに考える必要がありそう。基本雪崩は起きないという判断で取り付くので、アバランチギアは駐車場まで持って行き、車に置いていくことが多かった。・Avalanche Canada:https://www.avalanche.ca/en/map・ハイウェイ情報:https://511.alberta.ca/#:Alerts・天気情報:spothttps://spotwx.com/【装備】・ノミック ・クォーク ・替え刃(ピュアアイス,ピュアドライ,アイス新品)・スクリュー(22cm,19cm×3,13cm×2,10cm×2)・ダブル8.1mm60m(懸垂70m便利)・シングル10mm60m・カム類01ー3を1セット ・ナッツ ・ボールナッツ ・ハーケン類・workman雨具上下(強風、高標高の日以外基本これ) ・finetrackエバーブレス ・montbellズボン・テムレス×2 ・workmanインナー手袋・黒軍 ・ミトン・montbellオーバー手袋 ・アバランチギア・montbellバーサライトパック15L・マカルー50L ・PackTechnology35L・ダクトテープ ・鎮痛剤・ビレイジャケット など【宿】facebookのBow Valley Home Finderで探せる。相場は1ヶ月700$で最安値くらい。ただ、自分のように1ヶ月という短期間だとなかなかリプライが来ない。ワーキングビザも不取得なので、相手からすれば支払能力の証明ができない。運良く声がかかったらMessangerでvideochatの面談?がある。僕はここでめんどくさくなって逃げてしまったが。Alpine Clubhouse in Canmore(通称ACC)はAlpineclub of Canada(入会金35$)に入れば1泊35$で泊まれる。広いキッチンに広い部屋(相部屋にならなければ)、暖かいシャワーがあり快適。4pm以降は2$で洗濯機と乾燥機が使える。無料wifiも完備されているが宿泊部屋2階の奥に行くほど電波は弱くなる。6番部屋はデジタルデトックスによい。downtownまで片道45分かかるうえに途中から完全車道で街灯もないので跳ねられないよう対策必要。冬にバムるのは夜寝るの寒くて厳しいし、装備も渇かないので却下した。2月からは2月中は日本に帰るから、という優しい方の家に泊めさせてもらえた。ありがたい。【食事】スーパーはSafewayとSaveonの2択。無料の会員カードを作ると色々と安くなる。どちらが安いかは物によるので、徒歩5分で両方行くとよい。白菜、にんじん、タマネギ、じゃがいもは日本と殆ど変わらない値段感覚で入手できるので、これらばっかり食べてた。肉は高いが仕方ない。米も売っているが白米は高い。ジャスミン米をアイラップ(岩谷マテリアル)に入れて炊飯していた。ポン酢、食べるラー油を見つけた。袋麺系は1食1$相当で高い。後半はレストラン勤務のシェアハウス主が持って帰ってくるパンを恵んでもらっていた。行動食はシリアルバーが充実している。14$で28袋入り(56本)がお得なのでそればっか食べていた。甘すぎて山にいると虫歯になりそうだった。外食は基本的に15$オーバーな上にチップの文化があるため敬遠した。チップはクレジットの画面に15%〜の選択画面が出てくる。もちろんノーチップも選択できる。「郷にいれば郷に従え」精神に則って15%払った。Spice Hut Indian CuisineのnaanとThai HouseのPat thaiはとてもおいしかった。日本のご飯屋さんのレベルの高さに驚くけど、こちらも美味しいパンとかカフェとか行ったりしてリフレッシュしてた。【お金問題】空港での両替手数料は高すぎるのと、大金を常に所持するのが嫌だったのでクレカ払いにした。保険として50$だけ現金可していったがコインランドリーなどで使うくらいで基本クレカで済む。現金を日本の口座から作るにはwiseが便利らしい。またソニー銀行は自分の口座内での外貨両替手数料がかからないらしい。この辺りは次回に試してみたい。楽天カードに問い合わせたところ、学生だとキャッシングできないので注意。【保険】今回は7aと日山協に見積もりをしてもらった。保険金額は同じで補償内容が良かった7aにした。コスパを考えると労山保険が最適解っぽいが、6000m以上を登る予定があるなら1年はクラブに入会している必要があるらしい。オーストラリアのworldnomadという保険もなかなか良さそう。eposカードというクレカは海外旅行保険が90日間も自動付帯なので便利。基本的にクレカの海外旅行保険は旅行会社主催のツアーしか有効でないので、個人旅行の人にはよい。【費用】全体で45万ほど。航空券+家賃が殆ど。スクリュー買い足したりも含む。【気づいたこと雑記】・寒さ的には(今年は)ワークマン雨具で十分。ビレイ中に暖かいビレイジャケットを着ればよい。・ロッキーのNPルートにはボールナッツ有効。マイクロカムでは対応しきれないリスに使える。・寒い夜は街でもビレイジャケット着用。おしゃれブーツ無いのでDCM長靴で街を闊歩。・limestone結構脆い。個人の感覚の差はあれど、脆すぎたら正規ルートから逸れたと思ってよさそう。・banffまでのバス6$は発券機よく壊れている。車掌さんにout of orderと伝えたらタダ乗りできた。・犬を飼っている人が多い。犬好きを感じるのか散歩中の犬によく興味もたれた。・eSIM契約は不要。強力なwifiがsafeway,A&Wburger;,canmorecityhallにある。→緊急時の連絡をどうするか?garminのinReach買うか?・新ノミックのリーシュ連結部分壊れやすいので要工夫・Elevation Placeは1ヶ月60$でジムやプールが使い放題。ジムの課題おもしろい。図書館には無料WiFiやカナダ山岳雑誌Grippedがある。【総括】総じて快適で楽しかった。比較的効率よく登り込めた。でも英語がもっと話せたらもっと世界が広がったんだろうなと感じた。1月は日照時間短くてロングルートあまり取り付けなかった。stanley, storm creek, the real big drip等...もっと行きたかったなぁ。強くなって出直してこいと捉えよう。Mt.Quadraもいつか行ってみたい。日本で稼いでこちらではフルタイムクライムするつもりで来た。けど、ワーキングビザで来ないと家が見つけにくかったり、色々節約一方だったり、英語もすぐには話せるようにはならないから結局登ったり友達になれるのは日本人に限られる。場所が変わっただけで日本とやってることは殆ど変わらなかった(これは自分の性格もあるだろうけど)。最初からそんな気がしていたけれどここはワーホリで来るのが正解のようだ。まぁでも1ヶ月弱のクライミング遠征、人にも恵まれ目標にしていた氷も無事登れて楽しむことができた。

|

| 2023-2-19 11:40 |

南富良野/三ノ山〜二ノ山〜一ノ山

南富良野/三ノ山〜二ノ山〜一ノ山(山滑走/北海道)日程:2023-02-19(日帰り)メンバー: saito1987 Yanke1987コースタイム:写真:牧草地を横切り国道まで沢型を一気に下まで頂上から滑降開始二ノ山頂上直下このような斜面が続く疎林帯の沢型を滑る二ノ山の滑降を終えて一ノ山へ東大演習林の森三ノ山を越えて二ノ山へ三ノ山着三ノ山頂上南富良野の街三ノ山を振り返る。尾根の裏側で見えないが、沢筋は疎林帯が続く感想:樹海峠からかなやま湖北岸のポコ群、三ノ山〜二ノ山〜一ノ山と針葉樹の森をプチ縦走、三ノ山頂上からは標高差350mの沢斜面を良質なパウダー滑降で締めくくる低山おすすめルート。三ノ山頂上手前には緑色岩の岩稜帯あり。かなやま湖側の雪面をトラバース気味に捲く。

|

| 2023-2-18 19:28 |

永田東一郎・評伝読みながらパッキング

10泊の山行は久しぶりなので、食料を量って袋詰めしてます。朝は毎朝マルタイラーメンと餅。夜はカレーか納豆汁味噌雑炊の二択。 米は玄米。白米にはゼロのタンパク質もかなりはいっています。ビタミン・ミネラル、繊維質も豊富で、長期の山でこそ重宝。白米とは完全に別の食品です。マルタイラーメンは普通味のパックは5袋がちょうど牛乳パックに入るのですが、とんこつ味はスープ袋が厚いので4つしか入らなかった。これで10回分の二人の朝飯です。 野菜はすべて乾燥野菜。一生懸命干してきた。切り干し大根と干し椎茸、わかめは買えるので買った。人参、玉ねぎ、生姜は千切り、納豆とにんにくは干した上でフードプロセッサで粉にした。  10泊11日分の朝晩共同食料(二人分)と行動食(一人分)です。 肉は、私は塩コショウ過剰炒め豚肉とカルパス。これは夏でも腐らない。パートナーは禁肉中なので大豆のお肉を用意。 行動食はフルーツグラノーラと柿の種ピーナッツとかりんとうの三本柱。毎晩、行動用広口PETボトルにザラザラ入れるための仕掛けも用意した。 山行食料はいつも全部食べて無くなってしまうので、記念に記録してみた。食べ物って山行記録に残らないんだよね。ヒマラヤでもなければ計画書にもわざわざ書かないし。  玄米量って?。 酔いどれクライマーの本、届きました。パッキングしていたら、予約していた「永田東一郎」が届きました。著者は藤原章生さん、今回の10泊山行のパートナーです。私の山岳部のセンパイです。「破滅型」の魅力ある人、大学の寮には何人かこういう人が居て、強い印象を今も残していました。読むのが楽しみです。入山までに読了できるかな。 きょうはここまで。またね。

|

| 2023-2-14 8:51 |

積丹岳

積丹岳(積雪期ピークハント/縦走/積丹・ニセコ・羊蹄山)日程:2023-02-11(日帰り)メンバー: marucircld Mt-sunny koichiro_m misa2021 Sugiyama_2022コースタイム:写真:

|

| 2023-2-14 8:43 |

樽前風不死

樽前風不死(積雪期ピークハント/縦走/支笏・洞爺)日程:2023-02-04〜2023-02-05メンバー: marucircld Mt-sunny koichiro_m misa2021 Sugiyama_2022コースタイム:写真:

|

| 2023-2-12 9:15 |

冬山装備を初めて全部計量して新発見

全部はかるのは、今回始めて先日、来たる山行の10泊分の山行食料を計算して量ったので、こんどは装備の重量を量ってみました。40年も冬山登って初めてです。自分が何キロ担いでいたのかも知らず、いろいろ発見がありました。イグルー講習が中止になったので、きょう気まぐれで思いつきました。最近家計簿とか、食べたものの記録とか、みえる化アプリにハマっていて、ついにこれもやってみました。  登山靴で履けるビンディングはもうあまり出回っておりません。骨董品のジルブレッタですが、かかとの金属部が摩擦でやせ細って来ました。合成樹脂部品は経年劣化で欠損しています。 まず第一の驚きはスキーや靴。両足回りの重さだけで7.3kg。足についていると軽く感じるのか。スキーは150cmの短い板で、ビンディングはジルブレッタ300。靴は結構重い合成皮革の二重靴。でも以前はもっと長くて重い板だった。 第二の発見は、体に着けている衣類だけでなんと3kg。アウター上下で1kg。それほど重くは感じなかった。 10泊となると一人当たり食料8.5kg、燃料2.2kg、それから以前はなかったけど、携帯電話とバッテリーが1kg。電話は多分全く通じないけど、ログを取るのとカメラ代わりに。  格安5000圓台の中国産ジュラルミンアイゼン。岩の上を歩くと減りそうなのでスキー主体山行の場合のお守りに。 軽量装備二点今回は山スキー主体で、岩はほぼ無くアイゼンはお守りなので、重さ半分、価格も半値の軽量ジュラルミン製で行きます。ベニア合板のストーブ台が案外重いのがわかったけど、愛着があるので。木製シャフトの鍛造ピッケルも、ほぼ活躍無しだろうけどこれも愛着があるので。それから、山越えのときは持っていかざるを得ないアプローチシューズ。これまではワークマンのたびぐつなどでしたが、もっと軽いのを見つけました。両足で270g。  山越え山行のときは、登山靴を履き替える前後の靴を運ばなければならないので、すごく軽い靴が重宝。ワークマンで売っていた軽量ぺちゃんこ靴。 きょうはここまで、またね。  最新版です。 |

| 2023-2-11 10:02 |

南岸低気圧でイグルー講習が中止になりました

きょうは今頃、乗鞍でイグルー講習のはずでしたが、昨日の午後、今住んでいる名古屋から会場の松本市乗鞍岳への交通機関がJRも高速道路もなくなってしまい、中止といたしました。楽しみにしていた皆様、ごめんなさい。とくに前々日や本格的に降り出す前の午前のうちに松本入りしていた皆様には申し訳ないです。今日は晴れているだけに! 松本市の岳都山岳松本フォーラム主催の講習会は、いまのところイグルスキーが講師で一般の参加を広く募集している唯一のイグルー講習です。また次回の募集もあるかと思いますので、この場でもご連絡いたします。今後もこれに懲りず、イグルーへの関心を持ってください。よろしくお願いいたします。 先月伊賀甲賀で自動車道の大雪渋滞がありましたので、交通機関運行の判断も慎重になされたようです。実際、松本では近年ではめずらしい積雪だったとのことです。今回は南岸低気圧で、こういうときは普段降らないところに降るので用心が必要ですね。遠距離でも計画どおりに運行される交通機関というのは、普段頼っているだけに、尊いものだと思いました。 でも今後は、長距離をホイホイ行ったり来たりしなくても良いような山麓暮らしに向けて準備をしたいです。やはり、総合的な安全保障のためにもヤマギワに住みたいものです。

|

| 2023-2-6 12:03 |

道北/歌登山

道北/歌登山(山滑走/道北・利尻)日程:2023-02-04〜2023-02-05メンバー: saito1987 Yanke1987コースタイム:写真:凍てつく森で暖を取る頂上近くは視界が要る樹林内の滑降流氷初日の朝沖合に確認頂上片方の角の欠けた牡鹿緩やかな尾根をラッセル感想:流氷初日!オホーツク北部のマイナーピークへ。尾根の傾斜は緩く、滑降に面白みは無かったが、道北の山の雰囲気は楽しめた。

|

| 2023-2-5 14:41 |

イグルーも食べ物も手作り・玄米雑炊

休日の昼、10泊分の冬季スキー山行の食料を試食してみました。 長期山行は食べ飽きない同じものを長期なのでレトルトやアルファ米ではなく、原料自家製乾燥で。そしてやはり長期なのでビタミン、ミネラル、繊維質が自ら豊富な玄米で雑炊とします。雑炊は鍋一つ、食器は各自一つで完結するし、冬季は特に必要な水分を食事と同時にたくさん取れるし、あたたまる、味付けは失敗しようもない。優れた山料理です。山岳部の定番です。 玄米は沸騰後弱火20分で食べられます。普段の食事はごはん炊きなので更に蒸しますが、雑炊なので別に良し。ちょっと硬いけどよく噛んで食べると味わえるし、ゆっくり食べられる。きょうは玄米130gを半分に分けて2種類。カレー雑炊と納豆味噌雑炊を作りました。実際は一食でこのどちらかの味を倍です。毎晩交互にします。味付けは最期にするので二種の味見です。 カレールウが表示通りでは少ない。やはり130gの雑炊は下界より多い。味噌の加減もわかりました。スーパーで手に入る粉末カレールウは横濱舶来亭とオリエンタルカレーの二種。結局両者とも必要量の重さはそう変わらないこともわかりました。 手作り乾燥野菜と乾燥納豆 かぴんかぴんのにんじん。ビタミンAと繊維はこれ。  冬天気良く乾燥する太平洋岸は、野菜を干すのに最高です。北陸の皆さんには申し訳なし。 一人一晩130gの玄米に自家製乾燥野菜をにんじん5g、大根5g、玉ねぎ5g、それからにんにく生姜、しいたけ、きくらげを適宜入れて作ります。乾燥野菜は、大根と椎茸はすぐ手に入るので買ったもの。玉ねぎ、にんじん、納豆、にんにく、生姜は自作。切り方をいろいろ変えてこのところベランダで量産している。  にんにくと生姜です。これももっと乾かすとヤバい粉末になりますね。日常の料理でも重宝しますよ。  半乾きの納豆。もっとカピカピにしてミルにかけると粉末になり、茹で大豆に降り保温すると納豆が自作できます。 やはり長期山行では野菜がほしい。ビタミン、ミネラル、繊維質は、無いと不調になる重要点。それに菌類。納豆は嬉しい!あとは味噌を粉末にするかどうか。大した重さじゃない気もするし。 これに夏でも腐らない「ひき肉の過剰塩コショウ炒め」をさじで振り入れれば良い。今回のパートナーは肉食制限中とのことなので大豆肉を持参してもらい、各々の鉢でかける。 今の所、食料が一人8kg。これが毎日少しずつ軽くなっていく。この重荷では、華麗に新雪パウパウを滑る「バックカントリー・スキー」という感じではなくて、「山スキー」です。 イグルー作りとの共通点乾燥野菜を作っていて思いましたが、食料を原料から手作りする山登りは、寝床を手作りするイグルー山行に通じます。便利な食品を買ってきてお湯をかけて食べるだけでもいいのですが、自作の喜びというか、やってみれば面白いところとか、やってみると全然面倒くさくないところとか、何か似ています。 きょうはここまで、また

|

| 2023-2-1 23:48 |

ノーウェジアン・イグルー

イヌイットやエスキモー以外でイグルスキーほど山でイグルーに泊まっている人はいるのだろうか?と思っていましたが浅はかでした。 先日、ノルウェイに引っ越したというインスタ友だちから衝撃のお話が。あちらではちらほらイグルー泊している長期スキー旅行者がいるらしいのです。 動画を送ってくれました。  Vikerfjell en vinternattsdrøm del 2 iglo på fjelletigloo in the mountainsIglu im Gebirge www.youtube.com 衝撃です。イグルスキーが早々に諦めた、わりと平たいブロックを整形しながらタテに積んで、多面体の半球を作る、本場「北極圏式」の難しいイグルーを作っています。上手です。ノコギリの幅が欧米風で広い点も、平らな面を広く切りやすそうですね。  思い切り大きな面積のブロックをタテに積んで行くには、接触部分を丁寧に整形しながら傾けもたれあわせていくバランスが難しそうです。 また、日本海があるため低緯度の割に雪が多い日本は、世界一の豪雪地帯なので、いつでも新雪がたっぷりあってどけるのが大変ですが、アッチは気温が低くて古い雪(積もってから時間が経って自然に締まっている)が多いからイグルー的には作りやすい「かるかた雪」が多いのではないかと想像します。つまり日本の3000mの稜線みたいなイグルーを作りやすい状態です。 ちなみに話はそれますが、欧米人は新雪ラッセルとか新雪パフパフとかが日本ほど頻繁にないので、白馬や栂池やニセコや羊蹄や八甲田にパフパフ求めて来るんじゃないかなと思っています。以前カナダで、日本なら普通に行く感じの新雪ラッセルの日、雪崩が危ないから行けませんとガイドに言われ、ちょっと違和感を感じたことがありました。 新雪も多く、気温の上下が結構あるため溶けて凍ったザラメ層が割とある、かるかた雪層を掘って探る形の日本の樹林帯でのイグルー作りは、文句なしの「かるかたブロック」をたくさん切るにはちょっと不利な状況かもしれません。イグルスキー式は、そういう日本の登山で、1時間以内のスピードで作る、不格好な実用型です。 はやくイグルスキー動画を英語化して、このノルウェイ人と交流したいです。いずれは北米の北極圏とも交流したいと思っています。 きょうはここまで、またね。 |

| 2023-2-1 10:04 |

コイカクシュサツナイ岳北面直登沢 冬季初遡行

コイカクシュサツナイ岳北面直登沢 冬季初遡行(アイスクライミング/日高山脈)日程:2022-12-10〜2022-12-11メンバー: nrtk7写真:左岸垂直からベルグラバンドトラバース。お宝発見!偵察通り左岸捲きを終えると素晴らしい光景が。氷が無限に続く。暗闇のピーク。傾斜は30~80度くらい。ピークが見えてきた?側壁からはいいのが無数に垂れてる。1p目成田60mWI4。見た目より傾斜ある。ひたすら登る。再び函となる。流石に勘弁してくれ。落ちるとドボン。2p目宇野60mWI4。函滝は直登できないので側壁の氷壁を登る。簡単な氷をフリーソロ。フォロー。すごい空間。2p目上部。20m程で傾斜は落ちるが滑滝が続く。初冬のコイカク沢踏み抜かないよう慎重に中を行く。左の氷瀑。左岸トラバースして氷柱の下をくぐって直登。難しくはないがずっと気が抜けない。落ちると数百mの滑り台。夜間登攀。直登沢出合いの氷瀑を見上げる。雰囲気出てくる。映える。右岸からお目当てのコイカク北面直登沢が氷瀑となって合流してきている。暗くなってくるが氷は終わらない。右股、函の始まり。側壁がいちいち面白そう。映え。函滝は右岸捲く。とりあえず登っておく。60mWI4+。2日目、前日の偵察通り下部函をへつる。感想: 「アイスクライミングをして山頂に立ちたい。登山の中の合理的な手段として、アイスクライミングという行為がしたい。」初めてアイスクライミングをしたときからずっとそう思っていた。僕の拠点である北海道はアイスクライミング天国だ。だが、アルパインアイスという観点で見ると寧ろ不遇なフィールドだ。層雲峡の氷も、雷電や雄冬をはじめとする海岸の氷も、全てトップアウトしたらただの平らな台地か雪壁に出るだけだ。そのゴールに山頂はない。勿論アイスクライミングそのものを目的として捉えれば、アプローチは極めて近いし、デカい氷、デリケートな氷柱、テクニカルなミックスなどよりどりみどりだ。だが、そうであるがゆえに氷を登る行為だけに純化されてしまい、最早あまりにも登山と切り離されてしまっている。では山の中の直登沢はどうなのだろうか。おそらくこれは道内のアイスクライマーなら誰もが思いつくだろう。そして次の瞬間には、北海道の雪の多さを思い出して、その発想を捨てたはずだ。すぐに雪で埋め尽くされ、雪崩の巣となるに違いない。あまりに危険すぎる。――本当にそうだろうか?本州で有名なアイスのエリアである甲斐駒は、太平洋側の気候であるが故に冬は基本的に乾燥し、降雪は少ない。だからこそ沢中の雪崩のリスクは比較的少なく、そこまで傾斜のない滑滝も雪で埋め尽くされない。北海道にもそのような山域はないだろうか?その条件を満たす山域には一瞬で思い当たった。北大山岳部の庭といっても過言ではない、日高山脈中南部がまさしくそれだ。そして幸いなことに、日高中南部には急峻な滑滝の連続する直登沢がひしめいている。そういう目で見れば、おそらくここは天国になることは間違いない。そう思い一昨年、昨年の年末年始に日高を単独縦走した際に直登沢の様子をよく見てみると、やはりそこにはあった。美しい蒼氷が。 しかし、これらを登るには問題があった。まず、日高の山にはほとんど登山道がない。つまり積雪がほとんどなく沢の雪崩の危険がない時期には、稜線やそこに上がるまでの尾根は基本的に藪漕ぎとなる。また、当たり前だがほとんどの沢の下部には釜や函を従えた滝が出現する。早い時期にこれがどうなっているか。山深さもネックとなる。ほとんどの山が普通に尾根歩きをしても稜線まで2〜3日かかる。それでも、大学生活すべてを懸けて通い詰めた日高の知識を総動員していくつか行けそうなところにあたりを付けていた。そのうちの一つが、コイカクシュサツナイ岳に突き上がるコイカクシュサツナイ沢(以下コイカク沢)だ。右股左股とあるが、どちらも条件は変わらないだろう。コイカクシュサツナイ岳には、夏尾根と呼ばれる実質的に整備された登山道が存在し、登山口となる札内ダムから、積雪期であれば登り1.5日、下り4時間程度で往復できる。アプローチは比較的楽で、下部の釜や函滝さえどうにかなれば遡行でき、下降も夏尾根を使えば暗闇の中でも可能だ。 2022年1月にカムイエクウチカウシ山南西稜からコイカクシュサツナイ岳まで縦走した際に、コイカクシュサツナイ川(以下コイカク沢)からコイカクシュサツナイ岳の北面に突き上げる直登沢に氷瀑がかかっているのを確認した。この時の下山日に未曾有の大雪が降り、帯広は日勝峠、天馬街道などが全て通行止めとなり札幌への道が全て閉ざされ、僕は帰宅難民となった。そこで帯広在住の宇野さんの家に急きょ泊めてもらい、通行止めが解除されるまでの2晩お世話になった。この時、冬の日高の直登沢の話題になり、宇野さんもコイカク沢に目を付けていたということが分かった。ではまだ雪の少ない次の11月下旬〜12月上旬に行きましょう。という話になった。 それから季節が一回りし、冬となった2022年12月3日、僕と宇野さんはコイカク沢から支稜上にあるピラトコミ山東面直登沢を、この時期の日高の沢のイメージを掴むことを目的として遡行しようとした。今年は例年になく季節の進みが遅く、山脈は黒々としていた。河原や側壁の斜面には雪はほとんどなく、しかしそうであるが故に側壁の微妙なルンゼが結氷し、白い筋となっていた。ピラトコミ東面沢そのものは、普通の冬靴で行ったため序盤はわずかな渡渉が面倒で、途中から釜が始まり、そこでは側壁に張ったベルグラでへつるという新しい遊びを若干楽しみながら通過していった。しかし、ようやく沢床が氷で埋められてきたという段階で、釜に張った氷を成田が踏み抜き太腿まで浸水し敗退となった。戻り際に、側壁の凍ったルンゼを2ピッチ120mで登り、一応1本クライミングをして帰った。気温がそこまで低くなく、釜や側壁に張る氷が脆弱であったのが敗因だった。しかし、今週ここからいよいよ気温が下がり、おそらく来週には条件的にはかなり出来上がっているだろう。そう話し、翌週12月10日と12月11日の2日間に本命のコイカクシュサツナイ岳北面沢を遡行することにした。12月10日 晴→雪 札内川ダムゲート(7:15)コイカク沢(7:45)コイカク沢二股(9:00-10:00)側壁氷瀑登攀開始(12:15)終了(13:45)二股(14:45)=C1 宇野さんと札内川ダムゲートで集合。自転車に乗ってコイカク沢出合いまで建設途中で放棄された道道111号線を走る。先週と比べて冷え込んでいるが、コンスタントに降雪もあったようで、山は少し白くなっている。道道からコイカク沢に入渓。今回は先週の反省を生かし、2人とも長靴で来た。出発から2時間ほどでコイカク沢右股と左股の分岐となるCo640二股に到着。二股にテントを張り冬靴に履き替え、とりあえず右股の偵察へ向かう。最初は雪のうっすら積もった河原で歩きづらい。30分程歩いて函に差し掛かる。函の内部は水面は普通に水が流れていて、側壁は氷柱が垂れ下がっている。ここでアイゼンに履き替えて、右岸を捲く。その後程無くして10m程の釜滝。滝は凍っているように見えたが、右岸から捲き気味にアプローチすると表面1cm程が凍っているに過ぎなかった。これでは登れないので右岸の氷壁WI3程度を捲く。そこから5m懸垂で沢に合流。少しの河原歩きを挟んで再び函滝。ここがCo760屈曲点。函側壁の氷を登ってからバンド状草付きを登って這い上がると、右右岸に氷の筋がいくつもかかっている視界に飛び込んで来た。思わず驚嘆の声を上げる。どれも50〜80mくらいはあろうか。とりあえずその先の沢を覗くと、すぐに函となっている。おそらく左岸を捲くしかないが、大掛かりなものになりそうなので今日はここまでとする。このままテンバまで戻るのも味気ないので、右岸の氷を登ってみることに。成田リードで1ピッチ60mいっぱい。WI4+程度だろうか。ちょうど層雲峡・錦糸の滝と同じようなスケールと内容だった。もう1ピッチ雪所々氷の沢型を詰め、藪漕ぎトラバースをしばらくしてから藪を繋いで斜めに降りて沢床に復帰。ちょうど面倒な釜や函の下降を回避できたようだ。テンバに戻り、ジンギスカンともつ鍋で宴をする。12月11日 晴→雪 C1(6:30)北面直登沢出合い氷瀑(11:30)コイカクシュサツナイ岳(16:45-17:00)二股(19:15-20:15)札内川ダムゲート(22:30) 薄暗い中出発。昨日と同じアプローチをこなし、函地帯まで。ここからは偵察通り左岸の緩斜面を登り藪に突入し左岸を捲く。Co790屈曲まで藪を漕いで適当な緩斜面を伝って沢に復帰。ここから側壁は更に高くなりいよいよ核心部といった風景となった。幸いにもここからは沢が比較的凍っていたり雪で埋まっていたりして歩きやすい。それでも所々踏み抜きがあるので注意しながら進む。たまに現れる釜や淵は側壁に発達した氷をトラバースして突破していく。アイスボルダ―のような感じで楽しい。少し進むと15m程の函滝。下まで繋がっていない氷柱なうえに下が釜となっているたので左岸氷壁のWI3程度をフリーソロで越えてトラバースして捲いた。続けざまに釜持ち滝。これも釜のせいで取り付けないので左岸氷壁から捲いた。この辺り以降の側壁には一級品の氷が無数に垂れており2人とも目を輝かせながら進んでいく。両岸とも立った壁となって(左岸は氷壁)沢が左に曲がる所に入るとすぐに右に曲がる15m滑滝。これは完全に結氷していた!決して難しくはないが、2人して「こういうのがやりたかった!」と喜々として登る。ここを抜けるといよいよ両岸が100m以上切り立った日高らしいV字谷となり、側壁からは幾筋もの氷の筋が僕らの立つ沢に落ち込んできている。圧巻だ……。思わず目移りしてしまうが僕達の目的はアイスクライミングをしてコイカクピークにダイレクトに立つことだ。氷柱の横をすり抜けたりして雪で埋まったゴルジュ帯を歩いていく。再び7m程の函滝。ここも滝下は水流がドバドバなので取り付くことはできないので捲くしかない。両岸立っているが左岸が何とか行けそうなので本日初めてロープ出して成田リードで取り付く。垂直氷壁を7m程登ってからベルグラの張ったバンドを7mトラバース、更に2mクライムダウンしてから微妙なフッキングで滝の落ち口に蹴り込んで突破。ゴルジュを再びラッセルするとまたしても10m函滝。これも滝下は釜となっていて普通には取り付けない。左岸からトラバースして氷柱状のカンテを乗り越え、更に氷壁を左トラバース、垂れ下がった氷を破壊して凍った滝本体にアックスを打ち込んで取り付き、あとは快適な氷を登って突破。ここを越えると奥に右岸側壁から氷瀑が合流してきている。どうやらこれがコイカクシュサツナイ岳ピークにダイレクトに突き上げる直登沢の入り口のようだ。夏にはここはハングした側壁からシャワーが降り注いでおり相当厳しいらしく、未登らしい。今は快適な氷瀑となっており、2人とも思わずニヤける。全てが想像通り、いや想像以上だ。 滝下でロープを出して取り付く。1ピッチ目は成田リードで60mいっぱいWI4+程度、下から見上げるよりも長く(アイスあるある)、滝の途中のテラス状でスクリューで切る。2ピッチ目は宇野さんリード、最初の20m程はWI4+くらい、そこから傾斜は堕ちるがまだ40〜60°程度の氷が続き60mいっぱいでスクリューで切る。3ピッチ目は成田、傾斜の緩いクーロワール状に張った氷を30m程度で次の滝の下の完全結氷した釜まで行き凍り付いた倒木で切る。 この先もまだまだ滝は続きそうだがもう難しいものは出てこないだろうということで、ロープはしまう。次の滝は20m程度だが60°くらいなのでフリーソロ。これを越えてそろそろ終わりかと思ったらそんなことはなく、再びゴルジュ状に。しかもその上にまだ氷瀑が見える。おいおい、まだ楽しませてくれるのか。ゴルジュ状は雪が詰まっているように見えたが、スカ雪で踏み抜くので、側壁ベルグラをつっぱりで越えていく。その上の氷瀑は60〜70°くらい。これもロープは出さずに各々思い思いのラインを登る。この上にもまだ滝が出てきたがこれも難しくはないのでフリーソロ。この上にも滝。これを越えてもまた滝。越えても越えても次の滝が現れる。イメージでは高低差300m程登ったらあとはラッセルかと思っていたが、どうやらそんなことは無さそうだ。次第に滝と滝の間の緩傾斜雪壁(=安定して立てる所)も少なくなり、30〜70°の氷壁がひたすら続くようになる。しかも標高が高くなり気温が低くなるにつれて氷も硬くなり疲れる。ツルツルの硬い氷なのでフロントポイントを蹴り込んでアックスを打ち込まなければならず、特に傾斜が緩いと腕立て伏せみたいな体勢になって逆につらい。 それでも、つらさよりも興奮が勝っている。大好きな日高の山で、大好きなアイスクライミングをしてピークへと歩みを進めているという事実がとてつもなく貴く感じられる。ふと振り返ると適当な尾根や稜線へと突き上げている無名のルンゼ群に素晴らしい氷が張り巡らされている。美しい。全部登ってしまいたい。そう思いながらアックスを振り、アイゼンを蹴り込み、一定のペースで登っていく。 気が付くと時間が押しており段々と薄暗くなってきたので、辛うじて見つけたテラス状で休憩し、ヘッデンを装着。暗くなっても滑滝は容赦なく続く。流石に「もう勘弁してくれ……」なんて思いながら登りまくる。最後は20m程ラッセルをすると、ポンと平らな所にたどり着いた。ピークだ。美しいラインが完成した。宇野さんと抱擁を交わす。ピークは軽く吹雪いているので、ちょっとした余韻に浸った後そくさくと下山開始。コイカク夏尾根は事実上の登山道とは言え、上部は油断できない。岩稜帯を慎重にクライムダウンし、下部はうっすらと新雪の乗った斜面を滑り降りてテンバまで。疲れたので泊まってしまいたいが今日下山の計画なので荷物をパッキングしてコイカク沢を下る。道道に出て、暗闇の中自転車をこいでダムゲートまで。もう遅いので成田は宇野さん宅に宿泊し、翌朝帰札。 ずっと夢見ていたクライミングを、想像以上の内容で行うことができた。沢を下部から詰めてピークにダイレクトに立つというラインの合理性、そのクライミングの内容、全てが理想的だった。日高という僕と宇野さんにとって特別な山域で、こういう新しい冒険ができたことがこの上なく嬉しく思う。この山はいつでも僕に最上級の喜びを提供してくれる。また、ここに戻ってこよう。

|

| 2023-1-30 11:09 |

道東/標津岳

道東/標津岳(積雪期ピークハント/縦走/道東・知床)日程:2023-01-29(日帰り)メンバー: zeniya1990 Yanke1987コースタイム:写真:湖面を行く湖面にひいた一筋のトレース登り、標高500mくらい登り、標高800mくらい養老牛岳へと繋がる稜線緑ダム湖に降り立つピークにて標津岳をバックに湖面を渡る感想:この時期全面結氷しているであろう緑ダム湖から標津岳を目指す。ダム湖を詰め四の沢を行くがこの沢両岸がやや立ってて面倒。ゼニヤ、スノーブリッジ崩れスキー濡らす。標高800mまで上がると風が強くなってきた、しばし風が弱まるのを待つ。ピークも風強くややシビア、握手して早々に下山。上部はカリカリの斜面だが樹林帯に入ると快調パウダーだった。下山は四の沢とアタックチャ川との間の岬を目指す。.418南の沢型に湖面に繋がる林道を発見、これを経由してすんなりと湖面に戻った。このころになるとすっかり天気は回復。

|

| 2023-1-30 10:59 |

遠軽/瀬戸瀬山

遠軽/瀬戸瀬山(積雪期ピークハント/縦走/道東・知床)日程:2023-01-28(日帰り)メンバー: zeniya1990 Yanke1987コースタイム:写真:ピークとキンドー氏途中にあった古い小屋、スキー場の名残?瀬戸瀬温泉から歩きはじめる下山の滑降ピーク感想:温泉の除雪終点から歩き林道が交錯する尾根に沿って登る。途中2つ廃屋小屋があった。下山、頂上台地の縁でシールを外す。登った尾根は登り返しがあるので右側の斜面を滑る。ヤブ多く快調ではない。地図にない立派な林道が上まで伸びていた。温泉入って次の目的地に向かう。

|

| 2023-1-26 22:16 |

寒くて眠れないとき&湯たんぽ

イグルーに泊まると、寒くて眠れなかったという声が結構あります。寒がり度は人にもよるし、それぞれですが、外よりは確実に気温が高いし、外と同じ気温に下がるテントより、しっかり塞げば断熱性能は抜群です。 寒い理由は次のいくつかです。 床からくる冷気雪の上なので冷気は下から来ます。接地しているところが冷えるときはこれ。参考にイグルスキーのマットを披露します。  ザックの内側に  全部伸ばす  尻のところを二重に  全体を二重に イグルスキーは材料屋から買った結構薄い建材のポリウレタンマットですが、長いのが自慢です。寒いときは二つ折りにして、尻の下を重点的にします。尻から肩がマット、腿から向こうは潰したザックの上。枕は何かの荷物という感じ。冷え込みがキツそうなときや寝袋無しのビバークのときはコメツガ、シラビソ、エゾマツ、トドマツなんかの下枝をノコで切ってきて体の下に敷き詰めます。 身長よりイグルーが狭いと、雪壁に足があたって冷たいです。雪ふれない工夫か、十分な壁の掘り込み対策を。 隙間風や隙間吹き込みイグルーの下の段などは、しゃがんだときや横になったときに風が当たる高さなので、外から念入りに隙間を塞ぎます。隙間ふさぎは粉雪を詰めてもダメで、ブロックのかけらをかぶせるようにそっと置きます。隙間に突っ込んだり押したりすると、できたてのイグルーは崩れやすいので気をつけましょう。  赤い印のかけらは後から置いた隙間ふさぎのもの 乗せるかけらは、ノコで薄く本くらいの大きさ〈穴によって文庫本からA4まで〉に切ってたくさん載せます。イグルー全体をやっても5分くらいの作業です。中からもできますが、中からだと重力に逆らって突っ込むことになるので、外からのほうが塞ぎやすいです。天井部分は遠くて手も届かないし少し空いているくらいがいいかも。 風が強くて隙間から粉雪が吹き込むときもあります。朝起きて真っ白でびっくりしますが、まあそのうち慣れます。それでも寒いときは、ツエルトをみんなで一緒に掛けて寝ると温かいです。粉雪避けにもよいです。  広口PTボトル。左は焼酎黒霧島〈ピーナッツ入)、右はもう販売していないビタミンウォーター。象足に入れる湯たんぽ 足が冷たいとき。必殺・湯たんぽを作る熱湯一歩手前のお湯〈熱いと変形することがある〉をペットボトルに入れて両足の象足の中に一つずつ入れます。焼酎の黒霧島の容器は口が広くてお湯を入れやすく、漏斗不要で使いやすいです。翌朝の炊事にそのぬるくなった水を使います。この容器は、厚い手袋でも開けられて、行動食の柿ピーやグラノーラなど粒状食を入れるのにもちょうど良いです。日中の飲料水にも、首が細くないからペットボトルより凍りにくいです。イグルーは床が雪なのでボトルのお湯注ぎ作業も楽です。こぼし放題。  眠れない夜は隙間から星や月も見えるよ いろいろ思い浮かぶことを楽しむ寒くて一睡もできない時も、じっと目を閉じていると、自分の頭の中に、自然に湧き上がってくるアイディアやイメージや記憶などを楽しみます。ずっと忘れていた人のことや、思いもしなかった解決策や、すごくいいことを思いつくこともあります。うとうとしていて支離滅裂なストーリーに流されていく映像(?)もありますよね。交響曲を全楽章、脳内演奏することも。くよくよしないで、眠れぬ夜を楽しもう。どうせ疲れれば寒くても眠ります。 前回は外気温が氷点下15℃。内部は、隙間ふさぎを適当に怠ったので氷点下5℃。寒くて夜中にマットを二つ折りにしました。湯たんぽの用意もなく足が冷たくて眠れませんでした。でも、面白いことをたくさん思いつきましたよ。将来のイグルー講習会の行方とか・・・。 きょうはここまで、またね。

|

| 2023-1-25 22:05 |

初めて一般募集のイグルー講習会@乗鞍岳

岳都松本山岳フォーラム主催の講習で30名に教えました日帰り日程なので限られた数時間でしたが、ほとんどの人がイグルー完成しました。至らなかった人、ごめんなさい。もう少し手厚く教えられれば多分できます。でも楽しかったと言っていただいて嬉しかったです。半分近い人が、支度をしてきてそのまま泊まり、翌朝は乗鞍山頂を目指したり、いくつかイグルーを作り続けて腕を磨いていました。 これまでは直接間接に知る山岳会やガイド組合、大学山岳部に講習してきましたが、岳都松本山岳フォーラムが仕立ててくれて、一般公募は今回が初めてです。ヤマレコや岳都松本のHPでの告知ですぐに30名がいっぱいになり、急遽第二回も設けました。びっくりです。  満足のマイルーム  二人+一人でトンネル連結、こんちは〜  巨人コンビの巨大イグル-ながらブロックも巨大で問題なし  墓石のような見事なブロック、もう切れます  ちょい天井高すぎぃ!でもコツ掴みました  穴塞ぎの瓦大薄いブロック イグルーはやっぱり面白いから人気なんだ来てくれた皆さんは市内県内が半分、県外各地からが半分でした。イグルスキーの6年前の著書を読んでくれていたり、かなり前の岳人に書いたイグルー特集の記事を憶えていてくれたりと、結構イグルーが心から離れないという人が多く、イグルーというものはニッチながらも強い魅力があると思いました。乗鞍岳への登山ルート沿いの人通りの多いところでやっていたので、通りがかりの登山者も興味深そうにたくさん話しかけてきました。中には、「あなたイグルスキーさん?」という人も。動画で見て、上の方でイグルー作ったそうです。以前谷川岳でイグルーを作っていてその時にも挨拶を交わしたお二人さんも、今回来てくれました。  側面から三角柱を切り出したとこです 今回の雪のコンディション今年は少雪です。スキー場リフト周辺を予定していましたが雪が少なく、少し標高を上げてみました。本当はスキーコースを外して樹林内でやりたかったのですが樹林内は積雪が更に少なく、吹き溜まりのあるスキーコース脇ではじめました。 表面20センチは先日の雪、その下は先週の雨が降った暖かい日の氷ザラメ層がありました。このへんは良いブロックにはなりません。新雪はどけて、氷層は壊れなければ土台に使う程度です。でもその下、30センチくらいのところから下は、かるかた雪層でした。積雪時から0℃以上にならずにゆっくり熟成した層です。場所によってその層が一段分しかなかったり、二段分あったりのばらつきは、ありました。ブッシュが見えている近くはやはり浅かった。  5人座れる3人用くらいの標準型。みんな自作の個室に戻って寝たので集会場 旧友と再開、ヤマレコのお二人とも数年前からイグルー教える約束の旧友も遠くから来てくれて、講習後も3つばかり作って腕を磨きました。また、結婚記念日祝いのヤマレコのお二人もやってきて、隣にイグルー作りました。5人座れる1.5×1.5のイグルーを作ってお祝い焼き肉をいただきました。多分、マトヤンとトモエさんは結婚記念日をイグルーで祝った人類史上初のカップルです。  実演終盤、墓石サイズの長いブロックが続くと、もう屋根はできてしまう やはり重点は、きれいなブロックを切ること今回も、やはり躓いている人の多くはブロックの切り出し方を助言すると格段に良くなりました。切断面のきれいな大きなブロックさえ掘り出せれば、難しくは無いのです。それには案外、ノコギリの使い方が重要でした。意外と、そんなところから分かれ道がありました。 スキーヤー、他の登山者への配慮今回は脇とはいえ、スキーコースの近くで何十個もイグルーを作ったので、スキーヤー一名から苦言を頂きました。私もスキーをする身で見れば、イグルーや、その穴ぼこがたくさんあったらホワイトアウトなどで危ないと思います。できればそんな心配をされないよう、目立たないところ、通りから外れたところでやるのが筋だと思います。お詫びいたします。 数日後、当の本人からヤマレコ記録にコメントをいただき、不安から強い口調になったかもしれないことのお詫びと、帰りに通ったら後片付けができていて安心した。それからイグルーにできれば泊まってみたいというメッセージまでいただきました。とてもありがたい連絡でした。 イグルーは本来、誰もいないルートで誰も泊まらない場所で行動できる自由な山登りのための手段です。ルートという線から離れて面で動いてもらいたいです。 今回気づいたいろんなイグルー作りのポイントについて、次回から連載いたします。お楽しみに。 きょうはここまで、またね。 主催のフォーラムによるレコ↓ 山行記録: イグルーづくり体験講習会 2023年01月21日(日帰り) 槍・穂高・乗鞍, 講習/トレーニング / sangakuforumの山行記録 www.yamareco.com イグルスキーによるレコ↓  山行記録: イグルー講習会@乗鞍岳(岳都松本山岳フォーラム) 2023年01月21日(2日間) 槍・穂高・乗鞍, 講習/トレーニング / yoneyamaの山行記録 www.yamareco.com |

| 2023-1-18 1:43 |

エリコ山・北大山岳部のビバーク合宿+イグルー講習

エリコ山・北大山岳部のビバーク合宿+イグルー講習(講習/トレーニング/札幌近郊)日程:2023-01-14〜2023-01-15メンバー: yoneyama Yanke1987 yumepporo Nakagawa2019 TnkYutaro2019 Mt-sunny koichiro_m Sugiyama_2022写真:でも長細いのは切れている。まさにビバーク準備の雰囲気寒そうな背景ですが、作っていると体はぽかぽかいよいよ個室建築タイム身動きできません。息も苦しい。胸が圧迫される。早々にサナギになり、隙間からvサインお疲れ様穴の下に60センチほど掘り下がっています。日が暮れてきたつついて感触確認一段積んだらもう腰までの壁壁の部分のブロックがややジャガイモ状態なので、なかなか載せるのに苦労します。安定しないんだね。いくつもあって、古墳群につついて感触確認左奥にイグルー午後6時、いったん緊急避難用テントで集まってお茶。このあとは各自イグルーいくつでも作って、サナギに。上の方になると、軽さが問われる。一見大きいけど、安定する重さかどうかは密度によるから、持って見て決める。ストーブって偉大だ。今回は飛行機で来たので自分のではなく、札幌の仲間に借りてきた。一段目のブロック、大きくとれています。初日下山のふたりここ、いいじゃないですか。弱層テスト。三分で柱を作って、ウエからスコップで5回たたいて割れるかどうかの手順ブロック採る溝の角がきちんとしている。これ、大事です。大きめに作っています。天守がズドーンと伸びると、立つのもラクですね。イグルスキーだけはビバーク訓練じゃないのでストーブ使ってラーメン。作りかけのイグルーで記念撮影朝まで時間はたっぷりある。もっかいやり直してます。ほぼできて、隙間塞ぎ段階上部が安土城になっています。スキー場のナイターかな、ダイダイ色の空。屋根、塞がってきてますね。デカい一段目とれています。手前イグルスキー、奥三つは一年生掘り出し救出三つあります。ぎゅうぎゅうビレイと滑落停止練習棺桶が着々個室サイズは狭くてちょとやりにくい面もある。長材を横渡しの、「全然イグルーに見えないタイプのイグルー」。材さえとれれば、早い。一分間の生き埋め体験このあたりは、パズル。どの形をどう使うかは、切り出してみてから決める。真駒内までぎゅうぎゅうの車内。イグルスキー作の40分イグルー。長細いブロックで梁を渡し、屋根は低く作れました。気温が低いので、落ちません。傾斜地の縦横穴式をやっています。午後6時、いったん緊急避難用テントで集まってお茶。このあとは各自イグルーいくつでも作って、サナギに。この人も早いおせわになりました〜イグルー壊して埋没練習お隣と近く作っているので、トンネルでこんにちはができます。新人のは、トンネルでつなぎます。3人用くらいの大きめを作ったビーコンで雪崩埋没者捜索練習掘り出し救出翌朝、雪が降り積もり腐海のオームみたいだ。順調です。感想:イグルーのふるさと北大山岳部へ私は、昭和63年の1月にペテガリ山頂にイグルーをぶっ建てたのが始まりで、それ以来イグルー愛好家をしています。北大山岳部の冬季メイン山行でした。そもそも戦中昭和18年の冬季ペテガリ初登頂はイグルーがあって成し得たものでした。日本のイグルーのふるさとは北大です。その後、部報にイグルー研究の一章を載せたりして、北大山岳部ではイグルー技術は続いていました。でもまだテントフリーではないとのこと。イグルーが続いてはいてもまだ製作に2時間かかるのでは、テントフリーにはできません。1時間以内にできないと。冬季山行の必修テクニックの一つに北大山岳部がテントと永遠にサヨナラできるよう、1時間以内でできるように、僭越ながらイグルスキーが40年磨いた最新技術を伝授しに、札幌へ。年に一度の恒例行事「ビヴァーク訓練」です。正月の長期山行が終わったこの時期に、「テントなし、ストーブなし、晩飯抜き、寝袋なし」で各自で一晩なんとか耐えるという実践「虎の穴」トレーニングです。山中で一人で孤立しても朝まで粘る経験です。その他、弱層テスト練習、雪崩埋没体験、ビーコン救出訓練、滑落停止ビレイ訓練など、雪山訓練定食も盛り込んでいます。全部こなした最後、日が暮れかかった時間帯に、イグルーを作り始めました。ううっ、いつものイグルスキー講習会と違う切迫の展開。イグルスキー最新テクをお伝えイグルー作りは一年生以外は皆ほとんどやっていました。ノコとスコップでブロックを切って積む事自体はみな慣れているので、基本はOKです。ただ、最近イグルスキーがたどり着いた、「長方形井桁積み法」と、「下二段横三角柱切り出し法」を伝授しました。サイコロ状ブロックだけで屋根を作るよりも、速く作ることができます。テントフリーの域には、製作一時間を切らなくては実用になりません。だからこれを伝えたかった。それから、今回は単身ワンルーム術なので、小さいやつを作るのに特化しました。イグルー作っている方があったかいワ!寝袋無しビヴァークの辛い夜なので、夜更けまで皆イグルー作りを繰り返しました。いくつも作るのが大事なんです。しゃがんでじっとしているより、イグルーを作っているほうが温かいから稽古が進む。これは意外な発見でした。普通、日が暮れて暴風雪の中でも宿が無いなんて、かなり壮絶ピンチなんですが、イグルーを作り始めるとすぐ風よけの壁の中に入れるし、結構体を使うので温かいんですよね。うっすら汗かくくらい。それに今回は寝袋、ストーブなしで寒い夜を過ごすので、みな隙間を念入りに塞いでいました。「ホンキですよ」とのことでした。3時スタートで9時半まで繰り返し稽古をやってたそうです。スゲえ向上心。イグルスキーは早々にマイイグルーに入って寝袋でひとり酒でした。ほんとは現役とたくさん飲みたかったですが、皆単独訓練なので。究極のサバイバル技術翌朝6時、訓練終えてみんなでコーヒー沸かして飲みました。外気温マイナス13℃、イグルー内部は氷点下5℃でした。お疲れ様。寒かったけど、ノコとスコップさえあれば、ザックとマットの上にシュラフカバーと非常用食料、メタ(エスビット)と小鍋だけでお湯作って各自のピンチ食(非常用食料)で過ごします。今回は完全個室なのでトイレも自由。ぴったり入口を締めたらもうサナギの気分、イグルーを出たら生まれ変われます。ノコギリでエゾマツ、トドマツなど常緑針葉樹の枝を集めて、体の下に敷き詰め空気層を作り、これで雪面からの冷気を遮断します。なんとしても生還する自信を付けます。北大山岳部は、日本で最高の登山学校だと思いますよ。3つ4つ作れば、もうテントは不要です。天然の雪山に、身も心も同化するような山行をしよう。https://igloosky.com/2023/01/16/igloo-session-with-aach/

|

| 2023-1-17 21:58 |

山と渓谷2月号に6p載せてもらいました

山と渓谷に記事掲載です昨年3月に乗鞍岳で行なった、山ライター・マリベさん企画のイグルー講習会、今月発売の山と渓谷で記事にしていただきました。カラーで6pです。マリべさんが講習で初めて挑むイグルーづくりのルポです。イグルスキーがイグルーにハマったいきさつや、イグルーがどれだけ可能性があるかについても多くの言葉で書かれています。 ぜひご覧ください。 ついでに今月号の短い感想を●メイン企画「単独行の基本」は、私も近々単独長期山行をするかもなあ、というタイミングだったので、今更ながら遭難データなどの数字も改めておさらいする良い機会に。沢登りのモデルが大西良治さんで驚く。 ●サブ企画の山城特集は、私の大好物です。やっぱり愛好家、多少は増えているのだな。やっぱり、土地の風物、人々の営みとつながっていてしかも足腰使って体感するからおもしろいんだよね。苗木城、岩村城はわりと近いんだから行かなきゃな、と思いました。しかし土塁や堀切などの地形のわかりやすい写真は相変わらず難しい。この話はイラストでなければ伝えにくい。 ●北大山スキー部OB阿部幹雄さんによる、実録雪崩遭難最終回。2年前の大雪山上川岳の雪崩埋没事故と、その幸運なレスキューの一部始終。阿部さんはこの30年以上、雪崩事故の検証と実録に取り組んできた。事故の経過、救助の経過がまとまった文章で読めるのは地道な取材の賜物だ。好き好んで話したくないし、聞きたくないし、読みたくないかも知れないけど、読んでよかったと思えるもの。3月に、この記事を含む雪崩事故実録集の本を出版予定とのこと。 ●氷の道チャダルを行く、ザンスカール川の氷の道の風物、岩と氷の中の日常の人々、すごく良い。 ●でこでこてっぺん、最近私は、同世代女性の被ってきた境遇にいちいち聞き耳を立てている。そうだよねえ。職場でも、親戚でも。と、しんみりする。 ●角幡唯介の連載、子連れの山についての喜びを語る。二元論とか言って、角幡さんでもそうなんだねえ。うちも幼稚園以来再び、一緒に山に行くことになるかも。 きょうはここまで、またね。 |

| 2023-1-16 22:17 |

北大山岳部の現役とイグルーセッション?

イグルーのふるさと北大山岳部へ私は、昭和63年の1月にペテガリ山頂にイグルーをぶっ建てたのが始まりで、それ以来イグルー愛好家をしています。北大山岳部の冬季メイン山行でした。そもそも戦中昭和18年の冬季ペテガリ初登頂はイグルーがあって成し得たものでした。 日本のイグルーのふるさとは北大です。その後、部報にイグルー研究の一章を載せたりして、北大山岳部ではイグルー技術は続いていました。でもまだテントフリーではないとのこと。イグルーが続いてはいてもまだ製作に2時間かかるのでは、テントフリーにはできません。1時間以内にできないと。

冬季山行の必修テクニックの一つに北大山岳部がテントと永遠にサヨナラできる、1時間以内でできるように、僭越ながらイグルスキーが40年磨いた最新技術を伝授しに、札幌に乗り込みました。 年に一度の恒例行事「ビヴァーク訓練」です。正月の長期山行が終わったこの時期に、「テントなし、ストーブなし、晩飯抜き、寝袋なし」で各自で一晩なんとか耐えるという実践「虎の穴」トレーニングです。山中で一人で孤立しても朝まで粘る経験です。その他、弱層テスト練習、雪崩埋没体験、ビーコン救出訓練、滑落停止ビレイ訓練など、雪山訓練定食も盛り込んでいます。全部こなした最後、日が暮れかかった時間帯に、イグルーを作り始めました。ううっ、いつものイグルスキー講習会と違う切迫の展開。  九州の天山山麓出身の一年生。人生初イグルーです。イグルー作りはホント楽しいのです。 イグルスキー最新テクをお伝えイグルー作りは一年生以外は皆ほとんどやっていました。ノコとスコップでブロックを切って積む事自体はみな慣れているので、基本はOKです。ただ、最近イグルスキーがたどり着いた、「長方形井桁積み法」と、「下二段横三角柱切り出し法」を伝授しました。サイコロ状ブロックよりも、速く作ることができます。テントフリーの域には、製作一時間を切らなくては実用になりません。だからこれを伝えたかった。それから、今回は単身ワンルーム術なので、小さいやつを作るのに特化しました。  今回はサイコロブロックから(立方体ブロックだけだと積むのに時間がかかる)の脱却が課題。「長方形井桁積み法」に不可欠の長細い三角柱イグルー術を伝授。さっそくバンバン積んでいますよ。寒いのヤだからホンキです。 イグルー作っている方があったかいワ!寝袋無しビヴァークの辛い夜なので、夜更けまで皆イグルー作りを繰り返しました。いくつも作るのが大事なんです。しゃがんでじっとしているより、イグルーを作っているほうが温かいから稽古が進む。これは意外な発見でした。普通日が暮れて暴風雪の中でも宿が無いなんて、かなり壮絶ピンチなんですが、イグルーを作り始めるとすぐ風よけの壁の中に入れるし、結構体を使うので温かいんですよね。うっすら汗かくくらい。 それに今回は寝袋、ストーブなしで寒い夜を過ごすので、隙間を念入りに塞いでいました。「ホンキですよ」とのことでした。3時スタートで9時半まで繰り返し稽古をやってたそうです。スゲえ向上心。イグルスキーは早々にマイイグルーに入って寝袋でひとり酒でした。ほんとは現役とたくさん飲みたかったですが、皆単独訓練なので。  羊蹄山麓出身の新人部員。人生初イグルーの恵迪寮生。黙々と、楽しんで積んでました。 究極のサバイバル技術翌朝6時、訓練終えてみんなでコーヒー沸かして飲みました。外気温マイナス13℃、イグルー内部は氷点下5℃でした。お疲れ様。寒かったけど、ノコとスコップさえあれば、ザックとマットの上にシュラフカバーと非常用食料、メタ(エスビット)と小鍋だけでお湯作って各自のピンチ食(非常用食料)で過ごします。今回は完全個室なのでトイレも自由。ぴったり入口を締めたらもうサナギの気分、イグルーを出たら生まれ変われます。 ノコギリでエゾマツ、トドマツなど常緑針葉樹の枝を集めて、体の下に敷き詰め、これで雪面からの冷気を遮断します。なんとしても生還する自信を付けます。 北大山岳部は、日本で最高の登山学校だと思いますよ。3つ4つ作れば、もうテントは不要です。天然の雪山に、身も心も同化するような山行をしよう。 きょうはここまで、またね。 https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-21368.html www.yamareco.com 北海道大学山岳部・山の会 - ペテガリ冬季初登・72年前の今村さんのゲートル 米山悟(1984年入部) 北海道大学山岳部・山の会 Academic Alpine Club of Hokkaido AACH, Sapporo Japan 札幌 aach.ees.hokudai.ac.jp |

| 2023-1-9 22:41 |

スキーを束ねるベルト

シリコンのバンド G3のテンションストラップは高いけどとても使いやすいです。40センチ、50センチ、65センチと様々ある。低温でも伸び縮みして柔軟性ありアイゼンの足首バンドにも良い。何故かというと厚い手袋で片手でも操作できる使いやすさです。着脱が簡単なのに絶対外れない。すごくすき。入山電車の中で手すりにスキーを? 立てて縛る、一本で安心。でも8年ほど使っていたら切れました。合成樹脂だからいつかは劣化してしまう。2本で3000円と高いのですが、理由はあります。 G3のテンションストラップは高いけどとても使いやすいです。40センチ、50センチ、65センチと様々ある。低温でも伸び縮みして柔軟性ありアイゼンの足首バンドにも良い。何故かというと厚い手袋で片手でも操作できる使いやすさです。着脱が簡単なのに絶対外れない。すごくすき。入山電車の中で手すりにスキーを? 立てて縛る、一本で安心。でも8年ほど使っていたら切れました。合成樹脂だからいつかは劣化してしまう。2本で3000円と高いのですが、理由はあります。パッチもの この前、100円ショップセリアでパッチものを見つけました。これが100円!構造はほぼ同じですが、使い勝手が違いました。ゴムの質が違って、片手だとするする流れない。引っ張っただけでは滑らず締められない、ボッチを留め具の穴に入れるのも、ゴムの伸縮が少ないので、片手ではダメで両手が要る。材質はポリプロピレンと書いてあります。低温下ではどうかな。まあそれでも、両手でやっても良ければ便利なものなので、100円なら幸せになります。 この前、100円ショップセリアでパッチものを見つけました。これが100円!構造はほぼ同じですが、使い勝手が違いました。ゴムの質が違って、片手だとするする流れない。引っ張っただけでは滑らず締められない、ボッチを留め具の穴に入れるのも、ゴムの伸縮が少ないので、片手ではダメで両手が要る。材質はポリプロピレンと書いてあります。低温下ではどうかな。まあそれでも、両手でやっても良ければ便利なものなので、100円なら幸せになります。製作は金物の産地、燕三条のメーカーでした

ピッケル二本繋げてイグルーの梁 イグルーの梁を作るのに使います イグルーの梁を作るのに使いますイグルー関連だと、どうしても屋根ができなくて天井に梁を作りたいけど樹林も無く二人分のピッケルがあるとき、2本をつなげるのに、2本のストラップバンドがあるといいです。二つのイグルーのつなぎ目に、これを渡した事がありました。

今日はここまで。じゃあね。

|

| 2023-1-9 11:11 |

2022年度一年班原始ヶ原冬メイン

2022年度一年班原始ヶ原冬メイン(積雪期ピークハント/縦走/十勝連峰)日程:2022-12-29〜2023-01-04メンバー: yumepporo Nakagawa2019 Mt-sunny Sugiyama_2022コースタイム:コース状況/その他周辺情報:なんやかんや雪は十分ある写真:トウヤピーク歩き出してすぐ崩落地点あり下ホロΔ湿原を横断下りはBS交えてニングルいつの間にか見守る立場に脱出じゃThe Dayシルエット樹海の出入り口原始ヶ原を旅する忘れない味の記憶お正月だもんでエピローグ感想:原始ヶ原良いところでした。月並みだけど山とパーティに感謝なんだよな。記録よりも記憶に残る山行。登山技術だけでなく、様々な山との向き合い方を、僕はAACHから学んだと思う。もうすぐ卒部だが、このセンスはたくさんの思い出と一緒に大切にしていきたい。

|

| 2023-1-9 4:16 |

十勝幌尻岳〜札内岳

十勝幌尻岳〜札内岳(積雪期ピークハント/縦走/日高山脈)日程:2023-01-07〜2023-01-08メンバー: Nakagawa2019コースタイム:コース状況/その他周辺情報:Ωは結構掘れる場所ある写真:札内振り返るピークより登った尾根振り返るひがしこれしか作り方知らない1年目の夏メイン以来にコイカク沢感東西稜線ずっとこんな感じにし東西稜線振り返る思わず自撮った今季初Ω下降尾根の急なとこ夜明けとともに歩き出す降りた尾根めんど目な箇所ピークよりエサオマン方面カチポロ見えた感想:帰りの車でバックミラーに遠ざかっていく山稜のシルエット。戻ろう、あの主稜線に、もう一度。

|

| 2023-1-9 1:51 |

タケノコ山〜股下山

タケノコ山〜股下山(山滑走/札幌近郊)日程:2023-01-09(日帰り)メンバー: yumepporo koichiro_m Sugiyama_2022感想:股下山ピーク〜北東ポコ間で白いデジタルカメラ(FUJIFILM FinePix XP140)をなくしました。緑色の紐が付いています。おそらくピークの近くです。もし見つけましたらご連絡ください。

|

| 2023-1-8 19:36 |

越美国境イグルー&スキー縦走111キロ計画

積雪の最も多い2月〜3月にかけて、ここ数年モチベーションを高めてきた越美国境縦走を計画しています。111キロ、10泊11日(予備2日)。イグルーを使った山登りは、人里から離れた山岳深部を長期間安全に漂うための原点です。

山の難易度は高さではなく深さ日本海に近いため、この山域は標高も緯度も低い割に積雪があります。1000〜1300mの間を上り下りするこの連峰は地味ですが、文明世界からの距離感は北アルプスの奥地クラスではないかな。徳山ダム、上大須ダム建設と過疎化でいまは山里がほとんど消え、どのエスケープも岐阜県側、福井県側とも人家まで遠いです。おそらく電話も普通で、気象情報はラジオ天気図です。広大な無人地帯が、この山域の最大の魅力です。山の難易度は高さでは無く、深さだと思います。

1970年代からの越美国境山行記録本など。ホハレ峠は、徳山ダムで廃村になった門入(かどにゅう)のゆきえさんの人生を追った記録。 山間集落と峠越えの歴史各々の14山頂と峠の歴史的な往来記録が夢を誘います。源平合戦由来の戦場の谷、蠅帽子峠の水戸天狗党行軍記、夜叉ヶ池の雨乞い史、揖斐川、根尾川源流域の今は無き山間集落の近代史など。信州の山奥にはないこの土地独特の歴史がありました。

今回は仲間が見つからなさそうなので単独かもしれませんが、この前北大ワンゲルOBの野村良太さんが63日間670キロの北海道中央縦走をしたのを見て、一人でもやってみたくなりました。一人だとずるずるやめるかもしれないので一応この場で宣言しようと思います。

きょうはここまで、またね。

|

| 2023-1-8 11:24 |

札幌近郊/島松山〜野牛山

札幌近郊/島松山〜野牛山(雪山ハイキング/札幌近郊)日程:2023-01-08(日帰り)メンバー: saito1987コースタイム:写真:Co380から立派な林道をラッセル札幌中心部遠望軍用道路を離れて島松山へ向かう札幌近郊の山並みをバックに牧柵のように見えたのは侵入不可能なフェンスと金網 ( ノД`)シクシク…島松山最高点は防衛省に占拠されていた仁井別川筋から尾根を越え、軍用道路?に乗るスノーシューで踝のラッセル島松山から野牛山への尾根最初は笹漕ぎ三角点に山名(タケ小山)野牛山着夏道上は先行トレースあり

|

| 2023-1-7 11:14 |

イグルー長期山行の食料計画

昨年2〜4月に宗谷岬から襟裳岬まで670キロ63日単独無補給で歩いた、北大WVOBの野村良太さんのドキュメンタリ番組の放送が先週あって、野村さんのヤマケイオンラインの手記など読んでいたら、私もここ数年やろうやろうと温めていた越美国境稜線11日間111キロの計画を、もし相棒が居なくてもやりたくなり、食料計画を表にしてみました。  第1章 ルートと計画|宗谷岬から襟裳岬〜670?63日間の記録〜 北海道の宗谷岬から襟裳岬へ、積雪期の分水嶺をたどる670kmの単独行。2ヶ月余りに及ぶ長期登山の成否は、その計画にかかっていた。いつ歩くか、北上か南下か。食料はどれだけ必要か。登山計画を練り上げ、食料のデポなど、納得のいく計画ができあがるま www.yamakei-online.com 私は今も山岳部育ちの長期山行ベースの食糧準備方法から抜けていないので、普段の週末山行でも美味しくて便利な食事はほぼできません。「食料は相変わらずのもの」を「計って分けて包む」の基本です。フリーズドライもレトルトもあまり研究していなくて、ウチのお勝手のものを持っていくという感じです。基本、毎朝ラーメン毎晩カレー、行動食は柿ピーとフルグラの広口ボトル食いです。 長年の経験で重さは計ってもカロリーまでは全く考えていませんでしたが、今年の夏からはじめた普段の食事記録アプリ「あすけん」で、食品のカロリーや栄養素の相場などが頭に入ってくると、山の場合はどうなんだろうという興味が湧き、今回初めて食品のカロリーも調べて表にしてみました。 野村さんは若いし、一日を3500kcalにしたとのこと。現在58の私の暮らしぶりだと下界では一日2000kcal前後です。やっぱり山では2500kcalくらいは取ったほうがいいのだろうか。たしかに山では何かともっと食べている。表は作りかけだけど、2500kcalくらいは行きそうな気配だ。 下界ではビタミン・ミネラルが豊富な玄米食愛好家です。野菜が欠乏する山でこそ、これの雑炊で行きたい。しかし生から炊くと燃 きょうはたくさんある玉ねぎ(正月に実家の母に持たされた)を包丁研いで、薄切りにして干し始め、乾燥野菜を作りました。今うちには玉ねぎと大根がたくさんあるので、切り干し大根も作ろう。のんびりやろう。 雪よフレフレ、ヤブを覆って降り積もれ。 越美国境山域への思い入れなどはまたおいおい。 きょうはここまで。またね。 |

| 2023-1-6 19:36 |

乗鞍岳イグルー講習会第二弾募集しています

1月21日の講習がすぐいっぱいになったので、主催の岳都松本山岳フォーラムが第二回講習を企画してくれました。ありがとうござます。  【追加開催】第2回 イグルーづくり体験講習会 1月21日のイグルーづくり体験講習会への参加希望者が多数ありましたので、2月11日に第2回目として追加開催を行います!イグルーとはカナダ北部のイヌイットの人たちが、狩りに出かけた旅... powered by Peatix : More than a ticket. 20230211.peatix.com 準備に必要なノコギリの選び方など、きのう書きました。参考にしてください。 乗鞍は松本からも近く、なだらかで樹林の多い山域です。針葉樹林のエリアを歩き回る限りは静かな雪山歩きが楽しめます。山頂や、見どころに囚われず、イグルーを使って逍遥する山行などおすすめですよ。 |

| 2023-1-5 21:33 |

シーズン到来!!ノコギリについて

雪山にはノコギリ必携 これは私のゴム太郎で、よく見ると270mmでした。でもこれでも作れます。300mmのほうが気持ちいいですけど。柄がゴムだからこの名前です。ゴムは摩擦もよいけど雪も付かない。木の柄だと使ううちに雪がくっついて丸々してきますよ。バンバン叩いて落とします。 イグルーを作るのに必要なのはノコギリです。それも剪定用の刃渡り30センチ以上。大体、山にノコギリ持って行くのは炊き火する北大生だけだろ?でした。内地の雪山でノコギリ持っている人はあんまり居ません。でも雪洞だってノコで切るとかなり楽なのですが。 イグルー作りの決め手は、「思い通りのブロック切り」ですから、イグルーはノコギリが無いと作れません。スコップだけで切ったラフなブロックで作るテント周りの暴風壁とは、できるブロックの品質が違うのです。ノコギリは重さわずか数百グラムです。キャンプ用品をたくさん持つより遙かに使えますよ。テント兼ストーブですから。

講習会には一人一本必携です 以前、骨董市の刃物なんでも持っていけコーナーみたいなところで投げ売りされていた代物。木こりさんが研ぎ続けて細くなったのでしょうか。昔の林業家の道具でしょうか。こんなものを見つけるのも又楽しいものです。イグルー作りに第二の人生中。 基本は一人一本用意して欲しいのですが、高校山岳部の講習などの時は、登山装備にノコギリ買ってきてくださいってなかなかいえませんので、ちょっとこの場合に限ってはこちらで用意もしようかなとおもいました。 知り合いの森林組合や林業家(計3名)に問いかけたりしています。もう木が切れない、錆び錆びのナマクラでも構いません。替刃だけのナマクラになったやつでもイグルーには十分です。不要な30センチ以上の剪定ノコギリがあれば、イグルスキーに譲ってください。よろしくお願いいたします。

ノコギリを選ぶのに大事なこと以前にも書きましたが、もう一回書きます。

講習会参加者のノコギリから。上のスノーソーは長さは良いけど、グリップが平たい板状で、幅が広すぎ。指が疲れて痛くなる。数十個のブロック切るにはきつい。もちろん、これしかなければ持ってきてください。使い心地を比べてみましょう。 ●柄の長さは片手分で良いです。二つ折りタイプの長い柄のものは、狭い穴や溝の中で取り回しがやりにくいときがあります。

●柄(グリップ)はあったほうが良いです。替え刃の金属板の柄の部分にテープを巻いただけのノコを用意する人もいますが(軽量化良し、パッキングも収まり良し)、実際に何十個もブロックを切ると、グリップは厚みがあったほうが手が楽です。それからできれば、小指がかかるところの形が良く引っかかるようになっているタイプは、少ない力で大きな力が出せて楽です。日本刀と一緒で小指は大事ですね。

●刃の長さは30センチ以上です

ブロックの大きさはノコの刃の長さより長い辺は切れません。20センチの刃渡りだと20センチのブロックになります。大きなやつを切るほど楽に積めて早く作れますから、断然不利です。逆に50センチとかだと重すぎて、切ったブロックを持ち運べないのです。

手持ちがなければゴム太郎を勧めます 「ゴム太郎 300」で画像検索。値段が結構マチマチなんですね。目を更にして価格を検討してください。近所のホムセンが一番安かったりするかも。 手持ちが無くて新しく買うならとりあえずどこにでも売っていて使い勝手の良いゴムタロー30センチをおすすめします。他のも店にあったらそれに似たのを見つけてください。 「ゴム太郎 300」で検索して安いところを見つけてください。鞘は手製でも良いですがグリップはあったほうがいいですよ。ホームセンターで似たのがあればそれで十分です。

ノコギリの手入れと扱い これも林業家から譲り受けました。長くて安定のブロックが取れます。倒木、流木もバンバン切れます。 ●錆び錆びでも雪は切れますが、やっぱり新品のノコを錆びさせては、倒木や流木を切れなくなります。下山したらすぐに鞘から出して乾燥させて、ちょっと油を塗っておきましょう。ぬれたまま放置はいけません。ステンレスでも放っておくと錆びます。 ●新雪の中でノコは行方不明になります。発見できないことも。ノコをスコップに持ち替えるときは、必ず硬い雪面にタテに刺して、柄が見えるようにしましょう。ノコをなくして日が暮れるのは悲劇ですよ。

●イグルー内部でも食用雪を壁から取ったりで必要です。枕元に持ち込みましょう。

第二回乗鞍岳のイグルー講習会募集のお知らせ岳都松本フォーラム主催のイグルー講習会、満員の1月21日に続いて、2月11日にも再度開催することになりました。いっぱいだった方、ご都合良ければお申し込みください。とことん教えます。

講習参加の方は、このブログの「テクニカルな話」のカテゴリーを流し読みしておくといいですよ。おいおい、もっと見やすくしないといけませんね。

きょうはここまで。またね。

|

| 2023-1-2 4:08 |

ペテガリ〜コイカク

ペテガリ〜コイカク(積雪期ピークハント/縦走/日高山脈)日程:2022-12-26〜2023-01-01メンバー: Iida_2017コースタイム:コース状況/その他周辺情報:クリスマス前の湿雪の影響か、雪の状態は非常に良かった。写真:Photo by R.Nomura ペテガリはヤオロマップピークでようやく見えるさあ、帰ろう。朝。この作業よりしんどいことがわんさかある社会だったら、社会に出たくない。いっつもこう。ルベツネ北峰この日のヤオロマップはずっと雲の中。入場門うげぇ...果てしなく遠いこの木好きなんだけどわかる??楽しそう。パイパンリンゴ畑だった...初ずっとこれが見たかったんだ。時代を越えて、何人もが見てきたんだろうな。Ωとルベツネ北面ラッコからルベツネまで見える荻伏のバス停そんなにあっさり終わらないでくれよ。ちょい細い。が、ちょい細いだけ。「稜上イグルーほれそうっすね!」←4年目にもなるとこの距離で分かるんだなあとっても楽しそう。次第に遠い世界に。語彙力が追い付かない。写真には写らない美しさがある。パッとしないが進むには進む。まだ帰りたくない。HUWVの3人衆ヤオロマップ南面が深い。退場門何度も見た景色に思いがこみ上げる。カチポロはどこにいても見える。西川尾根とカムエク南西稜。ひいき目だけど西川尾根も綺麗じゃん。感想:僕は北海道に来て、AACHに入って、日高を知ることができて本当に良かった。僕に本当の山登りを教えてくれて、こんなに楽しい6年間を過ごさせてくれた、AACHと日高にありがとう。このままいつまでも美しくあって欲しいと心から願います。

|

| 2022-12-8 19:54 |

岳都・松本 山岳フォーラム主催でイグルー講師やります。

松本市の、岳都・松本 山岳フォーラム実行委員会主催のイグルー講習会の講師を1月21日にやります。  イグルーづくり体験講習会 イグルーとはカナダ北部のイヌイットの人たちが、狩りに出かけた旅先で作る雪のブロックの簡易住居です。雪山登山をするときの宿泊は、テント派?、山小屋派?氷点下20℃の冬山で安眠できるね... powered by Peatix : More than a ticket. 20230121.peatix.com これまでは個々の山岳会やガイド組合や大学山岳部からオファーを受けて赴いていましたが、今回は一般募集です。より広い対象の参加者が来てくれるかも知れません。イグルーには山での実用性とは別に、それ自体の魅力があり、人と雪の関わりを問い直し思索を誘うものです。ぜひ多くの人に手作りする自信を持ってもらいたいです。スキーができるようになるより、遥かに簡単です。将来は松本を拠点にもっとイグルー講習を盛んにしていきたいと思っています。 一人でも多くに手応えを得てもらえるようがんばります。 |

| 2022-12-5 1:10 |

OP尾根(ナマコ尾根引き返し)

OP尾根(ナマコ尾根引き返し)(雪山ハイキング/十勝連峰)日程:2022-12-03〜2022-12-04メンバー: shu2019 yumepporo koichiro_m ogaga misa2021コースタイム:写真:夏道外れてからずっとこんなん。雪が足りない天気だけは良い土曜日感想:生きているうちに冬メインがなくなっちゃうんじゃないか心配になる雪の量。そんな心配する前に自分の心配した方がいいけど。

|

| 2022-11-29 2:46 |

富良野岳北尾根

富良野岳北尾根(積雪期ピークハント/縦走/十勝連峰)日程:2022-11-27(日帰り)メンバー: yumepporo TnkYutaro2019 koichiro_mコースタイム:コース状況/その他周辺情報:藪こぎ(⁈)写真:藪こぎを強いられる、、、ホコ岩のcd感想:2年連続ホコ岩で引き返し。いつかリベンジせねば。

|

| 2022-11-26 10:51 |

松本の山岳会CMC50年記念誌「攀友」

信州松本を代表する社会人山岳会、クライミング・メイト・クラブ、CMCの50周年記念誌「攀友」を読んだ。 CMCは1970年創立。会報の「攀友」は年に数回発行して現在169号まで発行されている模様。山行記録一覧を見れば、ザイルを使うレベルの山行のみでほぼ毎週のように山行を行なっている。今回は1991年発行の20周年記念誌以来の大きなまとめ。 内容は91年以降の30年分の山行一覧。それから全会員氏名一覧。信州大学山岳会の憶えのある名前もいくつも見つかる。懐かしい人の名も故人もあり、私自身の名も、以前ご一緒した山行記録の欄に見つけて驚いた。山行回数が多いので、時間記録や天候などまでは無く、ルートもすべて詳細は無い簡単なものだ。 はじめから手作りCMCの歴史を知りたい部外者の私が最も興味深かったのは、創立以来50年間会を引っ張ってきた百瀬尚幸氏による創立期の詳しい話だ。県山岳協会加盟の申請に赴いたときの気持ちや、90年代にチベット登山協会との交流山行にCMCがあまり関わっていなかった事情などが察せられた。 百瀬氏はじめCMC創立メンバーは団塊世代ながら、それ以前からあった社会人山岳界とはほぼ無縁に、ほぼ自力で力を付け、人を集めたのだ。だから全国的に山岳会が凋落した2000年代にも衰えず、今も独自の活気を持ち魅力を放っていることが伺える。 CMCの独自性ほぼ毎年のように行われた槍穂高連峰の冬季長期縦走記録の、百瀬氏を軸にした記録セレクション(といっても5本+23本も!)。30代の百瀬氏が70代になってもまだ続く記述が、この会の骨組みとなってきたことを示す。日本一の山域、槍穂高連峰の冬季長期山行を、毎年なのだ。 この背骨に加えて、草創期CMCを方向付けた有明山と赤沢岳という地元未踏岩壁の夏冬の初登記。「後立三部作」の針ノ木、スバリ、赤沢岳西面の三稜線への世代を越えた入れ込み様など、CMCならではのマイナーだけど歯ごたえ満点の羨ましい山行記が並ぶ。海外記録にはメルー・シャークスフィン、バフィン、トランゴタワー・・・。メンバーはそれぞれに高レベルで別の山域に向かう。統一感はないけど、ありきたりな山行をしないところが一貫している。他のどこのクラブにもない歴史と現在を作ったのはなんだろう。 独自性の要因はなんだろう私は松本出身で1984年に北大山岳部に渡り、その後90年代と2010年代に数年ずつ長野県に転勤して登山に関わってきた。この間に聞くCMCの孤高性はずっと変わらない。登山界の変化は大きく社会人山岳会の状況は全国どの町でも次世代につながらず、50年回転している会は多くはなかった。 松本の場の引力にも一つの要因がありそうだ。山があり、町に魅力があり、他の土地から移り住む人が多い。山が好きで来る人もいるが、住んでから好きになる人もいる。信州大学の学生の多くは他県から来ていて、CMCの名簿には、信大山岳会出身のピオレドール・クライマー3人の名もあった。この町そしてこの会を活気づけている要因の一つは間違いなくそんな外からの人達で、私の知る会員も外から松本に来た人がほとんどだ。 そして地元の未知ルートを探求した独自の強みを持つ創設者たちは、自信故にその面々を尊重し自由にさせ、多様性を内包した。それが活気ある伝統として生きているのではないか。 攀じ友=ヨジトモ=climbing mate 記念誌を読んだだけの情報で、フカヨミをしてみました。 A4 297p |

| 2022-11-22 2:08 |

旭岳崖尾根

旭岳崖尾根(積雪期ピークハント/縦走/大雪山)日程:2022-11-19〜2022-11-20メンバー: yumepporo Nakagawa2019 koichiro_m ogaga misa2021コースタイム:写真:東大雪まで見える石室快晴のピークGapを下る1日目視界100とか?

|

| 2022-11-16 9:36 |

シュンベツ川下部〜シュンベツ岳西面直登沢〜カムイエクウチカウシ沢左股左沢

シュンベツ川下部〜シュンベツ岳西面直登沢〜カムイエクウチカウシ沢左股左沢(沢登り/日高山脈)日程:2022-09-11〜2022-09-16メンバー: Takenaka2017 aach_17inoue nrtk7コースタイム:コース状況/その他周辺情報:落石注意写真:こいつも厳しそう。左岸捲き。これも渋い登り。核心の大滝。八の沢カール右岸リッジ状から。トラバースで大滝落ち口へ合流。事故現場。見た目よりは易しい。大滝上部。懸垂でスラブ上に復帰。この後空身で突破。カムエクバックのぴーしゃ業火。カムエク沢。と思ったらすぐにまた函。シュンベツ川の謎の穴負傷してもなんか楽しそう。謎の濁流階段到底直登する気にならない。ここでビバーク。捲きは渋い登り。懸垂で沢に復帰。これは捲く。次の滝は捲く。林道歩き28kmからスタート。いきなり突破困難なCS滝。右岸側壁を捲く。ピーク。ガレ。大函はとても中を行く気にならないピークからカムエク。下降沢は簡単なクライムダウンの連続。2p目はクラック。二股近く。直登は厳しい。幌尻バック。ナメワッカがでかい。秋めいてる。これも厳しい。ザイルはほとんど出さない。ツルツル花崗岩にラバーソールがよく効きどんどん滝を越えていく。井上が突破し後続ゴボウ。大滝上も滝が連続。井上渾身の開脚シャワー。ガレが出てきて心配になる。祭り。あとはひたすら?〜?級のフリーソロ。少し戻って右岸捲き。Friends of Hidaka楽しめ。激悪。井上に直撃した落石。がんばる成田振り返ると険しい谷。大滝下部。楽しそう。シュンベツ西面へ突入。ハングシャワーの滝。感想: シュンベツ西面は去年の神威岳南東面、ルベツネ山西面に続き、日高の未踏直登沢として個人的に気になっていた最後の獲物。その内容は期待通りのものだった。遡行中は常にワクワクと驚きがあった。カムエク沢も核心部は想像よりも快適に楽しく直登でき、核心大滝の登攀では出し尽くすことができた。日高の最深部で充実の遡行ができて満足。頼もしく、そしてバカな仲間とこういう冒険ができて幸せです。

|

| 2022-10-11 7:46 |

大雪山縦走

大雪山縦走(無雪期ピークハント/縦走/大雪山)日程:2022-09-26〜2022-09-28メンバー: onozawa_kanta Sugiyama_2022コースタイム:写真:旭岳 平日なのに人がたくさん何にもなかった小泉岳カムイミンタラせっかくなので岩の上まで高根ヶ原斜面も美しい高根ヶ原でエゾシカにたくさん出会う。大地を駆ける姿がかっこよかった。ちょうど紅葉の見頃本当にすみません朝食前のトムラウシ

|

| 2022-10-10 2:56 |

小樽赤岩 ベルギー岩大チムニー

小樽赤岩 ベルギー岩大チムニー(アルパインクライミング/札幌近郊)日程:2022-10-08(日帰り)メンバー: Nakagawa2019 misa2021コースタイム:写真:懸垂すると改めてその迫力を感じる赤岩の秘部マジックホールの異名あり厳しい登攀を終えると平らなピーク玉が縮み上がる感想:えっ、冬ですか?不可能ではないと思いますけど、僕にはまだ無理だなと感じました。

|

| 2022-9-23 9:46 |

南米ペルーアンデス遠征?, Taulliraju(5830m), SW buttress

南米ペルーアンデス遠征?, Taulliraju(5830m), SW buttress(アルパインクライミング/南アメリカ)日程:2022-06-25〜2022-07-09メンバー: Takenaka2017 nrtk7コースタイム:写真:イグルーのなか谷トレッキングプカヒルカに沈む夕日15p目成田A128p目ハング氷タウイパンパより、タウイとタウイラフタウイC1朝斜め懸垂最後のビバークモレーンへ懸垂登攀ライン頂稜下降した壁2p目成田コーラうますぎここで寝た4p目竹中8p目竹中ロバとアリエロを雇ってSanta Cruz谷へ。10p目成田9p目成田生還C1(Llamacorral)から目標のTaullirajuを望む。氷柱14p目竹中7p目上を探る11p目フォロー竹中ピーク27p目ミックスイグルーと頂稜ゆかいな仲間たち最終ピッチフォロー竹中、バックはプカヒルカ13p目成田30p目ハング氷とりつき感想: 下山してしばらく経って思うが、ピークに立った日のクライミングは、今までの人生で一番山と一つになれていたのかもしれない。

|

| 2022-9-19 7:44 |

瑞牆山・小川山フリー

瑞牆山・小川山フリー(フリークライミング/甲信越)日程:2022-09-11〜2022-09-17メンバー: nikonikoaokazu Iida_2017コースタイム:写真:左稜線美肌効果?なんか気味悪いピー写ベルジュエール瑞牆 モツランド末端壁。威圧的。。感想:クライマーのディズニーランド。年パス購入を検討中。

|

| 2022-9-5 12:56 |

2年班沢メイン(ナナシ沢〜1839峰〜サッシビチャリ川〜ペテガリ岳)

2年班沢メイン(ナナシ沢〜1839峰〜サッシビチャリ川〜ペテガリ岳)(沢登り/日高山脈)日程:2022-08-27〜2022-09-04メンバー: Nakagawa2019 koichiro_m misa2021コースタイム:コース状況/その他周辺情報:熊熊熊熊熊熊熊熊林道が各所で壊れて日高が原始の姿を取り戻しつつあるのかもしれない。写真:一つ目の滝2つ目の滝記号人生最高のおにぎりだった大滝上もしばらく函状MVPパー食Co1100右股ザイルは出さなかった。高度感すごい。ザンク美しい函なんか不気味39を背景に。皆やつれ気味か?笑極い夜となったヤオロピークCo940二股の滝はザイル出した結構辛いのもあったガスの主稜線からサッシビチャリを目指す。夏が終わった岩盤の美しい沢ナナシ下流部最後の夜ナナシの吹上げがよく分かった本当にきれいだった徐々にV字23南面出合で憩うつっぱり多用これもまた美しい開ける上部は無数の滑滝が連なる稜線に出るとピークはすぐそこ山荘前は好漁場微妙なへつりで中を行く3段目明るい函が続く左股に入ると大きな滑滝Co850大滝C2まじで遠いここは中行けず少し戻って左岸クラックザイル出して登るデポ回収ヒールフックに乗り込み超えたルベツネ北面?ようやくナナシに降り立つ飛び込んで取り付く箇所も土砂ゴルジュ。もう少し上流はもっとゴルゴルしてた。直登可能な滝が連続クマとにらみ合って波乱の幕開け絶賛増水中遠い西沢に入る39北面出合でC3西尾根より西沢の滑滝群左岸バンドから感想:これが僕の4年間です。

|

| 2022-9-4 11:58 |

小樽赤岩

小樽赤岩(アルパインクライミング/札幌近郊)日程:2022-09-04(日帰り)メンバー: saito1987 zeniya1990写真:感想:でっぷりと身体肥ゆる秋の銭公と。Jドル、猫、テーブル、終了点はハイカーで密でした。

|

HOME

HOME

メニュー

メニュー

料が嵩むかな。野村さんはアルファ米で、いきなり加熱せず水に浸して15分待って食えるようにしてから、暖かくするのにだけ火を使うという手で、ジェットボイルEPIガス缶一本で7〜10日持たせるというケチり様でした。こちらは20世紀製の白ガソリン・ストーブなのですが、まあ、ウチにある玄米持っていくかな〜。アルファ米、高いから。

料が嵩むかな。野村さんはアルファ米で、いきなり加熱せず水に浸して15分待って食えるようにしてから、暖かくするのにだけ火を使うという手で、ジェットボイルEPIガス缶一本で7〜10日持たせるというケチり様でした。こちらは20世紀製の白ガソリン・ストーブなのですが、まあ、ウチにある玄米持っていくかな〜。アルファ米、高いから。