発行日時

見出し

2022-9-2 11:37

南米ペルーアンデス遠征②,Ranrapalca,North Spur

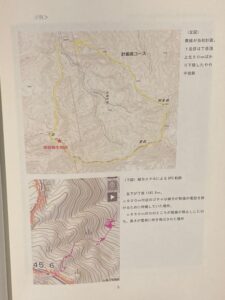

南米ペルーアンデス遠征②,Ranrapalca,North Spur(アルパインクライミング/南アメリカ)日程:2022-06-17〜2022-06-24メンバー: Takenaka2017 nrtk7コースタイム:写真:ガスが濃いピークは諦めてしまったボルダーがたくさんある下山後コーラうますぎるプラトー直前?級の登り一瞬だけ晴れた最後のWI4くらいの氷壁。疲労のせいかドパンプしたM3?快適ご褒美、ではなくタウイラフへのチャージ羊の群れトマト玉ねぎ+チーズ感想:ずっと苦しそうだねと思われそうですが僕は山好きですよ?ただちょっと今回のは実力ギリギリだったのかも。それと高所に順応しきれていなかったのも大きいだろう。順応登山ではもっと高所で停滞すると良さそう。

2022-9-2 11:33

南米ペルーアンデス遠征①, Pisco, Normal Route

南米ペルーアンデス遠征①, Pisco, Normal Route(積雪期ピークハント/縦走/南アメリカ)日程:2022-06-05〜2022-06-14メンバー: Takenaka2017 nrtk7コースタイム:写真:dzポーズ!チャクララフをバックにトマトと玉ねぎが美味しかった!ピスコトレースばっちり感想:2か月振りくらいに今回の記録を読み返したが自分はメンヘラ危険登山者だと思った。幸せを感じたくて登山しているのに。必死で追い求めているうちは無理なのでしょうか。

2022-8-30 1:55

夏メイン一年班知床 モセカルベツ川〜知円別岳〜ポンルシャ川〜ルシャ川〜コタキ川〜知床岳〜知床沼〜オキッチウシ川〜岬〜相泊

夏メイン一年班知床 モセカルベツ川〜知円別岳〜ポンルシャ川〜ルシャ川〜コタキ川〜知床岳〜知床沼〜オキッチウシ川〜岬〜相泊(沢登り/道東・知床)日程:2022-08-17〜2022-08-27メンバー: Iida_2017 yumepporo onozawa_kanta Sugiyama_2022コースタイム:写真:Co1070二股。奥に国後島ルシャ河口。写真で見るとかわいいなモセカルCo400早朝の知床沼M1小野澤曰く後は消化試合Co850F知床池。メイン休憩ばっかりしている灯台から知床岬函の始まりCo640くらいから雪渓出てくる上部にも雪渓。ほとんど横を歩けた。中は亀裂入ってたりする沼が見えた時知床岳を目指して藪漕ぎ。計2.5hくらいポンルシャに向けて薮を漕ぐ感想:夏の知床はけっこう人間臭かった。岬に携帯の電波塔が立たないことと、Mの活躍とを祈ります。3年ぶりの知床で初心を思い出した。クマスプホルダー落としを見事に回収し怪我ばかりの自分には呆れたけれど、パーティと天気に恵まれ、岬に立てて嬉しい限り!ただついて行くだけのことしかできていなかったものの、貫徹できて本当に嬉しい。Lsの姿はかっこよく憧れた。次は、少しでも自分で歩いたといえる山行に近づきたい。

2022-8-16 1:46

大星沢右股・深沢川・三重の沢

大星沢右股・深沢川・三重の沢(沢登り/支笏・洞爺)日程:2022-08-14〜2022-08-15メンバー: marucircld Mt-sunnyコースタイム:コース状況/その他周辺情報:深沢川に続く林道は、入っているのが見つかったら罰金を取られると看板に書いてあった、、。写真:カメラを持っていないため、下連ついでにとったこの写真しかない…。感想:久しぶりにまるちゃんと山に行けて嬉しかった。深沢川のゴルジュ帯はとても楽しかった。

2022-8-12 11:45

黄金沢〜群別川

黄金沢〜群別川(沢登り/増毛・樺戸)日程:2022-08-11〜2022-08-12メンバー: yumepporo Mt-sunnyコースタイム:写真:綺麗な沢〜Co580FCo420F感想:綺麗で天気が良くて気持ちいい沢だった。付き合ってくれた山下に感謝。

2022-8-7 11:46

小樽赤岩

小樽赤岩(アルパインクライミング/札幌近郊)日程:2022-08-06(日帰り)メンバー: saito1987写真:感想:真夏の赤岩だが、本州の梅雨時のような爽やかさだった。肩のリハビリで西壁、リス、リス奥登る。腱が切れていても5.8までなら何とか登れること確認。午後は暑くなってきたので退散。

2022-8-1 12:21

トヨニ北峰南西面〜ソガベツ川

トヨニ北峰南西面〜ソガベツ川(沢登り/日高山脈)日程:2022-07-30〜2022-07-31メンバー: Nakagawa2019 koichiro_m misa2021コースタイム:コース状況/その他周辺情報:日高幌別川とルテンベツ川の分岐よりさらに下でゲートが閉まっている。ソガベツの滝まで約8km。写真:北峰南西面に入ると渓相が一変大滝1段目ペンギンカールつるつる系が多い上部数手がビミョいCo1000三股ピー写あひー(*_*)I'm proud of my anchor水流跨いで左岸バンドから懸垂したやつなっがい林道歩き下降沢上部全部直登可能2段目は左岸へ。みそぎを果たす。源頭より来し方水流左のクラック直登捲いて斜め懸垂はもったいない。感想:めっちゃ疲れた。北峰南西面は沢の楽しさが詰まっているいい沢だった。めっちゃ疲れた。

2022-8-1 9:29

上二股の沢十勝岳北西面左股沢〜メナシュンベツ川楽古岳北西面沢

上二股の沢十勝岳北西面左股沢〜メナシュンベツ川楽古岳北西面沢(沢登り/日高山脈)日程:2022-07-30〜2022-07-31メンバー: Iida_2017 yumepporoコースタイム:写真:今日もビュービュー上から何回見ても可笑しいそれなりに大きいホゲホゲ感想:毎回帰りの車の中で一年目が起きていてビビる知床に行かせてください。

2022-7-28 6:47

幌内府川〜余別岳往復

幌内府川〜余別岳往復(沢登り/積丹・ニセコ・羊蹄山)日程:2022-07-23〜2022-07-24メンバー: Iida_2017 yumepporoコースタイム:写真:Co700より上のよく捲かれているF小樽の花火感想:やっと準山2回目ができてホッとした。

2022-7-26 12:35

三之助第一川〜幌別岳〜寿都幌別川

三之助第一川〜幌別岳〜寿都幌別川(沢登り/積丹・ニセコ・羊蹄山)日程:2022-07-23〜2022-07-24メンバー: Nakagawa2019 koichiro_m misa2021コースタイム:写真:寿都幌別源頭は滑床まじでずっと|'ω'|防波堤で昼寝して車を待つおつかれぶったち有名なやつ快適テンバ捲くのも大変飛び込まなければ帰れない朝一から函えーん三之助の函は一瞬で終わるうわーんなかなかの雰囲気徐々に函の様相もう許してくれ〜振り返っても暗い函15mFは立派感想:準山3回目キムクシュ下降を想定した準山としてはなかなか良かったと思う。寿都幌別の独特の景観は一見の価値あり。天気のいい日をお勧めします。

2022-7-26 12:04

大星沢本流

大星沢本流(沢登り/積丹・ニセコ・羊蹄山)日程:2022-07-18(日帰り)メンバー: Nakagawa2019 koichiro_m misa2021コースタイム:コース状況/その他周辺情報:チャリの砂利林道下りがある意味核心。ブレーキ握りしめすぎて前腕パンプした。写真:F5?左岸リッジ登る。F1上に連瀑帯F3。F4ごと右岸捲く。F2。左岸容易。広場に出て終了直登できる10mくらいの滝が続くF1。右岸シャワークライム。はじまる感想:準山2.5回目コンパクトだが登りの要素はしっかりある。週末の悪天予報に途方に暮れている2年班におすすめ。

2022-7-26 11:46

見市川支流冷水沢(引き返し)

見市川支流冷水沢(引き返し)(沢登り/道南)日程:2022-07-09(日帰り)メンバー: yumepporo Nakagawa2019 koichiro_m misa2021コースタイム:コース状況/その他周辺情報:雪渓やばすぎ写真:退散。大滝は懸垂下降3ピッチ。二つ目。参りました。雪渓一つ目Co440のCSF因縁の函ギリギリなんとかなったCo300釜滝感想:準山2回目核心部を遡下降したので準山としてはまあよかったのかもしれないが、個人的には過去に辛酸をなめた沢なのできっちりピークまで行きたかったなぁと思うのが本音です。てかあの雪渓が下りで出てきたらどうすればいいんだ、、、

2022-7-26 11:25

見市川白水沢左股〜平田内川

見市川白水沢左股〜平田内川(沢登り/道南)日程:2022-07-02〜2022-07-03メンバー: Nakagawa2019 koichiro_m misa2021コースタイム:コース状況/その他周辺情報:過去の記録より雪渓多め写真:F1。滝つぼにヌシいた。高度感にシビれたあひー明らかに水が多いやっぱ夏はこれでしょう泳がねば帰れない爆風の釜珍客柴部お迎えありがとう!下流部もいちいち大変F4大滝。2条の水流に挟まれたカンテを登る。飛び込み交えてF2?感想:準山1回目下山後は、ひさびさに「山に行ったなぁ」という感じがした。

2022-7-26 11:01

湯内川

湯内川(沢登り/積丹・ニセコ・羊蹄山)日程:2022-06-26(日帰り)メンバー: Nakagawa2019 koichiro_m misa2021コースタイム:写真:F1上からF6(通称ショルダーの滝)適度な難易度が続く海からアプローチ朝日温泉F1。右岸登る。泳ぐ気にはなれなかったこの滝でおしまいMが先陣きって突破感想:準山0.5回目沢足袋で海岸を歩くとあの夏の記憶がよみがえる

2022-7-16 1:28

暑寒別川本流

暑寒別川本流(沢登り/増毛・樺戸)日程:2022-07-09〜2022-07-10メンバー: Takeuchi_2016 Mt-sunnyコース状況/その他周辺情報:報告_2022.7.9-10(2-0)暑寒別川本流〜夏道L山下(3 AL竹内(2016 M小川(2 西園(1暑寒別川本流は私(山下)が1年目のとき、増水時に入山し、Co360のゴルジュ敗退した沢である。Day1[晴れ]Co230二股(7:30-8:15)入渓(8:15-12:00)Co440二股(12:45-15:00)Co580F1手前=C1Co230二股から林道を歩く。Co300付近で林道消滅し、少し藪漕いで入渓。本流なので水量が多いが増水はしていない。やった。Co360に長さ40m、幅4mの函。「私はもうあの時のひ弱な自分ではない」とLが勇んで出発するも途中で敗退し戻ってくる。ぴえん(笑)。代打AL、突破。ザイル出す。そこからは長い長い河原。ゴルジュで水を吸ったルームのぶっとい40mロープが重すぎる。Co580の8mFの手前でC1。Co570二股周辺は泊まれなくはないという感じ。側壁が崖で、あまりテンバにふさわしくはない気がする。夜はカレー。おいしすぎてニヤツキを抑えられない西園。Day2[雨のち晴れ] C1(5:30-15:00)暑寒別岳(15:15-18:15)暑寒荘滝のトップは全てL。Co580の7mFは右岸直登。難しくはない。途中小ゴルジュあり、Mは中を行きLSは捲く。Co860手前に5mF。右岸草付きを登る。下部の二手くらいが悪く、お助け垂らし後続ゴボウ。Mは少し手間取っていた。滝の2段目は見当たらなかった。Co860の二股はよく分からなかった。その後すぐ3段30mのF。1段目と2段目は左岸直登。3段目は左岸枝沢。3段目だけ少し難しい。3つまとめてザイル出す。後続プルージック。以降小滝出てくるが問題ない。Co1200の右股が滝になっており直登は難しいので左岸草付きより捲く、が、結構シビアでトップをLからALに交代。空身で直登してザイル出した方が良かったかも、、。沢に降りようとしたところ乗りたくない雪渓が沢にかかっているのを発見。このままブッシュ帯を行くことにする。結果オーライ?。一箇所お助けだした。その後も沢を雪渓が覆っている。斜度がきつく、沢足袋では雪渓の上を歩けなさそう。ブッシュ帯と草付きの境界線をブッシュ掴みながらしばらくトラバース。足元悪く小川苦戦。お願い、落ちないで、、と祈ることしかできない。ようやく雪渓が終わり沢源頭部に降り立つ。水を汲むタイミングを逃したまま暑い中藪漕ぎしていたため、ちょろちょろとした水流に一同歓喜。小休止して、沢型を詰める。藪漕ぎ10分でピークより少し南の夏道に出て、ハイタッチ。みんな頑張った。地図読みも間違ってなかった。下山地点からしばらく行かないと電波が入らないことを考慮し下山時刻を遅らせる旨をメーリスに流す。あとは小さな虫たちを引き連れながら夏道を下山。帰りのドライブでは浜省トークで盛り上がる。ごつ盛り小山行下山時刻延長写真:思わずピー写を撮りたくなるような気持だった。感想:初めての本格的な沢のL。緊張で夜は全然眠れなかった。雪渓を予測できず下山時刻を延長してしまったが、パーティ全員で力を合わせた、いい山行だったと思う。山に行くと無垢な自分に戻れる気がする。...

2022-7-2 16:31

爽やかな読後感の遭難報告書「流転」の「丁岳」

2022年3月丁岳(ひのとだけ)遭難事故報告書山岳同人「流転」

弘前の山岳同人「流転」の黒木さんから、事故の報告書が送られてきた。「るてん」は、90年代にはあちこちで盛んだった、セミプロ登山愛好家がたくさんいた地方の山岳会の、今となっては生き残り。もちろん今も変わらず活躍している。北東北という立地を活かし、「山スキーと沢の融合山行」を行動指針に活動している。その路線でヒマラヤの遠征も行う。今どきプロガイド無しの独自でヒマラヤに行く山岳会、激減しています。つまり私と同世代で、現役で山行を続けている集団だ。

丁岳?きのえ、きのと、ひのえ、ひのと、甲乙丙丁の丁だ。初耳ながら名前も良い上に地形図を見れば、こんなところにこんな宝石のような山域があるのかと、引っ張り込まれる。鳥海山の傍らに隠れ、マイナーな立ち位置に鋭い鋭鋒、私好みだ。

丁岳は鳥海山の東、秋田、山形県境の地味だけど名前も姿もカッコいい渋い山。

雪庇を踏み抜き、24時間後どん底からの生還

遭難の概要は、メンバーが雪庇に乗って500m滑落して片足大腿骨折。懸垂下降込みの急斜面で残る二人が3時間後に滑落者と合流。幸い救助ヘリ要請の連絡はついたものの天候要因で翌日に。雪崩の磨いた急斜面で一晩過ごす努力をする最中に2度雪崩にふっとばされて、作りかけの雪洞を埋められ、転落12時間後にようやく落ち着いた3度めの横穴雪洞で一晩粘って翌朝救助という次第。

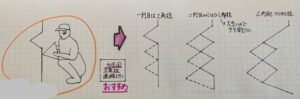

雪庇転落のいきさつと雪洞を襲う雪崩の図

この間3人それぞれの目線の記述が詳しく、知りたいと思うことが次々述べられて、最後まで興味深く読んだ。遭難事故の中でどう判断し、どう対処したか、その理由と戸惑い、判断が刻まれて臨場感がある。何より、このいきさつを、関わったすべての人に知って、考えてほしいという熱意にあふれた報告書だ。そして、必要以上に恐縮せず、あけすけに事故の気恥ずかしさを晒して蓋をしない。むしろコミカルな爽やかささえ感じる読後感だ。

ピンチをどう脱出するかが山登りの本質

ほんの一歩のミステイクで地獄の底へ落ち、そこからできることを焦らず観察し判断し、脱出生還する。決して望む境遇ではないけど、これこそ我々が山の中で日々探求、練磨している能力なのだ。その過程を辿る報告書なのだ。恥ずべき遭難ではないし、すべての遭難事故を恥として隠したり、罪として責めるのは恥であると思う。

遭難者を探して懸垂下降し、慎重に時間をかけて近づいていく手法、雪崩危険地帯でもL字型に切ったテラスに寝かしていた遭難者はデブリが上を通り、流されなかった話、流されたデブリの中から泳いで流れの薄い側へ抜けきった話、大腿骨折した負傷者を15mも3時間もかけて移動した方法など、具体的な記述を読むことができた。

これだけの事故報告書を2ヶ月で湧き上がる言葉で書き上げ、まとめ、送っていただいたその姿勢も含めてすべてが彼らの山登りに対するエネルギーのマグマだまりなのだ。

この報告書は紙媒体であり、ゆっくり文章を読んで意味のわかる人向けのものである。ネット情報だけ見てキーボードでカチャカチャやって匿名でコメントすることはできない。どうしても読みたい方は流転に手紙を書けば、きっと送ってくれると思います。

2022-6-28 7:33

千代志別川〜浜益御殿〜床丹川

千代志別川〜浜益御殿〜床丹川(沢登り/増毛・樺戸)日程:2022-06-25〜2022-06-26メンバー: Iida_2017 yumepporoコースタイム:写真:本流の滝雪渓感想:沢シーズン開幕嬉しい。

2022-6-6 2:30

小樽赤岩

小樽赤岩(アルパインクライミング/札幌近郊)日程:2022-05-17(日帰り)メンバー: inoue2009感想:・テーブルリッジ・奥リスノーマル・For the Fire Fighter 5.11a RP (2撃)学生時代は、触ろうとも思わなかったグレードです。前回のファイアーマンに続き、個人的にファイヤーと名の付くルートには敵対心があるので登れてよかった。

2022-5-30 3:36

阿武隈川南沢

阿武隈川南沢(沢登り/東北)日程:2022-05-29(日帰り)メンバー: Kashiken imuraコース状況/その他周辺情報:阿武隈川という地名に惹かれ、阿武隈川南沢へ。日帰りで行け、練習にちょうど良い滝が連続するので、シーズン初めのこの時期にうってつけであった。F1,F2はザイル出して直登、F3は左岸の明瞭な巻き道を利用した。その後も楽しめる滝が続く。2段40m大滝は左の草付を登って、岩の基部から1Pで滝上まで。まだ雪渓が解けたばかりのぐずぐずの状態だったので、個人的にはこの草付が核心だった。あとは沢を適当に詰め、木をつかみながら、急なスラブを登ると登山道に出た。甲子山山頂から白水沢を下る予定だったが、南沢の登りで満足したので、夏道利用で駐車地点まで。登山道は非常に整備が行き届いていた。新緑を楽しみながら、互いの今後の人生プランについて話しながら、快適に下山できた。写真:

2022-5-20 1:00

瑞牆 ツル岩、カメ岩、祭り岩

瑞牆 ツル岩、カメ岩、祭り岩(フリークライミング/関東)日程:2022-05-06〜2022-05-07メンバー: gt2010 goshima感想:ツル岩Radium Line 13a 先週少し触って登れそうだったので1回ムーブ確認してからトライしたら登れた。ワイド的な動きを駆使する感じ。ほったらかし12bの方がてこずった。バカアーサナ11+ 下部と上部が適度な強度で繋がってて良いルート。このルート名のヨガの体位は難度が高くて全然できない。カメ岩オオミズアオ 12b 登った記録を全然見ない、ひも付きショートボルダー課題。初段。多分このエリアで一番手強いと思う。ボルト3本目に達せず敗退。

2022-5-13 2:43

屋久島フリーウェイ

屋久島フリーウェイ(フリークライミング/屋久島)日程:2022-05-03(日帰り)メンバー: nikonikoaokazu Iida_2017コースタイム:コース状況/その他周辺情報:入り口はわかりづらいが、ピンクテープを辿れば壁に着く写真:2p目出だし充実の表情10p目3p目を終了点から見下ろす11p目、終了点目前が核心1p目取りつき6p目高度感もサイコー5p目のびしょぬれクラック。ノーカムでヒリヒリ。本富岳ピーク感想:皆さんにフリクションのご加護がありますように!満たされた時間。2024年3月にまた行きます。

2022-5-12 9:19

暑寒別岳

暑寒別岳(山滑走/増毛・樺戸)日程:2022-05-07(日帰り)メンバー: 2015guti yumepporo koichiro_mコースタイム:写真:感想:スキー上達

2022-5-2 12:55

日高/神威岳からエサオマン、ナメワッカ、イドンナップまで

日高/神威岳からエサオマン、ナメワッカ、イドンナップまで(積雪期ピークハント/縦走/日高山脈)日程:2022-04-28〜2022-05-01メンバー: Yanke1987写真:ポロシリ東カールはじめは雪の消えた林道札内とエサオマン遠くに39ナメワッカと彼方にイドンナップエサオマン北カールエサオマントッタベツ川、カール、U字谷、モレーンといった氷河の痕跡が明瞭に残る核心部を抜けて振り返る17:08泉発のバスを目指す神威ピークナメワッカカール群、スキー斜面10の沢カールと中央奥にカムエク林道に出たコンタ900位から雪が繋がるC1と札内岳札内分岐-ナメワッカJP間の稜線とカール街の明かりが見えるブル道にでたナメワッカピークからイドンナップをみる、だいぶ近づいてきた東西稜線を振り返るエサオマントッタベツが見えてきた中央奥:カムエク、左:イドンナップ、新冠富士からピパイロ日没、樹間にポロシリとトッタベツエサオマンへの登りカムエクはでかいスキー斜面がいっぱい、ほとんど滑られていないだろう札内分岐からエサオマンを振り返る所々雪底は狭いナメワッカJPよりこれから行く東西稜線札内と勝幌ポロシリに朝日があたる1480付近から稜線が太くなるナメワッカ岳、真っ白イドンナップ近づく歩いたきた東西稜線を振り返るC2びれい橋からスタートエサオマンピーク伏美とオシキ主稜線に出た、北方をみるイドンナップピーク札内‐勝幌の東西稜線ナメワッカへの稜線、真っ白なカール感想:4/28:晴れ 風やや強しびれい橋(5:30)-神威分岐(11:00)-神威岳-C1標高1620(14:30)帯広のゲストハウスでC0、タクシーでトッタベツ林道びれい橋まで。運ちゃんプリウスで頑張ってくれた。神威北東尾根は下部雪がなく鹿道を辿る。標高900位で雪が繋がり始めスノーシューで神威分岐まで。アイゼンに切り換え神威岳を空身で往復。国境稜線はおおむね十勝側に雪底があり快調。時折ズボる。雪底が切れているところは日高側の踏み跡を行く。この日帯広で強風注意報、天場は風が避けられるところを探す。1604を超えたところに小さい地すべり地形で風が防げそうなところを見つけそこに泊まる。夜おそく風収まる。4/29:晴れのち高曇りC1(5:30)-エサオマントッタベツ岳(6:50)-札内分岐(7:40)‐ナメワッカJP(9:30)-ナメワッカ岳(12:40)-最低コル標高1200,C2(16:00)アイゼンを効かせエサオマンに。白いナメワッカ、はるか彼方にイドンナップが見える。札内分岐から尾根が広くなる。ナメワッカJPから東西稜線を見下ろすと様相が異なる細く白い尾根が繋がっている。ナメワッカカール上は両サイドが切れていて高度感あるが雪が安定しているので問題ない。北側の真っ白なカールは素晴らしいスキー滑降大斜面に見えた。ナメワッカ岳ピーク直下でハイマツ漕ぎ少々。ヤブ中でピッケルが肩紐から外れしばし捜索。ナメワッカからは西向きのハイマツ斜面は藪漕ぎ、下りでよかった。逆縦走だと大変だろう。1200mの鞍部で泊まるがここも雪なく南側の雪の張り出し上に天張る。古い欠けた茶碗が落ちていた。焚火するが風なく、火が元気にならない。ずっとあおいでいないと火が消える。現役時代にストーブ持たずの夏山でコメ食いたさに必死で焚火をあおいだことを思い出した。4/30:晴れC2(6:30)-イドンナップ岳(11:10)‐新冠富士(13:30)-標高1050、C3(16:50)出だしは急だが1480のポコに上がると稜線は広く緩やかになる。スノーシューで十勝の稜線みたいなところを気持ちよく歩く。イドンナップ手前は2重稜線、知床を彷彿させる。念願のイドンナップピークでゆっくり飯でも食おうと思いながらピークに上がる。が、眼前の雪稜を見て一気にトーンダウン。細い稜線に頼りなく雪がついている。これを超えないと帰れない。必死で凝視してルートを探す。急な雪面をピッケルとハイマツを頼りに攀じ登り、雪稜に馬乗りになってそれからヤジロベイになる、といった動作を何回か繰り返してようやく広いところに出た。やれやれ、何年たっても怖がりな性分は抜けない。新冠富士から一気に夏道を下り今夜は沢中で泊まろう、という目論見はもろくも崩れ去る。時折ピンテがあるが道は埋まってわからない。1404では斜面を登ったり下りたりで時間を食う。尾根型がはっきりしてくるとかすかに判別できるが道とは名ばかりの踏み跡、さらに急なルンゼ下りがあったりと日高はすんなり山からおろさせてくれない。幸いなことに標高1050付近に20x20m程度の平らな残雪を見つけここに泊まる。5/1:曇りのち雨C3(4:30) - 林道に出る(7:40)高度差50mほど下ると、刈り分けがされていて突然歩き易くなった。サツナイ沢で雪解け水を腹いっぱい飲んで林道に出る。17:08泉発のバスを目指し林道を無心に歩いていると、運よく通りがかりの地元釣り人が乗せてくれた。

2022-4-20 5:57

南極観測隊1960の吹雪・木崎甲子郎氏のこと

こんにちは、イグルスキー米山です。

南極観測隊は山岳部員だらけだった。

いま、南極で冬を迎えようとしている日本の観測隊の隊長・澤柿教伸氏は、イグルスキーの、北大山岳部時代(1980年代)の仲間です。1957年の第一次隊から続く観測隊員には、北大山岳部の出身者がたくさんいます。何故かって皆、山登りをしたくて大学に行き、山登りをしたくて研究分野を選んだ人が多いからです。それに寒いのが大好きなので。それに当時の南極には、人類にまだ存在が不確かな領域さえあり、測量もされず名前も無く標高も不確かな山脈があり、足で歩いて行くしか無い時代です。これは山岳部員なら行きたいでしょう。

1960年のブリザード遭難

その澤柿氏からの便りで触れられていましたが、基地の近くには日本の南極史で唯一の遭難死者、福島紳氏の碑があります。1960年、猛吹雪の基地周辺で遭難があり、毎年この碑の前で黙祷するとのこと。

基地のすぐ近く(わずか50mほど)にあった観測設備を悪天のなか確認しに行っただけで帰って来られませんでした。猛烈な吹雪は風速30m/s、視界は10m以下になるほどでした。捜索に向かった二人ずつ二組の四人も行方不明になり、一晩穴を掘ってしのいで翌日天候が回復してから帰りました。

このときの一人に山岳部の先輩で地質研究者の木崎甲子郎氏がいます。木崎さんの後の著書によれば

「わたしたちや吉田・村石が生きて帰ってきたのは、『しまった、間違った』と思ったあと、穴を掘ってもぐりブリザードがやむのを待つことができたからだ。また、学生時代、山岳部の生活でそういう訓練を受けていたからでもある。福島にはそういう経験はまったくなく、おそらく、風に押されるままに流されて、絶望して凍えてしまったのであろう」「もう一日ブリザードが続いていたら、われわれだってどうなっていたかわからない」

と書いています。

吹雪の中から生還する力

私が山登りを愛好する一番芯の部分に、「厳しい自然の猛威から、なんとか生きて帰る力」への憧れがあります。風速30m/s を超えるような状況でも穴を掘れる雪の場所を探しだすこと。そのためにスコップとノコギリを持っていること、敵わない天候には抗わず氷雪の中で体温を保ち何が最適なふるまいかを判断し続けること。これは週末登山ではなく、長期の山行を数多く経験しなければ据わらない胆力ではないでしょうか。

木崎氏は1924年生まれ。軍役を終え1946年に旧制の予科に入学、物資無き動乱の時代、戦中にペテガリ岳初登までで滞っていた厳冬期日高山脈探検を再開させ、1948年2月イドンナップ岳の冬季初登者です。1949年以降に新学制が始まった時代、旧制最後の世代の木崎さんのリーダーシップで北大山岳部は戦前の活気を続けられたと聞きます。

南極、ヒマラヤ、琉球島弧の地質学研究者として活躍し、今年の2月26日、長く住んだ沖縄で97歳でなくなりました。私は一度もお会いする機会がありませんでしたが、山岳部と地質学講座の先輩として、長く長くお付き合いを感じる方でした。

きょうはここまで、またね。

2022-4-18 4:01

道南/紋内岳・突符山

道南/紋内岳・突符山(積雪期ピークハント/縦走/道南)日程:2022-04-16〜2022-04-17メンバー: Yanke1987コースタイム:写真:紋内岳ピークブナの森突符山に到着彼方に乙部岳その左の小鉾山岩壁巨木もあるガスガスのブナ林初日はいい天気、車止めのゲート天場牧場焚火と満月視界がない翌朝、野田追岳をみる感想:1日目:良い天気、スキーとスノーシュー両方用意していたが、歩きはじめのとき積雪の残りをみてスノーシューにした。結局全行程ツボ足。林道を離れても雪は繋がっておらずシカ道をたどりササを漕く。C1は標高380付近の平坦地、ここらあたりから雪がつながってくる。夜は落枝を集めて一人で焚火2日目:ツボ足で尾根を辿る。紋内岳に近づくと風が強まり視界もなくなってくる。紋内岳から突符山まで要領悪く、2,3回藪漕ぎ。強風で視界がないなか突符山に到着、しばらく待ってみるも天気よくならず戻る。天場に戻ったあたりから雨が降り始めた。

2022-4-16 7:07

ブロック切りの基本・ハの字には2つある

こんにちは、イグルスキー米山です。

イグルーで屋根が塞がるかどうかは、長くて角が揃った、平面がきれいなブロック切りの技術が重要です。

奥の方で三方向の切れ目を合わせる

奥の方で縦、横、底面の3つの切れ目がきちんと合えば、スコップでガジガジやらなくてもブロックは動きます。3つの切れ目が奥で合っているかどうかは、持っているノコの刃の長さと、差し込んだ角度などをよく見て空間イメージを磨いてください。漫然とやると、合っていないことが多いです。刃は長いほうが断然有利です。

でもブロックがコトコト動くのに、スコップで誘っても取り出せないときは、切れ目の向きに問題があります。

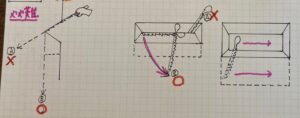

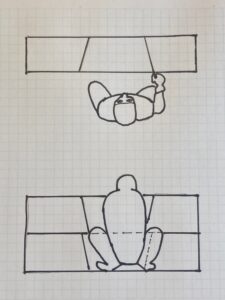

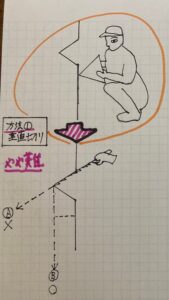

上の図:手前に開く「ハの字」、下の図:上空に開く「ハの字」ブロックは手前と上空に切れ目が開いていないと引っかかって出てこない。

「手前」と「上空」、二種類のハの字がある

手前にやや開く切り方を「ハの字」と呼びます。90度よりちょっと開いたくらいで良いのです。「手前」ともうひとつ「上空」にも開く必要があることも忘れないでください。「ハの字」とはつまりブロックがやや台形になることですが、台形は2方向あるということです。両方開いていないと、引っかかって出てきません。出てこないとスコップで無理して、ブロックの角や平面が傷つき、積むときに支障が出ます。平面が少ないブロックは積むとぐらついて、崩落の原因になります。最もほしい長いブロックは折れてしまって取れません。

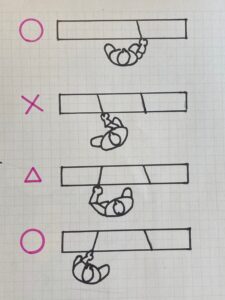

上から図1:右手で右側のカットはうまく「ハの字」できます。図2:右手で左側を切るとどうしても「逆ハの字」になります。図3:左は左手で切るとやりやすい。図4:できればヘソの前にノコを持ってくれば腕力不要です。

体の右側は右手、左側は左手で

この「ハの字」、わかっちゃいるけどなかなかできない人が意外に多いです。例えば右手で体の右側を切るときは割と手前開きに切り易いのですが、右手で体の左側を切る時、どうしても逆「ハの字」になってしまいますね。左側は、左手に持ち替えて切ると良いです。固くて力がいる場合など、できれば体の位置を動かし、ヘソの正面にノコが来る位置に移動するのが腕力維持にベターです。伸ばした手の先でギコギコやるより、ヘソの前でギコギコやるほうが楽だし、うまくできますよ。重いブロックを持つときも「ヘソの前」が肝心でしたね。立ち位置を変え、腰を落として「体(ヘソ)をそこへ持っていく」のが大事です。

上から図1:壁際は手が当たるので「逆ハの字」になりやすい。図2:ノコの先を曲げて差し込みそのままギコギコせずに下へ落とすテクニック。図3:長さが少しもったいないけど壁から少し離して切れ目を入れる。

壁に近いところは「ハの字」切りがやり難い

それから、右手で体の右側を切るときでも壁際から切り出すときは右手が壁に当たるのでどうしてもノコの目が「ハの字」と逆に入ってしまいがちです。

壁際でノコを入れるなら、普通に刺すのではなく、刃先を曲げて差し込み、前後にギコギコせず真下にスーッと切り下ろすとか、固くてギコギコしなくてはならないときはその分壁から切れ目を離す必要があります。その分ブロックは短くなります。壁際などでの使い勝手からもノコのグリップは長い両手用(折りたたみ式などが多い)ではなく、短い片手用が有利です。

3つ以上取るなら真ん中から

床からブロック取りするなど、3つ以上並んだところからブロックを取る際は、上述の理由から壁際は後回しにして、真ん中からブロックを取りましょう。壁際は手が当たって「ハの字」がやりにくいからです。真ん中が無い状態なら、両脇のブロックは「ハの字」に切らなくても出てきます。手前、片脇、上空の三方向が空いていれば、どう切っても引っかかることはありません。奥の切れ目を合わせさえすれば大丈夫です。

まとめ

以上、回数やればわかることですが、初回に意外とつまづく人が多いのでまとめてみました。

●3つの切れ目の接合点をイメージして切ること

●「ハの字」には2つあり、意識すること

●右手と左手使い分け、ヘソの前

●壁際は工夫すること

●壁際は後回し

●ノコのグリップは片手用の短いのがおすすめ

きょうはここまで、またね。

2022-4-16 5:57

春メイン一年班知床 知円別〜硫黄岳直下引き返し〜知床岳〜岬〜北浜

春メイン一年班知床 知円別〜硫黄岳直下引き返し〜知床岳〜岬〜北浜(積雪期ピークハント/縦走/道東・知床)日程:2022-03-17〜2022-03-26メンバー: kasaisnt2016 TnkYutaro2019 Mt-sunnyコースタイム:写真:タケノコ岩付近?アドベンチャー感ありあえなく敗退。帰るその1硫黄岳との分岐に向かうポカポカ陽気でさながら海水浴のよう。岬。しけもくひと吸いその2岬方面化石浜南のへつり。雪上に上がる一歩が少し怖い。ご機嫌斜めのM。まだ先は長いぞ岬までの稜線。徐々に細くなり、カンバや岩が鬱陶しくなってくる。お邪魔しますきれいだったおっきい人L主砲たかの井、初夜陥落。グレートな夜。幸せ極まれり。老子のひと知床岳ピークより硫黄岳方面ルシャ二股のテンバ。今回の低気圧では問題なかった。硫黄岳方面を望むシュラフ族というらしい硫黄岳At感想:田中 知らないところに来たワクワクを体験できました.いい思い出になりそうです.パーティに感謝.笠井 知床は聖!やっぱり行ってよかった。好天とパーティーに感謝あるのみ。Mの今後の活躍に期待します。山下 知床RP!白銀の知床台地に一本のトレースを引くのはとても気持ちがよかったです。小川 どこかの夜ではベッドで寝ている夢を見て、「なんでここにいるんだろう、はやく知床に帰らなきゃ」とテント内で飛び起きました。下山してほっとしつつ、少し寂しいです。齋藤 知床メイン貫徹嬉しいです。

2022-4-12 8:38

剱岳 小窓尾根白萩川側フランケ〜チンネ中央チムニー〜早月尾根

剱岳 小窓尾根白萩川側フランケ〜チンネ中央チムニー〜早月尾根(アルパインクライミング/剱・立山)日程:2022-04-02〜2022-04-07メンバー: Takenaka2017 nrtk7写真:2pめbクラック?よくわからないけど適当に登った。3p目フォロー。中央バンドより白萩川をつめるイグルーチンネへ。チンネ全景。本峰へ小窓ノ王からはバックステップ側壁の氷はラインを選び放題。池ノ谷ガリーをつめる。結構急。4p目。雪壁。朝日稜線に合流。ここはザイル出してもよかった先行パーティーの右の氷を登った。3p目。左のベルグラが正規ルートだが今回はかなり厳しかった。一本右の凹角へ。ピークから後立山4pめチンネピーク中央チムニー2p目。むずい。4p目は正規ルート復帰を諦めバンドトラバース。左方ルンゼ1p目。3p目。ドライに見えるがホールドやクラックにはベルグラが詰まっており厄介。ぴーしゃ最終ピッチのヴィクトリーロード。小窓尾根とイグルーピー写感想: WCMに参加することになり、本州へ行く機会が出来たので、ずっと登りたかった剱岳に登ることにした。この時期はガリーに氷が張り、快適なアイスクライミングができるとのことで、小窓尾根の白萩川側フランケの氷を6日分の食料燃料を背負って登攀、そのまま小窓尾根を登ってチンネの左方ルンゼか中央チムニーで快適アイスクライミングをして〆に本峰乗っこして早月尾根下山という計画で出発。4/2 快晴 成田の得意技寝坊により出発遅れる。車は伊折のゲートまでで、そこからは除雪された道路を歩く。小一時間の歩きで馬場島まで。ここで常駐されている富山県警山岳警備隊の方に挨拶をした。馬場島からは除雪は入っていないが、雪は締まっておりツボで問題なくサクサク歩ける。スノーシューは重いので置いていくことにした。タカノスワタリ手前で、サングラスを車に忘れた竹中が車に取りに戻ることになったので、ここにテントを張って泊まることにした。4/3 晴→雪 暗い中出発。タカノスワタリ手前の未完成橋を渡って左岸へ。そのまま雪で埋まった谷を歩くことでタカノスワタリは楽に通過できた。新調した靴が合っていないのか成田の足が痛みペースが上がらない。三ノ又台地に先行パーティーのテントがあった。下部岩壁の氷はほとんど終わっていたが、少し進んだ4ルンゼには、5本ほどの氷が。一番上流側の氷に先行パーティーが取り付いていた。2ルンゼも覗いてみたかったが、荷物重いしとっとと登ってしまおうということで4ルンゼの先行パーティーの一本右の氷を登る。リードは成田→竹中のつるべ。1p 45m 80°までの氷を登って傾斜が落ちたところの岩でビレー。2p 50m 傾斜の緩い氷と雪田を登り灌木でビレー。3p 100m コンテで雪田。上の氷の基部まで。4p 60m 一部80°くらいの氷を登って傾斜の落ちたところのスクリューでビレー。5p 70m コンテで急な雪田を登り右岸の壁の下のテラスまで。 ここでザイル登攀装備をしまい急な雪壁登りを1時間程で小窓尾根のドームを過ぎたあたりに合流。疲労感がカシンリッジのジャパニーズクーロアールを登ったときのそれをマイルドにした感じだった。まだ進められる時間だが、ペースやパーティーの士気を考慮してここで泊まることにする。イグルーを作り始めると雪が降り出し、やっぱり進まなくてよかったと話す。4/4 雪? 高圧部と高圧部の間の気圧のコル?みたいな感じであまり天気良くない予報だったので停滞を決め込んで爆睡。だがイグルーの天井から差し込む光が明るかったので意外と天気良かったのかも……。4/5 晴 小窓尾根を行く。結構急な雪壁をトラバースしたり登ったり。一箇所岩のセクションでザイル出したほうが良かったところもあったが、結局ザイルは一度も出さずに北方稜線に合流。小窓ノ王やチンネが見えてテンション上がる。小窓ノ王からの下りは池ノ谷側からバンド状の急な雪壁をクライムダウン。結構急なので少し緊張した。三ノ窓にザックデポしてチンネ偵察に行く。期待していた左方ルンゼと中央チムニーには全く氷がない。左方ルンゼにはうっすら白いものがついているが、アイスクライミングという感じではなさそう。結構時間あるのでとりあえず今日左方ルンゼを登ってみることに。下部からルンゼを20m程登って取り付き。1p 45m 竹中 ベルグラと雪のバンド状からルンゼを左に回り込み雪壁を登り岩でビレー。2p 20m 成田 雪壁と緩い氷を登ってビレー。3p 30m 成田 ここから左方ルンゼがスタートするようだが、正規ルートはベルグラで覆われたハングでかなり厳しそう。正規ルートの右隣のベルグラ凹角を登るが、こちらも僅かな氷にフッキングしたり雪をほじくってシビアなフィンガージャムだったりで普通にむずい。正規ルートの右のバンド状に這い上がってビレー。4p 40m 竹中 左にカンテとフェースをトラバースすれば正規ルートに復帰できそうだが、プロテクションはたまにある残置のみになりそうでやばそう。また、正規ルートの方を覗き込むとその上にもベルグラ垂壁やハングが見えたので左方ルンゼの登攀は諦めることに。バンド状を更に右にトラバースし、おそらくT3をのっこして更にバンド状をクライムダウンして下部中央壁ベルニナルートの取り付きまで。 ベルニナルートはハングしたOWでかなり悪そう。今日はもう時間的にトップアウトできそうにないので残置ハーケン×3に新しく捨て縄かけて懸垂で降りることに。チンネ手前の岩陰に風を避けられる平坦地があったのでテントを張って泊。軽量化で今回のテントはステラリッジフライなし本体のみだったが、意外と風には耐えられそう。結構寒いが通気性がいいので結露しなくてある意味快適だったかも?4/6 晴→ガス とにかくチンネに登ろうということで中央チムニーを登る。しかしこちらもベルグラに覆われており厳しい登攀になりそうだ。リードは成田→竹中のつるべ。1p 40m 簡単なミックス壁を登りチムニー手前まで。2p 25m 凹角の緩い氷を登ってからチムニーへ。チムニーは遠目にはドライに見えたが、ホールドやクラックに氷が詰まっており中々厳しい。1手カムでA0してカンテを越えてチムニー右壁のテラスでビレー。3p 60m 再びチムニーに戻りヌンチャク掴んで辛うじて氷のないクラックにカムをセット。その後再びベルグラに覆われたチムニーを30m程登り、チムニー抜け口は右壁に張ったベルグラにそっとアックスを刺しアイゼンはほとんどスメアでのっこす。その後は比較的マシな氷の張った凹角を30m。スクリュー置いてきたので一応持ってきたアイスフック1つしかプロテクション取れなかった。中央バンドまでロープいっぱい伸ばしてビレー。4p 40m 中央バンドの雪田を右にトラバースしてピナクルのところで直上。aバンドがよくわからないので10m程簡単なミックスを登りビレー。5p 60m 右に7m程トラバースして右上するバンドに入る。適当なところで直上する凹角に入り、ロープいっぱい伸ばしてビレー。6p 20m 傾斜の落ちた岩を左上しチンネ頭。 壁が北面なせいか、登攀中はずっと気温は-2~5℃くらいで風もあり普通に寒かった。頭からの景色をしばし堪能。頭から反対側に降りたコルから残置ハーケン&ボルトの懸垂支点で60mいっぱいの懸垂で池ノ谷ガリー側の雪田に降り立つ。ロープの結び目がクラックに挟まり回収不能となったので恐怖の登り返し&確保してもらって途中の残置ハーケン支点で懸垂。いつの間にかガスガスになっている中池ノ谷ガリーを下降して三ノ窓のテンバまで。4/7 晴 池ノ谷ガリーをサクサク登り、雪壁登りや雪稜で剱岳ピーク。快晴でとても気持ちいい。早月尾根の下降は急で硬い雪壁のクライムダウンが結構出てきて意外と緊張した。標高が下がり日も照ってくるとひどいズボズボになり、耐えかねたので松尾平手前から白萩川側の斜面を適当に下って林道に合流した。あとはてくてく歩いて車まで。入山時よりも春が進んで一抹の寂しさを感じる。 アルプス温泉で身体を癒やしたあと富山のW田さんに寿司(!)をご馳走になった。ごっつぁんです! ずっと登りたかった山を、充実したラインで登ることができてよかった。小窓尾根白萩川側フランケは、いい時期に行くと何本も氷ができるので、雪のコンディションと気候の安定した時に片っ端から登り尽くすと面白そう。今回のように小窓尾根からチンネ等へ継続するのもいいラインだと思う。チンネは氷を期待して行ったのでちょっと残念だったが、ベルグラの壁はこれはこれで手強くて充実のクライミングだった。氷ができるのはもっと遅い時期か?気温が急に上がって壁の雪とかがほとんど消滅したせいか?また今度氷のできたときにリベンジしたい。

2022-4-11 21:19

強風でイグルーの壁が削られる緊急事態がありました

こんにちは、イグルスキー米山です。

●イグルー山行でのピンチ

これまでイグルーは無敵だ、と思ってきましたが、この冬、日高の主稜線でイグルー泊していて、強風で壁が削られ、夜中に穴が開き、緊急事態になったケースがありました。大切な話なので、この場で共有したいです。

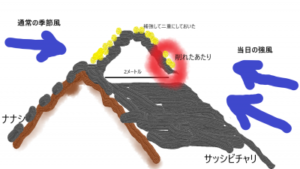

事例を教えてくれたのは、北大山岳部の若手OBイノウエさんで、すでに30泊以上のイグルー泊経験があります。日高山脈全山単独縦走予定で、年末に日勝峠から入山し、行動13日停滞6日、今山行では6個のイグルーを作っています。ヤオロマップの山頂付近の5個目のイグルーで事故が起きました。日が暮れてから南風の強風にかわり、サッシビチャリ沢側に作った入り口側のブロックと壁から穴が開き始め、何度か内部からブロックを切って補強しても削られ続けてしまいました。

ヤオロマップ山頂の1/11晩に崩壊したイグルー。基本南北の日高国境稜線は、ここでは東西に向く。図の右が南側。

●当日の詳しい状況

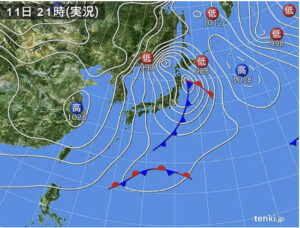

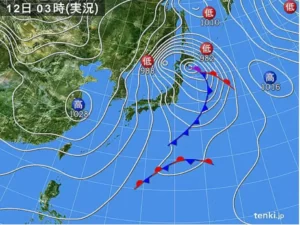

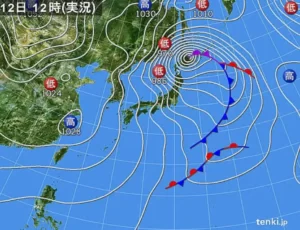

1/11

1/12

1/12〜14日まで作り直したイグルーでビバークして好天を待ち、15日にコイカクの下降尾根まで戻って下山。

●状況の補足

・削られた時の風はザラメ雪を含み、雪の礫で風向きに対して目を開けられないほどの強さだった。

ヤオロマップで作り直した2つ目のイグルー、3日後ここを去る時の姿

●イグルー性能の見直し再認識を

低気圧接近時に日高の主稜線のイグルーで迎え撃つことが100パーセントできるわけではないことを憶えておきたいです。

ただしこの条件では、雪洞でも同じように削られるし、テントならば始めからもっと大変だったでしょう。イグルーでも、危機を察知して、対処するまでの時間が勝負です。

イノウエさんは危機的なピンチを、豊富な経験で落ち着いて、うまく対処したと思います。野心的な日高全山縦走は今回はならず残念でしたが、この難局を乗り切った経験は宝となるのではないでしょうか。やはり厳冬期の日高全山は手強いです。

でもね、さすが厳冬期日高。さすがイグルーって思いました。

きょうはここまで、またね。

ヤオロマップで崩壊したイグルーあと。消え去っている。積雪状況も大きく変わり、南側の雪の吹き溜まりの幅が狭くなっていたという。

2022-4-8 19:42

残雪期のイグルー心得

2022-4-4 9:11

稲穂峠から八内岳〜熊追山〜トーマル峠

稲穂峠から八内岳〜熊追山〜トーマル峠(積雪期ピークハント/縦走/積丹・ニセコ・羊蹄山)日程:2022-04-02〜2022-04-03メンバー: saito1987 Yanke1987コースタイム:写真:古平側のおどろおどろしい雪庇落ちたら空中落下で確実に昇天銀山の盆地と前回まで踏破した分水嶺を一望八内岳へ熊追山の先の稜線は霧に包まれ幻想的な雰囲気タンネ付きの天場適地はこの辺りと我々が泊まった周辺のみ分水嶺から外れた滝ノ沢山と天狗山振り返れば・784の断崖が素敵だタキビスキー軍団岩平峠ようやく当丸山着夕方には晴れてきて両古美山越しに余別岳が現れた3年越しのトレースの完成を祝うかのごとく熊追山〜当丸山中間地点の△784手前側の沢斜面は逆行程の場合スキー適地時間が無いのでシールを着けたまま尾根を滑走トレースして来た稜線はじめて熊追山が見えたトーマル峠までは快調なザラメ滑降これから行く岩平峠と熊追山方面の稜線熊追山頂上手前・824下りのスキーで先頭のSAITOがはぐれ(後続2名はルートから外れた尾根に迷い込む)、合流まで1hロス。当丸山の頂稜をスキーで行くラスボス的佇まいの当丸山手前・787ポコ状態悪ければスキーで登るのは不可能か八内岳から派生する稲倉石山〜天狗岳〜湯内岳の稜線古平牧場の風力発電施設古平方面の眺めを楽しみつつ当丸山へ急ぐ岩平峠の先・705との最低鞍部付近にねぐらを決めるツェルトスキー戸田氏翌日上部ガスのまま熊追山へ八内岳の広い頂上から雷電岬と日本海標高が高ければ良いアルパインルートとなるようなリッジも数本午後になって上部は厚いガス雲に覆われてきた八内岳への登り後方稲穂峠越しに蝦夷富士感想:札幌の奥座敷からマイナーピークを繋いで積丹原野へ、山スキーによる3年越しのトレースは今回の区間で完成。約100km。・豊羽鉱山跡〜美佐内山〜本倶登山(樺立トンネル) この区間だけスキ―の楽しさ重視で逆走した。春スキーの機動力を生かして本倶登→美佐内は半日行程。・本倶登山(樺立トンネル)〜三角山〜銀山〜稲穂峠 全方向パノラマが楽しめる、スキー滑走の区間も多く、楽しい・稲穂峠〜八内岳〜熊追山〜トーマル峠【今回区間】 熊追手前と当丸山手前に急斜面があり、雪の状態によっては苦労する。シーアイゼンは必須。古平側のお化け雪庇に気を付ける。・トーマル峠〜両古美山〜余別岳〜積丹原野 ポンネの登りからスキーは担ぐ。早い時期にはアイゼン必須。最後は積丹ブルーの海に向かって長い緩斜面を優雅に滑る。

2022-4-2 1:10

1415m峰

1415m峰(積雪期ピークハント/縦走/芦別・夕張)日程:2022-03-20〜2022-03-21メンバー: Takeuchi_2016 yumepporoコースタイム:コース状況/その他周辺情報:時期の割に雪多い感想:就活で多忙な中付き合ってくれてありがとうございます。

2022-3-30 12:55

北穂高岳/滝谷/クラック尾根

北穂高岳/滝谷/クラック尾根(アルパインクライミング/槍・穂高・乗鞍)日程:2022-03-28〜2022-03-30メンバー: gt2010 nrtk7コースタイム:コース状況/その他周辺情報:林道上ところどころデブリ跡写真:小屋付近は至るところ雪崩跡こ奴1p目上部壁、Aフェース槍うじゃうじゃいるチビ谷の大雪崩デブリ4p最終ピッチ彼方に槍槍小屋付近は至るところ雪崩跡1p目クラック尾根末端、スタート地点北穂高岳上部壁3pめb沢コルから降りるデブリだらけ滝谷槍バック北穂高小屋感想:クラック尾根は、ビレイ点含めナチュプロ主体でどこでもプロテクションが取れる快適ルートだった。壁は全体的に露出していて除雪もなかったが、しっかり氷結していたのでカムプロテクションも良く効いた。3000mの標高で壁が登れるのは楽しい。

2022-3-30 2:37

2年班春メイン コイカク〜ペテガリ〜中ノ岳

2年班春メイン コイカク〜ペテガリ〜中ノ岳(積雪期ピークハント/縦走/日高山脈)日程:2022-03-21〜2022-03-26メンバー: sy2017 Nakagawa2019 koichiro_mコースタイム:写真:・1573〜・1469。写真じゃ伝わらないけどたぶん核心部。いざ最高の土俵入り朝焼けとΩ4最後のピーク中ノ岳より南日高3山。ピリカまでくっきり。入山祝い高まっていくΩ1=Ω2よりコイカク完全に取りつき判断をミスったL最終日朝。心の目で燃やせ。無感情ルベツネピークなんか不思議な気分はじまった。はじまってしまった。緊張の糸が溶けていく。勝利だヤオロより23カムエク方面ガソリン補給中ノ岳はピークまでスノーシューおれたちの山夏尾根頭の岩稜帯貫徹の味ヤオロから1599への稜線いい朝だルベツネ手前でΩ3ルベツネ手前の岩稜ストック捜索南から見るペテガリはピラミダル中ノ岳から・1445への気が抜けない稜線同じ夢見させてもらいますはげ天を消費するALまさかのインデアン継続何度も振り返ってしまうリンゴ畑久恋の頂へ右手に圧巻の39さらに南進コイカク沢感想:できるとかできないとかじゃなくて、やりたいことやってみよう。きっとできるよ。おれたちはAACHだ。

2022-3-27 11:57

暑寒/恵岱岳

暑寒/恵岱岳(山滑走/増毛・樺戸)日程:2022-03-27(日帰り)メンバー: saito1987コースタイム:写真:北東斜面の滑降開始恵岱別川の渡渉地点雪解け水が滔々と悪雪切り裂いて滑る頂上は爆風雨止んで御科峠から出発平らな頂稜と白い斜面信砂岳をバックに高度を稼ぐ恵岱岳北東斜面感想:恵岱別川渡渉地点にスノーブリッジが幾つか残っているが4月1〜2週目位には消滅しそう。

2022-3-26 15:51

壁から三角柱のあと、どやって続けるか?

みなさんこんにちは!イグルスキー米山です。

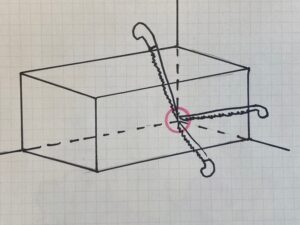

今回は、屋根を塞ぐために長細いブロックを内部から切り出す三角柱切り出し法の、その後に付いて技術を図説します。しっかりイメージしといてね。

三角柱切り出し法のあとどうするか

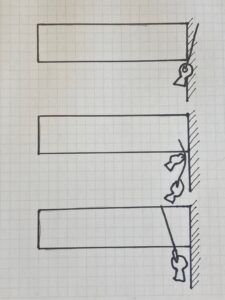

ブロック切り出しは、切れ目をぴしりと合わせるのが必須です。切れ目がつながればブロックはコトリと動きます。そうでないのにスコップで出そうとすると、せっかくのブロックが崩れたり折れたりしてもったいないです。かるかた層が貴重な場合もあるのでなるべく無駄にしたくないですね。三角柱をまず取り出すのは、切れ目を合わせるのは割と楽なので、切れ目がつながれば、斜めの面を三角柱が勝手に落ちてくるくらいです。問題はそのあと。2つの方法があります。

方法1:垂直切り出し法

方法2:三角柱連続切り出し法

おすすめはこちらです。三角柱を一本だけでなく、その下からも連発で切り出します。そうすると、その奥の列は、ノコの角度が入れやすく、すんなり四角中を切り出すことができます。ただし60度と120度からなる「ひし形柱」ですが。こうしてできた四角柱、結構大きいので縦割りにして、屋根に使っても良い軽さにしてください。縦割りは三角柱2つでなくひし形四角柱2つでもよいです。

ひし形四角中が取れているところです。

横壁から長細いブロックを取り出すことで、中も広がります。この深さにはかるかた雪層あり。

大きいので縦割りにして軽くし、本数を増やします。

ノコの切れ目の注意

ノコの切れ目は、深く入れすぎず、その後どう切り出すかを考えて入れてください。後ろの列も同じ切れ目で切り出すなら良いのですが、うっかりいらない切れ目を付けてせっかくの大きいブロックをあとあと失わないように。

また、改めて書きますが、「ハの字」の法則は意識してくださいね。ハの字には二種類ありますよ。手前開きのハの字と、上開きのハの字です。片方だけでうまく行かない例をたくさん見ました。また次回。

今回はここまで、またね!

2022-3-21 3:44

城山、湯河原幕岩

城山、湯河原幕岩(フリークライミング/東海)日程:2022-03-13〜2022-03-20メンバー: nikonikoaokazu aach_17inoueコースタイム:写真:城山ワイルドボアゴージ。ジャンバラヤ11c。ご当地ボルトの残骸エキスカーション3p目梅の花がきれいな湯河原幕岩。お祭りの時期は過ぎてたので駐車代はタダ。エキスカーション4p目。大仁町。川と電車、家、田んぼ、車。ジオラマみたいで見ていて飽きない。日曜には川の土手でマウンテンバイクのレースをやってた。湯河原幕岩のルートは小粒でもピリリと辛い。これも面白いルートだった。JNCCルート(2p)。2p目が非常に美味。ただ10aにしては辛い。城山南壁、トワイライトゾーン、2p目は核心の11ab。甘いポケットをつなぐフェース。難しく、苔が目に入った。ancientボルト感想:日程のわがままをきいてくれた井上に感謝です。たくさん登れてよかった。

2022-3-20 16:20

イグルーネコ模型

こんにちは!イグルスキー米山です。

発泡スチロールでイグルー模型を作りました。どのくらいのブロックが必要でどのくらい大きいものだと良くて、どんな形だと良いかが視覚的にわかりますよ。なお、このブロックは実際の長さの1/2、体積は1/8です。モデルのネコよりもう少し大きい人向けです。このネコなら8匹は入って猫背を伸ばして寝られます。

実際は

大ブロック(A)30cm×30cm×50cmと長細ブロック(B)20cm×10cm×70cm

模型はその半分の縮尺です。

全体の雪の量

総量は1.5m×1.5mの湯船。深さは60〜90cmくらい。積雪が1mくらいはほしいところです。この模型では、堀り2段の途中までしか使っていませんが、それは理想で、実際には壊れたり、崩れたり、堀り一段目が全然ダメな雪のこともあるので、堀り3段くらいが普通です。

イグルー予定のブロック。地面の下。タテ50cm×3=1.5mとヨコ30cm×3=90cmの敷地から堀り2段分(2つ足りず)のA。両サイドの「かるかた層」からは10×20×70の細長ブロックBが掘り出される予定。

積み1段目は大きなブロックで囲む

人用なのでイグルーの底面は丸くするより四角いほうが使いやすいです。それに四角いブロックを切り出しやすい。積み一段目はなるべく大きなブロックを方形に並べます。スキマはなければ無いほうがもちろん良いです。この模型はブロックが足りないせいもあってスキマだらけです。

積み2段目は、真上に積んだらサイロ壁になります。なるべく中へ。入口の上も梁を載せます。角のところに橋渡しすると決まります。角じゃない所は滑り落ちないギリギリまで内側に寄せます。

積み2段目は中にぐぐぐぐっと攻める。角は橋掛けで攻める。

二段目も大きなブロックです。でも真上に積んだらサイロになりますよ。できるだけ内側へよせてください。寄せるためには壁の厚みが十分30cmくらいは必要です。模型では数が少ないのでスキマだらけですが、もちろん触れ合っていたほうが摩擦で落ちません。

ブロックさえ長細ければ、苦もなく屋根が塞げることがわかると思います。ネコ、見守るばかり。

積み3段目以降は長細いブロックで多角形橋掛け工法

長細い、70cm以上あるブロックをなんとか「かるかた雪層」から切り出してください。これが屋根完成の成否を分けます。屋根は重いと不安定です。厚みは10cmくらいになるよう縦割りにしてください。割れば2本取れます。

長細いブロックが取れない時

かるかた雪層がなかったり、切り出し技量が未熟だったりで細長いブロックが10〜20本くらい取れなかったら、ストックを渡したりすると、クズクズの小さいブロックでも引っかかって落ちません。この時、あまり重いブロックを乗せるとストックがたわみます。薄くフレークにしてください。10cm以下が良いです。

ブロックの縮尺は1/2なのにストックは実物なのでこんなに長いです。橋渡しはど真ん中でなくとも隅っこで2〜3本くらい掛ければ断然進みます。

コの字型のブロックは、いまいちなブロックの象徴です。屋根なので10センチ以下の薄めにします。おもかた雪なら厚さ5センチでも大丈夫。

逆にウルトラ長いブロックが取れちゃった場合

この大きいのを3本かければ屋根ができます。イグルーと言うより棺桶みたいになりますが。一本だけ渡せば、あとはクズクズフレークだけでもふさがります。

発泡スチロールのブロックを使えば、イグルーは3分でできます。つまり、決め手は、切り出し技術なのです。 改めて重要な要点は

・かるかた雪層を当てる。

・ノコギリテクニック・奥の切れ目を確実に合わせる。ブロックがコトンと動くまで。

・ノコギリテクニック・上開き、手前開き、2つの「ハの字」を確実に。

・途中でできる、じゃがいもみたいなダメブロックは、ためらわずに外へ捨てる。積んでも後で上の方が崩れる。

きょうはここまで、またね!

友情出演・ボル

イグルスキーネコ 1

イグルーの作り方解説動画のつもりが、ネコに入られてしまいました。

2022-3-20 4:13

定山渓天狗岳 ラクダ岩稜(左)ほか

定山渓天狗岳 ラクダ岩稜(左)ほか(アルパインクライミング/札幌近郊)日程:2022-03-17〜2022-03-18メンバー: sy2017 Nakagawa2019コースタイム:コース状況/その他周辺情報:小規模なデブリはいたるところに写真:ラクダ岩稜左1p目(中)2p目(中)ついでに左クーロアールも登った1p目(sy)?峰と?峰?今度行きたい2p目終了点1p目フォロー中央クーロアールがんばったピークラクダのこぶ2p目(sy)3p目(sy)感想:神居岩とか赤岩でのトレーニングを山のクライミングに活かせるの楽しい。

2022-3-16 9:27

黒岳北稜

黒岳北稜(アルパインクライミング/大雪山)日程:2022-03-08〜2022-03-09メンバー: nrtk7写真:いい天気凌雲岳カムイミンタラ上部岩壁かんたんな登りトップアウト北壁ピーク最終ピッチを登るウサギ北稜とイグルー1pめ北稜に上がる小さな先行者のトレース感想: 現役時代に行こうとしてアプローチ敗退した黒岳北稜。その後なんとなく気になりながらも行くタイミングがなく、宿題となっていた。でもクライミング的には3級程度の簡単なピッチしか出てこないので特別今更行く魅力も感じずスルーしてしまっていた。今回上川のYDさんの友人宅ゆきうみハウスに滞在中、天気が良いけどパートナー不在の日があり、単独にはちょうどいい難易度ということで行くことにした。3/8 雪降る中、1400円のロープウェイ代を払いたくないがために夏道を下からスキーで上がる。泊まり装備にロープやギアを全て積んだマカルーが背中に食い込む。映月峰を偵察しながらゆっくりと登る。途中スキーヤーやボーダーとすれ違った。こんな重荷背負って40年前のジルブレッタとスキーでここを登る人間はさぞ奇特に映っただろう。ここ数日雪がコンスタントに降っていたのでラッセルも結構あり、アヒアヒになりながら黒岳駅。後は圧雪されたスキー場をペタペタ上がってリフト終点、その上もあんまりラッセルなくさくっと肩。適当にイグルー作って泊。3/9 入山前にスパンティークの左踵にひびが入っていたのに気付いたので、瞬間接着剤とダクトテープで処置していたが、右踵にもひびが入っていた。靴を履いた後左右ともにテーピングとダクトテープでぐるぐる巻きにして対処。ちょっと怖いが多分大丈夫。肩から黒岳沢側に下降して、現役時代に敗退したトラバースに取り掛かる。今回は敗退したときよりは雪付きはマシで、一箇所微妙なところはあったもののサクッと通過できた。北稜基部をさらに西側に回りこんで簡単そうな凹角から取り付く。今回は一人なので攻めたラインはとらずに、最も簡単そうなラインを登ることにした。硬雪ダブルアックス、木登り、岩登りをこなし快調に登り、取り付きからたった1時間半でピークについてしまった。ロープ、カムナッツトライカム、イボイボ等身につけていたが結局どれも使わなかった。ピークには誰もいない。快晴のピークをしばらく満喫して下りようとすると夏道尾根から大量のスキーヤーボーダーが上がってきた。ジャラジャラ金具つけてペタペタ下りていく自分がすごく場違いに感じられた。イグルーに戻ってのんびり荷物をまとめて全装スキー下山開始。上質パウダーなのでずっこけながらも楽しく下山。だったのは黒岳駅までで、そこから下は僕にとっては苦行でしかなかった。

2022-3-16 9:23

層雲峡継続(錦糸の滝〜雲井の滝〜銀河の滝)

層雲峡継続(錦糸の滝〜雲井の滝〜銀河の滝)(アイスクライミング/大雪山)日程:2022-02-27(日帰り)メンバー: Takenaka2017 nrtk7写真:雲居1p目リード40分フォロー20分遊歩道に上がるところノットのせいでむしろ核心(?)錦糸1p目リード30分フォロー15分感想:銀河は平日で重荷じゃなきゃ意味ないし、錦糸の前に覆道3兄弟も登れば充実するかも。まだまだ色々な工夫ができそう。ラッセル無かったのでスムーズにいけた。もっと疲れるかと思ったが登りの強度が低いので意外とそこまでの疲労は無かった。

2022-3-15 2:26

鹿島槍北壁主稜

鹿島槍北壁主稜(アルパインクライミング/白馬・鹿島槍・五竜)日程:2022-03-12〜2022-03-13メンバー: fm2012 hazuki2012rコースタイム:コース状況/その他周辺情報:斜面にクラック多し、雪は全体的にザラメ写真:氷化した岩と草付きと硬雪の壁天狗尾根下降ワンポイントその2快適スノーコルから登りだす天狗尾根懸垂北壁トラバース北峰渡渉雪壁登り北壁トラバース最後の登りガソリン高い雪壁登り、次第にルンゼ状に入る最後の登りそのフォロー、バックにカクネ里草付きの岩峰をまく氷のリボンロケーションイグルーワンポイントその1左の雪壁に入る天狗の鼻とアラ沢奥壁アラ沢から尾根に上がる感想:北アルプスの山はデカかった。次はしっかり鍛えて中央ルンゼに行きたい。壁の真ん中に垂れる氷のリボンもカッコよかった。脚が攣るのは運動不足か、どうしたらいいんだろう。

2022-3-15 1:33

利尻山 仙法志第二稜

利尻山 仙法志第二稜(アルパインクライミング/道北・利尻)日程:2022-03-08〜2022-03-12メンバー: sy2017 Takenaka2017写真:Ω2と西壁C14日目は暗闇の中出発。American Death Triangleこの支点が設置されたのは何年前だろうか?早朝、ハイマツピークへザイルを伸ばす佐藤ベガ雄改め、アゾ郎onバットレス第一稜とのジャンクションルートファインディング難振り返ると日本海利尻だけ雲がかかっていたP2より振り返る海外の山みたい小屏風岩の巻き視界10mくらいでナイフリッジを進む。バス間違えてしまい入山口まで歩くはめに後ろに北峰のほこらがある感想:今回3日目に突っ込んだが後悔はしていない。結果的に成功したが、小さなミスが命に関わるということがよくわかった。また、組織に所属していないと誰も助けてくれないので、その辺は、すごく弱いと思った。救助してくれる仲間がいるというのは山岳会に所属するメリットの一つだ。もちろんこんな風ではヘリはとてもこないだろう。まつお食堂のカツ丼はすごく美味しかった。その時その場では最善を尽くしたつもりだったけど、自分は慎重なのではなく臆病だったのだろう。要はこの類の山に必要な覚悟が足りていなかった。自然に謙虚に、自分の力量と相方ともよく相談したうえで、勇気を持って一歩踏み込みたい。もっと山に登りたいと強く感じた。ーーーー以下、詳細記録ーーーー3/8 晴れ/曇り栞橋(8:50)大空沢取り付き尾根(12:00)第二稜・1170手前コル=C1(16:00) C0を6時発で携帯アプリが指示するバス停に向かうが全く見当たらない。宗谷バスに電話してみたら、バス停は全然違う場所だし始発に間に合わないうえに次のバスは2時間半後。。。仕方ないので入山口まで2時間歩いた。栞橋に到着し、さぁいよいよ入山!と思いきや佐藤のスノーシューが壊れた。なんか今回幸先悪いなぁ。2人のアイゼンバンドとシュリンゲを出し合って固定し、何とか歩く。汗だくになって第二稜に乗り、いつもより早めにアイゼンに替え、・1170手前に風が避けれる良い感じの平坦地があったのでC1した。第一稜との合流点まで偵察がてらトレースを付けに行く。ここも確かに泊まれそう。3/9 ガス強風→晴れ C1(6:00)JP(10:00)第一ギャップ=C2(12:00)テント出るとガスっているがまぁ晴れるでしょうと出発。第一稜との合流(JP)までは適宜ロープ出してルンゼを繋いだ。JPからは灌木混じりの細い岩稜で、中間支点取りながらコンテで進む。予報とは違って一向に晴れる気配が無い。5m程のギャップで懸垂したり、細い雪稜をcdしたりしてる時うっすらと岩峰のような物が見えた。何となくあそこを登るのかな?程度は分かるがほぼホワイトアウトで自信が持てないので、風が凌げる岩陰で時間待ち。するも全く晴れない。テンバ情報のあるP2基部まで時間的に厳しそう。色々話し合った結果、あと1.5dayでバットレスも登って下山するのは厳しいし、1日晴れる予報なのにこの天気だから今日引き返すのも厳しいので、今日はここでイグルー作って明日1日かけて引き返すことにした。するとイグルー完成する頃には視界が開けてきた。。。夜も明日の行動について話し合った。明日はwindy,気象庁,予想天気図など、どれを見ても日没までは完璧な晴れ予報。4時発でミスなく対処して14時頃にバットレス登攀開始すれば20時間行動で貫徹出来ると言う佐藤。食糧燃料,明後日の天気,本当にミスなく対処できるのか,色々と余裕がないし、入山前のバストラブル,スノーシュー破損,炊事中の火器不調など不吉な予感もするから帰ろうという僕。21時くらいまで検討を重ね、明日は命取られる程の悪天ではないこと、ある程度の勝算は持てたので突撃することにした。3/10 快晴→悪天 C2(4:15)P2基部(10:00)バットレス基部(15:30)バットレス頭=C3(23:00)起きるとイグルー内積雪5cm、火器の調子も悪く、なんか不吉な予感しかしない。僕はやっぱり行きたくないと佐藤に告げる。だがイグルーを出ると満天の星空と幻想的な雲海、街の灯り。きれいだ。風もない。なんだかやっぱり行けるような気分になってきた。佐藤に「やっぱおれ達なら行けるよ。行こう!」と言う。佐藤も「よし!行こう!」と気合が入っている。ハイマツピークまでは小岩塔、細いリッジを3ps出した。第二ギャップへはハイマツ掘り起こし、バックアップ取って20m懸垂。小屏風岩は右の雪斜面へ30mcdしザイル引っ張って60m急な雪面を登った。稜線に復帰し、仙法師ローソク岩を確認してマオヤニキレットへの懸垂。入念なアクティブテストとバックアップの後リングボルトと残置ハーケンで懸垂。ズボズボ雪壁を登り返して稜に復帰すると、P2,P1,バットレスが間近に見える。ここまでいい感じのペースだ。P2への登りは2ps出し、大量残置で2ps(25m,30m)懸垂。2p目頃からガスが出始め、ガスの切れ目を待ってRfし、P1のルートも目処を付けておいた。P1の少し傾斜強まる所まで上がり、イボ2で支点作って登攀開始。・1p目 50m 佐藤左へトラバース気味に雪壁登り広いルンゼ手前で灌木で切る・2p目 40m 竹中目の前のルンゼを登ろうとしたが見た目以上に傾斜が強く無理だった。左側のリッジも試すが頭ラッセルで不可。仕方ないので10mほどcdして右側のリッジ状を行くが結構悪い。ランナウトしながらリッジ内の凹角を縫うように登る。エビの尻尾破壊や絶妙なバランスを強いられ時間かかった。ルンゼ出口へトラバース出来る所まで上がり、トライカム3で切る。他の人達はあのルンゼが越えれるのだろうか。・3p目 佐藤 50mノーピンでバットレス基部まで雪壁トラバース〜太めの雪稜。この時点で15:30。バットレス基部では雪洞もイグルーも製作困難だからビバークは出来ないし、今後の天気を考えると今日の明るいうちに核心1p目を突破するしかないのでバットレスに取りかかる。1p目 40m 氷のような雪がべっとりと付いており、残置のある直上ラインとやらが見当もつかないので、奥の凹角に取り付く。難しいがカムとトライカムでプロテクションはそれなりに取れる。傾斜が落ちる草付き帯へのマントルがわるく、少し粘るが、時間もないので右壁にトライカムピンクをナッツの様に決めて入念にテスティングし、A1でのっこす。そのあとは氷の張ったチムニー。残置ハーケンがあり、正規のルートであったことに安堵するが、ランニングはあまり取れない。ランナウトしながらのフッキングでじりじりと進んでいくと右手にレッジがありアルヌンも尽きていたので、ここでとりあえず切る。ハイマツでビレー。下部は冬季のトビラの核心と同じくらいなので、フリーでの突破も不可能ではないが、やはり全装だとなかなか難しい。残置のある直上フェース→トラバースよりもダイレクトで自然なラインかな?2p目 50m 壁は真っ暗。もう急いでも仕方がないが、風は強くなる一方だ。左手の先程までいたルンゼにはハングしたエビの尻尾が覆い被さっている。あまり行ける気がしないので、とりあえず直上しようとするが、氷と雪の中間にはアックスが決まりにくく、いきなり核心。騙し騙しのっこす。左に合流したいが分厚すぎるエビの尻尾になすすべもなく、右上するバンドに吸い込まれていく。このバンドはどこまで続くのだろうか、今バットレスのどこにいるのだろうか、全くもって謎だ。気づいたらアックスから火花が出る位全力で振っていた。20m位ロープを伸ばすとバンド状は終わり、あたりを見渡すとぶったった壁のど真ん中にいることがわかった。正規のラインからだいぶ離れてしまっていたので、なんとか復帰すべく左上するようにラインを変更。下から見るとワンポイントの乗越のように見えるが近づくと八十五度くらいの垂壁で越えても越えてもなかなか終わらない。日高のニセピークのように何度も騙される。しょぼい草付きをホールドにしての持ち替えを何度も強要される。とにかく傾斜が強いので若干パンプもしてくるし、足も雪だか氷だかで何回か乗ると崩れる代物なので、何度か落ちそうになる。こんな所で落ちたらスーパーロングフォールで開放骨折→死だろう。男には絶対に落ちてはならない時があるとdzブログで読んだが、間違いなく今がこの時だ。目の前の一手一手に集中しながら登っていくと大きなルンゼが見えてきた。ここのマントルも結構悪い。ここで落ちたら全てが終わるので、はやる気持ちを抑えながら超絶スローで越える。安全地帯に抜けた瞬間は声が出なかった。その位緊張していた。ランニングは50mで5個位。カミホロと比べたら取れてる方かもしれないが、精神的に消耗した。イボイボ3本でビレー。フォローも苦戦しているようで定期的にロープにテンションが入る。ビレイしてると凍傷になりそうなので、腕を振りまくる。多分1000回は振っていたと思う。3p目 40m ルンゼから立った雪壁。登ってると時々振られる位の風。ハイマツでビレイ。暗黒と視界不良、風も強くこれ以上進めない。イグルーも雪洞も掘れないので、西風が凌げる場所を何とか整地し、ハイマツとメインロープで自分のハーネスとセルフを取ったり(←これはさすがに不要だった)氷の層を削って風防作ったりした。風に煽られ苦労してテント立てて入る頃には1:00。昼までは引き続き強風予報なので12:00まで泥のように眠る。3/11 快晴無風 C3(20:00)本峰(22:00)長官小屋(23:00)R108(5:00)低気圧前面の接近でテントを叩く風が徐々に弱まるのを感じつつゆっくりと準備。出発する頃には街明かりもくっきりと見え、不気味なほど風が無かった。南峰は雪質的に雪崩の心配もなく、ザイル出して東側を50m巻く。本峰へは急なリッジを40mリード。表面を覆うエビの尻尾を叩き割るとサラサラとグラニュースノーが出てきて、結構細いのに足場が決まらず緊張した。ザイルをしまい北峰へ。残念ながら雲海や日本海、青々と繁る樹林帯に囲まれた絶頂を感じることはできなかったけれど、星空は見えるし街明かりで島の輪郭も辿れる。この景色が見れる人間はそういないだろう、会員限定的な夜景が見れたみたいでなんだか得した気分。それに、これでもうすぐ安全圏だ。ここまで本当に長かった。長官小屋で小休憩し、よろよろと下山開始。途中、北稜にしては東成分が多いなとは感じていたが、樹林帯に入り、合流する沢型の向きもおかしいのでGPSを確認してみるとやはり違う尾根を降りていたことが判明。まぁ真北に歩いてれば海に出るだろと、僕のスノーシューを2人で分け合い、2人とも右足だけ履いて国道108号線まで。眠すぎて、何度もザック下ろして休憩した。もう街まで歩くのもしんどいのでヒッチをすると、なんと開始5分で漁師の方に乗せてもらえた。しかも自宅倉庫でストーブに当てていただき、暖かいコーヒーやパン、バナナをご馳走になった上にフェリーターミナルまで送っていただいた。泣きそうになりました。稚内のまつお食堂と豊富町のふれあい温泉で癒され、日付が変わる前には帰札し、5年間と短い登山人生でもTOP5には入る濃密な山行が完結した。

2022-3-14 22:01

群馬岳連のイグルー講習やってきました!

みなさんこんにちは、イグルスキー米山です。

久しぶりです谷川連峰

すっかり気温が上昇したこの週末は、谷川連峰、土合の標高800mでイグルー会でした。山岳部センパイのセーノさんが、「最近イグルー希望が多くってさ、人集めるから教えにおいでよ」というので、行ってきました。谷川は、東京に住んでいた1999年までが最後なので、久しぶり。だけど土合の三角駅舎はまだあった。当時はセーノさんに連れられて、怖いルートや消耗するルートをたくさん教えてもらいました。

ホスト役のセーノさん(北大山岳部1976年入部)は特に教えなくても、デモ見ただけで完成。天守の上まで立派な建材。気温が高くて屋根が落ちやすい日なのでこのくらい頑丈な屋根のほうがいいかも。

低標高、プラス気温でのイグルー

積雪は2mあっても標高が低くて気温の高い日が続いているので、やはり雪はグサグサ。これはやや苦労するパターンだ。積雪上部60cmはグサグサで、その下が、やや硬いかるかた雪。丁寧にとりだせれば、中のかるかた材だけで屋根が塞げるパターンです。みんなが来る前に試しに一つ作ってみたら40分くらいでできました。

上のザクザク雪、堀一段目はグズグズですが堀二段目を掘るとややまあまあなブロックになり、これは壁一段目に使えます。堀二段目と堀三段目で壁の一段目と二段目を積んだら、堀三段目の足元からかるかた雪でした。これを細長く切って屋根材に使います。横壁から取るには、ちょっとグサグサでした。細長い屋根材も、丁寧にトレンチを切って切り出せば、足元からも掘り出せます。ただ、堀三段も下げたので結構深い竪穴(90センチ)になってしまい、狭めのイグルーでスタートした人は井戸の底になってしまって、作業はしにくく、結果長細材が取れず、結局外から供給を受けることになりました。毎回違うから、なかなか難しいですよね。

それから、高標高、低気温のところなら薄い材で屋根にしても問題ないのですが、気温が高いときはあんまり細々とした材で屋根材を組むと、沈んで屋根が落ちるかも。夕方までに落ちなければ大丈夫なのですが。そのへんのバランスは場数です。

中のかるかた雪層が枯渇して周辺から長細いブロックを供給。いいのが来ると「ナイス・ブロック!」というのが流行る。

群馬県にはイグルー好きがたくさん

集まった面々はセーノさんの沼田山岳会はじめ、大田の山岳会、ほか群馬岳連、ビジターセンター、それから安中市の新島学園高校の山岳部員5名が顧問先生と来てくれました。総勢20名です。すでに何度かトライしている人も多く、イグルスキーの始めの40分デモですっかりコツを掴んでしまった人も何人もいました。

中には拙著「冒険登山のすすめ」を持参してくださり、サインを所望され、「本を書いて本当によかった」と思いました。ほかにも2003年に岳人にイグルー紹介記事を書いたときから覚えているという人も。高校山岳部は、3チームで作っていたけれど、遂に、長細いブロックを自在に切り出せるレベルに達しました。深い所で鉱脈を掘り当てたのです。1.5mもある長いブロックを組んでいました。これだけあれば無敵です。

新島高校山岳部の「新島城」こんなに地底までよくぞ。しかし、このパワーでかるかた層のなんたるかを会得したと思います。雪っていろいろあるんだ。究極の登山学校は北大山岳部だぜ!と進学&入部を強く強く勧めた。

おまけに翌日、谷川岳を登った際、熊穴沢避難小屋のコルでイグルーで泊まっていた二人組がいたので声をかけると「もしやイグルスキーさんですか?」と言われて驚きました。動画を見て研究してくれたそうです。上半分は、かるかた雪の長細材で屋根を塞いでいます。うれしいですね。この日はたくさんの人が登っていました。皆が目にして声をかけてきたそうです。面白いですからね。作ってみたいですよね。どんどん広めてください。

熊穴沢避難小屋近くでイグルー発見。お二人さんはイグルスキーの動画を見て作ったのだと。両者とも感激です。うれしいです。ここで一晩泊まれば、喧騒は無縁です。

きょうはここまで。またね。

山行記録: 谷川岳・土合でイグルー講習会

2022年03月12日(日帰り) 谷川・武尊, 講習/トレーニング / yoneyamaの山行記録

山行記録: 谷川・トマノ耳〜西黒沢

2022年03月13日(日帰り) 谷川・武尊, 山滑走 / yoneyamaの山行記録

2022-3-14 12:49

谷川・トマノ耳〜西黒沢

谷川・トマノ耳〜西黒沢(山滑走/谷川・武尊)日程:2022-03-13(日帰り)メンバー: yoneyama Kashiken写真:絶えず続く人。急傾斜も時折あるし、シートラあいぜんが一番楽だった。上部クレバスのつながっているところを繋いで、最大傾斜部分を降りてきて振り返る。たいへん急でグサグサで、米山のスキーでは歯が立たず一部シートラ下降。西黒沢へは西日の当たる左岸斜面からたくさんのデブリが達していて、その脇を下る。セーノさんセーノさん西黒沢へは西日の当たる左岸斜面からたくさんのデブリが達していて、その脇を下る。山頂避難小屋前で。セーノさん、太郎さんタケヨシさん、セーノさん広くてトレースだらけのロープウエイからの尾根小尾根の上で小休止シールを外して支度。セーノさん西黒沢最上部は緩く楽しい大斜面。熊穴のコルより行手。富士山のように行列が続く。セーノさん山頂避難小屋前で。カシケン、セーノさん。懐かしの、オジカ沢頭方面セーノさん傾斜が緩くなってからも本流はデブリで占拠。脇のズブズブをゆく。セーノさん後続のタケヨシさんを待つカシケン、タローさん避難小屋は地下不覚だった。今年の積雪は特に多いそうズブズブゴロゴロ斜面でコケまくっていたら、1985年以来の付き合いのストックがお陀仏に。セーノさん熊穴のコルでイグルー作っていた二人と会う。聞けばイグルスキーを知っていて、大歓迎してくれた。嬉しや。感想:セーノさんに招かれた群馬岳連イグルー講習会の後、イグルーに泊まって、5人で芝倉沢を下る計画。ロープウエイ1250圓。ツボ足主体で凄くたくさんの人の行列だ。1000人は超えているかも。広く、トレースビッタリの尾根をはじめはシールで、のちシートラで登っていく。始めのピークをセーノさんがトラバースして、先に行ってしまったようだ。クマアナのコルで再会。避難小屋ははるか地下深くだ。ここにイグルーを作っていたアベックが居て、声をかけると「もしや米山さんですか?」とのお答え。うれしや、イグルスキー実践者にお会いできた。もう何度目かの作とのことで、楽しく、実践しているのが何よりうれしい。こんなに人だらけの往来でも、二人だけの特別な空気に浸れるのである。避難小屋の脇で久しぶりなのか登りで遅くなった沼田のタケさんを待ってポカポカ陽気の一時間。タローさんは何年か前からセーノさんの弟子に。大武川で何年か前に会ったときスカウトされたとのこと。シシ肉には困らない。セーノさんは2014年頃、その甲斐の大武川以来か。カシケンは2008年入部のOB、会うのは2011年以来かな。山岳部で同じ山行をしてきたので、久しぶりでも初めてでもどうにでもなるのである。時間もなくなり、柴倉沢はやめて、西黒沢を下ることに。始めはクマアナのコルまで稜線伝いヒツゴウ側で降りて西黒沢の予定だったが、天狗の踊り場の上から西黒沢を覗くと、クレバスが一部つながっているからそっちを降りることに。セーノさんは何でも見えるようだ。よく見えなかったけど。そのクレバス前後がすごく急な漏斗みたいな急斜面の上、雪がグサグサで、スピードを殺せば短いスキー板がズブズブ沈んで前進せず。クレバス前後の数十メートルはシートラツボ足で下る。長くて普通のスキーの皆さんは華麗に下って行った。降りている最中にも日当たりの良い左岸側の急斜面からドバドバ雪崩が落ちていた。小さな小尾根で一服。クマアナコルから下ってきたボーダーも、対岸で腰をおろしている。そこからの下りも、短いスキーでは沈みがちで、軽やかには滑れなかったが、まあ一長一短だ。しかし、年季の入った竹ストックが遂にお釈迦に。やはり横の力には弱い。20数年ぶりの谷川岳。急傾斜部分はどの谷もあり、にわかに緊張するけれど、1日であっさり行って帰れてしまえるスケール感の山なのだ。一般ルートも、バリエーションも、人が多いわけだと思う。セーノさんが山行後に、いちごをたくさん用意してくれていた。とてもおいしい。はるばる遠くまでイグルー講師で呼んでくれて、どうもありがとう。上毛高原で乗ると、越後湯沢からのスキー客で混んでいて、久しぶりにデッキのザック座り。新幹線は速いなあ。

2022-3-14 2:19

増毛・樺戸/知来岳

増毛・樺戸/知来岳(積雪期ピークハント/縦走/増毛・樺戸)日程:2022-03-13(日帰り)メンバー: Yanke1987コースタイム:写真:黄金山群別ピークが見えたピーク直下の雪稜徳富岳林道から登る尾根大滝山方面感想:標高830からアイゼンに切り換えるが、もう少しスキーで行けばよかった。足首から脛まで潜りながらピークまで。ピーク直下は少し細い箇所があったがステップ決まり問題ない。新雪からザラメへの移行期、滑降ではスキーが若干沈む。1日良い天気、雪焼けで鼻が真っ赤。下山後のノンアルビールがうまい

2022-3-12 1:20

北日高単独春メイン(十勝幌尻岳〜1967峰)

北日高単独春メイン(十勝幌尻岳〜1967峰)(積雪期ピークハント/縦走/日高山脈)日程:2022-03-06〜2022-03-11メンバー: mizushu2016コースタイム:写真:固くて緊張したただいま不審者すっきりはしていないいかつい北カール見とれるヘトヘトタうっすらと落とした雪庇札内Ω1中間の岩怖かった下から岩のとこ面倒なところも登って下りたところ何回かはまったあのイグルーが見える気がする下りた尾根取りつきいつもの1967手前の岩谷底へスタート,除雪無し展望台尾根末端,ここから長かった札内分岐からエサオマン感想:最後に春メインらしい山行ができて良かった。さらば日高。さらば北海道。

2022-3-9 21:41

イグルーのNHKweb記事紹介です。

こんにちは、イグルスキーです。

先日、NHK名古屋でニュース時間にイグルーの紹介をしました。そのweb記事が公開になりました。一ヶ月くらい読めるようです。

2/14に放送したweb動画は、すでにリンク切れになっているようですが、このweb記事と2分動画は、しばらくはみることができます。

ニュースは日々たくさんあるので、期限があるのは仕方ないですが、以前は放送一回で見逃したら終わりだったのに比べれば良い時代になりました。

「イグルー」の技術で安全な冬山登山をhttps://www.nhk.or.jp/nagoya-blog/200/461787.html

↓2分の動画です。2/28日のところです。

動画 - まるっと!

「まるっと!」のネット動画をまとめて掲載

2022-3-9 12:35

朝陽山〜ニセカウ南稜

朝陽山〜ニセカウ南稜(アルパインクライミング/大雪山)日程:2022-02-25〜2022-02-27メンバー: sy2017 Nakagawa2019 koichiro_mコースタイム:写真:大槍頭から南稜振り返るちゃんとクライミングだが難しくはないいかつい大槍。かっこいい!ニセカウピークはまた今度Day2朝、うっすら孫槍?小槍は捲かずに登る頭から懸垂で南稜に復帰。爆風にロープが躍る。孫槍をcd小槍を振り返る感想:準山3回目くだりの地図読み含め反省点は多かったが、ニセカウ南稜は2年班の総合力を試すには恰好のゴールデンルートだと思った。PS,個人的には朝陽山から行くのがニセカウ南稜だと思う。あと、小槍はある程度登れるパーティなら登ったほうが安全。

2022-3-9 12:07

南クマネシリ〜西クマネシリ乗越し

南クマネシリ〜西クマネシリ乗越し(積雪期ピークハント/縦走/大雪山)日程:2022-02-18〜2022-02-20メンバー: yumepporo Nakagawa2019 koichiro_mコースタイム:写真:クマ手前登山口にたどり着くまで8時間、、、西クマよりクマ、ギアナ高地南クマより西クマ、奥に東大雪の山々感想:準山2回目3日間で30時間行動。そのうち15時間は林道歩き。これは何の刑か。メインのための準山じゃなかったら帰ってた。ギアナ高地はいつかリベンジしたい。

HOME

HOME

メニュー

メニュー

三角柱を出した下の部分からもブロックを取り出します。その際、後ろ側の切れ目を入れる時、ノコギリを普通に刺したのでは、斜め向こうに行ってしまい(図のA)下面の切れ目と出会うことができません。なので、切れ目はなるべく鉛直方向に近く入れたいところ(図のB)。そのために私は、下図のようにまずは一番奥にノコを寝かして起き、柄の部分を両手で持って、垂直な切れ目ができるように刃を下に回転させて、背面の切れ目を入れます。こうすることで底面の切れ目と背面の切れ目が出会うことができます。図では左側が切れますが、右側も同じ用に回転切りにします。この方法はブロックが切りやすい硬さの時使えます。短い柄でないとできないし、柄が短いので両手を使って回転する時力がいります。その下の段(下右の図)では、より柄が扱いやすい広さになるのでタテに差し込んで左に引いて背面を切ります

三角柱を出した下の部分からもブロックを取り出します。その際、後ろ側の切れ目を入れる時、ノコギリを普通に刺したのでは、斜め向こうに行ってしまい(図のA)下面の切れ目と出会うことができません。なので、切れ目はなるべく鉛直方向に近く入れたいところ(図のB)。そのために私は、下図のようにまずは一番奥にノコを寝かして起き、柄の部分を両手で持って、垂直な切れ目ができるように刃を下に回転させて、背面の切れ目を入れます。こうすることで底面の切れ目と背面の切れ目が出会うことができます。図では左側が切れますが、右側も同じ用に回転切りにします。この方法はブロックが切りやすい硬さの時使えます。短い柄でないとできないし、柄が短いので両手を使って回転する時力がいります。その下の段(下右の図)では、より柄が扱いやすい広さになるのでタテに差し込んで左に引いて背面を切ります