書評・出版・ 2025年5月5日 (月)

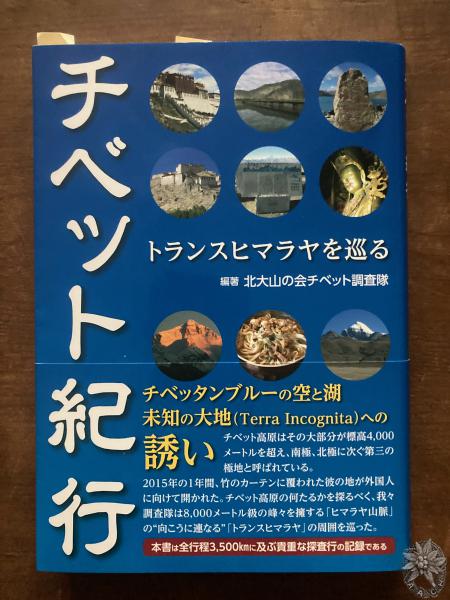

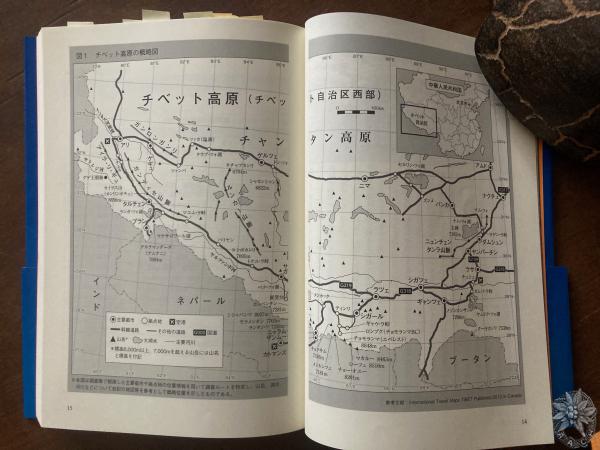

北海道大学山岳部OB、京都大学学士山岳会会員ほか、また南極越冬隊経験者らによる、2015年のチベット西端・アリへの自動車旅行の紀行。ラサから西へ往路はヤルツァンポ川沿いに、西端の拠点都市アリから東への復路はチャンタン高原の南縁をたどり、ラサへ戻るという総行程約3,500kmの往復およそ2週間の旅が記録されている。

北海道大学山岳部OB、京都大学学士山岳会会員ほか、また南極越冬隊経験者らによる、2015年のチベット西端・アリへの自動車旅行の紀行。ラサから西へ往路はヤルツァンポ川沿いに、西端の拠点都市アリから東への復路はチャンタン高原の南縁をたどり、ラサへ戻るという総行程約3,500kmの往復およそ2週間の旅が記録されている。メンバーは1960〜70年代に学生生活を送り、ヒマラヤやチベットに強い思い入れを持つ60〜70歳代の世代(2015年当時)。1960〜70年代のチベットは文化大革命で完全に立入禁止で、ヒマラヤは南側だけからだった。チベットは1980年代改革開放以降、外国人旅行者(特に日本登山隊)に対して徐々に開放されてきたが、その後尖閣諸島以降は日中間の冷え込みムードや北京政権の方針(チベット問題)により、再び閉鎖的な空気に包まれるようになった。だが、2015年当時は、制限がありながらもこれほどの広範な旅行が可能だった。変わりゆくチベットの貴重な「西域ルポ」と言える内容だ。

筆者(米山)は1991年と1996年に東チベットのナムチャバルワとチョモラーリ登山で訪れており、当時との比較の視点から本書を読んだ。2000年以降、中国政府はチベットの開発を加速させ、高速鉄道や自動車道路の整備を進めてきた。この結果2015年にはラサから西端のアリまで、自動車で7日間あれば到達できるようになっていた。1日あたり100〜500kmの走行が可能な道路網が整っていたということだ。スヴェン・ヘディンの時代なら半年かかっただろうとある。

また、漢族住民の流入が進み、北京や上海からの観光客が非常に多く訪れるようになっていたという印象とのこと。チベット高原の道路整備について、専門家である住吉氏が詳細に記述している記事が興味深い。

また、漢族住民の流入が進み、北京や上海からの観光客が非常に多く訪れるようになっていたという印象とのこと。チベット高原の道路整備について、専門家である住吉氏が詳細に記述している記事が興味深い。また、19世紀以降の英露日瑞のチベット探検史のダイジェストもよく整理されている。1980年のチョモランマ三国合同登山に参加した貫田氏や、1963年の北大ナラカンカール越境事件に関わった渡辺氏が、それぞれ当時の体験と事情を自ら触れている。

後半には、地質学や雪氷学を専門とする渡辺氏、在田氏によるチベット地質構造の概説が掲載されている。チベット高原がゴンドワナ大陸由来の三つの地質ブロックとその縫合帯によって形成されていること、ポタラ宮は三畳紀の石灰岩層にできたカルスト地形の上に建っていること、インダス川ーヤルツァンポ川の断層には、ユーラシア帯の下に沈み込むテーチス海の海洋プレートが突き進んだことで形成された貫入閃緑岩や花崗岩層が見られること、カイラス山の地質構造など、よくまとめられている。荒涼たる景観の自動車旅行とはいえ、こうした地質的読解力を持った眼があれば風景が意味を持つ。こうした研究者たちが長年取り組んだ研究のフィールドをようやくこの眼で見る旅なのだ。

刊行は旅から10年後の2025年だが、近年では珍しいチベット旅行記だ。ただし、10年のタイムラグがあるため、記述が2015年時点の情報なのか、2025年時点の視点を含んでいるのか判別しづらい点は残念だ。なにしろ、この間の中国およびチベットの変化のスピードは極めて速く、まして自分が知っている1990年代の状況とは、今やまったく異なるはずだ。

2024年のあとがきによれば、この旅行の翌年2016年以降、チベットは外国人に閉ざされたとある。久ぶりにして、当分出てこないであろうチベット旅行記となりそうだ。

いつの日か、チベットを自由に旅行したい。生きている間に叶うかはわからない。

編著:北大山の会チベット調査隊

発行 いりす(同時代社)

2025年2月刊

3500円

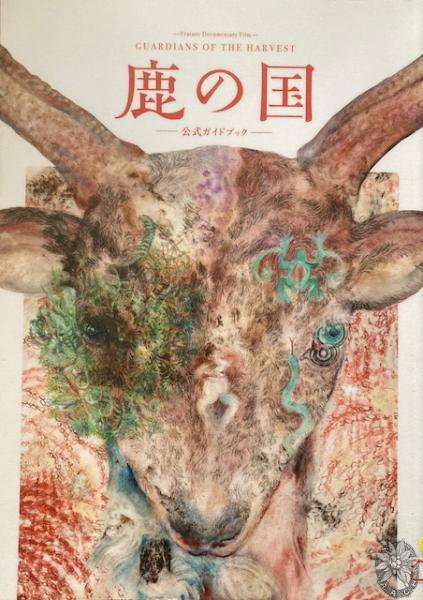

書評・出版・ 2025年5月3日 (土)

単館上映のドキュメンタリ映画ながら異例のヒットの映画公式ガイド本。映画もいいけどガイドブックもいい。

信州諏訪の信仰世界は諏訪大社以前の縄文時代由来ののミシャグジ神をベースにさまざまな信仰が重なる。映画は諏訪に残るさまざまな神事のドキュメンタリに加えて中世に行われたミシャグジ神事の再現シーンという冒険に出た。その背景、研究者たちの解説、それに1976年以来諏訪の信仰世界に関わってきたビジュアルフォークロアの北川皆雄氏と監督・弘理子氏の寄稿をはじめ、映画の持つ最大の魅力、「謎」の側面を読むことができる。

遠山郷の霜月祭、奥三河の花祭を、かつてオールナイトで取材したことがある。湯釜の周りで、次々と面を付け替えて、もはや今となっては意味を知らない神楽を次々に舞うまつり。同じ天竜川水系の流れを組む系譜ではないかという指摘があり、納得した。今回の中世神事の再現シーンを見て。

カメラマンは北大山の会の毛利立夫会員(1976年入部)。作品中最も私が惹かれたのは山の中を駆ける野生の鹿のギャロップ、長い長い疾走シーンだった。山は鹿だらけとはいえ、あれだけの尺の野生鹿の疾走を撮影するのは困難だと思った。

今年はこの映画を見た影響で、諏訪大社上社本宮から守矢山〜辰野への山越え、それに入笠山から釜無山へのスキーロングアタック、鉢伏山から三峰山〜和田峠〜下社へのスキー山行を連発した。尖石の縄文博物館にも。

諏訪の神さまが気になるの!

(概要 寄稿)

中沢新一、藤森照信、夢枕獏、守矢早苗、松井優征、弘理子、北村皆雄、北條勝貴、いとうせいこう、能登麻美子、原摩利彦、大小島真木、中西レモン、吉松章、塩原良、山本ひろ子、宮嶋隆輔の寄稿。鵜飼幸雄、石森三千穂、田中基、北村皆雄による座談会

https://shikanokuni.vfo.co.jp/

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DTHBL2R6

書評・出版・ 2025年4月24日 (木)

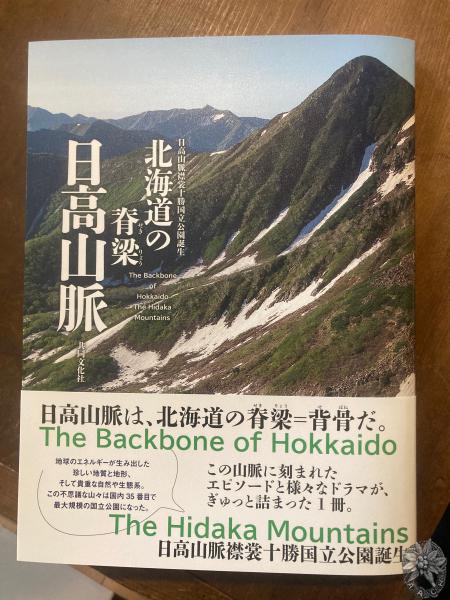

久しぶりの、日高山脈本が出版された。

久しぶりの、日高山脈本が出版された。1970年代〜80年代には日高山脈の航空撮影を含む大型写真集があった。冬期縦走の地形研究のため、大真面目にその写真を毎日見ていた。もとより登山道のない特殊山域だから、参考になる記録としては部室にあった手書きでヨレヨレの山行記録か、活字で読みやすいのは部報だけだった。

久しく経った今も、日高の最深部はまだまだ当時と変わらず無垢であるのが嬉しい。頓挫した日高横断道路計画の経緯も記されている。

実のところ、登山愛好者でさえおいそれとは行けない日高の奥に、多くが求めるようなガイド本はつくれない。今回のように日高を扱う総合的な本が出版されるチャンスなど、ずっと無かったのではないだろうか。

そんな本に寄稿する僥倖をいただいた。

日高の物語として、いつでも読み返したい北大山岳部の黎明期の先人(須藤宣之助、伊藤秀五郎、相川修)たちの紀行文紹介、コイカク沢と十ノ沢の遭難、画家・坂本直行氏の足跡などをグラフィック豊かに辿る。

深い深い日高の、冬と夏の魅力を(小泉章夫、米山悟、松原憲彦)が書いた。美しい写真を沢山提供してくれた若手OBたちの21世紀の超人的冬期長距離縦走山行について、それから今では北大山岳部の得意技に育ったイグルーの生い立ちについても詳しく書いた。

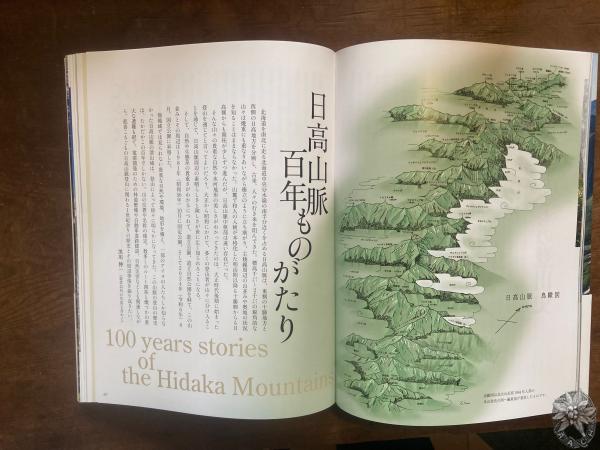

1990年に卒業論文と同時に編集作業に没頭した北大山岳部部報13号の折込特大付録で、日高山脈の鳥瞰図を手描きで描いたものを、今回再掲載していただいた。35年も経って彩色されよみがえった力作を見ていると、一つ一つの線の上を歩いた時間を愛おしく思い出す。

1990年に卒業論文と同時に編集作業に没頭した北大山岳部部報13号の折込特大付録で、日高山脈の鳥瞰図を手描きで描いたものを、今回再掲載していただいた。35年も経って彩色されよみがえった力作を見ていると、一つ一つの線の上を歩いた時間を愛おしく思い出す。地質、地形、アポイの植物の記事も、写真と図版の豊かな編集だ。南日高の2つの山岳古道についても興味深くまとめられている。「日高山脈と人」をテーマに多面的なテーマを盛り込んだ本だ。

表紙写真と巻頭には、山スキー部OBの伊藤健次さんの撮りたてホヤホヤ写真。雪渓のカールボーデンをトコトコ歩くクマが見えるだろうか。

大きくて、重くなくて、手触りの良い本。

書店のほか、アマゾンでも購入可能になるとのこと。発売日は4月27日。

共同文化社

2025年5月15日 初版

編著者 黒川伸一

2700+税

書評・出版・ 2025年4月10日 (木)

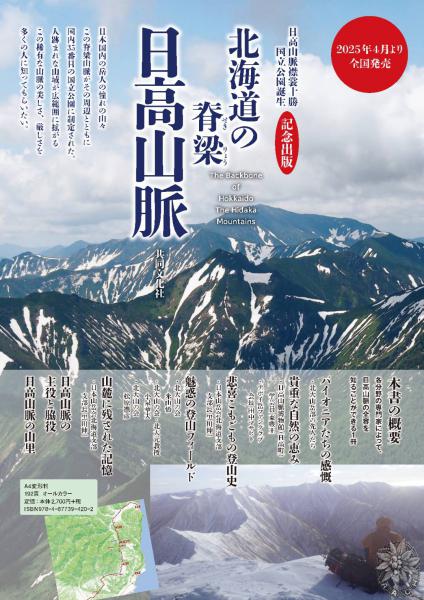

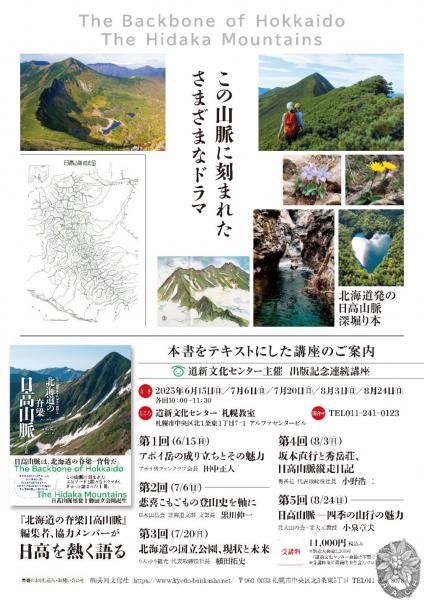

国立公園の制定を機に、この春、日高山脈を巡る山と人の関りに焦点を当てた書籍が出版されます。

国立公園の制定を機に、この春、日高山脈を巡る山と人の関りに焦点を当てた書籍が出版されます。内容は5章からなり、写真豊富な構成です。

「先縦者たちの感慨」として山岳部のパイオニア、須藤宣之助、伊藤秀五郎、相川修の紹介。

地形・植物の恵み、日高山脈百年物語として、ルームの登山史が多く触れられます。

また、「魅惑の登山フィールド」として積雪期登山を米山悟会員(1984年入部)が、渓谷登山を小泉章夫(1974年入部)、松原憲彦(1990年入部)会員が執筆します。

更に猿留山道と様似山道という古道、坂本直行氏に関する記事、日高の山々の登山案内と山麓施設の

紹介まで、日高山脈に関する新旧のテーマの記事が盛り込まれています。

近年の若手OBたちの相次ぐ日高全山縦走等の際の美しく厳しい山行写真もふんだんに使わせていただきました。

書店に並びましたら手にとっていただければ幸いです。

表紙写真:伊藤健次(山スキー部OB)

発売日:2025年4月24日

出版社:共同文化社

2700円(税込2970円)

記事・消息・ 2025年2月23日 (日)

日時:2月8日(土) 13-15時

場所:名古屋駅新幹線口「本まぐろと名古屋飯 花かるた」

参加者:吉田勝(1957)、渡辺興(58)、高橋昭(59)、渡辺尚(59)、伏見(61)、須田(62)、名越(63)夫妻、岸本(65)、江島(79)、太田(80)、岡島(83)

近畿東海は小春日和が続いていたのに当日は冬本番、関ヶ原は本格的な降雪で私は新大阪からではなく、急遽難波から奈良を突っ切り近鉄で名古屋に向かうも伊勢湾側も雪。それでも参加者はお一人を除き何とか定刻に集まりビールで乾杯。

今回は東京から渡辺会長が、100周年記念事業の実行委員長として”お仕事の話”をするために参加された。100周年記念の通史について、

1)人物譚のうち関西支部関連の執筆、2)関西支部の支部史の執筆

をそれぞれ依頼された。また事業全般の内容、進捗具合、寄付集めなどを話していただき有意義でした。私(1965)より年下の会員は渡辺会長が関西支部で活動の頃のことは全く知りませんが、第三者的にこの会を眺めていると1970-80年代の支部の集まりの雰囲気が分かるような気がしました。

場所:名古屋駅新幹線口「本まぐろと名古屋飯 花かるた」

参加者:吉田勝(1957)、渡辺興(58)、高橋昭(59)、渡辺尚(59)、伏見(61)、須田(62)、名越(63)夫妻、岸本(65)、江島(79)、太田(80)、岡島(83)

近畿東海は小春日和が続いていたのに当日は冬本番、関ヶ原は本格的な降雪で私は新大阪からではなく、急遽難波から奈良を突っ切り近鉄で名古屋に向かうも伊勢湾側も雪。それでも参加者はお一人を除き何とか定刻に集まりビールで乾杯。

今回は東京から渡辺会長が、100周年記念事業の実行委員長として”お仕事の話”をするために参加された。100周年記念の通史について、

1)人物譚のうち関西支部関連の執筆、2)関西支部の支部史の執筆

をそれぞれ依頼された。また事業全般の内容、進捗具合、寄付集めなどを話していただき有意義でした。私(1965)より年下の会員は渡辺会長が関西支部で活動の頃のことは全く知りませんが、第三者的にこの会を眺めていると1970-80年代の支部の集まりの雰囲気が分かるような気がしました。

記事・消息・ 2025年2月5日 (水)

現役9名、OB6名の参加あり(右端は躯体調査の宮島ゲスト)。

以前は10月末だったが雪崩講習会が重なったり、最近の少雪傾向で冬山の準備山行もまだなのでこの時期となった。

初日は積雪のため道道入口の除雪からスタート。

初日は積雪のため道道入口の除雪からスタート。気温は上がり作業にはちょうど良い日和。暗くなっても

煙突掃除等に励んだ後、夜の食事は現役女子が主導し、

予算オーバーながら食通OBもうならせる山の居酒屋的

贅沢メニューで好評だった。

焚火を囲んだ懇談の中では、豊富な経験あるOBの話が

焚火を囲んだ懇談の中では、豊富な経験あるOBの話が現役の胸に響いたよう。

あると良い、氷や冬壁の登攀についてOBの指導を得たい、

小人数で2つの小屋管理は負担」等の声があった。

開催の2週前に無意根尻小屋が焼失してしまったことを受けて、

開催の2週前に無意根尻小屋が焼失してしまったことを受けて、特に煙突まわりは重点的に掃除および外部突出部の補強。

昨年も煙突掃除は実施していたがかなり煤がたまっていたため、

やはり毎年の掃除が必要。

祭り当日は玄関ドア隙間埋め、不用品撤去、防腐剤塗布、掃除、

ワックスがけして最後に集合して部歌[山の四季」を合唱。

書評・出版・ 2025年1月30日 (木)

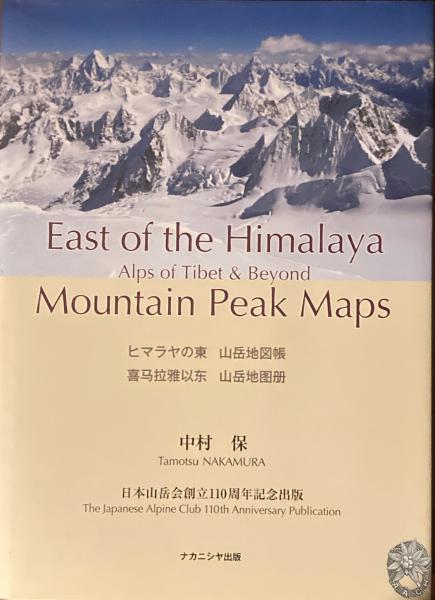

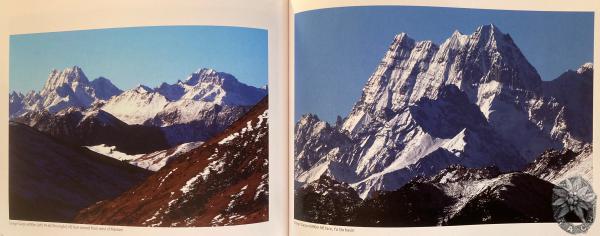

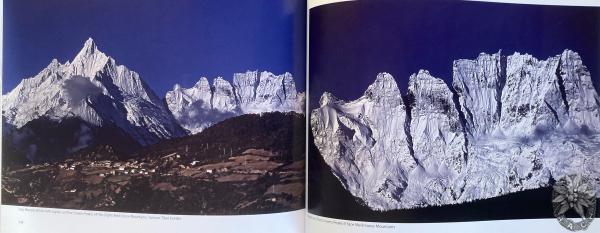

著者・中村保氏は1934年生まれ。一橋大山岳部で1960年代にペルー、ボリビアアンデスで初登攀など実績を残したあと、1990年からは秘境、横断山脈の研究を続け、著書を連発してきたことで知られる。「ヒマラヤの東」「深い浸食の国」「チベットのアルプス」など。この地域の地理に関して世界で最も詳しい人ではないだろうか。若い頃は先端クライマーで、サラリーマンも勤め上げ、晩年からこの横断山脈未踏山域の研究踏査と、言う事無しの人生だと思う。

著者・中村保氏は1934年生まれ。一橋大山岳部で1960年代にペルー、ボリビアアンデスで初登攀など実績を残したあと、1990年からは秘境、横断山脈の研究を続け、著書を連発してきたことで知られる。「ヒマラヤの東」「深い浸食の国」「チベットのアルプス」など。この地域の地理に関して世界で最も詳しい人ではないだろうか。若い頃は先端クライマーで、サラリーマンも勤め上げ、晩年からこの横断山脈未踏山域の研究踏査と、言う事無しの人生だと思う。ナカニシヤ出版 2021年 8800円 226p

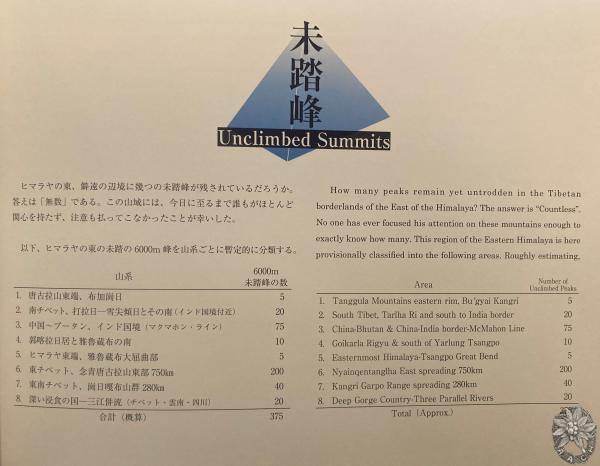

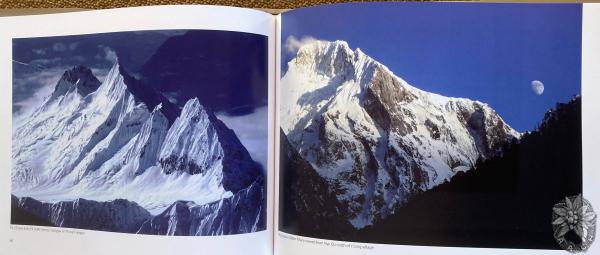

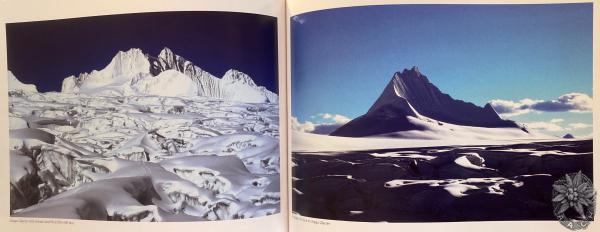

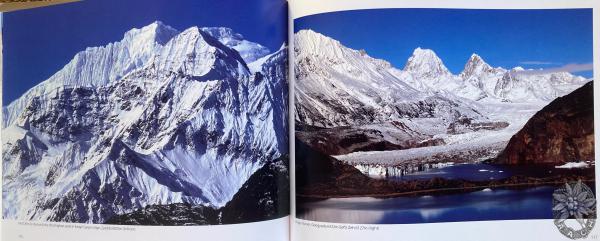

アルパインクライマーよ、世界最後の辺境にはこれだけの未踏峰が未だあるのだよ!と呼びかけているようだ。

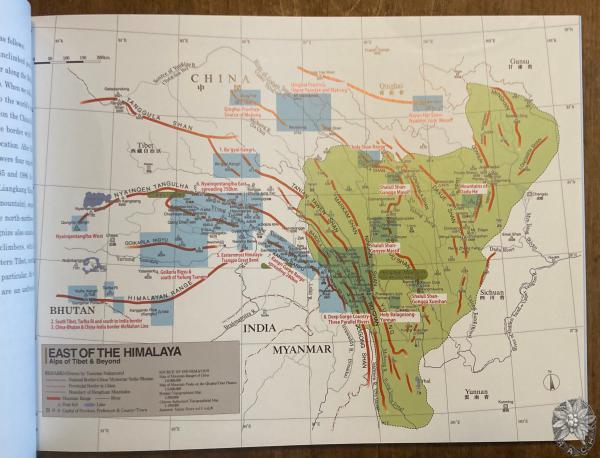

交通インフラ的にも、国情的にも近づくだけで一苦労の山域のため、「クライミングに専念したい人」には高嶺の花というか、むしろ「面倒くさい地域」ではあるが、その反面、情報過疎、記録無しの未踏ルート、未踏山頂ににあふれている。これぞ探検魂を発火させるエリアなのだ。でも、鋭鋒ばかりでテクニカルにはヤバそうだ。だからクライミングに専念している人にこそ登ってほしい山ばかりなのだ。青い四角形の部分の詳細地図が掲載されている。

交通インフラ的にも、国情的にも近づくだけで一苦労の山域のため、「クライミングに専念したい人」には高嶺の花というか、むしろ「面倒くさい地域」ではあるが、その反面、情報過疎、記録無しの未踏ルート、未踏山頂ににあふれている。これぞ探検魂を発火させるエリアなのだ。でも、鋭鋒ばかりでテクニカルにはヤバそうだ。だからクライミングに専念している人にこそ登ってほしい山ばかりなのだ。青い四角形の部分の詳細地図が掲載されている。 巻頭にある著者作の表では、6000m台の未踏峰は概算375峰で、5000mに目を向ければ無尽蔵とのこと。本は日本語英語の併記。英語読者にも向けられている。

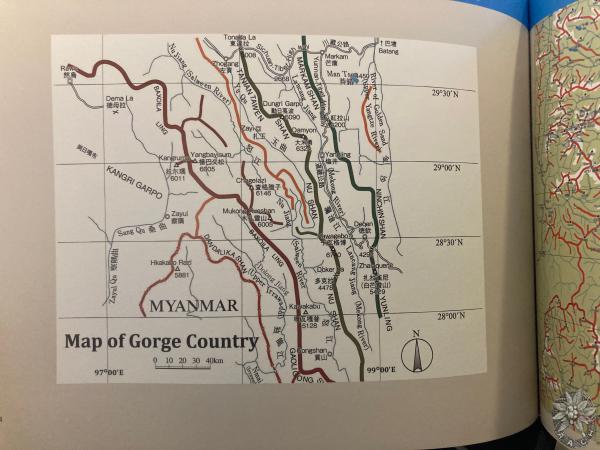

巻頭にある著者作の表では、6000m台の未踏峰は概算375峰で、5000mに目を向ければ無尽蔵とのこと。本は日本語英語の併記。英語読者にも向けられている。空撮を含む写真はもちろん素晴らしいが、地形図が豊富だ。中国領がほとんどなので尾根型と谷記号のみで等高線まではないが、苦労して集めたものなのだろう。見ているだけでうっとりする。色鉛筆で模写して憶えたくなる図だ。

「三川山域」の紹介を私なりに概説すると、横断山脈とは、東から大河が南北に三本流れている。

「三川山域」の紹介を私なりに概説すると、横断山脈とは、東から大河が南北に三本流れている。●揚子江(長江)上流部名・金沙江(チンシャジャン)→東シナ海(上海)へ

●メコン川 上流部名・瀾滄江(ランツァンジャン)→南シナ海(ベトナム)へ

●サルウィン川 上流部名・怒江(ヌジャン)→インド洋(ミャンマー)へ

+更に1本の

●イラワジ(エーヤワディー)川支流の独龍江(ダロンジャン)→インド洋(ミャンマー)へ にギュギュッと圧縮され挟まれた山脈が東からタテに合計4本。地球上で最もしわくちゃな地域だ。

7000m峰の貢嗄山(ミニャコンカ)、6000m峰の梅里雪山(メイリシュエシャン・カワカブ)は日本隊も関わり知られているけれど、その他にもこんなにたくさん未踏の山頂もルートもある。 横断山脈に加えて、ヤルツァンポ川→ブラマプトラ川→ベンガル湾の大屈曲部周辺の山々の紹介もある。ここは7000m峰のナムチャバルワとギャラペリだけは日本隊にも縁があり知られているが、その他の山々、それにブータンヒマラヤのガンケルプンズムと周辺、チベット高原のニェンチェンタングラ山脈と、かなり広範囲が対象。

改革開放の80年代後半から90年代半ばにかけ、日中登山界は親しかった。私はNHKの番組取材で1991年ナムチャバルワ、1996年チョモラーリの登山隊に加わった。この時期は日本山岳会、ヒマラヤ協会を始め多くの登山隊がチベット未踏峰に向かったが、90年代終わりくらいからは尖閣諸島問題やチベット問題などもあり、また、日本の海外登山層の変化もあり、このエリアへの関心はそれ以来ずっと高まらないままの印象だ。

中村氏の集大成は

中村氏の集大成は ヒマラヤの東 山岳地図帳

日本山岳会創立110周年記念出版 日英中国語ナカニシヤ出版

2016年刊 10000円

今回はそのよりぬきで写真セレクト版というかんじだろうか。前作は地図が主体で日中英3ヶ国語で文章豊富。今回の本は、文章は少なめで写真が大判。6000m未踏峰の一覧が特徴的。

日中英語の表記で、中国語音のアルファベット表記は少しクセがあり素直に読むと違う音の字がある。しかもチベット語に漢字を当てたその漢字音韻をアルファベット表記したものなので、かなりひっくり返っていて、とてもカタカナに表記する勇気がない。中国語(北京語)のカタカナ表記は、対応する日本語カナが無くていつも苦労する。と思えば有名峰や大きな山脈名以外の、個々の山頂名などは漢字化されず、チベット音そのままアルファベット表記も多い。漢族がまだ表記していないということかもしれない。

東チベット、念青唐古拉山東部(北東部)

東チベット、念青唐古拉山東部(北東部) p80 Pk5630m峰とPk5640m峰 Gonrpu Gl.Y'iong Tsangpo

p81 Hayungarpo6388m 北面 Nye Qu north of Y'iong village

東南チベット、カンリガルポ山群 280km東部

東南チベット、カンリガルポ山群 280km東部 p112 Pk6350m峰北東面 Lhagu氷河中流より

p113 Pk5480m峰北面 Lhagu氷河中流より

東南チベット、カンリガルポ山群 280km東部

東南チベット、カンリガルポ山群 280km東部 p116 Pk6726m峰 カンリガルポ山脈の第三高峰(後ろ)、Zyaddo峰6025m(手前)

p117 Lhagu氷河、Gongyada 6432m(左)、Zeh 6127m(右)

深い浸食の国Geuzong山塊(Dungri Garpo,Damyon)

深い浸食の国Geuzong山塊(Dungri Garpo,Damyon) p134 DungriGarpo6090m(左)、PK6070m峰(右) Markamの西から見た北東面

p135 DungriGarpo6090m北東面 Yu Qu盆地

深い浸食の国ー梅里雪山山群

深い浸食の国ー梅里雪山山群 p144 Holy Mianzim6054m(左)Jiajiren-an(Five Crown Peaks)5470m(右)梅里雪山 雲南西藏境

p145 Jiajiren-an(Five Crown Peaks)5470m 東面 梅里雪山

記事・消息・ 2024年12月26日 (木)

報告が遅くなり申し訳ありませんが、2024年12月7日に博多駅前の居酒屋「金木犀」にて、「関西支部一杯のつもり会(博多バージョン)」を催しました。

参加者:加納(1965、山口)、岸本(1965、兵庫)、平岡(1974、福岡)、清水収(1979、宮崎)、岡島(1983、奈良)、小田島(2014、熊本)、神谷(2015、福岡)、井上(2017、福岡)

報告:神谷

普段交流の少ない九州在住の会員と親睦を深めることを目的に企画されたこの会。当日は奈良から宮崎まで、八名が博多に参集しました。

店に着き、乾杯を済ませ、先ずは年齢順に自己紹介と近況報告。

若手は元気に九州の山を満喫中です。

岸本さん岡島さんからは関西支部の状況と山岳部100周年に向けての動きについてご紹介。

若手会員不足を嘆いておられました。

はじめましての人が多く、会が盛り上がるかを心配していましたが、お酒が入ってしまえばこっちのもので、最近の山岳部の動向や若手OBの山行の話等で大いに盛り上がりました。

料理はというと、明太子・からし蓮根・さつま揚げの前菜から始まり、ゴマ鯖、イカの活造り、地鶏の炭火焼、天麩羅にかしわ飯もついて九州の幸を満喫できる大満足のメニューでした。

楽しい時間はあっという間に過ぎていき、最後は店前で集合写真を撮影。またの再会を誓って解散しました。

最後に若者へは100周年に向けて収集中の写真のレタッチや、AACHブログへの投稿等の宿題を課されました。

P.S 解散後神谷、井上、小田島の三名は佐賀に住む探検部OBと合流して博多駅で二次会。その後井上の住む九州大学井尻寮の庭で焚火を囲みながら三次会を行い、アルコールまみれの土曜日となりました。

参加者:加納(1965、山口)、岸本(1965、兵庫)、平岡(1974、福岡)、清水収(1979、宮崎)、岡島(1983、奈良)、小田島(2014、熊本)、神谷(2015、福岡)、井上(2017、福岡)

報告:神谷

普段交流の少ない九州在住の会員と親睦を深めることを目的に企画されたこの会。当日は奈良から宮崎まで、八名が博多に参集しました。

店に着き、乾杯を済ませ、先ずは年齢順に自己紹介と近況報告。

若手は元気に九州の山を満喫中です。

岸本さん岡島さんからは関西支部の状況と山岳部100周年に向けての動きについてご紹介。

若手会員不足を嘆いておられました。

はじめましての人が多く、会が盛り上がるかを心配していましたが、お酒が入ってしまえばこっちのもので、最近の山岳部の動向や若手OBの山行の話等で大いに盛り上がりました。

料理はというと、明太子・からし蓮根・さつま揚げの前菜から始まり、ゴマ鯖、イカの活造り、地鶏の炭火焼、天麩羅にかしわ飯もついて九州の幸を満喫できる大満足のメニューでした。

楽しい時間はあっという間に過ぎていき、最後は店前で集合写真を撮影。またの再会を誓って解散しました。

最後に若者へは100周年に向けて収集中の写真のレタッチや、AACHブログへの投稿等の宿題を課されました。

P.S 解散後神谷、井上、小田島の三名は佐賀に住む探検部OBと合流して博多駅で二次会。その後井上の住む九州大学井尻寮の庭で焚火を囲みながら三次会を行い、アルコールまみれの土曜日となりました。

記事・消息・ 2024年11月19日 (火)

関西支部では2019年以来、実に5年ぶりに琵琶湖周辺で月見の会を開催しました。

当初6名参加の予定でしたが、残念ながら神戸さんと田中さんが相次いで都合が悪くなり、4名での小じんまりした集いとなりました。しかし支部活動が再開できたことは大きく、以前と同様たき火を囲んでの雑談は何よりうれしいことでした。

今回の開催場所は琵琶湖の南ではどこからでも簡単に識別できる近江富士(三上山)の、その西面にある花緑公園。泊まったロッジは4人用(2段ベッド)で、空調、トイレ、シャワー付き、鍋や食器、wi-fiも完備。ロッジに付属して外には開放テントの覆い付きでバーベキュー用の炉があり、”たき火”もできて我々にとっては精神衛生上も落ち着きます。そこでコップ片手に肉や野菜を炙りながら時にしんみり、時に辛辣また破顔、延々と会が続き、喋り疲れ気が付けば午後10時過ぎ。杉木立の森の中、11月にしては風も柔な月見の会でした。

記事・消息・ 2024年2月25日 (日)

ここ数年関西支部は冬眠中で、時々有志が互いの近況報告がてら3−5人で集まり京都駅前のビアレストランで一杯飲んでいましたが、今回は少し目を覚ましカシを変えて名古屋駅近の中華料理店に9人が集合し「遥か昔を語る」と題しひと時を過ごしました。

当日は遠方から参加予定の方がJR北陸線が不通になり参加不可となったり、地元在住なのに市内のど真ん中、名古屋駅前で迷子になって集合に遅れたりのいつものハプニングがありました。そんな皆様に昔語りのお題を出したのは失敗で、60年も昔の記憶など今や事実だったのかも定かではない。

当日は遠方から参加予定の方がJR北陸線が不通になり参加不可となったり、地元在住なのに市内のど真ん中、名古屋駅前で迷子になって集合に遅れたりのいつものハプニングがありました。そんな皆様に昔語りのお題を出したのは失敗で、60年も昔の記憶など今や事実だったのかも定かではない。

HOME

HOME

メニュー

メニュー