書評・出版・ 2020年4月15日 (水)

【読書備忘】渓谷登攀(松原憲彦1990年入部)

大西良治著「渓谷登攀」が出版された。ガイド本を除いて、沢登りの本としては成瀬陽一氏「俺は沢ヤだ」以来の事だろうか。いや、「外道クライマー」以来か。

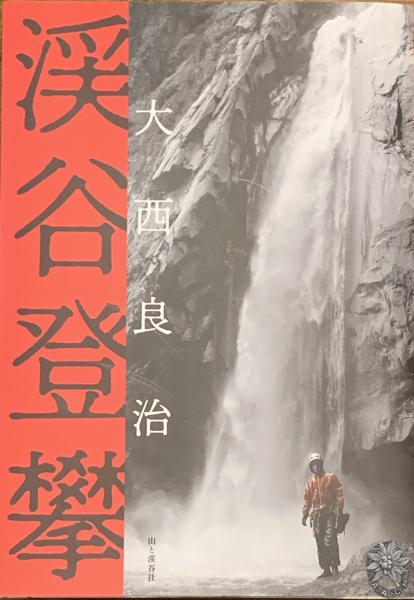

大西良治著「渓谷登攀」が出版された。ガイド本を除いて、沢登りの本としては成瀬陽一氏「俺は沢ヤだ」以来の事だろうか。いや、「外道クライマー」以来か。登山者人口が増え、情報もそれなりに流れるようになりかつてのハードル高さも減じて夏道登山だけに飽き足らずクライミングや雪山、そして沢登りにも手を染める人達も徐々に増えてきたように思う。それにしても、このような特殊な本にまで手が伸びるとは到底思えず、出版元の山と渓谷社の英断を称えたいし、こうして沢登りの深部が紙媒体として残ったことを祝いたい。装丁も、表紙からして配色やI滝と文字の配置よろしく洗練されており、編集者の労をねぎらいたい思いだ。目次等、背景が黒で文字を浮かばせたそれらは、渓谷内のゴルジュを意識したものだろうか。

台湾渓谷での沢登り(溯渓)や日本の険谷遡行に多少なり関わってきた身として、この本がどういった価値を持つ本なのかを語ってみたい。

著者である大西良治氏については御当人の開設する「SOLOIST」を参照頂くとして、ここでは客観的な補足に留めたい。クライミングに魅入られて入れ上げる多くの人々が、登山総体の中での一ジャンルに過ぎないクライミングという行為自体を目的としてしまうだけに満足する中で、大西氏はクライミングを手段としてこれまで通過やトレースが許されてこなかった大滝や不明だったゴルジュを解明し、時に新ラインを引いて我々オールドスクール出の溯行愛好家を驚かせた。またそれらが主として単独で成された点に尚、驚かされた。

まずは国内掲載の「日本の渓谷」について。25本の掲載があるが、私の少ない経験に照らしてもどれをとっても一筋縄ではいかない険谷群の羅列である。登攀的要素が強く、単独でロープを出すとなれば「ソロイスト」という制動ギアを使用した登り返しの必要な倍手間を喰うシステムとなるし(赤川地獄谷、オツルミズ沢、池ノ谷、梅花皮沢滝沢、剱沢等)また、泳ぎを強いられる谷(不動川やザクロ谷、五十沢)では水流への引き込まれを回避できる確実な方法がないために“賭け”ざるを得ない場面も現れる。増してや滝や高捲きのフリーソロ部分では絶対に落ちられない。一本一本が遡行愛好家の究極の目標たり得るものばかりであるが中で「日本の渓谷」のハイライトは『称名川』、の項である。入口とも言える称名滝(しょうみょうのたき)が世紀末周辺に登られ出すや、次に注目されたのが当時未踏を誇った「称名廊下」であった。探検家である角幡唯介氏や北大探検部卒の故・澤田実氏、そして上記成瀬氏もこの「日本最後の地理的空白地帯」に注目して懸垂下降しては廊下部分の踏査をし、写真を残していた。成瀬氏に至っては計画の発案者である青島靖氏と共に称名滝落ち口からの溯行や、称名廊下終点からの下降とトライアルを重ねたものの水量の多さやスケールの大きさから「今までの溯行スタイルを越えた何かを掴まえること」が初溯行には必要となるだろうと記録に書き残し中退している。これら動きに連動してか、大西氏もこの称名廊下にエントリーして、氏としては”不本意ながらも”初めての偵察やエスケープ路の確保をした上、初溯行を成功させた。それらにも飽き足らず、更には称名滝(フリー)登攀から称名廊下、そして源頭の室堂までの溯行を(デポを置きながらも)ワンプッシュで完成させ、区切りとしている。誰の手も借りることなく。これら一連の行為に投じられた情熱や労力の総量たるや、計り知れないものがある。

この本に紹介された記録には、幾本かの重要な意味を含んだ山行が採用されている。それは、引き返しの効かない地点を意志的に踏み越え、困難を乗り越えた末に生還している点である。しかも“良いスタイル”で。台湾の大渓谷に踏み込むにあたって、谷中でトラブルやアクシデントに見舞われた際にはその奥深さ故に救援は全く見込めず、自力で対処し行くか戻るかの判断を迫られることもあり、何があってもパーティー内で処理し、覚悟を持って入渓する点は多少なり救援の見込めるヒマラヤ登山以上の心理的ハードルがある。その意味で「台湾の渓谷」での記録はその“ある地点”言い換えれば「境界」をどれも踏み越えているし、称名滝右壁登攀、そして「CANYONING」の項では剱沢や恰堪溪(チャーカンシー)の1st descent、Gloomy Gorgeの2nddescentもソレに該当している。

尚、我々が行っていた二十世紀末の台湾溯渓は、同行する現地の嚮導者の人数や力量もあって実にオーソドックスな遡行スタイルに終始し、困難な滝やゴルジュ帯が現れれば一日掛かりの大高捲きを敢行して回避し自然、日数に制約を受けた“そこそこの”中規模渓谷までの溯渓に限られていた。しかし世紀改まり、台湾溯行の際の嚮導者、人数等の制約事が良好に改善されたことも手伝って且つ日本からは精鋭達が集い、この魅力溢れる台湾島の未踏大渓谷群にありったけの情熱や力量を注ぎ込むことが出来た結果、たった一本の渓谷に二週間にも渡る沢登りとしては長期の日程を投じて高捲きを極力排した完成度の高い溯渓が次々と成された成果が、この本にある。規模の大きな台湾渓谷での高捲きは溯行に際して日数を食い潰す排すべきスタイルであり、高捲きを選択せず些か強引な手段を採ってでも中を通過した方が遡行は遥かに捗ることを示した。高いクライミング能力を武器に、ボルトの使用すらも排し、且つ不明部分をつくることなく行程を早く進められる。そのことは、前記青島・成瀬両氏が長渓、豊坪渓を三度に分散して完溯したのに比べ、彼らは(途中入渓だったとしても)ワンプッシュで左俣を成し遂げたことにも現れている。

渓谷溯行で現れる、一見して通過不能と見える鬼気迫る暗いゴルジュや廊下が人生の苦悩の、登攀困難な滝が人生の困難を象徴するならば、これまで殆どの人達に高捲かれ内院を覗かれず未知として残されてきたそれら空白部分に、著者である大西氏は時に単独で怯むことなく挑んで最も数多くそれら困難を乗り越えてきた人物といえる。

ただ本人が単調な表現の繰り返しを避けるのに苦労したと言っていた通り、志水哲也の「大いなる山 大いなる谷」が発刊された際に柏瀬祐之氏(「山を登りつくせ」の著者)が指摘したのと同じこと思ったのも正直なところである。それと、我々が台湾の沢登りを現地語で「溯渓」と呼称した言葉がここには殆ど現れなかった点は、我々が積み重ねた溯渓と氏が行った台湾溯行とが地続きで(水脈で繋がってい)ない感じを受けたのは少々残念であった。

とは言え、アルパインクライミングにも引けを取らない沢登りの可能性を未来に提示した点で、本書は価値ある一書である。素晴らしい大判の写真を目にするだけでも本書で展開された行為の迫力の一端に触れられる。

私が台湾溯行に手を染めた頃、極秘入手したその広げたゲジゲジ台湾地図を前にして解明される未来などまずやって来まい、そう手前勝手に思い込んでいた1990年代初頭時から凡そ30年、21世紀を迎えて主たる水系はあらまし溯行され解明されてしまった! 驚くと同時に、そんな同時代を生きて目の当たりにすることが叶ったのは幸いだった。

最後に名誉の為に申し添えたいのだが、日本の険谷登攀はじめ、称名滝、称名廊下、そして台湾大渓谷のこれからを将来に向けて世紀末の段で既に提示していた青島靖氏(大阪市大山岳部OB)の先見の明について、ここに記して本文を締めたい。【20200413記】

新しくコメントをつける

HOME

HOME

メニュー

メニュー