記事・消息・ 2006年7月13日 (木)

7月1日、北大構内の山岳館において平成18年度の評議会・総会・懇親会が行われました。

7月1日、北大構内の山岳館において平成18年度の評議会・総会・懇親会が行われました。

今年の総会は、沖縄から木崎会員が駆けつけるなど道外から21名もの多数の参加がありました。翌2日に昭和41・43年夏に日高の沢で遭難した山際・木下・西さんの追悼会が行われたこと、昭和32年入部会員の同期会が阿女鱒山荘を中心に行われたことなどから七十数名の出席となり、会場の山岳館は立錐の余地もないほどの賑わいとなりました。

山岳館前庭で行われた懇親会は,現役部員5名を加えてさらに人数が膨れ上がったことから、前庭全体に会員がひしめき合うほどの賑わいとなりました。北の初夏の爽やかな快晴にめぐまれ、恒例となったバーベキューパーティーは薄暗くなるまで延々と続きました。そのときの模様の写真を山口 斌会員から提供していただきましたので掲載します.

記事・消息・ 2006年7月7日 (金)

「北大の山小屋」展は7月4日関係者が多数参列する中、北大綜合博物館3階の会場で盛大な式典をもってオープンしました。実行委員会一同、御協力いただいた方々に改めてお礼申し上げます。

「北大の山小屋」展は7月4日関係者が多数参列する中、北大綜合博物館3階の会場で盛大な式典をもってオープンしました。実行委員会一同、御協力いただいた方々に改めてお礼申し上げます。

皆様方是非会場に足を運んでごらんになってください。

山小屋展では下記の日程で講演会を行います。第1回目は7月9日(日)です。場所は北大綜合博物館1階で入場無料です。ご都合のつく方はぜひご出席ください。

第1回:7月9日(日)午後1時半より

阿部幹夫(画像ジャーナリスト);

「少年よ、大志を抱け」と北大の山小屋

加藤幸子(芥川賞作家);

山小屋の思い出

第2回:8月5日(土)午後1時半より

小泉章夫(北大);

ヘルヴェチア・ヒュッテ・ログハウス・樹木

角 幸博(北大);

マックス・ヒンデルと山小屋

第3回:8月19日(土)午後1時半より

鍛治哲郎(環境省国立公園課長);

国立公園と山小屋

梅沢 俊;(植物写真家);

札幌周辺の山と花

記事・消息・ 2006年2月8日 (水)

1月27日(金)、2006年山の会関西支部新年宴会が催された。

出席者(敬称略、数字は入部年西暦):原(真)56、吉田(勝)57、相田58、神戸59、田中(英)59、内藤59、渡辺(尚)59、伏見61、松田(彊)62、名越63、岸本65、石松73

出席者(敬称略、数字は入部年西暦):原(真)56、吉田(勝)57、相田58、神戸59、田中(英)59、内藤59、渡辺(尚)59、伏見61、松田(彊)62、名越63、岸本65、石松73

記事・消息・ 2005年12月23日 (金)

11月9日(水)開催された、第5回クラブ「山の四季」の様子を報告します。

11月9日(水):中島支部長邸

(特別な行事がなければ、毎月第2水曜日18:30から開始します)

講師:今村会員((37)

タイトル:結核と感染症

出席者:

橋本(41)、河野(42)、中島夫妻(50)、石川(52)、滝沢(54)、

遠藤(56)、渡辺(58)、黒川(59)、八木橋(62)、石井(64)、

大村(65)、平田(65)、浜名(67)

東京支部岳友:和島

今村さんが医者を志望し、現場でどのような治療活動を経てきたのかという

イントロから、話題は何故結核を撲滅出来ないのかという話に移った。空気

感染する感染症の恐ろしさ、山谷での経験を語り、人間が集中するところに

結核菌があり、ホームレスの人達が分散して青テントで生活するようになっ

て、昔ほど山谷地区には患者はいなくなった。0.1人/10万人となった時点で

撲滅成功と宣言できるが、未だ成功せず。

現代は免疫性を喪失したエイズ患者に結核患者が発生する時代になったと

いうお話。生物化学兵器の1種でもある結核菌を軽く見てはいけないという

締めくくりであった。

11月9日(水):中島支部長邸

(特別な行事がなければ、毎月第2水曜日18:30から開始します)

講師:今村会員((37)

タイトル:結核と感染症

出席者:

橋本(41)、河野(42)、中島夫妻(50)、石川(52)、滝沢(54)、

遠藤(56)、渡辺(58)、黒川(59)、八木橋(62)、石井(64)、

大村(65)、平田(65)、浜名(67)

東京支部岳友:和島

今村さんが医者を志望し、現場でどのような治療活動を経てきたのかという

イントロから、話題は何故結核を撲滅出来ないのかという話に移った。空気

感染する感染症の恐ろしさ、山谷での経験を語り、人間が集中するところに

結核菌があり、ホームレスの人達が分散して青テントで生活するようになっ

て、昔ほど山谷地区には患者はいなくなった。0.1人/10万人となった時点で

撲滅成功と宣言できるが、未だ成功せず。

現代は免疫性を喪失したエイズ患者に結核患者が発生する時代になったと

いうお話。生物化学兵器の1種でもある結核菌を軽く見てはいけないという

締めくくりであった。

記事・消息・ 2005年12月23日 (金)

11月18日(金)開催した、開高健ノンフィクション賞を受けた藤原会員を

祝う会の報告です。

場所:銀座クルーズクルーズ

主賓:藤原章生会員(80)

参加者:

中島(50)、石村(53)、永光(53)、木幡(55)、渡辺(58)、石本(61)、

名越(63)、大村(65)、平田(65)、白石(67)、浜名(67)、竹田(68)、

高橋(69)、米澤(69)、池上(70)、向山(75)、入川(76)、工藤(78)、

末武(78)、戸井(78)、今岡(79)、樋口(80)、小倉(90)

東京支部岳友:佐藤

アフリカを題材とした内容が高く評価されて、ダントツで「絵はがき

にされた少年」が受賞となったお祝いに、関西、札幌からと多数が

集まった。受賞までの経緯と現在メキシコ支局長としての仕事する

中での次作品への豊富など語り、賑やかな会であった。

祝う会の報告です。

場所:銀座クルーズクルーズ

主賓:藤原章生会員(80)

参加者:

中島(50)、石村(53)、永光(53)、木幡(55)、渡辺(58)、石本(61)、

名越(63)、大村(65)、平田(65)、白石(67)、浜名(67)、竹田(68)、

高橋(69)、米澤(69)、池上(70)、向山(75)、入川(76)、工藤(78)、

末武(78)、戸井(78)、今岡(79)、樋口(80)、小倉(90)

東京支部岳友:佐藤

アフリカを題材とした内容が高く評価されて、ダントツで「絵はがき

にされた少年」が受賞となったお祝いに、関西、札幌からと多数が

集まった。受賞までの経緯と現在メキシコ支局長としての仕事する

中での次作品への豊富など語り、賑やかな会であった。

記事・消息・ 2005年12月23日 (金)

10月15〜16日と開催した、東京支部「月見の宴」の報告です。

場所:国立極地研究所河口湖・大石研修施設

参加者:

今村(37)、河野(42)、有波(48)、中島(50)、石村(53)、木村(54)、

増田(54)、遠藤(56)、橋本(56)、渡辺(58)、八木橋(62)、平田(65)、

浜名(67)、竹田(68)、古川(70)、江島(79)+夫人+娘

東京支部岳友:斉藤+夫人+娘+友人2名

いつもながら雨中の月見とは如何なものかといいながら、バーベキュー

を突っつき、ビール、日本酒、焼酎、泡盛、ワイン等々の様々なアル

コールが次々と各人の胃の中に収まっていく。肉が切れ掛かり、雨が

激しくなったところで、建物に入り各自の山への思いを語らう。

場所:国立極地研究所河口湖・大石研修施設

参加者:

今村(37)、河野(42)、有波(48)、中島(50)、石村(53)、木村(54)、

増田(54)、遠藤(56)、橋本(56)、渡辺(58)、八木橋(62)、平田(65)、

浜名(67)、竹田(68)、古川(70)、江島(79)+夫人+娘

東京支部岳友:斉藤+夫人+娘+友人2名

いつもながら雨中の月見とは如何なものかといいながら、バーベキュー

を突っつき、ビール、日本酒、焼酎、泡盛、ワイン等々の様々なアル

コールが次々と各人の胃の中に収まっていく。肉が切れ掛かり、雨が

激しくなったところで、建物に入り各自の山への思いを語らう。

記事・消息・ 2005年12月23日 (金)

6月逝去された「宮地隆二さんを偲ぶ会」を10月14日(金)、学士会館に

て開催した。

ご遺族;檀子夫人他6名

参加者:

中島(50)、矢作(52)、安藤夫妻(53)、石村夫妻(53)、永光(53)、

久木村(54)、滝沢(54)、増田(54)、安間(55)、遠藤(56)、北古味(56)、

橋本(56)、住吉(58)、渡辺夫妻(58)、渡辺(59)、石本(61)、伏見(61)、

平田(65)、浜名(67)、池上(70)

第一次南極観測に向けて山岳部の中に極地研究会が発足、カラフト犬

の教育に中心的な存在として活動されたが、隊員にはなれなかった。し

かしながら、その後、名鉄運輸社長として実業界でも大変な活躍をされ

たという故人の遺徳の数々が披露された。

て開催した。

ご遺族;檀子夫人他6名

参加者:

中島(50)、矢作(52)、安藤夫妻(53)、石村夫妻(53)、永光(53)、

久木村(54)、滝沢(54)、増田(54)、安間(55)、遠藤(56)、北古味(56)、

橋本(56)、住吉(58)、渡辺夫妻(58)、渡辺(59)、石本(61)、伏見(61)、

平田(65)、浜名(67)、池上(70)

第一次南極観測に向けて山岳部の中に極地研究会が発足、カラフト犬

の教育に中心的な存在として活動されたが、隊員にはなれなかった。し

かしながら、その後、名鉄運輸社長として実業界でも大変な活躍をされ

たという故人の遺徳の数々が披露された。

記事・消息・ 2005年11月16日 (水)

記事・消息・ 2005年10月25日 (火)

2005ヘルベチア祭り&ピクニック

山の会宿泊参加者:三角、矢野ヘルス、吉田ハチ、伏島コーシャク、高田グジュ、高篠オジジ、小泉アキオ、八木キンペイ、中村ゲット9名

山の会宿泊参加者:三角、矢野ヘルス、吉田ハチ、伏島コーシャク、高田グジュ、高篠オジジ、小泉アキオ、八木キンペイ、中村ゲット9名

日帰り参加者:藤木チャビン、山崎クンクン、白濱カリ公

現役8名 内1年生2名(内女子1名)

1972入 高篠 記

記事・消息・ 2005年9月20日 (火)

爽やかな秋の季節を迎えましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

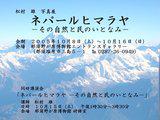

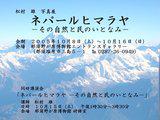

さて、私(松村 雄)は2002年11月から2年間に亘りJICAシニア海外ボランティアとしてネパール国カトマンズ市にある王立トリブバン大学自然史博物館で支援活動をして参りました。その間に撮りためた写真を整理し、ネパールの多様な自然と現地民の生活ぶりを紹介したく、添付ファイルのような写真展を企画いたしました。ちょうど秋の行楽シーズンに入りますので、那須の登山・自然探訪と温泉巡りを兼ねて多くの方々のご来場を賜りたく、謹んでご案内申し上げます。

さて、私(松村 雄)は2002年11月から2年間に亘りJICAシニア海外ボランティアとしてネパール国カトマンズ市にある王立トリブバン大学自然史博物館で支援活動をして参りました。その間に撮りためた写真を整理し、ネパールの多様な自然と現地民の生活ぶりを紹介したく、添付ファイルのような写真展を企画いたしました。ちょうど秋の行楽シーズンに入りますので、那須の登山・自然探訪と温泉巡りを兼ねて多くの方々のご来場を賜りたく、謹んでご案内申し上げます。

さて、私(松村 雄)は2002年11月から2年間に亘りJICAシニア海外ボランティアとしてネパール国カトマンズ市にある王立トリブバン大学自然史博物館で支援活動をして参りました。その間に撮りためた写真を整理し、ネパールの多様な自然と現地民の生活ぶりを紹介したく、添付ファイルのような写真展を企画いたしました。ちょうど秋の行楽シーズンに入りますので、那須の登山・自然探訪と温泉巡りを兼ねて多くの方々のご来場を賜りたく、謹んでご案内申し上げます。

さて、私(松村 雄)は2002年11月から2年間に亘りJICAシニア海外ボランティアとしてネパール国カトマンズ市にある王立トリブバン大学自然史博物館で支援活動をして参りました。その間に撮りためた写真を整理し、ネパールの多様な自然と現地民の生活ぶりを紹介したく、添付ファイルのような写真展を企画いたしました。ちょうど秋の行楽シーズンに入りますので、那須の登山・自然探訪と温泉巡りを兼ねて多くの方々のご来場を賜りたく、謹んでご案内申し上げます。

松 村 雄 2005年中秋

国道4号三島交差点から国道400号塩原方面へ約1km

国道4号三島交差点から国道400号塩原方面へ約1km

・東北自動車道西那須野塩原I.Cから大田原方面へ約3km

・東北本線西那須野駅からJRバス塩原温泉行き

・またはアグリパル塩原行「三島農場」バス停下車徒歩3分

HOME

HOME

メニュー

メニュー