翻訳本(1942~1945)について

|

19. アムンゼン探検誌/アムンゼン/1942

Review/trance2/amunsen.html

19. アムンゼン探検誌/アムンゼン/1942 19.アムンゼン探検誌/ロアルト・アムンゼン/加納一郎訳/1942/朋文堂/212頁

原題:My Life as an Explorer/1928/Roald Amundzen

カバー

カバー

表紙

表紙

裏表紙

裏表紙

アムンセン肖像

アムンセン肖像

ロアルト・アムンセン(1872-1928) 探検家

原題名は「My Life as an Explorer」で、アムンセンが自分の極地探検の一つ一つを振り返った自叙伝である。

Roald Amundsenの英語での発音はロアルド・アムンゼンであるが、日本での標記はロアルト(またはロアール)・アムンセンが一般的であるので、書名、翻訳者の文章以外は以下これに従う。

第1〜8章が探検紀行、第9章〜11章が探険についての持論、考察である。翻訳者の加納一郎は訳序で終生を探険に捧げたアムンセンについて次のように述べている。

「----謹厳己を持して常に所信に邁進してやまなかった彼からはより多く学ぶべきもののあることは明らかである。思えばビデアス(1)以来、極地探検のことに従い、窮寒に生き凄寥に死した人の数ある中に、彼ほど終始一貫、終生をこれに徹した人がほかにあるだろうか。」

1872年、ノルウェー東南部のボルゲで海運業を営む父ゼンスの四男として生れる。15才の時、北極圏探検を行ったジョン・フランクリン(2) 探検隊の記録を読み、これまでにない感動をおぼえ、自ら極地探検家になることを志す。そのため、あらゆる機会を捉えて、辛酸艱苦に耐えうる肉体に仕上げる努力をした。心ならずも母の勧めで医学の道へ進んだが、母の死去と共にそれを捨て、生涯の夢に全身を打ち込む事になった。まずは将来の準備のために兵役につき軍事教練をうけた。(第1章若き日の思い出)

過去の探検隊の記録をつぶさに読むと、探検隊長と船長が別々の人間の場合にトラブルが多いことから、探険には隊長が船長を兼ねるのが一番良いと判断、兵役が終了するとすぐに、船での経験を積んで船長の資格をとるために、夏の間3年をアザラシ漁や商船の乗組員として働いた。

1897年、ベルギーの南極探検船「ベルギガ号」の1等航海士に採用された。「ベルギガ号」はマゼラン海峡を通り一路西へと進むが、船長の誤った判断で13ヶ月にわたって氷に閉じ込められ、期せずして南極初の越冬探検隊となった。

「十三ヶ月というもの吾々は氷の原に閉じ込められていた。二人の船員は発狂し、すべての人々は壊血病(注:ビタミンC欠乏症)になやみ、そのうち二人はついに仆れた。」

これを救ったのはアムンセンと医師のクック(3)であった。二人は書物によって壊血病は新鮮な肉を食することによって防ぎうることを知っていた。船長と隊長がアザラシとペンギンの肉を極端に嫌うのを無視して、船員全員に食べさせて壊血病から救った。これを見て船長、隊長も熱心に新鮮な肉を食べるようになった。苦難の航海ののち、まる2年ぶりにヨーロッパに帰り着いた。(第2章南氷洋に閉ざされて)

翌年、船長の資格をとったので、初めて自身による北極への探検計画の準備を始めた。1900年、小型中古漁船「ヨーア号」(47トン)を購入する。しかし、探検のための費用が思うように集まらず、品物を購入した商人らから厳しい督促をうけた。船を差し押さえて詐欺罪で訴えるとおどかされて、1903年6月のある深夜、「ヨーア号」は商人らの目を逃れて隊員6名と北西航路(4)の初通過をめざしてノルウェーを出港した。アムンセンはこの航海で3度の冬を極北の地に過ごし、座礁など数々の苦難を克服し、ついに北西航路を通過、1906年10月、サンフランシスコに着岸した。先人が四世紀もかかってなし遂げえなかった事業に、3年がかりで成功したのである。越冬中にアムンセンはエスキモーから犬ぞりの技術を習得する。この犬ぞりの技術がのちにアムンセンの南極点征服の一つの鍵となる。この航海の目的は北西航路の発見のほかに磁北極の正確な位置を見極めることであったが、これらは二つとも達成された。(第3章北西航路の征服)

この北西航路探検のとき果たせなかった北極点到達を今度こそ果たそうと、ナンセン(5)から北極海漂流で有名な「フラム号」を譲り受け、出発の準備が万端整った時、ロバート・ピアリー(6)が1909年4月6日、北極点に到達したというニュースを聞き、がくぜんとする。そして、

「探検家としての自分の威信を保つためには私は是非ともこれに劣らぬ成功をかち得なければならない。」

と深く心に決する。しかし、その決心は1人胸に収めて、1910年8月、南へ向けてノルウェーを出港した。ケープ・ホーンを回りベーリング海峡を通って北氷洋へのり入れる予定であったので、南へと進路をとったのである。船が最初の寄港地マデイラ諸島に入港したとき、初めて隊員に向かって、この探検の目標を南極到達におく旨発表した。隊員たちは双手をあげて賛成した。この時すでにスコットの率いる英国隊が南極をめざして航海していた。(参照:蔵書ガイド34.「世界最悪の旅」) 南極点初到達争いは、アムンセン隊の勝利に終わり、スコット隊は極点に到達するが、帰路全員が死亡する。

アムンセンの南極での詳細は、自著“South Pole”(南極/朝日新聞社/1944)に詳しいとして省略している。本書では南極点初到達が出来た理由について、輸送手段の観点からスコット隊との違いを次のように述べている。

「スコットと隊員が南極からの帰途において凍死したのは、吾々が先に到達したことを悲観したためではなく、事実、飢餓に瀕したためであり、その原因は帰途の食料を充分適当に配置し得なかったのに在る。この両隊の結果はそのまま犬と他の方法による運搬力との違いを示すものであるということができる。」

(本書では触れていないが、白瀬隊長率いる日本南極探検隊の開南丸が1912年1月17日、フラム号とクジラ湾で交歓訪問をした。その日は奇しくもスコット隊が極点に到達した日であった。)

スコットと争った南極点の勝利は、アムンセンにとって快心の仕事であったに違いないが、同時にアムンセン自身傷つくことも多かった。スコットの計画を承知しながら、一足先に栄冠を横取りしたといってイギリスからひどく恨まれたのである。アムンセンが英国地理学協会に招かれて行なった講演が終ったとき、カーゾン会長がアムンセン隊の成功の大きな要素であったそり犬の様子を悪意のある皮肉な調子で質問したのち、「ではアムンゼン氏を南極点初到達の栄誉に導いた最功労者、そり犬に乾杯!」と締めくくった。これに対しアムンセンは、「完全な準備のあるところに常に勝利がある。人はこれを幸運という。そして、不完全な準備しかないところに必ず失敗がある。これが不運といわれるものである」と応酬した。(第4章南極到達)

第1次世界大戦中の商船への投資が当たって資金を得たアムンセンは、海氷に強い「モード号」を建造、1918年春、極点を通る北極点漂流横断に向った。ヨーロッパとアジアの北海岸を通る北東航路(7)から北極海海流に乗り、北極点を通過してベーリング海峡に行こうというものであった。海氷に閉じ込められて2回の越冬を含む3年間の航海であった。結局、地理的極点には到達できなかったが、海洋、気象、地磁気データの収集、北方民族の観察などにより史上重要な北極観測をしたと評価された。(第5章北方氷原の越冬)

1922年1月、「モード号」はノルウェーに帰った。こののち、アムンセンは北極探検の方法を飛行機を用いることによって革新しようとした。まずポイント・バローとスピッツベルゲン間の横断飛行を決心する。そのための飛行機調達に努力していた最中、マネージャーのハンメルと実兄の背信のために極端な資金難に陥った。飛行機を購入し、探検を組織する費用を集める為に、アメリカ各地を回って講演を行なったが人気はさっぱり上らず、失意のどん底にあった時、アムンセンを救ったのはアメリカ人の富豪リンカーン・エルスワース(8)であった。彼は資金の提供を申し出てくれたのである。(第6章資金難)

1925年5月、エルスワースの提供した85,000ドルで購入した2機の飛行艇で、エルスワース、隊員4名と共にスピッツベルゲン島を北極点へ向けて飛び立った。これまでのソリや船での探検の及ばなかった区域に何があるか、何がないかを見極めることが目標であった。しかし、極点に到達する前に帰路の燃料が不足することが判明し、北緯88度で氷海に不時着、1機はその際に破損し飛行不能となった。健全な1機を離陸させる為に5週間かけて氷上に500mの滑走路を作り、内1機を離陸させることに成功、全員スピッツベルゲンに帰還した。(第7章飛行機による探検)

1926年5月、今回もエルスワースの援助をうけて、飛行船「ノルゲ号」(長さ106m、容積18万㎥)で、隊員17名と共にスピッツベルゲン島のスヴァールバルから北極点を越えてアラスカまで、それまで未知であった地域を飛び、世界地図の最後の空白を埋めた。北極点到達を目指すこと数回、ようやく積年の希望を達成することができた。翌年初夏、報知新聞社の招きで来日、各地で講演を行なっている。 (第8章ノルゲ号の北極横断飛行)

第9章「探検家について」、第10章「探検事業について」は、それぞれについていかにあるべきか、自身の考えを述べている。第11章「食料と装備の問題」では、南極点初到達競争でのアムンセンの「完全な準備」について、スコット隊との比較で詳しく説明している。

本書はここで終っている。アムンセンは「ノルゲ号」の探検が終った時、本書を執筆、そして余生を静かに暮らす予定であった。しかし、1928年6月8日、北極を飛行機で探検中に行方不明となったアムンセンにとっては許すべからざる背信の男ウンベルト・ノビレ(9)の捜索依頼をうけて水上機で赴き、行方不明となる。捜索隊によりノビレは救出されたが、アムンセンは2度と戻らなかった。

加納は訳序でアムンセンの業績について次のように評価している。

「彼は南極へ最初の到達を成した。彼は北海航路を初めて通行した。北極に最も近く初めて飛行機を乗り入れた。そしてついに北氷洋の最初の横断を成し遂げたのである。このように栄光に満ち満ちた業績の多くを捷ちえた探検家が他にあっただろうか。」

PYTHEAS ピュテアス(ビデアス)

ギリシャ人。紀元前4世紀末マルセイユに生れる。グレートブリテン島を旅行。スカンジナビアに関する最初の記録を残した。現代的な意味での最初の探検家

Sir John FRANKLIN ジョン・フランクリン卿(1786-1847)

英国海軍将校 1844年58才のとき、2艦を率いて隊員129名と共に北西航路探検航海に出るが、全員が消息を断った。フランクリンはそれまでに北西航路探検記を2冊書いている。

Frederick Albert COOK フレデリック・クック(1865-1840)

アメリカの医師 「ベルギガ号」以前にピアリー隊に参加してグリーンランド横断に参加している。1906年にマッキンレーに上った、ピアリーより早く北極点に到達したなどと主張したが、いずれも嘘であると分って非難を浴びた。また、株券詐欺で7年の実刑判決をうけた。

北西航路

大西洋からアメリカ大陸の北方を通ってベーリング海峡に出る航路。多くの探検家が試みたが、北氷洋の氷に阻まれてアムンセンの「ヨーア号」まで果たせなかった。

Fridtjof NANSEN フリチョフ・ナンセン(1861-1930)

ノルウェーの探検家、動物学者 耐氷船「フラム号」で北極へ向って漂流探険に乗り出し、最後は船を離れて1人の隊員と犬そりで北進、86度13.6分に達し、最北記録を樹立した。のち、外交官、国際連盟成立に尽力した功績により1922年、ノーベル平和賞を受賞。

Robert Edward PEARY ロバート・ピアリー(1856-1920)

米海軍士官 グリーンランド横断などで北極圏での経験を深めた。1909年4月6日、隊員1名、エスキモー人4名と共に北極点に到達。ピアリーが採用した多くの隊員をサポートに使い、最後に少数の隊員で目標に到達する方式は、極地法と呼ばれてヒマラヤなどで採用された。

20. 外蒙の赤色地帯/ハズルンド/1942

Review/trance2/mongol.html

20. 外蒙の赤色地帯/ハズルンド/1942 20. 外蒙の赤色地帯/ヘミング・ハズルンド/松本敏子訳/1942/弘道閣/308頁

Tents in Mongolia/Heming Huslund/1924

表紙

表紙

内表紙とハズルンド肖像

内表紙とハズルンド肖像

位置図

位置図

ヘミング・ハズルンド(1896-1948) 探検家

有名な音楽家を父としてコペンハーゲンに生れる。普通教育をコペンハーゲンで受ける。生来快活な性分で、少年時代から自然に対する深い愛情を持ち、戸外の活動を好み、青年期に入ると学園生活よりむしろ農園の生活を好むようになり、一時は数年を農園で過ごした。この間兵役に服し、陸軍中尉に進んだ。やがて自分の周囲の限られた世界を脱して、見知らぬ遠い他国の風物に触れ、異なった人情風俗の中に身を置いて見たいという抑え切れない欲望が芽生える。たまたま同国人で医師のカール・クレブス博士の北モンゴル遠征計画を知り、自ら志願をして遠征隊の一員となった。1923年〜26年に亙る外蒙での生活は、決して愉楽に満ちたものではなかったが、この旅行を通じて彼が知り合いになった蒙古人の生活、歴史、気質に魅了された。

1927年1月、北京でスウェン・ヘディンに招かれ、中央アジア探検隊の一員となる。この遠征は1927年〜30年にかけて行なわれた。音楽に堪能で、ヘディン隊の正式報告書にはモンゴルの民俗音楽の採集報告も掲載されている。

帰国後、欧州各地の博物館及び大学で人類学の研究を重ね、蒙古での経験を科学的に整理した。その成果は世界的に認められ、デンマーク国立博物館はハズルンドを隊長とする人類学調査のための遠征隊を、1936年〜37年に東蒙古へ送った。死後、カブールのオーレル・スタインが眠る墓地に埋葬された

内容

翻訳の題名の「外蒙の赤色地帯」は、外蒙(モンゴル)のロシア赤軍(註1)の支配下にあった地域を指す。

1923年、デンマークの軍人で医師のカール・クレブス博士は、外蒙のセレンガ川上流のブルグン・タルに農園を建設するために遠征隊を組織した。遠征隊の目的は、農業民族デンマーク人が外蒙に安住すべき適当な空き地を発見することであり、もしかして地下の富鉱を発見して大金持ちになることも目的の一つであった。また外蒙の主要産品である毛皮で一儲けすることも含まれていた。しかし、彼らにこの困難に満ちた大旅行をさせた最大の動機は、広大な人跡未踏の地における冒険の喜びであり、雪の蒙古、沙漠の蒙古、ラマの蒙古、遊牧の蒙古に対する憧れであった。この遠征隊に参加したハズルンドが、1923年〜26年の外蒙での経験を機知に溢れた筆で綴ったのが本書である。

1923年7月14日、クレブス隊長以下隊員7名は馬45頭、荷車15台、御者18人と共に張河口を出発した。内蒙古の滂江市では見学を楽しみにしていた蒙古廟を訪れたところ、すっかり荒廃した廟には野犬に食い荒らされた骸骨の欠片が散らばっていた。ロシア革命勃発後、態勢を立て直すべくモンゴルに侵入したロシア白軍(註2)が、ロシア革命の混乱に乗じて外蒙に武力進出を図っていた中国軍を、ハルハ蒙古族を使って虐殺させたものであった。以後、庫倫(ウルガ)に至る沙漠の道には、所々に中国兵の骸骨がうず高く積まれていた。ロシア白軍とそれに続くロシア赤軍の恐怖政治は,この古い隊商路を荒廃させていた。

遠征隊は庫倫で目指すブルグン・タル入植の権利を蒙古政府から、そして西洋人の資本家達から出資を得ることが出来た。9月26日、庫倫を出発、オルホン川を2日2晩、セレンゲ川を3日かかって渡った。夜は氷点下25度にもなり、ある時は大吹雪で3日間も1箇所に閉じ込められた。クレブス隊長と隊員の1人が凍傷にかかり、びっこをひきながら歩いた。苦難に満ちた旅を続けながら、ようやくボリルジュのラマ僧院にたどり着いた。1週間をそこで過ごして体調を整え、11月18日、デンマークを経ってからちょうど8ヶ月目に目的地に到着した。

ブルグン・タルに丸太小屋を建て、春になっていよいよ農場開墾を始めた。朝8時から夜9時まで働き、大麦、小麦、ライ麦、大根、トマトなどの種を撒き、家畜は馬18頭、牛115頭、羊300頭以上となった。2年目の春の終わりに近づくと共に、ブルグン・タルはますます素晴らしい農園となっていった。さらに農場を拡大すべく、その秋、庫倫に居る西洋の資本家達に出資を依頼するために、ハズルンドが代表でブルグン・タルを出発した。庫倫に到着してみると、蒙古を我が物にしようとするロシアの強い圧力が街の雰囲気を一変させていた。庫倫はウラン・バートル・ホタ(赤色権力の要塞の意)と改名していた。この地に住んでいた白人の小集団は数が減り、農園などに好んで資本を投ずるような資本家は全く居なくなっていた。

1925年冬、毛皮の買い付けのために国境の町キャフタへ出かける。キャフタでは猟師達のキャンプで彼らの話に耳を傾けながら幾週間かを過ごした。ここでは上々の商売が出来、上等な毛皮を大量に購入することが出来た。ここで不思議なラマ僧に出会う。その僧は行方不明になっているハズルンドの従者の帰還を予言し、その僧の去った日の夕方に予言どおり従者が現れた。ハズルンドは従者と共に、ロシア側にあるツアー時代の華麗な町“ツンハ”でしばし休息し、また故郷へ便りを出したいという誘惑から雪の国境を越える。しかし、国境から1日の距離で国境警備の赤軍兵士に拘束され、手足を縛られ、投獄される。様々な苦労の末に釈放され、ようやくキャフタに戻った。しかし、ロシア赤軍による圧迫は、西洋人の移民がモンゴルで生活することを許さなくなっていた。1926年3月、隊長のクレブス1人がブルグン・タルに残留し、隊員たちはモンゴルを離れることになった。モンゴルを出たハズルンドは張家口で働きながら、キャラバンの鈴の音が中央アジアへと消えていくのを聴き、新たな冒険への意欲を高めていた。

この本の出版後、ハズルンドはスウェン・ヘディンに招かれて、彼の「西北科学調査団」の一員となり、1927年から3年間、同調査団のキャラバンの指揮とモンゴルの人類学調査を行なった。

(註1)ロシア赤軍

1917年のロシア革命後に組織された労働者・農民軍のこと。特にロシア内戦期には赤軍という名称はボリシェビキ軍隊を指した。(ウィキペディアより)

(註2)ロシア白軍

1917年以降のロシア革命期における革命側の赤軍に対する反革命側の軍隊の総称。赤=共産主義に対する意味での白。(ウィキペディアより)

山岳館所有の関連蔵書

新蒙古風土記/フォーバス/1938/高山洋吉訳/育生社

外蒙古/カリニコフ.A/安藤英夫・服部寿生訳/1939/生活社

蒙古人の友となりて/ギルモア,J./1939/生活社

蒙古風俗誌/ラルソン,F.A./高山洋吉訳/1939/改造社

支那蒙古遊記/ペック,G/高梨菊二郎訳/1940/生年書房

蒙古平原を横ぎる/アンドリュウス,R.C./内山憲次訳/1943/育生社弘道閣

蒙古高原横断記/江上波夫/1941/日光書院

蒙古狩猟記/アンドリュウス,R.C./日匹一良訳/1941/生活社

蒙古草原/米内山庸夫/1942/改造社

内蒙古の一年間/常木勝次/1942/日本出版社

ゴビ沙漠横断記/ヘディン/隈田久尾訳/1943/鎌倉書房

蒙古文化地帯/宮川米次/1943/春陽道書店

蒙古と西支那/カラミシェフ/緒方一夫訳/1943/大鵬社

蒙古横断―京都帝大調査隊手記/宮崎武夫/1943/朋文堂

蒙古の旅(上、下)/ハズルンド,H./1950/岩波書店

モンゴルから中央アジアへ/坂本是忠/1961/地人書館

蒙古と青海/コズロフ/西義之訳/1967/白水社

素顔のモンゴル/小澤重男/1970/芙蓉書房

モンゴル紀行 草原と氷河の秘境/三宅修/1972/山と渓谷社

モンゴル探検史/服部龍太郎/1975/新人物往来社

中央アジア・蒙古旅行記/カルビニ、ルブルク/護雅夫訳/1979/桃源社

天葬への旅 蒙古からチベットへ/森田勇造/1991/原書房

中央アジア関係多数

21. 新疆紀行−トルキスタンの再会/ラチモア/1942

Review/trance2/tur_reunion.html

21. 新疆紀行−トルキスタンの再会/ラチモア/1942 21. 新疆紀行/エリノア・ラティモア/神近市子訳/1942/生活社/335頁

Turkisitan Reunion/Eleanor H. Lattimore/1934

表紙

表紙

内表紙

内表紙

パミール高原にて

パミール高原にて

行程

行程

エリノア・ラティモア(1895-1970) 旅行家、紀行作家

アメリカ、イリノイ州エヴァンストンに4人兄弟の長女として生れる。父はノースウェスタン大学の数学教授。ノースウェスタン大学卒業後、カンサスシティで女子高教師となる。父が南京大学客員教授に招聘されたのを機に、両親と共に中国へ渡り1年を過ごした。帰国してコロンビア大学国際会館で働いた後、1924年、ヨーロッパ経由、シベリア横断鉄道で再び中国へ赴いた。1925年、オウエン・ラティモア(註)と結婚。1926年、新婚旅行でオウエンは徒歩でゴビ砂漠を横断し、エリノアはシベリア鉄道でノヴォシビルスク経由セミパラチンスクへ向い、中国国境で2人が再会する。この旅行をまとめたのが本書である。

この旅行後二人は帰国するが再度中国へ渡り、1929年〜1933年まで北京で暮し、夫婦で辺境への旅を行なった。1933年〜37年まではアメリカとアジア大陸を往復する生活が続いたが、日本の中国進出が激しくなるに及んで、オウエンの中国での仕事が難しくなり帰国した。第2次大戦後も夫婦は中国辺境の旅を何度も行なった。

1950年、オウエンはマッカーシーの「赤狩り旋風」の標的にされたが、数年間にわたり夫婦で法廷闘争を通じて闘い抜き、ついに勝利を勝ち取った。1963年、オウエンがリーズ大学中国研究学科主任教授となり、イギリスへ居を移した。1970年、オウエンのリーズ大学での任期終了によりアメリカに帰国するが、飛行機がニューヨークに着陸しようとした時、激しい胸の発作に襲われて急死した。

(註)オウエン・ラティモア(1900-1986)

ワシントンに生れる。幼少時を天津で過ごす。教育をイギリスで受け、上海、天津、北京などで実業関係の仕事に従事。1926年以降、中国辺境地域の踏査旅行と著述の生活に入る。戦後、対日賠償問題委員として来日した。国連対アフガニスタン技術援助委員会主査、イギリスのリーズ大学中国研究学科主任教授を歴任した。

内容

1927年初頭から9月にかけてのトルキスタンにおけるラティモア夫婦の全く型破りな新婚旅行の記録である。神近市子の訳が素晴らしいこともあって、著者の大冒険の感動が素直に伝わってくる紀行である。

夫のオウエンはゴビ砂漠を横断する為に、妻のエリノアより半年前に北京を出発、シベリア経由でやって来る妻と国境の町チュグチャクで再会、以後忠僕モーゼスを連れてチュグチャクを出て、新疆各所を回り、カラコルム峠を越えてカシミールへ出た。本書は妻エリノアによるその旅行記である。

内容は3部に分かれ、第1部(第1〜3章)はエリノアの雪のシベリア横断の一人旅、第2部(第3〜14章)はオウエンと再会して新疆各所を巡る楽しい旅、第3部(第15〜17章)はカラコルムを越える険しい旅である。

第1部の一人旅では、ゴビ砂漠を横断してウルムチに着いた夫オウエンからの電報を受け、北京から汽車でシベリア鉄道の支線セミパラチンスクまで行く(当時はそこが終点)。しかし、そこには待っているはずのオウエンは居なかった。国境でロシヤ入国が許可されないためであろうと判断したラティモアは、支那領事館がチュグチャクへ派遣する急使の馬橇に便乗、厳寒のシベリア平原をチュグチャクへ向かって出発した。大吹雪をついて国境まで640キロ、16日間の虱と垢にまみれての大冒険であった。そして、偶然チュグチャクの街角で不安げに妻を待ちわびる夫を見つける。

「それから(註:国境)2時間、黒と白の山脈の方に向けて雪の荒原を越えました。その山の麓にチュグチャクがあるのです。次に泥濘の町に、そしてキタイスキー(註:御者)は夫がいるかを訊ね出すために偵察に出かけ、その間私は荷物を積んだ橇の上に棲って待っていました。それから夫が街角を曲がって来て―――それがチュグチャクでした。」

第2部は夫オウエンと忠僕のモーゼスを連れての楽しい旅である。まず、イリ川上流のクルジャを訪ね、天山山脈を越えてカシュガルに着き、イギリス領事館の歓待を受ける。

第3部はカシュガルからサマルカンドを経てカラコルム峠を越え、ラダックのレーに出た。この道は昔から踏まれている隊商のルートであるから、格別目新しいところも無いが、オウエンの意図は現在のキャラバンルートを古代のそれと比較する事にあった。エリノアは、北京から中央アジアを通ってスリナガルへ出た旅行者としては最初の女性であった。カラコルム峠の情景を次のように述べている。

「索漠たる闇の中に道を求めて行くのがとても長い時間に思われたが、遂に暁が来て凍えた足にも暖かみを与えると思われましたが、同時にそれは隊商の腐乱した死体に飽くまで飽食した巨大な黒い大鴉が雷雲のように私共の頭上に舞いつつ羽ばたきつつしている、物凄い裸の小山の三途の川のような光景を見せていました。私共は絶え間なく登り続け、終に一層渓谷に入ってこの一番高い峠の最後の斜面に来た時には、それは小山に過ぎないように思われました。この時には、道には白骨と死んでから身の毛のよだつ形に硬直してしまった仔馬の死体が無数に並んでいました。ある死体は狼のために半ば食い荒らされていましたが、私共に絶えず頭上に舞いつれていて、仔馬を黒い翼の死の脅威で嘲っている不吉の大鴉を見ただけでした。私共が斜めに登っている間に、太陽が山の端から微かに現れてそれを黄色に染めるまでは、これは寒い黎明の中の物凄い小山に過ぎませんでした。カラコルムは黒い砂礫という意味です。頂上では八十年代にスコットランド人アンドリュウ・ダルグレイシュがアフガン族の1パサンに殺された場所を示す石塚の傍に休みました。――――峠の上では道は太陽に照らされた広い谷に降って行きました。平坦なむき出しの金蓮花の花床のあらゆる色彩で輝いているところで、生きているものの徴候は早朝の太陽の中に閃く遥かな西蔵カモシカの群れがあるのみでした。」

山岳館所有の関連蔵書

彷徨へる湖/ヘディン/岩村忍・矢崎秀雄訳/1943/筑摩書房

ゴビ沙漠横断記/ヘディン/隈田久尾訳/1943/鎌倉書房

東チベット紀行(シリーズ中国辺境史の旅三)/タイクマン/水野勉訳/1986/白水社

西域への砂漠の道(西域探検紀行全集12)/オウエン・ラティモア/谷口陸男訳/1969/白水社

沙漠の満蒙路(大陸叢書2)/オウエン・ラティモア/西巻周光訳/1940/朝日新聞

トルキスタンの再会/エリノア・ラティモア/原もと子訳/1979/平凡社

中央アジア関係多数

22. エヴェレスト探険記/ラトレッジ/1941

Review/trance2/everest.html

22. エヴェレスト探険記/ラトレッジ/1941 22. エヴェレスト探険記/ヒュー・ラトレッジ/高柳春之助訳/1941/岡倉書店/294頁

原題:Everest1933/Hugh Rattledge/1934

内表紙

内表紙

左:C4 右:ノース・コルへ

左:C4 右:ノース・コルへ

BCよりエヴェレスト

BCよりエヴェレスト

C.E.エンジェル「ヒマラヤへの挑戦」より

C.E.エンジェル「ヒマラヤへの挑戦」より

ヒュー・ラトレッジ(1884-1961) 行政官、探検家

インド陸軍中佐を父として生れる。ドレスデン、ローザンヌ、さらにチェルテナムのパブリックスクールで学ぶ。1903年、ケンブリッジ、ペンブローク・カレッジに奨学生として入学、1906年、第2級優等生学位を得て卒業。1908年、インド政庁入庁試験に合格、インド各地の州事務所勤務を経て、1925年〜32年、ヒマラヤ山麓のアラモラ州副知事に就任する。この間、ナンダ・デヴィ内院に3回接近を試み、1925年にはロングスタッフと共に、ナンダキニ河を遡行、ナンダ・デヴィとトリスルとの間のコルに達した。1926年、H.ソマベル、R.C.ウィルソンと東ティンプ氷河から内院へ入るコースを探った。さらに1932年、アルプスのガイド、エミール・レイと内院南壁のマイクトリ東方のコル(マイクトリ・コル)の下に達した。

1926年夏、夫人とチベットに入り、カイラスを一周し、試登した。

1933年、英国第4次エヴェレスト隊の隊長として指揮を取り、第2次攻撃でフランク・スマイスが8570mまで到達したが、疲労と時間切れのため断念した(本書)。1936年、再度第7次エヴェレスト隊の指揮を取ったが、この年も6週間も早く5月初めに始まったモンスーンの為、ノース・コルから上に登ることは出来なかった。

インド政庁退官後は、農業を志してスコットランドのムル島周辺のゴメトラ島を購入したが、エヴェレストから帰還後は考えを変えて、舟を購入し海上生活に転身した。1950年以降はダルトモア近くで余生を送った。

内容

1924年の英国第3次エヴェレスト遠征隊(参照:2.「エヴェレスト登山記」)から9年ぶりの1933年、ダライ・ラマの許可を得てラトレッジを隊長とする第4次遠征隊を送った。本書はラトレッジによる公式報告書の和訳である。

エリック・シプトン、フランク・スマイス、L.R.ウェージャー、ウィン・ハリスなど新進の登山家12名と輸送指揮官2名の大遠征隊である。過去の遠征隊と同様、ネパール鎖国によりチベット側からの攻撃であった。キャラバンは3月に2隊に分かれてダージリンを出発、4月17日、東ロンブク氷河にベース・キャンプを設営した。前回にとったノース・コルへのルートは、斜面が蒼氷の大斜面と化し、ひっきりなしに雪崩れていたため、やむなく7名のポーターが雪崩で惨死した第2次隊(1922年)と同じルートをとった。

例年より2週間早く、5月21日にモンスーンが始まった。7650mにC5、8220mにC6を建設、5月30日、ウィン・ハリスとウェージャーがC6を出発、北東稜へ向かった。登攀中、稜線から20メートルほど下の一枚岩の上に置かれた、マロリーかアーヴィンが持っていたと思われるスイスのウィリッシュ製のピッケルを発見した(のちにアーヴィンのものと判明)。北東稜第2ステップは高さ30メートルほどのツルツルの岩壁で、とうてい登攀不可能と判断された。そのため、第3次隊のノートンが使ったイエローバンドから大クーロアールに入るルートを進んだ。クーロアールでの難しい登攀で時間切れとなり、ノートンが到達した地点(8572m)以上には進めず撤退した。

翌々日、スマイスとシプトンが第2回攻撃に向かった。途中シプトンは体調不良のため引き返し、スマイスは1人で深雪で滑りやすいイエローバンド経由、大クーロアールへと向った。しかし、そこは深い軟雪に覆われた急傾斜の岩壁であった。

「午前十時に大クーロアールの西側についた。十一時に私は高さ僅か五十呎進んだのみでそれはウィン・ハリスとウェージャーが達したのとほぼ同じ場所であった。かかる状態の下に於いて時が我々を頂上に近付き得ないようにしてしまった。そしてかかる辛い仕事は何時間の間続けられることは出来なかった。--------私は頂上を眺めたのを覚えている。それはなんという無慈悲な位無頓着で、私の喘ぎや茂垣とははるかにかけ離れて超然として見えたことか!」

スマイスはC6で第3夜を過ごし、翌日、激しい風雪の中をC4へ生還した。スマイスはこの時かかった凍傷にもめげず、BCで休養ののち、他の隊員たちとC3へ入り、再度の攻撃を狙って粘りに粘った。しかし、全山は新雪に覆われ、ノース・コルの斜面は今にも雪崩れそうになるに及んで、6月21日、ついに撤退した。

ラトレッジは北東稜の稜線下60呎(註:18m)、第1ステップの250ヤード(註:230m)東で発見され、のちにアーヴィンのものと判明したピッケルについて次のような見解を述べている。

「この斧(註:ピッケル)は惨事(註:1924年のマロリーとアーヴィンの遭難)を目の当たりに記録しているように見える。如何なる登山者も一枚岩の上に故意にそれを捨てるなどという事はあり得ない。しかも斧がそこにあるということはスリップが起きた時に偶然落ちたかそれとも、持ち主が綱(註:ザイル)を握ろうとして、両手を空にするため、斧を置いたことを示しているらしい。」

そして彼等が登頂に成功したか否かについて今回の登攀を基に考察し、マロリーが北東稜第2ステップを登攀することはかなり無理だったのではないか、と推察しながらも次のように述べている。

「そして恐らくはこの事件は推察の問題として常に残るであろう。-------吾々は彼等が成功したと考えたい。というのは3回の探検を通じていつも最前線に立ったマロリーと、殆んど比類を見ぬくらい職務に忠実であったアーヴィンとより外に成功の栄冠に値する者は誰もいないからである。」

英国のチベット側からのエヴェレストへの挑戦はこののちさらに3回行なわれた。1935年、新しいルート偵察を目的にシプトン隊長以下7名の第5次隊がノース・コルまで達した。1936年、第4次に続きラトレッジ隊長が率いる12人の隊員と23人のシュルパからなる強力な第6次隊がなにがなんでも登頂をと意気込んだが、この年もモンスーンが非常に早く襲来し、深雪に悩まされてノース・コルに達しただけで無念の涙を飲んだ。1938年、ティルマン隊長以下ヒマラヤ経験者6人の小遠征隊による第7次隊が挑戦したが、この年も例年の1ヶ月前にモンスーンが襲来し、2回の頂上攻撃も従来の最高到達点にまで達することなく敗退した。英国隊がエヴェレスト初登頂に成功したのは1953年、戦後開国したネパール側から南東稜を経由してであった。

山岳館所有の関連蔵書

The Light of Experience/Younghusband/1927

The Epic of Mount Everest/ Younghusband/1929

Mount Everest:The Reconnaissance, 1921/Lt. Col. C.K. Howard-Bury and other members /1929

The Fight for Everest: 1924/By Lt. Colonel Norton, E.F. and other members/1925

Everest 1933/Hugh Ruttledge/1934

First Over Everest/Commodore, et.al/1933

George Mallory/David Robertson/1969

Everest Reconnaissance-The First Expedition 1921/Mallory,G. Robertson,D./1991

エヴェレスト登山記/ヤングハズバンド/田辺主計訳/1931/第1書房

エヴェレスト登攀/ヤングハズバンド/田辺主計訳/1936/第1書房

エヴェレスト探険記/ヒュー・ラトレッジ/高橋春之助/1941/岡倉書店

キャンプ・シックス/スマイス,F.S./伊藤洋平訳/1959/朋文堂

エヴェレストへの闘い/ノートン, E/山崎安治訳/1968/あかね書房

マロリー追想/パイ, D/杉田博訳/1972/日本山書の会

エヴェレスト初登頂の謎 ジョージ・マロリイ伝/ホルツェルほか/田中昌太郎訳/1988/中央公論社

他エヴェレスト関係多数

23. チベット/マライニ/1942

Review/trance2/tibetp.html

23. チベット/マライニ/1942 23 写真集 チベット フォスコ・マライーニ 塩見高年訳 1942年 春鳥会 96頁

原題:LONTANO TIBET/1937/Fosco Maraini

表紙と扉、大型本

表紙と扉、大型本

表紙と扉、大型本

表紙と扉、大型本

フォスコ・マライーニ(1912-2004) 文化人類学者、写真家、探検家、登山家

人物紹介は番外「フォスコ・マライーニ」を参照のこと。

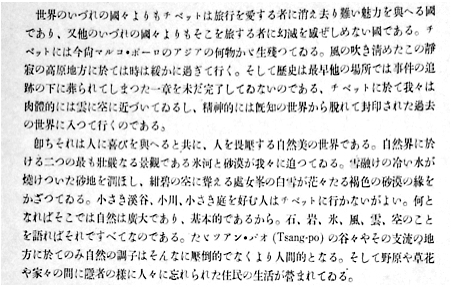

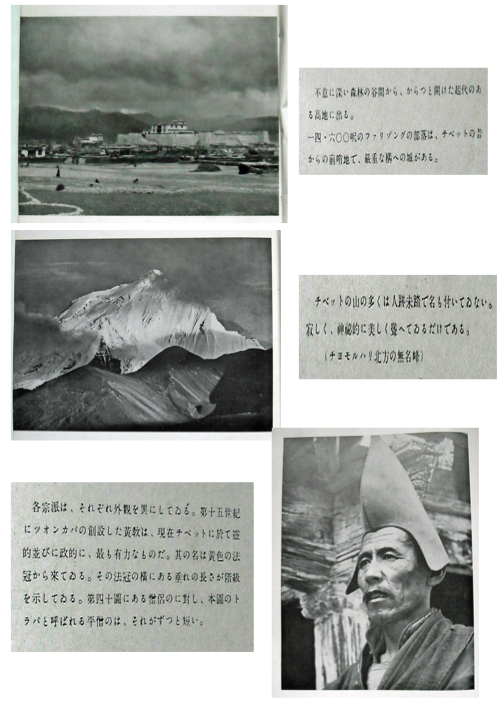

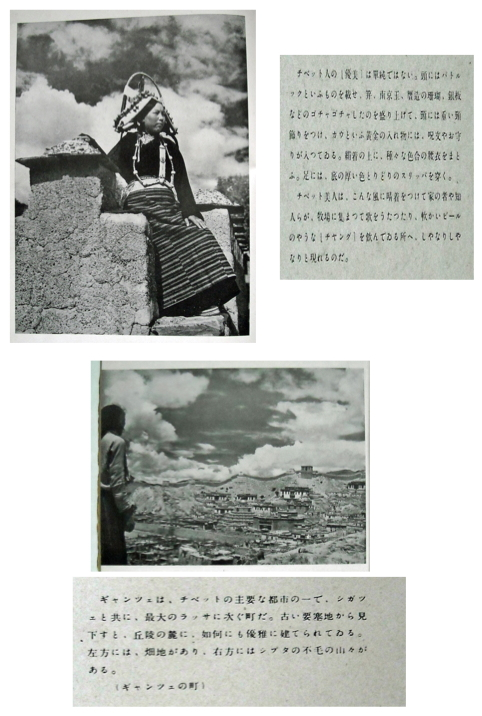

内容

マライーニは恩師ジュゼッペ・トゥッチ教授の1937年と48年の2回のチベット学術調査隊に同行し、第1回目の遠征では写真集「LONTANO TIBET」(邦訳「チベット」)と「Dren Giong」(邦訳「ヒマラヤの真珠」、32章参照)を発行している。本写真集は、マライーニがチベット滞在中に撮った多くの写真から97葉を採録している。

マライーニは巻末の「写真技術に関する付録」の中でチベットの印象を次のように述べている。

山岳館所有の関連蔵書

The Light of Experience/Younghusband/1927

The Epic of Mount Everest/ Younghusband/1929

Mount Everest:The Reconnaissance, 1921/Lt. Col. C.K. Howard-Bury and other members /1929

The Fight for Everest: 1924/By Lt. Colonel Norton, E.F. and other members/1925

Everest 1933/Hugh Ruttledge/1934

First Over Everest/Commodore, et.al/1933

George Mallory/David Robertson/1969

Everest Reconnaissance-The First Expedition 1921/Mallory,G. Robertson,D./1991

エヴェレスト登山記/ヤングハズバンド/田辺主計訳/1931/第1書房

エヴェレスト登攀/ヤングハズバンド/田辺主計訳/1936/第1書房

エヴェレスト探険記/ヒュー・ラトレッジ/高橋春之助/1941/岡倉書店

キャンプ・シックス/スマイス,F.S./伊藤洋平訳/1959/朋文堂

エヴェレストへの闘い/ノートン, E/山崎安治訳/1968/あかね書房

マロリー追想/パイ, D/杉田博訳/1972/日本山書の会

エヴェレスト初登頂の謎 ジョージ・マロリイ伝/ホルツェルほか/田中昌太郎訳/1988/中央公論社

他エヴェレスト関係多数

24. ナンダ・デヴィ登攀/ティルマン/1942

Review/trance2/nadadevi.html

24. ナンダ・デヴィ登攀/ティルマン/1942 24. ナンダデヴィ登攀/H.W.ティルマン/池野一郎訳/1942/朋文堂/299頁

原題:The Ascent of NandaDevi/H.W.Tilman/1937

表紙

表紙

ナンダ・コット北東肩より見たナンダ・デヴィ(ロングスタッフ撮影)

ナンダ・コット北東肩より見たナンダ・デヴィ(ロングスタッフ撮影)

行程地図

行程地図

ハロルド・ウィリアム・ティルマン(1898-1977) 地理学者、探検家

富裕な商人の第3子としてリヴァプールに生れる。地元で小学校時代を過ごし、1909年、11歳の時にバーカムステッド校に入学する。1914年、ウールウィッチ王立士官学校に入学。1915年、英国砲兵少尉となり、第1次大戦中は西部戦線で戦い、1919年除隊。

退役軍人に与えられる制度を利用して、英国の植民地であったケニアに未墾の土地1平方マイルを得て入植、コーヒー栽培を行なう。1926年、父ジョン・ティルマンと共同出資してアサイ平原に新たに土地を購入、コーヒーを栽培し、英本国へティルマン・コーヒーの名で輸出した。1930年、コーヒー栽培の事業を覚えるためにケニアに来ていたシプトンと知合い、2人でキボ、マウェンジ、キリマンジェロ、ケニア山、ルウェンゾリなど東アフリカの山々を登る。

シプトンと同行した冒険旅行で、人生において情熱を捧げる趣味を見出したティルマンは、1933年、農場を友人に売却して帰国する。1934年、シプトンとヒマラヤに登場、ガルワル・ヒマールのリシ・ガンガのゴルジュを突破してナンダ・デヴィ内院へ初めて入った。1936年、アメリカ・イギリス合同隊に参加してナンダ・デヴィ初登頂。1938年、隊長として第7次英国エヴェレスト探検隊を率いる。8290mの第6キャンプから2度頂上攻撃を行なったが、従来の最高到達点に至らず敗退した。帰路、チベットとシッキム国境のゼム・ギャップを越える際、雪男とおぼしき足跡を発見する。1939年、陸軍に再編入となり、1945年まで各地を転戦する。1947年、カシュガルの総領事となっていたシプトンと新疆省のムスターグ・アタ、ボグド・オーラに試登。1950年、ネパール開国と同時にマナスル付近を探り、アンナプルナを試登した。

その後、ビルマで領事として短期間勤務、1953年、黄金時代を迎えたヒマラヤを去り、帆船・ミスチーフ号で気ままに極圏の海をさすらった。1977年、友人のタグ・ボート、アナバン号でフォークランドに向けリオを出航後、行方不明となった。

内容

1936年、米・英合同隊はナンダ・デヴィ(7816m)に初登頂した。大戦後にアンナプルナ(8091m)が登頂されるまで、このナンダ・デヴィが人間の登頂した最高の山であった。本書は隊長のティルマンによるこの遠征隊の記録である。

ガルワールの名峰、ナンダ・デヴィを目指して古くから多くの登山家がやって来た。しかし、登ることはおろか、その内院に入ろうとする試みは、東、西、南、北からなされたが、いずれも失敗に終った。1934年、ティルマンとシプトンによってリシ・ガンガのゴルジュが初めて突破され、内院からナンダ・デヴィを仰ぎ見ることができた。

それから2年後、同じルートから内院に入った米・英合同隊によってナンダ・デヴィは登頂された。この登山隊は最初アメリカで発案され、アメリカの意向ではカンチェンジュンガが目標であったが、シッキム入国の許可が得られなかったためにナンダ・デヴィに転進したものである。

隊員は、アメリカ側はC.ハウストン、W.F.ルーミス、A.シモンズ、A.カーター、イギリス側はティルマン、G.ブラウン、P.ロイド、N.E.オデール(2.「エヴェレスト登山記」参照)の8名で、いずれも経験豊富な登山家達からなる強力なパーティーであった。

ラニケットを出発したのは、すでにモンスーンの始まっている7月10日、打ち続く雨の中を山を越え、河を渡り、10日後にはアラクナンダ本流とダウリ河の分岐点、ジョシマートに着いた。ここでダージリンから呼び寄せていたシェルパ6名、ドーティア人ポーター37名、マナ人ポーター10名でキャラバンを編成、ダウリ河のラタ部落から尾根を越えてリシ・ガンガへと向った。ラニア川が合流する地点が難関の渓谷の入り口であるが、この合流点に達する前にどうしてもラマニ川を渡る必要があった。すでに7月下旬で、氷河の融水とモンスーンの降雨で増水したラマニ川を渡るのにドーティア人は怖気ついて、ついに渡ろうとしなかった。やむを得ず、ドーティア人37名を解雇、あとは隊員とシェルパ、マナのポーター10名で荷を背負い、険しいリシ・ガンガをひじょうな困難を経て突破、ナンダ・デヴィ主峰の南麓約4725mにベース・キャンプを設営したのが8月2日であった。

登路は、1934年の偵察によって決めていた南山稜に取った。しかし、この山稜は険しい斜面と脆い岩場からなる登攀が著しく困難なものであることが次第に分ってきた。C1(5850m)、C2(6220m)、C3(6400m)、C4(6615m)が設営され、8月24日、C4に5人の隊員が入った。この間の一番の誤算はシェルパの弱体であった。この年、エヴェレスト第6次隊、カンチェンジュンガ隊の遠征と重なり、優秀なシェルパを採用できなかったことがその原因であった。彼らはいずれも故障を起して、C2より上の荷上げは全部隊員の負担となったのである。翌25日、全員で7160mの地点までビヴァーク装備を荷上げ、26日にはオデールとハウストンが登頂を目指す事となった。しかし、その夜ハウストンが急病に冒されて行動不能となったためにティルマンに交代、翌朝6時に2人は頂上に向った。急峻な個所や深雪などがあり登攀は困難を極めたが、ついに午後3時に頂上に立った。1時間平均60m弱の登高であったことをもってもその困難さが想像できる。

「ナンダ・デヴィの頂上は、多くのヒマラヤの峰々の頂を飾っているような薄い不安定な所ではなく、180m近くの長さと18mくらいの幅を持った確固とした雪原であった。------静粛な空気、輝く太陽、そして雄大な眺望、――それはわれわれが期待し希望していたほど広範囲のものではないにしろ――山頂のすべては素晴らしいものであった。」

9月2日、ベース・キャンプを発って帰路についたが、ティルマンとハウストンは東側障壁のコルを越えてマルトリ経由で帰った。このコルは、1905年にロングスタッフが登って来て、その上に達したもので、2人はそれをロングスタッフ・コルと命名した。

本書は原書の直訳に近い文章が多く、また聞き慣れない造語が随所にあって、読み通すのに忍耐が必要である。この遠征についてはJ.L.アンダーソン著(水野勉訳)「高い山はるかな海 探検家ティルマンの生涯」が良く書かれている。

<補>この地域における日本隊の活躍

ナンダ・デヴィ主峰初登頂と同じ1936年、日本最初のヒマラヤ登山隊としてナンダ・コート(6861m)を目指した立教大学隊(堀田弥一隊長ら5人)は、10月5日、北東稜から全員とシェルパ1名が初登頂した。

ナンダ・デヴィ主峰・東峰(7434m)の縦走は、フランス隊、インド隊によって何回か試みられたが失敗、1976年6月、インド・日本山岳会の合同隊(鹿野勝彦隊長)によってまず東峰に登頂し、続いて主峰に至り、初縦走が成功した。

1974年12月、北大隊は冬期トリスル峰(7120m)登頂をトリスル氷河から目指してリシ・ガンガを遡行したが、途中でのポーターのたび重なるストライキのために前進を阻まれ、やむなく撤退した。

山岳館所有の関連蔵書

Nanda Devi/F.E.Sipton/1936

Snow on the Equater/H.W.Tilman/1940

Nepal Himalaya/ H.W.Tilman/1952

H.W.TILMAN The Seven Mountain Travel Book/Jim Perin/1983

ナンダ・コット登攀/竹節作太/大阪毎日新聞社/1937

ナンダデヴィ登攀/H.W.ティルマン/池野一郎訳/朋文堂/1942

わが山の生涯/ロングスタッフ/望月達夫訳/白水社/1957

わが半生の山々・赤道の雪・白嶺/シプトン・ティルマン・コガン/吉沢一郎・近藤等/あかね書房/1967

未踏の山河−シプトン自叙伝/E.シプトン/大賀二郎・倉知敬訳/茗渓堂/1972

ネパール・ヒマラヤ/H.W.ティルマン/深田久弥訳/四季書館/1976

カラコラムからパミールへ/H.W.ティルマン/薬師義美訳/白水社/1975

高い山はるかな海−探検家ティルマンの生涯/J.L.アンダーソン/水野勉訳/山と渓谷社/1982

ナンダ・デヴィ縦走/日本山岳会/茗渓堂/1977

トリスル遠征について−北大山の会会報第44号/野田四郎/北大山の会/1976

エヴェレストへの長い道/E.シプトン/深田久弥/創元社/1988

25. 一登山家の思い出/エミール・ジャベル/1937

Review/trance2/arctic.html

25. 一登山家の思い出/エミール・ジャベル/1937 25.一登山家の思い出 エミール・ジャベル 尾崎喜八訳 1937 龍星閣

原題:Souvenirs d'un Alpiniste/1920/Emile Javelle

表紙

表紙

扉

扉

原書表紙

原書表紙

グリューンエクホルン(3869m)

グリューンエクホルン(3869m)

エミール・ジャベル(1847-1883) 登山家、哲学者、文学者

1847年、南フランスの仏伊国境に近いアルプ・マリティムの古い町サン・テチェンヌに生まれた。3歳の時、両親とともにパリに移った。植物研究者の叔父の感化で幼い頃よりアルプスに魅せられる。14歳の時、あるカトリック神学僧団の修道僧となったが、その苦行生活から健康を害し実家に帰る。その後、2,3の私塾を経て、父親がスイスのバーゼルで新しく始めた写真スタジオを手伝うが、継母との折り合いが悪く出奔、パリで写真屋に就職する。しかし、ジャベル17歳の時、父親のたっての願いでスタジオへ帰り、助手として働くことになった。であった。スタジオでの仕事の傍ら時間を作っては読書に励み、結果、哲学に惹かれていった。1868年21歳の時、友人の父の斡旋でスイス・ヴヴェで寄宿学校のフランス語教師の職を得た。幼少からの変化の激しい生活から抜け出し、ようやく研究と登山を安定して続けられることとなった。1874年にはヴヴェの町の高等学校のフランス語とフランス文学の教師となった。ヴヴェでは人々のために尽くし、町中の人から敬愛された。

レマン湖畔のヴヴェからその麗姿を眺め暮らしていた、またジャベルの最初の山行の対象であった名峰ダン・デュ・ミディを終生熱愛した。ヴァリス・アルプスやモン・ブランの山群におもむき、1871年、ティンダル(J.Tyndall 1820-1893)の足跡を慕ってワイス・ホルンを、翌年はウィンパー(E.Whynper 1840-1911)の後を追ってマッターホルンに登った。1876年にはダラン・パラディソ(4061m)北東稜第2登、モン・ブラン山群のトゥ―ル・ノワール(3824m)初登頂を記録、1870年代のアルプスに彩りを添えた。

こうした行動は数々の紀行・登攀記として発表されたが、年とともに磨きのかけられた彼の文学的資質はこれらの記録を一級の文学作品に仕上げた。中でもトゥ―ル・ノワールの初登頂についての叙述は、山岳文学の最高傑作の一つとされる。死後、友人たちの手によってまとめられた“Souvenirs d’un Alpiniste”(「一登山家の思い出」尾崎喜八訳)は、山岳文学の古典の一つとしての評価を得、わが国の登山者、とりわけ静観派と呼ばれる人たちに愛読された。

山でアクシデントで強く胸を打って以来、医師から登山を禁止されていたにもかかわらず登山を続けたために病気が悪化し、1883年、36年の短い生涯を閉じた。幼少時の体験から敬神の念が強く、「アルプスの伝道者」と呼ばれた。

内容

本書「一登山家の思い出」はジャベルの死後、その残した手記から友人のエドワール・ベラネック教授が登山紀行17編、随筆1編を選んで年代順に編纂して出版したものである。ジャベルはウィンパーやママリーやティンダルのような大登山家とはみなされていないが、山岳文学の古典として残る本書の著者としての地位は高い。友人のE.ランベールは序「エミール・ジャベル」で彼の登山について次のように述べている。

「ジャベルは山に対して一つの熱情を持っていた。彼には永くアルプスの脚下を離れて生きる事は出来なかった。アルプスは彼の上に一種の魔力をふるっていた。彼の心は平野の風景の魅力を等しく理解する程に自由だった。しかし、アルプスの自然が形と現象との種々相をもって人格的象徴の無尽蔵の世界を彼に提供した時、平野の風景は彼の眼には単に風景としか映らなかった。遥かに見える山頂、それは彼自身だった。あの別の山頂、それも亦彼自身だった。 〜中略〜 彼が山頂に達することは、学者が何かを発見する喜び、才能の士が追及して遂に至上の努力によって見出す喜び、それに似た喜びを手に入れる事だった。」

「トゥ―ル・ノワールの初登攀」の中の次の一文は、ジャベルのアルプス初登攀の感激を記したものであるが、山に対するほとばしる情熱を見ることができる。

「未だ何人の足も置かれた事のない或る山頂を踏むことには、単なる自負の満足意外に全く別な何物かがあるのである。其処には魂の奥底に直接触れる一つの痛々しい独特な感じがある。それは、これらの岩が最初に存在して、大空の下にその誇らかな裸体を掲げた数へ切れない時以来、何人も未だ其処を訪れず、如何なる眼も今君の見ている物を見ず、世界の開闢以来其処につづいていた沈黙を破った最初の声が君の声であり、そして人類の最初の代表者として此の野生の領域へ現れる特権を受けた者が、群衆の中から偶然にも選抜された人間、即ち君であるという事を、君が自分に言って聞かせる事に他ならない。〜中略〜

我々の野蛮な祖先が、当時まだ森林におほわれていた、そして其処に今日では我々の耕作地や都会が広がっている土地を、初めて自分達の物にした頃、もしも或る小高い所へでも登るような事があると、彼らは一つの石の小山を積み上げた。古いケルト語を保存している英吉利の登山家達が、いまだ口にするあの積(ケ)石(ルン)を。同様に吾々も、自分達の山の処女山頂をきはめる度に、太古の伝統にしたがうというよりも寧ろ一種の本能から、同じ事をする。そしてその積(ケ)石(ルン)は、彼等祖先にとってと同様に吾々にとっても亦、単に個人的な虚栄心の記念碑ではないのである。それは何よりも先ず次のような事を意味する。『人間が此処へ来た。今日以後この一角は人間のものである。』」

山岳館所有の関連蔵書

アルプス登攀記 E.ウィンパー 新島義昭訳 1980 森林書房

アルプス登攀記(上)(下) J.ティンダル 浦松佐美太郎訳 1993 岩波書店

アルプスの氷河 J.ティンダル 矢島祐利訳 1932 岩波書店

アルプスの旅より J.ティンダル 矢島祐利訳 1933 岩波書店

アルプス紀行 J.ティンダル 矢島祐利訳 1934 岩波書店

アルプス及びコーカサス登攀記 A.F.ママリー 石一郎訳 1938 朋文堂

山 研究と随想 大島亮吉 1930 岩波書店

先蹤者 アルプス登山者小伝 大島亮吉 1935 梓書房

山とスキー 38,39,42,50,64号 山とスキーの会

26. 未知のカラコルム/ションバーグ/1942

Review/trance2/unknown.html

26. 未知のカラコルム/ションバーグ/1942 26.未知のカラコルム ションバーグ 志摩碌郎訳 1942 生活社

原題:Unknown Karakorum/1936/R.C.F. Schornberg

左:表紙 右:扉

左:表紙 右:扉

ムラングッティ氷河(Malangutti Gl.)中央部よりダストギル(Distaghil Sar,7885m)を望む

ムラングッティ氷河(Malangutti Gl.)中央部よりダストギル(Distaghil Sar,7885m)を望む

南オプラン川上流のタジク人

南オプラン川上流のタジク人

オプラン峠を望む

オプラン峠を望む

ラスカムにあるフンザのミールの役所

ラスカムにあるフンザのミールの役所

レジナルド・チャールズ・フランシス・ションバーグ(1880-1958) 英軍人、探検家、神父

イギリスに生れ、オックスフォードのニュー・カレッジで教育を受け、21歳で学業を終えたのち、直ちに高地連隊に所属し、以後の凡そ40年間のほとんどをインド辺境で過ごし、軍務の余暇を利用して中央アジア(トルキスタン)を手始めとして探検の世界に身を投じた。

1927-31年、4度にわたって天山山脈周辺の旅を行なった。1929年にはウルムチでS.ヘディンの西北科学考査団(参照:28「ゴビ砂漠横断記」S.ヘディン)に会っている。

1933年には探検のフィールドをカラコラムやヒンズークシュに移し、バツーラ山塊南部・西部を探り、チトラルに入った。

1934年、2度にわたって北部カラコラムに向かい、その当時には明確にされていなかったヤルカンド河流域のシャクスガム渓谷を探り、ほとんど未知の地であったブラルド川やラスカム川(上ヤルカンド川)を探った(本書)。

1935年にはチトラルとカフィリスタンに広い足跡を残したが、この活動期間は半年に及んだ。

1945年、65歳の時、1934年以来の宿願であったシャクスガム河(ブラルド河合流点からサルボラゴ氷河まで)の遡行を実現、さらに長躯してカラコルムの三大氷河(ヒスパー、ビアホ、シアチェン)を一挙に全部トレースした。

ションバーグは多くの場合、単独で必要最小限の現地民を引き連れただけで、身軽な行動をとった。その点では組織化された近代的な登山隊、探検隊の多くと異なり、少人数で地図の空白部を埋めようとした19世紀の探検家達の衣鉢を継ぐものといってよい。ヒマラヤのロングスタッフ(英軍人18756-1964)、ティルマン(英探検家1898-1977)、シプトン(英登山家1907-1977)たちと同類である。

第一次大戦中はインド、エジプトで従軍し、2度にわたり戦傷を負い、殊勲賞を受けた。第二次大戦前に大佐で退役し、仏領インドシナ、ペルシャで領事を務めた。

こののち故郷に帰り、神学校で4年間学んだのち、正式にローマンカトリックの聖職者となり、オックスフォードのセント・ヨセフ療養院の専属神父として過ごした。1958年、78歳で死去。

内容

1927年から4回続いた天山山脈南麓への旅を終えて、ションバーグは目標をカラコルム、ヒンズークシュ山系北側の未踏査の地域へと移し,1933年にはバツーラ山群南西の氷河を探り、さらに西に回り、ヤシンの谷へ入り、いくつかの高い峠を越えてチトラルへ入った。

本書はその翌年の1934年、その当時明確にされていなかったカラコルム北面、特にシャクスガム渓谷探査行の記録である。ションバーグ以前のシャクスガム渓谷への探検行は、1887年のヤングハズバンド、1925年のフィッサー夫妻、1926年のメイスンにより行なわれたが、いずれも一部の地域に限られていた。

ションバーグはこの紀行について「序」で次のように述べている。

「本書は1934年、この山脈(注:カラコラム山脈)のより遠い、より近づき難い部分に対して行なわれた2つの旅行に関するものである。カラコラムの中、さして人に訪問されず、また皮相的な探検しか行なわれていないその北側で、個々の川は遠く中央アジアの沙漠に流れ入り、そこで荒れ果てた無慈悲な砂に飲まれてしまう。」

「ここにおける困苦は言語に絶する。谷は深く、狭く、しばしば懸崖が続く。したがって夏は渡渉もできず、といって架橋もできぬ川があるために、冬には酷寒、複雑な(注:入手困難なの意?)食料と燃料、その他、たとえ不可能でないにしろ、ある程度効果のないものにしてしまう障害のために、前進は不可能である。」

「この書に説く旅行はヤルカンド川の源流たるラスカム、オプラン、ムスターグ(シャクスガム)三河の地方に対してなされたもので、その中、ムスターグ河地域を主としている。」

5月下旬、カラコラムの西の入口ギルギットを出発、ムルフーン谷からカールーン峠(4873m)へ登り、南の急斜面をシムシャール川へ下った。それを東へ溯り、シムシャール峠(注:Shimshal Pass,4735m、当時の英領インドと中央アジアの分水界))を越えて東側のブラルド川へ下った。

「我々はすでに一つの大きな峠を越えて、次の峠(注:シムシャール峠)へ着実に上へ上へと這い上った。はじめは緩やかだったが、やがて険しくなった。その償いといってよいのか、頂上に立ったときの眺望はすばらしかった。まことに霧は大ピークの奥に憩い、雪はその断崖を暗くしていた。それでも景色は壮麗なものだった。シングシャール渓谷の下のほうの山々はすべて我々の前に展開し、あるいは空色の霞は雪の斜面をまだらに染めていた。我々の足下にはヤズギル氷河があり、その無数の水晶のような面は太陽にきらきら輝いていた。」

最初の計画ではシャクスガム河(注:添付図のSHAKUSGAM or MUSTAGAH R.)を遡行し、サルポ・ラッゴ氷河に出る予定であったが、フンザのミール(注:フンザの首長)の背信による食料の補給の失敗と河川の増水のために渡河ができず、計画を変更して未知のオプラン川(シャクスガム河支流)を遡行、北のフンジェラーブ峠(Ghujerab Pass,5396m)を越えて、西のフンジェラーブ谷へ下り、フンザ渓谷へ戻った。

「ここに到着して(注:シャクスガム河)、これからどうするか決めなければならなくなったが、これは容易なことではなかった。私の最初の計画は、ここより右折し、ムスターグ河(シャクスガム河)を溯り、遠くサルボ・ラッゴ氷河すなわちヤングハズバンドのいわゆるすゲット・ジャンガルに至ることとなっていた。

この河を目前に見て私は直ちに、東及び西にある遠い、しかも大部分知られていない地方を通って私の旅行を完成したいというのなら、計画を根本的に変えなければならないことを知った。」

フンザの谷でしばらく休養したのち、8月5日、再びシャクスガム渓谷を目指してギルチャを出発、今度はクージェラーブ渓谷に新しいコースをとり、前回のシムシャール川へ出て、東のラスカム川を探った。ラスカム渓谷の特徴は、放棄された住居跡であった。

「すぐ向いの対岸では、2,3のキルギス夫人が大麦に群がる鳥を嚇かして追い払っていた。それより道は旧オイ・ブルンの多くの廃墟の中を過ぎ、我々の前方の低い支脈の中にバジュ・アンディジャン(10750ft、3300m)、すなわちラスカム渓谷の前首都が見えた。この地は河の左岸に位し、流れは平坦な野原の外側に半月形をなして流れている。苦力はうれしそうに叫び声を上げ、4人のシングシャール人は我々に挨拶しにやってきた。彼らは故郷を六ヶ月間も離れていたので、若干の新顔を見るのが嬉しかったのに相違ない。毎春、この4人は、川の水量の増さないうちに故郷を離れ、フンザのミールの作物の世話のために、ここに来るのである。彼らは、秋になって帰京するまで、音信不通となるのだ。」

帰途はシムシャール峠を越えて、フンザへのコースを辿った。彼にとって2度目のシャクスガム渓谷への旅は終った。もう冬が近づいていた。

本書は二部全16章で構成されていて、第十四章から十六章は考察となっている。第十四章「ムスターグ渓谷における昔のルート」は、往古のインド〜中央アジア間の隊商路について、この探検から得た成果を元に考察している。第十五章「往昔における寇略」は、探検の途中で発見した隊商を守るための原始的な要塞から、フンザ人による隊商襲撃についての興味ある報告を行なっている。第十六章「若干の地理学的、言語学的考察」は、当時カラコルム地域を目指そうとした者達にとっては付録の地図と共に重要な資料になったと思われる。

山岳館所有の関連蔵書

Unknown Karakorum/R.C.F.Shomberg/1936

わが山の生涯/T.ロングスタッフ/望月達夫訳/白水社/1957

地図の空白部(ヒマラヤ名著全集10)/エリック・シプトン/諏訪多栄三訳/あかね書房/1967

未踏の山河−シプトン自叙伝/エリック・シプトン/大賀二郎訳/茗渓堂/1972

異教徒と氷河チトラル紀行(ヒマラヤ人と辺境4)/R.C.F.ションバーグ/雁部貞夫訳/白水社/1976

プマリ・チッシュ登頂/北海道山岳連盟/1980

カラコラム登山報告書 SHUMARI KUNYANG CHHISH/北大山岳部・山の会/1981

オクサスとインダスの間に/ R.C.F.ションバーグ/広島三郎訳/理創社/1985

27. 或る登攀家の生涯/メルクル/1943

Review/trance2/nangaparbat.html

27. 或る登攀家の生涯/メルクル/1943 27.或る登攀家の生涯/ウィリー・メルクル/長井一男・松本重男訳/1943/昭和刊行会/297頁

原題:Ein Weg zum Nanga Parbat/1936/ Willy Merkrl

表紙

表紙

ウィリー・メルクル

ウィリー・メルクル

グラン・シャルモ北壁

グラン・シャルモ北壁

ウシュバ双峰

ウシュバ双峰

ウィリー・メルクル(1900-1934) 登山家、鉄道技師

ドイツ、ザクセンワイマールの小都市カルテンノルドハイムに生れる。14才の頃からは1人で山を歩くようになり、級友に終生の信頼できる友人となるフリッツ・ベヒトールトという山好きを仲間に得てからは、2人で週末毎に登山に出かけた。1917年、トロスベルグのバイエルン工業学校電気科に入学、翌1918年兵役に服し、ベルギーの戦線に送られた。1918年に帰還し、登山とスキーを再開する。1920年、ニュールンベルグ国立技術学校入学、1923年に卒業し、国有鉄道に就職、同時にドイツ山岳連盟に加入し、積極的にアルプスの岩壁に挑む。

1929年、ベヒトールトらとコーカサスに入り、コシタン・タウ(5145m)、ウシュバ(4710m)などに登る。1931年夏、ヴェルツェンバッハとモンブラン山塊のグラン・シャルモ北壁を完登する。1932年、ドイツ・アメリカ合同隊の隊長としてナンガ・パルバットに挑むが、ラキオト・ピーク(7047m)で撤退する。1934年、再度隊長としてナンガに挑戦するが、暴風雪の中を7480mの最終キャンプから下降中に、親友ヴェルチェンバッハ、ヴィーラント、それにシェルパ6名と共に遭難死した。本書の編著者カール・ヘルリッヒコッファーは義弟。

カール・ヘルリッヒコッファー(1917- )医師、登山家

再三にわたるナンガ・パルバット登山の組織者。義兄メルクルの命を捧げた山に対する執念を引継ぎ、1953年にナンガ・パルバットの初登頂成功をもたらした。初登頂ののちも1961年、西面のディアミール谷試登、1962年、同初登頂、1963年、南壁=ルパール谷側試登、1964年、ルパール谷冬期試登、1968年、ルパール谷試登、1970年、ルパール壁初登攀と相次いでナンガの新ルートを開拓する登山隊を率いた。登山の組織、運営面ではかなり強引な所があり、隊員とのトラブルが多発した。退却命令を無視して初登頂に成功したヘルマン・ブール、ルパール壁からの登頂を果たしたラインホルト・メスナーとは訴訟沙汰まで起している。

内容

本書の著者がカール・メルクルとなっているが、原書はWilly Merklである。ウィリー・メルクルとカール・ヘルリッヒコッファーをつなぎ合わせたようなカール・メルクルという著者名は、翻訳者の意図的なものなのか、出版社の誤りによるものか分らないが、ここでは原書どおりウィリー・メルクルとしておく。

内容はメルクルの義弟ヘルリッヒコッファーがメルクルの生涯を綴るといった形式である。原書の出版が1936年であり、ナチが破竹の勢いでその勢力を延ばしていた時代の書であり、国威発揚めいた序文が加えられているが、国家とか、時代といったものを超越した1人のアルピニストの山への果敢な生涯を見ることが出来る。ヘルリッヒコッファーは豊富な資料を駆使してノンフィクションとして書き上げている。

序章の「兄メルクルの印象」では、生い立ちからナンガ・パルバット遭難までの伝記を、「登山家メルクルの足跡」ではアルプスにおける登攀の記録を、「登攀家の手記」ではメルクルの遺した山日記をもとにアルプス、コーカサス、第1回ナンガ・パルバット遠征などの意欲的な登攀の詳細を、最終章の「ナンガ・パルバットに逝く」では悲劇的な遭難となった第2回ナンガ・パルバット遠征について詳述している。

1931年夏、メルクルは親友ヴェルツェンバッハとグラン・シャルモ(3444m)の標高差900mの北壁に取り付いてから2日目、頂上まであと100mのところで間断のない暴風雨と吹雪に襲われた。ようやく腰を下ろすことが出来る小さな岩棚にツェルトを張って4日4晩を過ごした。(「登攀家の手記」)

「この狭い場所では足を延ばすことも、座ることも出来ない。足を延ばしたいと思えば、それは立ち上がる外に手段はなかった。このようにして60時間の長い間をしゃがみ、60時間を立って過ごさねばならなかった。やがて天幕を打つ雨の音が何時間の間にか雪に変わって来た。そして堪えられないほどの寒気が、ひしひしと襲ってきて身に沁みて来る。」

ビバーク開始から5日目の朝、僅かな晴れ間を利用して出発するが、またも吹雪となる。100mの岩壁を登るのに9時間を費やして、ついに頂上に達した。それは6日間の死闘の末のアルプス北壁登攀史に残る快挙であった。

ナンガ・パルバット

ナンガ・パルバット

最後の章「ナンガ・パルバットに逝く−1934年第2回ヒマラヤ遠征隊」は、1932年の第1回に引き続き、メルクルが率いる第2回遠征隊の遭難に至るまでの記録である。

ドイツは戦前、5回のナンガ・パルバット遠征隊を送っている。詳しくは「6.ヒマラヤに挑戦して:ナンガ・パルバット」ベヒトールト著、及び「9.ヒマラヤ探査行:ナンガ・パルバット攻略」バウアー著を参照されたい。

山岳館所有の関連蔵書

Nanga Parbat 1953/K.H.Herrligkoffer/1954/ドイツ

ヒマラヤ探査行 ナンガ・パルバット攻略/小池新二訳/1938/河出書房

ヒマラヤに挑戦して ナンガ・パルバット1934登攀/フリッツ・ベヒトールト/小池新二訳/1937/河出書房

ヒマラヤ探査行/パウル・バウアー/小池新二訳/1938/河出書房

ナンガ・パルバットの悲劇/長井一男/1942/博文堂

ある登攀家の生涯/カール・メルクル/長井一男,松本重男共訳/1943/昭和刊行会

チベットの七年/ハインリッヒ・ハーラー/近藤等訳/1955/新潮社

ナンガ・パルバット登攀史(ヒマラヤ名著全集)/パウル・バウアー/横川文雄訳/1969/あかね書房

八千メートルの上と下/1974/ヘルマン・ブール/横川文雄訳/1974/三笠書房

ナンガ・パルバット単独行/ラインホルト・メスナー/横川文雄訳/1981/山と渓谷社

ナンガ・パルバット回想 闘いと勝利(山岳名著選集)/ヘルリッヒコッファー/岡崎祐吉訳/1984/ベースボールマガジン

裸の山 ナンガ・パルバット/ラインホルト・メスナー/平井吉夫訳/2010/山と渓谷社

ナンガ・パルバット登山報告書/札幌山岳会/1985

28.ゴビ砂漠横断記−瑞・支共同科学探検−/ヘディン/1943

Review/trance2/across_gobi.html

28.ゴビ砂漠横断記−瑞・支共同科学探検−/ヘディン/1943 28. ゴビ砂漠横断記−瑞・支共同科学探検−/スウェン・ヘディン/隅田久尾訳/1943/鎌倉書房/570頁

原題:Across the Gobi Desert/1931/ Sven Hedin

表紙

表紙

扉

扉

スウェン・ヘディン(1868-1962) 地理学者、探検家

略歴は「中央亜細亜探検記」参照

内容

チベット探検(「西蔵征旅記」参照)から20年近いブランクを経て、1926年11月20日、ルフトハンザ社との提携による新疆省上空横断飛行計画を遂行する為に北京に赴いた。これは沙漠の地上から到達し難い諸地点の上空を飛行して様々な情報を取得し、合わせて地上からは地形、地質、考古学、生物学、民族学、三角測量、5箇所の固定気象観測所の設置による気象観測など、各専門家による広範な内容の調査を行ない、沙漠の実態を明らかにするという大計画であった。また、その総合によって中央アジアの乾燥化の謎を解明するという意図も持っていた。

しかし、この計画はスタインらヨーロッパの考古学者による多量の古文書や壁画などの国外持ち出しに危機感を抱き、ヨーロッパ人による探検に怒った中国知識人たちの猛反対に遇う。ヘディンは粘り強く反対派と交渉、その結果中国人学者を交えた共同の調査探検隊「西北科学考査団」(Sino-Swedish Expedition)を結成する事に成功した。包頭考査団の調査は1933年まで続くが、本書はパオトオからウルムチまでのゴビ砂漠横断の部分を詳しく述べたもので、26章からなり、巻末にロブノールについて考察した「彷徨する湖・ロブノール」1〜4が付されている。

中国側10人、スウェーデン・ドイツ側18人からなる調査団は、1927年5月20日、全装備を232頭の借用ラクダの背につけ、パオトウを出発した。静かに出発する一行を見て、さすがのヘディンも感慨に耽った。

「私の多年の夢はついに実現した。私達は中央亜細亜へ、巨大な涸れた河床のように旧世界の全体を覆う砂漠地帯への途上にある。私達は今や大きな任務と神秘な冒険への途上にある。」

5月28日、百霊廟付近のオアシス、フチョルト・ゴルの固定キャンプに着く。ここで借用ラクダを返し、新たに200頭を購入する。ここからキャラバンは北方隊、南方隊、本隊の3隊に分かれて出発した。ここには気象固定観測所が設けられ、中国人学生への気象観測技術の訓練が行なわれた。ヘディンは22番目の幕営地のシャンデ・ミアオに到着後に持病の胆石の発作に襲われ、2週間の滞在を余儀なくされた。8月29日ようやく小康状態を得て出発し、いよいよゴビ砂漠の核心部へと進む。

「一日、一日と私達は西へ移動し、しかも私達は常に無限の砂漠の中心にいた。そこには殆んど植物の影もなく、その日その日の水もなく、生物の姿もなかった。ただ一度蜥蜴が走りすぎた。」

11月9日、ハミへ向けてエチン・ゴルを出発する。アラシャン沙漠は砂が深く、時々猛烈な砂嵐に見舞われ、その上、すでに冬の到来した砂漠のキャラバンは、連日、強風と寒気が襲う。疲労と食料不足でラクダは次々と倒れていった。ヘディンはまた胆石の発作に襲われ、急造担架に担がれて進んだ。11月23日、キャラバンはついに厳冬のハミに到着した。パオトウから6ヶ月の旅であった。

こののち天山山脈を越えてウルムチへ向うが、途中のトルファンでヘディンは現地住民から驚くべき話を聞く。それは7年前にコンチェ・ダリヤ(ダリヤ=河)の水がクム・ダリヤの河床に流れ込み、それ以来ずっとそこを流れているという話であった。

「どれほどの喜びと満足とを持って私がこのニュースに接したかは、何人も想像できるであろう。というのは私はこの事は、殊に私が1900年及び1901年に亙りロブノールとそのデルタに長く滞在していた時に、予言していたことであったからである。私はタリム河の諸支流を振り子に、ロブノールをその下端の分銅に擬え、これが砂漠の南部と北部とに交互に揺れるとしておいた。」

ヘディンはこの旅ではロブノール再訪を果たすことは出来なかったが、5年後の1934年4月、別に編成した調査団により新生ロブノールの調査を行なうことが出来た。(「彷徨へる湖」参照)

9月26日、ウルムチに到着、新疆省総督の楊増新の手厚い歓迎を受け、新疆における科学調査の許可をもらったが、肝心の飛行計画は政治的な理由として許可を得られなかった。各調査班が夫々の部署についたのを確認すると,ヘディンはルフトハンザ社と善後策を協議する為に、また内陸アジア全域に散った調査隊の資金調達のためにドイツ人飛行士4人と共にベルリンへ帰った。

ヘディンはストックホルムで探検に協力的であった新疆総督の楊増新が暗殺されたというニュースを新聞で知り愕然とする。そして現地で調査を続けている科学者達を気遣うところで本書は終っている。

西北科学考査団は、1933年10月、7年間の調査を終えた隊員たちが帰化城へ返ってきた時にようやく完全に終了した。

山岳館所有の関連蔵書

ヘディン著作

Transhimalaja- 1,2/1920/ドイツ

The Wandering Lake /1940/イギリス

ゴビ砂漠横断記/隅田久尾訳/1943/鎌倉書房

ゴビの謎/福迫勇雄訳/1940/生活社

彷徨へる湖/岩村忍・矢崎秀雄訳/1943/筑摩書房

赤色ルート踏破記/高山洋吉/1939/育成社

探検家としての世の生涯(内陸アジア探検史)/小野六郎訳/1942/橘書店

西蔵征旅記/吉田一郎訳/1939/改造社

中央亜細亜探検記/岩村忍訳/1938/冨山房

独逸への回想/道本清一郎訳/1941/青年書房

熱河/黒川武敏訳/1943/地平社

リヒトフォーフェン伝/岩崎徹太訳/1941/

西蔵探検記/高山洋吉訳/1939/改造社

ヘディン探検紀行全集全15巻、別巻2巻/監修:深田久弥、榎一雄、長沢和俊/1979/白水社

ヘディン素描画集/ヘディン文・モンデル編/金子民雄訳/1980/白水社

その他関連図書

ヘディン 人と旅/金子民雄/1982/白水社

ヘディン伝 偉大な探検家の生涯/金子民雄/1972/新人物往来社

ヘディン蔵書目録(山書研究25号)/金子民雄編/1981/日本山書の会

その他中央アジア関連多数

29. 彷徨へる湖/ヘディン/1943

Review/trance2/wlake.html

29. 彷徨へる湖/ヘディン/1943 29.彷徨へる湖/スウェン・ヘディン/岩村忍・矢崎秀雄訳/1943/筑摩書房/355頁

原題:The Wandering Lake/1940/ Sven Hedin

表紙

表紙

扉

扉

ロブ湖地図

ロブ湖地図

スウェン・ヘディン(1868-1962) 地理学者、探検家

略歴は「中央亜細亜探検記」参照

内容

本書はヘディンの50年に亘る亜細亜探検の最後を飾るもので、ヘディンと深い関わりを持つにいたったロブ湖の訪問が中心に語られている。ヘディンは第2次中央亜細亜探検(1899-1902)の際、ロブ地域を調査し、タリム河下流の流路移動と共にロブ湖も移動するという仮説を立てていた。1928年、第4次探検(1927-1933)の途中、トルファンでロブ湖が移動したという話を現地人から聞く(「27.ゴビ砂漠横断記」参照)。この時は新疆省総督の許可が得られず、ロブ地域に入ることができなかったが、隊員を潜行させてロブ湖移動後の新しい地図を描くことに成功し、自分の仮説が正しいことを確信した。

1933年3月末、南京政府の依頼による北西自動車遠征隊の指揮者として今一度新疆入りを果たす。遠征隊の目的は、鉄道の終点帰化城からウルムチまでの自動車ルートを開拓するというものであった。しかし、新疆は動乱の世界に変わっていた。東干(シナ回教徒)の反乱が各地に波及し、ヘディン一行もその渦中に巻き込まれてスパイと疑われて4台のトラックを徴用され、コルラでは幽閉されて、危うく一命を落とす所であった。

本書は、ロブ湖調査に自動車で出発する所から始まる。全体は21章からなり、1〜14章は、1934年4月1日、無事だった隊員たちと共にコルラを出発して、コンチェからカヌーでコンチェ・ダリヤ(ダリヤ=河)を下り、ロブ湖とその周辺を調査して、6月6日、ウルムチへ帰るところで終る。15〜19章は、1934年10月21日、ウルムチを発って安西を経て敦煌からロブ湖までの古代の道を探り、12月14日、再び安西に戻ってくるまでの紀行である。20〜21章は、長い間世界の地理学会の謎であったロブ湖論争に対して、自分の探検から出した結論を述べている。

新疆省総督の盛世才からヘディンらの幽閉を解く条件として、東方ロブ湖方面の砂漠地帯へ去るようにと命じられたヘディンはこの命令を大変喜んだ。

「(総督は)その決定が我々一同、ことに私にとってどんなに有難いものであったか、夢にも知らなかったに違いない。何故なら、この私はかつて二千年の昔あんなに栄えていた場所を、そして「彷徨へる湖」がタリム河の下流と同時に一九二一年に再びその湖床に帰った場所を、ぜひもう一度見たいと切望していたからだ。」

無事だった隊員たちとコンチェからはカヌーをつなぎ合わせた急造の船でコンチェ・ダリヤを下る。河上の第1日目にヘディンは、第2次探検の忠実な従者だったオルデックと32年ぶりの感動的な再会を果たす。オルデックは楼蘭遺跡の発見に重要な役割を果たした人物で、ヘディンは彼と焚き火を囲みながら砂漠の辛かった日々を追憶する。トメンブーで新しい流れクム・ダリヤへとカヌーを漕ぎ出したのは、コンチェ出発から20日目であった。

「さて我々は、1921年以来新たに形成された川が砂漠の中へ新しい道を探すために――――

もっと厳密に言えば、その古代の河床へ、即ち西暦の始めの時代及び西暦四世紀頃まで流れていた歴史上由緒深い水路へ帰るためにコンチェ・ダリヤの旧河床から流れ出す地点であるトメンブーに別れを告げた。」

5月5日、河岸から2百哩の所に一家屋の遺跡を発見する。明らかに楼蘭時代のもので、少なくとも千六百年は経っていると思はれた。さらに下流に下って翌朝、小さな島のメサ(テーブル状の平長な小高い丘)の上、水面から57呎の高さにある平坦なテラスに共同墓地を発見する。さらにそこから少し離れた小さなメサの上にタマリスクの柱が1本立っていて、“掘ってくれと言わんばかりに我々を誘っている”墓があった。墓を掘り出し、厚い2枚の板の蓋をとってヘディンたちが見たものは、うら若い女性のミイラであった。

「その覆い(註:全身を覆っている毛布)は非常に脆くなっていたので、ちょっと触れただけで粉々になってしまった。我々は頭が隠れている部分を取り除けた。そして今我々は見た。美はしさ限りなき沙漠の支配者、楼蘭とロブノールの女王を。うら若い女は突然の死に見舞われ、愛する人々の手で経帷子を着せられ、平和な丘の上に運ばれて、遥かな後代の者達が呼び醒ますまで、二千年近くの長い眠りに憩うていたのである。」

迷路のような三角州を漕ぎ切って、5月16日、ついに新生ロブノールに漕ぎ出した。ヘディンの34年来の仮説であるタリム河の流路とロブ湖の移動が正しいことが証明されたのである。

「この聖なる湖へ出て、私は何だかお伽の国にでもいるように感じた。いまだかつてただ1隻の舟もこの湖上を漕ぎ回った事はないのだ!今もなおそれは死せるが如く寥々としている。」

5月21日、ロブ湖を離れて廃都楼蘭を訪れた。夜中に外で人の声を聞いたように思い、それは墓場の辺りで囁かれたのではないかと訝った。

「私は耳を澄ました。そして、射手や槍兵をぎっしり詰めた戦車の軋りを、彼らの盾や剣の打ち合う音を、弓が引かれ、矢が放たれる音を聞いた。ついに私は陸続たる隊商達のチリチリ云う鈴の音をどんなにはっきり聞いたことか。又、高価な重い絹を積んで沙漠の砂の上を静かにおづおづと歩を進める駱駝の絶え間ない行進や、楼蘭の川や湖の岸にある肥沃な牧草地を嗅ぎつけて喜びに輝くその眼を、広げられた鼻腔をどんなにはっきり見たことか。」

ロブ湖の調査を終え、6月6日、ウルムチに帰着する。しかし、ヘディンがロブ地域で宝物を発掘して隠し持っていると密告するものがあり、またも盛世才によって4ヶ月間拘禁される。10月にようやく拘禁を解かれて、残った乗用車とトラック2台に分乗し、ハミから甘粛経由できこくのとについた。安西へ、そして敦煌石窟を見学、さらに敦煌から楼蘭までの「絹の道」を探査、その後安西を経由して12月末、北京に到着した。

この2年間にわたるロブ湖の旅は、ヘディンの68才〜69才に行なわれた彼の中央アジア最後の探検となった。

山岳館所有の関連蔵書

ヘディン著作

Transhimalaja- 1,2/1920/ドイツ

The Wandering Lake /1940/イギリス

ゴビ砂漠横断記/隅田久尾訳/1943/鎌倉書房

ゴビの謎/福迫勇雄訳/1940/生活社

彷徨へる湖/岩村忍・矢崎秀雄訳/1943/筑摩書房

赤色ルート踏破記/高山洋吉/1939/育成社

探検家としての世の生涯(内陸アジア探検史)/小野六郎訳/1942/橘書店

西蔵征旅記/吉田一郎訳/1939/改造社

中央亜細亜探検記/岩村忍訳/1938/冨山房

独逸への回想/道本清一郎訳/1941/青年書房

熱河/黒川武敏訳/1943/地平社

リヒトフォーフェン伝/岩崎徹太訳/1941/

西蔵探検記/高山洋吉訳/1939/改造社

ヘディン探検紀行全集全15巻、別巻2巻/監修:深田久弥、榎一雄、長沢和俊/1979/白水社

ヘディン素描画集/ヘディン文・モンデル編/金子民雄訳/1980/白水社

その他関連図書

ヘディン 人と旅/金子民雄/1982/白水社

ヘディン伝 偉大な探検家の生涯/金子民雄/1972/新人物往来社

ヘディン蔵書目録(山書研究25号)/金子民雄編/1981/日本山書の会

スウェン・ヘディンと楼蘭王国展/日本対外文化協会/1988

その他中央アジア関連多数

30. ヒマラヤへの挑戦/アンジェル/1943

Review/trance2/kaiserstadt.html

30. ヒマラヤへの挑戦/アンジェル/1943 30.ヒマラヤへの挑戦 C.E.アンジェル 近藤等訳 1943 朋文堂

原題:Les Battailes Pour l'Himalaya 1783-1936/1938/C.E.Engel

31. ヒマラヤ探検−ディーレンフルト婦人の手記/ディーレンフルト/1943

Review/trance2/dyhrenfuruth.html

31. ヒマラヤ探検−ディーレンフルト婦人の手記/ディーレンフルト/1943 31.ヒマラヤ探検−ディーレンフルト婦人の手記 H.ディーレンフルト 坂部護郎訳 1943 天佑書房

原題:Hettie Dyhrenfuruth

32. ヒマラヤの真珠/マライニ/1943

Review/trance2/Dren-Going.html

32. ヒマラヤの真珠/マライニ/1943 32 ヒマラヤの真珠 フォスコ・マライーニ 牧野文子訳 1943年/精華房 230頁

原題:Dren Giong/1939/Fosco Maraini

表紙

表紙

行程図

行程図

カンチェンジュンガ

カンチェンジュンガ

扉

扉

マライーニとカンチェンギアウ(6889m)

マライーニとカンチェンギアウ(6889m)

ガントク市内

ガントク市内

フォスコ・マライーニ(1912-2004) 文化人類学者、写真家、探検家、登山家

人物紹介は番外「フォスコ・マライーニ」を参照のこと。

内容

マライーニは恩師ジュゼッペ・トゥッチ教授の1937年と48年の2回のチベット学術調査隊に同行し、第1回目の遠征では写真集「LONTANO TIBET」(参照23章「チベット」)と本書を発行している。

チベットからの帰途、マライーニはトゥッチ教授の許しを得て、単身でシッキムに凡そ1ヶ月滞在した。本書はその旅行記である。

本書の題名について、訳者は“あとがき”で次のように述べている。

「本書は昭和14年5月、フィレンツェのVallenchi発行のDren-Giongと題する書で、トレン・ジオンとは、シッキムのチベット名ですが、この名は我が国ではあまり知られていませんので、本訳書では、其の地理的意味を思い合わせて「ヒマラヤの真珠」と解題しました。」

10月7日、ガントクからティスタ川を北上、マンガン、チュタン、ラチュンを経てサムドーン盆地に到る。ここはカンチェンギアウ(6889m)、バウフンリ(7128m)、チョンブー(6362m)に囲まれた渓谷で、ここにベース・キャンプを置いて、ドンキア峠、セブ峠、カンチェンギアウ氷河などに登った。ティスタ川沿いのルートは、古くからのラサに至る交易路で、特別に新しいルートや登攀を行なったわけではないが、単身での気ままな旅を、人夫との交流を通じて心行くまで楽しんでいる。そして、今はなきヒマラヤの小王国の様子を暖かく美しく描いている。

この紀行のおもしろいところは、雪のある4000m以上では徹底してスキーを使って楽しんでいることである。ラチェンを過ぎて森林地帯を抜けると最近降った新雪が積っていた。さっそくスキーを履いた。人夫たちはスキーなど見たこともなかった。マライーニがスキーに乗って滑り降りてきた時の彼らの驚きを次のように述べている。

「人夫たちは休息していた。前進する前に、彼らはお茶でも飲んで元気をつけたいのである。 (中略) そこから「おーい」と、人夫たちに大声で呼ばわるや否や、すぐに下り斜面を、右に左に早いクリスチャニアで回転しながら、下へ降って行った。瞬時のうちに、私は、人々と焚き火のそばへ、蒼ざめた九つの顔と、疑惑に満ちた九つのまなざしの前に一気に滑り降りて来た。すると一同は、はっと我に返って笑い出した。とってもひどく笑うのである。だがまるで、背中から身震いを払いのけたくて堪らないというようである。こんな魔物のようなものをまだ見たことの無い彼らを、私は本当に恐ろしがらせたものらしい。」

この後マライーニは雪の深いところではラッセルして人夫を先導する。ある日、サムドーンのBCから渓谷の上方にあるピークに登った。展望を満喫したのち、スキーで下りにかかった。その時の快感について、次のように書いている。

「アルピで滑り降りたのと一寸似通った完全にいい雪の上の最上級の下り坂である。どのスキーヤーでも、まるで踊りのようなスキーでの飛翔が、どんな感じのするものか、そしてちょうど愛する持物のように雪の表面を愛撫しては、調子を変えて飛ぶのが、どんなに夢のような言い知れぬ気持ちのするものであるかを良く知っている。私は処女地を滑っている。誰にも未だ知られない尾根に沿って、クリスチャニアの律動に乗り、唯一の友である風に向かい、もう二度と味わえそうも無いこの喜悦を歌って聞かせるように唸りつつ滑っていく。」

山岳館所有の関連蔵書

Karakorum, The Ascent of Gusherburm? Fosco Maraini 1961

Case, amori, universi Fosco Maraini 1999

写真集チベット(Lontano Tibet) 塩見高年訳 春鳥社 1942

ヒマラヤの真珠 牧野文子訳 精華房1943

チベット―そこに秘められたもの 牧野文子訳 理論社 1958

ガッシャーブルム?―カラコルムの峻峯登頂記録 牧野文子訳 理論社 1962

フォスコの愛した日本―受難の中で結ぶ友情 石戸谷滋 風媒社 1989

チョゴリザ登頂 桑原武夫 文芸春秋社 1959

武田弘道追悼集 会議は踊る―ただひとたびの― 武田ひろ子編 ミネルヴァ書房 1985

ある北大生の受難 上田誠吉 朝日新聞社 1987

33. 神々の座−インド・西蔵紀行−/ティヒー/1944

Review/trance2/tibeta_adventure.html

33. 神々の座−インド・西蔵紀行−/ティヒー/1944 33.神々の座−インド・西蔵紀行− H.ティヒー 村上啓夫訳 1944 鎌倉文庫

原題:Tibetan Adventure/1937/Herbert Tichy

扉

扉

ヒンヅー・クシュの頂上に立つ筆者

ヒンヅー・クシュの頂上に立つ筆者

水牛の角から酒を飲むナガ族の男

水牛の角から酒を飲むナガ族の男

神々の土地(チベット高原)

神々の土地(チベット高原)

グルラ・マンダータ登攀C2

グルラ・マンダータ登攀C2

グルラ・マンダータ登攀C3

グルラ・マンダータ登攀C3

ヘルヴェルト・ティヒー(1912-1987) 地質学者、著述家、登山家、ワンダラー

オーストリア・ウィーンの出身。ウィーン大学学生だった1933年、東洋への強い興味と憧憬から友人マックス・ライシュとオートバイでインド、チベットを旅行して回った。帰国後、スウェン・ヘディンのチベットに関する著書を読み、アジア奥地への熱情を一層かきたてられた。

卒業論文のテーマにヒマラヤを選び、1936年夏、新聞社の特派員の資格を得て、オートバイでボンベイ(現ムンバイ)から中部インドを縦断し、アフガニスタンに入り、同国内を遍歴後、転じて東部インドとビルマを訪れた。さらに巡礼に変装してヒマラヤ山脈を越えて鎖国のチベットへ入り、シェルパと2人でグルラ・マンダータ峰(ナム・ナニ峰7728m)の7000m付近まで登った。マナサロワール湖、カイラスを巡歴、再びインド、アフガニスタン、イランを経て翌年夏に帰国した(本書)。

その後、アラスカ(1938)、東アジア(1941-48)、インド(1950-51)の各地を取材、あるいは放浪の旅で訪れた。

1953年にはシェルパ・苦力4名とカトマンズを出発、インド国境までの西ネパール横断の4ヶ月、600kmあまりの旅を現地食のみで過ごすという超小型遠征隊で成し遂げた(「Land der namenlosen Berge 1954」横川文雄訳 無名峰の聳える国 1957)。

翌1954年、西ネパール横断で行を共にしたシェルパのパサン・ダワ・ラマと山仲間S.ヨヒラー、H.ホイベルガーのわずか4名の小パーティーで、ポスト・モンスーンに無酸素でチョー・オユー初登頂に成功した。派手な大規模登山隊が盛んだった当時としては、画期的な成功であった(ティッヒー「チョー・オユー登頂」1957、横川文雄訳)。

その後さらに北ケニア(1957)、ナイロビ(1963)、インドネシア(1971-72)、パキスタン(1976)などを取材旅行で訪れ、これらの経験を基に多くの著作を刊行した。

内容

1935年夏、ウィーン大学生で23歳のティヒーはオートバイで、ボンベイ(現ムンバイ)から中部インドを縦断してアフガニスタンへ入り、同国を遍歴後、転じて東部インドとビルマを訪れた。さらに巡礼僧に変装してヒマラヤ山脈を越えてチベットへ入り,グルラ・マンダータ峰初登頂に挑み、7000m付近で敗退、聖峰カイラスを巡礼、様々な困難を経験して翌1936年夏、故国へ帰った。本書は大学生だった著者が、自身の探検旅行を濁りのない、かつ鋭い観察眼を持って回想した紀行である。

ラホール大学の若いヒンズーの学生、チャッター・カブールとオートバイ(原著では自動自転車)でモンスーンの中、ボンベイを出発、アフガニスタンに向かった。大雨でぬかるむ道路、増水した川の渡渉に苦労しながら1日平均185マイル(約300㎞)のスピードで走破し、デリーに到着した。この町では日常的に回教徒とヒンズー教徒の衝突があり、いつも数人の瀕死人が泥まみれになって路上に倒れているのを見た。若い二人はこの光景に激しい衝撃を受ける。

ラホールを一気に通過し、国境の町ペシャワールに到着。アフガニスタンに入ろうとしたが、インド人のカブールは入国の許可が得られなかったので、1人でオートバイを運転し、カイバル峠(1027m)を越えた。カブールではドイツ語学校に寄宿、住民との交流を楽しんだ後、ヒンズークシュ山脈を越えてパーミアンを訪れた。

「やがて私は、緑の野とポプラの樹立が続き、有名な仏像の丘を見下ろす、美しいパーミアンの渓谷に達した。この丘は平地から650ft(約200m)もある垂直の壁をなしてそそり立っており、その岩面一杯に仏像が浮き彫りにされていて、中には160ft(約50m)以上の高さを持ったものもあった。」

インドへ戻るべくカブールを出立するが、途中でマラリアに罹り、熱と悪寒の発作で前に進めなくなり、道端に倒れるようにして野営した。その晩、朦朧としていると、銃を抱えた老人がそばにやって来て介抱してくれ、ティヒーのすぐ近くに毛布を広げて横になった。その翌朝、老人がなぜ自分のそばに寝たのか悟らされたのである。

「私の熱に浮かされた混乱した夢は、突然銃声に破られたが、私の保護者の声に宥められて、私は再びすべてを忘れてしまった。次の朝、私の寝ている場所から数歩離れた所に豹の屍骸が横たわっていて、老アフガニスタン人はその獲物の皮剥ぎに夢中になっていた。彼は私の感謝にはほとんど振り向きもしないで、毛皮と銃とを抱えると向こうの丘の陰へ姿を消してしまった。」

スリナガルで友人カブールに再会、体力の回復に努めながら地質調査を続け、秋の終わりにラホールに戻った。翌年春の復活祭までの数ヶ月間をラホールを基地にして地質学の調査・研究をしたり、ヒマラヤ山中でスキーを教えたり、ビルマやアッサムへ旅行をして過ごした。

復活祭の日、アルモラでシェルパのキタール(エヴェレスト、カンチェンジュンガ、ナンガ・パルバートなど多くの登山隊に参加したベテランで、この旅の数週間後にティルマンのナンダ・デヴィ隊に参加し死亡)カブールと落ち合い、チベット目指して出発した。途中で金髪を黒く染め、ターバンを巻いてインド人に変装、インド・ネパール国境のカリ河に沿って進んだ。途中でヨーロッパ人であることを見破られそうになりながら、リプレク峠(Lipu Lekh 17900ft、5450m)を越えた。

「太陽が濃霧の中から徐々に姿を現してきた。北方にはグルラ・マンダータ(7728m)のすばらしい尖端が望まれた。もう私たちはチベットにいるのだった。あたりの景色は完全に一変した。ヒマラヤの南側斜面を特徴づけたあの硬い鋭い山容と見なれた松林とは姿を消して、目の前に見るチベットの山水は、まるで死物のように草木を欠いていた。」

タクラコットに到着、チベットの役人をなんとかだまし、入国許可を取得した。ルンゴン村(標高約4300m)にベースキャンプを設営、グルラ・マンダータ登攀を開始した。カブール、通訳、コックのランシッド少年の3人はキャンプに残り、向かうのはシェルパのキタールと2人のみ、80ポンド(約36kg)の重荷に喘ぎながら歩き出し、ようやくC1を建設した。

「私たち2人は、たとえどんな危険が前途に待っていようとも、あくまで戦い抜こうとする意欲に燃えていた。----------」

4日目、重荷と高度障害に苦しみながら、晴雨計が23175ft(7064m)を示す地点まで達し、C3を建設した。

「5日目の朝が来た。前夜の暴風はすっかりやんでいた。山の背に雲がかかり、霧があたりをこめて、雪片が静かに降っていた。私たちはテントをたたんで、ちょっとの間互いに顔を見合わせてから、うなずきあって――行動を起した。-------

--------霧がちょっとの間晴れた。私たちの前には近々と――しかもどうしても近付き難い――頂上が見えた。山の背は、現在の私たちの条件では絶対に登ることができない地点で頂上に通じていた。そこには幾つもの険しい岩塊が新しい雪をかぶって絶壁のようにそそり立っていた。-------」

頂上まであと700mあまりに迫ったが下山を決意する。ベースキャンプへ戻り、別ルートからの再挑戦の計画を練っているとき、一行を金鉱探しと誤解した村人達が騒ぎ始めたことを知って、ただちにキャンプを畳み、逃げるようにカイラス巡礼の旅に出発した。

チベットの役人に何回も身分を見破られそうになりながら、マナサロワール湖とカイラス巡礼を終え、6月1日の誕生日にキングリ・ビングリ峠(Kungribingri 5562m)、ジャンチ・ラ峠(Jandi Dhura 5611m)、ウンタ・ヅラ峠(Unta Dhura 5377m)を越えた。インド側の最初の部落ミランについた時はすでにモンスーンが始まっていた。

鉄道の町カスコダムでキタールと別れ、ラホールへ帰った。ラホールでは1年余りを一緒に過ごしたカブールと別れ、オートバイでアフガニスタン北方の峠6つを越えてイランへ、そしてレバノンに入った。

「ついに或る日、私はレバノン山の上に立って、海を見下ろしていた。遥か西方の海の彼方には私の故国が横たはっていた。黒煙を長く靡かせた一隻の汽船がじっと身じろぎもせず海面に浮かんでいた。」

山岳館所有の関連蔵書

Unknown Karakorum/R.C.F.Shomberg/1936

わが山の生涯/T.ロングスタッフ/望月達夫訳/白水社/1957

地図の空白部(ヒマラヤ名著全集10)/エリック・シプトン/諏訪多栄三訳/あかね書房/1967

未踏の山河−シプトン自叙伝/エリック・シプトン/大賀二郎訳/茗渓堂/1972

異教徒と氷河チトラル紀行(ヒマラヤ人と辺境4)/R.C.F.ションバーグ/雁部貞夫訳/白水社/1976

プマリ・チッシュ登頂/北海道山岳連盟/1980

カラコラム登山報告書 SHUMARI KUNYANG CHHISH/北大山岳部・山の会/1981

オクサスとインダスの間に/ R.C.F.ションバーグ/広島三郎訳/理創社/1985

34. 世界最悪の旅/ガラード/1944

Review/trance2/worst.html

34. 世界最悪の旅/ガラード/1944 34 世界最悪の旅 チェリー=ガラード 加納一郎訳 1944年/朋文堂/796頁

原題:The Worst Journey in the World/1922/Apsley Cherry-Garrard

表紙

表紙

謹呈署名

謹呈署名

ロバート・F・スコット

ロバート・F・スコット

テラ・ノバ号

テラ・ノバ号

行程図

行程図

アブスレイ・チェリー=ガラード(1912-2004) 動物学者

24才(1910年)の時、スコットのテラ・ノバ号遠征隊の最年少メンバーとして参加した。南極ではエドワード・ウィルソン博士(動物学者)の助手として極地隊の支援隊に加わり、南緯85°15′まで支援したのち、エヴァンス岬の基地に生還した。その2ヶ月後、基地から240kmの補給地1トンデポに極地隊を支援するために出向き、スコットらの帰りを1週間待ち続けたが、迎えることが出来ず、むなしく基地へ帰還した。その10ヵ月後にも捜索隊メンバーに加わり、1912年11月12日、1トンデポ地から18kmの地点で、テントの中に遭難したスコット、ウィルソン、ポワーズの遺体を発見した。

南極探検から帰国後(1913年)、南極委員会から正式報告書の作成を依頼されたが、第1次世界大戦の勃発で従軍の為に執筆を断念、フランダース戦線(ドイツ軍との激戦地)に装甲車隊を指揮して戦い、重傷を負った。そのため報告書の完成は大幅に遅れ、南極から帰国の9年後の1922年にようやく「The Worst Journey in the World」の書名で発刊された。1939年、アンジェラ・ターナーと結婚。

ロバート・ファルコン・スコット Robert Falcon Scott(1868-1912) 英海軍士官、南極探検家

醸造所を経営するエドワード・スコットの長男としてイングランド南西部のデボン県に生れる。

13才で海軍兵学校を志願、15歳で見習士官、19歳で中尉に任官する。1899年、かねて南極点制覇の夢を実現する為に、隊長の人材を探していた王立地理学協会のマーカム会長から南極探検隊派遣計画を聞き、探検隊隊長として参加することを熱望、翌年中佐に昇進してのち、その任に当たった。

1901年7月、新造探検船ディスカバリー号で隊員46名を率いて初めて南極へ向かった。1902年11月、アーネスト・シャックルトン(探検家)、エドワード・ウィルソン(動物学者)と極点を目指し、極点まで850kmの南緯82°16′33″に達したが、シャックルトンが重い壊血病にかかり前進を諦めて基地へ帰還した。遠征に連れて行ったそり用の犬が、航海中に腐った干魚を食べさせられて全滅したために使用できなかったり、隊員が極地にあまりに未熟であった為に様々な齟齬が生じるなど多くの苦労をした。この遠征では極点に達することは出来なかったが、南極に関する多くの科学的知見を得る事ができ、その功績を認められて大佐に昇進した。

1908年、彫刻家のキャサリン・ブルースと結婚する。

1910年、テラ・ノバ号で第2次南極探検に赴く(本書)。極点に到達するが、ノルウェーのアムンセンに先を越され、帰途悪天候に阻まれて最後のデポにたどり着けず遭難死する。6ヵ月後に発見されたテントに残された日記の最後の日付は1912年3月29日であった。

ロンドンのウォルター・プレイスにはキャサリン夫人が製作した銅像が建てられている。

内容

本書は、南極点に到達しながら帰還途上で遭難したスコットの第2次探検について、隊員のチェリー・ガラードによって書かれた報告書である。この書以前にも1913年にレオナルド・ハックスレー(イギリスの小説家、随筆・批評家)によって編纂された「Scott’s Last Expedition (和書名「スコット最後の探検」)が発行されている。ハックスレーの報告書は、一般読者から地名や探検隊の行動が分り難いとの批判があり、ガラードはこれを意識して探検隊の全容について分りやすく理解できるように書いたと自身で述べている。

加納一郎が原著(全578頁)の翻訳を終えたのは太平洋戦争の末期であり、すでに極度に紙の少ない時代になっていたが、何とか用紙の配給をうけて初版3000部が1944年2月に出版された。菊版の粗末な用紙であるが、800頁に及ぶ加納一郎渾身の完全翻訳書である。我々が中高生の頃に紀行全集やノンフィクション全集などで読んだ「世界最悪の旅」は本書からの改訂ないしは抄訳である。

本書の内容は、序文、訳序、緒論、本文16章、地図6葉、写真・挿画15葉からなる。

加納は訳序で本書について次のように評している。

「一隊員の自由な立場からの記述であって、他の隊員の日誌や手紙や手記を取り入れてつとめて多面的に探検の様相をえがくと共に、若干の時をへだてた冷静な回顧のなかにも探検当時の著者の若さから来る生気をも伝えている溌剌たる好著で、恐らく数ある探検記のなかにおいて“世界最良の書”の一つに該当するものではあるまいかと思う。」

本書が伝える南極の気候風土の苛烈さ、アムンセンとの南極点到達争い、スコットと隊員達の友情は、多くの若者に感動を与え、彼らに探検への強い憧れを抱かせた。世界がいまだ多くの神秘や挑戦に満ちていた時代からの言葉を、「日本最良の訳書」の一つである本書から今一度あらためてじっくりと味わいたい。

ガラードは緒論で南極探検の歴史とスコットの第1回、第2回探検の概要を述べている。

20世紀初頭、南極は地球上に残された最後の“未知の大陸”であった。各国の威信と権益の対象となる処女地であり、極点到達を目指す機運は世界中で高まっていた。1901年、英国海軍士官R.F.スコットは、ディスカバリー号による南極探検隊隊長となり、極点まで850kmの南進記録を達成した。1909年には、ディスカバリー号探検隊のメンバーだったシャックルトンが、極点まで178kmの最南到達記録を樹立、各国の探検隊の目をさらに南極点へと引きつけた。そして、1910年にテラ・ノバ号がロンドンを出港する。

1910年6月1日、探検船テラ・ノバ号は33名の隊員を乗せて、ロンドンを出港した。1911年1月17日、マクマード湾ロス島エヴァンス岬に基地を建設する。スコットの第2次探検の目的には、科学上の観測・調査も含まれていたが、スコット自身にとっては南極点到達が国民に約束した大目的であった。エヴァンス岬の基地から極点までは直線距離にして1370km余あり、そのため途中に補給所を設ける必要があった。翌年夏の南極点到達を目指し、直ちにデポ(前進基地)の準備が全力で進められた。しかしその時、アムンセンもクジラ湾に基地を建設し、極点を目指して着々と準備を進めていた。

小屋

1911年4月〜10月、エヴァンス岬の基地で全員が越冬生活を送った。この間、新聞を発行したり、科学者達の講義や隊員のそれぞれの専門について講習が行なわれた。また、ウィルソン、パワーズ、ガラードの3人は、皇帝ペンギンの発生学的研究のために、人力そり2台を引いてグロージャー岬へ冬旅行に出かけた。卵を採集することはできたが、この旅行の目的だった皇帝ペンギンの発生学についは不十分な成果しか挙げられなかったが、5週間にわたりブリザ−ドに痛めつけられて帰還したこの旅行について、スコットは「本当にこれこそ未曾有の困難な旅であった」と調査隊員達の苦労を称えた。

いぬぞり

春となり、いよいよ極点旅行への出発準備が整った。1911年10月24日、エヴァンスら4人の先発隊が2台の雪上車でエヴァンス岬を出発した。南極での雪上車の使用はもちろん初めてであり、大いに期待されていたが、出発から1週間足らずで2台とも故障し、修復不可能となった。次いで11月1日、スコットら10人の馬そり隊が、最後に11月5日にミアーズとドミートリーの犬そり隊2班が基地を出発した。12月9日、広大な氷原と横断山地との境界近く、ピアドモア氷河へ2日ほどの地点に到達し、旅の第1段階の氷床の行程は終った。ここで役目の終ったポニー(翻訳書では矮馬)5頭が射殺された(基地を出発する時は10頭であったが途中で半分が使えなくなり、次々と射殺された)。殺した馬は解体され、犬の餌となり、隊員も食べ、また帰りの食料として貯蔵した。

人力

旅の第2段階は、ピアドモア氷河を遡行する行程であった。12月10日、4人一組で曳く3台の人力そりと2台の犬そりが出発、翌11日には氷河上に最初のデポを設置、ミアーズとディミトリの犬そり隊が帰路についた。犬そり隊と分かれたのち、3隊12人はおのおの360kgの荷物を積んだそりを引くことになった。それは実に大変な仕事であった。

「荷物は非常に重かったので、誰かちょっと手を休めてもそりが止まるのである。そりは軟らかい雪の中に鋤のように沈んでしまって、二三百メートル引きつづいて動かしてゆくのが精一杯であった。そりを始動させるのは、曳航するよりもずっと辛い仕事であった。というのはそりをちょっと動かすのに10回乃至15回も渾身の力をそり綱にかけなければならなかった。」

帆

12月22日、氷河上に3つ目のデポ設置を終え、ここから支援隊4名が帰還した。1月2日には高原地帯の標高3000mを越えた。1月4日、南緯87°32′の地点で、エヴァンス少佐ら3名が支援の任務を終えて帰還した。最終的にスコット隊長、エドワード・ウィルソン、ヘンリー・ポアーズ、ローレンス・オーツ、エドガー・エヴァンスの5名が極点を目指すこととなった。

1月9日、シャックルトンが1909年に到達した南緯88°23′を越え、翌10日には最後のデポを建設した。この頃から気温が平均−28.2°、気温は−34.3°まで下がり、強い向かい風が吹き荒れ、全員が常時ひどい寒気を感じるようになった。

1月16日、極点まであと1日の地点で、1本の黒い旗と北東と南西の両方に走っているノルウェー人達のそり、スキー、犬の足跡を見つけた。

この日のスコットの日記、

「ノルウェー隊は余らの機先を制して極の第一人者となりたり。そは余らにとりてはすさまじき落胆にして余は祖国の人々に対して慙愧至極なり。万感こもごも至り、論難回を重ねたり。明日極点に到達し、しかるのち出しうる限りの全速をもって帰途を急がざるべからず。------」「極地の正に然り。さりながら予め期せしところとは大差の状況の下に。-------吹きあるる風、気温−29°、しかも妙にしめっぽく、大気の寒威は絶えず骨にまで透徹し-------。神よ!こは恐怖の場所なり-------」

1月17日18時30分頃、基地を出発してから78日目にしてついに極点に到達、翌18日に英国国旗を建てた。しかし、その時はアムンセンが到達してからすでに1ヶ月が経っており、極点にはノルウェー国旗が立てられていた。極点から3km程離れた場所にノルウェーのテントが設営され、食料、防寒具、手紙が置かれていた。

テント

帰路、猛烈なブリザードとますます低下する気温に悩まされて、思うように前進が出来ない。2月16日にエヴァンスが凍傷と疲労から死亡、3月16日には足に重度の凍傷を負ったオーツが、「ちょっと外へ出てくる」と言葉を残してブリザードの中をテントから出て行方不明となった。皆の足手まといにならないように自ら命を絶ったのである。3月21日、残ったスコットら3人は極点から1152km、1トンデポまで1日行程の18kmの所でテントを張るが、極寒と猛烈なブリザードの為に前進を阻まれる。この時スコット達の持っていた食料はたった2日分だった。

支援を終えて帰還した隊員たちは、苦闘の末に2月末までに全員基地に到着したが、彼らの旅行も命をかけて壮絶なものであったのである。

1トンデポ付近で極点隊3人の遺体が発見されたのは、次の夏を迎えた1912年11月12日、アトキンソン軍医の指揮する救難隊によってであった。テント内には遺品の他、死の直前まで書かれたスコットの日記・地質標本等も遺されていた。特筆すべきは、南極点でアムンゼン隊から委託されていた手紙である。アムンセン隊が帰途に全員遭難死した場合に備え、2着の到達者に自分たちの初到達証明書として持ち帰ることを依頼し書かれたものであった。スコット隊が所持していた事によりアムンセン隊の南極点先達は証明され、また「自らの敗北証明を持ち帰ろうとした」としてスコット隊の名声を高めた。

スコットは1912年3月29日付の日記で次のように記している。

「三月二十九日木曜。二十一日このかた余らは絶えず西南西乃至南西の強風に見舞われ通しなり。二十日には各自二杯づつの茶をわかす燃料と二日分の食料を有したり。爾来、日ごとに二十キロを距る貯蔵所へ出発の構えをなしいたりしも、天幕の外にはただ荒れ狂う吹雪のありしのみ。いまや何ら好転の希望を齎しえず。余らは最後まで頑張らざるべからず、されど勿論、身は刻々に弱り行きて、終局は遠からざるべし。不憫のことなれど、もはやこれ以上、書きつづけうるとは思われず。入寂。願はくは余らの家族の上を見守りたまえ。」

スコットの遺書(スコットと隊員の遺族らに計12通)はイギリスの名誉に対する隊員の働きを称え、遺族への保護を訴たえたものである。

国民に対しての遺書で、遭難に至った理由を次のように記している。

「公衆への言葉

遭難の原因は組織の欠陥にありしに非ず。打ち込むべきあらゆる危険にあたりて不運なる目にありしに基づく。

一.千九百十一年三月における矮馬(注:矮馬;ポニーのこと、デポ設置作業中に氷が流れ出して3頭を失った)運送の失敗の為、余の意図したるよりは出発を延期するのやむなきにいたり、かつ運搬すべき資材の限度を低下せしめたり。

二.帰路を通じての悪天候、特に南緯八十三度において余らを停滞せしめたる長き荒天。

三.加えるに氷河下部における軟雪により進度を減じせしめられたり。------後略」

そして最後に国民に次のように呼びかけている。

「われらに命あらば余はわが僚友が打ち克ちたる酸楚(注:苦しみ痛むこと)、忍耐、勇気につき物語るべし。その必ずやいかなる人々の心をも感動せしめずんばおかざるべし。これらの粗末なる書きつけと吾らの遺骸とは必ずや顛末を物語るならん。されど、くれぐれもわれらのごとき大きく富める国はわれらに頼りをりし家族を恙なく見守りくるることと信ず。 アール・スコット」

いぬぞり

1913年1月18日、待ちに待ったテラ・ノバ号がエヴァンス岬に入って来た。そして、探検隊は1月22日に南極大陸をあとに帰国の途についた。

最後にガラードは言う。「探検とは知的情熱の肉体的表現である。―」

山岳館所有の関連蔵書

Farthest North(I),(II)/F.Nansen/1897/

The Heart of the Antarctica Vol1/E.H.Shackleton/1909

Scott’s Last Expedition (1)(2)/L.Hurley/1913

Expedition South/W. Ellery Anderson/1957

The Crossing of Antarctica/J.Fucha, V. &E.Hillary/1958

South, The Endurance Expedition/E.Shackleton/1999

南北極地探検記/加宮貴一/講談社/1937

孤独/R.E.バード少将/大江恵一訳/大東出版社/1939

白瀬中尉探検記/木村義昌・谷口善也/大地社/1942

南極の征服(上)(下)/ロアルト・アムンゼン/道本清一郎訳/淡海堂/1943

極地を探る人々/加納一郎/朝日新聞社/1950

極地に逝ける人々/ド・ラ・クロワ/奥又四郎訳/新潮社/1957

南極物語/ド・ラ・クロワ/近藤等訳/1958

南極横断 地球最後の冒険(上)(下)/V.フックス/山田晃訳/白水社/1959

フラム号漂流記/F.ナンセン/加納一郎/筑摩書房/1960

アムンセン探検史/加納一郎/平凡社/1962

アムンセン 極地探検家の栄光と悲劇/エドガー・カリック/新関岳雄・松谷健二訳/白水社/1967

アムンセンとスコット ー南極点への到達に賭けるー/本多勝一/教育社/1968

白い大陸/W.サリバン/田中融二訳/早川書房/1968

スコット/Pブレンド/高橋泰郎訳/草思社/1969

極地探検/加納一郎/社会思想社教育文庫/1970

極地探検物語/近野不二男/玉川出版社/1976

南極点/R.アムンセン/中田修訳/ドルフィンプレス/1980

南極探検日誌/R.スコット/中田修訳/ドルフィンプレス/1986

南極点/ロアール・アムンゼン/中田修訳/朝日新聞社/1994

世界最悪の旅/チェリー・ガラード/戸井十月訳/小学館/1994

南極のスコット/中田修/清水書院/1998

エンデュアランス号漂流記/A.ランシング/山本光伸訳/新潮社/1998

南へ エンデュアランス号漂流記/A.シャックルトン/奥田祐士・森平慶司訳/ソニーマガジンズ/1999

その他

番外 フォスコ・マライーニ

Review/trance2/Maraini.html

番外 フォスコ・マライーニ 番外 フォスコ・マライーニ(Fosco Maraini)人物伝

フォスコ・マライーニ(1912-2004) 文化人類学者、写真家、探検家、登山家

1912年11月15日、彫刻家の父アントニオ・マライーニ、小説家の母ヨイ・パブロフスカの長男としてフィレンツェに生れる。フィレンツェ大学で自然科学を専攻。1935年、シチリア貴族の血を引くトパーツィア・アッリアータと結婚。

1937年、著名な東洋学者ジョゼッペ・トゥッチ教授のチベット学術探検隊に写真家として参加。写真集「LONTANO TIBET」(邦訳「チベット」)、「Dren Giong」(邦訳「ヒマラヤの真珠」)を出版。

1938(昭和13)年12月15日、日伊交換留学生として日本の国際学友会の外国人研究者奨学金を取得し、トパーツィア夫人、1歳半の娘ダーチャを伴い来札。北大医学部解剖学教室の児玉作左衛門教授の下で、無給助手の身分でアイヌ民族の人種的起源についての研究を行った。

マライーニはイタリアの山岳界では名を知られた一流の登山家で、学生時代からイタリア・アルプスの峰々を歩き回り、ドロミティのいくつかで初登頂の記録を持っていた。スキーの腕前は素人の域を脱しており、札幌にも自前のスキーをイタリアから持ち込んでいた。

北大構内の外国人教師用宿舎へ入り、英語講師レーン夫婦、ドイツ語ヘッカー講師らと親交を結ぶ。レーンの紹介で宮沢弘幸、武田弘道、松本照夫らスキーと登山が好きな学生達と冬山登山、スキーツアーに盛んに出かけた。特に宮沢とは登山や小旅行で行動を共にする機会が増えていき、その度に2人の友情は深まっていった。山岳部員でスズメの愛称で親しまれた武田との交流は、武田が1984年に死亡するまで続いた。

1939(昭和14)年初夏、学生の発案で発足した外国人講師と学生の親睦集会「心の会」(心のふれあいの会)が、外国人家庭を持ち回りの会場として始まった。国全体がますます軍国主義に傾斜し、若者に閉塞感が漂い始めていた時代、外国人との交流、自由な発想と発現のできる場は、学生達にとって自由な空気を呼吸できる、世界に向って開かれた小さな窓であった。のち、この集会を特高が目をつけるところとなり、後に述べる宮沢とレーン夫婦の逮捕へとつながる。

1940(昭和15)年1月5日、北大山岳部ペテガリ隊10名の内8名が、コイカクシュ札内沢で雪崩により遭難死した。マライーニも当初よりこの隊に参加する予定であったが、娘ダーチャの発熱の為、本隊より3日遅れて出発、隊員が誰もいないBCで3晩を過ごし、連絡が取れないまま下山を開始した。下山途中で遭難の知らせを受けて現地へ向う坂本直行ら捜索隊と遭遇、遭難を初めて知った。

マライーニはこの遭難事故から稜線への重い幕営装備荷上げの不利を覚り、イタリアの山岳雑誌に掲載されていたイグルーの試作を思い立ち、宮沢と手稲山に登り実験、問題なく作成できることを確認した。この結果に自信を持ち、同年3月、宮沢と旭川の八島定則の3人で十勝岳から大雪山への縦走をイグルーを使って敢行する。美瑛の澤でイグルーに1泊、翌日十勝岳に達したが、激しい暴風雪のためにそれ以上進めず続行を断念、白銀温泉に下った。マライーニのイグルーはしっかりと山岳部員に引き継がれ、昭和18年1月5日、今村昌耕らはコイカクシュサツナイ岳頂上に建設したイグルーから、山岳部宿願のペテガリ岳厳冬期初登頂を果たした。

アイヌ研究ではしばしば二風谷を訪れ、そこで知合った医師ゴードン・マンローと宣教師ジョン・バチェラーのアイヌ救済、殉教的な生き方に強く惹かれた。昭和17年、マンローの臨終には、この時期外国人が遠距離の旅行をするのは至難の業であったが、京都警察の上層部に必死に嘆願し、旅行許可を得て二風谷まで駆けつけ、チヨ夫人と2人で最後を看取った。アイヌ研究の成果は、1942年イタリア大使館から「GLI IKU-BASHUI DEGLI AINU」(アイヌの髭揚箆)として刊行された。

1940(昭和15)年6月、イタリアの欧州大戦参戦により、奨学金が切れたあとの戦火のイタリア帰国が困難になり、京都大学に開設されたイタリア語科に講師として採用され、1941(昭和16)年3月末、トパーツィア、ダーチャ、札幌で生れた二女ユキを連れて京都へ移った。2年3ヶ月半の札幌滞在であった。

1941(昭和16)年12月8日、太平洋戦争開戦と同時に、レーン夫婦と宮沢弘幸がスパイ容疑で特高に逮捕された。宮沢は若者らしい興味から、また自身の見聞を広める為に日本各地、千島、満州などを頻繁に旅行していたが、旅行中に得た軍事機密をレーン夫婦に提供していたという容疑であった。特高による全くのでっち上げであったが、翌年12月、レーン夫婦に懲役12年、宮沢に15年の有罪判決が確定する。

1943(昭和18)年9月8日のイタリアの無条件降伏以来、特高はマライーニ一家を京都飛鳥井町の自宅に軟禁し、外部との一切の交信を禁止する。10月13日、ムッソリーニに代わったパドリオ政権のイタリアがドイツに宣戦を布告、敵国人となったマライーニは夫人、3人の娘(ダーチャ、ユキ、京都で生れたトニ)と共に名古屋市郊外天白にあった松坂屋の保養施設天白寮に、各地から送られてきた16名のイタリア人と共に捕虜として強制収用された。これから1年半、マライーニ一家は幼子を抱え、飢えと寒さとの壮絶な戦いを強いられる事になった。日本政府から捕虜への配給食糧を警官が横流し、そのため1日僅か800カロリー分の食料しかを与えられなかった。警官の不当で過酷な捕虜取扱いに抗議し、マライーニはついに、警官達の目の前で自分の左手の小指をマキ割り用の斧で切り落とした。この事件後、警官たちは食料の横流しをやめ、待遇は少しずつ改善されていった。マライーニの必死の抗議が勝利を勝ち取ったのである。

昭和20年5月中旬、名古屋へのB29による空襲が激化する中、イタリア人たちは天白寮から豊田市東広瀬にある広済寺へ移された。監視は以前より緩和され、住環境などもある程度改善したものの、食料不足は相変わらず深刻で、蛇、蛙、野草を取って飢えを凌いだ。終戦翌月の9月、ようやくイタリア人たちは解放され、愛知県が用意した名古屋市内の宿舎に落ち着いた。2年に及ぶ非人道的で過酷な収容生活であった。

英語、日本語に流暢なマライーニは、釈放後、丸の内の占領軍事務所(GHQ)の要請で、日本人採用の面接係として働いていた。イタリア帰国の船が手配されるまで、何もしないで居られるほどの経済的余裕はなったのである。昭和21年1月、この事務所を宮沢弘幸が訪ねてきた。宮沢は昭和20年10月10日に宮城刑務所から釈放され、東京の両親の下で静養していたのである。4年間、日本の警察に非道な虐待を受け、心身ともに破壊されてまるで老人のような26歳の宮沢にマライーニは驚き、ショックを受ける。1947(昭和22)年2月22日、宮沢は刑務所生活で罹った結核の為に死去する。盲目的で残酷な日本の軍国主義の犠牲となったのである。

懲役12年の刑で刑務所生活を送っていたレーン夫婦は昭和19年、交換船でアメリカへ帰国する。事実無根のスパイの罪を着せられ、日本の官憲に非道な虐待を受けたが、戦後昭和26年、北大からの求めに応じて、再び北大で教鞭をとることになった。

1946(昭和21)年2月中旬、マライーニ一家はイタリアに帰国する。来日以来7年2ヶ月ぶりであった。帰国後、東洋各地を精力的に歩き回り、1948(昭和23)年にはジュゼッペ・トゥッチ教授の率いる第2回チベット遠征隊に加わり、2度目のチベット入りを果たす。帰国後、その経験を「Segreto Tibet」(邦訳:「チベット―そこに秘められたもの」)にまとめ、1951年出版した。

1953(昭和28)年、マライーニはに苦難の経験をし、愛憎交々の感情の染み付いた国・日本に取材の為に8年ぶりに帰って来た。マライーニはある種の日本人を憎んだのは確かであったが、それが日本人全体に対する偏見につながらなった。それはレーン夫婦と共通する感情であったろう。マライーニ自身の言葉を借りれば、捕虜経験のおかげで、彼の日本に対する親愛の念は「戦前よりも成熟し、深まっていた」のである。(石戸谷滋「フォスコの愛した日本」)

来日の目的はイタリアのある放送局がスポンサーの、日本についての文化映画作成であった。長期間にわたり京都、アイヌ、東京、舳倉島などを取材した。舳倉島での取材からは1961年、「L’isola de Pescatrici」(邦訳「海女の島」)を出版した。

帰国後、3年を費やして長年の日本文化研究、撮り溜めた選りすぐりの写真、そして長年の日本での経験を材料に「ORE GIAPPONESI」を1956年、マライーニ42歳の時に出版、各国語に翻訳され大きな反響を呼んだ(邦訳「随筆日本」は2009年発行)。

1955年、戦中、戦後の苦楽を共にしたトパーツィアと離婚。

1958年2月、マライーニはイタリア山岳会のジョバンニ・モリーニ会長から、この年のガッシャーブルム?峯(8068m)を目指す遠征隊への参加を要請されて快諾、直ちに登山許可を得るためパキスタンへ向った。希望していたガッシャーブルム?峯は、既にアメリカ隊が許可を取得していた。次に前年へルマン・ブールが遭難死したチョゴリザ(7654m)を申請するが、これも桑原武夫を隊長とする京大学士山岳会が既に許可を取得していた。パキスタン政府は、代わりにガッシャーブルム?(7980m)を許可した。これを受けイタリア山岳会は、リッカルド・カッシン隊長以下マライーニを含む8名の隊員を送り、チョゴリザ初登頂の2日後の1958年8月6日、ワルテル・ボナッティとカルロ・マウリが辛苦の末についに頂上に立った。チョゴリザ隊は、登攀活動の途中で前年遭難したヘルマン・ブールのテントを発見、遺品を回収し、チョゴリザ隊のBCを訪問したマライーニらイタリア隊にヘルマン・ブール夫人に引き渡すべく託した。

(写真:チョゴリザBCの日伊登山隊、後列右から3人目桑原隊長、前列左から2人目マライーニ。提供:チョゴリザ隊隊員 芳賀孝郎氏)

マライーニは翌1959年、イタリア隊の公式記録「G4-Karakorum」(邦訳:「ガッシャーブルム?」)を発表、従来の登山紀行のマンネリズムを打破した世界を創出したとして評者の絶賛を浴びた。日本語版は、2段組み370頁の本文と80ページの綴じ込み写真からなる分厚い本である。

引き続いて1959年、東ヒンズークシュ・サラグラール峯(7350m)にイタリア山岳会の登山隊を率いて初登頂を果たした。

1959年から64年にかけて、オックスフォード大学セント・アンソニー・カレッジにフェロー(特別研究員)として招かれて滞在。

その後も1968年には並木見江子と再婚、1970年には大阪万博イタリア館副館長、1972年の札幌オリンピックにはイタリアチームの選手役員として来札するなど、終始日本との関係を持ち続けた。札幌オリンピックでの来日を機に日本をより広く世界に知らしめようと、日本文化、日本人、歴史を紹介した「JAPAN ‐Patterns of Continuity‐」(邦訳なし)を講談社インターナショナルから発行した。

1972年、新設されたフィレンツェ大学日本語・日本文学科に教授として招かれ、1983年まで11年間勤めた。この間、1973年に伊日研究学会を設立、会長に就任、その後名誉会長となった。フィレンツェ大学退官後は、生来の放浪癖を蘇らせ、東洋の国々を精力的に歩き回った。

1987〜88年、国際日本文化研究センター客員教授。

2004年6月7日、フィレンツェで91歳の生涯を閉じた。この世を去るに際し、神の啓示は特定の宗教のみに現れるものではなく、地球上のあらゆる事象から得られるものであると説く「最後の言葉」を“親しき友人諸氏”に残し、葬儀は無宗教で行なわれた。

フィレンツェのストロッツィ宮殿内、ヴィエッセウ図書館にはマライーニの希望によりその生涯をかけた東洋書籍コレクション8000冊と自作の写真7000点が収蔵されている。

長女ダーチャ・マライーニは現代イタリア文学を代表する作家。

1982年、勲三等旭日中綬章

1986年、国際交流基金賞

日本山岳会名誉会員

著書(邦訳のあるもの、*印は山岳館所有)

*チベット(Lontano Tibet) 塩見高年訳 春鳥社 1942

*ヒマラヤの真珠 牧野文子訳 精華房1943

*チベット―そこに秘められたもの 牧野文子訳 理論社 1958

*ガッシャーブルム?―カラコルムの峻峯登頂記録 牧野文子訳 理論社 1962

海女の島―舳倉島 牧野文子訳 未来社 1964

アイヌのイクパスイ ロレーナ・スタンダールディ訳 アイヌ民族博物館 1994

随筆日本 岡田温史監訳 松籟社 2009

上記以外の参考文献

北海道および大雪山の印象(北大山岳部部報7号) フォスコ・マライーニ 1928

フォスコ・マライーニ氏とペテガリ遭難の秘話−其の時代(北大山の会会報100号) 今村昌耕 2007

ペテガリの思い出(北大山の会編「日高山脈」付録) フォスコ・マライーニ 1971

イグルー普及と実践的登山(山の仲間と五十年(秀岳荘) 高澤光雄 2005

フォスコの愛した日本―受難の中で結ぶ友情 石戸谷滋 風媒社 1989

チョゴリザ登頂 桑原武夫 文芸春秋社 1959

武田弘道追悼集 会議は踊る―ただ一度の 武田ひろ子編 ミネルヴァ書房 1985

ある北大生の受難 上田誠吉 朝日新聞社 1987

フォスコ・マライーニの死にちなんで(aackニュースレター32号) 谷泰 2004/9

|

|

翻訳本(1925~1940) |

山岳館蔵書ガイド |

南極・北極 |

HOME

HOME

メニュー

メニュー