書評・出版・ 2025年5月5日 (月)

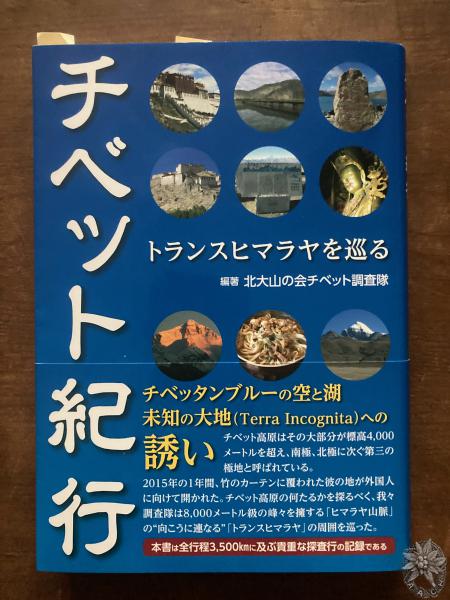

北海道大学山岳部OB、京都大学学士山岳会会員ほか、また南極越冬隊経験者らによる、2015年のチベット西端・アリへの自動車旅行の紀行。ラサから西へ往路はヤルツァンポ川沿いに、西端の拠点都市アリから東への復路はチャンタン高原の南縁をたどり、ラサへ戻るという総行程約3,500kmの往復およそ2週間の旅が記録されている。

北海道大学山岳部OB、京都大学学士山岳会会員ほか、また南極越冬隊経験者らによる、2015年のチベット西端・アリへの自動車旅行の紀行。ラサから西へ往路はヤルツァンポ川沿いに、西端の拠点都市アリから東への復路はチャンタン高原の南縁をたどり、ラサへ戻るという総行程約3,500kmの往復およそ2週間の旅が記録されている。メンバーは1960〜70年代に学生生活を送り、ヒマラヤやチベットに強い思い入れを持つ60〜70歳代の世代(2015年当時)。1960〜70年代のチベットは文化大革命で完全に立入禁止で、ヒマラヤは南側だけからだった。チベットは1980年代改革開放以降、外国人旅行者(特に日本登山隊)に対して徐々に開放されてきたが、その後尖閣諸島以降は日中間の冷え込みムードや北京政権の方針(チベット問題)により、再び閉鎖的な空気に包まれるようになった。だが、2015年当時は、制限がありながらもこれほどの広範な旅行が可能だった。変わりゆくチベットの貴重な「西域ルポ」と言える内容だ。

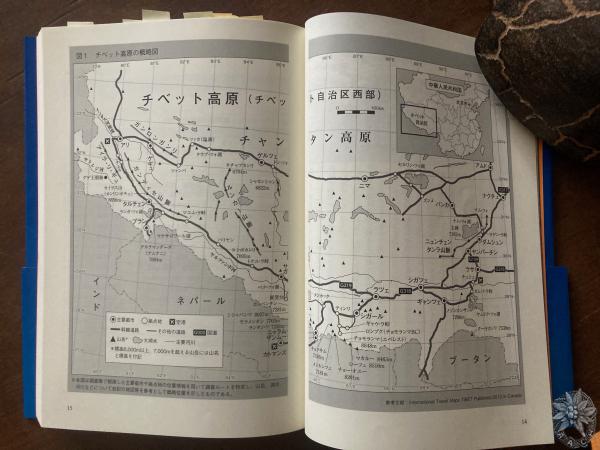

筆者(米山)は1991年と1996年に東チベットのナムチャバルワとチョモラーリ登山で訪れており、当時との比較の視点から本書を読んだ。2000年以降、中国政府はチベットの開発を加速させ、高速鉄道や自動車道路の整備を進めてきた。この結果2015年にはラサから西端のアリまで、自動車で7日間あれば到達できるようになっていた。1日あたり100〜500kmの走行が可能な道路網が整っていたということだ。スヴェン・ヘディンの時代なら半年かかっただろうとある。

また、漢族住民の流入が進み、北京や上海からの観光客が非常に多く訪れるようになっていたという印象とのこと。チベット高原の道路整備について、専門家である住吉氏が詳細に記述している記事が興味深い。

また、漢族住民の流入が進み、北京や上海からの観光客が非常に多く訪れるようになっていたという印象とのこと。チベット高原の道路整備について、専門家である住吉氏が詳細に記述している記事が興味深い。また、19世紀以降の英露日瑞のチベット探検史のダイジェストもよく整理されている。1980年のチョモランマ三国合同登山に参加した貫田氏や、1963年の北大ナラカンカール越境事件に関わった渡辺氏が、それぞれ当時の体験と事情を自ら触れている。

後半には、地質学や雪氷学を専門とする渡辺氏、在田氏によるチベット地質構造の概説が掲載されている。チベット高原がゴンドワナ大陸由来の三つの地質ブロックとその縫合帯によって形成されていること、ポタラ宮は三畳紀の石灰岩層にできたカルスト地形の上に建っていること、インダス川ーヤルツァンポ川の断層には、ユーラシア帯の下に沈み込むテーチス海の海洋プレートが突き進んだことで形成された貫入閃緑岩や花崗岩層が見られること、カイラス山の地質構造など、よくまとめられている。荒涼たる景観の自動車旅行とはいえ、こうした地質的読解力を持った眼があれば風景が意味を持つ。こうした研究者たちが長年取り組んだ研究のフィールドをようやくこの眼で見る旅なのだ。

刊行は旅から10年後の2025年だが、近年では珍しいチベット旅行記だ。ただし、10年のタイムラグがあるため、記述が2015年時点の情報なのか、2025年時点の視点を含んでいるのか判別しづらい点は残念だ。なにしろ、この間の中国およびチベットの変化のスピードは極めて速く、まして自分が知っている1990年代の状況とは、今やまったく異なるはずだ。

2024年のあとがきによれば、この旅行の翌年2016年以降、チベットは外国人に閉ざされたとある。久ぶりにして、当分出てこないであろうチベット旅行記となりそうだ。

いつの日か、チベットを自由に旅行したい。生きている間に叶うかはわからない。

編著:北大山の会チベット調査隊

発行 いりす(同時代社)

2025年2月刊

3500円

書評・出版・ 2025年5月3日 (土)

単館上映のドキュメンタリ映画ながら異例のヒットの映画公式ガイド本。映画もいいけどガイドブックもいい。

信州諏訪の信仰世界は諏訪大社以前の縄文時代由来ののミシャグジ神をベースにさまざまな信仰が重なる。映画は諏訪に残るさまざまな神事のドキュメンタリに加えて中世に行われたミシャグジ神事の再現シーンという冒険に出た。その背景、研究者たちの解説、それに1976年以来諏訪の信仰世界に関わってきたビジュアルフォークロアの北川皆雄氏と監督・弘理子氏の寄稿をはじめ、映画の持つ最大の魅力、「謎」の側面を読むことができる。

遠山郷の霜月祭、奥三河の花祭を、かつてオールナイトで取材したことがある。湯釜の周りで、次々と面を付け替えて、もはや今となっては意味を知らない神楽を次々に舞うまつり。同じ天竜川水系の流れを組む系譜ではないかという指摘があり、納得した。今回の中世神事の再現シーンを見て。

カメラマンは北大山の会の毛利立夫会員(1976年入部)。作品中最も私が惹かれたのは山の中を駆ける野生の鹿のギャロップ、長い長い疾走シーンだった。山は鹿だらけとはいえ、あれだけの尺の野生鹿の疾走を撮影するのは困難だと思った。

今年はこの映画を見た影響で、諏訪大社上社本宮から守矢山〜辰野への山越え、それに入笠山から釜無山へのスキーロングアタック、鉢伏山から三峰山〜和田峠〜下社へのスキー山行を連発した。尖石の縄文博物館にも。

諏訪の神さまが気になるの!

(概要 寄稿)

中沢新一、藤森照信、夢枕獏、守矢早苗、松井優征、弘理子、北村皆雄、北條勝貴、いとうせいこう、能登麻美子、原摩利彦、大小島真木、中西レモン、吉松章、塩原良、山本ひろ子、宮嶋隆輔の寄稿。鵜飼幸雄、石森三千穂、田中基、北村皆雄による座談会

https://shikanokuni.vfo.co.jp/

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DTHBL2R6

書評・出版・ 2025年4月24日 (木)

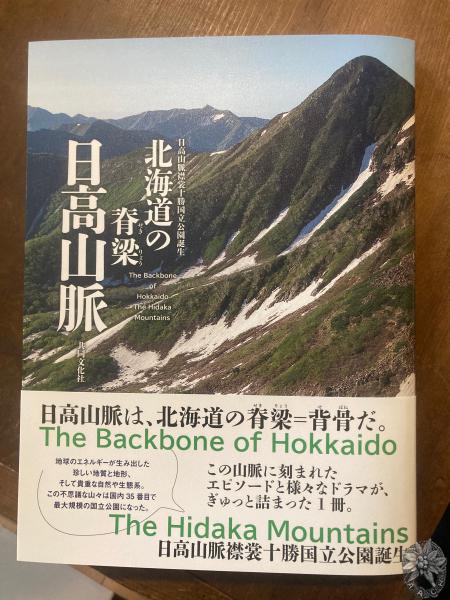

久しぶりの、日高山脈本が出版された。

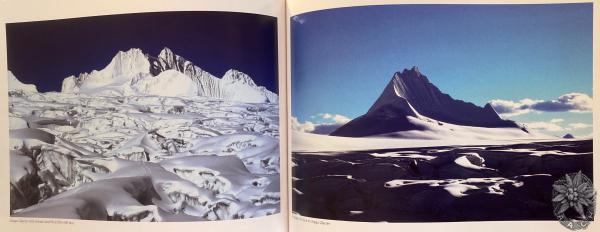

久しぶりの、日高山脈本が出版された。1970年代〜80年代には日高山脈の航空撮影を含む大型写真集があった。冬期縦走の地形研究のため、大真面目にその写真を毎日見ていた。もとより登山道のない特殊山域だから、参考になる記録としては部室にあった手書きでヨレヨレの山行記録か、活字で読みやすいのは部報だけだった。

久しく経った今も、日高の最深部はまだまだ当時と変わらず無垢であるのが嬉しい。頓挫した日高横断道路計画の経緯も記されている。

実のところ、登山愛好者でさえおいそれとは行けない日高の奥に、多くが求めるようなガイド本はつくれない。今回のように日高を扱う総合的な本が出版されるチャンスなど、ずっと無かったのではないだろうか。

そんな本に寄稿する僥倖をいただいた。

日高の物語として、いつでも読み返したい北大山岳部の黎明期の先人(須藤宣之助、伊藤秀五郎、相川修)たちの紀行文紹介、コイカク沢と十ノ沢の遭難、画家・坂本直行氏の足跡などをグラフィック豊かに辿る。

深い深い日高の、冬と夏の魅力を(小泉章夫、米山悟、松原憲彦)が書いた。美しい写真を沢山提供してくれた若手OBたちの21世紀の超人的冬期長距離縦走山行について、それから今では北大山岳部の得意技に育ったイグルーの生い立ちについても詳しく書いた。

1990年に卒業論文と同時に編集作業に没頭した北大山岳部部報13号の折込特大付録で、日高山脈の鳥瞰図を手描きで描いたものを、今回再掲載していただいた。35年も経って彩色されよみがえった力作を見ていると、一つ一つの線の上を歩いた時間を愛おしく思い出す。

1990年に卒業論文と同時に編集作業に没頭した北大山岳部部報13号の折込特大付録で、日高山脈の鳥瞰図を手描きで描いたものを、今回再掲載していただいた。35年も経って彩色されよみがえった力作を見ていると、一つ一つの線の上を歩いた時間を愛おしく思い出す。地質、地形、アポイの植物の記事も、写真と図版の豊かな編集だ。南日高の2つの山岳古道についても興味深くまとめられている。「日高山脈と人」をテーマに多面的なテーマを盛り込んだ本だ。

表紙写真と巻頭には、山スキー部OBの伊藤健次さんの撮りたてホヤホヤ写真。雪渓のカールボーデンをトコトコ歩くクマが見えるだろうか。

大きくて、重くなくて、手触りの良い本。

書店のほか、アマゾンでも購入可能になるとのこと。発売日は4月27日。

共同文化社

2025年5月15日 初版

編著者 黒川伸一

2700+税

書評・出版・ 2025年4月10日 (木)

国立公園の制定を機に、この春、日高山脈を巡る山と人の関りに焦点を当てた書籍が出版されます。

国立公園の制定を機に、この春、日高山脈を巡る山と人の関りに焦点を当てた書籍が出版されます。内容は5章からなり、写真豊富な構成です。

「先縦者たちの感慨」として山岳部のパイオニア、須藤宣之助、伊藤秀五郎、相川修の紹介。

地形・植物の恵み、日高山脈百年物語として、ルームの登山史が多く触れられます。

また、「魅惑の登山フィールド」として積雪期登山を米山悟会員(1984年入部)が、渓谷登山を小泉章夫(1974年入部)、松原憲彦(1990年入部)会員が執筆します。

更に猿留山道と様似山道という古道、坂本直行氏に関する記事、日高の山々の登山案内と山麓施設の

紹介まで、日高山脈に関する新旧のテーマの記事が盛り込まれています。

近年の若手OBたちの相次ぐ日高全山縦走等の際の美しく厳しい山行写真もふんだんに使わせていただきました。

書店に並びましたら手にとっていただければ幸いです。

表紙写真:伊藤健次(山スキー部OB)

発売日:2025年4月24日

出版社:共同文化社

2700円(税込2970円)

書評・出版・ 2025年1月30日 (木)

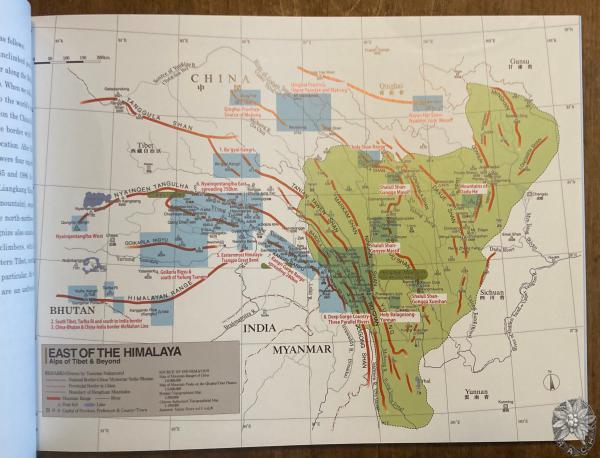

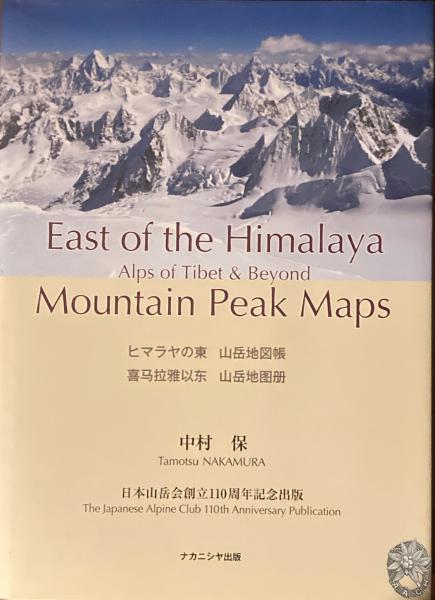

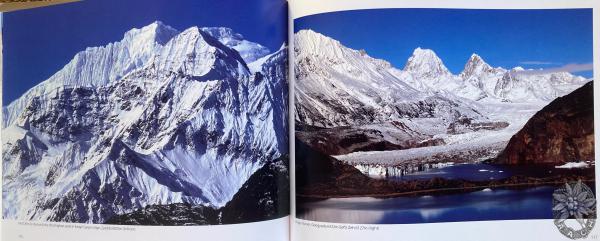

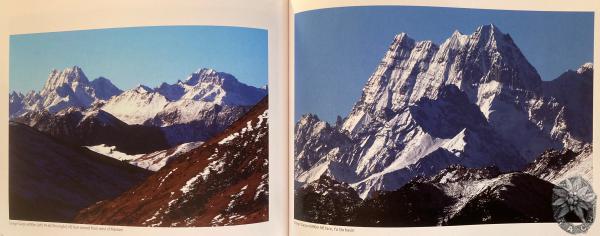

著者・中村保氏は1934年生まれ。一橋大山岳部で1960年代にペルー、ボリビアアンデスで初登攀など実績を残したあと、1990年からは秘境、横断山脈の研究を続け、著書を連発してきたことで知られる。「ヒマラヤの東」「深い浸食の国」「チベットのアルプス」など。この地域の地理に関して世界で最も詳しい人ではないだろうか。若い頃は先端クライマーで、サラリーマンも勤め上げ、晩年からこの横断山脈未踏山域の研究踏査と、言う事無しの人生だと思う。

著者・中村保氏は1934年生まれ。一橋大山岳部で1960年代にペルー、ボリビアアンデスで初登攀など実績を残したあと、1990年からは秘境、横断山脈の研究を続け、著書を連発してきたことで知られる。「ヒマラヤの東」「深い浸食の国」「チベットのアルプス」など。この地域の地理に関して世界で最も詳しい人ではないだろうか。若い頃は先端クライマーで、サラリーマンも勤め上げ、晩年からこの横断山脈未踏山域の研究踏査と、言う事無しの人生だと思う。ナカニシヤ出版 2021年 8800円 226p

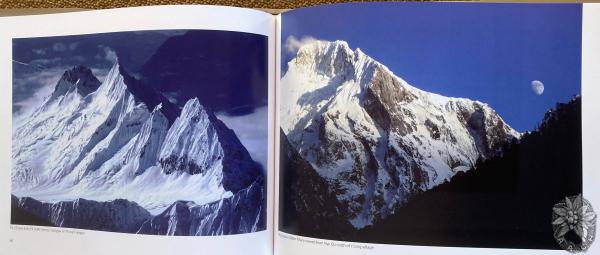

アルパインクライマーよ、世界最後の辺境にはこれだけの未踏峰が未だあるのだよ!と呼びかけているようだ。

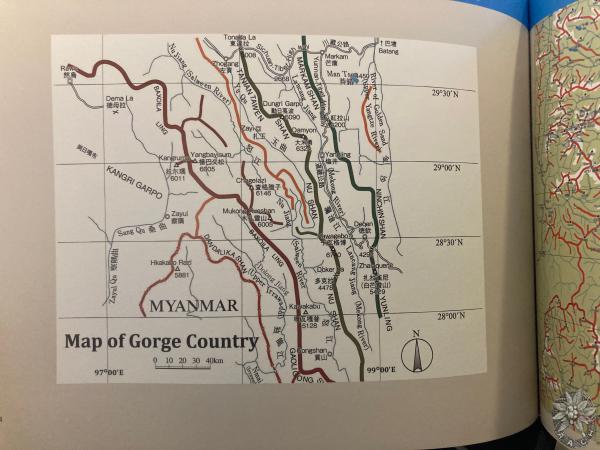

交通インフラ的にも、国情的にも近づくだけで一苦労の山域のため、「クライミングに専念したい人」には高嶺の花というか、むしろ「面倒くさい地域」ではあるが、その反面、情報過疎、記録無しの未踏ルート、未踏山頂ににあふれている。これぞ探検魂を発火させるエリアなのだ。でも、鋭鋒ばかりでテクニカルにはヤバそうだ。だからクライミングに専念している人にこそ登ってほしい山ばかりなのだ。青い四角形の部分の詳細地図が掲載されている。

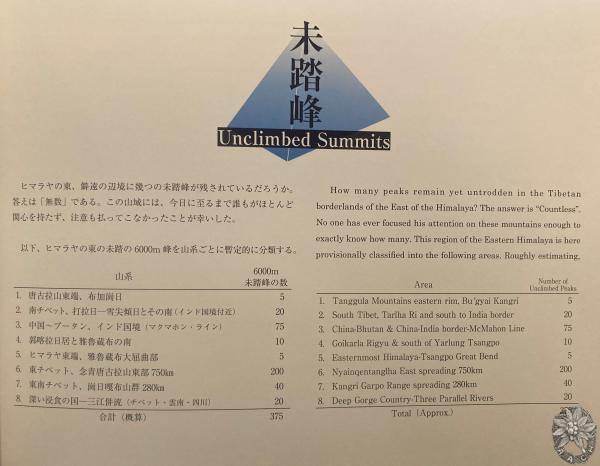

交通インフラ的にも、国情的にも近づくだけで一苦労の山域のため、「クライミングに専念したい人」には高嶺の花というか、むしろ「面倒くさい地域」ではあるが、その反面、情報過疎、記録無しの未踏ルート、未踏山頂ににあふれている。これぞ探検魂を発火させるエリアなのだ。でも、鋭鋒ばかりでテクニカルにはヤバそうだ。だからクライミングに専念している人にこそ登ってほしい山ばかりなのだ。青い四角形の部分の詳細地図が掲載されている。 巻頭にある著者作の表では、6000m台の未踏峰は概算375峰で、5000mに目を向ければ無尽蔵とのこと。本は日本語英語の併記。英語読者にも向けられている。

巻頭にある著者作の表では、6000m台の未踏峰は概算375峰で、5000mに目を向ければ無尽蔵とのこと。本は日本語英語の併記。英語読者にも向けられている。空撮を含む写真はもちろん素晴らしいが、地形図が豊富だ。中国領がほとんどなので尾根型と谷記号のみで等高線まではないが、苦労して集めたものなのだろう。見ているだけでうっとりする。色鉛筆で模写して憶えたくなる図だ。

「三川山域」の紹介を私なりに概説すると、横断山脈とは、東から大河が南北に三本流れている。

「三川山域」の紹介を私なりに概説すると、横断山脈とは、東から大河が南北に三本流れている。●揚子江(長江)上流部名・金沙江(チンシャジャン)→東シナ海(上海)へ

●メコン川 上流部名・瀾滄江(ランツァンジャン)→南シナ海(ベトナム)へ

●サルウィン川 上流部名・怒江(ヌジャン)→インド洋(ミャンマー)へ

+更に1本の

●イラワジ(エーヤワディー)川支流の独龍江(ダロンジャン)→インド洋(ミャンマー)へ にギュギュッと圧縮され挟まれた山脈が東からタテに合計4本。地球上で最もしわくちゃな地域だ。

7000m峰の貢嗄山(ミニャコンカ)、6000m峰の梅里雪山(メイリシュエシャン・カワカブ)は日本隊も関わり知られているけれど、その他にもこんなにたくさん未踏の山頂もルートもある。 横断山脈に加えて、ヤルツァンポ川→ブラマプトラ川→ベンガル湾の大屈曲部周辺の山々の紹介もある。ここは7000m峰のナムチャバルワとギャラペリだけは日本隊にも縁があり知られているが、その他の山々、それにブータンヒマラヤのガンケルプンズムと周辺、チベット高原のニェンチェンタングラ山脈と、かなり広範囲が対象。

改革開放の80年代後半から90年代半ばにかけ、日中登山界は親しかった。私はNHKの番組取材で1991年ナムチャバルワ、1996年チョモラーリの登山隊に加わった。この時期は日本山岳会、ヒマラヤ協会を始め多くの登山隊がチベット未踏峰に向かったが、90年代終わりくらいからは尖閣諸島問題やチベット問題などもあり、また、日本の海外登山層の変化もあり、このエリアへの関心はそれ以来ずっと高まらないままの印象だ。

中村氏の集大成は

中村氏の集大成は ヒマラヤの東 山岳地図帳

日本山岳会創立110周年記念出版 日英中国語ナカニシヤ出版

2016年刊 10000円

今回はそのよりぬきで写真セレクト版というかんじだろうか。前作は地図が主体で日中英3ヶ国語で文章豊富。今回の本は、文章は少なめで写真が大判。6000m未踏峰の一覧が特徴的。

日中英語の表記で、中国語音のアルファベット表記は少しクセがあり素直に読むと違う音の字がある。しかもチベット語に漢字を当てたその漢字音韻をアルファベット表記したものなので、かなりひっくり返っていて、とてもカタカナに表記する勇気がない。中国語(北京語)のカタカナ表記は、対応する日本語カナが無くていつも苦労する。と思えば有名峰や大きな山脈名以外の、個々の山頂名などは漢字化されず、チベット音そのままアルファベット表記も多い。漢族がまだ表記していないということかもしれない。

東チベット、念青唐古拉山東部(北東部)

東チベット、念青唐古拉山東部(北東部) p80 Pk5630m峰とPk5640m峰 Gonrpu Gl.Y'iong Tsangpo

p81 Hayungarpo6388m 北面 Nye Qu north of Y'iong village

東南チベット、カンリガルポ山群 280km東部

東南チベット、カンリガルポ山群 280km東部 p112 Pk6350m峰北東面 Lhagu氷河中流より

p113 Pk5480m峰北面 Lhagu氷河中流より

東南チベット、カンリガルポ山群 280km東部

東南チベット、カンリガルポ山群 280km東部 p116 Pk6726m峰 カンリガルポ山脈の第三高峰(後ろ)、Zyaddo峰6025m(手前)

p117 Lhagu氷河、Gongyada 6432m(左)、Zeh 6127m(右)

深い浸食の国Geuzong山塊(Dungri Garpo,Damyon)

深い浸食の国Geuzong山塊(Dungri Garpo,Damyon) p134 DungriGarpo6090m(左)、PK6070m峰(右) Markamの西から見た北東面

p135 DungriGarpo6090m北東面 Yu Qu盆地

深い浸食の国ー梅里雪山山群

深い浸食の国ー梅里雪山山群 p144 Holy Mianzim6054m(左)Jiajiren-an(Five Crown Peaks)5470m(右)梅里雪山 雲南西藏境

p145 Jiajiren-an(Five Crown Peaks)5470m 東面 梅里雪山

書評・出版・ 2023年12月19日 (火)

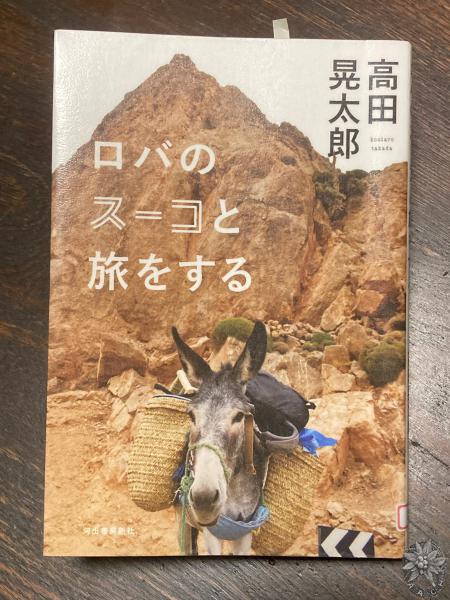

筆者は旅に魅入られた人。ヒッチハイク好きの北大生だったのも実にわかる。そして徒歩旅行、自転車旅行の延長に、ロバとの旅を思いつき実践する。イラン800km、トルコ1200km、モロッコ1500km。探検的使命や記録狙いでもない、目的地さえ無い。ただロバとの長期徒歩旅行を実践したかった。

私は以前満洲北部で初めてロバを見た。大きな耳、いつも何か食べている。目の周りの白い縁取りデザインがパンダみたいにどこかとぼけている。何故か日本には全く居ないし寓話の中でしか出てこないけれど、ロバは前々から非常に気になる存在で、徒歩旅行をするのに良い相手だと思っていた。以前、日本縦断徒歩旅行の友人が、うちに寄って数日食客をして旅立っていった際も、手記にロバのスピードについて書いていたのも印象的だった。本当にそんな寓話のような人が現在いて驚いた。

筆者のロバ愛文がよくて、そこがこの本最大の見せ場かも知れない。無心に草を食む表情、耳や目や、動き一つも描写し、ロバを見ているのが本当に好きなのが分かる。交尾未遂に終わったロバが未練がましく泣き叫ぶ姿の清々しさに感銘を受けるところも好きだ。しまいには糞の形状の芸術性まで書き込む。

イランやトルコの警察は鬱陶しい。アル中やヘンタイや憲兵もいる。やはり自由な人間はどこでも公権力に妬まれてしまうのだ。トルコも20年前くらいからロバはいなくなったと。やはり内燃機関が安上がりで、インフラができれば世は車に替わる。モロッコで今もロバが居るのはインフラが無いからだ。アトラス山脈の旧知の古老を訪ねる話が印象深い。

著者の「歩いていけばどこにでも行けるという実感」、登山愛好家の私は共感する。なぜ山登りや旅が好きかと言えば、百年前の車の無い時代のように体を使い、生きていることを実感するのが好きだからなのだ。

生きていることを実感する旅に、人間以外の相棒としてロバはぴったりだ。人の最高の教養の一つは、人以外の生きものとの意思疎通ではないだろうか。近代が捨てた大きな教養の一つだと思う。バックパックではなくロバと。ただの荷物持ちではなく盟友として。とても新鮮で清々しい。

以前北海道にいたとき、乗馬で弓を射る流鏑馬を少しかじったことがある。南米パタゴニアでは、馬の背に乗ってまる二日間、荒野を旅したことがある。馬に認められるまで付き合うしか無い。認めてくれれば、勝手に働いてくれる。

この百年、あれだけ地上に栄えた馬は一気に数を減らした。長くかけて築いた人馬共同の文化も技術も風前の灯火だ。数年前、信州で馬に犂を引かせて稲作する馬耕や木材を運ぶ馬搬を実践する数少ない継承者にあった。青森にいたときは背丈よりも積もる雪を除雪車で大がかりにどけるクルマ社会ではなく、馬橇と山スキーで暮らすような「馬文化実践特区」を作って、世界中の馬好きを集める地域の可能性を夢見た。馬よりも扱いやすいというロバなら、可能性が広がる気がする。ロバを沢山の人が連れて歩く日本。そんなすてきな未来を夢想している。

国境を越えるとき、いつもロバと別れる、別れのシーンも好きだ。ヒッチハイクと同じく、お礼を言ってさっと別れる。別れることに不器用になった時代だという気づきも印象的だった。私もこんな旅をする山登りをしたい。

書評・出版・ 2023年5月13日 (土)

日大山岳部員の北極探検隊員として犬ぞり習得のためにグリンランド最北の村に一年住み込みに行ったら、その暮らしに魅力を感じて、そのままエスキモーになった男の半生を書いた自叙伝。1972年から猟師になって、1989年の本。現在も80歳近くで続けていると思われる。

日大山岳部員の北極探検隊員として犬ぞり習得のためにグリンランド最北の村に一年住み込みに行ったら、その暮らしに魅力を感じて、そのままエスキモーになった男の半生を書いた自叙伝。1972年から猟師になって、1989年の本。現在も80歳近くで続けていると思われる。内容が稀な話である以上に、とにかく文章が上手く面白く、最後まで引き込まれた。自分の経験だけを書いていてこの面白さ。山野井泰史の自伝にも通じる、やっていること、生きる姿勢の凄さ自体が文体をおもしろくする典型か。表紙やグラビア写真がやけにキマってると思ったら和泉雅子氏だった。

現地の娘と結婚までして、なぜまたそんな人生を選んだのか。

「その日暮らしではあるが、生活していく上で人に命令されることもなければ、命令することもない。いっさいが自分の責任において自由に生きられる。とてつもないスケールの自然の中で猟をして、自分の手でとったその獲物を主食とし、衣類とする。生活の機構が単純で、自分の働きがそのまま生活に直結する。良くも悪くも、完全に自分が人生の主人公だ。」(p61)

山登りなんかより面白くなってしまったのだ。

エスキモーのいる北極圏は日本で言えば樹林限界以上の風雪地帯、夏でも高山植物かコケくらいしか生えない。ソリや住居に使う材木はどれも流木だ。そこを住処にする理由は、厳しい環境でも人は工夫をすれば慣れてしまうということ、それから何をおいても「極上のごちそう」があるからだと、本を読んでわかった。おカネがない世界では、ごちそうが獲れることの意味がとても大きい。この環境は苦界では無く、欲とか隠しあいの煩わしさを持たない真の喜びを知る世界なのだ。彼はそれをいち早く見抜いたのだ。

猟の方法の詳述が具体的で面白い。アザラシのフリをして「だるまさんごっこ」みたいにして近づいたり、アザラシのフリを演じてみたり。地上で最高の「ごちそう」海獣たちはこの厳しい環境なら捕食者が来ないと進化したが、「地上で最高にススんでる」エスキモーが、あの手この手で捕まえる。

見かけは最悪、味は極上の、鳥の発酵食品キビヤ。食に対する人の偏見と順応性についても知る話が多い。エスキモーは「生肉を食べる人」というお隣の先住民(森林系)による差別的な意味が語源というが、実はほとんどは生ではなく半解凍の生、ルイベのような状態で、ナイフで削いで口に運ぶらしい。なるほどと思う。ちなみに別の本で読んだけど18世紀にフォークができる前は欧州の王様でも右手にナイフ、左手は素手で肉塊を切って口に運んで食事していたそうだ。つい最近のこと。

海獣やトナカイのバラし方、分配法、各臓器の効能についても詳しく、おもしろい。シロクマの肝臓はビタミンAが豊富すぎて食べると具合が悪くなる話(p153)、とれたての海獣の胃袋には食べたてのおいしい海産物がたくさん入っていてこれも余禄になる話、更に村の古老が話す伝説やおとぎ話、不思議な霊的な話なども。伝聞や翻訳ではなくエスキモーの暮らしを日本語で直に読める最良の書だと思う。

大島氏が最初に最北の村シオラパルクに着いた日、数ヶ月前からやはり犬ゾリ習得のために住み込んでいた植村直己との交流があり、その人柄も書かれていて面白い。エスキモーたちはこの二人を歓迎してくれて嫁さんまで世話してくれた。結婚式の正装に、新品のシロクマのズボンとブーツ(カミック)っていうのがすごくいい。

イグルーに関しての記述は少しだけ。この地域ではイッドゥギアというらしい。冬の旅の猟のベースキャンプでつくるが「極北ではそれを造るのに適した雪はなかなか無いものだ」とのこと。やはり雪の質が鍵になる。「今でも冬の間に定着キャンプを定めてそこから猟に出かけるような場合、イッドゥギアを作ることもある。慣れた人はものの1時間で作り上げてしまう。マイナス三十度四十度でも、中で石油コンロひとつつけていれば充分暖かいのである」(p199)

猟とは人にとってなんだろうと考える。「私は猟が好きで漁師になった。ガイドをして歩くより好きな猟をしていたい。お金がなければ物質的な生活レベルを落とせばよい。」(p221)自分の人生の舵取りを自分で握り続けた満足感を感じる。

いま2023年、大島さんは、シオラパルクのエスキモーたちは、好きな猟を続けることができているのだろうか。温暖化と環境汚染の影響は極地地方に押し寄せる。

エスキモーになった日本人

大島育雄 1989 文藝春秋社

書評・出版・ 2023年4月26日 (水)

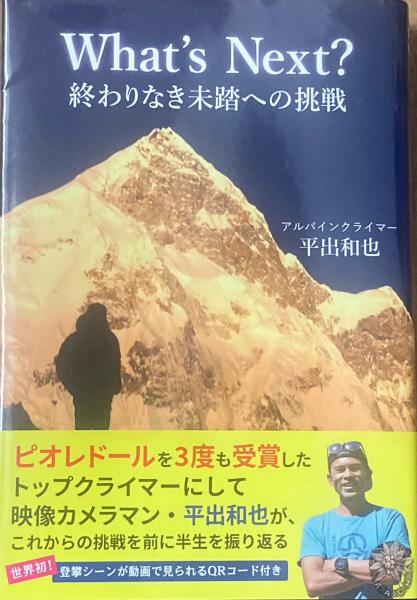

1979年生まれの平出和也、2000年ころから名前を聞くようになったけれど、この本を読んで、その軌跡と考えがよくわかった。

1979年生まれの平出和也、2000年ころから名前を聞くようになったけれど、この本を読んで、その軌跡と考えがよくわかった。競技者として体を作り込んだあと、山を知る。競技にない自由が山登りにはある。ヒマラヤの高山を求めて大学山岳部の登山隊に入る。誰にも登られないルートを求めて、カラコルムに山を見に行く。次々と脱皮していく。地形図や写真を研究して、美しい山の宝のルートを掘り当て、「夢のファイル」を貯めていく。パートナーと出会い、別れて、続けてきた。

幸運もあったけれど、美しいルートを見つけて自分の力との兼ね合いでギリギリ登ってくるセンスが彼には有るのだと思う。登る山がどれも美しく、憧れるような名峰ばかりだ。シブリン、ライラ、カメット、スパンティーク、ナムナニ、シスパーレ、ラカポシ・・・。ピオレドール三回も納得の軌跡だ。カッコいい山ばかりの未踏のルートばかりを。本の構成もうまく、ルート図入の写真もよく、山行記録集としても満腹の本。

アマダブラムの救助ヘリ墜落は痛恨だと思う。こんなつらい経験もしていたのか。

この本は先日、札幌で「山岳TV取材の30年」という演題で、私が講演をした際に、寺沢玲子さんに「ハイ、これ」と手渡されたもの。ちょうど買って読まなきゃと思っていたところだった。なんでレイコさんが平出さんのサイン本を?と思ったのだけど、読んでわかった。平出さんの初パキスタンの船出のときからのご縁だったのだ。若い人たちとの熱気あふれる懇親会で、レイコさんとあまり話せず残念だった。

私は1990年からTVカメラマンで、山岳部経験のおかげで8000m峰を含むヒマラヤ高峰登山取材に何度も携わった。カメラ8kg三脚8kg+酸素タンク8kgを担いでガッシャブルムIIの山頂にも立った。平出さんの15年前の私の世代はTVカメラが重く、小さなカメラの画質は悪かったので、あまり使えなかった時代だ。漬物石並みに重い電池の消耗も早く、単行本サイズのビデオテープも大きかった。この時代、高画質高額の撮影機材はTV局の独占物で、従って映像取材の機会も独占物だった。だから、山岳部出身の私程度の経験のカメラマンが行ける「冒険」の取材はできた。

よく言われるように「TVの登山シーンでは映っている人よりカメラマンのほうが一番大変でしょ」というのは本当だ。自分より登れる相手、自分のレベルからかけ離れたルートの取材番組はできない。私も、山野井泰史のホンキのクライミングを撮れるとは思えなかった。

小型カメラが高性能化し、電池と記録媒体の小型化、高性能化と価格低下が21世紀になり劇的に進んだ。2010年代には私自身もよく取材に使うようになった。猛吹雪で撮るものが無ければ自撮りもして、現場の状況も心象さえも伝えられる。

そして、これによって、山岳映像取材はTV局の独占を離れ、クライマー自らが撮ることができるようになった。平出さんはまさにその時代に現れたエクストリーム山岳カメラマンとなった。トレラン登山取材さえこなす体力も他者の追随を許さない。

ドローンが「夢の映像」を実現するようになってから、実は私自身はあまり山岳番組を見なくなった。低空俯瞰映像は完璧すぎてお手上げで、私の手を離れたな、と感じたせいだと思う。でも講演の前に「シスパーレ」の番組録画をようやく見た。クライマー自身が撮るしかないヤバい雪壁のクライミング。先のことは全く読めない山行ならではの筋書き不明の展開、と、見るものに迫る作品だった。このレベルのクライミングは、彼らにしか撮れない。そう思った。そして、私は一体これまで、何を撮りたかったのだろうか?と今も考えている。

自由について、パートナーについて、失敗について、未知について、準備について、「メモ帳から」とあるページの言葉が、すごく良かった。

人生の最高点は、山と違ってその時はわからないかもしれない、と今は思う。下り始めてから「あれ、おれ今もしかして下ってる?」とわかるのが山と違うところ。下りが難しくて危険が多く事故が多いのは、山と似ているかも。と、友人に言ったら、下ると危ないから、人生では下っちゃダメだね!と言われて、目からウロコだった。全くそのとおり。

平出さんには、この先K2未踏の西壁がある。

書評・出版・ 2023年4月11日 (火)

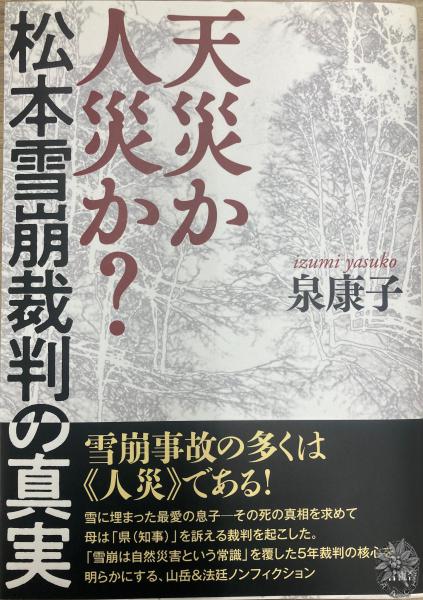

30年以上前の雪崩事故裁判について、この3月、その一部始終をまとめたノンフィクションが出版された。私の登山人生の初期の頃と時代も人々もとてもかぶっている事件だったのに、この本を読むまでその裁判の詳細を知らなかった。そのことが読後感として大きなショックだ。登場人物のほとんどの人を知っていて、そのとき札幌から長野市にも転勤で住んでいて、報道にも携わっており、山にも登り込んでいたのに。

著者は泉康子氏、やはりそのころ「いまだ下山せず!」という自らの山岳会の遭難のノンフィクション作品で読んだ覚えがある。取材は判決後十数年経ってから、出版は更に十数年経ってからという。なぜ今?とも思うが、私にとっては大きな意味があった。今回、当事者の高校教諭そして同級生の、西牧岳哉氏から送ってもらった。

1989年3月、北アルプス遠見尾根のスキー場トップ近くの雪山登山講習会で雪山初心者の高校教諭酒井耕氏が亡くなる雪崩死亡事故があった。講習は長野県教育委員会主催で初心者の高校山岳部顧問と生徒が対象だった。「雪崩は天災」とする県に対し「 雪崩は予見できた人災」で、県はその過失責任を認めるよう1990年に犠牲者母の酒井三重氏が訴訟を起こした。5年間の裁判の末1995年11月原告側が勝訴。山のベテランの認識不足と準備不足を登山の素人の原告側が雪崩の学習をして論破していく経緯が書かれている。非常に画期的な判決だった。

県や組織の対応はお決まりで、訴訟しなければ泣き寝入りするしかない、これは今も同じだ。だがそういう話に加えて、当時の登山界のベテランたちでも、雪崩の最新の誘因などの知識に無知で、経験と勘だけに頼っていた。死亡事故は運が悪く、山での事故は共同責任であり、訴えるなんてとんでもないという時代だったことを思い出す。法廷で「経験者としてできることはやった」「そんなことを言ったら山なんか一歩も登れなくなる」という被告側の発言は、当時の私と大して変わらないし、今でも私の中にあるのではないか?

当時1980年代終わりくらいから雪崩は科学的な知識で見なければならないという新田隆三氏、中山建生氏の雪崩講習会を私自身取材した。北大の阿部幹雄、樋口和生、福沢卓也もそれ以前からの山仲間であり札幌で何度か講習会を取材した。雪崩学が急速に登山者の間に広がりはじめた境の時代だった。それほど雪崩事故防止の取り組みに関わっていたのに、なぜ私はこの裁判にあまり関わらなかったのだろう。

それは今から思うと、係争ごとに抵抗を感じ「山の素人たちに、安全管理のためとして、自由な山登り、リスクを受け入れた魅力ある山登りを制限されてしまうのでは無いか」と心のどこかで警戒していたのではないだろうか。もちろん、自主的な登山と、講習会での新人の安全確保とでは話は全く違うのだが。その点を今ほど区別して考えていなかったと思う。つまり当時の感覚として私は、雪崩の誘因に関しては最新知識を持っていたのに、責任論に関しては被告側と大差なかったのだと思う。今になってこの読書をしてそれを思い出し、恥ずべき過去の感覚を思い起こす。

亡くなった酒井耕さんも、ずっと裁判を支えてきた西牧さんも、私とは高校で同学年の仲だった。物静かで粘り強い彼は、ずっと母の酒井三重さんの訴訟を支えた。10代20代を通じた親友を失った西牧さんや、女手ひとつで育てた息子を理不尽に失った母親の気持ちなど、以前の私には正直わからなかった。私も山で多くの友人を亡くしていたけれど、それはいわば同志の死への思いであり、一緒にしてはいけない感覚なのだ。私は死んだ友人たちの両親に、不用意なことを口にしたりしなかっただろうか。今になってそんなことを思い出す。

西牧さんは今、我々のいた松本深志高校の山岳部顧問をしていて、毎年3月18日前後に、その雪崩現場前で現役高校生たちにその話を語り続けている。私は何年か前から西牧さんの講習会に、イグルー講師として参加している。今年は私の娘が山岳部員となって参加した。そんなふうに、自分の子供が大きくなってみて初めて、酒井三重さんの苦しんだ気持ちを想像することがようやくできるようになったと言っていい。

ずいぶん長いこと鈍感だったことを、気づかせる読書だった。

判決のあった1995年は阪神淡路の震災と地下鉄サリンの年だ。世の中のリスク管理や組織の安全管理責任意識などは、この頃から変わっていったと思う。山や冒険の危機管理は、私が密かに「恐れていた」社会になったのだろうか。わからない。だが一方でその後も危機管理されるべき初心者講習の事故は続いた。2000年大日岳雪庇崩落事故、2017年那須の雪崩事故。

裁判も傍聴していない、当時の取材も随分後からというのに臨場感あふれる裁判シーンなどノンフィクションの書き手としての力がすごい。三重氏や中島弁護士の若い頃からの育ちが詳しく書かれ、遠回りのようで意外にも重要だった。なぜこのような裁判を続けることができたのかという点に納得がいく。

新田隆三先生も亡くなってしまったけれど、本が世に出てよかったと思う。

天才か人災か?松本雪崩裁判の真実

泉康子 言視舎 2023.3

明らかな間違いあり。

p152 宮本氏が「1992年ナムチャバルワの登攀隊長」は間違い。1996年チョモラーリでは

p304 北大山岳部、登山部、山スキー部が混乱している。登山部は無い。確かにわかりにくいとは思う。

書評・出版・ 2023年3月7日 (火)

東大スキー山岳部が1984年に初登したk7の快挙は、私が同じ年に北大の山岳部に入部したから、なんとなく知っていた。でも、北大はこんな垂直岩壁の鋭鋒を登るようなセンスでは無く、ひたすら寒冷山地の長期山行を志すようなクラブだったので、あまり関心も無かったと思う。そのとき5年目のセンパイだった藤原章生さんが、K7を率いた永田東一郎氏が上野高校山岳部でのセンパイだったと知ったのは今回の評伝でだった。私の3年(部では4年)上が藤原さん、その3年上が永田さんという世代関係だ。

東大スキー山岳部が1984年に初登したk7の快挙は、私が同じ年に北大の山岳部に入部したから、なんとなく知っていた。でも、北大はこんな垂直岩壁の鋭鋒を登るようなセンスでは無く、ひたすら寒冷山地の長期山行を志すようなクラブだったので、あまり関心も無かったと思う。そのとき5年目のセンパイだった藤原章生さんが、K7を率いた永田東一郎氏が上野高校山岳部でのセンパイだったと知ったのは今回の評伝でだった。私の3年(部では4年)上が藤原さん、その3年上が永田さんという世代関係だ。この本は凄い登山家の物語では無く、80年代の今から思えば自由な教育を受けた世代が生み出したハチャメチャな快挙と、魅力ある才にあふれた人物がいかに周りの人たちを吸引し、渦を作って行くのか、そして才あふれる永田氏が社会ではいかに遭難してしまったかを丹念に追った物語だ。たくさんの関係者のインタビューが登場し、著者によれば「群像劇」となっている。

著者自身の生い立ちも永田氏との関連で語られる。親の世代の持つもの、東京都東部の丘の上と下の町、目上の人に対する遠慮ない話しぶりなど。自由な校風の高校だった私にも覚えがある。でも未だにそれはやめられない。「十代から二十代にかけての成長期、人は変わる。というより、集団に染まる。」永田さんが上野高校山岳部と東大スキー山岳部で人格を作って行った過程をたくさんの資料から丹念に追っていく。ドウドウセン遡行、利尻のボブスレー滑落、滝谷の転落など、強運もある。

K7のあと、きっぱりと山をやめた永田さんを、和田城志氏が、「本当の山を知らずに終わったのではなかろうか?」と評している。山を競技の場、発表の場、スポーツの場として活動する傾向があるほど、長続きはしないと私も思う。北大には無縁だった重荷のシゴキやパワハラ関係が、今は凋落した大学山岳部の強い印象を残している。人目の多い本州の山だからこそ、屈折したシゴキが生まれたのでは無いだろうか?東大にはシゴキは無かったようだが、「他者との対抗」は、山では続かない動機だと思う。誰とも競わないことを憶えたとき、山は自分のものになる。

読んだ直後に著者藤原氏と一週間のイグルー山スキー山行に行き、酒も飲まずにこの本の話をたくさんした。本人設計の建物まで出かけ、フラれた女性にまで話をきく。人の評伝を書くことの果てしなさと面白さを思った。何よりこれだけの本を書かせるだけの魅力に永田さんがあふれていて、その様が本人を知らない私にも生き生きと感じられる。

評伝はおもしろい。丹念に山行記録をたどると、人生で初めての山と、最後の山がすぐ隣同士で日付も同じだったことを発見した驚きなど。著者以外は本人しか知らない心の中を知った喜びだ。これだけの評伝を書き終えれば、本人が親しかった人たちのための、とりわけ家族のための墓標になると思う。そして、すべての読者に問いかける。この限りある人生で、あなたは何をしたいのかと。

酔いどれクライマー永田東一郎物語

80年代ある東大生の輝き

藤原章生

2023.3 山と渓谷社

HOME

HOME

メニュー

メニュー