書評・出版・ 2021年1月28日 (木)

1920年前後、第一次大戦後の好景気で日本社会は鉄道が伸び、大衆の観光や旅行や登山活動にも広い裾野が伸びた。以前から大学生を中心に行われていた登山界にも逸材が流れ込んできた時代で、老舗の大学山岳部はこの頃相次いで山岳部を創立した。北大もスキー部が1912年から創部、そこから山岳部が独立したのが1926年。

リュックサックはもともと現役の部報であり、2011年に14号が出ていて、今回は15号。1990年代・平成以降は現役部員が少なかったためリュックサックは次第に両者合同の内容で編集されているようだ。内容は過去100年の早大山岳部のあゆみがダイジェストで記される一方、14号以降の10年分の活動報告が厚めに盛り込まれている。

冒頭のまとめはよくまとまっていて、早稲田の100年を今回初めて知ることができた。実は早稲田の歴史について、失礼ながらこれまであまり印象がなかった。K2の大谷映芳氏と、翻訳家の近藤等氏と、あとは80年代の同世代数人の名を知る程度だった。早稲田は伝統があり部員も充実していたのに、死亡遭難事故や不運が多くヒマラヤ登山では79年ラカポシ、81年のK2まで成功を得ることができなかったことを初めて知った。また、その後の世相の変化による90年代以降の部員減少期の組織的葛藤や不信。ヒマラヤで活躍を期待されたやる気に満ちた若手が次々に死亡遭難事故で失われる苦しみなど、かなり踏み込んで事情を読むことができた。

巻末に年次順の会員名簿が併記されている。おかげで記録を見る際にたいへん助かるのだが、会員の総数が、ここに載せられるほど少ないことに驚いた。80年代以降のほとんどの年は一学年一人か二人しかいないのである。よくぞ続いてきたものと思う。

どんな時代でも大学山岳部にしかない魅力は、学生時代の当事者にはその時はわからないけれど、100年も続いた縦の時間軸を越えて、皆が同じ青年期を過ごした経験を共有できることだ。行く山は同じでいい(違う山でもいいけど)。馴染みのメンバーが生涯居る。おなじみの雪稜で迷い、おなじみのナメ滝で滑り落ち、おなじみのクラックに右手を突っ込む。おなじみの飲み屋におなじみのヒュッテ。ヒマラヤやデナリはオマケだ。老いたメンバーはそのおなじみの定点があることで、自分がどれだけ遠くまで来たか確かめる。若いメンバーには尊敬する先輩がいればそれでいい。そして、山で死んだ仲間のことを時々思い出すのだ。人のライフサイクルをまたいだそういう共同体は今、日本でほぼ失われつつある。なにかに勝たなくていい、文化を伝承するのが、大学山岳部でありたい。

書評・出版・ 2021年1月26日 (火)

著者は硫黄島1945司令官、栗林中将のノンフィクション「散るぞ悲しき」で憶えのある著者。かなりの鉄道オタクとのこと。特に廃線ジャンル。樺太鉄道は憧れなので期待して読む。雑誌の連載紀行をまとめたものなので旅行記として読みやすい。

著者は硫黄島1945司令官、栗林中将のノンフィクション「散るぞ悲しき」で憶えのある著者。かなりの鉄道オタクとのこと。特に廃線ジャンル。樺太鉄道は憧れなので期待して読む。雑誌の連載紀行をまとめたものなので旅行記として読みやすい。サハリンは、アイヌ・ニヴフ・オロッコ、ロシア、日本、ソ連の時代変遷で地名が三つある。ロシアとソ連時代でも違う。サハリンの地図を片手に、更に地名対照表を片手に読むと更に楽しい。

白秋、賢治など日本統治時代に訪れた人々の足取りも盛り込まれチェーホフ、林芙美子、村上春樹まで改めておさらいできる。後半の宮沢賢治の亡き妹を悼む詩集と辿るパートは東北本線や津軽海峡の下りなどの検証なども含めてサハリンからは離れるけれど、時刻表や車種の証拠からも詰める乗り鉄オタク手法込みのノンフィクション検証で、1923年の傷心の旅を解析するところはお見事。賢治の詩編の一言一句の吟味になるが、これはこれで大変面白かった。はるか昔読んだ賢治の詩は不思議と心に残りあり、詩特有の曖昧な受け取りだった言葉の数々も先行研究もうまくまとめられてこの本で明確になりました。賢治特有の草花や鉱石の解説も詳しい。妹の死、樺太鉄道旅行、そして銀貨鉄道の夜への流れを解釈する。

やはり樺太山脈スキー縦走に行かなければならないなあ。山岳部の仲間と、コロナが収まったら、旧国境を積雪期に越えて北上したい。帰りは鉄道で帰るのだ。やる気が出てきました。何キロくらい、無補給で行けるだろうか。

書評・出版・ 2020年12月16日 (水)

日本山岳会東海支部で、1970年のマカルー南東稜初登以来、50年間名古屋岳人のヒマラヤ遠征、東海支部の組織運営を担ってきたご本人77歳の総まとめ自伝本。東海山岳に関わった人にはたいへん興味深い歴史の、一つ一つの裏側を語ってくれる。

日本山岳会東海支部で、1970年のマカルー南東稜初登以来、50年間名古屋岳人のヒマラヤ遠征、東海支部の組織運営を担ってきたご本人77歳の総まとめ自伝本。東海山岳に関わった人にはたいへん興味深い歴史の、一つ一つの裏側を語ってくれる。そして、AACHにとっては、偉才、原真氏の右腕として尾上氏が携わった数々の話が興味深い。東海支部設立、アンデス、ヒマラヤ遠征のゼロからのスタート、組織作り、資金集め、日本山岳会本部との確執(というかみんなが知っている妨害工作)、現場での破綻、遭難スレスレの格闘と成功などの歴史が尾上氏目線で語られる。関係者の多くが亡くなっているのも、おそらく今書ける理由でもある。やはり生き残った強みである。みんなが知りたいことでも、関係者が居る前ではなかなか文字にはできないものだ。何より尾上氏のその後果たしてきた実績と信用が、彼の書くことならと、周りを納得させられたのだろう。50年経って、やはりマカルー南東稜は歴史になったのだ。

1970年マカルー南東稜初登は、ヒラリーに「あの南東稜をまさか日本人が登るとは」と言われた、当時難しすぎる未踏8000mのバリエーションで、同年の日本山岳会(本部)のエヴェレスト(ノーマルルート第六登)に比べると、事情を知るものには段違いの快挙だった。だが、これは「思想家・原真」の強烈すぎるリーダーシップによって鍛え上げられた先鋭集団だから成功した。そのいきさつを、原さんの右腕役を務めた尾上氏が文章にした本書は、まことに興味深い。マカルーを、東海支部を、新撰組にたとえる下りがある。「尾上、明日までに○○を切れ」とささやく原さんはまさしく土方歳三ではないか。ぞくぞくするような展開である。

本書後半では、原さんが去った後の東海支部の40隊にも及ぶ海外登山隊の切り盛り、尾上さんを育てた東海高校剣道部、日大山岳部の活動なども触れられる。名古屋という土地に於ける人のつながり、その時代の背景が、門外漢にも判って大変おもしろい。1960年代の日大山岳部が極地山行に傾倒していたのを少々知ってはいたが、ここまでグリーンランドや北極点に通っていたとは。ヒマラ高峰系の海外ではなく、ソリを曳いて未知未踏の極地エリアに分け入るスタイルは北大の志向に近いものがある。日大山岳部の池田錦重氏や、名古屋山岳会の 加藤幸彦氏も触れられる。私はお二人と90年代にガッシャブルムやチョモラーリで山行を共にしたことがあり、知らなかった一面を読むことができた。人には出会う以前から歴史があり、そのいきさつを知ると、知っている人であってもまた多面的に見えてくる。

「誤解を恐れずに書けば、山登りは死ぬほどおもしろいのであり、おもしろいほどあっけなく人が死ぬ世界である。」ぎくりとするが的を射ている。誤解されそうなので書くが、人の死がおもしろいのでなく、「(その山登りがギリギリ生還するような過酷なレベルのもので、おもしろければ)おもしろいほどあっけなく人が死ぬ」という意味と解釈する。敢えて誤解されそうな書き方をするところが尾上氏流の味かと思う。こんなお節介は不要か。原真も書いていた。「山には死があり、したがって生がある。下界の多くにはそれがない。」

また原さんの本をよみたくなった。

尾上昇(おのえ・のぼる1943年生まれ) 2020 中部経済新聞社 1600円+税

書評・出版・ 2020年9月29日 (火)

東海大山岳部で2006年、若くしてK2登頂を果たした小松由佳さんは、その後山をやめてシリアの遊牧民を撮影するフォトグラファになった。なぜ山をやめたのか、以前はそれを知りたかったが、今は少しわかる。K2登頂生還者というオリンピック並の金メダルは、その後自分の山登りを若々しく無邪気に正直に続けていくのには重すぎるものだったのかもしれないと推測する。信頼できる仲間、積み上げた技術と体力、高所で酸素が切れてもヤラれなかった才能、これだけそろえても更に強い運が加わらなければK2から生還はできない。彼女は賢明で、成功のあと、足りたものを知り、無理に世間の期待や相場に合わせて「高所登山中毒」に陥ることなく、自分の別のテーマにすっと移行したのではないか。

家族を大切にし、伝統の中に価値を見出し幸福に暮らすシリアの家族を撮影した写真集、「オリーブの丘へ続くシリアの小道で」は、彼女の新しい世界をみせてくれた。しかし、2011年に始まった民主化運動を弾圧するシリアの内戦はその後地獄と化して、今現在も10年近く続く終わらない悪夢だ。シリアに関わった彼女は、幸せだった人たちのその後の窮状を危険な治安機関の制限のなか撮影、あるいは取材し続ける。

https://aach.ees.hokudai.ac.jp/xc/modules/AACHBlog/details.php?bid=745&cid=7

帯に角幡氏とヤマザキマリ氏の推薦文が。探検家角幡氏はわかるが、ヤマザキマリの応援はなるほどと思った。小松氏は、シリアの60人もの大家族の末っ子男性と結婚し、元ベドウィン(遊牧民)の砂漠伝統家族の仲間入りをするという、思い切った人生を選択していて、この点が「モーレツ!イタリア家族」の一員になったヤマザキ氏や、イギリス人と結婚し最近おもしろい本を連発しているブレディみかこ氏に通じるたくましさがある。本著の前半はそんなベドウィン風の古き良きイスラム的大家族の幸福な魅力が語られるのだが、今世紀最悪のシリア内戦の当事者として、ストーリーは続いていく。

思うに彼女は、選ばれてしまった人なのだ。強剛登山家が4人に一人の確率でがあっけなく死んでしまうことで有名な死の山K2から、仲間と才能と努力と運に恵まれて生還した運命といい、地獄と化すなんて想像もしなかったほんの数年前の幸福な時代のシリアを知った上で、今の惨状を知ってしまった運命といい、本人も予期しなかったことではないか。

しかし、アフガンの故・中村哲氏も言っていた、「見てしまった、知ってしまった、放っておけない」これが彼女の運命ではないかと思う。そして運命は、弱い人間を選びはしない。大学山岳部で山登りにとことん打ち込み、強い心を持った彼女だから、今こうしてシリアの内戦から逃げずに歩んでいけるのだ。そしていま最もやりがいのある仕事、ちいさな二人の子供と歩む実り多い人生を過ごしているさなかだと思う。

「山岳部員出身」というちかしさから、20代の数年間を山登りのことばかりを考えて過ごしたという共感から、彼女の人生をひとごとと思えない。彼女は、自分で選んだ人生の舵を決して離していない。船は波に漂うが、舵だけは自分で握り続け続けている。子どもたちのビレイを続けながら。その姿がとても尊い。

人間の土地へ

小松由佳

2020/9

集英社インターナショナル

書評・出版・ 2020年4月15日 (水)

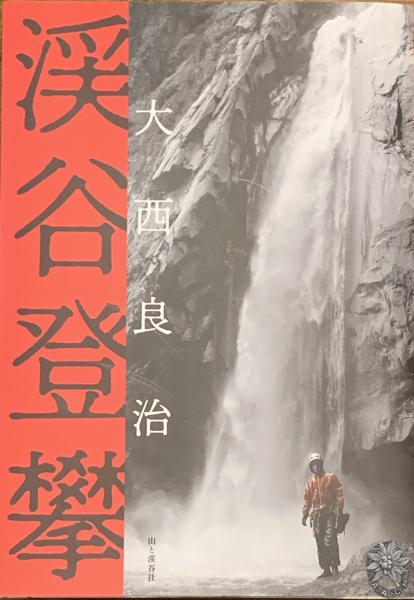

大西良治著「渓谷登攀」が出版された。ガイド本を除いて、沢登りの本としては成瀬陽一氏「俺は沢ヤだ」以来の事だろうか。いや、「外道クライマー」以来か。

大西良治著「渓谷登攀」が出版された。ガイド本を除いて、沢登りの本としては成瀬陽一氏「俺は沢ヤだ」以来の事だろうか。いや、「外道クライマー」以来か。登山者人口が増え、情報もそれなりに流れるようになりかつてのハードル高さも減じて夏道登山だけに飽き足らずクライミングや雪山、そして沢登りにも手を染める人達も徐々に増えてきたように思う。それにしても、このような特殊な本にまで手が伸びるとは到底思えず、出版元の山と渓谷社の英断を称えたいし、こうして沢登りの深部が紙媒体として残ったことを祝いたい。装丁も、表紙からして配色やI滝と文字の配置よろしく洗練されており、編集者の労をねぎらいたい思いだ。目次等、背景が黒で文字を浮かばせたそれらは、渓谷内のゴルジュを意識したものだろうか。

台湾渓谷での沢登り(溯渓)や日本の険谷遡行に多少なり関わってきた身として、この本がどういった価値を持つ本なのかを語ってみたい。

著者である大西良治氏については御当人の開設する「SOLOIST」を参照頂くとして、ここでは客観的な補足に留めたい。クライミングに魅入られて入れ上げる多くの人々が、登山総体の中での一ジャンルに過ぎないクライミングという行為自体を目的としてしまうだけに満足する中で、大西氏はクライミングを手段としてこれまで通過やトレースが許されてこなかった大滝や不明だったゴルジュを解明し、時に新ラインを引いて我々オールドスクール出の溯行愛好家を驚かせた。またそれらが主として単独で成された点に尚、驚かされた。

まずは国内掲載の「日本の渓谷」について。25本の掲載があるが、私の少ない経験に照らしてもどれをとっても一筋縄ではいかない険谷群の羅列である。登攀的要素が強く、単独でロープを出すとなれば「ソロイスト」という制動ギアを使用した登り返しの必要な倍手間を喰うシステムとなるし(赤川地獄谷、オツルミズ沢、池ノ谷、梅花皮沢滝沢、剱沢等)また、泳ぎを強いられる谷(不動川やザクロ谷、五十沢)では水流への引き込まれを回避できる確実な方法がないために“賭け”ざるを得ない場面も現れる。増してや滝や高捲きのフリーソロ部分では絶対に落ちられない。一本一本が遡行愛好家の究極の目標たり得るものばかりであるが中で「日本の渓谷」のハイライトは『称名川』、の項である。入口とも言える称名滝(しょうみょうのたき)が世紀末周辺に登られ出すや、次に注目されたのが当時未踏を誇った「称名廊下」であった。探検家である角幡唯介氏や北大探検部卒の故・澤田実氏、そして上記成瀬氏もこの「日本最後の地理的空白地帯」に注目して懸垂下降しては廊下部分の踏査をし、写真を残していた。成瀬氏に至っては計画の発案者である青島靖氏と共に称名滝落ち口からの溯行や、称名廊下終点からの下降とトライアルを重ねたものの水量の多さやスケールの大きさから「今までの溯行スタイルを越えた何かを掴まえること」が初溯行には必要となるだろうと記録に書き残し中退している。これら動きに連動してか、大西氏もこの称名廊下にエントリーして、氏としては”不本意ながらも”初めての偵察やエスケープ路の確保をした上、初溯行を成功させた。それらにも飽き足らず、更には称名滝(フリー)登攀から称名廊下、そして源頭の室堂までの溯行を(デポを置きながらも)ワンプッシュで完成させ、区切りとしている。誰の手も借りることなく。これら一連の行為に投じられた情熱や労力の総量たるや、計り知れないものがある。

この本に紹介された記録には、幾本かの重要な意味を含んだ山行が採用されている。それは、引き返しの効かない地点を意志的に踏み越え、困難を乗り越えた末に生還している点である。しかも“良いスタイル”で。台湾の大渓谷に踏み込むにあたって、谷中でトラブルやアクシデントに見舞われた際にはその奥深さ故に救援は全く見込めず、自力で対処し行くか戻るかの判断を迫られることもあり、何があってもパーティー内で処理し、覚悟を持って入渓する点は多少なり救援の見込めるヒマラヤ登山以上の心理的ハードルがある。その意味で「台湾の渓谷」での記録はその“ある地点”言い換えれば「境界」をどれも踏み越えているし、称名滝右壁登攀、そして「CANYONING」の項では剱沢や恰堪溪(チャーカンシー)の1st descent、Gloomy Gorgeの2nddescentもソレに該当している。

尚、我々が行っていた二十世紀末の台湾溯渓は、同行する現地の嚮導者の人数や力量もあって実にオーソドックスな遡行スタイルに終始し、困難な滝やゴルジュ帯が現れれば一日掛かりの大高捲きを敢行して回避し自然、日数に制約を受けた“そこそこの”中規模渓谷までの溯渓に限られていた。しかし世紀改まり、台湾溯行の際の嚮導者、人数等の制約事が良好に改善されたことも手伝って且つ日本からは精鋭達が集い、この魅力溢れる台湾島の未踏大渓谷群にありったけの情熱や力量を注ぎ込むことが出来た結果、たった一本の渓谷に二週間にも渡る沢登りとしては長期の日程を投じて高捲きを極力排した完成度の高い溯渓が次々と成された成果が、この本にある。規模の大きな台湾渓谷での高捲きは溯行に際して日数を食い潰す排すべきスタイルであり、高捲きを選択せず些か強引な手段を採ってでも中を通過した方が遡行は遥かに捗ることを示した。高いクライミング能力を武器に、ボルトの使用すらも排し、且つ不明部分をつくることなく行程を早く進められる。そのことは、前記青島・成瀬両氏が長渓、豊坪渓を三度に分散して完溯したのに比べ、彼らは(途中入渓だったとしても)ワンプッシュで左俣を成し遂げたことにも現れている。

渓谷溯行で現れる、一見して通過不能と見える鬼気迫る暗いゴルジュや廊下が人生の苦悩の、登攀困難な滝が人生の困難を象徴するならば、これまで殆どの人達に高捲かれ内院を覗かれず未知として残されてきたそれら空白部分に、著者である大西氏は時に単独で怯むことなく挑んで最も数多くそれら困難を乗り越えてきた人物といえる。

ただ本人が単調な表現の繰り返しを避けるのに苦労したと言っていた通り、志水哲也の「大いなる山 大いなる谷」が発刊された際に柏瀬祐之氏(「山を登りつくせ」の著者)が指摘したのと同じこと思ったのも正直なところである。それと、我々が台湾の沢登りを現地語で「溯渓」と呼称した言葉がここには殆ど現れなかった点は、我々が積み重ねた溯渓と氏が行った台湾溯行とが地続きで(水脈で繋がってい)ない感じを受けたのは少々残念であった。

とは言え、アルパインクライミングにも引けを取らない沢登りの可能性を未来に提示した点で、本書は価値ある一書である。素晴らしい大判の写真を目にするだけでも本書で展開された行為の迫力の一端に触れられる。

私が台湾溯行に手を染めた頃、極秘入手したその広げたゲジゲジ台湾地図を前にして解明される未来などまずやって来まい、そう手前勝手に思い込んでいた1990年代初頭時から凡そ30年、21世紀を迎えて主たる水系はあらまし溯行され解明されてしまった! 驚くと同時に、そんな同時代を生きて目の当たりにすることが叶ったのは幸いだった。

最後に名誉の為に申し添えたいのだが、日本の険谷登攀はじめ、称名滝、称名廊下、そして台湾大渓谷のこれからを将来に向けて世紀末の段で既に提示していた青島靖氏(大阪市大山岳部OB)の先見の明について、ここに記して本文を締めたい。【20200413記】

書評・出版・ 2019年10月19日 (土)

熱源

熱源川越宗一 文藝春秋社 2019.8

日露の文明に飲み込まれたかに見えるサハリン島の樺太アイヌと、独露の圧政にあり123年間独立を喪失していたポーランドの、19世紀から1945年の物語。

クライマー、ヴォイテク・クルティカの評伝をきっかけに、ポーランド関連本をこれで5冊目ハシゴしている。巨大なロシア文明に飲み込まれた東西の少数民族文化の数々に興味がある。19世紀はその滅びゆく最後の時期にして学術記録も残された時期。興味深いテーマの史実が盛り込まれたフィクションで、この秋の新刊。フィクションを思って手にとったけれど、かなりの部分が史実で驚いた。

以前からなんとなく思っていたが樺太の北緯50度線は、ただ日露が半分に引いた線ではなく、もともと南のアイヌと、北のニブフ(ギリヤーク)との大体の境だったのだろうか。

1875年の樺太千島交換条約での樺太アイヌの北海道への半強制移住、1904年日露戦争の日本軍による南樺太侵攻と40年間の統治、そして1945年のソ連南樺太侵攻。この時代に翻弄されて生きた樺太アイヌのヤヨマネクフと、1795年以降国を亡くしていたリトアニア・ポーランド人のブロニスワフ・ピウスツキ。遠く離れていたが流刑地としてのサハリン島で出会う両者。

読みすすめるうち、ブロニスワフの姓、ピウスツキと、ペテルブルクでのナロードニキの先輩革命家、ウリヤノフの名に既視感を感じてはいた。後半になって、実在有名人がたくさん出てくるに至って、ブロニスワフもヤヨマネクフも、実在の人物だったのを初めて知った。二人だけではなく、登場し生き生きと描かれる樺太アイヌたちのほとんども、民俗学者ブロニスワフによって記述され記録された人々だった。

登山愛好家の読者として注目するのは、1912年白瀬矗の南極探検隊の犬ぞり担当者として参加したヤヨマネクフの働きだ。わが主人公は歴史上ではこの役割によって名を留めているが、少数民族として南極隊に参加する動機とその葛藤、消えゆく存在とみなされることへの反発など、心の内がずっと描かれている。同じく終章で登場するウィルタ族の若く優秀な射手もまた、対照的なひとつのあり方として描かれていた。

この本で一番読みたかったくだりは、ヤヨマネクフがブロニスワフの録音機に、未来に向かって話した「願い」とも「祈り」ともいえる言葉だ(p249)。

「もしあなたと私たちの子孫が出会うことがあれば、それがこの場にいる私たちの出会いのような幸せなものでありますように」

「そして、あなたと私たちの子孫の歩む道が、ずっと続くものでありますように」

19世紀は近いようで遠い。自分の先祖でどんな人生を送ったか伝え聞いているのはせいぜい三代前までではないだろうか。1964年生まれの私なら父は1934年生まれ、祖父は1905年、曽祖父は1870年代、知っているのはそこまでだ。そして先祖の数は3人だけではない。母方にもその母方にもいて、2の階乗の和で増えていく。2+4+8+16ヤヨマネクフの同時代でも16人の直接の先祖がいるはずだが、ほぼ知らない。自分が「純粋な日本人」だと思っている多くの人も、明治初期の4代前の16人全員の生涯を知っている人は多くはないはずだ。アイヌもコリアンも無関係と思っていても、そうではないのだ。自分は旧家の10代目です、という人がいても、2の10乗=1024人のうちせいぜい一人の素性を知っているだけだ。子孫に伝えられなかった、多くの先祖たちの人生を思う。

「熱」という言葉は要に何度も出てくるこの作品のテーマだ。21世紀になり、姿を消したかに見える樺太アイヌの独自環境に根ざした暮らしぶりや習俗。しかし文化、物語は形を変えて残っている。見えないエネルギーの象徴として、「熱」が語られるのだろうか。

先週ちょうどラジオの音楽番組で、アイヌ音楽家のOKIがトンコリを奏でるのを聴いた。90年代半ば以降になって、ようやくアイヌ文化の価値を差別的偏見を通さずに評価する時代になった気がする。30年ほど前の北海道では、今では考えられない、ここに書きたくもないほどの差別的な体験を見たことがある。人が差別的になるときに、両者の無知を思う。作品中の主人公たちが人生通じて、無知からの脱却のために学校を作ろうと努力をし続けたことが印象的だ。

日本統治時代には近代化の開発が進み、ロシア統治時代にはかなり放置される傾向があったように思う。樺太の山河は幸か不幸かロシア統治下で21世紀にも物理的に比較的未開発のままだ。もし戦後も日本領だったら、高度経済成長期やバブル期に今の天然山河は失われていただろう。北大山岳部的には、すぐ近くにある「システム外」の秘境山域を、どこまでも山スキーとイグルーで北上していきたいと思うのである。アイヌ、ニヴフ、ウィルタたちの伝説を読み返しその世界を空想しながら。

書評・出版・ 2019年9月28日 (土)

1980年代から1990年代にかけて8000m級を含む高所の困難なルートに、創造的なルートを見出し、事故もなく、数々の「芸術的」とも言えるラインの登攀を成功させて生き延びたヴォイテク・クルティカの評伝の和訳が8月に出版されて、かみしめながら、こってりと読書した。

1980年代から1990年代にかけて8000m級を含む高所の困難なルートに、創造的なルートを見出し、事故もなく、数々の「芸術的」とも言えるラインの登攀を成功させて生き延びたヴォイテク・クルティカの評伝の和訳が8月に出版されて、かみしめながら、こってりと読書した。表題がart of climbing でも freedom of climbing でもなくart of freedomというので、意味を考えながら読み続けた。読み終えるころ、納得する。山登りの喜びの芯の部分は、「自由」にある。

「自由」こそ、私自身が少年期から山に求めて飽きずに登ってきた山登りの魅力の本質の部分だと思っている。free。道具を持たず、社会システムの保護と制限から逃れて行ける所、それが「山」のはずだ。描くそのラインは、既存のものでも制限下のものでもなく、そして何より美しくなければならない。ガッシャブルムI,II峰縦走、ガッシャブルムIV峰西壁。今でもその美しさを後追いできない。

1947年生まれ。40歳前後のヒマラヤ高所で活躍の時代は、私の山登りを始めた時期であったのだが、同時代ではやはりメスナーとククチカの記憶はあったけれど、クルティカの憶えは無かった。その理由は、本書を読んでわかった。ククチカとクルティカ。名前が似ていて同時代の対照的なふたり。クルティカの軌跡は、当時のメスナーとククチカの「8000m争い」の時代に、惑わされず、始めから最後まで一本芯が通っていた。

「8000m峰全山完登という王冠」を懸けて「クライミングという高貴な芸術を、価値のない見世物に貶めた」。クライミングが持つ「ロマンチックで形而上的、そして美的な価値観を」無視し、「アルピニズムを序列化という罠に陥らせ」た。ということばに、クルティカの考えは集約される(330頁)。おそらくそれとつながる理由で、クルティカは何度もピオレドールの受賞を丁重に辞退し続けた。世から賞嘆を受け、自分がそれにふさわしいものと思い込んでしまう可能性を恐れたために。その丁寧に固辞する文面に、彼の誠実さがにじみ出ている。

読書途中で見た、ジミー・チン監督のドキュメンタリ映画「フリー・ソロ」のアレクス・オノルドの慎重で控えめな人格が何故かかぶってしまう。こちらも「フリー=道具なしあるいは自由」が主題。エルキャプの4時間フリーソロは快挙だけれども、同時に読んでいたクルティカのガッシャ4峰西壁は、誰にも映像化できまい。サードマンまで現れる限界の生還。どちらも「自由の芸術」にふさわしい行いだと思う。

ポーランドにはなぜ、あの頃突出したヒマラヤクライマーが続出したのか?これは個人的に長い間の疑問だった。70-80年代の社会主義体制に理由があったのかな?チェコスロバキアやハンガリーにだってタトラほどの山はある(と思う)。この疑問は何度か本書でも述べられる。この本を読んで少しわかったのは、クルティカの脱法精神が不条理な社会主義体制に育まれた面だ。「違法であることは創造的人生の一部なのです」「制約はほとんどが世界の悪者によって押しつけられ、私達を奴隷化します。これは自由の感覚を台無しにします。」(332頁)ディストピアや他国による長い圧政の歴史が芸術を生み出す、これは映画や文学でも多くあり「東欧産」には僕は心惹かれる物が多い。

クルティカの独白部分の一人称訳が、「です・ます」調であることに、はじめ小さな違和感として気にとまった。外国人の翻訳セリフや字幕は必要以上にフレンドリーというか、ときに馴れ馴れしいほど軽率な言葉遣いになりがちだ。これは日本メディアの悪習だと思うけれど。特にスポーツ選手や元気のいいキャラの場合は間違いなし。読み進めればすぐに分かるが、クルティカの言葉は思慮深く、難解とも言える言葉遣いだが、考えつくされて選ばれて出された言葉なのだろう。おそらく日本語ではこの丁寧な言葉遣いの訳がふさわしい人柄なのだと思う。それがわかるのが、意見の違いで別れていくパートナーたちに対する慈愛に満ちた言葉の数々だ。「アルパインスタイルの登攀には、とても深い倫理的理由があります。私は自分が大切に思う人としか行きません」(269頁)。

マッキンタイアと聴いたマリアンヌ・フェイスフルの歌(Broken Englishかな?)、トランゴで落っこちた後、ロレタンが聴かせてくれたダイア・ストレイツの歌(たぶん「Brothers In Arms」)。聴いてみると当時に時代を引っ張り戻してくれる。ポーランド人の名前や地名の発音しづらさが面白くてポーランド語初級教本やポーランドの地図と略史なども読みながら読み進めた。ポーランド、行ってみたくなってきました。

英語版で買って読んでいたクルティカファンもいるけれど、日本語でなければ私は読めなかったでしょう。理屈っぽくて言葉を選びに選ぶクルティカの独白を日本語にしてくれた翻訳者、恩田さんにも大いに感謝です。

書評・出版・ 2019年5月21日 (火)

17日、1987年探検部入部の澤田実氏が、カムチャツカのカーメンの大岩壁の登攀山行中に事故死したと連絡があった。氏が高田馬場のカモシカスポーツにいた時、ライペンの褪せ柿色ザックと、伸縮性のカッパズボンを冬用に買った。今も継ぎ接ぎしながら履いている。そろそろ捨てようかと思っていたけど捨てられなくなってしまった。昨年3月、遠見尾根でイグルー作っていた時会ったのが最後。ニコニコしていた。

17日、1987年探検部入部の澤田実氏が、カムチャツカのカーメンの大岩壁の登攀山行中に事故死したと連絡があった。氏が高田馬場のカモシカスポーツにいた時、ライペンの褪せ柿色ザックと、伸縮性のカッパズボンを冬用に買った。今も継ぎ接ぎしながら履いている。そろそろ捨てようかと思っていたけど捨てられなくなってしまった。昨年3月、遠見尾根でイグルー作っていた時会ったのが最後。ニコニコしていた。2年前、氏の著書の書評を編集部から依頼されて書いた原稿を以下に転載します。

山と溪谷 2017年2月号 書評記事より

北海道流探検登山熟成30年の技術論

北海道大学探検部の現役学生が北海道最大の鍾乳洞を発見し、彼らを取材したことがあった。函館で仕事をしていた10年ほど前だ。神秘的な深い穴の奥でその学生にきけば、「世界中の誰も来たことのない場所を僕らが見つけて、むふふという気分です」と答えた。誰も行かないところに行きたい。探検部員の真髄の言葉だったと思う。

著者澤田実氏は北大探検部、私は北大山岳部で、数年の違いで共に北海道の探検的山登りの洗礼を受けた。北海道の山は伝統的に未開であり、山岳部も探検部も共に探検的思想無くしては登れない。北大は、「遠くに行きたい、大自然に飛び込みたい」と考える若者が集まる所なので、活発な山系クラブがいくつも共存し栄えている。これは昔も今も変わらない。

実は私自身がつい三ヶ月前に、北大で育った登山経験を核に「冒険登山のすすめ」という本を出していて、今回澤田氏の本を読み、「・・・これはモロかぶりだ」と思った。山岳ガイドである氏が、初級者と登って気がついた沢や雪山の経験的な登山技術を書いていながら、雪洞(私の場合はイグルー)、焚火、地図読み、山スキーと排便問題にただならぬ力点を置いた特異な登山論が両者全く同じだった。なんだか自分の本の書評を自分で書いているような奇妙な状況である。しかし当然ながら、モロかぶりだからこそお勧めする。この本を読んでほしい。

澤田氏と私とは学生時代はほぼ入れ違いで、共通の友人は多くいるけれど長く話した事はない。示し合わせたわけでもないのに、同じ時期に刊行された必然について考えた。

今は登山ブームと言われるが、20代で山を初める人は多くはない。学生登山家として山を始める強みは、経験豊富なガイドではなく、数年しか違わない先輩と失敗しながら手作りで鍛える初期経験である。歴史あるクラブの経験智を引き継ぐおかげで、なんとかギリギリ死なずに、恵まれた時間と体力で長期山行をして、初めて得られる登山力である。我々の頃にはそれが当たり前だったけれど、今その環境はほとんどないと言っていい。90年代、中高年登山ブームとは裏腹に若者が山離れし、北大以外の大学山岳部は全国的に数を減らし衰退した。今再び若者が山に戻りつつあるが、どこも先輩が積み上げた経験智は途切れ、ゼロから積み直している所が多い。先輩がいなければガイドから教わる他はない。そんなに確か過ぎて責任を取ってくれる人から教われば、先輩から教わったような手探りでほどほどの失敗感がない。これは学生に限らずとも現代登山初心者の弱みではないだろうか。今はプロと初級アマに二極化し、中間の中上級アマ層がとても少ない。ヒマラヤ登山を見れば明らかだ。プロがアマを連れて行くガイド山行は盛んだが、手作りのヒマラヤ遠征に行くような上級アマチュア登山隊の話を聞かなくなった。山の世界の本当の胆力はこの層の厚さが重要なのではないか。

澤田氏と私の世代は、学生登山家が知恵と手探りと若い情熱で繋いできた部活登山の、最後の世代なのかもしれない。あの頃日本にプロガイドはほとんど居らず師匠の外注はなかった。手作りで泥臭い北海道式探検山登りの若者が本州に来て感じたアウェイ感を 、30年ちかく熟成させた登山哲学が揃って著作になったのだ。今の時代こそ読んでほしい山登り法だと思う。

「サスガは探検部」のクマスプレー被爆体験は必読である。山岳スキー競技の世界は、新しい道具にではなく新しい発想を新鮮と感じた。岳人誌に2010年頃連載していたものがもとだが2014年の冬期黒部横断長期山行の経験なども盛り込まれ大幅に書き直している。

よねやま・さとる1964年松本市生まれ。北大山岳部、カメラマン。ヒマラヤ、パタゴニア等を山岳取材。著書「冒険登山のすすめ」。

書評・出版・ 2018年6月30日 (土)

冒険とは脱システムであり、探検とはそこで何かを探すこと

「別位相の地球」である極夜行という探検を発見した著者には、冒険を発見する才能がある。「極夜行」は本人のあとがきによれば、およそ10年近く前のヤルツァンポ川空白部探検記以来の、「生涯を代表する探検行」である。狙いを定め、何年も準備し、グリンランド北西海岸の地理的状況や気象、雪氷、野生動物の特性を予備探検で経験した上で、80日間太陽の登らない極夜を探検する。誰にもわかりやすい到達点はない。だが、日が昇らない極夜をこれだけ長期間旅行し、そのあとに太陽を見た者はこれまでにいない。仕込んだ準備はすべてひっくり返され、行くか戻るか苦渋の判断あり。ここはクライマックスか、と思う局面は多々あるが、最後の最後まで旅は安心できない。

「別位相の地球」である極夜行という探検を発見した著者には、冒険を発見する才能がある。「極夜行」は本人のあとがきによれば、およそ10年近く前のヤルツァンポ川空白部探検記以来の、「生涯を代表する探検行」である。狙いを定め、何年も準備し、グリンランド北西海岸の地理的状況や気象、雪氷、野生動物の特性を予備探検で経験した上で、80日間太陽の登らない極夜を探検する。誰にもわかりやすい到達点はない。だが、日が昇らない極夜をこれだけ長期間旅行し、そのあとに太陽を見た者はこれまでにいない。仕込んだ準備はすべてひっくり返され、行くか戻るか苦渋の判断あり。ここはクライマックスか、と思う局面は多々あるが、最後の最後まで旅は安心できない。

月と星の巡りについても考える。暗黒の中、月の複雑な動きに行動は支配される。冬季登山でも、満月で好天の夜のほうが、日中悪天のときよりもよほど行動し易く、そこを狙う事がある。極地では日が昇らなくても月は沈まない、いわば「月の白夜」のような状態もある。極夜の季節には太陽の24時間制には意味がない。月は毎日1時間ずつ出が遅くなっていくから一日は約25時間となる。こうした、経験のない異世界で新しい秩序を発見し、行動の方法自体を手探りで編み出していく行いこそが、角幡の求める探検だ。漆黒の闇が次第に心を蝕み、ものの輪郭を奪う世界の中で、人と犬、人と闇、人と太陽、誕生と光の根源の意味を知る。極夜の日々、異形の怪物が次々と現れ、暗い世界を通り抜けていく話は、暗く長いトンネルをひたすら歩いていく村上春樹の「騎士団長殺し」などの物語を思い起こさせる。

「冒険とは脱システムであり、探検とはそこで何かを探すこと」角幡はGPSを持たず、六分儀(星を測量して現在地の緯度経度を測るアナログ測定器)も出発早々強風で失い、25万分の1地形図とコンパスだけで旅を貫徹する。 「いまどき極地探検でGPSを持たないのは世界中でおそらく私一人だ」という。 「冒険登山のすすめ」という高校生向けの登山指南書で、私は「GPSはやめましょう」と書いた。過程無しで回答だけを示すGPSを山に持っていくのは不愉快である。自分が何かに操られているとさえ感じ、山登りで一番大切な「今どこに居るのかわからないかもしれない」という不安と山への畏怖、そして社会と無縁になった自由を損なうと思うからである。

このことに関する考察が、続く最新刊の「新・冒険論」で厚く書かれる。管理されたシステムから越境し、前例のない混沌の中で、命の危険という代償を感じながら、自分自身の行動を判断する自由、それを味わうのが冒険の真髄なのだと。

「新・冒険論」では、「極夜行」で特定の目的地が特に無かった理由と、彼に冒険を発見する才能があると私が感じた理由もすっきりと明らかになる。現代の冒険の行き詰まりは、今やどこにもない人跡未踏の目的地に縛られているせいなのだと。また、私に騎士団長殺しを思い起こさせた理由もこの本で説明される。古代以来の各地の英雄の冒険物語の類型には招請、脱システム、異世界での戦いと勝利、帰還のメタファーが含まれていると。そして現代の探検が、単独、無補給、最年少、最高齢というような身体機能の優劣を競うスポーツ的な探検業績は競っても、GPSに頼らない、通信手段を持たないというような精神的な探検条件にこだわる者がまるでいないという指摘には、角幡氏が冒険とは何かを誰より考えて、実践してきたことを納得する。紹介図書のナンセン、金子民雄、本多勝一の時代とは比べ物にならないほどシステム(人の行動を管理、制御する無形の体系)が強固になったこの時代に、あらためて解題してほしかった冒険論である。

「新・冒険論」では、「極夜行」で特定の目的地が特に無かった理由と、彼に冒険を発見する才能があると私が感じた理由もすっきりと明らかになる。現代の冒険の行き詰まりは、今やどこにもない人跡未踏の目的地に縛られているせいなのだと。また、私に騎士団長殺しを思い起こさせた理由もこの本で説明される。古代以来の各地の英雄の冒険物語の類型には招請、脱システム、異世界での戦いと勝利、帰還のメタファーが含まれていると。そして現代の探検が、単独、無補給、最年少、最高齢というような身体機能の優劣を競うスポーツ的な探検業績は競っても、GPSに頼らない、通信手段を持たないというような精神的な探検条件にこだわる者がまるでいないという指摘には、角幡氏が冒険とは何かを誰より考えて、実践してきたことを納得する。紹介図書のナンセン、金子民雄、本多勝一の時代とは比べ物にならないほどシステム(人の行動を管理、制御する無形の体系)が強固になったこの時代に、あらためて解題してほしかった冒険論である。

その著者の、「極夜行」の中で衛生携帯電話で家族に連絡する下りと、その言い訳には驚いた。いや、幻滅したという意味ではない。家族というシステムは、持ってみなければわからないものなのだから。毎度一級の探検紀行を読ませてくれる42歳の探検家の行方は楽しみだ。実践を伴うこの書き手が同時代に居てくれてうれしいと思う。

この角幡冒険論の文脈のままで、続いて池田常道氏の「ヒマラヤ 生と死の物語」を読んだ。マロリー、メルクル、エルゾークから山野井泰史のギャチュンカン生還までの13章が、大急ぎのダイジェストでまとめられている。ほとんどの話をそれぞれ一冊の本として読んだ覚えがあるほど、どれも有名な遭難記だ。確かな高所登山方法論も確立していなかった手探りの1950年代以前のヒマラ黎明期の冒険時代から、次第に高所と登攀の技術が確立され、手順化、競争化された70年代。80年代の有名峰登山者が増え始めた時代の多重遭難、90年代以降の完全に「システム内」の公募登山隊の遭難や救助登山など。

この角幡冒険論の文脈のままで、続いて池田常道氏の「ヒマラヤ 生と死の物語」を読んだ。マロリー、メルクル、エルゾークから山野井泰史のギャチュンカン生還までの13章が、大急ぎのダイジェストでまとめられている。ほとんどの話をそれぞれ一冊の本として読んだ覚えがあるほど、どれも有名な遭難記だ。確かな高所登山方法論も確立していなかった手探りの1950年代以前のヒマラ黎明期の冒険時代から、次第に高所と登攀の技術が確立され、手順化、競争化された70年代。80年代の有名峰登山者が増え始めた時代の多重遭難、90年代以降の完全に「システム内」の公募登山隊の遭難や救助登山など。

思えば80年代に山を始め、90年代にヒマラヤに関わった私の世代から見ると、21世紀の今日、公募ツアーではなく、一部のピオレドールクラスのクライマーでもない、セミプロ登山愛好家によるヒマラヤ遠征隊の話をほとんど聞かなくなってしまった。冒険とは何か、自分はヒマラヤにまで出かけていったい何をしたいのか?中間層レベルの登山愛好家は今の時代にこそ問い直したい。ヒマラヤだけではない。ウラヤマでも冒険の発見はできると私は思う。

この遭難記集の中で、脱システムで冒険的であるという点において、山野井泰史の記録は21世紀にあって尚、光を放つ。悪天のなか山頂直下で、「気温は零下三十度にはなっていただろう。右足にはまったく感覚がないが、頂への情熱はもはや抑えきれず、むしろ高みに上るにつれ、いま、登攀に人生を賭けているという喜びでいっぱいになった。」孤立無援の中で自分の命を自分の責任で操縦している満足感。この言葉にガツンと来た。

Rock &Snow 2018.夏号に掲載

「別位相の地球」である極夜行という探検を発見した著者には、冒険を発見する才能がある。「極夜行」は本人のあとがきによれば、およそ10年近く前のヤルツァンポ川空白部探検記以来の、「生涯を代表する探検行」である。狙いを定め、何年も準備し、グリンランド北西海岸の地理的状況や気象、雪氷、野生動物の特性を予備探検で経験した上で、80日間太陽の登らない極夜を探検する。誰にもわかりやすい到達点はない。だが、日が昇らない極夜をこれだけ長期間旅行し、そのあとに太陽を見た者はこれまでにいない。仕込んだ準備はすべてひっくり返され、行くか戻るか苦渋の判断あり。ここはクライマックスか、と思う局面は多々あるが、最後の最後まで旅は安心できない。

「別位相の地球」である極夜行という探検を発見した著者には、冒険を発見する才能がある。「極夜行」は本人のあとがきによれば、およそ10年近く前のヤルツァンポ川空白部探検記以来の、「生涯を代表する探検行」である。狙いを定め、何年も準備し、グリンランド北西海岸の地理的状況や気象、雪氷、野生動物の特性を予備探検で経験した上で、80日間太陽の登らない極夜を探検する。誰にもわかりやすい到達点はない。だが、日が昇らない極夜をこれだけ長期間旅行し、そのあとに太陽を見た者はこれまでにいない。仕込んだ準備はすべてひっくり返され、行くか戻るか苦渋の判断あり。ここはクライマックスか、と思う局面は多々あるが、最後の最後まで旅は安心できない。月と星の巡りについても考える。暗黒の中、月の複雑な動きに行動は支配される。冬季登山でも、満月で好天の夜のほうが、日中悪天のときよりもよほど行動し易く、そこを狙う事がある。極地では日が昇らなくても月は沈まない、いわば「月の白夜」のような状態もある。極夜の季節には太陽の24時間制には意味がない。月は毎日1時間ずつ出が遅くなっていくから一日は約25時間となる。こうした、経験のない異世界で新しい秩序を発見し、行動の方法自体を手探りで編み出していく行いこそが、角幡の求める探検だ。漆黒の闇が次第に心を蝕み、ものの輪郭を奪う世界の中で、人と犬、人と闇、人と太陽、誕生と光の根源の意味を知る。極夜の日々、異形の怪物が次々と現れ、暗い世界を通り抜けていく話は、暗く長いトンネルをひたすら歩いていく村上春樹の「騎士団長殺し」などの物語を思い起こさせる。

「冒険とは脱システムであり、探検とはそこで何かを探すこと」角幡はGPSを持たず、六分儀(星を測量して現在地の緯度経度を測るアナログ測定器)も出発早々強風で失い、25万分の1地形図とコンパスだけで旅を貫徹する。 「いまどき極地探検でGPSを持たないのは世界中でおそらく私一人だ」という。 「冒険登山のすすめ」という高校生向けの登山指南書で、私は「GPSはやめましょう」と書いた。過程無しで回答だけを示すGPSを山に持っていくのは不愉快である。自分が何かに操られているとさえ感じ、山登りで一番大切な「今どこに居るのかわからないかもしれない」という不安と山への畏怖、そして社会と無縁になった自由を損なうと思うからである。

このことに関する考察が、続く最新刊の「新・冒険論」で厚く書かれる。管理されたシステムから越境し、前例のない混沌の中で、命の危険という代償を感じながら、自分自身の行動を判断する自由、それを味わうのが冒険の真髄なのだと。

「新・冒険論」では、「極夜行」で特定の目的地が特に無かった理由と、彼に冒険を発見する才能があると私が感じた理由もすっきりと明らかになる。現代の冒険の行き詰まりは、今やどこにもない人跡未踏の目的地に縛られているせいなのだと。また、私に騎士団長殺しを思い起こさせた理由もこの本で説明される。古代以来の各地の英雄の冒険物語の類型には招請、脱システム、異世界での戦いと勝利、帰還のメタファーが含まれていると。そして現代の探検が、単独、無補給、最年少、最高齢というような身体機能の優劣を競うスポーツ的な探検業績は競っても、GPSに頼らない、通信手段を持たないというような精神的な探検条件にこだわる者がまるでいないという指摘には、角幡氏が冒険とは何かを誰より考えて、実践してきたことを納得する。紹介図書のナンセン、金子民雄、本多勝一の時代とは比べ物にならないほどシステム(人の行動を管理、制御する無形の体系)が強固になったこの時代に、あらためて解題してほしかった冒険論である。

「新・冒険論」では、「極夜行」で特定の目的地が特に無かった理由と、彼に冒険を発見する才能があると私が感じた理由もすっきりと明らかになる。現代の冒険の行き詰まりは、今やどこにもない人跡未踏の目的地に縛られているせいなのだと。また、私に騎士団長殺しを思い起こさせた理由もこの本で説明される。古代以来の各地の英雄の冒険物語の類型には招請、脱システム、異世界での戦いと勝利、帰還のメタファーが含まれていると。そして現代の探検が、単独、無補給、最年少、最高齢というような身体機能の優劣を競うスポーツ的な探検業績は競っても、GPSに頼らない、通信手段を持たないというような精神的な探検条件にこだわる者がまるでいないという指摘には、角幡氏が冒険とは何かを誰より考えて、実践してきたことを納得する。紹介図書のナンセン、金子民雄、本多勝一の時代とは比べ物にならないほどシステム(人の行動を管理、制御する無形の体系)が強固になったこの時代に、あらためて解題してほしかった冒険論である。その著者の、「極夜行」の中で衛生携帯電話で家族に連絡する下りと、その言い訳には驚いた。いや、幻滅したという意味ではない。家族というシステムは、持ってみなければわからないものなのだから。毎度一級の探検紀行を読ませてくれる42歳の探検家の行方は楽しみだ。実践を伴うこの書き手が同時代に居てくれてうれしいと思う。

この角幡冒険論の文脈のままで、続いて池田常道氏の「ヒマラヤ 生と死の物語」を読んだ。マロリー、メルクル、エルゾークから山野井泰史のギャチュンカン生還までの13章が、大急ぎのダイジェストでまとめられている。ほとんどの話をそれぞれ一冊の本として読んだ覚えがあるほど、どれも有名な遭難記だ。確かな高所登山方法論も確立していなかった手探りの1950年代以前のヒマラ黎明期の冒険時代から、次第に高所と登攀の技術が確立され、手順化、競争化された70年代。80年代の有名峰登山者が増え始めた時代の多重遭難、90年代以降の完全に「システム内」の公募登山隊の遭難や救助登山など。

この角幡冒険論の文脈のままで、続いて池田常道氏の「ヒマラヤ 生と死の物語」を読んだ。マロリー、メルクル、エルゾークから山野井泰史のギャチュンカン生還までの13章が、大急ぎのダイジェストでまとめられている。ほとんどの話をそれぞれ一冊の本として読んだ覚えがあるほど、どれも有名な遭難記だ。確かな高所登山方法論も確立していなかった手探りの1950年代以前のヒマラ黎明期の冒険時代から、次第に高所と登攀の技術が確立され、手順化、競争化された70年代。80年代の有名峰登山者が増え始めた時代の多重遭難、90年代以降の完全に「システム内」の公募登山隊の遭難や救助登山など。思えば80年代に山を始め、90年代にヒマラヤに関わった私の世代から見ると、21世紀の今日、公募ツアーではなく、一部のピオレドールクラスのクライマーでもない、セミプロ登山愛好家によるヒマラヤ遠征隊の話をほとんど聞かなくなってしまった。冒険とは何か、自分はヒマラヤにまで出かけていったい何をしたいのか?中間層レベルの登山愛好家は今の時代にこそ問い直したい。ヒマラヤだけではない。ウラヤマでも冒険の発見はできると私は思う。

この遭難記集の中で、脱システムで冒険的であるという点において、山野井泰史の記録は21世紀にあって尚、光を放つ。悪天のなか山頂直下で、「気温は零下三十度にはなっていただろう。右足にはまったく感覚がないが、頂への情熱はもはや抑えきれず、むしろ高みに上るにつれ、いま、登攀に人生を賭けているという喜びでいっぱいになった。」孤立無援の中で自分の命を自分の責任で操縦している満足感。この言葉にガツンと来た。

Rock &Snow 2018.夏号に掲載

書評・出版・ 2018年5月31日 (木)

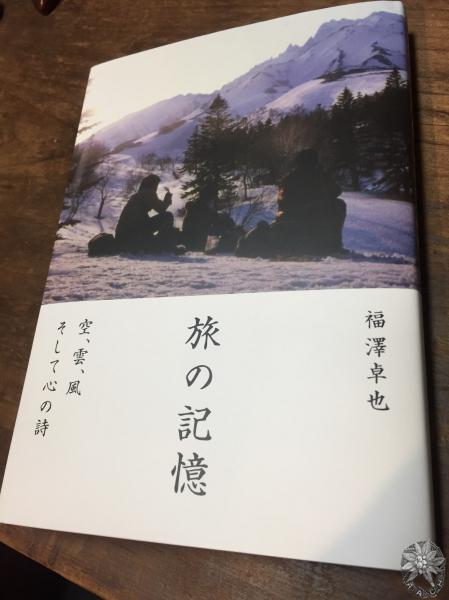

個人的な本だ。彼を知る人達にとって大切な一冊だ。

個人的な本だ。彼を知る人達にとって大切な一冊だ。僕には24年前、1994年に、四川ヒマラヤのミニヤコンカで29歳で死んだ、同期の山仲間がいた。彼はワンゲル、僕は山岳部で、日高に、大雪に、知床に、北海道の流儀でとことん山に登った。福澤はパタゴニアの雪氷調査に、僕はネパール・ヒマラヤの植物採集調査に、OBで教授の先生の山岳学術調査の助手としてタダで3ヶ月連れて行ってもらってひと皮むけた。優秀な彼は、雪崩研究者としてその後、期待されるほどの業績を上げた。その上、当時ようやく始まった雪崩レスキューの講習会を主催し、ビーコンを普及する活動の中心の一人になった。講師をする彼を、僕がTVニュースで取材し放送したこともあった。

92年、僕は楽しかった8年間の札幌暮らしを終え、別の町で新しい山登りや仕事に励んでいた。20代、30代の僕は、自分自身でもある程度死を覚悟していただけに、山で友人が死ぬことにどこか慣れてしまっていたのかもしれない。2年後に福澤がミニャコンカで死んだと聞いたとき、彼の気持ちになって少し涙ぐんだりはしても、残されたアキさんや両親の気持ちなどに寄り添えるほどの人物にはなっていなかったと思う。

この追悼集はアキさんが長くて暗いトンネルから這い出て、彼と夢で再開し、みんなのところを訪ね、24年目にようやく世に出たものだ。今だから、時間をかけたから書けた深みある言葉も多い。なのに福澤本人の素直で実直ながらも早熟な、完成された詩篇の数々。やはりあいつは、一段上を行く秀才だったと思う。

29歳から24年経って、いまもうみんな50を超えてしまったよ。

死者との別れは無い。僕が思い出すとき、彼は生き返っている。

2018年3月20日発行

HOME

HOME

メニュー

メニュー