書評・出版・ 2019年9月28日 (土)

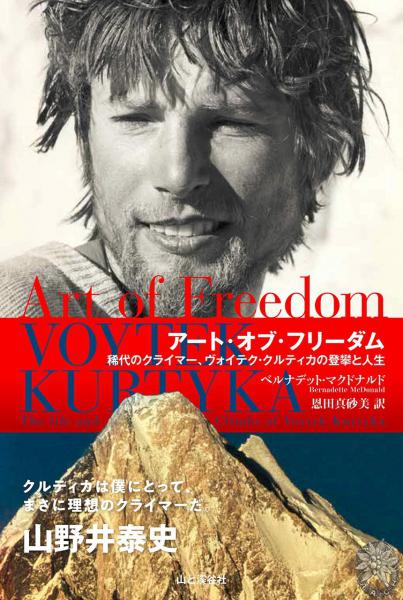

1980年代から1990年代にかけて8000m級を含む高所の困難なルートに、創造的なルートを見出し、事故もなく、数々の「芸術的」とも言えるラインの登攀を成功させて生き延びたヴォイテク・クルティカの評伝の和訳が8月に出版されて、かみしめながら、こってりと読書した。

1980年代から1990年代にかけて8000m級を含む高所の困難なルートに、創造的なルートを見出し、事故もなく、数々の「芸術的」とも言えるラインの登攀を成功させて生き延びたヴォイテク・クルティカの評伝の和訳が8月に出版されて、かみしめながら、こってりと読書した。表題がart of climbing でも freedom of climbing でもなくart of freedomというので、意味を考えながら読み続けた。読み終えるころ、納得する。山登りの喜びの芯の部分は、「自由」にある。

「自由」こそ、私自身が少年期から山に求めて飽きずに登ってきた山登りの魅力の本質の部分だと思っている。free。道具を持たず、社会システムの保護と制限から逃れて行ける所、それが「山」のはずだ。描くそのラインは、既存のものでも制限下のものでもなく、そして何より美しくなければならない。ガッシャブルムI,II峰縦走、ガッシャブルムIV峰西壁。今でもその美しさを後追いできない。

1947年生まれ。40歳前後のヒマラヤ高所で活躍の時代は、私の山登りを始めた時期であったのだが、同時代ではやはりメスナーとククチカの記憶はあったけれど、クルティカの憶えは無かった。その理由は、本書を読んでわかった。ククチカとクルティカ。名前が似ていて同時代の対照的なふたり。クルティカの軌跡は、当時のメスナーとククチカの「8000m争い」の時代に、惑わされず、始めから最後まで一本芯が通っていた。

「8000m峰全山完登という王冠」を懸けて「クライミングという高貴な芸術を、価値のない見世物に貶めた」。クライミングが持つ「ロマンチックで形而上的、そして美的な価値観を」無視し、「アルピニズムを序列化という罠に陥らせ」た。ということばに、クルティカの考えは集約される(330頁)。おそらくそれとつながる理由で、クルティカは何度もピオレドールの受賞を丁重に辞退し続けた。世から賞嘆を受け、自分がそれにふさわしいものと思い込んでしまう可能性を恐れたために。その丁寧に固辞する文面に、彼の誠実さがにじみ出ている。

読書途中で見た、ジミー・チン監督のドキュメンタリ映画「フリー・ソロ」のアレクス・オノルドの慎重で控えめな人格が何故かかぶってしまう。こちらも「フリー=道具なしあるいは自由」が主題。エルキャプの4時間フリーソロは快挙だけれども、同時に読んでいたクルティカのガッシャ4峰西壁は、誰にも映像化できまい。サードマンまで現れる限界の生還。どちらも「自由の芸術」にふさわしい行いだと思う。

ポーランドにはなぜ、あの頃突出したヒマラヤクライマーが続出したのか?これは個人的に長い間の疑問だった。70-80年代の社会主義体制に理由があったのかな?チェコスロバキアやハンガリーにだってタトラほどの山はある(と思う)。この疑問は何度か本書でも述べられる。この本を読んで少しわかったのは、クルティカの脱法精神が不条理な社会主義体制に育まれた面だ。「違法であることは創造的人生の一部なのです」「制約はほとんどが世界の悪者によって押しつけられ、私達を奴隷化します。これは自由の感覚を台無しにします。」(332頁)ディストピアや他国による長い圧政の歴史が芸術を生み出す、これは映画や文学でも多くあり「東欧産」には僕は心惹かれる物が多い。

クルティカの独白部分の一人称訳が、「です・ます」調であることに、はじめ小さな違和感として気にとまった。外国人の翻訳セリフや字幕は必要以上にフレンドリーというか、ときに馴れ馴れしいほど軽率な言葉遣いになりがちだ。これは日本メディアの悪習だと思うけれど。特にスポーツ選手や元気のいいキャラの場合は間違いなし。読み進めればすぐに分かるが、クルティカの言葉は思慮深く、難解とも言える言葉遣いだが、考えつくされて選ばれて出された言葉なのだろう。おそらく日本語ではこの丁寧な言葉遣いの訳がふさわしい人柄なのだと思う。それがわかるのが、意見の違いで別れていくパートナーたちに対する慈愛に満ちた言葉の数々だ。「アルパインスタイルの登攀には、とても深い倫理的理由があります。私は自分が大切に思う人としか行きません」(269頁)。

マッキンタイアと聴いたマリアンヌ・フェイスフルの歌(Broken Englishかな?)、トランゴで落っこちた後、ロレタンが聴かせてくれたダイア・ストレイツの歌(たぶん「Brothers In Arms」)。聴いてみると当時に時代を引っ張り戻してくれる。ポーランド人の名前や地名の発音しづらさが面白くてポーランド語初級教本やポーランドの地図と略史なども読みながら読み進めた。ポーランド、行ってみたくなってきました。

英語版で買って読んでいたクルティカファンもいるけれど、日本語でなければ私は読めなかったでしょう。理屈っぽくて言葉を選びに選ぶクルティカの独白を日本語にしてくれた翻訳者、恩田さんにも大いに感謝です。

書評・出版・ 2019年5月21日 (火)

17日、1987年探検部入部の澤田実氏が、カムチャツカのカーメンの大岩壁の登攀山行中に事故死したと連絡があった。氏が高田馬場のカモシカスポーツにいた時、ライペンの褪せ柿色ザックと、伸縮性のカッパズボンを冬用に買った。今も継ぎ接ぎしながら履いている。そろそろ捨てようかと思っていたけど捨てられなくなってしまった。昨年3月、遠見尾根でイグルー作っていた時会ったのが最後。ニコニコしていた。

17日、1987年探検部入部の澤田実氏が、カムチャツカのカーメンの大岩壁の登攀山行中に事故死したと連絡があった。氏が高田馬場のカモシカスポーツにいた時、ライペンの褪せ柿色ザックと、伸縮性のカッパズボンを冬用に買った。今も継ぎ接ぎしながら履いている。そろそろ捨てようかと思っていたけど捨てられなくなってしまった。昨年3月、遠見尾根でイグルー作っていた時会ったのが最後。ニコニコしていた。2年前、氏の著書の書評を編集部から依頼されて書いた原稿を以下に転載します。

山と溪谷 2017年2月号 書評記事より

北海道流探検登山熟成30年の技術論

北海道大学探検部の現役学生が北海道最大の鍾乳洞を発見し、彼らを取材したことがあった。函館で仕事をしていた10年ほど前だ。神秘的な深い穴の奥でその学生にきけば、「世界中の誰も来たことのない場所を僕らが見つけて、むふふという気分です」と答えた。誰も行かないところに行きたい。探検部員の真髄の言葉だったと思う。

著者澤田実氏は北大探検部、私は北大山岳部で、数年の違いで共に北海道の探検的山登りの洗礼を受けた。北海道の山は伝統的に未開であり、山岳部も探検部も共に探検的思想無くしては登れない。北大は、「遠くに行きたい、大自然に飛び込みたい」と考える若者が集まる所なので、活発な山系クラブがいくつも共存し栄えている。これは昔も今も変わらない。

実は私自身がつい三ヶ月前に、北大で育った登山経験を核に「冒険登山のすすめ」という本を出していて、今回澤田氏の本を読み、「・・・これはモロかぶりだ」と思った。山岳ガイドである氏が、初級者と登って気がついた沢や雪山の経験的な登山技術を書いていながら、雪洞(私の場合はイグルー)、焚火、地図読み、山スキーと排便問題にただならぬ力点を置いた特異な登山論が両者全く同じだった。なんだか自分の本の書評を自分で書いているような奇妙な状況である。しかし当然ながら、モロかぶりだからこそお勧めする。この本を読んでほしい。

澤田氏と私とは学生時代はほぼ入れ違いで、共通の友人は多くいるけれど長く話した事はない。示し合わせたわけでもないのに、同じ時期に刊行された必然について考えた。

今は登山ブームと言われるが、20代で山を初める人は多くはない。学生登山家として山を始める強みは、経験豊富なガイドではなく、数年しか違わない先輩と失敗しながら手作りで鍛える初期経験である。歴史あるクラブの経験智を引き継ぐおかげで、なんとかギリギリ死なずに、恵まれた時間と体力で長期山行をして、初めて得られる登山力である。我々の頃にはそれが当たり前だったけれど、今その環境はほとんどないと言っていい。90年代、中高年登山ブームとは裏腹に若者が山離れし、北大以外の大学山岳部は全国的に数を減らし衰退した。今再び若者が山に戻りつつあるが、どこも先輩が積み上げた経験智は途切れ、ゼロから積み直している所が多い。先輩がいなければガイドから教わる他はない。そんなに確か過ぎて責任を取ってくれる人から教われば、先輩から教わったような手探りでほどほどの失敗感がない。これは学生に限らずとも現代登山初心者の弱みではないだろうか。今はプロと初級アマに二極化し、中間の中上級アマ層がとても少ない。ヒマラヤ登山を見れば明らかだ。プロがアマを連れて行くガイド山行は盛んだが、手作りのヒマラヤ遠征に行くような上級アマチュア登山隊の話を聞かなくなった。山の世界の本当の胆力はこの層の厚さが重要なのではないか。

澤田氏と私の世代は、学生登山家が知恵と手探りと若い情熱で繋いできた部活登山の、最後の世代なのかもしれない。あの頃日本にプロガイドはほとんど居らず師匠の外注はなかった。手作りで泥臭い北海道式探検山登りの若者が本州に来て感じたアウェイ感を 、30年ちかく熟成させた登山哲学が揃って著作になったのだ。今の時代こそ読んでほしい山登り法だと思う。

「サスガは探検部」のクマスプレー被爆体験は必読である。山岳スキー競技の世界は、新しい道具にではなく新しい発想を新鮮と感じた。岳人誌に2010年頃連載していたものがもとだが2014年の冬期黒部横断長期山行の経験なども盛り込まれ大幅に書き直している。

よねやま・さとる1964年松本市生まれ。北大山岳部、カメラマン。ヒマラヤ、パタゴニア等を山岳取材。著書「冒険登山のすすめ」。

書評・出版・ 2018年6月30日 (土)

冒険とは脱システムであり、探検とはそこで何かを探すこと

「別位相の地球」である極夜行という探検を発見した著者には、冒険を発見する才能がある。「極夜行」は本人のあとがきによれば、およそ10年近く前のヤルツァンポ川空白部探検記以来の、「生涯を代表する探検行」である。狙いを定め、何年も準備し、グリンランド北西海岸の地理的状況や気象、雪氷、野生動物の特性を予備探検で経験した上で、80日間太陽の登らない極夜を探検する。誰にもわかりやすい到達点はない。だが、日が昇らない極夜をこれだけ長期間旅行し、そのあとに太陽を見た者はこれまでにいない。仕込んだ準備はすべてひっくり返され、行くか戻るか苦渋の判断あり。ここはクライマックスか、と思う局面は多々あるが、最後の最後まで旅は安心できない。

「別位相の地球」である極夜行という探検を発見した著者には、冒険を発見する才能がある。「極夜行」は本人のあとがきによれば、およそ10年近く前のヤルツァンポ川空白部探検記以来の、「生涯を代表する探検行」である。狙いを定め、何年も準備し、グリンランド北西海岸の地理的状況や気象、雪氷、野生動物の特性を予備探検で経験した上で、80日間太陽の登らない極夜を探検する。誰にもわかりやすい到達点はない。だが、日が昇らない極夜をこれだけ長期間旅行し、そのあとに太陽を見た者はこれまでにいない。仕込んだ準備はすべてひっくり返され、行くか戻るか苦渋の判断あり。ここはクライマックスか、と思う局面は多々あるが、最後の最後まで旅は安心できない。

月と星の巡りについても考える。暗黒の中、月の複雑な動きに行動は支配される。冬季登山でも、満月で好天の夜のほうが、日中悪天のときよりもよほど行動し易く、そこを狙う事がある。極地では日が昇らなくても月は沈まない、いわば「月の白夜」のような状態もある。極夜の季節には太陽の24時間制には意味がない。月は毎日1時間ずつ出が遅くなっていくから一日は約25時間となる。こうした、経験のない異世界で新しい秩序を発見し、行動の方法自体を手探りで編み出していく行いこそが、角幡の求める探検だ。漆黒の闇が次第に心を蝕み、ものの輪郭を奪う世界の中で、人と犬、人と闇、人と太陽、誕生と光の根源の意味を知る。極夜の日々、異形の怪物が次々と現れ、暗い世界を通り抜けていく話は、暗く長いトンネルをひたすら歩いていく村上春樹の「騎士団長殺し」などの物語を思い起こさせる。

「冒険とは脱システムであり、探検とはそこで何かを探すこと」角幡はGPSを持たず、六分儀(星を測量して現在地の緯度経度を測るアナログ測定器)も出発早々強風で失い、25万分の1地形図とコンパスだけで旅を貫徹する。 「いまどき極地探検でGPSを持たないのは世界中でおそらく私一人だ」という。 「冒険登山のすすめ」という高校生向けの登山指南書で、私は「GPSはやめましょう」と書いた。過程無しで回答だけを示すGPSを山に持っていくのは不愉快である。自分が何かに操られているとさえ感じ、山登りで一番大切な「今どこに居るのかわからないかもしれない」という不安と山への畏怖、そして社会と無縁になった自由を損なうと思うからである。

このことに関する考察が、続く最新刊の「新・冒険論」で厚く書かれる。管理されたシステムから越境し、前例のない混沌の中で、命の危険という代償を感じながら、自分自身の行動を判断する自由、それを味わうのが冒険の真髄なのだと。

「新・冒険論」では、「極夜行」で特定の目的地が特に無かった理由と、彼に冒険を発見する才能があると私が感じた理由もすっきりと明らかになる。現代の冒険の行き詰まりは、今やどこにもない人跡未踏の目的地に縛られているせいなのだと。また、私に騎士団長殺しを思い起こさせた理由もこの本で説明される。古代以来の各地の英雄の冒険物語の類型には招請、脱システム、異世界での戦いと勝利、帰還のメタファーが含まれていると。そして現代の探検が、単独、無補給、最年少、最高齢というような身体機能の優劣を競うスポーツ的な探検業績は競っても、GPSに頼らない、通信手段を持たないというような精神的な探検条件にこだわる者がまるでいないという指摘には、角幡氏が冒険とは何かを誰より考えて、実践してきたことを納得する。紹介図書のナンセン、金子民雄、本多勝一の時代とは比べ物にならないほどシステム(人の行動を管理、制御する無形の体系)が強固になったこの時代に、あらためて解題してほしかった冒険論である。

「新・冒険論」では、「極夜行」で特定の目的地が特に無かった理由と、彼に冒険を発見する才能があると私が感じた理由もすっきりと明らかになる。現代の冒険の行き詰まりは、今やどこにもない人跡未踏の目的地に縛られているせいなのだと。また、私に騎士団長殺しを思い起こさせた理由もこの本で説明される。古代以来の各地の英雄の冒険物語の類型には招請、脱システム、異世界での戦いと勝利、帰還のメタファーが含まれていると。そして現代の探検が、単独、無補給、最年少、最高齢というような身体機能の優劣を競うスポーツ的な探検業績は競っても、GPSに頼らない、通信手段を持たないというような精神的な探検条件にこだわる者がまるでいないという指摘には、角幡氏が冒険とは何かを誰より考えて、実践してきたことを納得する。紹介図書のナンセン、金子民雄、本多勝一の時代とは比べ物にならないほどシステム(人の行動を管理、制御する無形の体系)が強固になったこの時代に、あらためて解題してほしかった冒険論である。

その著者の、「極夜行」の中で衛生携帯電話で家族に連絡する下りと、その言い訳には驚いた。いや、幻滅したという意味ではない。家族というシステムは、持ってみなければわからないものなのだから。毎度一級の探検紀行を読ませてくれる42歳の探検家の行方は楽しみだ。実践を伴うこの書き手が同時代に居てくれてうれしいと思う。

この角幡冒険論の文脈のままで、続いて池田常道氏の「ヒマラヤ 生と死の物語」を読んだ。マロリー、メルクル、エルゾークから山野井泰史のギャチュンカン生還までの13章が、大急ぎのダイジェストでまとめられている。ほとんどの話をそれぞれ一冊の本として読んだ覚えがあるほど、どれも有名な遭難記だ。確かな高所登山方法論も確立していなかった手探りの1950年代以前のヒマラ黎明期の冒険時代から、次第に高所と登攀の技術が確立され、手順化、競争化された70年代。80年代の有名峰登山者が増え始めた時代の多重遭難、90年代以降の完全に「システム内」の公募登山隊の遭難や救助登山など。

この角幡冒険論の文脈のままで、続いて池田常道氏の「ヒマラヤ 生と死の物語」を読んだ。マロリー、メルクル、エルゾークから山野井泰史のギャチュンカン生還までの13章が、大急ぎのダイジェストでまとめられている。ほとんどの話をそれぞれ一冊の本として読んだ覚えがあるほど、どれも有名な遭難記だ。確かな高所登山方法論も確立していなかった手探りの1950年代以前のヒマラ黎明期の冒険時代から、次第に高所と登攀の技術が確立され、手順化、競争化された70年代。80年代の有名峰登山者が増え始めた時代の多重遭難、90年代以降の完全に「システム内」の公募登山隊の遭難や救助登山など。

思えば80年代に山を始め、90年代にヒマラヤに関わった私の世代から見ると、21世紀の今日、公募ツアーではなく、一部のピオレドールクラスのクライマーでもない、セミプロ登山愛好家によるヒマラヤ遠征隊の話をほとんど聞かなくなってしまった。冒険とは何か、自分はヒマラヤにまで出かけていったい何をしたいのか?中間層レベルの登山愛好家は今の時代にこそ問い直したい。ヒマラヤだけではない。ウラヤマでも冒険の発見はできると私は思う。

この遭難記集の中で、脱システムで冒険的であるという点において、山野井泰史の記録は21世紀にあって尚、光を放つ。悪天のなか山頂直下で、「気温は零下三十度にはなっていただろう。右足にはまったく感覚がないが、頂への情熱はもはや抑えきれず、むしろ高みに上るにつれ、いま、登攀に人生を賭けているという喜びでいっぱいになった。」孤立無援の中で自分の命を自分の責任で操縦している満足感。この言葉にガツンと来た。

Rock &Snow 2018.夏号に掲載

「別位相の地球」である極夜行という探検を発見した著者には、冒険を発見する才能がある。「極夜行」は本人のあとがきによれば、およそ10年近く前のヤルツァンポ川空白部探検記以来の、「生涯を代表する探検行」である。狙いを定め、何年も準備し、グリンランド北西海岸の地理的状況や気象、雪氷、野生動物の特性を予備探検で経験した上で、80日間太陽の登らない極夜を探検する。誰にもわかりやすい到達点はない。だが、日が昇らない極夜をこれだけ長期間旅行し、そのあとに太陽を見た者はこれまでにいない。仕込んだ準備はすべてひっくり返され、行くか戻るか苦渋の判断あり。ここはクライマックスか、と思う局面は多々あるが、最後の最後まで旅は安心できない。

「別位相の地球」である極夜行という探検を発見した著者には、冒険を発見する才能がある。「極夜行」は本人のあとがきによれば、およそ10年近く前のヤルツァンポ川空白部探検記以来の、「生涯を代表する探検行」である。狙いを定め、何年も準備し、グリンランド北西海岸の地理的状況や気象、雪氷、野生動物の特性を予備探検で経験した上で、80日間太陽の登らない極夜を探検する。誰にもわかりやすい到達点はない。だが、日が昇らない極夜をこれだけ長期間旅行し、そのあとに太陽を見た者はこれまでにいない。仕込んだ準備はすべてひっくり返され、行くか戻るか苦渋の判断あり。ここはクライマックスか、と思う局面は多々あるが、最後の最後まで旅は安心できない。月と星の巡りについても考える。暗黒の中、月の複雑な動きに行動は支配される。冬季登山でも、満月で好天の夜のほうが、日中悪天のときよりもよほど行動し易く、そこを狙う事がある。極地では日が昇らなくても月は沈まない、いわば「月の白夜」のような状態もある。極夜の季節には太陽の24時間制には意味がない。月は毎日1時間ずつ出が遅くなっていくから一日は約25時間となる。こうした、経験のない異世界で新しい秩序を発見し、行動の方法自体を手探りで編み出していく行いこそが、角幡の求める探検だ。漆黒の闇が次第に心を蝕み、ものの輪郭を奪う世界の中で、人と犬、人と闇、人と太陽、誕生と光の根源の意味を知る。極夜の日々、異形の怪物が次々と現れ、暗い世界を通り抜けていく話は、暗く長いトンネルをひたすら歩いていく村上春樹の「騎士団長殺し」などの物語を思い起こさせる。

「冒険とは脱システムであり、探検とはそこで何かを探すこと」角幡はGPSを持たず、六分儀(星を測量して現在地の緯度経度を測るアナログ測定器)も出発早々強風で失い、25万分の1地形図とコンパスだけで旅を貫徹する。 「いまどき極地探検でGPSを持たないのは世界中でおそらく私一人だ」という。 「冒険登山のすすめ」という高校生向けの登山指南書で、私は「GPSはやめましょう」と書いた。過程無しで回答だけを示すGPSを山に持っていくのは不愉快である。自分が何かに操られているとさえ感じ、山登りで一番大切な「今どこに居るのかわからないかもしれない」という不安と山への畏怖、そして社会と無縁になった自由を損なうと思うからである。

このことに関する考察が、続く最新刊の「新・冒険論」で厚く書かれる。管理されたシステムから越境し、前例のない混沌の中で、命の危険という代償を感じながら、自分自身の行動を判断する自由、それを味わうのが冒険の真髄なのだと。

「新・冒険論」では、「極夜行」で特定の目的地が特に無かった理由と、彼に冒険を発見する才能があると私が感じた理由もすっきりと明らかになる。現代の冒険の行き詰まりは、今やどこにもない人跡未踏の目的地に縛られているせいなのだと。また、私に騎士団長殺しを思い起こさせた理由もこの本で説明される。古代以来の各地の英雄の冒険物語の類型には招請、脱システム、異世界での戦いと勝利、帰還のメタファーが含まれていると。そして現代の探検が、単独、無補給、最年少、最高齢というような身体機能の優劣を競うスポーツ的な探検業績は競っても、GPSに頼らない、通信手段を持たないというような精神的な探検条件にこだわる者がまるでいないという指摘には、角幡氏が冒険とは何かを誰より考えて、実践してきたことを納得する。紹介図書のナンセン、金子民雄、本多勝一の時代とは比べ物にならないほどシステム(人の行動を管理、制御する無形の体系)が強固になったこの時代に、あらためて解題してほしかった冒険論である。

「新・冒険論」では、「極夜行」で特定の目的地が特に無かった理由と、彼に冒険を発見する才能があると私が感じた理由もすっきりと明らかになる。現代の冒険の行き詰まりは、今やどこにもない人跡未踏の目的地に縛られているせいなのだと。また、私に騎士団長殺しを思い起こさせた理由もこの本で説明される。古代以来の各地の英雄の冒険物語の類型には招請、脱システム、異世界での戦いと勝利、帰還のメタファーが含まれていると。そして現代の探検が、単独、無補給、最年少、最高齢というような身体機能の優劣を競うスポーツ的な探検業績は競っても、GPSに頼らない、通信手段を持たないというような精神的な探検条件にこだわる者がまるでいないという指摘には、角幡氏が冒険とは何かを誰より考えて、実践してきたことを納得する。紹介図書のナンセン、金子民雄、本多勝一の時代とは比べ物にならないほどシステム(人の行動を管理、制御する無形の体系)が強固になったこの時代に、あらためて解題してほしかった冒険論である。その著者の、「極夜行」の中で衛生携帯電話で家族に連絡する下りと、その言い訳には驚いた。いや、幻滅したという意味ではない。家族というシステムは、持ってみなければわからないものなのだから。毎度一級の探検紀行を読ませてくれる42歳の探検家の行方は楽しみだ。実践を伴うこの書き手が同時代に居てくれてうれしいと思う。

この角幡冒険論の文脈のままで、続いて池田常道氏の「ヒマラヤ 生と死の物語」を読んだ。マロリー、メルクル、エルゾークから山野井泰史のギャチュンカン生還までの13章が、大急ぎのダイジェストでまとめられている。ほとんどの話をそれぞれ一冊の本として読んだ覚えがあるほど、どれも有名な遭難記だ。確かな高所登山方法論も確立していなかった手探りの1950年代以前のヒマラ黎明期の冒険時代から、次第に高所と登攀の技術が確立され、手順化、競争化された70年代。80年代の有名峰登山者が増え始めた時代の多重遭難、90年代以降の完全に「システム内」の公募登山隊の遭難や救助登山など。

この角幡冒険論の文脈のままで、続いて池田常道氏の「ヒマラヤ 生と死の物語」を読んだ。マロリー、メルクル、エルゾークから山野井泰史のギャチュンカン生還までの13章が、大急ぎのダイジェストでまとめられている。ほとんどの話をそれぞれ一冊の本として読んだ覚えがあるほど、どれも有名な遭難記だ。確かな高所登山方法論も確立していなかった手探りの1950年代以前のヒマラ黎明期の冒険時代から、次第に高所と登攀の技術が確立され、手順化、競争化された70年代。80年代の有名峰登山者が増え始めた時代の多重遭難、90年代以降の完全に「システム内」の公募登山隊の遭難や救助登山など。思えば80年代に山を始め、90年代にヒマラヤに関わった私の世代から見ると、21世紀の今日、公募ツアーではなく、一部のピオレドールクラスのクライマーでもない、セミプロ登山愛好家によるヒマラヤ遠征隊の話をほとんど聞かなくなってしまった。冒険とは何か、自分はヒマラヤにまで出かけていったい何をしたいのか?中間層レベルの登山愛好家は今の時代にこそ問い直したい。ヒマラヤだけではない。ウラヤマでも冒険の発見はできると私は思う。

この遭難記集の中で、脱システムで冒険的であるという点において、山野井泰史の記録は21世紀にあって尚、光を放つ。悪天のなか山頂直下で、「気温は零下三十度にはなっていただろう。右足にはまったく感覚がないが、頂への情熱はもはや抑えきれず、むしろ高みに上るにつれ、いま、登攀に人生を賭けているという喜びでいっぱいになった。」孤立無援の中で自分の命を自分の責任で操縦している満足感。この言葉にガツンと来た。

Rock &Snow 2018.夏号に掲載

書評・出版・ 2018年5月31日 (木)

個人的な本だ。彼を知る人達にとって大切な一冊だ。

個人的な本だ。彼を知る人達にとって大切な一冊だ。僕には24年前、1994年に、四川ヒマラヤのミニヤコンカで29歳で死んだ、同期の山仲間がいた。彼はワンゲル、僕は山岳部で、日高に、大雪に、知床に、北海道の流儀でとことん山に登った。福澤はパタゴニアの雪氷調査に、僕はネパール・ヒマラヤの植物採集調査に、OBで教授の先生の山岳学術調査の助手としてタダで3ヶ月連れて行ってもらってひと皮むけた。優秀な彼は、雪崩研究者としてその後、期待されるほどの業績を上げた。その上、当時ようやく始まった雪崩レスキューの講習会を主催し、ビーコンを普及する活動の中心の一人になった。講師をする彼を、僕がTVニュースで取材し放送したこともあった。

92年、僕は楽しかった8年間の札幌暮らしを終え、別の町で新しい山登りや仕事に励んでいた。20代、30代の僕は、自分自身でもある程度死を覚悟していただけに、山で友人が死ぬことにどこか慣れてしまっていたのかもしれない。2年後に福澤がミニャコンカで死んだと聞いたとき、彼の気持ちになって少し涙ぐんだりはしても、残されたアキさんや両親の気持ちなどに寄り添えるほどの人物にはなっていなかったと思う。

この追悼集はアキさんが長くて暗いトンネルから這い出て、彼と夢で再開し、みんなのところを訪ね、24年目にようやく世に出たものだ。今だから、時間をかけたから書けた深みある言葉も多い。なのに福澤本人の素直で実直ながらも早熟な、完成された詩篇の数々。やはりあいつは、一段上を行く秀才だったと思う。

29歳から24年経って、いまもうみんな50を超えてしまったよ。

死者との別れは無い。僕が思い出すとき、彼は生き返っている。

2018年3月20日発行

書評・出版・ 2017年4月19日 (水)

この長いカタカナ地名の山行記録の記録タイトルを読んで、脳内の地図上にルートを描ける人はいかばかりいようか。日高にぞっこんの経験を持ち、地形図を穴があくほど見続け、通い続けた岳人だけのリテラシー(読解力)が求められる書だ。5日以上の日程で日高に数多通った経験を持つ人だけが、記録のひとつひとつに地図説明のないこの本の山行記録を読んで理解ができるのではないだろうか。その点読者にはハードルが高い。だがそれを補うようにすばらしい写真や絵の数々がこの書の魅力だ。

もとより、この本をガイド本として読んではならない。カムエク沢やピリカ南面沢を目指す者が、いちいちテクニカルな情報を事前に得るというものでもないだろう。島田茂氏が、どのような気持ちでひとつひとつの山行に立ち向かい、どのように感じてきたかを読み取れば良いと思う。その点でも、島田氏の奥様との結婚前からのハードな山行の記録集は羨ましいの一語に尽きる、その後の「もう帰ってこなくてもいい」とまで言われたカムエク単独冬季山行のことまで含めて。人の人生の山に打ち込む時期の長さには長短がある。かつての戦友も変わる。これだけの山行を続けたことのある者であれば、誰しも思い至り共感することではないだろうか。もちろん女には女の言い分がある。もちろんだ。こんな宿六亭主には、そのぐらい言うことだってある。言っていいのだ、和子さん。

写真、スケッチ、遡行図とも本当にすばらしい。こんなふうに絵がかけたらなあと羨ましく思う。記録が山域別なので、時系列が行ったり戻ったりして、島田氏の個人史としての成長具合が追いにくかったかもしれない。とはいえ、記録をすべて読み、最後にすべての山行一覧を見ると島田氏の日高山行がすんなり進んだわけではないことがわかる。

学生時代は初級の沢と長距離の山行にとどまり、冬季の主稜線大縦走や難関沢への挑戦は5年目以降で、それも和子さんと共に20代の成長を遂げている。しかし30代になり、冬季縦走や難関沢に2のっこし(登って降りる×2)の10日を超える山行に付き合ってくれる仲間は居なくなる。30代後半にしてはじめて、一人での冬季長期山行(カムエク)に行く。これが彼の転換点と思う。普通はここで難関沢1のっこしか、3日で行ける日高の端っこの山を仲間とやりくりして諦めるのだが、ここからが彼の単独山行のはじまりになった。その後40代の彼は一覧を見るとほとんど単独山行での大きな記録を続けている。そして53歳でカムエク南西稜から東へ単独で東西縦走。

この本は、削いで削いで出来上がったのだと思うけれど、その隙間にこぼれた数々の山行ももっと見たい、そう思わせる記録集だった。

日高山脈こそは週末登山者などお呼びでない、空間的時間的に安心安全便利社会とは離れた本当の山登りが残っている、分かりにくく近づき難き山脈なのだと思う。日高横断道路なんかできなくなって本当に良かった。

表題の「無名峰」は、世間的には無名かもしれないけれど、日高の奥に燦然と輝く無名の峰、無名の沢の数々を知る、島田茂本人のことだと思った。表紙写真にもある究極の無名峰、1839m峰が、島田さんと和子さんにとって最も大切な山であったことも。大切なものには名前がない、大切なものは目に見えない。

大樹町で生まれ育ち日高を尽くした人生。60歳でこの本を出せた島田茂氏の人生は、大成功だった思う。私の10年前の世代。私も今後の10年を大切に生きていきたい。

3000圓(札幌秀岳荘・送料は360圓ゆうぱっく)

書評・出版・ 2017年3月23日 (木)

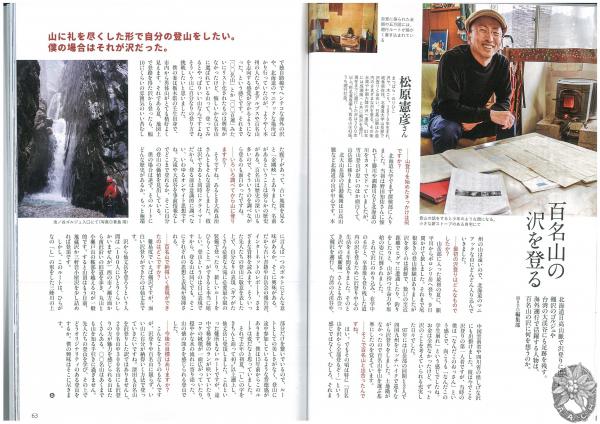

岳人4月号2017年

深田久弥の百名山を特集する企画であり、名のある人が名のある山を紹介する冒頭に続いて、百名山漏れの名山紹介や、冬季限定百名山を登っているサンナビキの梶山正氏の紹介記事に並んで松原憲彦会員(1990年入部)の「沢から登る百名山」のインタビュー記事があります。

「百名山」は手あかのついた言葉だが、深田の著書としての百名山は何十年にもわたって登るたび読み返す名著だと思います。松原会員も「百名山は当たり前ながらいい山ばかり」であり、避ける理由は全くない。あるとすれば人が多すぎるというただ一点のみ。ならば人のいない百名山登山となれば「沢」か「冬」がいい。やはり人がいないということは山登りの最大の魅力です。いや、山登りの魅力の本質は、大自然の中の孤独と自由でしょう。そして、深田の登った登山ブーム直前時代の無垢な山に近いのは、現代ではやはり沢や冬でしょう。深田自身が沢や冬を登ったわけではないけれど。

沢から行ったら意外といいぞの山に日光男体山や仙丈ケ岳を挙げています。百名山ではないけど、松原会員とは三ノ沢岳の伊奈川や金森山の万古川など、無垢の沢を辿って登る隠れ名山の山行の同志であります。富士山のように、どうしても沢はいただけない山もある。しかし百名山は冬か沢から行きたいものだな、というのが、やっぱり筋です。

百名山は43座、うち沢は32座とのこと。まあ全部やる気は当人もないだろうけど、冬と沢、どんな割合になるかな。

ガツガツしたくないと思いながらも数えて楽しいのが百名山。私も数えてみました。梶山氏は冬山を3月いっぱいに限っているけど、道が無い季節という意味で5月初旬まで含めて。

雪だけ47、沢だけ15、道のみ5、雪と沢両方3で、合計70のうち65が雪か沢でした。

書評・出版・ 2016年12月6日 (火)

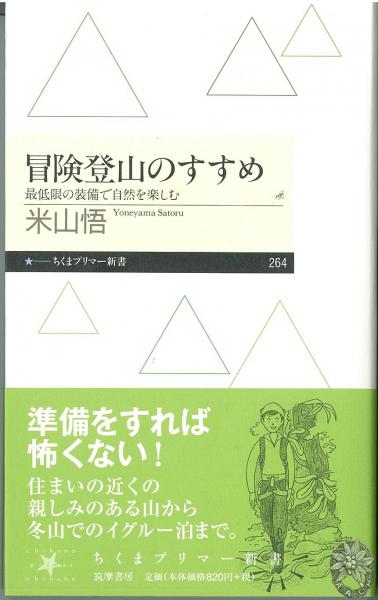

山ガールいざなう、本格登山の入門書

山ガールいざなう、本格登山の入門書 (藤原章生 ちくまNo.548 2016.11月号p16より)

実情を私自身調べたわけではないので不確かだが、2011年3月の大地震でこんな話があったと聞いた。全身ずぶ濡れで高台に避難した人々が、寒い中、暖もなく凍えながら救助を待っていたという。もし、彼らにたき火をする術が身についていれば、心理状態もかなり違っていたのではないだろうか。

本書を読んで、そんなことを思い出した。この本は単に登山技術を教えるだけでなく、一般の人のサバイバル術としても有効だ。夏山から猛吹雪の冬山まで、いかに少ない装備で、どう工夫して生き残るかをきめ細かくつづっている。

「平成登山ブーム」という言葉がある。神奈川県の湘北短期大学准教授の山形俊之さんが命名した言葉で、要は平成に入ってこの方、登山者数の高止まり状態が続いているそうだ。レジャー白書の推計で平成に入ってからの平均登山者数は約八〇〇万人。年に一度のハイキングや富士山詣でも含まれるので、こんな数字になるが、実際の登山愛好家は「一〇〇万人程度」と雑誌「山と渓谷」の方が話していた。

そんな一〇〇万もの人々の最近の流行は、人が築いた基準、コースにのっとった「百名山」にも通じる「ブランド登山」で、〇八年ごろ急増する「山ガール」の登場もそれと重なる。北アルプスの槍や白馬などの人気コースにファッショナブルな人がひしめき、登山ブームを底上げしている。

著者はこうした人気コースを「公演」と呼び、そこから離れた本当の山の楽しさを紹介している。登山道具店が宣伝する高い装備やGPSなど余計な機器は一切使わず、限られた装備、食料で山を楽しみ、どう生き抜くかを、実体験とともにつづる。

本書は単なるマニュアル本ではなく、著者の登山人生を語る半生記でもある。信州の一高校生が山の喜びを初めて知ったのは、何の変哲もない一七〇〇メートルほどの裏山だった。一人で藪こぎをしながら這い上がるうち、疲れて寝込んでしまい、気づいたら夕暮れ間近。焦って登り続けると、さっと視界が開け、一面青い花が咲く頂上にたどりつく。まるで神々しいものにでも出合ったかのように、著者はザックも降ろさず花畑をさまよい、一人で夜を明かす。<自由の実感。自分一人だけで、この山頂と特別な関係を結んだ>と記しているように、著者は人気コースでは決して味わえない魔力にこの時とりつかれた。

その後、北海道大学山岳部に入った著者は、夏は燃料やストーブはもちろんテントももたない沢登りから、やはりテントなしでイグルーや雪洞だけで縦走を企てる厳冬の登山まで、装備に頼らないシンプルな山登りを身につけていく。

著者の登山思想を一言でいえば、新たな道具に頼らないからこそ人間力が身につく、ということだ。人はGPSを使えば地図が読めなくなり、強固な登山靴をはけば、地下足袋で味わえる石の感触、無駄のない歩き方を身につけられなくなる。テントを利用すれば、目の前にある雪は邪魔なもので、それを使おうという考えは浮かんでこない。

NHKのカメラマンとして、時にヒマラヤや国内の山岳撮影をしてきた著者が、自分のための登山を三〇年間もやめずに来たのは、やはり高校の時の藪山の至高体験が胸に深く刻まれているからだろう。だが、これは著者だけの特権ではない。

「ブランド登山」を楽しむ登山客にしても、相手は山である。ひょんなことから道を間違えたり、雷雨にやられてひやりとしたり、不安を抱えとぼとぼと道を探した経験に見舞われることはままある。そんな山の怖さ、自身の焦りにこそ「倒錯」」とでも呼べそうな」魅力を感じる人が中にはいるはずだ。そんな人たちが「ブランド」に飽きたらず、山らしい山に」入りたいと思う瞬間がきっと訪れる。だが、どう始めたらいいのか。そんな時、本書を開いてみれば、山の魔力にひかれたように、するするとその世界の門が開かれる。山ガールを始め登山を目指す人たちをいざなう、ありそうでない、実に貴重な「本格登山」の入門書と言える。イラストも秀逸だ。

「ブランド登山」を楽しむ登山客にしても、相手は山である。ひょんなことから道を間違えたり、雷雨にやられてひやりとしたり、不安を抱えとぼとぼと道を探した経験に見舞われることはままある。そんな山の怖さ、自身の焦りにこそ「倒錯」」とでも呼べそうな」魅力を感じる人が中にはいるはずだ。そんな人たちが「ブランド」に飽きたらず、山らしい山に」入りたいと思う瞬間がきっと訪れる。だが、どう始めたらいいのか。そんな時、本書を開いてみれば、山の魔力にひかれたように、するするとその世界の門が開かれる。山ガールを始め登山を目指す人たちをいざなう、ありそうでない、実に貴重な「本格登山」の入門書と言える。イラストも秀逸だ。(ふじわら・あきお 新聞記者)

ちくまプリマー新書 冒険登山のすすめ

米山悟著 820円+税 2016.10刊

書評・出版・ 2016年8月12日 (金)

2006年、東海大山岳部隊の一員として23歳でK2に登頂した小松由佳さんは、その後写真家になっていました。それも戦乱のシリアを撮る写真家に。シリアは知っての通り2011年以来内戦、治安機関の暴力、イスラム国の占拠、他国の空襲と、地獄の極みです。小松さんが内戦前2008年からシリアを訪れて知り合った若者たちの、その後を何人も紹介しています。2012年に撃たれて死んだ山本美香さんと同じです、写真はどれも和やかなシリア人たちの暮らしを描いていました。どれも相手との関係を作り上げなければ撮れない表情の写真ばかりです。

2006年、東海大山岳部隊の一員として23歳でK2に登頂した小松由佳さんは、その後写真家になっていました。それも戦乱のシリアを撮る写真家に。シリアは知っての通り2011年以来内戦、治安機関の暴力、イスラム国の占拠、他国の空襲と、地獄の極みです。小松さんが内戦前2008年からシリアを訪れて知り合った若者たちの、その後を何人も紹介しています。2012年に撃たれて死んだ山本美香さんと同じです、写真はどれも和やかなシリア人たちの暮らしを描いていました。どれも相手との関係を作り上げなければ撮れない表情の写真ばかりです。生き生きと、表情豊かに暮らし、家族の日常の暮らしの大切さをしみじみと知っているシリア人たちが何故こんな目に遭わなければならないのか?一方では、他者との関係に行き詰まり個の枠を築き、豊かで平和なはずの社会で孤独を深め、中には極端な差別思想や排外思想に心を犯される人が徐々に増える日本の国。どうしてこうもうまくいかないのでしょう。

山登りから、山麓の人々の暮らしに目を向け、シリアとの縁が生まれ、旅行者となった小松さん、生き延びることができれば、またいつか何かの形で山登りに帰ってくると思います。その時の山を楽しみにしています。

河出書房新社2016.3.20

http://yukakomatsu.jp/news/news.html

書評・出版・ 2016年7月28日 (木)

朝のドラマ、とと姉ちゃんの元の話、暮しの手帖を紹介した特集番組をこの前見ていたら、テルマエロマエのヤマザキマリさんが、「この雑誌はどうかしている!」と、賞賛していました。彼女のお母様が全部持っている愛読者で、昔から読んでいたそうです。徹底的な商品テストや、読者目線の編集方針を一貫して貫いた編集部のことを紹介していました。

朝のドラマ、とと姉ちゃんの元の話、暮しの手帖を紹介した特集番組をこの前見ていたら、テルマエロマエのヤマザキマリさんが、「この雑誌はどうかしている!」と、賞賛していました。彼女のお母様が全部持っている愛読者で、昔から読んでいたそうです。徹底的な商品テストや、読者目線の編集方針を一貫して貫いた編集部のことを紹介していました。その番組の中で紹介された異色の96号、「特集・戦争中の暮しの記録」は、戦争が終わって23年経った1968年、公式の記録に残らない庶民から寄せられた話を延々書いた雑誌でした。今日は何を食った、何時から何時まで働いた。あそこは焼けてどうなった。という生の声でいっぱい。今日ではありがちだけど、この目線での手記の募集は当時初めての試みで、絶対売れないと言われたのに、ものすごく早く売りきれたそうです。戦争が終わってから23年間も、誰もこういうことができなかったのでした。以下に編集者、花森安治の序文です。

書評・出版・ 2016年6月28日 (火)

黒部の山賊という本が少し前に復刊して、伊藤さんは近頃また話題になっていました。戦争直後からずっと雲ノ平、三俣、水晶の三軒の山小屋をやってきた、もと山賊の友達です。

黒部の山賊という本が少し前に復刊して、伊藤さんは近頃また話題になっていました。戦争直後からずっと雲ノ平、三俣、水晶の三軒の山小屋をやってきた、もと山賊の友達です。伊藤さんと初めて会ったのは、1992年、伊藤新道でした。伊藤新道は高瀬川の湯股から三俣山荘へ通じる登山道で、1953年から伊藤さんが3年がかりで作りました。その後できた高瀬ダムの工事で70年代に登山者が減ってしまって、その頃は廃道間際でした。伊藤新道は下半分が沢沿い、上半分は尾根を通ります。人が歩かない道、補修をしない道は、沢では水が壊し、尾根では植物が埋めて廃れてしまうのだと、このとき初めて知りました。伊藤さんは小屋から降りてきて、藪を払っていました。この時も70歳ころと結構なお歳でしたが元気に仕事をしておられました。このときお会いして、さまざまなお話を聞きました。山小屋建設の苦労話は本人よりも、黒部の山賊で読みました。本人からは、山とはあまり関係のない、左右対称の不思議に関する話や、バイオリンの音に関する話など、面白い話をたくさん聞きました。

伊藤さんは、松本では有名な料亭のあと継ぎだったのですが、若いころから何事にも野心的で、家を継ぎませんでした。同じ高校の先輩後輩のよしみで(とはいえ伊藤さんは戦前卒業なので旧制中学校です)、一度その料亭に招いて下さり、ごちそうをしてもらいました。老舗の、とても素敵な建物でしたが、何年か前に規模を小さくして移転したそうで、いまはもうありません。

HOME

HOME

メニュー

メニュー