OBの山行記録・

2009年2月8日 (日)

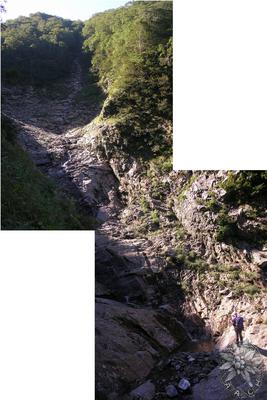

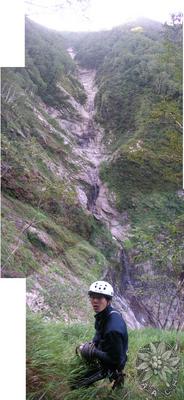

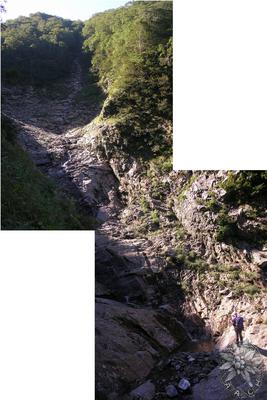

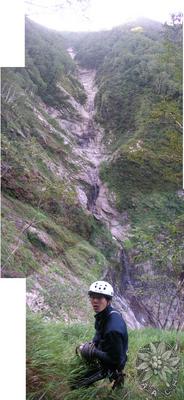

道南のグランドジョラス、雄鉾岳北東面に直上ラインを引くべくアタックをかけたが、天気周期に恵まれずドカ雪を見舞われて、取り付きまでを往復するに留まった。(写真・標高点652上のイグルーより)

【ルート】

1稜や4稜

【時 間】

2/7晴れのち雪 おぼこ荘(11:50)→銀山川一本下流の沢→右岸尾根に乗り、標高点652c1イグルー(15:00)完成は16:00

2/8 ガス吹雪のち曇りc1(7:50)→3稜基部引き返し(9:00)→c1(9:40-10:20)→おぼこ荘(12:50)

【メンバ】

米山(1984)、齋藤(1987)、勝亦(2003)、馬場(HUSV2001)

久恋の雄鉾東面で、冬の壁を目の当たりにしたが、今回は敗退。右から左へ1,2,3,4,5稜とあるが、山頂に上がるルートって事で北峰の1稜、南峰の4稜を2パーティーでという計画だった。おぼこ荘で出発しようとしたらアイゼンを忘れたメンバーがいて、八雲在住の山スキー部OB北川君に借りに行く。あいにく留守だったがアイゼンの置き場所くらいは見当がつくものよ。もつべき者は地元の山友だ。北川君ごっつぁんです。

取り付きへは、夏道コースのある銀山川の一本下流の沢を詰める。本流の渡渉はやや上流に昔ここを走っていた鉱山鉄道の鉄橋があり、それを使う。この一帯、集落あり、活動写真館ありの盛況だったそうな。沢の中は右へ左へとスノーブリッジを使ってクネクネ進む。快適じゃないけどよくある沢ルート。シール利かして小尾根を登り、標高点652に出た。強風吹雪にガス。

壁は見えない。ここでイグルーを建てる。雪たっぷりの雪庇脇に深い縦穴式で4人用のワイド版。午前は晴れていたがどんどん悪くなってきた。暴風雪でもイグルー内は静かだ。アルゼンチンの葡萄酒をあけて、インドネシアカレーのうまいやつを食べたら、いつの間にか眠ってしまった。そういえばゆうべの夜汽車では雪祭りツアー客と一緒になってやかましかったなあ。

翌朝はガス、吹雪でやる気が出なかったが、明るくなると雄鉾の壁が時折ぼんやり見えたりしたので、取り付きまでは行ってみようかという事になった。緩い斜面をトラバース気味に取り付きに向かうが、一晩で30センチは積もった。ふわんふわんのラッセルだ。

1稜の真下あたりから壁の方に向かって登り始める。時間的に遅くなったし、1稜はドラッセルで明るい内に上には行けそうもないので二手には分かれず4稜右の氷瀑を見に行くことにした。3稜の基部をトラバースし、3,4間ルンゼの下に当たる急な大斜面をトラバースする段になって、雪崩がやばいのではという意見が生じた。協議の末断念して戻ることにした。膝までの新雪、傾斜は45度強って所。40センチ下にはカチカチの霜ザラメ層が二枚。

たっぷり積もった新雪で、下りのスキーは快適だった。道南でこんなにいい雪は初めてに近いぞ。イグルーに戻ると、ガスが薄くなり、雄鉾の北東壁がぎらぎらと姿をみせた。傾斜は滅法立っている。雪崩の心配の無いコンディションでまた狙いたい。しかし最近、アルパイン敗退が続いている。天気の巡りの

要素が大きいから。イグルーは風雪に埋まり雪見大福みたいになっていた。

もと来た複雑な尾根と沢を下り、帰りの本流渡渉はスキーをぶん投げてざぶざぶ渡った。

おぼこ荘の温泉に浸かった。露天風呂では50くらいのおっさんが隣の女風呂のかみさんと猛烈な雪合戦をやっていて、非常に微笑ましかった。向こうからもばんばん玉が飛んできた。漬物石大のも。風呂上りにフタの裏にべったりクリームのついたうまい瓶牛乳を飲み干して、北川君にアイゼンを返しに行ってあがりこんで焼き肉。二歳児玄八郎は滞在中ついに昼寝の夢から醒めなかった。八雲駅で五時半の特急に乗る。敗退のせいで、夜行急行はまなすの世話にならずに済んだ。

...hide more

OBの山行記録・

2009年1月26日 (月)

ピンピンに研いだアックスとクランポンを持って、谷川山麓から清野師範(1976入部)がやってきた。現役部員とOBアイスチームの合同合宿を層雲峡で行った。現役は目下、冬山経験含めてアイス経験が途絶状態なので、この度清野師範にアックスの研ぎ方から鍛え込んでもらった。旧石器時代ギャートルズのようなアックスも、磨けば2009年モデルに。勝亦、馬場の若手OBが冬メインに続いて現役相談役遊撃隊。しなやかな登りを見せた。

【年月日】2009年1月24,25日

【メンバ】現役:田中バイエルン(3)小池大五郎(2)鹿島(1)井村(1)/OB:清野(1976)米山(1984)勝亦(2003)馬場(HUSV)

【ルート】錦糸の滝、銀河の滝

初日、青森から夜汽車で着いた米山、前日ジェット機に乗ってきた清野師範と、6年目勝亦、HUSV8年目馬場が道央道を層雲峡へ。企画立案の斎藤は、数日前から疫病で寝込み、参加断念(泣)。現役と合流してまずは錦糸の滝へ。以前は右岸の国道から滝が見えたが、今はトンネルが走り、その旧国道をラッセルして取り付く。

トップロープを2,3仕掛けて、まずはお稽古。アックスの打ち込み方、姿勢、スクリューのねじ込み方、扱い方、上に向かうファイトなどを清野師範に吹き込まれる。旧石器アックスと清野仕上げアックスの違いなども体感。師範は裏山に水をひき、自家製アイス壁道場を作り、毎週欠かさず、沼田の仲間とともに氷と戦闘されているのである。アックスは改良に改良を加え、金属加工のお手並みも玄人はだし、家族はさぞや呆れて物も言えない事でしょう(笑)。

初日夜、合宿とは言いながら師範をテントに眠らすわけにもいかず、師範と米山は恐縮ながら宿坊の畳に寝る。例会をやるというのでテント泊の皆の衆も畳に上がり込み、明日の作戦を審議する。卓上のわずか二つのお茶菓子をじゃんけんで分け合う姿に昔を懐かしんだりした。全然変わってないぞ現役。20年ぶりにルームの例会に出たが、やはり居眠りしてしまった。私の場合、合宿の例会は睡魔との闘いであった。全然変わってないぞ俺。現役にニコルソン(やすり)を渡して「朝までに研いでおけよ」。研ぎ方は、昨年のライデン海岸の項参照。

翌朝、宿の玄関さきに山下君(1997入部)と白石君(2001入部)がきた。アイス修行に頻繁に来ているようで、きょうはブルーウルフの滝だとか。旭川の田戸岡君(1999入部)も来ているそうだ。テント村は知っている人がいて楽しそう。

石狩川本流を伊藤秀五郎先輩の時代を偲びながら渡渉。当時はダム無しで水轟々だったろう。みな、渡渉用ゴム長を持ってきているが、革靴+ロングスパッツで平気だった。水深25センチほど。まあ組み合わせによるだろうけど。帰りで試す価値はある。

銀河の滝で、下段の壁に二本トップロープを垂らして、鹿島(1)、井村(1)が登り込み稽古。バイエルン(3)や大五郎(2)がプリセットしたルートでトップ練習。氷はきょうもコチコチだ。米山はアバラコフの何たるかをこの日初めて馬場さんに教わる。そのおじさんの名前、昔ソ連のパミールキャンプで聞いたことがあるぞ。清野、米山、勝亦、馬場はそのまま上部へとコンテで進んで銀河を完登。あちらは右ルートこちらは中央ルートをとる。氷柱の裏側にスリングを回してビレーポイントをとることをトレチャコフと名付けたりする。昔、ロシアの登山家トレチャコフは、お金がなくてアイススクリューが買えなかったのでこの方法を見つけた・・・。という俗説もその時生まれた。

途中、師範がアックスを落っことした。吹きだまりに運よく落ちたのでロワダウンして探す。これがなかなか見つからず。落ちた場所を見ていたのに、新雪の探しものは見つからないものだ。人間じゃないから気長に二人で探してようやく発見。更に登り終えて懸垂したが、楽しくバカ話しながらロープ回収したら結び目つけたまま引っぱっちゃって、上でひっかかっちゃった。後続お隣パーティーにはずしてもらって反省。

ずいぶん遅れて下段の氷壁に戻ると、バイエルンも大五郎もトップをやっていた。格好もサマになっている。刺さって抜きやすいように刃先を整えておけば、無駄な力も使わず、指も冷たくならず、余裕の心でさっさと抜けられる。腕力の強くない馬場さんの優雅な打ち込みをマネていたら要領もわかってきた。今回はまったく筋肉痛無し。

総員押しなべて得たもの大きく充実の合宿になった。清野師範も、ヤングな面々と登るのは久しぶりで、何度も反芻し喜んでおられた。今どきどこの山も中高年ばかり(オレも含めて)だ。山に向かう紅顔健児たちの、肌は赤銅さながらに、真摯で円らでひたむきで真っ直ぐな瞳と目があうと、それだけで幸福感がみなぎるよ。

「勝亦君!春は鹿島槍北壁で待ってるよ!」と、握手の師範を千歳に送り、狸小路6丁目付近の九州ラーメンを替え玉して米山は夜汽車を待つ間、日曜なのに奇跡的に空いていたつるでBNを飲んで大内さんにご報告。夜の札幌を千鳥足で駅まで。

今回参加できなかった現役の皆様、来春入部予定の皆様。また来年もやりましょう。

...hide more

OBの山行記録・

2009年1月6日 (火)

【期日】2008.12.29-2009.1.2 (4-1

【人員】白石淳也(OB8 澤田卓郎(OB1

【ルート】長浜ダイレクトリッジ

12.28 27日のフェリーが欠航のため、28日稚内C0

12.29 稚内-利尻島-長浜・栞橋(10:00)-Co.640=Ω1(14:30)

タクローが朝一番、ターミナルへ聞きに行くと、今日は通常運行だと言う。あわてて仕度をしてフェリーに乗り込む。今年は僕らを含めて4パーティ入山するそうな。鴛泊ターミナルから札幌登攀倶楽部と一緒に路線バスで長浜まで向かって入山。スノーシューで歩き始める。Co.640に雪庇を利用してイグルー。1時間ほどで快適なものができた。

12.30 4:00/5:55 Ω1-三眺山(11:30)-Co.1620=Ω2(12:30)

イグルーを出ると外は穏やかで、星も見えた。ラテルネで尾根を照らしながら歩く。Co.1180の斜面でスノーシューからクランポンに換えた。三眺山手前から風が強くなり、目出帽を付ける。三眺山の下りは急で、北巻き。Co.1620でイグルー。

12.31 Ω2=Ω3留萌に風雪、波浪注意報。停滞。

風の音を聞きながら終日停滞。お昼に差し入れの雑煮とお汁粉を食べてしまった。酒もつきた。

1.1 6:00/9:00 Ω3-取り付き(10:00/10:20)-北峰直下(17:00)-Co.1620夏道上=Ω4(18:00)

開口一番、タクローが「あけましておめでとうございます」、こちらも新年の挨拶を寝たまま返す。7時前の概況によるとやはり天気は良くないようだが、イグルー内に聞こえてくる風の音は明らかに弱い。2日も風予報は同じなので、出発することにする。

1p(白石 緩傾斜から、リッジに上がる少し立った凹角を登る。40m

2p(タクロー リッジ上の凹角上を登る。とても悪そう。40m

3p(白石 緩いリッジをへて岩峰を右巻き、細い稜上を馬乗りで進む。40m

4p(タクロー リッジを登って北峰直下で終了。40m

ロープを解く頃にはすっかり暗くなり、そのまま北稜を下り、夏道のルンゼ状の吹きだまりに雪洞を掘った。

1.2 5:00/7:30 Ω4-道路(15:30)

氷をまとったすべての装備を雪洞内でパッキングして出発、視界は50m以下。吹雪。さんざあーだこーだ言って彷徨したあげく、最後には姫沼より東に下りた。ヒッチで利尻温泉に連れて行ってもらう。夜は島民の方の親切によって、体育館にフェリー待ち社会人パーティとともに泊まらせて頂き、宴会となった。

...hide more

OBの山行記録・

2008年12月31日 (水)

●2008年12月30日(火) 根子岳(2207m)、小根子岳(2127.9m)

【ルート】 山スキー / 長野県

峰の原スキー場→根子岳→小根子岳→(北西面大滑降)→峰の原スキー場

【メンバ】 5名

L:塚田(TAC)、M:太田(TAC)、佐藤(TAC)、山森(TAC,AACH1986)、清原(AACH1986)

OBの山行記録・

2008年12月31日 (水)

●2008年12月29日(月) 白馬乗鞍岳(2400m付近)、船越の頭(2600m付近)

【ルート】 山スキー / 長野県 (新潟県)

栂池高原スキー場→成城大学小屋→天狗原→白馬乗鞍岳→白馬大池→船越ノ頭→(南東面大滑降)→栂池自然園→栂池高原スキー場

【メンバ】 5名

L:塚田(TAC)、M:太田(TAC)、佐藤(TAC)、山森(TAC,AACH1986)、清原(AACH1986)

OBの山行記録・

2008年12月31日 (水)

●2008年4月27日(日)〜30日(水) 北ノ俣岳(2662m)、黒部五郎岳(2839.6m)、三俣蓮華岳(2841.2m)、鷲羽岳(2924.2m)、弓折岳(2592m)

【ルート】 山スキー / 岐阜県 富山県 長野県

1日目(4/27) 飛越トンネル→寺地山→北ノ俣避難小屋C1

2日目(4/28) C1→北ノ俣岳→黒部五郎岳→(東面カール滑降)→黒部五郎冬期小屋C2

3日目(4/29) C2→三俣蓮華岳→鷲羽岳→(南東面2段カール滑降)→モミ沢→双六冬期小屋C3

4日目(4/30) C3→弓折岳→(南東斜面滑降)→ワサビ平小屋→新穂高温泉

【メンバ】 2名

L:石橋兄(AACH1982)、M:山森(AACH1986)

OBの山行記録・

2008年12月31日 (水)

●2008年4月13日(日) 栗駒山(1627.4m)

【ルート】 山スキー / 宮城県 (岩手県)

いこいの村=イワカガミ平⊃栗駒山

【メンバ】 4名

L:石橋兄(AACH1982)、M:高橋ジジイ(AACH1984)、山森(AACH1986)、銭谷(AACH1990)

OBの山行記録・

2008年11月25日 (火)

シーズン初の冬山一発目で黒岳北稜7ピッチをもくろんだが天気が厳しいので諦めた。しかし雪つぶての向こうに幽玄の北稜と20年ぶりに対面し、イグルー一泊して冬山気分に移行した。下りのスキーは深すぎて不快調だった。写真は肩から黒岳北稜(上半分)

日程:2008年11月23日 〜 2008年11月24日

メンバー:米山悟(1984) , 斎藤(1987), 澤田卓郎(2004)

天候:おおむね風雪 氷点下7,8度 視界500mくらい

時間:23日:リフト終点発11:10 コンタ1800m肩12:20 イグルー完成13:30

24日:下山

黒岳スキー場は日本一早いオープンなので客がたくさんいる。リフト終点の上にラッセルしていき新雪を滑るスキーヤーやボーダーも結構多く、登りは肩までトレースもあった。北稜の見える吹きだまりにイグルーを作る。季節が早いので念のためテントも持って行ったが不要で、一時間でできた。

隙間風の粉雪を浴びて葡萄酒を飲み、自衛隊製戦闘食を食べていると、火も焚かないのに良い気分になってきた。

翌朝も天気は回復せず。先週から平地にも降雪し、山は一週間降り続いたのでそろそろ回復を期待したが、間に合わなかった。こちらの休みにあわせてくれないこともある。周期さえ合えば、バッチリなんだが。この風雪で取り付けば、正に苦行の凍傷クライミングなので見合わせる。

スキー場めがけてふわふわの新雪を下るが、深すぎて全然滑らない。真下を向いてラッセルする始末。雪もパウダーと云うには密度が重く、微妙に快適ではない。たくさん登ってくる人がいたが、二度滑っている人はいないようだった。

もはや行きつけの、上川駅前の「きよし」でしょうゆラーメンを食べて、札幌に向かう。高速道路は最近になって上川まで延びていた。札幌は晴れていた。夜行急行「はまなす」で青森に帰る予定だったが、当日内の特急で帰れる時間だ。連休最終日なので椅子には座れなかったが、ザックに座ってチーズをかじる。。

今回は行きで急行はまなすのカーペット席を使ったが510円の指定席券で横になれるので、寝台席よりいい。

タクローも来春卒業で江戸へ出るとのこと。春までにまた何本かご一緒したいものだ。この冬はシューパロ、雄鉾、大平あたりのレアルートに行きたい。もちろん津軽、南部もだ。

...hide more

OBの山行記録・

2008年10月1日 (水)

<パーティー>白石(00)澤田(04)

<時間とルート>

9月8日 晴れ

熊の沢林道終点(6:30)→・1512北コル(11:30〜12:00)→ピリカ南面Co580二股=C1(18:30)

熊の沢林道の終点から入渓。ヌピナイ左を登り、トヨニ北面に入り、途中の・1512の北コルに上がる沢をつめる。この沢は段差があるが特に問題ない、概ねガレで覆われている。白石がカメラをもっていたが、フィルムが入っていなく写真は撮れなかった…。

主稜で休憩し、日高幌別のCo580に下る沢を下降する。下っていると2段80mの滝がでてくる。30m、50mとabする。2段目をabするが回収不能におちいり、ひっぱたりしたが回収できない。結局、登り返してセットしなおす羽目になる。さらに下ると60mの滝が出てくる。ハングしていて迫力がある。右岸側のルンゼにab25m×2回と歩いておりる。これで終わりかと思っていたら、さらに小滝群が続く、まいたりクライムダウンしたり、abしたりで対処。日高幌別Co580二股のテン場に着く頃には暗くなっていたがラテルネ行動で強引に行く。Co580二股でC1。焚火の横でごろ寝する。

9日 晴れ 上部強風

C1(6:00)→ピリカヌプリ(15:30〜16:00)→ヌピナイ右Co1000付近=C2(16:50)

ピリカ南面直登沢を登る。Co700までは小滝群、直登したり、まいたり。1つは右岸草付きを巻き、10m程度ab、いやらしかった。Co700に30mの滝。右岸ルンゼ状をノーロープでいくがいやらしく、途中のテラスからロープだす。40m1ピッチ、悪い。その後トラバースして、20mabして沢に戻る。その後、小滝を数個こえると25m斜滝、左岸を直登。その後、Co900の40m滝を右岸ルンゼからまいてこえるとガレガレになる。あとはガレと小滝で問題ない。草原を登ってピリカピークへ。まきがいやらしい沢だった。上部は晴れているが風が強く寒い。

ピリカ北面を下る。焚き火したいのでCo1000付近でC2。

10日 晴れ

もう秋、この日は寒く、水に入りたくない。おきまりのヌピナイ右股を滝はまいて下山。澤田は滑ってあえなく水没、体が痺れた。時間はよく覚えていない。

OBの山行記録・

2008年9月17日 (水)

● 2008年9月

サッシビチャリ沢ルベツネ山北面直登沢

【ルート】

サッシビチャリ沢→ルベツネ山北面直登沢→ルベツネ山→1599峰西面沢→サッシビチャリ沢

【メンバ】

米山悟(84)、齋藤清克(87)、勝亦浩樹(2002)、田中バイエルン(2006)

【年月日】

2008/9/13-15

【時間】

9/13

サッシビチャリ沢林道より入渓(11:20)→ルベツネ岳北面直登沢出会(16:00)

9/14

C1(5:15)→40m滝の捲き始め(6:00)→沢に戻る(9:00)→ルベツネ山頂(12:20ー13:15)→1469コル北のポコの北下降点(15:15)→C1=C2(17:30)

9/15

C2(7:15)→サッシビチャリ沢入渓点(11:15)

冬も春も縦走の途上で踏んだルベツネ山は、これまでペテガリの弟分というやや地味な存在だったが、今回は最もルベツネならではの特殊ルートから登り、ようやく礼を尽くせた気がする。これでなかなか格好いい山なのである。ルベツネ北面沢は日高でナンバーワンの連瀑の沢。異色の景観はまるで上越のオツルミズか幽の沢だ。日高離れした風景は、カウンナイを45度にぶっ立てた感じ。何mの滝が何本という感じではなく、ごらんの通り、全部が滝。

1日目: :晴れ

サッシビチャリ林道は左岸に1キロほどでおしまい。沢にはいるといきなり泳ぎ。水温は低いが日差しがあるとずいぶん助かる。シビチャリ山南面沢出会いの下流1キロほどが函状。流れを読んで遠回り泳ぎして、急流を一気に泳ぎ渡り、はい上がる息ゼーゼーポイントあり。ここでせっかくはい上がったバイエルンが滑って落ちてやり直す気の毒シーンあり。

Co660の屈曲点に魚止めの滝があり、唯一捲く。これ以外は全て直登で函を行く。突っ張りに泳ぎありでとっても楽しい。

ルベツネ北面直登の二股はビンの底状になっている。左の右岸をへつり抜けて登って、右股の直登沢に入り、天場とする。焚き火でゴロ寝。満月が山際をかすめて進んだ。

2日目:・晴れ

暗いうちから起きて朝ご飯。いくつか函滝を越えると、Co825二股の向こうに45m大滝が見えた。前座の25m滝(10mくらいにしか見えない)を越えるとそれの下に至る。直径100mほどの円形競技場のようなスラブ谷の真ん中にいる僕たち。みな上を見上げて口を開けている。45m滝の上の方は結構な傾斜で登れなさそう。左後ろの洞窟のあるスラブから、上のブッシュ帯への高巻きに移る。写真正面に見えるのが北面沢。45m滝から上は標高差800mほどが滝の連続。最初の三つを捲く。これは洞窟の中のビレーポイントから撮影。トップ齋藤

洞窟からザイルを出して1ピッチ強でカンバのあるブッシュ面へ。ヤブこぎはササが少なく進みやすいが、半面油断するとつかむものが無い。100mの絶壁、降り口探しながら縁を行くので緊張度は高い。45m滝の上の傾斜強く逆層の滝二つを共に捲いてクライムダウンで60mナメ滝の下に戻る。高巻き締めて3時間。

戻ったあとも傾斜の強いカウンナイが続く。ほとんどはノーザイルで思い思い行くが、二度ザイルを出した。でも全体にはすごく爽快なナメ滝登りだ。太陽が正面、ギラギラ光る行く手は手をかざして見るとほとんど逆層。秋空の下、向かいのヤオロマップと39峰が、どんどん格好良く姿を変えていく。

源頭は、たいしたヤブこぎも無く、ほぼ山頂に直上した。北はカムエク、エサオマン、南は楽古まで見える日高日和。草地に足を投げ出し、重層する日高の山並みを愛でる。

下山は1599西面の沢まで回り込まないと下流部に大スラブがあるので、二時間ヤブをこぐ。ヤオロマップ川の1599南東面沢の大スラブに目を奪われる。下降の沢の上部はナメ滝が続き中程はガレ、天場が近づくにつれ飛び込みたくなる函滝が連続するが、もう寒いし疲れてきているのでへつりながら帰る。

焚き火で体を乾かしてまた暖かくゴロ寝で眠る。満点の星と満月。火は朝まで絶えない。ストーブもツエルトも不要だ。

3日目:晴れ

秋空のアサイチ。ダブル瓶の底滝5mでいきなり飛び込み、ウオータースライダーでスタート。普段寡黙な勝亦が寒さのあまりホエーとか言って叫ぶのを聞くのが心地よい。登りで唯一捲いた魚止め滝12mは仇討ちと言うことで、下りは飛び込む。10m超える飛び込みは度胸が要る。バイエルンはこの滝壺に銀ブチ眼鏡を奉納。あとは牧歌的に流れ下って下山。プール泳ぎは冷たいけれど、もう愉快でたまらない。

前回までのようにラッキーなヒッチが出来なかったので、今回は入下山に自転車をこぐ。登り6時間下り4時間半。

静内の天政で天丼をカッ込み、静内温泉のヌルヌル湯で股ズレを癒す。

...hide more

● 2008年9月

● 2008年9月 HOME

HOME

メニュー

メニュー