書評・出版・

2013年4月10日 (水)

図書館には絶版になっていた本がたくさんあります。

冠松次郎と云えば今世紀初頭に黒部川を歩きまわり、名著もたくさん。黒部好きなら大好きな登山家ですが、なんと富士山の本も書いていました。山麓の甲府に来ると、こういう本が見つかります。昭和23年の版。厳冬期含め四季を通じ登っていて、どのルートも書いていて、山麓の風物も紹介している。全くよく歩いています。

「富士山は眺むべき山で登る山ではないと云ふてこれに登らず、その遠景を見て満足してゐる者は眞の自然愛好者と云ふ譯には行かない。」

「富士山を眺めてその實體に觸れず、而して富士山の景觀を語らんとすることは難い。あの豪壯荒涼たる風象に接して、さて飜ってこれを顧みその縹渺とした姿を描くところに、兩端を盡したる喜びがある。その山の實體に觸れず、委曲に接せずして山に親しむと云ふことはありえないのである。」

山登りが好きで好きで、どうしても書いてしまいたくて書いたような、こういう本が大好きだ。山の古い本は、輝きがあせない。

子供二人との8月末の山行記録で

「八合目の小舍についたのは午近い頃で、持參した飯盒の飯を茶碗に分けて澁茶をかけ、ツクダニと福神漬とで腹いっぱい押し込んだら、子供たちは忽ち元氣を盛り返した。」富士登山、お茶碗持っていったんかー。

1943(昭和18)年の元旦に、もう少し大きくなった息子と御殿場ルートから砂礫を飛ばすつむじ風を突いて山頂アタックしています。1883年生まれだから60歳。戦争中だけど、このころまではまだ国民は戦争に負けると思ってなくて、本土が焦土になるなんて予想していなかった。原発事故から2年たったちょうど今頃は似ているかもしれません。山岳部のペテガリ初登もちょうどこの月のこと。

「それにしても、何と云ふすばらしい氣持なのだ。あの廣大な裾野を上り、氷壁のやうな山體を、ひと足ひと足に刻みながら、今この頂に上りついて、我を繞る浩蕩たる山川風物の大觀に接した氣持ちは。私たちにでも、この高嶺は、この嚴冬の眞中に、雪の衾を延べ、氷の扉を開いて、水晶宮のやうな燦蓮としたうてなに迎へてくれるのだ。」

なくなった登山道、村山道と須山道についても歩いたうえで書いています。

お中道も、山麓も、それに周縁の山の山行も。良い本を見つけました。

水晶宮のやうな燦蓮とした『うてな』・・・。

こんな古書の書評を書いても誰も読めませんが図書館などにはあるかもしれません。

書評・出版・

2011年9月15日 (木)

今号、寄稿しました。またルームや北海道などゆかりの人の記事が多かったので紹介します。

○まぼろしの道を探り先人の足跡と知恵を伝える山岳同人たがじょ 米山悟 P42

青森で山登りにつきあってもらっている山岳同人たがじょの紹介記事を書きました。ふるさとや居住地の山を登り込むってのがやっぱりまっとうな山好きというものではないでしょうか。遠くの百名山ばかりに出かけてはいけません。

○アラスカの氷河に過ごした2カ月。悲喜笑涙交々 谷口けい P66

この記事に、この春亡くなった白石君の姿がありました。遭難地デナリの隣のフランシス山、谷口さんも登っていたのですね。白石、栗原君とのベースキャンプでの最後の交流が書かれていました。「誇闘夢現」ということばを残しています。米山は谷口さん、大木さんと、10年くらいまえのお正月に穂高山荘冬期小屋でお会いした事があります。

○北の山河抄10 新谷暁生 P94

ニセコのシーカックガイド、新谷さんの連載。今回は焚き火と漁師合羽について。知床での焚き火に関する無理解と、なんちゃって環境行政に対する理を尽くしたボヤキに完全に同意。雨の中で薪を集め、火をおこすことでしか得られない知見と叡智が確かにある。それをやった事も無い者がなんでも勝手に地球にやさしく決めてくれるな。

○冬期初登攀の頃の加藤幸彦さんの思い出 高田光政 P99

ブリティッシュコロンビア在住だった加藤幸彦さんが亡くなった。前穂北尾根4峰正面壁冬期初登。1960年代に名古屋山岳会で活躍したクライマー、1964ギャチュンカン長野岳連隊初登者。1970年三浦雄一郎エベレスト滑降隊のサポートのあと、ベトナムの戦場で米軍にラジカセを売る商売に転身、63歳の1996年、ブータンチベット国境のチョモラーリ7326mに登頂。その後69歳でチョーオユーをくわえ煙草で登っている。96年のチョモラーリで2カ月ご一緒した。豪快な人柄、ルートを見る目、人を見る目どれも感嘆した。原真さんとの付き合いも古く、弟、原武氏の鹿島槍北壁遭難のときには隣ルートを登っていて、いち早く捜索に駆けつけたという縁もあった。この夏、カナディアンロッキーに行く機会があり、お声をかけようかと思っていたところだった。

著書:「絶対に死なない」加藤幸彦 講談社 2005

○登山クロニクル 南日高トヨニ岳〜神威岳

この正月の田中バイエルンと山スキー部同期のOB山行が載っています。さすが山スキー部。シートラして苦行のラッセルご苦労様です。

○現代アルピニズムのプロファイル 極北の岩峰シャーク・トゥース

高さ2000m前後の山でもグリンランドだとタイヘンな山容だ、氷河も長大。標高差1000mの壁がうようよ。21世紀の壁クライマーにはここらへんがまだまだ宝の山。世界の最先端の若いやつが何しているかわかるこのシリーズはボケないためにも楽しみな企画。

○成瀬陽一の大滝巡攀その10 高瀑132m

先月に続き四国の大滝。遂にカラー1ページを獲得。見よ。この滝の巨大さと人の小ささよ。文章そのままの、心の中は常時花満開の人である。この夏、海の日三連休の挑戦。ギリギリの佐藤氏はウルタルにも行くけど大滝も登る。青島さんの三脚4本は凄い。もっとカラーで載せてください。

○新説・独創的登山術 日本の登山には山の水を味わう楽しみも 澤田実 P182

探検部OB澤ッチョの連載。今回初めて知った、サブタイトルは「独創的登山術」だそうだけど、あったりまえの話ばっかりじゃんと思っていたのは北大生だけか?今回は水の味。花崗岩はうまい。堆積岩はまずい。石灰岩は苦いとのこと、なるほど組成元素を見れば確かにそうかも。僕も地質学教室出身なのに気がつかなかった。

...hide more

書評・出版・

2011年7月11日 (月)

坂本直行 はるかなるヒマラヤ 自伝と紀行

編集 高澤光雄

2011年7月

北海道出版企画センター

http://www.h-ppc.com/single.php?code=366坂本直行氏の1967年のヒマラヤ山麓スケッチ旅行の紀行「はるかなるヒマラヤ」、それに自伝「山と絵と百姓と」を中心にまとめた。どれも限られた読者媒体で以前連載されたもの。生前本人が本としての出版を楽しみにしていたとのことで、氏と交流の深い北海道登山史研究家・高澤氏による編集。

「原野から見た山」、「雪原のあしあと」など代表的な画文集で触れられていない直行さんの生い立ちから山岳部時代のことなどが詳しい。長男、登氏による直行さん通史「日高のいごっそう坂本直行伝」も収録。

「山と絵と百姓と」は直行さんの自伝。少年時代から絵を描くことと植物を育てるのと山登りが好きだったいきさつなど。「昔の登山」はいかなものだったかと思っているのでとても興味深く読んだ。

「当時はまだ地下足袋がなかった。草鞋をはく時には高丈という底の厚い足袋をはいたが、底が破れると自分でこっそり修繕してはいた。」東北北海道で地下足袋の事を「たがじょ」というが、これのことだったのかと知る。

「『オイおめえ!登りに滑らなくて下りに滑るワックスちゅうものがあるそうだ』『たわけるねえ、そんなうめえ話があるもんか』しかしこれは本当だった。」シールができる以前の話だ。この人達はただのスキーで山に登っていたのだ。「シールは僕達の登行時間を半分以下に短縮した。」これが大正末期から昭和初期にかけて。ちょうど北大山岳部が誕生した時期に当たる。

「はるかなるヒマラヤ」は、1967年、開拓農民をやめ、画家になってからヒマラヤトレッキング(当時そういう言葉はなかったそうだ)に行き、絵を描くその紀行。このころはまだまだ今とは違い外貨制限もあり、山麓旅行する人も今ほど多くはない。横浜から船でマドラスへ。そこから延々鉄路でネパール入りする行程は、今では夢だ。直行さんは山を見るのがとても好きだ。「雪原のあしあと」だったかで、広尾線の客車の凍った窓をごしごしこすって日高を見ているような物好きな人は直行さんあんたくらいだと地元で言われた話があった。子供のころ幻燈で見たヒマラヤの映像以来、60年。初めてヒマラヤを見る。「山を眺めて涙を流す感傷などは、私はもっていないつもりだった。しかし、夕日に赤く映えるヒマラヤを現実に見た瞬間、溢れ出る涙をおさえることができなかった。私は恥しくて仲間から離れて、ひそかに涙を拭った。」

長い行程、ネパールの貧しい農民ややせ馬を見る度、自身の貧困開拓農民時代をだぶらせる。作物や植物を見ては、その生産性の低さや貧困ぶりを読み取る。農民の目だ。シェルパの食べるツァンパ(麦焦がし)と同じものを直行さんの子供のころは香煎(こうせん)といって、街をふれ歩いて、売っていた人の記憶があるという。「『コウセンヤーコウセン』と巧みな抑揚でふれ歩くあの声が、こんなところで思い出されるとは」日本も昔はツァンパ食っていたんだ。

「マライーニときびだんご」は、イタリア人留学生でペテガリ遭難の時(1940年)直行さんと現場に駆け付けたあのマライーニが、キビ団子をたいそう気に入って、夜中にごそごそ子供みたいに探って食べていた話が紹介してあっておもしろかった。あの悲壮な遭難現場の夜だけに。この人達の底の明るさを感じた。きびだんごの味は時代が下って落ちたらしい。10銭のは、どのくらいうまかったのだろうか。

誰もが一度は憧れるけれどその苛酷な暮らしを知るとよくまあ35年もという開拓農民生活。直行さんはそりゃ苦労だったろうけど、まったく後悔しているフシが無い。子供を自立させ、築いたものがすべて再び原野に戻っていってもそれで受け入れる。好きなことをとことんやったものだけに訪れる無敵の境地だろう。そして直行さんの行動に子供のころからブレーキをかけてきた「おやじ」の存在は結構大きかったのだな、と思う。長男が、高校を出て、後を継がずに町へ出ることになったとき、それを許した直行氏にそれを感じた。

1906年生まれ、ご長男は1937年生まれ。ほぼ僕の祖父と父の同世代なので、重ねて読んだ。明治生まれの僕の祖父は直行さんのように朝から晩まで働いて6人の子供を食べさせた。朝は暗いうちから起きて火を焚き、井戸水を汲んで湯を沸かし、染物屋の仕事をして家の糞尿を自ら畑に散き、薪にする廃材をあちこちからリヤカーで運び、衣類は自分で繕った。歯が抜ければ入れ歯もせずすり鉢で食べ物を食べた。保険も年金もあてにせず表彰もうけなかった。自分の事を自分でやって当たり前、苦労とも不幸とも思わない。

明治生まれ、100年前の世界を知る証言者として、直行さんの文章は一つ一つおもしろい。御本人は坂本竜馬の子孫であることを一切語らなかったそうなので、函館の坂本竜馬記念館に展示しなくてもよさそうな気もする。これも明治生まれのこだわりなのだろう。

それだけ世代の離れた直行さんでも、札幌時代の山登りで銭函〜ヘルベチア〜余市岳〜ムイネシリ〜中山峠〜札幌岳〜空沼岳を二日で踏破するスキー計画を作ったりと、現代でもやってみるか!と思わせる共通の山が僕らにはある。これが何よりもうれしいことだ。

最後に、山と絵に関する、一言を備忘録として。

「山の絵というものは、山の高さとスケールが表現できたら成功であろう。山にぶつかって山と取組んだ絵にしろ、遠望で小さく描かれたものにしろ、山がやっこく(やわらかい)ては駄目である。ヒマツブシなあのがっちりとした迫力の表現が問題である。山は高ければ高いほどスケールは大きい。大雪山とエベレストでは、その差がはっきりと画面に出なければならない。」

...hide more

書評・出版・

2011年6月7日 (火)

高澤光雄さんは北海道登山史家。その黎明期を知る人物たちとの直接の交流、そこから受けた啓発により、埋もれた山登りの記録の丁寧な発掘、読み込みで、独自のテーマで道内の山の歴史をまとめてきました。これまで「山書研究」 やあちこちに興味深いテーマで小文を発表してきた。あまり出回る本としてはこれまでにまだまとまっていなかったので、今回が初めての待望の一冊です。先ごろ「北海道の登山史」という本の紹介もしましたが、こちらはそれに「探究」がつく深煎り本です。高澤さんの探究ワークをご覧ください。

もくじより

登山の沿革

アイヌ伝承の山

阿倍比羅夫の後方羊蹄遠征について

地図と測量登山の歴史

北海道の出版文化史 山岳とスキー

北海道の山に貢献した明治二十四年創立の札幌博物学会会員たち

日本山岳会創設に貢献した札幌農学校出身の志賀重昴

北海道から最初に日本山岳会に入会した河合篤叙と蝦夷富士登山会

ペテガリ岳遭難でイグルーを実用化した北の登山者たち

日高山脈を描き続け、ペテガリ岳遭難で活躍した坂本直行

ニセコ山系遭難慰霊・警鐘碑の建立

北海道における自殺山行三例

探索・増毛山道と武好駅逓

板倉勝宣とアルペンツァイトゥンク

「山とスキー」について

「山日記」に掲載された戦前の山小屋

高澤さんとは、僕がイグルーで「テント持たずに自由な雪山を登ろう」という趣旨の記事を岳人誌に掲載したことについて、高澤さんの北海道のイグルー史をまとめた秀岳荘の記念誌に言及したいという連絡を頂き、札幌でお会いしたのがご縁。本書でもある、北海道のイグルー事始めにつき、山岳部の関係者よりも詳しいいきさつを取材されていた。

高澤さんの書き物の切り口は独特で、古い文献を足しげく通い丹念に読み、生存者には手紙を書いて確認を取る。お会いしたときにも、AACHにイグルーを伝えたフォスコ・マライーニ氏が初の十勝連峰縦走計画をした際の北海タイムズの切り抜き記事を見せていただいた。図書館に行って調べ挙げたのである。昭和18年ペテガリ冬期初登のイグルー山行のアイディアをマライーニ氏から得たかどうかの確認も、今村さんご本人に手紙で確かに行っている。

阿部比羅夫が本当に北海道の後方羊蹄山まで来て異民族と戦ったのか?これについての資料を簡潔にまとめてある。僕は3年ほど青森に住んでいて、この7世紀8世紀に東北がエミシの国であってヤマトとの諍いと混血の時代だった事を知り、ますますアイヌ史に興味を持ったのだけれど、古文書が指す蝦夷の実際の場所は北海道なのか東北なのかあいまいなのである。本書で羊蹄山に関するその日本書紀以来の国威発揚記事に眉唾しながら読むとますます真相は分からない。特に明治期は、対外的にも、国内的にも、北海道が昔から日本だったことを強調したくてその希望解釈と怪しい発掘調査が多い事も分かる。けれど、丹念な記事のまとめで、「まだ、よくわからないんだ」ということがよくわかる。深田久弥の日本百名山でさえ、松浦武四郎の3月羊蹄山登頂がフィクションであることを見抜けなかった下りは、僕も信じていたので驚いた。

高澤さんの記事は、誰もまとめて調べていないテーマ、独自ネタの発掘である。羊蹄山の山岳会が日本山岳会よりも古い話、日本風景論の著者が札幌農学校生だった話、増毛山中にあった武好駅逓を訪ねる話。それから北大山岳部創立前のスキー部時代に出された野心的な山行記録集「山とスキー」や板倉氏による「アルペンツァイトゥンク」のまとめなど。確かに調べれば分かるかもしれないがこれまで、ここまでとことん調べて来た人はこの人が一番だろう。

文系の卒論とはこういうものかと思った。たくさんの人が考えたり書いたりして来た事をまとめ、それを同じ事を調べたがっている未来の誰かのために花束の様に整え、最後に自分で工夫を凝らしたリボンで結んで、贈り物にする。たくさんの卒業論文をまとめたような本だ。これまで本にならなかった理由もそのあたり、資料のレファレンス性の傾向の強さで、味気ないと思われたせいかもしれない。でも興味を持つ人にとって、これはとてもうれしいプレゼントになるはずだと思う。ほかにもたくさんある高澤さんの貴重な原稿を、是非手に入り易い形で本にしていただきたいと思う。

著 者 高澤光雄 (著)

出版社名 北海道出版企画センター

発行年月 2011年 06月

ISBNコード 9784832811065

ページ数 252P

定価 ¥1,260(税込)

高澤氏のこれまでの主な編著書(巻末より)

北海道登山記録と研究 札幌山の会 1995

北海道の百名山 北海道新聞社 2000

山の仲間と五十年 秀岳荘 2005

新日本山岳史 ナカニシヤ出版 2005

北海道中央分水嶺踏査記録 日本山岳会北海道支部 2006

...hide more

書評・出版・

2011年5月20日 (金)

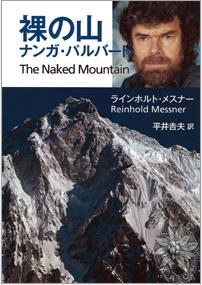

裸の山 ナンガ・パルバット

山と渓谷社2010年

1970年ラインホルト・メスナーの26歳、最初の8000m峰登山。弟ギュンター・メスナーと難関の南面ルパール壁を登るが、山頂からの帰りに高所障害で弱ったギュンターと、北西面ディアミール壁を下山、末端まで降りたところで雪崩によりギュンター死亡、ラインホルトはボロボロになって一人下山する。その後14座8000mを完登したメスナーの8000m峰初陣だったが、この隊の隊長カール・マリア・ヘルリヒコファーと、山行報告の真偽と死者の名誉を争ってものすごく話がこじれ、メスナーの言い分は敗訴して絶版命令となっていた大変有名な山行。あとがきを読むと1991年にヘルリヒコファーは亡くなりその遺族とも話をつけたようで、その後メスナーはこの話を何度か書いている。13年程前に読んだ「ラインホルト・メスナー自伝(TBSブリタニカ)」を久しぶりに読めば、このとき既に詳しく書かれている。今比べると今回も核心部の記述はほとんど同じだ。メスナーはもう50冊も本を書いていて、この話はなんども触れられている。が、一応、1970年ナンガパルバット登山隊のメスナーによる山行記録としては一冊にまとまった本。あとがきによれば2001年頃、ドイツでまたこの「メスナーナンガパルバット論争」が蒸し返しで盛り上がったとのことで、それで出た本かも。それに映画化もされたので。日本では今年終盤に見られるらしい。

ヘルリヒコファーは、ナンガパルバットで伝説になったメルクルの義弟で、一貫してナンガパルバットを攻めた遠征プロモーターだが、本人はクライマーではない。1953年のヘルマン・ブールの初登頂の時にも遠征隊を率いたが、自主判断の単独アタックで英雄的に帰還したブールとやっぱりもめた。1980年代までのヒマラヤ遠征隊には、どこの国にもこういう人がいた。この時代までの傑出したクライマーたちはヘルリコファー的なものとのケンカ別れが一つのテーマだった。

ヘルリコファーとの確執はあまりに有名で、象徴的で、構図的な話題ではあるけれどもこの山行記録の真髄は弟の死を伴う彷徨体験ではなかろうか。

ラインホルト・メスナーがその後14座の快挙を成した超人になったのも、ギュンターを失い、飲まず食わずで一週間のこの体験が大きかったのではないか?この山行記録が他と違うのは、こどもの頃からザイルパートナーでつきあってきたギュンターと、ことばが無くても分かり合えるようなやりとりで高所にでかけ、下山してくる辺りのところ。高所と疲労による朦朧意識での記憶が、生きて帰れる自信に満ちているのが分かる。ただ、本当にいろんな事が悪く重なり、何かの成り行きで弟だけは死んでしまった。明らかに、メスナーにとっての苦悩は、いなくなってしまった弟との関わり方であって、ヘルリコファーや世間の醜聞ではない。

死者は、存在するのとは違った形で生きている者に強く働きかける。死者との付き合いの重要性は、その後の人生そのものであることもある。原真さんが弟を鹿島槍北壁で失ってから「山は私の人生の一部では無くなり人生のすべての問題を山を通して考える様になった」と述べていた。

Der nackte Berg.Nanga Parbat-Bruder,Tod und Einsamkeit

Rheinhold Messner 2002

書評・出版・

2011年4月1日 (金)

ニセコの新谷さんの4冊目の本。新谷さんはニセコでエリア外滑降の安全と自由のため20年間働いてきた知床シーカヤッカー。という説明では、知らないと意味不明かもしれないけどまあ皆さん知っているでしょう。タイトルの「骨鬼(くい)」は13世紀、元代のアムール川畔で、モンゴル族と戦ったアイヌと思われる北海道人のこと。アリューシャン、知床と関わってきたから思い至った、北海道先住天然人たちへのあこがれの本、と読みました。

○極東先住民族史書として

シーカヤックでよく訪れるアリューシャンの先住民の歴史と、北海道の先住民の歴史を語る。アイヌの祖先がサハリンを通り、アムール河口まで行って元軍に恐れられたという話は今回初耳だった。でも以前読んだ19世紀の間宮林蔵もそのルートで渡り、清朝の仮役所デレンまで行っている。その時、ニブフ(ギリヤーク・樺太北半分の先住民)のカヌーで行き、難所は担いで山越えしたくだりもあった。13世紀の骨鬼が、同じようにカヌーかつぎ戦法をとっていたかもしれないと新谷さんも語る。骨鬼はクイ。松浦武四朗がアイヌの部族の中にカイと名乗るものがあるのを聞いていて、そこから北可伊道という字をあてたという話。北海道の古いアイヌ史は以前とは違い詳しい本がよくでるようになった。本当のところはまだ不明なことが多いけれど、アリューシャンから知床の海を漕いだ人物のみた極東先住民族史としておもしろい。体験からくる観念というものは確かにあると思う。渡り党という、半アイヌ半和人的立場の、蠣崎松前藩が、16世紀に流れを変えたという下り、大変興味深く読んだ。また、御自身の父上が戦前ニセコ山頂のゼロ戦小屋に関わったとか、シムシル島守備隊から生還した話など、縁だなあと思った。p120の北方民族の分布地図、函館の北方民族資料館で見た覚えが。この図は手元に欲しかったので、再会がうれしかった。

○コース外滑降と世界遺産の焚き火の自由

ニセコルールをご存じか?20年ほど前、新谷さんにお会いしたことがある。スキー場エリア外での雪崩事故が増え、どうしたらよいか模索中のころ。スキー場のリフトで登り、滑り下りるだけのゲレンデスキーヤーが、コース外の新雪パウダー目当てにコース外を滑り、雪崩事故を起こす。従来冬山登山をする山スキーヤーは雪崩の危険を自分で判断して滑ってきた山域でのこと。行政やスキー場は一律にコース外立入禁止の措置。しかしそれはスジが違うだろう?という問題。禁止で済めば医者はいらない。それから20年、新谷さんは時間をかけ、各立場の人たちの間に入って、ニセコルールを作り上げてきたのだろう。やっかいで、時間のかかる問題だ。けれど、誰かがやらなければならない仕事。ニセコルールは、コース外パウダーを滑りたい人の可能性を残し、そうすることに覚悟と準備を持たせ、さらに彼らにできる限りの雪崩情報を教えるしくみを作ることができた(と思う、僕はその後現地を見ていないので)。

知床での焚き火も同じ。焚き火ほど、できもしないくせに反対する人の多い営みはない。雪崩のコンディションを自分で見て決め、背負い込む覚悟が奪われては山スキー人絶滅であるのと同じように、焚き火の技術、知識、そして作法を知らずして真の天然人とは言えないと僕は思う。無知で浅い善意の敵対者を含め、「遺産」にされてしまった知床には登場人物が多い。林野行政、環境行政、道庁土木部門、観光業勢力、自然保護団体、動物愛好家それに漁業者。彼らとどう折り合いをつけ説得していくか。知床での焚き火を守るという本当に面倒な仕事を、ずっと続けてきた(と思う)。この行動あってのこの本だと思う。

○本書の中に触れられた本は、これまで僕が読んだもののなかでもとりわけ忘れられない本ばかり。新谷氏の思想のネタ元でもあり、僕の志向のネタ元でもある。

エゾの歴史―北の人びとと「日本」 海保 嶺夫

蝦夷地別件 船戸 与一

極北―フラム号北極漂流記 フリッチョフ・ナンセン、 加納 一郎

南極点 ロアルド アムンゼン 谷口 善也

デルスウ・ウザーラ―沿海州探検行 アルセーニエフ、 長谷川 四郎

高い山はるかな海―探検家ティルマンの生涯 J・R・L・アンダーソン、 水野 勉

世界最悪の旅―スコット南極探検隊 アプスレイ チェリー・ガラード、Apsley Cherry‐Garrard、 加納 一郎

アムンセンの集めた探検チーム、隊員一人一人が修練を積み、道具を修理できて簡単な外科手術もできる集団。一つ一つのミスを見逃さない隊長の姿勢。

「修練を嫌い、道具を頼り人に頼る人は昔もいた。今は大勢がそうだ。自分のしていることに、何の疑いも持っていない。〜登山は危険なスポーツだ。道具は何でも手に入る。技術は講習会で学べる。ガイドは山に連れて行ってくれる。しかしそれを経験と勘違いしてはならない。」

「若者は自ら求めて経験を積むべきだ。そして冒険の観客であるよりも、自らが冒険を目指すべきだ。その方が楽しい。」

20年前お会いした新谷さんはカンダハーのバッケンにバンドシールだった。その時パタゴニアの社長イヴォン・ショイナード氏が、ニセコのパウダーをお忍びで滑りに来ていて、その案内だった。古い道具は修練するほどに、手足となる。当時すでに珍しかったその簡潔装備を使いこなす様を、山道具研究製作者の第一人者ショイナード氏が一目置いて見ていたのを覚えている。

...hide more

書評・出版・

2011年3月5日 (土)

竹内洋岳氏は、14ある8000m峰を完登しそうな初の日本人登山家。2007年G2で、雪崩で死にかけて、書き残しておきたいと思い、この本を出したという。 90年代に大学山岳部でヒマラヤを始め、誘いの声には即答で「行きます」と答え、やるべき事を積み重ね、歩んだ二十年間。極地法登山の一員から個人速攻登山へと脱皮し、経験と実力を積み重ねて続けて来た様が、語り口調でよくわかる。周囲の人たちとの関係や、どう身を置いて来たかなどがよく語られる。自伝ではなく、聞き書きインタビューという手法で、人柄が余すことなくわかる本。

1971生まれ、1990年立正大山岳部に入部だから、銭谷や石崎や松原や小倉の世代。大学8年かかってるし。1990年代は、80年代までの日本山岳会や大学山岳部や社会人山岳会のヒマラヤ大登山隊が終わっていく時代。この時代の20代はみな自由な印象だった。それ以前のように大学出たら学者か就職かという二択ではなく、プラプラしていても良いという空気が異端で無くなったころ。「バブル後、不景気前」のころかな、山岳部員も全国的にこのあとすごく減り始めた。

竹内氏の前半の経験は、東京の大学山岳部出身のつわものたちが、みんなでよってたかって育てている。重廣恒夫氏のマカルー東稜のような19世紀探検隊みたいなうらやましい遠征もあるし、山本篤隊長の都内大学山岳部連邦軍みたいなK2にも行っている。

ヒマラヤ8000m峰を次々登る分野というのは、わかりやすいほど登山界の頂点と思われがちだが、「高所環境克服」という経験というかテクニックは、苦しいし、あまりクライミング技術っぽくないし、できない人にはできないからこれを続けている人は多くない。というのは「山は8000だけじゃない」ということがそのうちわかってきてしまうし、いろいろ浮気もしたくなる。日本人でまだ全部登った人がいないのも多分そんな理由だろう。なのでなぜ竹内さんが14座を目処に据えたのか、読むまでは「百名山収集みたいなもんかな」という印象があった。けれども収集家という動機でこれだけ登れるものじゃない、当たり前だけど。14座完登は、14回では終わらない。それができる人はやはりいろんな人たちの恩を受けているのだということがわかる。

こういうことを成し遂げる人は、俺がやるぞと始めから計画するのではなく、そのときできる事をやっていると、周囲の人たちがこっちに来い、と手を差し伸べる。そこで躊躇せずその手をつかむ、その積み重ねだと言う事がよくわかる。私は大統領になると決意して本当になる金泳三みたいな人もいるけれど、人生多数はそうじゃない。好きなことを一生懸命やっているとそのうちななめ上にあるドアがむこうから開いて「君、こっちに来ないか?」と誘われる。そのドアの取っ手はこちら側にはついていない。探しても無駄。その時、「まだ早いから」とか言って断らない。その戸をくぐると、これまで思っていたことと全然違うけど、まったくあたらしい次の世界に抜ける。というようなことを内田樹氏がどこかで書いていた。自分の人生振り返ってみてもまったくそうだと思う。一人静かに「自分探し」なんかしていてもどこにも行けない。この人のこれまでを見ているとまさにこれだと思う。

2009年5月ローツェに登り、あとはダウラギリとチョーオユーを残すところ。事故で助けられれば、パキスタンまでわざわざひとりひとりにお礼に廻るような礼儀正しい人だ。こういう人だからみんなが育てるのだろう。

聞き手は塩野米松氏。法隆寺の宮大工、西岡常一氏の聞き書き「木のいのち・木のこころ」で以前読んだ。名作家だと思う。ロングインタビューに似た手法。自伝よりも「言わなきゃよかった本当のこと」が出てしまう。 でも竹内氏はこの本を残しておきたかったのだろう。

...hide more

書評・出版・

2010年12月6日 (月)

北海道の登山史

安田治

北海道新聞社

2010.12

本の装丁は20年前の大学の火山岩石学か何かの教科書風。中身もずばり、ありそうでなかった北海道登山史の教科書。あとがきを読むと、労山の登山史学習会の資料が元になっているとのことで納得。北海道外、中部山岳での山岳史もその都度同時代を触れていて北海道の立ち位置がわかり、ここが肝腎なところだ。教科書好き、検定受験本好きの方むきの面あります。道民登山家は買い置くべし。

古代から最近まで、教科書的なだけに内容は広く網羅されていて、リファレンスに最適。僕は教科書を読むのも嫌いじゃない。意外と知らなかった発見がたくさんあるから。「そういえば知らなかった」発見は、近代登山以前の歴史で、小泉秀雄出典の、白雲岳一帯は黒曜石の石器鏃の製造所だったという古典にまずショックト。松浦武四郎の文献にポロシリ七ツ沼の事まであったとは恥ずかしながら今まで知りませんでした。この本を読めばこういう発見は、どんな人にも必ずあると思います。

北海道の登山史を知る本では、滝本幸雄氏の「北の山の栄光と悲劇」(1982・岳書房)以来ではなかろうか。登山史、遭難史をやや思い入れ強く書いた「北の山の〜」に比べ、こちらはかなりさっぱり書いている。内容が多いから濃く書いているときりがないのだろう。

初期日高踏査を案内したアイヌの水本文太郎老人の話なども、北大山岳部部報を読み込んでいる人ならご存知かもしれないが、そんな人は100人もいないだろうから、やはりこういう本で扱ってもらってこそである。また、戦中戦後の道内各地の山岳会、労山のなりたち等を簡潔ながら知るのもこの本ならでは。

たとえばカムエクの冬期初登は、いつ誰だっけ?というような疑問に、ピュッと答えが見つかるような使い方ができる。そこから元の資料に辿って行ける入り口になる。自分が登った山の歴史を、山の名前から調べるというような読み方は、登山史の入り方として最良ではなかろうか。

1990年代以降の歴史も入っているためありがたい。こうした本は決定版というではなく随時出て欲しいけれど、なかなか出ないもの。でも読んで思ったけど、90年代以降の登山史って、歴史としては全然おもしろくないですね。やっぱりヒマラヤも岩登りも遭難事故さえも、何をしても「物語」というものがなく、レジャーっぽいせいかもしれない。「山を楽しんでいます」とか「皆さんに感動を与えたいです。応援よろしく」というようなことを本人が言う時代だもの。

日高難関直登沢の遡行史が年表でその一部しか触れられていないのが意外だが、まあ、沢なんてニッチな分野なのでしょう。沢の初遡行記録の読者人口なんてそれこそ100人くらいかも。海外登山記述は8000m峰のみに絞っているようだが、8人も亡くなったミニャコンカの遭難に触れていないのは寂しいところでした。その他、現代史書としてふれられてないなあと感じる北海道的歴史事象としては、オーバーユースと管理強化の時代の典型として、カウンナイ(同書ではクワウンナイと記述)沢の一方的な長期にわたった入域制限や、世界遺産指定で変わった知床、それに山小屋のトイレ問題などに関しても。全般に90年代以降に関してはあまり踏み込んだ記述はありませんでした。この本はあくまでリファレンス本であり、90年代以降は参照すべき良い図書が無かったということでしょう。

活字が大きいせいか、本が必要以上にでかい。僕の手は小さいので、左手の親指と小指で本の左側を持って片手で読むというのができず、結構不便なA5判。この内容ならもう少し小さい片手サイズ本で良いと思う。本棚キツキツです。

北海道の登山史研究家といえば、著者安田氏もあとがきで触れている高澤光雄氏。山書の会などの冊子などあちこちに書いている貴重でニッチなテーマを掘り下げ、意外な発見の多い読み物の数々、早くまとまった本として読みたいと思っています。

本の厚さの三分の一近くを年表が占めている。北海道に限らず、全国、外国の内容も含まれているのでこうなるけれど、年表としては「目で見る日本登山史」(山と溪谷社 2005/10/1)と合わせ充実したもの。この本の特質として、同時代の道外の動きが併記されている点。黒部奥山廻りや白山御嶽の信仰登山など、著者の興味が広く及んでいることが伺える。

...hide more

書評・出版・

2010年11月30日 (火)

「サバイバル登山家」の服部文祥氏の最新刊。道具を持たず山に向かう姿勢は、20世紀初め、日本アルピニズム初期の登山、ひいては京都北山鯖街道、加賀藩の黒部奥山行にまで遡る。百年前の山、北海道の山ではアイヌが歩いていた事だろう。1920年代のAACH黎明期の登山を部報で読むにつけ、昔の人はどう登っていたのか?が僕にとっての大きなテーマになっていた。吾が意を得たり、の主題だ。その山行を装備装束含めて復元し、体験から得られる考察に共感する。古典は読んで思いは馳せるけど、ここまでやって書ける人はこれまでいなかったよね。

○1909年田部重治、木暮理太郎の日本初の縦走登山、1915年の同二人の日本初の沢登り、1912ウエストン、嘉門治の穂高南稜登攀をその装備、装束で再現。

○鯖街道(日本海の小浜から京都までの一昼夜鯖運び街道を自分でやってみる山行)

「1000年以上にわたって踏み固められて来た京都の街道は、美しく、風格があった。そのぶん、現代の土木工事に壊された部分は、致命的に醜く、薄っぺらだった。・・・(中略)・・・機械で壊した山肌を元のように戻すことはもうできない。林道を埋めて植林をしても、1000年かけて踏み固めた古道を復元するには、1000年かけて踏み固めるしか方法がないからだ。」

○上田哲農の「ある登攀」(1934)をなぞる白馬主稜

上田哲農の「ある登攀」は学生時代に読んだ。

「上田の慧眼にはまだ先があった。あえて死に近づく様な行為は、同時にそれが自己満足に終わるかもしれない、という危うさを併せもつことを、上田は常に意識していたのだ」

以降の下り、残念ながら失念していた。改めて本棚をたどる・・・。

○黒部奥山廻りのルートを探る

17世紀から幕末まで行われた加賀藩による黒部川右岸の、盗伐監視山行ルートをおそらく初めて再現した山行。これはおもしろい。近年見つかった奥山の下流部、険悪な場所の奥山廻りルート図を見てその後誰もそこを歩いていないことを知り、

「やれやれ、われわれ登山者はいったいいままでなにをしてきたのだろう。」

自然の地形の弱点を突いて、黒部右岸の険悪な支流のスキをつないで行く山行。こだわったのはロープで懸垂下降したりせず、あくまで手ぶら装備で、山をフリーでどれだけ行けるかを求めて後立山(鹿島槍ヶ岳)まで行く山行だ。柳又や北又のゴルジュの難所は通らずにルートを見つけて辿るが、一カ所懸垂下降したことを著者は悔しがる。

「テクノロジーフリーともいえるサバイバル山行を行って来た知識と経験を考えれば、二一世紀の現在、私がまっさきに二〇〇年前に黒部を闊歩した人々を理解していてよいはずだった。その私が率先する様に、奥山廻りの一行を否定していた。そして下奥山廻りを否定する根拠である「柳又谷を遡行できるわけないから」という見解には、よく考えると私の自意識が含まれていた。現在の登山者でも困難なことが、二〇〇年以上前の人にできるわけがないという主張は、分析のようで、実際のところ私の自己表現だったのだ。ひとりの登山者としてこんなに情けないことはない。」

実践を通して初めて分かる、自分を見る目だと思う。

「奥山の風景は二〇〇年前のままだ。「今にもどやどやと奥山廻りの一行が上流から現れそうな気がしてくる。われわれを見たら横目足軽は腰の刀を抜くだろうか。」

「われわれは正しいラインを歩いているのか。・・・(中略)・・・そしてその不安は随所で、昔の山人や杣人の存在を私に感じさせてくれた。ラインにはそこを歩いた者の山を見る目が表れる。私は、江戸時代の人々が見た風景を彼らと同じ目で眺め、江戸時代の人々が感じたことを同じ肌で感じることができたと思っている。」

山にいかに独自のきれいなラインを引くことができるか、これが最近の僕の最も興味深い主題だ。そのラインが先人のものと重なっていたことを後から知ると、感動する。江戸時代、平安時代とて変わりはしないのが山だと思う。

○ブラスストーブに関する章

プリムス、ホエブス、スベア、オプティマスなど、20年前までは山岳部の主力だった真鍮(ブラス)ストーブを、改めて考察する。著者は北極探検、南極探検時代を担ったのがこのブラスストーブだという知見に至る。改めてナンセンを読みたくなった。著者はサバイバル山行の一つとして銃で狩りをする。その経験をふまえて著者が改めてナンセンを読みなおしてみると、生き物を殺しながら続ける極地探検の意味がようやく分かったとある。「これは私の経験をもとにした想像だが、現代人には極地探検時代の人々と同じように、世界を見ることはできないと思う。いのちに関する考え方が違いすぎるからだ。・・・・以降略(この先大事なので本で読んでね)」からの下りはなるほどと思った。先日テレビで著者が狩りを行う様子を中心に放送があったそうで、それを見た人の印象には「かわいそう」なものが多かったようだ。

しかし、たかがオプティマスのストーブで米を炊くという目的に、鹿島槍北壁→キレット北上というルートを選ぶところが憎いところ。利尻南稜、仙法師稜分岐(なんせん分岐→ナンセン分岐)というダジャレも。

ブラスストーブの構造が、現在のガソリンストーブと違い、火力調節機能に人力の圧力を使っていて、よりテクノ度が低い(人力度が高い)という解釈はこれまで思い至らなかった。なるほど。ブラスに座布団一枚のポイントでした。

久々にオプティマスを使いたくなった。使い勝手は昔から使っていたから慣れているので、別にめんど臭くない。重いようにも見えるけど、担いでみると大したことないんだ。

...hide more

書評・出版・

2010年11月26日 (金)

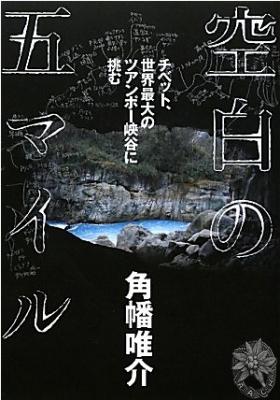

空白の五マイル 集英社

角幡唯介

面白い本だった。ヤルツアンポ空白部探検の記録は、未踏地帯の価値としては第一級。それに加え、生還が危なくなる終盤は、非常に気持ちを持って行かれた。久しぶりに同時代の探検記録を読みましたよ。

「冒険は生きることの意味をささやきかける。だがささやくだけだ。答えまでは教えてくれない。」

角幡唯介氏の話は、2003年ころの海外遡行同人の集まりで聞いていた。最後に残った未踏地帯、ヤルツアンポ川の屈曲部をほぼ完全に踏査したと聞いて、唸った。僕は1991年のナムチャバルワ登山隊に関わり、ヤルツアンポがどんなに行き難い所なのかを見ていて、金子民雄氏による探検史も読み、とても自分で行きたいという気は起きなかった。

ヤルツアンポの水流沿いにはものすごく困難な箇所が多い。剱沢大滝の水量も規模も何十倍もあるような所だ。何百mもの岩壁の巻きを繰り返し、先の見えない藪こぎをする。実際、記録はその通りだ。

「このような長期にわたる無人地帯の踏査行が登山と決定的に違うのは、だめだったら下ればいいという選択肢が与えられていないことだ。・・・そんな世界一巨大な牢獄みたいなところを、私ははいずりまわっていた。」

人類の空白地を行きたいという強烈な探検精神がなければ実行しようと思えない。角幡氏は早稲田探検部に入部して金子民雄氏の東ヒマラヤ探検史を読んで以来ヤルツアンポの計画を温め、「この中に誰も知らない滝があっても全然おかしくない、いや、というよりあるべきだろう。そしてもしそれが本当にあるとしたら、発見するのはおれだ。」と、動機もやる気も一直線。直球の探検バカぶりである。

ヤルツアンポの踏査のような探検行には、沢登りというジャンルのある日本の登山家には向いていると思う。欧米人は沢登りをしないから、泥壁のトラバースや灌木木登りクライミングや、ダニの藪キャンプなどには閉口することだろう。沢登り経験のある者には、この記録はまだ経験の延長線として読めるだろう。

角幡氏は自力と孤立無援の単独、そして通信機器無しにこだわる。そして、この地域はインドとの国境不確定地域に近く、中国当局の入域許可は出ない。だが、あの手この手で禁止区域のなかに入っていく。この辺が探検部と山岳部の違いか。

「チベットは現在、中国共産党政府により不条理に支配されている、そういう認識を私は持っている。そのチベットの奥地を訪れるのに、その中国当局に、なぜ多額の現金を支払って許可をもらわなければいけないのか。そのような疑問がそもそもあったので、無許可で旅行することに道義的な責任をほとんど感じていなかった。」というあたりが、まさにおっしゃる通り。実に探検部的である。同時に、この探検行は山岳部員では発想しないだろうと思った。

2002〜3年の探検では空白の5マイルに、チベットの宗教的な伝説にも重なる不思議な洞穴を発見し、未確認の大きな滝も発見した。この洞窟発見が他の誰も見ていない、彼の探検の山場かと思ったが、この本の面白さは、後半、2009年探検の後半、話が生存への脱出に変わるところからだ。

チベット人とのやりとりも微笑ましい。入域許可証の無い著者を案内する事を恐れて途中で帰る男たちに満額の金を渡すところ、最後にチベット人の公安の尋問で、チベット信仰の理想郷の話で相手がヒートする下りもおもしろい。どちらも、相手に誠実に正直に、真正面から対応している。目的に対する確信とその気迫を感じ取り、相手は敵にはならない。

1993年のカヌー事故で亡くなった武井氏の事も初めて詳しく知った。それも彼がもう一人を助けようとして一度安全な場に逃れたのにまた激流に戻ったことを。知人がこの隊に関係していたので事故の事は知っていたが、詳細はこれまで知らなかった。カヌーの危機判断は門外漢の僕には全く分からないが、あのヤルツアンポの流れにこぎだすなんてかなり無謀で、若く経験不足だったのではないかとこれまで漠然と思って来た。しかし彼らの人となりを今回読んで、その人物像を改めた。

その時の二人は、激流カヌーの分野ではそれなりに経験を積んでいて、判断を完全に任されていたとのこと。著者は、分野は違えど武井氏を同じ探検家として共感し、多くの頁を書いている。武井氏は高松高校の出身とのことだ。AACHには、早くに亡くなった同校出身者が多く、御縁を感じた。20代の息子を亡くした親の気持ちは今更になってようやく想像できる様になった。

30泊、40泊分を一人で担ぐ著者の装備を少しかいま見た。やはり食料の決め手は棒ラーメン。僕もこれしかないと思う。百円ショップで買ったというレジャー用シートをツエルトの上に結露よけに張るというのと、燃料はメタだけで焚き火というのにも共感。湿気の多いヤルツアンポで、焚き火のつかない事は無かったという。夏用登山靴で膝までのラッセルというのは厳しかったことだろう。夏支度なのにいきなり冬山になるというのは、僕ならちょっとうろたえると思う。それでも引き返せない。その選択肢は無い。

第八回2010年度開口健賞受賞

著者ブログ

http://blog.goo.ne.jp/bazoooka開口健賞といえば、5年前に藤原さん(1980年入部)が「絵はがきにされた少年」で第三回を受賞していますよ。

...hide more

高澤光雄さんは北海道登山史家。その黎明期を知る人物たちとの直接の交流、そこから受けた啓発により、埋もれた山登りの記録の丁寧な発掘、読み込みで、独自のテーマで道内の山の歴史をまとめてきました。これまで「山書研究」 やあちこちに興味深いテーマで小文を発表してきた。あまり出回る本としてはこれまでにまだまとまっていなかったので、今回が初めての待望の一冊です。先ごろ「北海道の登山史」という本の紹介もしましたが、こちらはそれに「探究」がつく深煎り本です。高澤さんの探究ワークをご覧ください。

高澤光雄さんは北海道登山史家。その黎明期を知る人物たちとの直接の交流、そこから受けた啓発により、埋もれた山登りの記録の丁寧な発掘、読み込みで、独自のテーマで道内の山の歴史をまとめてきました。これまで「山書研究」 やあちこちに興味深いテーマで小文を発表してきた。あまり出回る本としてはこれまでにまだまとまっていなかったので、今回が初めての待望の一冊です。先ごろ「北海道の登山史」という本の紹介もしましたが、こちらはそれに「探究」がつく深煎り本です。高澤さんの探究ワークをご覧ください。

HOME

HOME

メニュー

メニュー