╡ص╗ِةخ╛├┬رةخ 2015╟»11╖ى10╞ⁿ (▓╨)

║ث╟»ج╬╖ى╕سج╬▓ًج╧ةت▓╞ج╦╝╣جم╣╘جيجهج┐╜╜ج╬┬َ┴°╞ًث╡ث░╟»ج╬░╓╬ى║╫ج╬╩ٍ╣≡جغ╕╜╠ٌج╚│┌ج╖ج»ح╚حضحلحخح╖┼╨╗│جٌج╖ج┐جز  ╠هج╡جٍج╬جز╧├ج╩ج╔جشجتجمةتج╬ج├ج▒جسجل┴م┼─╩╠┼ةج╬╡ي┤╓ج╟ح╣حلحجح╔ح╖حقة╝ةث┬َ┼─ج╡جٍج╬░غ┬╬╚»╕س┴░╕فج╬╩ٍ╣≡ج╟ج╧╕╕┼َ╡ةةزج╟▒╟ج╣ح│ح└ح»حوة╝حضج╬╦▄╩زج╬ح╣حلحجح╔جٌ╕سج╗ج╞جظجلج├ج┐ةث╜┼جج╗╫جج╜╨ةث

╠هج╡جٍج╬جز╧├ج╩ج╔جشجتجمةتج╬ج├ج▒جسجل┴م┼─╩╠┼ةج╬╡ي┤╓ج╟ح╣حلحجح╔ح╖حقة╝ةث┬َ┼─ج╡جٍج╬░غ┬╬╚»╕س┴░╕فج╬╩ٍ╣≡ج╟ج╧╕╕┼َ╡ةةزج╟▒╟ج╣ح│ح└ح»حوة╝حضج╬╦▄╩زج╬ح╣حلحجح╔جٌ╕سج╗ج╞جظجلج├ج┐ةث╜┼جج╗╫جج╜╨ةث

╩╠┼ة╡ي┤╓جسجل╟ِ╩نج╬╚ⁿ╟╩╕╨╚╩ج╦╜╨ج╞ةتججج─جظج╬╩▓جص▓╨جٌ╗╧جطج╩جشجلةت░╦┐ط╬╔┬└╧║ج╡جٍج╚░┬┤╓╕╡ج╡جٍج╬╬ىج╦╠█┼°جٌج╡ج╡ج▓ج▐ج╖ج┐ةث║ث╟»ج╧░┬┤╓┴ًج╡جٍجشح│ح├ح╫╩╥╝مةت╕╨╚╩ج╦▒╟جذجن╜╜╗░╠نج╬╖ىجٌ╟╪╖╩ج╦ةتة╓╢ُ╛┬╛«▓░╬ٌ╗╦ةت╩╤┴سةت╕╜╛ُةت╠ج═كة╫جٌ├╟╕╟ج╚ج╖ج╞└┼جسج╦╕هجمةت╗▓▓├╝╘ج╬╢╗ج╦┐╝ج»└≈ج▀╞■جن╠نج╚ج╩جمج▐ج╖ج┐ةث

╠هج╡جٍج╬جز╧├ج╩ج╔جشجتجمةتج╬ج├ج▒جسجل┴م┼─╩╠┼ةج╬╡ي┤╓ج╟ح╣حلحجح╔ح╖حقة╝ةث┬َ┼─ج╡جٍج╬░غ┬╬╚»╕س┴░╕فج╬╩ٍ╣≡ج╟ج╧╕╕┼َ╡ةةزج╟▒╟ج╣ح│ح└ح»حوة╝حضج╬╦▄╩زج╬ح╣حلحجح╔جٌ╕سج╗ج╞جظجلج├ج┐ةث╜┼جج╗╫جج╜╨ةث

╠هج╡جٍج╬جز╧├ج╩ج╔جشجتجمةتج╬ج├ج▒جسجل┴م┼─╩╠┼ةج╬╡ي┤╓ج╟ح╣حلحجح╔ح╖حقة╝ةث┬َ┼─ج╡جٍج╬░غ┬╬╚»╕س┴░╕فج╬╩ٍ╣≡ج╟ج╧╕╕┼َ╡ةةزج╟▒╟ج╣ح│ح└ح»حوة╝حضج╬╦▄╩زج╬ح╣حلحجح╔جٌ╕سج╗ج╞جظجلج├ج┐ةث╜┼جج╗╫جج╜╨ةث╩╠┼ة╡ي┤╓جسجل╟ِ╩نج╬╚ⁿ╟╩╕╨╚╩ج╦╜╨ج╞ةتججج─جظج╬╩▓جص▓╨جٌ╗╧جطج╩جشجلةت░╦┐ط╬╔┬└╧║ج╡جٍج╚░┬┤╓╕╡ج╡جٍج╬╬ىج╦╠█┼°جٌج╡ج╡ج▓ج▐ج╖ج┐ةث║ث╟»ج╧░┬┤╓┴ًج╡جٍجشح│ح├ح╫╩╥╝مةت╕╨╚╩ج╦▒╟جذجن╜╜╗░╠نج╬╖ىجٌ╟╪╖╩ج╦ةتة╓╢ُ╛┬╛«▓░╬ٌ╗╦ةت╩╤┴سةت╕╜╛ُةت╠ج═كة╫جٌ├╟╕╟ج╚ج╖ج╞└┼جسج╦╕هجمةت╗▓▓├╝╘ج╬╢╗ج╦┐╝ج»└≈ج▀╞■جن╠نج╚ج╩جمج▐ج╖ج┐ةث

╡ص╗ِةخ╛├┬رةخ 2015╟»11╖ى5╞ⁿ (╠┌)

╩╞╝≈جٌ╖▐جذج┐║╫جمج╚ج╩ج├ج┐ةثججج─جظجكجم1╜╡┤╓├┘ججج╗جججس─س╣▀ج├ج┐└عج╟├╧╠╠ج╧┐┐ج├╟ٌةث15╗■┴░ج╦ج╧╞╜▒█جذ┴╚جش┼■├فج╖ةت╝╓جغح┴حعحمةت└╓┤غ╡تجمج╩ج╔جظ╜ق╝ة┼■├فةث

┴ط┬«┤╩░╫┐ف╞╗ج╬└زجججش║┘ججج╬ج╟ح╪حن┤╔ج╬╩┐░µ╖»ج╚╗غج╧┐ف╕╗├╧ج╬ح┤ح▀║╬جمةث

17╗■▓طج«ج╬╟ِ░┼ج»ج╩جن║تج╦┤ح╟╒ةز╕╜╠ٌجش15╠╛ةتOBجش12╠╛ج╚╕╜╠ٌج╬╩²جش┬┐ججج╬ج╧╡╫ة╣ةث╬┴═²ج╧║ث▓ٍجظ╕╜╠ٌج╦حطح╦حفة╝جسجل─┤═²ج▐ج╟ج▐جسج╗جنجش╛»ة╣╔╘░┬ج╩ج╬ج╟╟ع╜╨ج╖ج╦┼╙├µ╔╒جص╣قج├ج┐ةث║╕ج╧─╔▓├ج╖ج┐┼╖ج╫جلجٌOBجش─┤═²ةث

╢ُ╛┬╛«▓░ج╬═ك╟»ج╬▓■╜ج╜ض╚≈╛ُ╢╖جٌ╛«└َ▓ً─╣جش╧├ج╣ةث╗غجشح┘ح┴حتج╬║╟╢طج╬╖╨░▐ةتح╚حجحه▓■╜ج╕فج╬╗╚جج╛ة╝مج╩ج╔╧├ج╣ةث╝ٌجش▓ٍج├ج┐║تةت╩▓▓╨جٌ░╧جٍج╟╕╜╠ٌجسجل╜قج╦OBج▐ج╟╟»ج╬╜قج╦╝س╕╩╛╥▓≡ةث

╢ُ╛┬╛«▓░ج╬═ك╟»ج╬▓■╜ج╜ض╚≈╛ُ╢╖جٌ╛«└َ▓ً─╣جش╧├ج╣ةث╗غجشح┘ح┴حتج╬║╟╢طج╬╖╨░▐ةتح╚حجحه▓■╜ج╕فج╬╗╚جج╛ة╝مج╩ج╔╧├ج╣ةث╝ٌجش▓ٍج├ج┐║تةت╩▓▓╨جٌ░╧جٍج╟╕╜╠ٌجسجل╜قج╦OBج▐ج╟╟»ج╬╜قج╦╝س╕╩╛╥▓≡ةث

ج╡جلج╦╝ٌجش▓ٍجمةت╕ف╚╛ج╧╡ص▓▒جش║ث▓ٍةت╗│ج╬▓╬جٌ▓╬جيج╩جسج├ج┐ج╬ج╧╔╘│╨ج└جشةت╕╜╠ٌج╧├┘ج»ج╦ح╣ح╚ة╝حضج╟└╣جم╛فجشج├ج╞ججج┐جكجخج└ةث╕ف╚╛ج╧┐هج├ج╞╡ص▓▒جش╟ِجججش╕╜╠ٌج╧├┘ج»ج▐ج╟╕هج├ج╞ججج┐جكجخج└ةث

ج╡جلج╦╝ٌجش▓ٍجمةت╕ف╚╛ج╧╡ص▓▒جش║ث▓ٍةت╗│ج╬▓╬جٌ▓╬جيج╩جسج├ج┐ج╬ج╧╔╘│╨ج└جشةت╕╜╠ٌج╧├┘ج»ج╦ح╣ح╚ة╝حضج╟└╣جم╛فجشج├ج╞ججج┐جكجخج└ةث╕ف╚╛ج╧┐هج├ج╞╡ص▓▒جش╟ِجججش╕╜╠ٌج╧├┘ج»ج▐ج╟╕هج├ج╞ججج┐جكجخج└ةث

═ظ─سج╧╣╚├ع░╩│░ج╧▓┐جظ╞■جلج╩ججحسح▒حخح╔حٍج╟╝║╦╛ج╖ج┐جشةت║ث┬╝حسح▒ح╣╔╫╔╪جشح│ة╝ح╥ة╝ج╚حتح├ح╫حنح╤حجج╬║╣ج╖╞■جه╗²╗▓ج╟┼╨╛هج╖ج╞ججج┐ج└جص╜ُجسجنةث╗┼╗ِج╧جيج║جسج╦╗─ج├ج┐┐┼│غةت╛«▓░┴▌╜ⁿج╚╛▓╦طجصةث9╗■║تج╦╦╠│ج╞╗╗ذ╗ية╓حسحجة╫ج╬╩╘╜╕ج╬╜≈└ص3╠╛جش╝ك║ضج╦╕╜جهةت╜╕╣ق╝╠┐┐جغ╛«▓░ج╬══╗╥جٌ╗ثج├ج╞ج»جهج┐ةث╗ذ╗يج╦║▄جنج╜جخج╟جتجنةث╕╜╠ٌجظ┴²جذج╞╛«▓░جظج▐ج└ج▐ج└╖ٌ║▀ج╟░┬┐┤ةث╣╚═╒جظ═ىج┴جصج├ج┐جش╗╫ج├ج┐جكجم├╚جسجج║╫جمج╟جتج├ج┐ةث

═ظ─سج╧╣╚├ع░╩│░ج╧▓┐جظ╞■جلج╩ججحسح▒حخح╔حٍج╟╝║╦╛ج╖ج┐جشةت║ث┬╝حسح▒ح╣╔╫╔╪جشح│ة╝ح╥ة╝ج╚حتح├ح╫حنح╤حجج╬║╣ج╖╞■جه╗²╗▓ج╟┼╨╛هج╖ج╞ججج┐ج└جص╜ُجسجنةث╗┼╗ِج╧جيج║جسج╦╗─ج├ج┐┐┼│غةت╛«▓░┴▌╜ⁿج╚╛▓╦طجصةث9╗■║تج╦╦╠│ج╞╗╗ذ╗ية╓حسحجة╫ج╬╩╘╜╕ج╬╜≈└ص3╠╛جش╝ك║ضج╦╕╜جهةت╜╕╣ق╝╠┐┐جغ╛«▓░ج╬══╗╥جٌ╗ثج├ج╞ج»جهج┐ةث╗ذ╗يج╦║▄جنج╜جخج╟جتجنةث╕╜╠ٌجظ┴²جذج╞╛«▓░جظج▐ج└ج▐ج└╖ٌ║▀ج╟░┬┐┤ةث╣╚═╒جظ═ىج┴جصج├ج┐جش╗╫ج├ج┐جكجم├╚جسجج║╫جمج╟جتج├ج┐ةث

┴ط┬«┤╩░╫┐ف╞╗ج╬└زجججش║┘ججج╬ج╟ح╪حن┤╔ج╬╩┐░µ╖»ج╚╗غج╧┐ف╕╗├╧ج╬ح┤ح▀║╬جمةث

17╗■▓طج«ج╬╟ِ░┼ج»ج╩جن║تج╦┤ح╟╒ةز╕╜╠ٌجش15╠╛ةتOBجش12╠╛ج╚╕╜╠ٌج╬╩²جش┬┐ججج╬ج╧╡╫ة╣ةث╬┴═²ج╧║ث▓ٍجظ╕╜╠ٌج╦حطح╦حفة╝جسجل─┤═²ج▐ج╟ج▐جسج╗جنجش╛»ة╣╔╘░┬ج╩ج╬ج╟╟ع╜╨ج╖ج╦┼╙├µ╔╒جص╣قج├ج┐ةث║╕ج╧─╔▓├ج╖ج┐┼╖ج╫جلجٌOBجش─┤═²ةث

╡ص╗ِةخ╛├┬رةخ 2015╟»10╖ى9╞ⁿ (╢ظ)

╡ص╗ِةخ╛├┬رةخ 2015╟»9╖ى2╞ⁿ (┐ف)

╦ك╟»جز╦▀▓طج«ةت╦╠┬ق╗│ج╬▓ًج╬▓ً░≈جش╜╕ج▐جن╚شحِ│┘╗│╧╝ج╬┐╞╦╙▓ًجشجتجمج▐ج╣ةثج╜ج│ج╟ةتح┌ح╞حشحم│┘┼▀╡ذ╜ل┼╨╝╘ةت║ث┬╝╛╗╣╠╗طة╩97║╨ة╦جسجلةتح┌ح╞حشحم╜ل┼╨(1943╟»1╖ىة╦ج╬ج╚جص┤شججج┐ح▓ة╝ح╚حنجٌ║╟╢ط╕سج─ج▒ج┐ج╚╕سج╗ج╞─║جصج▐ج╖ج┐ةثح▓ة╝ح╚حنة╩guêtre)ج╚ج╧ةت┤شجص╡╙فسج╟ج╣ةث┬ق└ي├µج╬╩╝جشµ·ج╦┤شججج╞ججج┐╩ً┬╙╛ُج╬╡╙فسج╟ج╣ةث1930ة┴40╟»┬فج╬┼╨╗│ج╟ج╧░ه╚╠┼زج╟ج╖ج┐ةث╩╝ج└ج▒ج╟ج╧ج╩ج»ةت╧س╞»╝╘ج╬║ى╢╚├فج╚ج╖ج╞ةتج▐ج┐└ي┴ك╦ِ┤ⁿج╦ج╧╞ⁿ╦▄├╦╗╥ج╬حµح╦ح╒حرة╝حضج╚ج╩ج├ج┐══ج╟ج╣ةث╖جج╬╛فجسجل┤شجص╗╧جطج╞┬ص╝ٍجٌجصج─ج»┤شجصةت┬└ج╡جش╩╤جيجنج╚ج│جوج╟╞ٍ┼┘└▐جم╩╓ج╖ج╞ج╒ج»جلج╧ج«ج╬ج╚ج│جوج╧┤╦ج»┤شج»ج╬جشح│ح─ج╟ةت─╣╗■┤╓╣╘╖│ج╬┬صج╬▌╡╖هجٌ╦╔ججج└ج╚ج╬╗ِج╟ج╣ةث╖جج╦ح┤ح▀جغ└عجش╞■جلج║ةتح║ح▄حٍج╬┐■جظ╠∙ج╦░·ج├│▌جسجمج▐ج╗جٍةث

╦ك╟»جز╦▀▓طج«ةت╦╠┬ق╗│ج╬▓ًج╬▓ً░≈جش╜╕ج▐جن╚شحِ│┘╗│╧╝ج╬┐╞╦╙▓ًجشجتجمج▐ج╣ةثج╜ج│ج╟ةتح┌ح╞حشحم│┘┼▀╡ذ╜ل┼╨╝╘ةت║ث┬╝╛╗╣╠╗طة╩97║╨ة╦جسجلةتح┌ح╞حشحم╜ل┼╨(1943╟»1╖ىة╦ج╬ج╚جص┤شججج┐ح▓ة╝ح╚حنجٌ║╟╢ط╕سج─ج▒ج┐ج╚╕سج╗ج╞─║جصج▐ج╖ج┐ةثح▓ة╝ح╚حنة╩guêtre)ج╚ج╧ةت┤شجص╡╙فسج╟ج╣ةث┬ق└ي├µج╬╩╝جشµ·ج╦┤شججج╞ججج┐╩ً┬╙╛ُج╬╡╙فسج╟ج╣ةث1930ة┴40╟»┬فج╬┼╨╗│ج╟ج╧░ه╚╠┼زج╟ج╖ج┐ةث╩╝ج└ج▒ج╟ج╧ج╩ج»ةت╧س╞»╝╘ج╬║ى╢╚├فج╚ج╖ج╞ةتج▐ج┐└ي┴ك╦ِ┤ⁿج╦ج╧╞ⁿ╦▄├╦╗╥ج╬حµح╦ح╒حرة╝حضج╚ج╩ج├ج┐══ج╟ج╣ةث╖جج╬╛فجسجل┤شجص╗╧جطج╞┬ص╝ٍجٌجصج─ج»┤شجصةت┬└ج╡جش╩╤جيجنج╚ج│جوج╟╞ٍ┼┘└▐جم╩╓ج╖ج╞ج╒ج»جلج╧ج«ج╬ج╚ج│جوج╧┤╦ج»┤شج»ج╬جشح│ح─ج╟ةت─╣╗■┤╓╣╘╖│ج╬┬صج╬▌╡╖هجٌ╦╔ججج└ج╚ج╬╗ِج╟ج╣ةث╖جج╦ح┤ح▀جغ└عجش╞■جلج║ةتح║ح▄حٍج╬┐■جظ╠∙ج╦░·ج├│▌جسجمج▐ج╗جٍةث╜ً╔╛ةخ╜╨╚╟ةخ 2015╟»8╖ى11╞ⁿ (▓╨)

ح╚حهحجحنحلح╦حٍح░ج╬╞ⁿ╦▄┬ف╔╜┴ز╝مح»حلح╣ةتحغح▐ح▒حٍج╬╝س┼┴ةث┐═ج╬║ش╕╗ج╬╬╧جٌ╚»┤°ج╣جنج╬جٌ┴╦جضح╓حوح├ح»ج╬ج╥ج╚ج─ج╧═▌ج╟ةتج╜جهجٌ│░ج╖ج╞ججج»ج╚╬╧جٌ║╟┬ق╕┬╚»┤°ج╟جصجنة╩96pة╦ةثج│جهج▐ج╟╢ح╡╗ج╦▒يج╧╠╡جسج├ج┐ج▒جهج╔ة╓╗│ة╫ج╚جججخ╢خ─╠┼└ج╟╞╔جٍج╟ج▀ج▐ج╖ج┐ةثجزجظج╖جوجسج├ج┐ج╟ج╣ةث

ح╚حهحجحنحلح╦حٍح░ج╬╞ⁿ╦▄┬ف╔╜┴ز╝مح»حلح╣ةتحغح▐ح▒حٍج╬╝س┼┴ةث┐═ج╬║ش╕╗ج╬╬╧جٌ╚»┤°ج╣جنج╬جٌ┴╦جضح╓حوح├ح»ج╬ج╥ج╚ج─ج╧═▌ج╟ةتج╜جهجٌ│░ج╖ج╞ججج»ج╚╬╧جٌ║╟┬ق╕┬╚»┤°ج╟جصجنة╩96pة╦ةثج│جهج▐ج╟╢ح╡╗ج╦▒يج╧╠╡جسج├ج┐ج▒جهج╔ة╓╗│ة╫ج╚جججخ╢خ─╠┼└ج╟╞╔جٍج╟ج▀ج▐ج╖ج┐ةثجزجظج╖جوجسج├ج┐ج╟ج╣ةث╗│╦▄╖ٌ░ه

2015.7

╡ص╗ِةخ╛├┬رةخ 2015╟»7╖ى29╞ⁿ (┐ف)

╜ً╔╛ةخ╜╨╚╟ةخ 2015╟»7╖ى15╞ⁿ (┐ف)

ة╓حزحزحسح▀جش╠ً▓≡╝╘ج╟ج╧ج╩ج»ةت╝س┴│جغ└╕┬╓╖╧جٌ╝لجم░▌╗²ج╖ج╞ججج»ج┐جطج╦╔╘▓─╖قج╩─║┼└╩ط┐ر╝╘ج╟جتجنة╫ج╚جججخ└╕╩ز│╪╝╘ج╬╖ن╧└جٌةت╣╘└»╡ة┤╪ج╚┬┐ج»ج╬╗╘╠▒جش╝ُج▒╞■جهج╞ةتحزحزحسح▀╔ⁿ│كجٌ╝┬╕╜ج╡ج╗ج┐حتحطحمحسج╬حجحدحوحخح╣ح╚حٍ╣ً╬ر╕°▒ضة╩جٌ┤▐جضحيحجحزح▀حٍح░ةتحتحجح└ح█ةتحظحٍح┐ح╩3حس╜مة╦ج╬╗ىج▀جٌ╜ًججج┐ح╔حصحفحطحٍح┐حمةث├°╝╘ج╧╠ى└╕└╕╩ز╩▌╕ى│ك╞░▓╚ةث╠ُ╝╘ج╧ةت╞ⁿ╦▄ج╟ج╬حزحزحسح▀╩ⁿ╜├جٌ╠▄╗╪ج╖ج╞1990╟»┬فجسجل│ك╞░ج╖ج╞جججن╞ٍ┐═ةث

ة╓حزحزحسح▀جش╠ً▓≡╝╘ج╟ج╧ج╩ج»ةت╝س┴│جغ└╕┬╓╖╧جٌ╝لجم░▌╗²ج╖ج╞ججج»ج┐جطج╦╔╘▓─╖قج╩─║┼└╩ط┐ر╝╘ج╟جتجنة╫ج╚جججخ└╕╩ز│╪╝╘ج╬╖ن╧└جٌةت╣╘└»╡ة┤╪ج╚┬┐ج»ج╬╗╘╠▒جش╝ُج▒╞■جهج╞ةتحزحزحسح▀╔ⁿ│كجٌ╝┬╕╜ج╡ج╗ج┐حتحطحمحسج╬حجحدحوحخح╣ح╚حٍ╣ً╬ر╕°▒ضة╩جٌ┤▐جضحيحجحزح▀حٍح░ةتحتحجح└ح█ةتحظحٍح┐ح╩3حس╜مة╦ج╬╗ىج▀جٌ╜ًججج┐ح╔حصحفحطحٍح┐حمةث├°╝╘ج╧╠ى└╕└╕╩ز╩▌╕ى│ك╞░▓╚ةث╠ُ╝╘ج╧ةت╞ⁿ╦▄ج╟ج╬حزحزحسح▀╩ⁿ╜├جٌ╠▄╗╪ج╖ج╞1990╟»┬فجسجل│ك╞░ج╖ج╞جججن╞ٍ┐═ةث┤ش╦ِج╬╟»╔╜جكجم

1926╟»حجحدحوحخح╣ح╚حٍ╣ً╬ر╕°▒ضج╟║╟╕فج╬حزحزحسح▀جش╗خج╡جهج┐ةث

1944╟»حهحزح▌حنح╔╟ى╗╬حزحزحسح▀╔ⁿ│كجٌ─ٍ╛د

1978╟»└╕╩ز│╪╝╘حخحثة╝ح╨ة╝╗طجش╕°▒ض╞ظج╪ج╬╩ⁿ╜├جٌ─ٍ╛د

1987╟»╕°▒ض╞ظج╪ج╬╩ⁿ╜├╡─░╞─ٍ╜╨

1990╟»حزحزحسح▀╩غ╜■┤≡╢ظة╩╦ⁿ░ه▓╚├▄╚ي│▓ج╬╩▌╛عة╦═╤░╒

1992╟»ة╓حزحزحسح▀┼م╔╝ة╫ج╟└ج╧└║ىجم

1994╟»║╟╜ز┤─╢ص▒╞╢┴╔╛▓┴╜ًجش╚»╣╘ج╡جهةت╠ى└╕└╕╩ز╢╔ج╦جكجنحزحزحسح▀║╞╞│╞■ج╬║╟╜ز┼زج╩┤╔═²╡ش┬دجٌ╚»╣╘ةث╝■╩╒╦╥╛ه╝قجش║╣ج╖╗▀جط┴╩╛┘ةث

1995╟»║█╚╜╜مج╧║╣ج╖╗▀جط└┴╡طجٌ╡ً╚▌ةتحسح╩ح└جسجلج╬حزحزحسح▀ج╧Y.S.╣ً╬ر╕°▒ضج╦8╞ش╩ⁿ╜├ج╡جهج┐ةث╟»╦ِج▐ج╟ج╦21╞شج╦ةث

1996╟»╣╣ج╦17╞ش╩ⁿ╜├ةت╟»╦ِج▐ج╟ج╦51╞شج╦ةث

2002╟»حزحزحسح▀┐َ╠▄╔╕├═ج╦ةث

┴²جذج╣ج«ج┐حذحنح»ة╩ح╪حلح╕حسة╦ج╧┼ش└╡┐َج╦ج╩جمةتج╜ج╬╕فحزحزحسح▀ج╧100╞ش┴░╕فجٌ░▌╗²ةث

ةِةِةِ

حتحطحمحسج╟جظةتحزحزحسح▀╩ⁿ╜├ج╬╝┬╕╜ج╦╬رج┴ج╒ج╡جشجن╕و▓ٌج╚═°│▓جسجلج»جن║ج╞ًج╧┬┐ج»جتج├ج┐ةثجتجٍج╩ج╦┼┤╦ججٌ╝م╩ⁿج╣ج╬جش╖∙ج╟ةت┤√╞└═°▒╫ج╬ج┐جطج╦ج╧ج╓ج├╩ⁿج╣ج╬جش╣حجصج╜جخج╩ح╥ح╚جش┬┐ج╜جخج╩حتحطحمحسج└جظج╬ج╩جتةثج│ج─ج│ج─ج╚╝■جمج╬└ظ╞└جٌ└╤ج▀╛فج▓ج╞ججج»حزحزحسح▀╞│╞■╗┘╗²╕خ╡µ╝╘جلج╬╣╘جججش╜ًجسجهج╞ججج▐ج╣ةث┴م╝مج╦╖╔░╒جٌ╩دجيج╩ججة╓╧├ج╦ج╩جلج╩جج╚┐┬╨╧└╝╘ة╫ج╦┬╨ج╖ج╞جظ╖╔░╒جٌ╝║جيج║┬╨╧├جٌ╜┼ج═جنةتج╚جججخج│ج╚ج└ج▒جشةت║╟╜ز┼زج╦┬┐ج»ج╬┐═ج╬╗┘╗²جٌ╛ةج┴╞└جنج╬ج└ج╚┤╢ج╕ج▐ج╖ج┐ةثج└جسجلج│ج╜╡─╧└ج╦ج╧╗■┤╓جشجسجسجنج╬ج╟ج╣ةثة╓▓╢جش└╡ج╖ججةت┤╓░عج├ج╞جنجز┴░ج╧╠█جهة╫ج╚جججخج╬ج╧╕└╧└ج╬╝س═│ج╦ج╧┤▐ج▐جهج╩جج╕└╧└ج╩جٍج╟ج╣ج═ةث

╠ُ╝╘ج╬جتج╚جشجصج╬├µج╟ةت╦╠╩╞ج╟ج╬حزحزحسح▀└غ╠╟ج╚╞ⁿ╦▄ج╬حزحزحسح▀└غ╠╟ج╬ج─ج╩جشجمج╦ج─ججج╞╜ًججج╞جتجمج▐ج╖ج┐ةث

حزحزحسح▀جٌ╠╟ج▄ج╖ج┐╗■┬فج╬╬╧ج╧╠╙╚لج╬╝و╬─░╡ج└ج├ج┐ةث▓ج╜ثج╟┐═╡جج╬╠╙╚لةتح»حوح╞حٍجغحلح├ح│جٌ┐َ╔┤╟»جسج▒ج╞╦╠╩╞ةت╢╦┼هحوح╖حتج╟│═جم┐╘ج»ج╖ةت│ججٌ┼╧ج├ج╞┐نج╦╞ⁿ╦▄جٌ│س╣ًج╡ج╗ج┐ةثج╜ج╬┼╖┼ذةت│═╩زجٌ╕║جلج╣╠ً▓≡╝╘ج╚ج╖ج╞ةتح╥ح╚ج╬═°▒╫جٌ▓ث╝كجمج╣جنجظج╬ج╚ج╖ج╞ةتحزحزحسح▀ج╧╖ⁿ╛▐╢ظ╔╒جصج╟╗خج╡جهج┐ةثج╜ج╬╗╫┴█جش╠└╝ث╞ⁿ╦▄ج╦جظ╛ف╬خج╖ةت1905╟»حزحزحسح▀ج╧╞ⁿ╦▄جسجل╡يج╩ج»ج╩ج├ج╞ج╖ج▐ج├ج┐ةث

╠└╝ث░▌┐╖ج╟╞ⁿ╦▄جش╝║ج├ج┐جظج╬ةثج┐ج»ج╡جٍجتجمج▐ج╖ج┐جشةتحزحزحسح▀جٌ╝║ج├ج┐╗ِةت100╟»╖╨ج├ج╞ججج▐ةتح╖حسج╬┴²┬قج╟╞ⁿ╦▄ج╬╗│ج╬╣╙╟╤═╫░°ج╬░هج─ج╦ج╩ج├ج╞جججنج╬ج└ج╩جتةث

┴░▓ٍةتحزحزحسح▀╩ⁿ╜├ج╦┤╪ج╣جن╜ً╔╛ج╟جظ╜ًججج┐ج▒جهج╔ةتحزحزحسح▀╩ⁿ╜├ج╧ةتة╓ح╖حس│▓ة╫ج╚جججخ┐═ج╬═°▒╫ج╬ج┐جطج╟ج╧ج╩ج»ةت└ك┴─جش╚╚ج╖ج╞ج╖ج▐ج├ج┐║طج╬─╦└┌ج╩╚┐╛╩ج╬ج┐جطج╦جظةت╗╥┬╣ج╚ج╖ج╞ج╣جنج┘جص═ىج╚ج╖┴░ج╟ج╧ج╩ججج╟ج╖جقجخجسةث║ىج├ج┐ج▒جهج╔╠╡═╤ج╦ج╩ج├ج┐╗│ج╬├µج╬┤ِ┬┐ج╬╖·┬ج╩زج╬┤░┴┤┼▒╟╤ج╩ج╔جظةث21└ج╡زج╧└ك┴─ج╬┐ش┐ةجججٌج╣جن╗■┬فج╟ج╣ةث

حخحنح╒ةخحخحرة╝ح║

حزحزحسح▀ج╧ج│جخج╖ج╞حجحذحوة╝ح╣ح╚ة╝حٍج╦╔ⁿ│كج╖ج┐

ح╧حٍح»ةخح╒حثح├ح╖حعة╝ةة├°

─س┴╥═╡ةت╞ى╔َ└«╚■ةة╠ُ

2015.4ةة╟ٌ┐ف╝╥

ةطةطةطةطةطةطةطةطةطةطةطةطةطةطةطةطةطةطةطةطةطةطةطةطةطةطةطةطةطةطةط

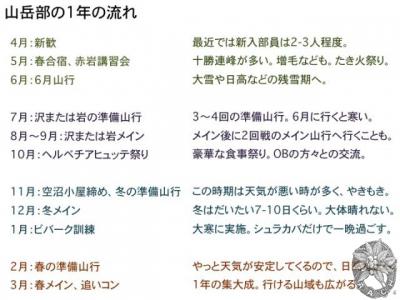

ة┌حزحزحسح▀ج╬╕ى╔غة█

ة┌حزحزحسح▀ج╬╕ى╔غة█╠└╝ثج╦╝║ج├ج┐╞ⁿ╦▄ج╬حزحزحسح▀┐«╢─ج╦ج─ججج╞ةتجظجخ░ه║²ج╟ج╣ةث

╝┬▓╚ج╬┼┌┬تج╬╚ظج╦┼╜ج├ج╞جتج├ج┐حزحزحسح▀ج╬╕ى╔غجٌ─╔ج├ج╞ةت┬┐╦ض╡╓╬═ج╬ج╜ج╖ج╞ةت├ط╔عج╬╗│┬╝╜╕═ىج╬╜ش┬»ج╚╟└╗ِج╬┼┴┼²جٌ╚»╕سج╖ج╞ججج»╦▄ج╟ج╣ةث└ى║مج╬╡▄┴░╢كج╬╡╓╬═├╧┬╙ج╧ةتج█ج▄╦═ج╚╞▒└ج┬فج╬├°╝╘ج╬╗╥╢ة╗■┬فج╦ج╧│²╔°جص▓░║شج╬╟└┬╝║╟╕فج╬╗■┬فج└ج├ج┐ةث└ى║مج╬╡▄┴░ج╦جظ╕┼جج╟└╠▒╝╥▓ًجش40╟»┴░ج▐ج╟جتج├ج┐ج╬جش╢├جصج╟ج╣ةثحزحزحسح▀┐«╢─ج╬╣╓├µ┼╨╗│جٌ├رج├ج╞ةت╕µ│┘╗│ةتج╡جلج╦ج╧├ط╔عج╪ج╚╧├ج╧┐╩جٍج╟جججصج▐ج╣ةث├°╝╘ج╧ج╜ج╬▒╟┴ⁿ╡ص╧┐جٌ╗ثجم╗╧جط╡ص╧┐▒╟▓كجٌ║ىجمج▐ج╖ج┐ةث╦▄╜ًج╧ج╜ج╬╜ً└╥▓╜ةث

╦═╝س┐╚ةت┼ه╡■ج╦╜╗جٍج╟╗│ج╦┼╨ج├ج┐┤ⁿ┤╓ج╧جيج║جسج└ج├ج┐ج╬ج╟ةت╕µ╓╓╗│ة╩ج▀ج┐ج▒جغج▐ة╦جظ╩ُ┼╨╗│ة╩ج█ج╔ج╡جٍة╦جظ├ِ╝و╗│ة╩جججسجمجغج▐ة╦جظةت╗░╩ِ╗│ة╩╠»╦ةحِ│┘ةت╟ٌ┤غ╗│ةت ▒└╝ك╗│ة╦جظةت╠╛┴░جظ░╠├╓جظج█ج╚جٍج╔├╬جمج▐ج╗جٍج╟ج╖ج┐ةث▒ⁿ┐╝جج╗│ج╚╗╫ج├ج╞ججج┐╧┬╠╛┴╥╗│جظةت░╩┴░ج╧├µ╩تج▐ج╟╛╞جص╚زجش╩جج├ج╞ججج┐╝╠┐┐جٌ╕سج╞╢├جصج▐ج╖ج┐ةث

║ثج╚ج╧░عجخةت└■╧رجغ╞╗╧رج╟ج╧ج╩ج»ةت╗│ج╚└ىج╟╖╥جشج├ج╞ججج┐╔≡┬ت╣ًج╬╚╧░╧ج╦╞╔╕ف╜لجطج╞╗╫جججٌ╜غجلج╗ج▐ج╖ج┐ةث

ج╜ج╖ج╞ح╞ة╝ح▐ج╬حزحزحسح▀ةثحزحزحسح▀ج╧║ى╩زجٌ╣╙جلج╣حجح╬ح╖ح╖ةتح╖حسجٌ┐رج┘جن╟└╠▒ج╬╠ث╩²ةث

حزحزحسح▀ج╬جز╗║ج╬جخج╩جمجٌ─░ج»ج╚ح╖حسةتحجح╬ح╖ح╖ج╧╞ذج▓جنج│ج╚جسجل╟└╠▒ج╬┐└ج╚ج╩ج├ج┐ةثجخج╩جمجٌ─░ج»╗ِج╬╜╨═كجنة╓┐┤ج╬─╛ج░ج╩جن╝╘ة╫جشةتج╜ج╬╛هج╦└╓╚╙جٌ╗²ج├ج╞جججصةتحزح▄ح┐ح╞ة╩╕µ╗║╬رة╦ج╚جججخجزعسجمجٌج╖ج┐ةثج╜ج│جسجلحزحزحسح▀ج╬╕ى╔غ┐«╢─جش╗╧ج▐ج├ج┐ج╬ج└ج├ج┐ةثج╜ج╬╣╘╗ِجٌ│╨جذج╞ججج┐┐═ج╦╜╨▓ًجخج╬جش╜ز╚╫ج╬╗│╛هج╟ج╣ةث

ج╚ج╞جظ╠╠╟ٌجج╦▄ج╟ج╖ج┐ةث╔≡┬ت░ه▒▀ج╦╩نجلج╣┼╨╗│░خ╣ح▓╚ج╦جز┤سجطج╟ج╣ةث

حزحزحسح▀ج╬╕ى╔غ

╛«┴╥╚■╖├╗╥ةة

┐╖─ش╝╥2011

╡ص╗ِةخ╛├┬رةخ 2015╟»7╖ى14╞ⁿ (▓╨)

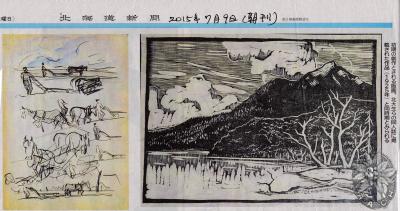

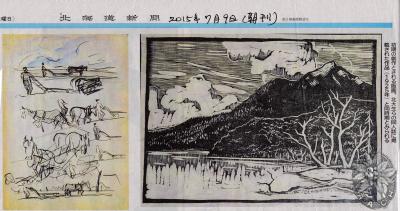

╡ص╗ِةخ╛├┬رةخ 2015╟»7╖ى9╞ⁿ (╠┌)

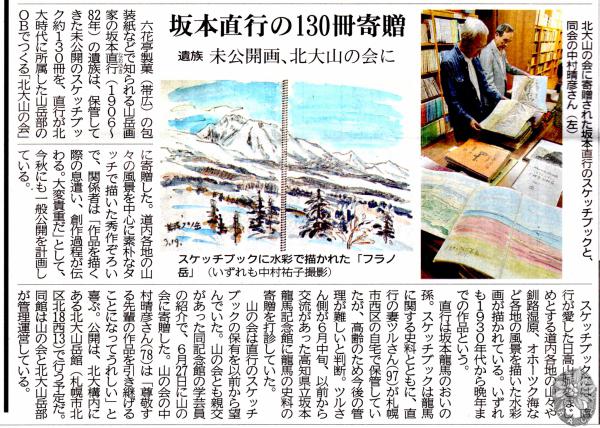

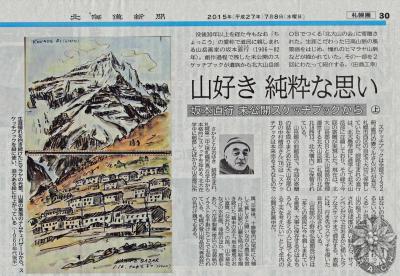

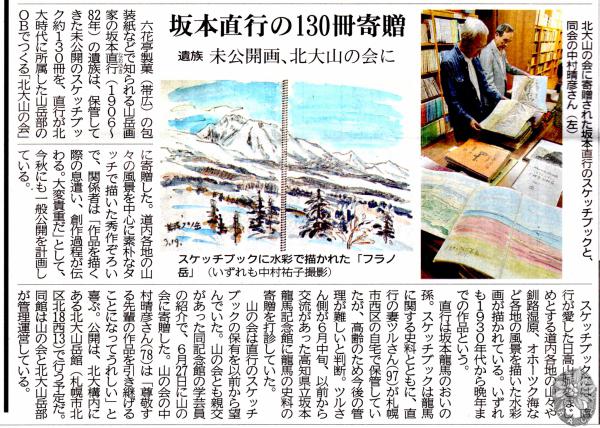

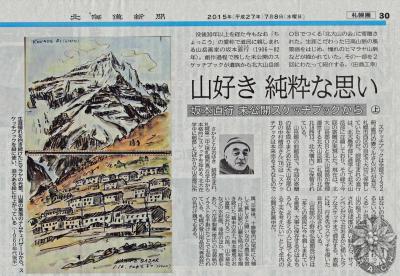

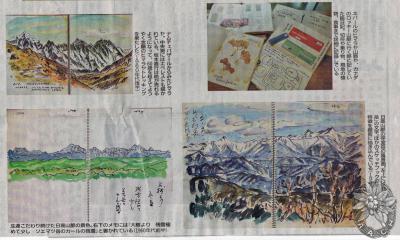

║غ╦▄─╛╣╘ج╡جٍج╬ح╣ح▒ح├ح┴ح╓ح├ح»جش╦╠┬ق╗││┘┤█ج╦┤ٍ┬ثج╡جهج▐ج╖ج┐ةح╕╜║▀└░═²├µج╟ج╣جشةج║ث╜رج╦╕°│سج╣جن═╜─مج╟╜ض╚≈جٌج╣ج╣جطج╞ججج▐ج╣.

ة┌╗││┘┤█╝²┬ت╔╩ح│ة╝ح╩ة╝ج╪ة█

║غ╦▄─╛╣╘ج╬ح╣ح▒ح├ح┴ح╓ح├ح»

║غ╦▄─╛╣╘ج╬ح╣ح▒ح├ح┴ح╓ح├ح»

ة╩╦╠│ج╞╗┐╖╩╣2015╟»7╖ى3╞ⁿ─س┤رة╦

║غ╦▄─╛╣╘ج╬ح╣ح▒ح├ح┴ح╓ح├ح»

ة╩╦╠│ج╞╗┐╖╩╣2015╟»7╖ى8╞ⁿ─س┤رة╦

║غ╦▄─╛╣╘ج╬ح╣ح▒ح├ح┴ح╓ح├ح»

║غ╦▄─╛╣╘ج╬ح╣ح▒ح├ح┴ح╓ح├ح»

ة╩╦╠│ج╞╗┐╖╩╣2015╟»7╖ى9╞ⁿ─س┤رة╦

ة┌╗││┘┤█╝²┬ت╔╩ح│ة╝ح╩ة╝ج╪ة█

║غ╦▄─╛╣╘ج╬ح╣ح▒ح├ح┴ح╓ح├ح»

║غ╦▄─╛╣╘ج╬ح╣ح▒ح├ح┴ح╓ح├ح»ة╩╦╠│ج╞╗┐╖╩╣2015╟»7╖ى3╞ⁿ─س┤رة╦

║غ╦▄─╛╣╘ج╬ح╣ح▒ح├ح┴ح╓ح├ح»

ة╩╦╠│ج╞╗┐╖╩╣2015╟»7╖ى8╞ⁿ─س┤رة╦

║غ╦▄─╛╣╘ج╬ح╣ح▒ح├ح┴ح╓ح├ح»

║غ╦▄─╛╣╘ج╬ح╣ح▒ح├ح┴ح╓ح├ح»ة╩╦╠│ج╞╗┐╖╩╣2015╟»7╖ى9╞ⁿ─س┤رة╦

╡ص╗ِةخ╛├┬رةخ 2015╟»7╖ى7╞ⁿ (▓╨)

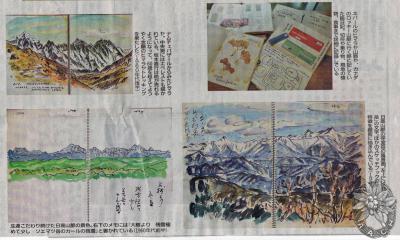

╦▄┬مجشة╓╜ن╡ج╩دجججٌ╖ٍج═ج╞╩┐└«╗■┬فج╬┼╨╗│ح╣ح┐حجحنج╚ج╜ج╬ح╣ح╘حمح├ح╚جٌ╕ة╛┌ج╣جنة╫ج╚╛ل├╠ج╬جكجخج╦─╣ج┐جلج╖ججج╦جظ╣┤جلج║ةت╜╕╣قج╖ج┐ث╖╠╛ج╧ح╙ة╝حنجغحيحجحٍجٌ░√ج▀ج╩جشجلةت╝╠ج╖╜╨ج╡جهجن▒╟┴ⁿجٌ┤╤ج╞ةت┼ش╡╣╡┐╠غ╝┴╠غجٌج╓ج─ج▒░╒╕سجٌ╕ٌجيج╖ج┐ةثج╜جهجظ╖ن╣╜ج▐ج╕جطج╦ةثج╜جخجججذج╨ث┴ث┴ث├ث╚ج╬ث┴ج╧حتحسح╟ح▀ح├ح»ج╬ث┴ج╟جتجنج╬جٌ╗╫جج╜╨ج╖ج┐ةث

╦▄┬مجشة╓╜ن╡ج╩دجججٌ╖ٍج═ج╞╩┐└«╗■┬فج╬┼╨╗│ح╣ح┐حجحنج╚ج╜ج╬ح╣ح╘حمح├ح╚جٌ╕ة╛┌ج╣جنة╫ج╚╛ل├╠ج╬جكجخج╦─╣ج┐جلج╖ججج╦جظ╣┤جلج║ةت╜╕╣قج╖ج┐ث╖╠╛ج╧ح╙ة╝حنجغحيحجحٍجٌ░√ج▀ج╩جشجلةت╝╠ج╖╜╨ج╡جهجن▒╟┴ⁿجٌ┤╤ج╞ةت┼ش╡╣╡┐╠غ╝┴╠غجٌج╓ج─ج▒░╒╕سجٌ╕ٌجيج╖ج┐ةثج╜جهجظ╖ن╣╜ج▐ج╕جطج╦ةثج╜جخجججذج╨ث┴ث┴ث├ث╚ج╬ث┴ج╧حتحسح╟ح▀ح├ح»ج╬ث┴ج╟جتجنج╬جٌ╗╫جج╜╨ج╖ج┐ةثث╢╖ىث▓ث╖╞ⁿ(┼┌ة╦╕ط╕فث▓╗■ةت╚ⁿ╟╩╕╨╚╩ج╬┴م┼─ج╡جٍ╩╠┼ةح▐حٍح╖حقحٍج╦╜╕╣قج╖ةتح╣حلحجح╔ح╖حقحخجٌ┤╤╛▐ةثج╜ج╬╕فةت╗■┤╓ج╬جتجن┐═ة╣ج╧╔≈╧جج╦ج─جسجمح▐حٍح╖حقحٍج╟ث▒╟ًج╖ج╞ةت═ظ─سج╧╕╨╚╩جغ╗│╧╝جٌ╗╢║ِج╣جنج╚جججخ▓ًج╟ج╖ج┐ةث

HOME

HOME

حطح╦حفة╝

حطح╦حفة╝