書評・出版・ 2015年6月11日 (木)

オオカミが日本を救う!

オオカミが日本を救う!丸山直樹 2014.1白水社

「日本は100年間、頂点捕食者を欠き続けて来た。これから人口減少する日本で、ヒトにはオオカミの代わりは務まらない。」

先週、日本オオカミ協会主催で、シンポジウムがありました。オオカミ復活先進地のアメリカ、ドイツからの報告者を招いて、各地でイベントがありました。残念ながら直接関われませんでしたが、オオカミ放獣に興味を持ち、日本オオカミ協会代表の本を読んでみました。明治中期、ヒトによる組織的な駆除によって滅ぼされたオオカミ。日本の生態系の頂点にいたオオカミを、もういちど日本の山に放つ可能性を語る書です。

オオカミ放獣が一見、荒唐無稽に聞こえるとしたら、それはオオカミに対する大きな偏見に自分が嵌っていることを知るチャンスだと思います。「オオカミはヒトを襲うというのは偏見である」という命題を、近代欧米の事例からあるいは、明治期にいかに政策的にオオカミを駆除し追いやるための濡れ衣として作られた話であるかを、当時の公文書を丹念に調べ、イザベラバードや南方熊楠の事例を挙げ、また現代欧米のオオカミ復活先進地のデータを示し論証します。オオカミを恐ろしいものと思い、拒否反応を示すことを「赤ずきんちゃん症候群」と述べ、著者に寄れば、オオカミ放獣を提唱し始めた20年前から、それが一番の大敵だったとあります。

そして、増えすぎたシカの数を減らすためにオオカミを放獣する、という、人間の都合としての動機にも一言書いています。ヒトの都合で滅ぼしておいて、またヒトの都合で放獣する。未来放獣することがもしあるならば、それは獣害対策という恥知らずな理由ではなく、ヒトの都合で滅ぼしてしまったオオカミと、日本の山に対する償いが動機でなければならないと云う点に、はっとしました。ここのところに一番共感しました。

北米イェロウストン国立公園では1927年にオオカミを駆除してしまいました。その後増えすぎたエルクによる害で生態系が長い時間をかけ蝕まれ、1995年放獣したオオカミによって十数年かけて回復してきた事例をあげています。90年代から合わせて3回訪問するたび、日本の鹿のようにどこにでもいた巨大なエルクがオオカミの放獣後15年後には適正な数になっていたと言います。オオカミが存在するだけでエルクのストレスが高まり、妊娠率も下がる効果に関する論文も紹介されています。

以下に代表的な反論三つとその答えを簡単に挙げます。

?オオカミはヒトを襲う?

→頂点捕食者のオオカミは、鹿が数を減らせば自然に数を減らすもの。人を襲う事例の数は例外的で、ほとんどが狂犬病によるものと見られる。明治以前の公文書にはオオカミは臆病であるとあり、オオカミが凶暴な生き物であるという印象は蛮獣視し絶滅政策をとっててきた偏見によるものが大きい。日本で鹿が数を増したのは、オオカミが消えて以降盛んだった狩猟圧が1980年代以降に減り、その影響である。

?オオカミは家畜を襲う?

オオカミは家畜を襲う。但し日本よりはるかに畜産の盛んな欧州での対策と現実例を紹介。日本の現実から見て、シカ害の環境破壊の深刻さと、ほとんど起きない小規模で数少ない放牧畜産の害とのバランスの問題。欧州のさまざまな対策が面白いです。

?外来種であり生態系の破壊では?

日本で絶滅したオオカミと、現在モンゴル、中国に居るオオカミとの種としての違いは亜種レベルである。頂点捕食者を欠いた不正常な状態を元に戻すことが最も簡単な環境保全方法である。

オオカミ放獣に必要な面積を最低五万ヘクタールとし、ヤクシカ、エゾシカの増えすぎた屋久島、知床半島での可能性について書いています。このあたりの生物群の野外調査を踏まえたシミュレーションもおもしろく読みました。例えば北海道で、どのくらいの地域でオオカミが暮らせるのかを調べるのに、携帯電話の受信不能マップが(2011年時点では)便利、という話もありました。それから5000万ヘクタールをはじき出し、およそ1000頭となります。

沖縄でハブ駆除のためのマングース放獣の失敗事例との比較もおもしろいです。頂点捕食者であるハブ補殺のため天敵でもないマングースを放った無分別な時代が、オオカミを絶滅させた時代と同じなんですね。

鹿のみならず猿害、イノシシ害、カモシカ減少の抑制に関するオオカミ効果の考察もあります。ジビエ解決法の限界もよくわかりました。獣害対策と地域おこしを抱き合わせても駄目というものでした。

オオカミ放獣が、人間の都合のためだけでない点が非常に重要なことだと思います。

オオカミを放つ」は2007年版、「オオカミが日本を救う!」は2014年の改訂、発展版とのことです。

書評・出版・ 2015年6月3日 (水)

ダーチャと日本の強制収容所

ダーチャと日本の強制収容所未来社 望月紀子

2015.3月

1940年、北大山岳部の冬季ペテガリ岳遠征隊の雪崩遭難事故の際、娘ダーチャの発熱のため入山を遅らせ、遭難直後のBCを訪れた、イタリア人留学生フォスコ・マライーニ氏はアイヌ民俗学研究者として妻、娘と遠路日本に来ていた。戦後は民俗学研究者、写真家、それに登山家として多彩な才能を開き、1960年ガッシャブルム4峰の遠征隊にも参加している。だが戦争末期1943年、単独講和を結んで連合国になった祖国イタリア。一家は反ファシズム側を表明したため、日本の特高に逮捕され名古屋の敵国人強制収容所に繋がれた。その当時のことを、マライーニ、妻のトパーツィア、そして作家になったダーチャのその後の著書や手記などから丹念に追った本。著者はダーチャ・マライーニの作品の翻訳家。

この一家はそれぞれ多くの著書を残しているので、既に明らかにされていることは多いが、マライーニ氏と妻がファシストの父と反目して、本国イタリアのファシズムから逃れて日本への留学を選んだいきさつなど初めて知った。

OBの山行記録・ 2015年5月17日 (日)

果てしなく続く白い稜線を一人進む。ピッケルを刺すとまさにその位置から、ズンという重低音と共にとてつもなく巨大な雪庇が落ち、轟音と共に谷底に消えていく。踏み抜いたら助かりようがないなと肝を冷やし、慎重に進む。疲れ切った一日の終わりの夕焼け、雪洞から這い出て見る朝焼けに感動しながら、一歩一歩進んでいく。満身創痍となって辿り着く終着点の襟裳岬で夕焼けを眺めながら、長かった縦走を振り返って佇む。

果てしなく続く白い稜線を一人進む。ピッケルを刺すとまさにその位置から、ズンという重低音と共にとてつもなく巨大な雪庇が落ち、轟音と共に谷底に消えていく。踏み抜いたら助かりようがないなと肝を冷やし、慎重に進む。疲れ切った一日の終わりの夕焼け、雪洞から這い出て見る朝焼けに感動しながら、一歩一歩進んでいく。満身創痍となって辿り着く終着点の襟裳岬で夕焼けを眺めながら、長かった縦走を振り返って佇む。そんなイメージを頭に浮かべながら、ワクワクしていた。予定していた海外遠征が都合により中止となり、そうだ日高全山に行こうと決めてから日々夢想しては心を弾ませていた。入山前からいい山行になる予感がしていた。

作戦はなるべく軽量化して春の締まった稜線を気持ちよく駆け抜ける。生涯一度の挑戦になるだろうから失敗に終わらないようにはしたいが、そうすると荷物は増えていくばかりだ。なんとか楽古岳までは縦走できるかなという荷物だけ持ち、何もかもうまくいった場合に襟裳岬まで行くこととした。

OBの山行記録・ 2015年5月17日 (日)

ところが4月に社会人一発目の山行として現役を誘って企画したニセカウ南稜で雪崩に遭い、入社2週間目で入院した。

(ちなみに大先輩の仁さんは会社役員です。その節はご心配おかけしました!)

おかげで会社の人には名前を憶えてもらえたのであるが、山岳部4年間それなりにやってきたつもりがこの様なので、色々と思う事があった。

週末では出来ないような、真摯に純粋に、全身でぶつかる山登りがしたい。

もがいたりあがいたりしながら山の懐で抱かれたい。憧れの山を、自分のやり方でやりたい。

そんな自分の想いをぶつけられる山行は何かと考え、現役の頃から憧れだったカムエク南西稜が頭に浮かんだ。

山越えして別の土地に辿り着く山行が自分は好きなので静内ダムから札内ダムまでのっこす計画にする。

テントは持たない。(それ以前にテント持って無いけれど!)ツェルトとイグルーで日高の核心部を山越えする。軽いしその方が面白いと思う。

核心部での懸垂と自己確保を想定してロープは6mm×40mを携帯することにした。

6行動4停滞持って入山。今回の為に有給つなげて連休11日を準備した。

今回は天気に恵まれ停滞無しで大晦日下山となった。

記事・消息・ 2015年2月14日 (土)

2/3道新に掲載された雪崩対策のセミナー記事。山スキー部OB阿部幹雄が代表している雪崩事故防止研究会の救助訓練イベントでスタッフでもあるキンペイ(1974入)が大きく写っている。南極越冬隊の副隊長になった樋口(1980)も研究会のメインスタッフ。当時私が現役時代の1976に昨年逝去された伏島氏(1968入)を中心としてテキスト「雪崩の危険と遭難対策」を作り救助、訓練を実施した。その後彼らが1991復活させ、毎年雪崩対策と救助のセミナーを実践している。

2/3道新に掲載された雪崩対策のセミナー記事。山スキー部OB阿部幹雄が代表している雪崩事故防止研究会の救助訓練イベントでスタッフでもあるキンペイ(1974入)が大きく写っている。南極越冬隊の副隊長になった樋口(1980)も研究会のメインスタッフ。当時私が現役時代の1976に昨年逝去された伏島氏(1968入)を中心としてテキスト「雪崩の危険と遭難対策」を作り救助、訓練を実施した。その後彼らが1991復活させ、毎年雪崩対策と救助のセミナーを実践している。

記事・消息・ 2015年2月3日 (火)

京都駅前セントノーム京都にて

高橋支部長の乾杯発声で午後2時プンクトに開始。初見参の若い人達からまずは自己紹介。しかし2006年とか08年入部と言われても、1950-60年代組にとっては世代をどうずらせても交差比較するものがなく、田中(宏)君と鹿島君の話をただ一から十までフ−ンと聞く。ご出席の相田さんと鹿島君とは50年離れているのだそうだ。フ−ン。

高橋支部長の乾杯発声で午後2時プンクトに開始。初見参の若い人達からまずは自己紹介。しかし2006年とか08年入部と言われても、1950-60年代組にとっては世代をどうずらせても交差比較するものがなく、田中(宏)君と鹿島君の話をただ一から十までフ−ンと聞く。ご出席の相田さんと鹿島君とは50年離れているのだそうだ。フ−ン。

書評・出版・ 2015年1月16日 (金)

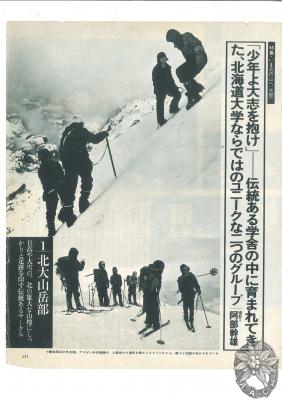

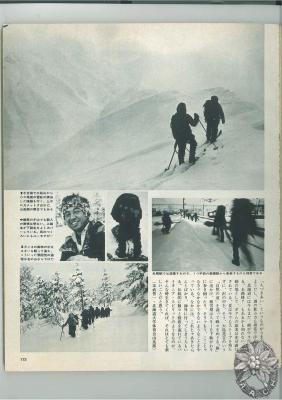

1981年の山と渓谷、北大山岳部の紹介記事が出て来ました。同期入部のGGが大事に持っていました。私もGGも81年はイナカの高校2年生です。この記事を見て北大を目指したのだろうかな?

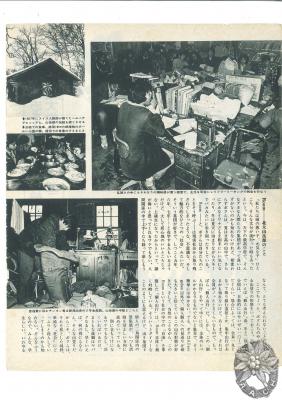

記事を書いているのはスエタケさん(1978年入部)、撮影は山スキーOBの阿部さんです。山中の写真のコジキジャンバーやコジキオーバーズボンはそのまま数年後も継承していました。センパイのストックの竹製輪っかも秀岳荘です。アイゼン練習は旧Zでしょうか。タニの赤いアイゼンのようです。

部室の小汚い風景が、ストロボの光で現実以上に鮮明で報道写真的な例会の写真です。1970年代末に部室がこの場所に移動してから、今も同じところで同じ営みが続いています(多分)。冬合宿の食事写真では直径18センチのアルミのボウル二つを食器にしているところをスッパ抜かれています。1980年12月末の十勝岳白銀荘の冬合宿の撮影ということでしょう。木造時代の恵迪寮(1983年3月取り壊し)で、北海道型キスリングの日高ザックに裸足でパッキングしているチンネンさん。この木造恵迪寮、受験の時に泊めてもらって飲ましてもらいました。

一年目部員のコジキ服のお尻のツギ写真も紹介して、輝く笑顔の新人だったフジワラさんの姿もあります。昔の桑園駅のホームも懐かし。スエタケさんの文章も、北大山岳部の環境と、継承したものと精神世界を余さず伝えています。

衣類は若干こぎれいになっていますが、基本的に現在も34年前と変わらぬ営みのようです。

書評・出版・ 2014年12月7日 (日)

アルピニズムと死

山野井泰史 2014.11

山野井泰史の、「垂直の記憶」以来10年ぶりの本。山野井泰史のことは前の一冊で満腹すぎるほどよく読む事ができました。高校時代からまっすぐにやりたい事を求め、そのための道を進んで来た彼の思う事が、簡潔乍ら誠実な文章で凄く伝わりました。前回はギャチュンカンの生還の少し後に書いたもので、今回は指も無くして握力も体力も無一文になった彼が、また垂直のアルパイン界に戻ってくるこの10年間を書いています。

書評・出版・ 2014年11月26日 (水)

日本山岳会の年報、「山岳 2014年 第109年」に安間荘会員(1955年入部)が載せた論文を紹介します。安間さんは長く富士山の地質、積雪防災関連の調査に当たる仕事をしています。「スラッシュ雪崩」という聞きなれない雪崩現象があり、1972年3月20日に24人が亡くなった大規模遭難の際、このスラッシュが起きていた可能性を指摘し、遭難当事者や生還者に聞き取り取材をした上でまとめた力作です。

特殊な雪崩なだけにあまり知られておらず、当時の遭難も登山者の未熟のせいにされた節があり、十分な総括と反省対策がなされていません。40年前は、たまたま登山者が多く大事故になりましたが、その後も毎年起こっている可能性はあります。無知のままならば今後も死亡事故が起こるかもしれません。以下にその概要を抜粋します。

記事・消息・ 2014年11月14日 (金)

11月8日(土)夕刻。

開催1週間前に相田さんが、前日に内藤さんが、それぞれまるで休戦ラインのように38度の発熱で、常連2名不参加。取って代わるように安間さんが急遽参加され、また宮本君も初参加とあって、例年とは違った雰囲気になるのかと思いきや、「最近は一滴も飲んでない、もう欲しくもない」と私に告白していた名越さんが、のっけから美味しそうに日本酒に口をつけ、寄せ集めた流木に火をつけ、なんらいつもと変わらぬ風景が展開。

開催1週間前に相田さんが、前日に内藤さんが、それぞれまるで休戦ラインのように38度の発熱で、常連2名不参加。取って代わるように安間さんが急遽参加され、また宮本君も初参加とあって、例年とは違った雰囲気になるのかと思いきや、「最近は一滴も飲んでない、もう欲しくもない」と私に告白していた名越さんが、のっけから美味しそうに日本酒に口をつけ、寄せ集めた流木に火をつけ、なんらいつもと変わらぬ風景が展開。

HOME

HOME

メニュー

メニュー