書評・出版・ 2015年1月16日 (金)

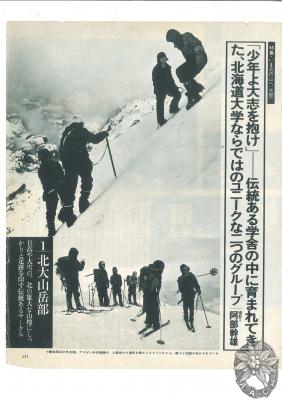

1981年の山と渓谷、北大山岳部の紹介記事が出て来ました。同期入部のGGが大事に持っていました。私もGGも81年はイナカの高校2年生です。この記事を見て北大を目指したのだろうかな?

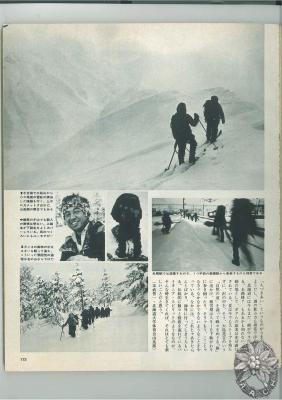

記事を書いているのはスエタケさん(1978年入部)、撮影は山スキーOBの阿部さんです。山中の写真のコジキジャンバーやコジキオーバーズボンはそのまま数年後も継承していました。センパイのストックの竹製輪っかも秀岳荘です。アイゼン練習は旧Zでしょうか。タニの赤いアイゼンのようです。

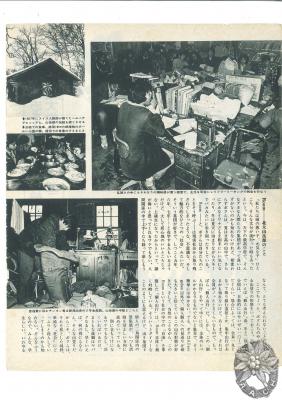

部室の小汚い風景が、ストロボの光で現実以上に鮮明で報道写真的な例会の写真です。1970年代末に部室がこの場所に移動してから、今も同じところで同じ営みが続いています(多分)。冬合宿の食事写真では直径18センチのアルミのボウル二つを食器にしているところをスッパ抜かれています。1980年12月末の十勝岳白銀荘の冬合宿の撮影ということでしょう。木造時代の恵迪寮(1983年3月取り壊し)で、北海道型キスリングの日高ザックに裸足でパッキングしているチンネンさん。この木造恵迪寮、受験の時に泊めてもらって飲ましてもらいました。

一年目部員のコジキ服のお尻のツギ写真も紹介して、輝く笑顔の新人だったフジワラさんの姿もあります。昔の桑園駅のホームも懐かし。スエタケさんの文章も、北大山岳部の環境と、継承したものと精神世界を余さず伝えています。

衣類は若干こぎれいになっていますが、基本的に現在も34年前と変わらぬ営みのようです。

書評・出版・ 2014年12月7日 (日)

アルピニズムと死

山野井泰史 2014.11

山野井泰史の、「垂直の記憶」以来10年ぶりの本。山野井泰史のことは前の一冊で満腹すぎるほどよく読む事ができました。高校時代からまっすぐにやりたい事を求め、そのための道を進んで来た彼の思う事が、簡潔乍ら誠実な文章で凄く伝わりました。前回はギャチュンカンの生還の少し後に書いたもので、今回は指も無くして握力も体力も無一文になった彼が、また垂直のアルパイン界に戻ってくるこの10年間を書いています。

書評・出版・ 2014年11月26日 (水)

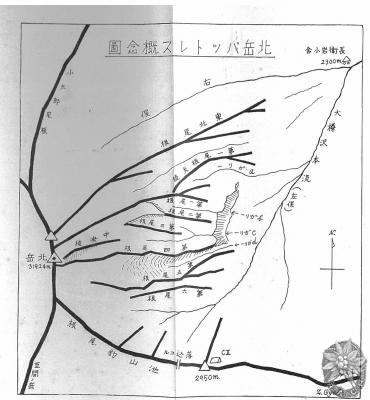

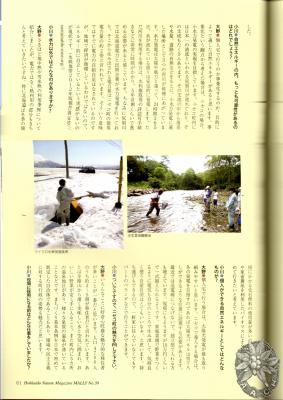

日本山岳会の年報、「山岳 2014年 第109年」に安間荘会員(1955年入部)が載せた論文を紹介します。安間さんは長く富士山の地質、積雪防災関連の調査に当たる仕事をしています。「スラッシュ雪崩」という聞きなれない雪崩現象があり、1972年3月20日に24人が亡くなった大規模遭難の際、このスラッシュが起きていた可能性を指摘し、遭難当事者や生還者に聞き取り取材をした上でまとめた力作です。

特殊な雪崩なだけにあまり知られておらず、当時の遭難も登山者の未熟のせいにされた節があり、十分な総括と反省対策がなされていません。40年前は、たまたま登山者が多く大事故になりましたが、その後も毎年起こっている可能性はあります。無知のままならば今後も死亡事故が起こるかもしれません。以下にその概要を抜粋します。

書評・出版・ 2014年9月18日 (木)

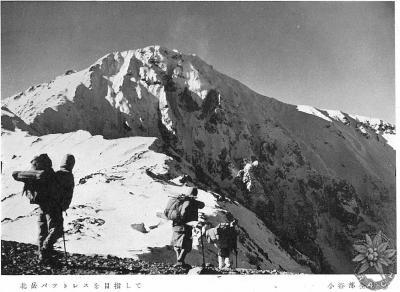

甲府に住むようになって、北岳バットレスの直登ライン、第4尾根が気になり始めた。沼田の清野センパイを呼んで、歴史解説付きで取りついた。1930年代のバットレス第1尾根〜5尾根初登攀時代、そしてその積雪期初登に執念を燃やした東京商科大(一橋大)の小谷部全助の物語を話題にした。

小谷部の最後は敗戦の年の暮れ、肺結核で富士見のサナトリウム。見舞いに訪れたザイルパートナー森川眞三郎も肺結核のためそこで絶命、それをみて数時間後に後を追うように息絶えたという話。この頃の八ヶ岳山麓サナトリウムと言えば、風立ちぬはじめ数々の名作に出てくるあそこです。

書評・出版・ 2014年9月10日 (水)

北大の片隅にあった柔道場で、僕らと同時代に続いていた、柔道部の熾烈な青春記。山岳部の青春と比べ乍ら読んだ。よく、死のリスクがあるのに何故山に登るのか問われるが、もちろんある意味で楽しいからである。でも、高専柔道の練習は「楽しくない」と言い切る。全然違う。恵迪寮で高らかに笑っていた飯田さん、花村さん、こんな稽古をしていたんだ!俺、知らなかったです。

書評・出版・ 2014年7月24日 (木)

ナンガパルバットに三度、全部別の難ルートから挑んで全部山頂目前敗退、冬剱、冬黒部横断の山行40回。こんな無茶で一辺倒な志向で押し通してきて生き残っている。みな、唯一無二の登山家として認識してる。とうとう和田さんの山人生自伝が出版されてしまった。そして恐る恐る読んでしまった。

ナンガパルバットに三度、全部別の難ルートから挑んで全部山頂目前敗退、冬剱、冬黒部横断の山行40回。こんな無茶で一辺倒な志向で押し通してきて生き残っている。みな、唯一無二の登山家として認識してる。とうとう和田さんの山人生自伝が出版されてしまった。そして恐る恐る読んでしまった。和田さんは学生の頃からあこがれの登山家だ。当時の「岩と雪」に、冬黒部横断の山行を「学生山岳部員こそ挑め」と書いていた記事を覚えている。冬の黒部川をパンツ一枚で渡渉するその記事を、じじい(同期高橋君)がやや興奮して話題にしていたのが僕にとって一番古い記憶。そのころ、1987年は、和田さんにとって転機になった年だったのだと、この本を読んで知った。

書評・出版・ 2014年2月1日 (土)

書評・出版・ 2013年11月18日 (月)

岳人12月号に載せてもらった書評です。字数制限校正前のもと原稿です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

著者は北海道の山と海で長く知られた冒険家だ。ニセコの新雪滑降スキーヤーの雪崩事故を現場で20年以上かけて押しとどめて来た。それから知床でシーカヤックによる岬越えを100回以上ガイドした。どちらも一級の天然世界を滑る自由、漕ぐ自由、本当の冒険に対する敬意のために、行政、観光、漁業、学者、環境派、さまざまな「冒険者以外」の人たちに頭を下げ、その矢面に立ち、過去と未来のすべての冒険者の代弁をする役割を引き受けて、ある程度の成果をおさめて来た。とても尊いことだと思う。

「人々はいきなり自然に目覚め、アウトドアマンになった。そして修練を積まずに冒険に踏み出し始めた。アウトドア文化とは都会人の自然願望をコマーシャリズムが煽ることによって生まれた文化であり、その意味で都市文化のひとつといえるのではないだろうか」

青春時代に手作りの冒険をして育ったあとニセコと知床でやってきた「アウトドア文化」時代。強い違和感を感じながらその前線に立ち続けた。カンダハー、バンド締めのシール、漁師用雨合羽など、古くからの道具に言及する。秘境探検の黎明期から使われてきた原始的な山道具は、今では時代遅れなのだろうか。

私は著者新谷さんに一度お会いしたことがある。ニセコのエリア外新雪滑降をする人が増えて雪崩による死亡事故が急増し、それをなんとかしなければと苦闘していた1992年だった。新谷さんはカンダハーの締め具に革登山靴だった。良質な雪のあるニセコへアメリカから滑りに来ていたイヴォン・シュイナード氏の案内をしていた。氏は最先端の登山用品を作るパタゴニア社の代表にして登山家。登山道具開発の専門家だ。その彼が新谷さんの足下に敬意を払っていたのをよく憶えている。

単純な締め具カンダハーを私も学生のとき使ったが、その頃は新谷さん以外使っている人を見なかった。昔からの道具は、初心者には簡単に使えない。修練を積むうち身体の延長となり、山での自由な行動の手足と化して働く。最近の道具はそれがなく、いつまでも「借り物」だ。偽りの全能感で山に向かい、最も忘れてはいけない「山への畏怖」を培うことができない。それはビーコンやGPSも同じだ。長く登っている者はその安っぽさがわかる。便利なモノについて行けないのではない。それを持つと山で最も大切なことが損なわれるということを知っている。

「90年代後半から2000年の始めは今日へとつながる混乱の時代の始まりだったように思う。人々は多様な価値観という言葉に惑わされ、苦労せず手にした知識を勘違いし、努力することを忘れた。しかし借り物は所詮、借り物でしかない。そして事故が続いた。」

もう一点道具に頼らない著者に共感する点が、イグルーで雪山を登る話だ。雪の質を見て、知恵を使って作るイグルーは、習得すれば無敵の天場だが、いまはそれを修練する人はいない。私は、自分と仲間のほかには著者しか知らない。

著者の山から海への転身を意外に思う向きもあるかもしれない。しかし、北海道では両者は冒険の場として自然に連続している。知床では海抜0mの無人地帯でスキーを担いで泳いで徒渉して取り付くこともあるし、増毛や積丹では沢を下れば人家抜きで海へ直行の所もある。だから高所登山に区切りをつけたあと、北海道育ちの著者がカヌーに転じたことに納得する。それは、ハロルド・ウィリアム・ティルマンがエベレスト探検から手を引いた後、ヨットで南氷洋にでかけ、氷雪の未踏峰を登る探検を綴った評伝「高い山・はるかな海」に対する敬意からも。北海道は千島を通してアリューシャンと繋がり、サハリンを通してシホテアリンと繋がっている。その脈絡を読んで欲しい。

ナンセン、デルスー・ウザーラ、ティルマンはじめ、アリューシャン、パタゴニア、ネパールの住民など、天然世界の波形に合わせて前進する人々の尊いことばの数々が語られる。そしてティルマンについて書かれた「高い山 はるかな海」という本について、私が著者に共感する逸話があった。貸した本はたいてい返って来ないがこの本は何人に貸しても必ず帰ってくる、とある。今は絶版で手に入らないこの本を私も、後輩、同志に私も何度も貸した。今は来年カラコルムに行く友人が読んでいるところだ。帰ってくれば誰かに読ませたくなる本なのだ。

「雪崩の危険は吹雪の間かその直後」

「制度で知識と技術を学ばせることはできる。しかし経験は教えられない。これだけは自分で積まねばならない」

「経験を積めば用心深くなり慎重になる。そして、ときに経験が役に立たないことも知る。」

「準備を怠ってはならない。何ひとつ忘れてはならず、余計なものを持ってはならない」

全編、経験から得た価値ある短いことばに満ちている。

長く冒険とそれをとりまく社会に現場で関わって来た男の、つぶやくような、告白するような文章が、ひとつひとつ心に降り積もるような本。

書評・出版・ 2013年11月15日 (金)

久しぶりに岳人の感想です。

●ニセコの新谷さんの新刊、「北の山河抄」の書評を米山が書きました。p126です。

●なんといっても山スキー部の近郊スキー大縦走の記事があり〼。(p94)

冷水小屋から入って札幌岳〜空沼岳〜漁岳〜中山峠(〜無意根/悪天で一度下に降りる)〜余市〜春香〜手稲と逆Cの字に山小屋つないで巡る豊平川集水域を回る夢の計画。札幌に住んでいればいつかはやってみたいもの。在田さんが山登っている姿初めて拝見しました。急げばもっと短時間になりそうだけど、これはこのスピードで楽しそう。いつかやってみたい。美しい計画です。山スキー部はスキー部からの独立50年だったんだ。

●松原君(1990)の7年ぶりという沢記録載ってました。(p103)

男体山北面の金剛峡〜御真仏薙遡行記録です。誰も行かない堰堤27連発をぐっとこらえて「意外にもスケールある岩溝状」など堪能の模様。米山も夏に奥秩父の主峰国師岳に良い登路はないかと金山沢を登って、堰堤14連発の憂き目にあいました。もとはよさそうな谷なのですが。男体山も行くならこれで行くしかないですね。冬は登山禁止だそうなので。

●けっこうおもしろい連載だったニッポン百名山(樋口一郎氏)が遂に最終回でした。(p187)

筑波山と富士山。富士山は素人が登りたがり、ちょっと山になれた頃は馬鹿にして登らない「富士山軽視」という「通過儀礼」を通り、登り込んだ人にはその深い意味と奥行きを知って真価を知るようになるという、富士山は岳人の成熟度を測るバロメーター説には納得しました。まったくその通り!私は30年かかりました。

●利尻仙法師稜の紹介記事で、ことし春BSの番組で東稜(東北稜だったかな?)脇の谷を滑り降りた佐々木大輔氏が利尻の思い出を書いている。15歳で北尾根を山スキーアタックしていたんだ!(p65)

●少し前連載していた剱岳幻視行(和田城志氏)間もなく単行本化されるそうです。木本さんの連載だったクライマー魂今読んでいます。お二人とも敬愛する先輩です。おいおい読書感想文を載せたいと思います。

●ニセコの新谷さんの新刊、「北の山河抄」の書評を米山が書きました。p126です。

●なんといっても山スキー部の近郊スキー大縦走の記事があり〼。(p94)

冷水小屋から入って札幌岳〜空沼岳〜漁岳〜中山峠(〜無意根/悪天で一度下に降りる)〜余市〜春香〜手稲と逆Cの字に山小屋つないで巡る豊平川集水域を回る夢の計画。札幌に住んでいればいつかはやってみたいもの。在田さんが山登っている姿初めて拝見しました。急げばもっと短時間になりそうだけど、これはこのスピードで楽しそう。いつかやってみたい。美しい計画です。山スキー部はスキー部からの独立50年だったんだ。

●松原君(1990)の7年ぶりという沢記録載ってました。(p103)

男体山北面の金剛峡〜御真仏薙遡行記録です。誰も行かない堰堤27連発をぐっとこらえて「意外にもスケールある岩溝状」など堪能の模様。米山も夏に奥秩父の主峰国師岳に良い登路はないかと金山沢を登って、堰堤14連発の憂き目にあいました。もとはよさそうな谷なのですが。男体山も行くならこれで行くしかないですね。冬は登山禁止だそうなので。

●けっこうおもしろい連載だったニッポン百名山(樋口一郎氏)が遂に最終回でした。(p187)

筑波山と富士山。富士山は素人が登りたがり、ちょっと山になれた頃は馬鹿にして登らない「富士山軽視」という「通過儀礼」を通り、登り込んだ人にはその深い意味と奥行きを知って真価を知るようになるという、富士山は岳人の成熟度を測るバロメーター説には納得しました。まったくその通り!私は30年かかりました。

●利尻仙法師稜の紹介記事で、ことし春BSの番組で東稜(東北稜だったかな?)脇の谷を滑り降りた佐々木大輔氏が利尻の思い出を書いている。15歳で北尾根を山スキーアタックしていたんだ!(p65)

●少し前連載していた剱岳幻視行(和田城志氏)間もなく単行本化されるそうです。木本さんの連載だったクライマー魂今読んでいます。お二人とも敬愛する先輩です。おいおい読書感想文を載せたいと思います。

書評・出版・ 2013年10月31日 (木)

2012年春、8000m峰14座を登った日本で初めての登山家竹内さんの、半生の自伝。以前書籍紹介した「初代・竹内洋岳に聞く」はまだ2009年5月にチョーオユーとダウラギリを残した時点での本だったけれど、ほぼ竹内洋岳を描ききっていた。厚い本だけどおもしろく、すぐ読めました。

https://aach.ees.hokudai.ac.jp/xc/modules/AACHBlog/details.php?bid=629

今回はその14峰完登をうけての執筆で、前回聞き語りだった本ののエッセンスが自筆としてまとめられ、チョーオユーとダウラギリ以降の稿が書かれている。

8000m登山というジャンルはエネルギーを使う無駄な筋肉をつけないために

、特にトレーニングをしないという話、日常意識するのは歩き方だという点は興味深い。二本の足を交互に動かして前進する歩行術こそ、普段おろそかにしていて、奥が深いのではないかと常々思う。これは8000mに限らない。山登りは皆そうだと思う。

「登山は想像のスポーツです。頂上まで行って、自分の足で下りてくる。ただそのために、登山家はひたすら想像をめぐらします。無事に登頂する想像も大事ですが、うまく行かないことの想像も同じように大事です。死んでしまうという想像ができなければ、それを回避する手段も想像できません。私たち登山家は、どれだけ多くを想像できるかを競っているのです。」はとても大切なことばだと思った。

「街の中に潜む見えない危険」で、登下校中の小学生の列に車が突っ込むという事故がなぜ続くのかという話に、それは一列になって歩くから、前の子について歩くことばかり考えて、車を見なくなるからというある保育園のプロの仮説を紹介。「他者から管理されることによって、察知したり、回避したりする力が使われなくなってしまうことがあるのではないか・・・」というくだりに強く共感した。山登りで最も危機感覚を磨けるのは、頼れる人がいない、そして登山道や山小屋の無い、全く管理されていない山中ではなかろうか。

表題の哲学という言葉は大袈裟だと本人も書いているし、僕も始めそう思ったけど、「危険」と「想像」と「歩行術」に関する思索は哲学といえると思いました。

前回も書いたが、山に登りたいという気持ちから手を挙げ先輩について行き、経験を積んで誘われる友人との出会いも生かして歩いてきた気負わないけどぶれていない姿勢を読み取った。このペースの竹内さんだからできたことではないかと云う気がする。

14座とか100名山とか90歳とか、メディアに出やすい数字に、山登りに熱心な人ほどそれほど感じないと思う。そうは言ってもね、8000mの山を死なずに14も登って帰ってくるなんて、やはりこれはなかなかできません。歴史を知っていれば、それに一度でも8000mに行ってみれば。それは本当にそう思う。

HOME

HOME

メニュー

メニュー