書評・出版・ 2007年10月10日 (水)

20年前、優れた処女作「大いなる山大いなる谷」で、あしたのジョーみたいに「山で真っ白になりたいんだ!」と、山への白熱の情熱を記録した志水哲也氏。今は独自の登山ガイド、そして5年前からは写真家として、とことん黒部川に向き合っている。日本各地の凄い滝の写真集。こんな滝を見たことある人には、ゴクリ生唾、何処のラインを行けるのかと。見たことのない人は・・・、どんな感想持つのだろうか?

山と渓谷社/3600円/2007.9.5/A4変形(今なら3000円だそうです)

知床・カシュニの滝ほか

白神・ヒグラシの滝ほか

飯豊・梅花皮大滝、七滝

奥利根・越後沢中俣大滝、右俣大滝

尾瀬・三条ノ滝

菅平・米子不動(氷)

立山・称名滝

黒部・剱沢大滝

大台ヶ原・西ノ滝

屋久島・竜王滝

称名滝、剱沢大滝、七滝、竜王滝など、七段、八段、おのおの数十メートルという北海道離れした滝の、直登半ばからの視線は他の写真家では撮れない。厳冬期などの空撮も良い。

2003年の10月、志水氏の剱沢大滝のD滝撮影山行に同行した。ここの雪渓が最も少なくなる季節は紅葉の盛り。初雪まで間もなくという季節。D滝までの2週間の撮影中、狭い谷の中で、ほとんど日を浴びることが無かった。高層ビルの谷間のような谷をトラバースして進む特殊空間だった。

志水氏には天性の企画力があり、沢クライマーとしての山岳写真家という、これまで誰もやっていないテーマを快進撃中である。富山名物、ゲンゲの干物をいまも焚き火であぶってかじっているだろうか。

- コメント (0)

書評・出版・ 2007年10月2日 (火)

海外溯行研究

海外溯行研究台湾の谷(1963〜1993)

2007海外溯行同人No.1

溯行流程40キロ、溯行日数一週間、高度差3500m、両岸高さ数百mの函、大理石の豪快な滝、釜、滝、釜。こんな沢登りが日本でできるだろうか。未知の沢、凄い沢を追い求めて、ついに台湾にはまった、全国の沢キチたちの会、海外溯行同人の記念すべき報告書第一号である。沢が好きなら、読むべし。

台湾には、黒部や飯豊を何倍も深く、長くした谷があり、九州と同じくらいの大きさの島の真ん中から東半分はほとんどが山。標高3952mの最高峰玉山はちょうど北回帰線の上にあるが、雪の積もる高山だ。台湾山脈全体が、日高と同じ褶曲山脈で、プレートの押しくらまんじゅうで今もぐいぐい押し上げられているアツい島なのである。

同人代表の茂木完治氏らが台湾の沢を始めたのが1982年。80年代は茂木氏や清水裕氏らが所属していた大阪わらじの会と、関根幸次氏のいるわらじの仲間が中心になって台湾五岳(いずれも3000m級の名峰)の各沢を次々溯行した。これには荘再傳氏はじめ台湾の岳人たちの協力が大きい。台湾の山は台湾人の協力無しに入れないためだ。この間に交流を重ねて沢登りも台湾に根付きはじめた。

90年代になると台湾をねらいに定めたメンバーは全国各地から山岳会を越えて集まった。青島靖氏(チーム野良犬)、成瀬陽一氏(充血海綿体)、松原憲彦氏(AACH)を中心に、東面の未知の渓谷に精力的に溯行が成された。

そして1998年、海外溯行同人が結成され、より広く全国の沢好きを台湾溯渓、海外溯渓に巻き込むようになった。この一号はこの前半部分(茂木、関根時代)にあたる。続く二号で90年代の記録が見られる予定。

また1963年日本山岳会関西支部と1967年九州大学山岳部、1982年には大阪山の会がいずれもそれぞれのルートで最高峰玉山を登っている。その記録も収められている。

溯行記録は以下の16本

1982.8/14-17 玉山・沙里仙渓

1983.10/29-11/3玉山・沙里仙渓

1984.4/30-5/4雪山・七家湾渓

1985.4/29-5/5南湖大山・陶塞渓

1985.10/5-10/11関山・唯金渓

1985.12/29-1/5北大武山・隘寮南渓

1986.11/2-11/8大覇尖山・大安渓(下流)

1988.5/3-5/8大覇尖山・大安渓(上流)

1986.11/2-11雪山・大甲渓支流・伊下丸渓(高山渓)

1987.4/29-5/6台北近郊・南勢渓支流・扎孔渓左俣

1988.10/1-11玉山・楠梓仙渓(中退)

1989.10/5-8玉山・楠梓仙渓

1989.8/13-17奇莱主山北峰・塔次基里渓源流

1987.12/28-1/2北大武山・太麻里渓・南大武東渓

1991.12/30-1/6北大武山・太麻里渓・包盛渓

1992.12/25-1/3太麻里渓・北大武東渓

これに加え概念図と丁寧な溯行図で44p分。写真7p、巻末にメンバーの小文集あり。茂木さんの漫画5p付き。全記録の溯行図と写真が豊富な付録CD付き。A5版232p。発行は2007.6/23。

1987年の李登輝総統に変わるまでは、今の台湾からは考えられない厳しい政治体制だった。その困難な時代によく溯行許可などを得たものだと思う。荘氏はじめ、人のつながりが、これまでの台湾溯行の歴史を繋いでいる。

米山は海外溯行同人に98年から加わっていながら、未だ溯渓の機会を得ていないが、以前道ルートからの玉山、太魯閣渓谷のさわりなどを見、原住民族の老人の村を訪れた。台湾の山と人は世界中で唯一日本人と共有できる共通項を持っているのではないかと思える。懐かしく、一際大きい。

++++++++++++++++++++++++++++++

・一般価格2500円(送料別)ただし五冊以上で送料無料。

kaigai_2007@ares.eonet.ne.jpに

● 氏名●冊数●送り先●届け希望日と希望時間を連絡

・ 申し込みを確認したら、出版局より金額(本代+送料)と振込先口座番号を知らせます。

・ 指定口座への振り込みを確認したら本を送ります。とのことです。

++++++++++++++++++++++++++++++

今後は台湾その2,ニュージーランドやグアムの沢、韓国の沢など、まとめていく予定とのこと。

- コメント (0)

部報解説・ 2007年9月28日 (金)

戦前発行では、最後の部報。ペテガリの冬期初登を目指して1940年1月、4回目の挑戦中、史上空前の雪崩事故に遭った。その報告書として少数出版された。時代は世界大戦に進む頃。山に行けない絶望的な世相の中、1943年1月、ペテガリの初登に成功するが、その報告は18年後に発行される部報8号に。

戦前発行では、最後の部報。ペテガリの冬期初登を目指して1940年1月、4回目の挑戦中、史上空前の雪崩事故に遭った。その報告書として少数出版された。時代は世界大戦に進む頃。山に行けない絶望的な世相の中、1943年1月、ペテガリの初登に成功するが、その報告は18年後に発行される部報8号に。また、1938年12月、上ホロカメットク山直下で、山岳部で初めての雪崩死亡遭難があり、7号は事故報告と追悼一色である。これまでの日高へ、未知へという生き生きとした雰囲気が意気消沈してしまっている。

目次

●山登りの危険に就いて 伊藤秀五郎

●十勝上ホロカメツトク山遭難報告 湊正雄

一・緒言

二・遭難経過

三・救援経過

四・遺骸発掘

五・雪崩に関する考察

六・結言

● ペテガリ隊遭難報告

一・緒言

二・ペテガリ隊の準備 橋本誠二

三・ペテガリ隊の行動 内田武彦、橋本誠二

四・一月の捜索 中野征紀

五・アバの建設 中野征紀

六・七月の捜索 原一郎

七・雪崩に就いて 石橋正夫

八・結言

1938.5-1940.10の二年半の記録。遭難報告が二件合わせて49p。記事、寄稿は遺稿を含めわずか3つで17p、追悼が48p、年報100pの合計214p。これまで最も薄い部報だ。版数も少なかったという。編集委員は6名の連名。編集後記は橋本誠二。価格は2円50銭。

【時代】

1938:F.ガスパレク、H.ハラー(墺)(『チベットの七年』の著者)とA.ヘックマイヤー、L.フェルク(独)が共同でアイガー北壁初登。

カシン、エスポジト、チゾニ(伊)が、グランドジョラス北壁直登ルートを初登。第7次エベレストH.W.ティルマン隊(英)、P.バウアー隊ナンガパルパット遠征(独)。C.ハウストン隊K2遠征(米)。いずれも未遂。1月、慶応大・井形健一らが、西穂から奥穂高岳を極地法で攻略。

日本軍重慶空爆、武漢占領。国家総動員法。ドイツがオーストリアを併合

1939: K2遠征。頂上直下230mまで。下山時に隊員ヴォルフとシェルパ3名が死亡(米)。P・アウフシュナイターら(独)がナンガ・パルバットに偵察遠征。2カ所で6000m地点に到達。大戦の勃発で、下山後に隊員4名がイギリス軍の捕虜として拘束されのち脱走してチベットへ。3月、旧制大阪商大パーティが、積雪期の黒部・下ノ廊下横断に成功12月、登歩渓流会の松涛明(17才)が、穂高滝谷第一尾根積雪期初登攀

9月ドイツ軍ポーランドに侵攻。第二次欧州大戦始まる。8月ノモンハンで日ソ戦闘して完敗。

1940:1月、北大・有馬洋ら8人パーティーが、日高山脈のペテガリ岳・札内川で雪崩により遭難

京都大学士山岳会(AACK)が、軍部から解散命令を受ける。

日独伊三国同盟結ぶ。欧州大戦はフランス降伏。ロンドン空爆。

==================================

●山登りの危険に就いて 伊藤秀五郎

多くの死者を出した遭難をうけて、何故我々は危険かもしれない山に登るのかを説いた文章。新東亜建設にだって冒険的情熱は必要だ。人類に冒険心は不可欠である。と書いているあたりが時代的であり、伊藤的である。

●十勝上ホロカメツトク山遭難報告 湊正雄

一・緒言

二・遭難経過

1938年の年末の十勝合宿中の雪崩遭難事故だ。上ホロのD尾根の八手岩と反対側の富良野岳側の斜面上部(Co1760m)が現場。合宿は総員118人13班。遭難は合宿五日目の12月27日だった。天気は視界100ほどのガス、軽い吹雪。第10班(湊正雄、瀬戸、高田)は旧DZからH経由上ホロをアタックして帰るところ。すぐ後ろを八班の五人が歩いていた。図によるとD尾根の稜線より少し南側をトラバースしている。シーデポへもうすぐと言うところで雪崩れた。50m以上流されて湊一人かろうじて自力で這いだした(12時40分)。湊はデブリの端にいた。瀬戸と高田はすぐには発見できなかった。デブリ中央のさらに下流にいた(発見は五月)。

三・救援経過

後ろパーティーの二人を連絡に降ろし、すぐ二人を捜す。デブリは巾30m、長さ120m。3mの厚さの全層はげ落ちている箇所もある。誰も二人が消えるところを見ておらず掘り出す道具はピッケルとスコップ一つのみ。もう一人を富良野岳方面の他班を呼びにやり、現場は四人になる。二時半12班の五人が到着。三時には続々到着、スコップも増えて組織的に探し始める。しかし日が暮れても見つからず、吹雪寒気も厳しくなり、吹上温泉に帰還する。「途中幾度となく、突風にてラテルネの灯を消されたりしながら」。当時の灯りは意味どおり燃える火だった!全員帰還は夜12時半。

四・遺骸発掘

年報参照とある

五・雪崩に関する考察

八手岩分岐のポコの南側は傾斜三〇度のところに雪堤状に厚くて堅硬な風成雪が出来ていてこれが雪崩れたようだ。また、3日前に異常に暖かい日があり、弱い層が出来ていたとある。今西錦司の論文をひいて、「積雪が風によつて吹き飛ばされたゝきつけられ『次第に間隙を充填され、次第に緻密になつて、終ひにはその上を歩いてもわからぬ程度』に叩かれ緊めつけられた斜面の、特に上半部に異常に厚く堆積し得た風成雪地帶では、嘗ては春期に多いとされてゐた所謂底雪崩が、嚴冬にも慥かに發生するといふ事」「特にかゝる雪崩は極めて豫見し難いから最も恐るべき雪崩である事を説いて居られる。」

● ペテガリ隊遭難報告

一・結言

1940年1月5日、コイカクシュサツナイ沢の雪崩で8人が遭難死した。冬期初登を目指して1934、1935と従来の「突進法」(樹林帯の最終テントからのロングアタック)では限界を知り、1937年は新型テントを試作研究して臨んだが悪天で敗退した。これに続く四度目の大規模な登山隊だった。以下、この登山隊の準備から詳しく述べている。

二・ペテガリ隊の準備 橋本誠二

前回同様のコイカク沢ルートで、ベースを二股、C1をコイカク山頂、C2を1599に設ける。A班(葛西、清水、近藤)B班(有馬、戸倉、片山、橋本)C班(内田、羽田、渡邊)の10人。BとCはAをサポートするパーティーとした。C2のテントは渡邊設計の通称「盛達テント」。底面七角形の防風二重張り。

三・ペテガリ隊の行動 内田武彦、橋本誠二

1939年12月30日:広尾線で入山。「ガリガリに凍てついた窓ガラスの霜をカキ落しカキ落し私達は山に見入った。『カツチヤイては眺め、カツチヤイては眺めか』有馬の言葉に私達は笑ひくづれた。」

中札内から馬橇で上札内奥の男澤先生宅へ。

12月31日:トムラウシ沢合流まで前進と荷揚げ

1月1日:コイカクシュ合流まで前進と荷揚げ

1月2日:コイカク沢上二股300m下流のベースキャンプへ前進と荷揚げ

1月3日:上方偵察と下のキャンプへ荷をとりに行く橋本は風邪で休養。

1月4日:風強く雪の工合も思はしくないので途中にデポして荷揚げ途中で帰る。夜は星が輝いていたので焚き火で歌い、「有馬の持つてゐた唯一本のブラシで齒を磨いたりした。」

1月5日:風邪の橋本を除く全員で沢の中を出発。二の滝、三の滝をアイゼンで越えたほかは快調にスキーで進む。標高1000mあたり幅5mのルンゼで先頭のあたりから来たさらさらの雪に腰まで埋まり10数m押し流された。全員無事だが、いくらか荷物をなくしたので探し始めた。が、時間にして5分ほどあと、「誰かの叫聲を聞いた樣な氣がしてハツと頭を上げた瞬間、濃い雲の樣に眞白な雪煙が澤の幅一杯になつて此方に押しよせて來るのが目に入つた。」内田は一人デブリの上でわれに帰った。バンドに結んでいた懐中時計は「ポケットから飛出し、蓋が開いて短針だけが空しく四時一寸前を指して止つてゐた。」

あたりは暗くなり始め、一面に何も見当たらず、手袋をなくした両手は白くなっていた。BCに戻って橋本に合流できたのは午後9時。

1月6日:橋本が朝現場を見るが、ほとんど何も発見できない。「つき上げて來る涙と共に、私は彼等と共に喜びにつけ、淋しみにつけ、唱ひ合つたカメラーデンリートを唱つた。今私の出來得た唯一の事は之丈けなのだ。」

1月7日:札内川出会いまで降りる。

1月8日:この日、送れて入山のイタリア人留学生マライーニと、右岸左岸のすれ違いで行き違う。男澤先生宅まで行き着けず、農家に泊まる。

1月9日:「すつかり先生に手筈を決めて頂くと私は札幌の何にも知らずにペテガリ隊の成功を祈つてゐる部の人達に、又吾が子を氣遣つて居られる友の御家庭へ、本當に情けない知らせをする爲に、重い、寂しい、辛い氣持を抱きつゝ上札内へと馳せ下つて行つた。」

四・一月の捜索 中野征紀

「ペテガリタイコイボクノノボリニテナダレノタメソウナンス、カサイ、アリマ、トクラ、カタヤマ、シミズ、コンドウ、ハネダ、ワタナベノ八メイノゾミナシ、スグテハイナラビニシレイヲコフ、ナダレハ五ヒ四ジゴロナリ、オビヒロホクカイカン、ハシモト」の電報を受けた中野が山岳部員による捜索隊を組んで現場に向かう。

1月10日:南札内分教場の男澤先生宅まで。坂本直行が合流。

1月11日:ベースキャンプまで。「ベースキヤムプにはマライニ君と男澤不二彦君が何も知らずにゐた。この遭難事件を聞いてマライニ君はブロウクンの日本語で目茶苦茶に質問を繰返した。」

1月12日:捜索は内田が止まった三の滝上流からはじめた。四の滝近くで渡邊の遺体を発見、掘り起こし石門までおろす。「雪崩發生地點は猶上流の如く、コイカクシュ札内岳頂上直下の斜面と思はれた。(略)大體三の瀧上より標高千二百米附近までに搜索の主力を注ぐ事にした。」ほかトレンチ掘ってゾンデしたが何も見つからず。

1月13日:マライニと不二彦が下山。13名でゾンデを続け、葛西を発見する。更に10名到着。

1月14日:溝は深さ2m半、更に1m半のゾンデ棒で深く探る。連日の好天と寒気で雪が固くなっている。近藤発見。午後羽田と片山を発見。リーダー有馬も発見。「四人を竝べてA.A.C.Hの旗で蔽ひ、全員默祷す。自ら愛する山に逝けるこの若い美しい山友達の冷たき顏を見て斷腸の思ひに胸せまり、黯然歔欷を禁じ得なかつた。」

1月15日:現場作業に17名。雪が吹雪になる中、清水を発見。この日7名加わり総員27名。残るは一人戸倉のみになる。

1月16日:石門の遺体を柴橇を作って搬出する。「粉雪の中に時には腰までもぐり、或は雪壤が踏み壞されて流水に落ちんとする柴橇を川に飛び込んで支へなければならなかつた。」ゾンデはほとんど済ませ、天候も悪化傾向で疲れも深いことから、捜索作業を切り上げることにする。

1月17日:二岐下の搬出には上札内青年団員30人が手伝いに来てくれた。

1月18日:8人を南札内まで運び、タンネを敷き詰めたお棺にいれ、馬橇で上札内へ向かった。

五・アバの建設 中野征紀

五月増水前に遺体流出を防ぐため、三月、アバ(網場)を作ることになった。営林署の協力で人夫を手配してもらい、標高660m、二股の少し上流に三月下旬に設置した。丸太で組んだ大きな三又を二つ流れに並べて固定する。これを上下二つ。

この作業に伴って中野が鋸、鉈を持っていってコイカクへの尾根ルートを開いた。尾根末端の猛烈なブッシュを切り払い、取り付き部分を楽にした。このルートから楽にコイカク山頂をアタックしている。これまでの冬季沢ルートを改め、尾根ルートに変更した最初の記録だ。「五時間で楽に頂上に達することが出来た。」頂上から派生する三本の尾根の中央の尾根とあり、今でいう冬尾根のようだ。

六・七月の捜索 原一郎

三の滝を越えた雪渓の脇で戸倉を発見。一の滝下のキャンプまで下ろして荼毘に附す。

七・雪崩に就いて 石橋正夫

登路のコイカク沢左股の地形、気象などを解説。原因を、この気象、降雪条件で沢ルートを取ったことに置いている。

八・結言

==========

当時ペテガリ冬期初登の機運に盛り上がる山岳部に、イタリア人留学生フォスコ・マライーニ氏が関わっていた。マライーニ氏は当日二歳の娘が風邪を引いたため入山を遅らせ雪崩を免れた経緯がある。

この後昭和18年(1943)の冬期初登に登成功した勝因は、稜線に耐風用の重いテントを使わず、コイカクの山頂にイグルーを作り、精鋭のロングアタックをする方法を取り、軽量化した事だった。そして北大山岳部にイグルー作製のヒント或いは直接的な影響を与えたのはマライーニ氏ではないかと言われている。このころ、マライーニ氏が手稲山山頂などでイグルー泊実験をする記事などが当時の新聞で紹介されている。当時のヨーロッパアルプスではイグルーを実践するアルピニストもいた。その後京大で教員をしたあと一時名古屋の捕虜収容所に囚われの身になる。戦後は母国に帰り北大で研究していたアイヌ民俗学に加えチベット民俗学などを専門にしながら山岳写真家としても有名になり、1958年のガッシャーブルム4峰のイタリア隊にも参加している。同時期に隣のチョゴリザ遠征していた京大隊のBCに表敬訪問している。ペテガリ遭難にも関わった超日本通のアルピニスト謙芸術家兼研究者として長生きし、つい数年前亡くなった。AACHイグルーのご先祖さまである。

↓以下はマライーニ氏に詳しい高澤光雄氏の小文。http://kamuimintara.net/detail.php?rskey=123200505z03

以下は次回後篇で紹介。

●紀行

三月の忠別越え石狩岳 橋本誠二

遙かなるペテガリへ(遺稿) 清水誠吉

カムイエクウチカウシ山、コイボク札内岳等の山名に就いて 橋本誠二

●追悼

故島村光太郎君の追憶 櫻井勝壽

徳さんを憶ふ 相川修

憶ひ出 本野正一

追憶 朝比奈英三

徳さんの憶ひ出 橋本巌

有馬洋 福地宏平

追憶 湊正雄

戸倉君を憶ふ 林和夫

清水誠吉君を憶ふ 有馬純

近藤達君 橋本誠二

追悼 倉林正尚

羽田君 新美長夫

渡邉盛達君を憶ふ 塩月陽一

年報

1938.5-1940.10

写真二点、スケッチ一点、地図五点

(解説前編/中編/後編)

- コメント (0)

OBの山行記録・ 2007年9月18日 (火)

【ルート】音更川21の沢直登谷→石狩岳→シュナイダーコース

【ルート】音更川21の沢直登谷→石狩岳→シュナイダーコース【年月日】2007.9.16-17

【メンバ】米山悟(1984)、斎藤清克(1987)、勝亦浩希(2003)

【行 程】9/16:シュナイダー尾根登山口(14:20)→音更川21の沢左股Co1150C1(15:30)

9/17:C1(6:10)→石狩岳(11:30-12:00)→シュナイダー尾根登山口(14:00)

【天 候】両日曇り

全体に、短いながらも手応えある滝の連続で、フェイス、クラック、チムニーなんでもあり。上に行くほど両岸が迫り、細い岩の隙間に入っていく感じ。風格満点の石狩岳の直登沢にこんなルートがあるとは現役の頃は知らなかった。そう思って旧版の「山と谷」を見たら、「極めて険悪となり高度な技術が要求されてくる。最後まで詰めた記録を見ない。」とあった。この二十年で、道内のバリエーションはずいぶん進んだなあと思う。

三連休の一日目夜から二日目朝にかけ雨で、1.5連休になってしまった。三日たっぷり使うつもりの日高の計画は変更してこの山行に変える。初日はなるべく進める。谷が狭まってもまだ先、谷が西向きから北に変わるCo1150で泊まる。沢は台風のせいか荒れていて、土砂があふれ、土木工事現場みたいだ。焚き火をして、着こんで火の脇でゴロ寝する。この夏は結局ツエルト要らずだった。

三連休の一日目夜から二日目朝にかけ雨で、1.5連休になってしまった。三日たっぷり使うつもりの日高の計画は変更してこの山行に変える。初日はなるべく進める。谷が狭まってもまだ先、谷が西向きから北に変わるCo1150で泊まる。沢は台風のせいか荒れていて、土砂があふれ、土木工事現場みたいだ。焚き火をして、着こんで火の脇でゴロ寝する。この夏は結局ツエルト要らずだった。翌朝、多少は減水していた。夜は星が見えていたが今日は高曇り。しかし稜線の紅葉が見えている。10〜15mクラスの滝が三つ出て来た。どれも立っているがなんとかなる。F1は右岸のリッジ、F2も右岸。F3では高さがあったのではじめてザイル出す。右岸。

Co1250に右は直登谷、左は本谷方面という分かれ道があり直登谷はハング20m滝F4が注ぎ落ちている。左岸側のルンゼを登ってトラバース。垂直ブッシュのヤブ漕ぎで滝の上に降りる。ここからは谷が狭くなる。

Co1250に右は直登谷、左は本谷方面という分かれ道があり直登谷はハング20m滝F4が注ぎ落ちている。左岸側のルンゼを登ってトラバース。垂直ブッシュのヤブ漕ぎで滝の上に降りる。ここからは谷が狭くなる。 岩の殿堂の中に、10m弱の滝F5がある。直登も可能性あるが、この季節この気温で中を行く気は起きない。右岸の斜めバンドをザイル出して行く。途中蛇のように腹ばいで進むバンドでは左手のジャミングが良く効いた。途中ボルトも有り。

岩の殿堂の中に、10m弱の滝F5がある。直登も可能性あるが、この季節この気温で中を行く気は起きない。右岸の斜めバンドをザイル出して行く。途中蛇のように腹ばいで進むバンドでは左手のジャミングが良く効いた。途中ボルトも有り。 この後は急な滝の連続。フェイスあり、チムニー有りだ。すぐ上のF6は3mが二段で少し頭を使う。

この後は急な滝の連続。フェイスあり、チムニー有りだ。すぐ上のF6は3mが二段で少し頭を使う。 F7は右岸を稲妻状にザイルで行く。

F7は右岸を稲妻状にザイルで行く。 その後数mの滝を二つ登ると雪渓が塞がっていた。この時期まで残っているなんて。150mほど左岸よりを進むとCo1420の二股だった。左はすぐに無くなる谷で、右は三段40mの滝。その左岸の途中に雪渓がかろうじて繋がっていて、それを伝って高度感抜群の左岸脇登り。ホールドはあるがビビるところだ。

その後数mの滝を二つ登ると雪渓が塞がっていた。この時期まで残っているなんて。150mほど左岸よりを進むとCo1420の二股だった。左はすぐに無くなる谷で、右は三段40mの滝。その左岸の途中に雪渓がかろうじて繋がっていて、それを伝って高度感抜群の左岸脇登り。ホールドはあるがビビるところだ。 その後は切れ込んだV字谷の中の滝滝滝。数mのものだからザイルは出さないが結構手応えのあるものも多い。登ってる途中でのザック落としや、要お助けヒモの滝もある。両岸が深い岩に挟まれている急な谷で、谷川一の倉沢の3ルンゼみたいな感じ。チムニーが多く、濡れた壁の突っ張りで鎖骨ストレッチに抜群。

その後は切れ込んだV字谷の中の滝滝滝。数mのものだからザイルは出さないが結構手応えのあるものも多い。登ってる途中でのザック落としや、要お助けヒモの滝もある。両岸が深い岩に挟まれている急な谷で、谷川一の倉沢の3ルンゼみたいな感じ。チムニーが多く、濡れた壁の突っ張りで鎖骨ストレッチに抜群。 水が切れると開けた急傾斜の草原状斜面が、真っ赤に紅葉している。ブラックベリーに似たとても美味い実を食べ放題しながら登っていく。高曇りと雲海に挟まれて、ニペソツやクマネシリが見え隠れしている。最後にハイマツを3mだけ漕いだらもう稜線で夏道。山頂は右手50mほどの所だった。

水が切れると開けた急傾斜の草原状斜面が、真っ赤に紅葉している。ブラックベリーに似たとても美味い実を食べ放題しながら登っていく。高曇りと雲海に挟まれて、ニペソツやクマネシリが見え隠れしている。最後にハイマツを3mだけ漕いだらもう稜線で夏道。山頂は右手50mほどの所だった。僕は21年ぶりで無雪季は初めて、斎藤は夏冬あらゆるルートから登って5回目の今回が最後の一本。まあまあ晴れて満足だ。口数の少ない勝亦が鼻唄まで歌っている。

シュナイダーコースは下降路には最適。たったと下って二時間で着いた。林道奥の岩間温泉で汗を流し、上川駅前の「きよし」で醤油ラーメン。何軒かの中でここのが一番うまい。定着してきた。

- コメント (0)

記事・消息・ 2007年9月14日 (金)

北大広報誌リテラポプリに「知床学のすすめ」という連載がある.世界遺産に登録されるかどうかが話題になっていた2004年から始まり,2007年冬号の時点で10回を数えている.

地球生態学講座時代に,その初回から数回分の記事を依頼されたことがあって,教授らとともに取材旅行にでかけたりした.第一回は平川教授の記事で,これにのっている地図を描いて提供もした(この号には「神谷正男の仕事」ってのもあるヨ).

私自身にも原稿依頼があって,なんとかひねくりだして書いてみた.しかし,その後,編集部の都合かなんかで連絡が途絶えてしまい,また時期を逸したという面もあって,この原稿は結局没になってしまった.なんだか,私の原稿はこんなのばっかり...

このエントリーの前の二つの投稿にある,現役が知床や大雪山でコンフリクトに遭遇した記録を読んで,ボツになった原稿のことを思い出した.内容的には古くなってしまったところもあるし,結局未完成のままなのだけれど,コンフリクトを体験した現役たちへのエールを込めて,一応ここに未完成のまま復活させておくことにする.

【リテラポプリ・知床学のすすめ 没原稿:最終校正日は2005年1月25日】

「知床学を学ぶもの」

調査旅行で夏の知床半島を訪れた。相泊から船を出してもらって海上を進み、岬の先端に上陸してみたら、そこには草原に寝ころんで海を眺めている若者達がいた。羅臼から三日かけて海岸を歩いてきたのだという。さらに話を聞くと北大のワンダーフォーゲル部員だという。我々が北大の教員であることを知ると、彼らはなんだかばつが悪そうな表情を見せた。ひとけのない最果ての地で自分たちだけの岬を思いっきり堪能しようと思っていたのであろうから、そこに突然現れた我々は、彼らにしてみれば、とんだ邪魔者に映ったにちがいない。

北大は、研究と教育を担う場である。そこで学ぶ学生達は、教員とならんで忘れてはならない北大の重要な構成員である。彼らが大学で得るものは、キャンパスで日常的に受講する講義にとどまらず、公認・非公認の自主的あるいは個人的な課外活動によるところも決して小さくない。特に、北海道の雄大な大地への若き憧れも相まって、北大には野外活動系の学生サークルが多い。野外系サークルに籍を置いて全道の自然の中を巡り歩く北大生達は、バスやレンタカーで刹那的に観光地を訪れるツーリストとは明らかに性格を異にする。ガイドや案内板に頼ることなく、自分で計画をたて、自分の足で歩き、自分の目で見て、本当の自然を感じ取ろうとしている。さらには、野外で遭遇する様々な危険にも自分たちの責任で対処しようという心構えもできているのである。

近年、知床に限らず、保護を必要とされるような景勝地や国立公園では、マス・ツーリズムによるオーバーユースが問題視されている。同時に、一過性の観光よりも、もっと深く自然を理解して自然と共生する意識を高めるような「エコ・ツーリズム」の必要性も叫ばれるようになってきた。そのような社会情勢にあっても、岬で出会ったような北大生達を、オーバーユースの一因でもあり、またエコ・ツーリズムへの誘導を必要とするようなツーリストの範疇に当てはめてしまうのはどうも無理なようである。また、一方的に自然保護を叫ぶ活動家とも明確に一線を画しているといっても間違いはないだろう。彼らの中でも特にアクティブな者たちは、北海道の野山をくまなく歩き尽くし、比較対象ともなるべき多くの地域で多用な自然に触れ、経験もつんで、消化しきれない感慨や疑問を多く抱いていることだろう。私には、そういう彼らが、まだ何色にも染まっていない、いわばフィールド・エキスパートの卵であるように思える。

私自身、学生時代から北海道の山々を登り歩いてきたアウトドア派である。知床にも数度足を運び、山頂ではなく岬の先端を終着点として目指す山登りを楽しんだ。だから、岬で出会った学生達の気持ちはよく分かるつもりである。そのような先輩として、岬で哲学的な思いを巡らせていた彼らにはあまり干渉しないように心がけたつもりであるが、一つだけ尋ねてみたいことがあった。知床半島は、北海道好きのアウトドア派であればだれもが一度は憧れる地であるが、世界遺産の候補地として脚光を浴びつつある現在では、従来以上の新たな付加価値を得るとともに、注目されるが故の問題も抱えるようになってきている。まさにその時期に、この岬を夏の山旅の目標地として選んだこと、その地に足を踏み入れていることの意味、そして、今の知床が彼らにどのように映っているのか、ということを、フィールド・エキスパートの卵たちに尋ねてみたかったのである。

その質問を彼らに繰り出すには、鹿による食害、土壌浸食、人為的攪乱など、この岬で起こっている問題についてまず講釈をたれる必要がある。そんなことを言い出せば、せっかくの旅の雰囲気も興ざめになってしまうことは目に見えていたし、まずは学生たちの率直な感覚を大事にしたいという気持ちもあったので、軽く説明するにとどめた。そのせいもあったのか、残念ながら、その場では彼らからめりはりのある回答は得られなかった。

しかし、きっと彼らは、ウトロへと戻る海岸を歩きながら、我々が投げかけた質問や解説した知床の現状について、自分なりの考えを巡らせていたに違いないし、そうあって欲しいと期待したい。岬を巡る道中で、「保護地域に何しに来たんですか!」なんてぶっきらぼうに叫ぶ保護活動家に出くわしたかも知れないし、黙々と番屋で生業に勤しむ地元の漁師さん達に出会ったかも知れない。何も考えずに無邪気に観光を楽しむツーリストに遭遇したかも知れない。自分たちで計画し、自分の足で歩いてきた知床である。その思い入れがあれば、抽象的な議論や小難しい理論に対しても、現実味を持って取り組む素養ができているはずである。しかも、大学へ戻れば、それぞれが専攻する分野で、知床について考える課題はいくらでも見つけることができるだろうし、その思考を手助けしてくれる知識や指導者や文献はそろっている。

これが、北大の持つポテンシャルである。ここを巣立った学生達が社会に出たとき、再訪する知床は学生時代とは異なった顔色を見せてくれていることだろう。そのときにどう考え知床とどう向き合うか。その姿勢を決定づける素地作りの場を提供するのも大学の役目である。しかし、複雑で変化の早い現代社会の様々な問題に対応するだけの知識や技術を身につけるには、学部で学ぶ四年間はあまりにも限られた時間でしかない。特に、環境問題には社会科学と自然科学の双方から取り組む必要がある。専門の殻にこもっていては総合的な解決は難しい。時には、何が正しくて何が間違っているか、という判断を、従来の価値観を越えた新たな価値観の創造を通して下さなければならない場合も多い。

大学院地球環境科学研究科の地球生態学講座では、2002年度から環境保全に関わるNPOや自然ガイドの指導者となるべき人材を養成するコースを開設した。このコースの特徴は、環境保全に関わる社会活動の中で自分自身が抱えている課題について、もっと勉強したいとか、集めたデータを活用したい、という明確な目的を持つ人をメインのターゲットとしていることである。その第一期生の一人として、知床国立公園羅臼ビジターセンターで臨時の仕事をしながら活動していた女性が入学してきた。彼女には知床での活動の中で抱いた疑問を解消したり、自身が取り組んできた課題をまとめたいという強い意思があった。新コースとして歓迎すべき入学者の一人であったわけである。

これまでの活動やコースで実施する研究内容についていろいろと話をしていくうちに、彼女もまた、学部生時代に野外活動系のサークルで北海道の自然を楽しんだ一人であることが判明した。彼女は、修士研究のテーマとして羅臼の海岸に飛来するワシの目視観測に取り組み、野外活動の経験で得たバイタリティを発揮して、ほぼ一冬に渡って一日も休むことなく調査を貫徹させた。流氷の接岸状況やワシの目視観測数が克明に記載された調査シートは百数十枚におよぶ。一人現地で調査に励む彼女の様子を見に冬の羅臼を訪れた折に、宿泊先で、こんな結果が得られました、とその調査票の束を見せられた。その時、調査票の解析から得られる結果の有望性を直感し、研究者魂を揺さぶられ、わくわくする感慨を覚えたのが忘れられない。

地球環境科学を専門とする大学院のカリキュラムの中で我々教員が指導できるのは、事実を見極める訓練を受けた専門家として、いかに自然を評価し事実を確定するか、という自然科学の理念とその手法についてである。事実の確定とは、正しさの評価と表裏一体の問題でもある。従って、研究の末にたどり着いた結論は多くの専門家によって批判的に検討される必要があり、そのプロセスを通じてようやく一つの「正しさ」としての地位を得ることになる。そういうことを大学院で教えるのである。

こういうと、まるで象牙の塔にこもった研究者像を起想されてしまいそうだが、多様な価値観や意見が交錯する環境問題においては、確実な事柄を一つ一つ積み重ねていくことも重要なことであり、様々な利害が対立する社会の中での環境保全活動の実践現場ではなかなかなしえないこととして、大学が果たすべき役割であると考えている。昨今では社会活動の中でも学ぶ機会はいくらでもある。しかし、大学院に戻って学びなおそうとする入学生たちの姿勢の背景には、利害を超えた「真理としての正しさ」への欲求がある。それはまた、環境問題に関わる得体の知れぬ権威や影響力のある活動家の意見への疑問の裏返しでもあり、真実の自然を伝えたい、という誠意に基づく意思であるようにも思える。

彼女の修士論文は優秀な成績で審査を通過したものの、学会誌に発表するまでには至っていない。その意味では、外部の専門家によるピアレビューを受けていないので、結論を事実として確定するには残念ながら十分な条件を満たしているとはいえないかもしれない。しかし、修士論文への取り組みを通して、科学的に事実を明らかにし、その意味するところに考察を加えるという訓練を行ったことは、今後の彼女の知床での環境保全活動に有効に働くことであろう。

知床は、自然遺産の候補地として様々な問題が議論されているところだが、人の営みと自然との共生が主要なテーマになっているという点では、まさに環境問題の側面を備えているといえるだろう。環境問題には、いつでるとも知れぬ学者の議論の結論を待っていては手遅れになってしまう緊急の課題も存在することは確かである。しかし、それは正しさをないがしろにしてよいという免罪符にはならない。むしろ、将来にわたって禍根を残さないためにも、訓練された専門性や専門家どうしの相互批判によって確定された「正しさ」に基づく判断力を持つことを目指さなければならない。

世界遺産とは、いわば、国際機関によってお墨付きを得た絶対的な価値であり、人類が共有して後世に伝えていかなければならないものとしての正しさを有するものである。この是非については議論の余地はない。しかし、特定の建造物や地域に世界遺産という価値を適用させるには、様々な対立や問題が介在する現実的な過程を経なければならないのも事実である。そのような問題を解決するためには、たとえば社会科学と自然科学を融合させるなど、専門家にもこれまでにない展開が必要とされることになる。これは、世界遺産という絶対的価値が、我々に新たな価値観の創造を要求しているのだ、とも取れはしないだろうか。

新たな価値観を創造する必要はあるにせよ、いやそういう不安定な時代である今こそ、大学は教育・研究機関として、地道で慎重な科学的態度を貫く役割を担っていくべきであろう。そのような態度は、純粋な学生達に普遍的な探求心を身につけさせ、現実社会と向き合っていく力を与えるのにも必要であると思う。本稿で紹介したような地域や真理への個人レベルの情熱と、アカデミックな厳密性の上に「知床学」が発展していくことを望みたい。北大はそのポテンシャルを十分に備えている。

(未完成)

- コメント (5)

OBの山行記録・ 2007年9月13日 (木)

【年月日】2007.8.28-30

【メンバ】白石淳也(2001)、勝亦浩希(2003)

とりあえず。写真はまた後ほど。

28日:天人峡ー敷島の滝上=C1

天人峡から遊歩道を歩き、敷島の滝を左岸の踏み跡から捲いてC1。薪豊富で快適。

29日:C1(5:20)ー大二股(9:50-10:20)ーCo1230大滝手前=C2(14:30)

少し行くと大きな堰堤。泥壁から左岸を高捲く。大二股まで何度も渡渉、へつりなどあるがロープは出さなかった。シュンベツ川大函のトラウマか、激しい水流の音に異常な緊張感を覚えた。滝を一つ右岸捲き。大二股は荘厳だ。函に流木が一本はさまっており、これはまさか!と思ったが近づいてみると圧倒的なその光景に足がすくんだ。予定通り手前の左岸ガレ沢からの大捲きで化雲沢に下り立つ。しばらくなんでもない河原を歩いていく。Co1230に20mの大滝が現れた。緩んだ緊張感が一気に引き締まる威圧的な滝だった。この日は少し戻った河原でC2とした。今日も快適。

30日:C2(5:20)ーCo二股(6:30)ー忠別岳(10:50-10:20)ー大雪高原温泉(14:45)

大滝は右岸を高捲き。しばらくなんでもない河原歩きをすると、行く手に目指す忠別岳西壁が大きく見え、どきどきわくわく。忠別岳への沢に入るとかなり水量は減る。忠別岳西壁へ突き上げる沢を登っていく。西壁基部を右へトラバースし、頂上へ突き上げているらしきリッジ状に取り付く。脆い。1ピッチ、50m、III級。抜けてみると、あれれ、看板がない…。でもここが最高点でしょうと言い合い、看板まで移動。意外と早くに抜けられたので今日中に帰札できるんぢゃないかと思い、大雪高原温泉へ下りる。と、高原沼に下りたところで監視員さんに逮捕され、ヒグマ情報センターで説教を受けた。ヒッチ2本で明るいうちに帰宅。

- コメント (0)

現役の報告・ 2007年9月7日 (金)

【年月日)】8月27日〜30日(4ー0)

【年月日)】8月27日〜30日(4ー0) 【メンバ】L平塚(4 AL寺尾(4 M 米田(2 小池 田中(1

【ルート】五湖→羅臼平→羅臼岳アタック→硫黄山→ショウジ川→ポンルシャ川右沢→カムイワッカ

【予定の計画】五湖→イダシュベツ川→硫黄山→ショウジ川→ポンルシャ川左沢へのっこし下降→コタキ川→知床岳→オキッチウシ川→岬→相泊

林道徒歩通行禁止とのことで、急遽硫黄山までの稜線登山道をとることに変更。その後はショウジ川からポンルシャ川へののっこしに失敗したので後半の知床岳のっこしをあきらめて下山。

前日 晴

五湖まで車で入れるが、停めておくことはできない。五湖に荷物置き、岩尾別に車を停め、そこから1hほど歩いて戻る。五湖から林道に入ろうとしたところ、警備員に止められる。知床林道の五湖〜カムイワッカ湯の滝はシャトルバスのみで、歩いて入るのは禁止だそうだ。何でバスが入れて人が入れねえんだと交渉するがダメだった。

その後パーティーで話し合い、登山道を使って羅臼にあがり、そこから夏道を縦走して硫黄山まで行くことにする(カムイワッカ湯の滝から硫黄山に上がる夏道は現在入山禁止になっている)。札幌の部員と連絡を取って、岩尾別(3.5h)羅臼平(1h)羅臼At.して再び羅臼平(2h)知円別(1h)第一噴火口=C1の時間読みで計画をたて直し、承認してもらう。その日は斜里・ウトロ観光。海水浴とギャルウォッチング。

1日目 晴 岩尾別温泉=羅臼岳登山口(5:10)-羅臼平(8:30)-羅臼ピーク(9:10)-

羅臼平(10:10)-二つ池=C1(14:00)

今度こそ入山。皆荷物のせいか動きが鈍い。夏道は何も問題ないが、雪渓が融けたこの時期は水場に困る。銀冷水から先に水場なし。羅臼平に荷物デポして羅臼岳を空身でAt.。だるい夏道と暑さで意外と時間を食ってしまい、水の心配もあるのでその日は二つ池でC1。二つ池の水を沸かして飯を作る。

2日目晴 C1(5:00)-知円別分岐(7:00)-硫黄山ピーク(8:15-25)- 知円別分岐(9:30-50)-東岳北ポコ(11:00-11:30)-ショウジ川(13:00)-ポンルシャ川上部(19:00)=C2

夏道で知円別分岐まで。知円別分岐に荷物デポして空身で硫黄山をAt.。M2は疲れていたので知円別分岐で荷物番。知円別~硫黄山の夏道は急なガレや砂で、結構怖い。第一噴火口はこの時期は水がなさそうだったが、グラウンドには大きな雪渓があって、まだまだ水が取れそうだった。アタック後、踏み跡を使って東岳北のポコまで。

藪漕ぎしてショウジ川に入る。ショウジ川に入ってからも藪漕ぎは続く。ショウジ川の途中で左岸にテープが2つあるのを発見し、これがCo900の目印だろうとのっこす。今考えるとまだCo900まで下っていなかった。のっこしても一向に沢型に入れず、おかしいと思ってちょっと戻ったら沢型を見つける。これが目的のポンルシャ源頭だろうと喜んだが、これも違っていた。下れども下れども水は出てこない。そのうち沢型も消える。見通しの良い場所に出て見てみたら、なんと目的の沢より一本西の沢型に入っていた。ギャース!今から目的の沢に戻るには遠すぎる。その時17時をまわっていて時間がなかったので、仕方なく藪漕ぎして沢型のはっきりした所まで下り、その沢を降りる。しかし下ってもやっぱり水は出てこない。30分ぐらいラテルネ行動したが、水不足でM2がやられまくっているのでその日は諦めてポンルシャ上部でビバーク。ビールを飲み、酒を沸かしアルコール飛ばしてお茶をつくって耐え忍ぶ。

3日目 晴 C2(5:45)-Co640水(6:45-7:30)-Co300函F終了(10:00-10:30)-

ルシャ出合=C3(13:15)

朝、ALのパー食ジュースを飲んで出発。1時間ほど下ったCo640で水が出てきた。皆嬉々として水を飲む。こっちのポンルシャ川(ポンルシャの右沢)は、巨岩が多くよく伏流しているようだ。Co600に15mF。左岸木からAb。あとは特になく目的のポンルシャと合流する。Co300に25m函F、右岸まく。このFを降りてから魚がうようよ。さらに下ると鮭がビチビチ遡上してくる。おぉっと喜んでいると、熊さんが鮭を食い散らかした跡もあっておぉっと怖くなる。ルシャ出合まで行ってC3。この日はパー食祭り。

4日目 晴 C3(5:20)-河口(6:30)

これだけののっこしミスをやってしまったのだから山行続行はすべきではない。後半の知床岳のっこしをあきらめ、ルシャの河口から林道を使って下山することにする。ルシャ川はただの河原歩き。岸に上がると(熊の?)踏み跡もあり、さくさく歩ける。さくさく歩いてだんだん足跡が目立つようになってきたなと思ったら、やっぱり奴がいた。M2が騒いでハラハラさせるが、あちらさんが気づかぬふりをしてくれたので助かった。

河口に出たらちょうどよく漁師のおじさんが車で登場!カムイワッカ湯の滝まで乗せてもらう。湯の滝では、五湖の林道で我々の入山を止めた警備員がおり、我々が稜線を歩いて来たことを説明しても誤解に基づいて一方的に猛烈に責められた。しかしその後現れた別の自然保護監視員はすぐに事情をわかってくれ、快く応対してくれた。カムイワッカ湯の滝からバスに乗って下山。本当は往復限定で湯の滝から乗ることはできない。林道は徒歩で通れないので特別に乗せてくれた。

ボレロさんからもらったカンパ金で天丼を食う。ごっつぁんです。斜里のおすすめは国道334沿いの「里味」。

≪パーティー≫

のっこしミスで敗退してしまった

○のっこしミスの原因

・のっこしをかけるのが早すぎた

→地図読みミス。ショウジ川には他にもピンクテープがあるので注意が必要だ。Lsの地図読みの力も足りなかったと言える。準山で地図読みが難しいのっこしをもっとやっておくべきだったのかもしれない。

・時間的に余裕がなかった

→硫黄At.カットをするか、途中で泊まるべきであった。ショウジ川の途中に小さな雪渓とたまり水がある場所があったので泊まることができた。そこに着いたのが14時。パーティ全体の疲れ、ペースを考えればそこで一泊すべきであった。

時間的余裕があったなら、予定の方のポンルシャ川に戻ることも出来たであろうし、間違って降りた方のポンルシャ川を下っても水があるところまでたどり着いただろう。一挙に行けると思って攻めすぎた。

≪林道について≫

知床五湖〜カムイワッカ湯の滝は当分の間歩いて入れそうにない。道路地図によると2010年まで通行止めと書いてあるが、2010年になって通れるようになるか怪しい。シャトルバスでカムイワッカ湯の滝まで行けるが、そこからその日のうちにバスで帰ってこなくてはならない。羅臼側(モセカルベツ川など)から入るか、今回のように夏道を使って入るかのどちらかだろう。夏道はきついのでモセカルベツ入山をお勧めする。

カムイワッカ湯の滝〜ルシャ・コタキ河口の林道は使えるが、カムイワッカ湯の滝に来るバスは往復乗車の観光客限定。今回は特別に乗せてもらったが、そういう客は想定されていない。

- コメント (4)

OBの山行記録・ 2007年9月3日 (月)

【ルート】須築川→茂津多ルート下山

【年月日】2007.9.1-2

【メンバ】L:澤田卓郎(2004)、AL:勝亦浩希(2003)、G:米山悟(1984)

【行 程】9/1:須築橋(5:10)→Co300(8:00)→Co420(9:15-35) →Co570(11:50-12:10)→Co860C1(13:30)

9/2:C1(5:40)→ヤブ漕ぎ開始(7:10)→山頂(8:25-9:10)→須築橋(12:50)

道内屈指のゴルジュ沢、須築川。現役パーティーに入れてもらった。壮絶なゴルジュを期待して踏み込んだのだがむしろ印象は、愉快な「おフロの遊園地」だった。広く大きな狩場山を一本槍でひと突きの快適ライン。滝4つ以外は全部水流か水際を直登。

そこからはくねくねの天井の高い洞窟探検風だが、ザラザラの砂岩で摩擦が効く。全部水流真ん中突破。高い滝でもないし落ちても水瓶で、どんと行けという感じだ。ノラネコくらい大きな魚があっちこっちに泳いでいる。蹴飛ばさないように水流を行く。

そこからはくねくねの天井の高い洞窟探検風だが、ザラザラの砂岩で摩擦が効く。全部水流真ん中突破。高い滝でもないし落ちても水瓶で、どんと行けという感じだ。ノラネコくらい大きな魚があっちこっちに泳いでいる。蹴飛ばさないように水流を行く。 Co420二股から先がS字峡。沢の真ん中を高さ100m以上の柱状節理で取り巻かれた岩峰が塞いでいる。どこかの世界遺産みたいな眺めだ。これのせいで沢がSの字に屈曲している。

Co420二股から先がS字峡。沢の真ん中を高さ100m以上の柱状節理で取り巻かれた岩峰が塞いでいる。どこかの世界遺産みたいな眺めだ。これのせいで沢がSの字に屈曲している。 6mほどの滝があり、初めて捲く。左岸のがばがばフェイス状を登ってクライムダウン。ザイルなし。残置ハーケンがメタメタ打ってある。多すぎるのでいくらか頂く。その後も楽しいゴルジュや数メートルの滝が連続する。

6mほどの滝があり、初めて捲く。左岸のがばがばフェイス状を登ってクライムダウン。ザイルなし。残置ハーケンがメタメタ打ってある。多すぎるのでいくらか頂く。その後も楽しいゴルジュや数メートルの滝が連続する。 プール付き3m滝は登れそうもなく右岸少し登って斜めに懸垂する。残置ハーケンあり。ここで初めてザイルを出すが、全行程15mザイルで十分だった。

プール付き3m滝は登れそうもなく右岸少し登って斜めに懸垂する。残置ハーケンあり。ここで初めてザイルを出すが、全行程15mザイルで十分だった。

その後も楽しめる函滝を幾つか越えると、どうやら登れない7mの滝。左岸側の縦リスの入った壁を登ってクライムダウン。

ここで初めてザイルでビレーする。ハーケンが1m毎に打ってある。ここは確かに易しくはない。その後も函や小滝は続くが、だんだん沢が開けてきて遠くに570二股が見えてきた。もしやさっきのがヤカンの底か?もっと凄いのを身構えていたのでやや拍子抜けした。

ここで初めてザイルでビレーする。ハーケンが1m毎に打ってある。ここは確かに易しくはない。その後も函や小滝は続くが、だんだん沢が開けてきて遠くに570二股が見えてきた。もしやさっきのがヤカンの底か?もっと凄いのを身構えていたのでやや拍子抜けした。 谷が開け、明るい感じになった。とはいえまだまだ遊園地は続く。二股を越えれば落差10m弱のハングの滝を右岸草付きから捲き、相変わらず泳いで取り付き水流にホールドを探す滝が続く。ニシキヘビのモンモン模様のきれいな滝もあった。沢は明るく開けていき、太陽が降り注ぎ、快適この上ない。

谷が開け、明るい感じになった。とはいえまだまだ遊園地は続く。二股を越えれば落差10m弱のハングの滝を右岸草付きから捲き、相変わらず泳いで取り付き水流にホールドを探す滝が続く。ニシキヘビのモンモン模様のきれいな滝もあった。沢は明るく開けていき、太陽が降り注ぎ、快適この上ない。

Co760、地図にある12m滝は右岸をノーザイルで登る(過去の記録では20mとあるが12mにしか見えなかった)。小さいながらもカチカチ決まるホールドがある。まだ時間に余裕があるので、天場を探しながら登っていく。流木豊か、眺め抜群の場所があり、Co860mで泊まる。この上にも良い天場はいくらでもあった。

イタドリを敷いたベッドを作り焚き火の脇でごろ寝した。空が朱色に、群青色に変わり、北斗七星がカシオペアに位置代わりし、遅い月が山の端を這い、最後に空が白み始めた。眠ったり覚めたり薪を足したりだがツエルトのない夜は空の移ろいが見える。

イタドリを敷いたベッドを作り焚き火の脇でごろ寝した。空が朱色に、群青色に変わり、北斗七星がカシオペアに位置代わりし、遅い月が山の端を這い、最後に空が白み始めた。眠ったり覚めたり薪を足したりだがツエルトのない夜は空の移ろいが見える。 翌朝も晴れ。羊雲や絹雲が浮かぶ秋の空だ。水はやがて涸れるが、夏道のように快適な涸沢をつめ、最後のヤブを1時間ちょっと漕いで山頂少し東側の道に出た。ササ→カンバ→ハイマツだがミックスでもなくまあまあのクラスのヤブ。

翌朝も晴れ。羊雲や絹雲が浮かぶ秋の空だ。水はやがて涸れるが、夏道のように快適な涸沢をつめ、最後のヤブを1時間ちょっと漕いで山頂少し東側の道に出た。ササ→カンバ→ハイマツだがミックスでもなくまあまあのクラスのヤブ。南側の大草原を見下ろす山頂は誰にも会わなかった。須築川を見下ろす。奥尻、遊楽部が見える。

茂津多コースは長いが好きなコースだ。人通りが少ないせいか地面が柔らかく、のんびり歩ける。前半は展望を楽しみ、後半はブナ林を楽しむ。傾斜が緩いので膝に来ない。牧場の散歩道風。天気は下り坂。きょうから季節の変わり目で秋という気配。夏の最終日に間に合って良かった。

茂津多コースは長いが好きなコースだ。人通りが少ないせいか地面が柔らかく、のんびり歩ける。前半は展望を楽しみ、後半はブナ林を楽しむ。傾斜が緩いので膝に来ない。牧場の散歩道風。天気は下り坂。きょうから季節の変わり目で秋という気配。夏の最終日に間に合って良かった。20年前、遊楽部に登るのに前夜泊した瀬棚駅は廃線で今は温泉になっている。汗を流して「富美栄」でメンチカツ定食。瀬棚で一番の大衆食堂だ。食後は「甲田菓子店」の岩シュー。ここでしか食べられない。

須築は確かに簡単な沢ではないが極端に難しい沢ではなかった。昭和40年の初遡行に5日かかっていることや、改訂前の「山谷(S58)」では「頂上まで最低三泊」、「極度に困難」などと書かれていたので心の中で伝説化していた(改訂後はそこまで書いてない)。泣けてくるほどびびる所や、ヘトヘトになるような泳ぎも無い。核心部の長さも沢のスケールも、世の中にはまだまだ上がある。今回の条件に限れば日帰りも出来る。だがもちろん、良き沢には間違いない。日高を終えた二年班二回戦にも良いと思う。

- コメント (4)

現役の報告・ 2007年8月24日 (金)

沢二年班メイン山行

沢二年班メイン山行【年月日】

8月14日〜20日(7ー0)

【ルート】

キムクシュベツ川→Bカール→ペテガリ岳→下降尾根経由→中ノ川→ポンソエマツ直登沢→ソエマツ岳→ヌピナイ右股下降

【メンバ】

L澤田(4 AL平塚(4 M田中(2

好天周期的に急遽入山決定。

1日目 晴れ 林道終点(10:30)ー入渓(11:00)ーキムクシュ入口(14:30〜45)ーCo470=C1(18:15〜30)

寺尾タクシーで入山。にしだ沢対岸手前くらいで林道は通行できなくなっていた。壊れた林道を行くがだんだん沢身から離れていく。そのため、戻って適当なところから入渓。歴舟川が南に屈曲する辺りで右岸に林道跡発見。それを使って、下滝沢辺りまでいく。当初の林道とつながっているっぽい。歴舟川はでかい、大河だった。キムクシュ入り口で既に時間読み的にC1まで到達できないが、途中で泊まっている記録を見ていた為、時間を見つつ行くことにする。

キムクシュに入ると函状地形。Co460手前屈曲に10m程の滝、左岸側のぼる。(1の函?)その後、函と小滝3個ほど。中泳いで空身で右岸に這い上がりへつる。後続もザック吊り上げ。その後、小滝を空身で登り、後続はゴボウ。続いて、左岸3mほど登って、へつり。ザック吊り上げなどに時間を食い、既に暗くなりそう。Co470でC1、河原。増水には耐えられないが斜面は緩いので逃げられる。1から3の函はどれがどれかよく分からなかった。対処に時間かかったのはCo460〜470付近。

2日目 晴れ→曇 C1(5:00)ーポンヤオロ直登出会い(8:00)ー5の函後(9:00〜30)ー三股(14:30)=C2

4の函は・702北の屈曲、泳いで大釜の左岸側から登る。ポンヤオロ直登沢の一つ前の右岸の支沢付近は泊まれる。5の函はポンヤオロ直登出会い付近からで、狭い函状。手前の釜もち小滝は水流すぐそばを登る。5の函はツッパリなどを駆使して全て水流際。このころMが低温で消耗、足がつるようなので日の当たるところで大休止。

6の函はCo630付近の屈曲。プールや水流あるところを泳いでいく、出口の小滝は右岸ボロ壁と泥壁を10mほど登り、後続にはロープを垂らした。トラバッて沢に戻る。7の函はCo670二股前、右岸へつり。Co790付近、8の函。函付近を通過中、急に泥水が流れてくる。鉄砲水がきたらひとたまりもないけど、どうしようもないので進む。少し行くと雪渓が崩壊していた。いやぁ、危ない、運が良かった。8の函は右岸側をへつったり、中泳いだり。

三股周辺でうわさの快調天場を1時間以上探すが、そんな素敵な物はない。三股には右岸台地上に不快調な所で、何が快調なんだよと罵りながらC2。夜から雨模様。

3日目 小雨→雨 C2(11:00)ーBカール(13:30)=C3

小雨降ってるし、おねむなので、今日はBカールまでにする。朝寝坊、自然起床万歳!がんばって焚き火つけて出発。Bカールまではひたすらナメ滝が続く。

Bカールは雨と虫が不快調。雨がひどいので、ツェルト張って焚き火もせずにC3。夜飯にネーベン食べて、寒い一夜を過ごす。実に不快調。水は取れた。

4日目 ガス時々小雨 C3(6:45)ーペテガリ(8:45〜9:20)下降尾根頭(13:00)ー上二股(16:30)=C4

朝、寒いのでぐだぐだしていたら出発遅れる。小沢をつめて稜線まで。上部は草の急傾斜。夏道歩いてペテガリへ。

稜線歩いて、下降尾根頭まで。下降尾根はガスガスで視界のない中、途中で間違えそうになり、数回修正しつつ下る。末端にびしっと当て、懸垂なしで上二股へ。気疲れした。C4は少し下った右岸側。念願の焚き火をつけ暖かい飯を食らい服を乾かし、快調さを味わう。満足満足。この日、唯一、Mが持ってきていたカメラの電池が切れてしまう。

5日目曇り C4(7:45)ー中ノ川三股(9:50〜10:15)ー岳の沢観光(10:45ー11:15)ー奥二股(13:00)=C5

C4から三股へはスイスイどぼんで通過。この日は水が冷たく皆消耗する、極い。三股に10mくらいの滝、右岸を容易に捲く。Mが岳ノ沢観光に行きたいというので、LとMで見に行くが大したものが出てこないまま、面倒になり引き返し。順調に奥二股手前まで来るも、最後に函があり、中に段差と小滝あり。1つ目段差は苦労している人にロープ垂らす。2つ目の小滝は滝からの水流がかなり強い為、右岸の滝の下流に取り付き、空身での微妙なへつりから、滝を横目に直上。全員のザックを引き上げた後、後続はゴボウ。悲劇にも水流から出るのに失敗し、長時間水の中に浸けられたMは消耗。がたがた震えていた。奥二股は念願の快調な天場。Hotel river sideと命名。薪も豊富。焚火を囲み、昼間から酒を飲み、軽量化に努める。幸せを感じる。

6日目曇り→晴 C5(4:50)ーCo650ガレ沢二股(5:20〜35)ーCo830三股(11:00)ーソエマツ(14:15〜45)ーヌピナイ右股・790(16:15)

ポンソエマツ直登二股までは問題なし。ポンソエマツ直登はCo690に4段30m滝、右岸まいて3段目に降りる。その後、雪渓は右岸の泥壁に降り、泥壁をトラバースし、小滝を越える。Co720、15m滝直登。その後。釜持ち段差が数個。一個は空身で登る。ザック吊り上げなど。捲くといやらしそう。

Co800付近に30mナメ滝、水流激しく、迫力ある。下部が厳しそう。左岸ルンゼを登り、ハーケンでビレイ点作って、お助け紐でビレイしてもらい、木まで直上(18m、A0)いやらしい。そこから、高度感のあるトラバースの後、支沢の傾斜の緩い滝をCdし、落ち口へ。続いて、10mをこなすと3段35mの滝。Lが直登を主張するも、ALとMは無理と主張し、もめる。が、結局直登で合意しロープ出す。1段目出口は水流で流されてスリップしそうな所と3段目の左岸のスラブは嫌な感じ。(40m、A0)。この滝でかなり時間を食ってしまう。すぐ上が、Co830三股、雪渓かけら。鹿の生なましい死体が水流に浸かっている。ALがさっき水飲んだのにーなどと騒いでいる。と、上を見上げると、遥か上部からスラブが続き(高低差200m程)水が流れている。携帯出して撮影大会。このスラブは上部に行くにしたがって傾斜がきつくなっており、最上部は怖くなる。スリップしたら止まりそうにない。Co1000を右に入っても、ひたすらナメ滝連続。そのうち藪に突入、少しこいでポンソエマツ(ソエマツ西ポコ)へ。

ソエマツからは東に下りて、ヌピナイ右・790へ、段差あるも前向いて降りられる。快調な天場。明日も天気が良いので、余った停滞食などがっつり食べる、焚火、酒、充実感、幸せ。なんと恵比寿ビールがデポされているのを発見、誰か知らないけどゴッツァンです。

7日目C6(7:30)ー・507(10:00)ー下二股(11:30)

ヌピナイ右を下る。滑り台したりしていたが、ほんとに寒い。Mは泣きそうな表情。捲き道なども使ってしまう。暑くなってきた頃、もう泳げない河原をだらだら歩いて下二股まで。下山後、ハゲ天へ。

<感想>

澤田:充実した夏メインだった。でも、お魚さんとは御縁がないみたい。

平塚:へつり、泳ぎ、滝登り、函中の小便、どれも素晴らしい経験だった。日高の澤は良い。山岳部やってて本当良かったと思うメインだった。

田中:素晴らしいメインでした。寒くてブルブルしました。

- コメント (1)

OBの山行記録・ 2007年8月16日 (木)

【ルート】シュンベツ川カムイエクウチカウシ山直登沢→カムエク→札内川8の沢

【ルート】シュンベツ川カムイエクウチカウシ山直登沢→カムエク→札内川8の沢【メンバ】

米山悟(1984)、斉藤清克(1987)、勝亦浩希(2003)

【年月日】

2007.8.12-15

日高で最難関の沢からカムエクへ。シュンベツ川中流の函地帯も抜けて、下から上まで一本道の、日高で指折りの美しいラインを引いた。「函の中の函」沢から「滝の中の滝」沢へ。もう満腹です。

シュンベツ川林道終点(ソロアンナイの南)(14:10)→Co290二股C1(15:30)

シュンベツ川林道終点に現役・寺尾の車で送ってもらう。前々日まで梅雨のような長雨が続いたが、この四日間の天気予報は凡て晴れ。これまでに天候、仕事の休み日程、家事情などの難関を一つ一つ解決してきての入山だ。シュンベツ川本流はやや増水している。核心部の前で泊まり、減水を待つ。河原にタープ、大きく焚き火。

2日目:ゴルジュの日

C1(6:15)→大函終了(9:30)→チャワンナイ沢二股(11:30)→Co610カムエク沢二股C2(15:00)

スタートして500mで函地帯が始まる。ゴウゴウのメロンソーダ水の釜などある。全て中を泳ぐか側壁のへつりで行く。何度も落ちたり流されたりして突破。高さ4m以上の捲きはしない。一カ所、水流が集中するところを微妙に抜けるところがあり、勝亦がお助けヒモをつかんでも引きずりこまれる。二度目も駄目で結局マグロの水揚げとなった。こういうゴルジュ沢は初めてとのこと。「怖ぇえ〜」とつぶやいていた。

スタートして500mで函地帯が始まる。ゴウゴウのメロンソーダ水の釜などある。全て中を泳ぐか側壁のへつりで行く。何度も落ちたり流されたりして突破。高さ4m以上の捲きはしない。一カ所、水流が集中するところを微妙に抜けるところがあり、勝亦がお助けヒモをつかんでも引きずりこまれる。二度目も駄目で結局マグロの水揚げとなった。こういうゴルジュ沢は初めてとのこと。「怖ぇえ〜」とつぶやいていた。 これだけの水量のゴルジュは道内ではあまり見当たらない。中流部が林道開発されていないシュンベツならでは。長さたった1.5キロほど(5万図「川」の字まで)に3時間タップリかけて突破。この日は麓で30度だったそうで良いゴルジュ日和だった。

これだけの水量のゴルジュは道内ではあまり見当たらない。中流部が林道開発されていないシュンベツならでは。長さたった1.5キロほど(5万図「川」の字まで)に3時間タップリかけて突破。この日は麓で30度だったそうで良いゴルジュ日和だった。核心を越えれば思い思いにカムエク出会いを目指す。途中チャワンナイ沢やカシュツオマナイ沢出会い付近ではコイボク林道が尾根を越えて伸びてきているので、崩壊しているところも多い。広い河原の彼方にナメワッカが立っている。カムエク沢二股は良い天場なので早いが泊まる。焚火の横にごろ寝してペルセウス流星群を見る。デネブの上を天の川沿いに流れる長いやつを3本見た。空の半分、尾を引いた。

3日目:直登の日

C2(4:50)→Co730二股(5:40)→Co1040二股(8:20)→Co1200左右二股左50m滝 (11:00-13:00)→Co1280不可登F捲き(13:20-14:20)→Co1430二股雪渓崩落地(16:00)→Co1600C3(17:10)

C2(4:50)→Co730二股(5:40)→Co1040二股(8:20)→Co1200左右二股左50m滝 (11:00-13:00)→Co1280不可登F捲き(13:20-14:20)→Co1430二股雪渓崩落地(16:00)→Co1600C3(17:10) 早起きして急ぐ。地図の切れ目あたりから10m以下の滝がどんどん出てくる。先があるのでほとんどノーザイル。いちいち触れないが、かちっと小さくホールドの決まる感触の良い滝が多い。

早起きして急ぐ。地図の切れ目あたりから10m以下の滝がどんどん出てくる。先があるのでほとんどノーザイル。いちいち触れないが、かちっと小さくホールドの決まる感触の良い滝が多い。

崩壊雪渓をくぐってCo1040二股を過ぎるとチョックストーンのある3mの滝があり、右岸を小さく捲いて懸垂。その後はくねくねを曲がる度に滝だらけ。飛沫をくぐったり横壁を登ったり。

崩壊雪渓をくぐってCo1040二股を過ぎるとチョックストーンのある3mの滝があり、右岸を小さく捲いて懸垂。その後はくねくねを曲がる度に滝だらけ。飛沫をくぐったり横壁を登ったり。 Co1200の二股は左沢と右沢の分かれ道。その手前100mほどから雪渓に乗り、降り口は両股間の岩壁の中段しかなく、そこから20m懸垂。

Co1200の二股は左沢と右沢の分かれ道。その手前100mほどから雪渓に乗り、降り口は両股間の岩壁の中段しかなく、そこから20m懸垂。 降りて左股は最大の滝50m(それ以上?)左岸10mほど登ったところからザイルを出し、届きそうになく一回ピッチを切って2ピッチ。最初はまあまあだが、最後の5mほどが凄く悪い。ホールドもスタンスも無く、逆層でぬるっている。こんな上に来てそりゃ無いよ〜というほど難しい。

降りて左股は最大の滝50m(それ以上?)左岸10mほど登ったところからザイルを出し、届きそうになく一回ピッチを切って2ピッチ。最初はまあまあだが、最後の5mほどが凄く悪い。ホールドもスタンスも無く、逆層でぬるっている。こんな上に来てそりゃ無いよ〜というほど難しい。 トップの斎藤がハーケン下向きに半分くらい刺さったやつにシュリンゲ、それに右足をかけ、20分も粘って抜けた。あそこで20分粘ったのも凄い。この滝を下から上まで抜けるのに2時間かかった。

トップの斎藤がハーケン下向きに半分くらい刺さったやつにシュリンゲ、それに右足をかけ、20分も粘って抜けた。あそこで20分粘ったのも凄い。この滝を下から上まで抜けるのに2時間かかった。 すっかり虚脱したがもう次の30mが見えている。Co1280のこの滝は登れず、左岸を捲く。ブッシュ下からカンテを登り、ブッシュのテラスでピッチを切り、そこからほぼ水平に泥壁の中の草付きバンドを繋いで滝のすぐ上に出た。大高巻きをせず、唯一の弱点と言う感じ。

すっかり虚脱したがもう次の30mが見えている。Co1280のこの滝は登れず、左岸を捲く。ブッシュ下からカンテを登り、ブッシュのテラスでピッチを切り、そこからほぼ水平に泥壁の中の草付きバンドを繋いで滝のすぐ上に出た。大高巻きをせず、唯一の弱点と言う感じ。 Co1330から1430二股までは厚さ3mほどの長い雪渓。ひたひたと歩いてずりずり降りる。二股は崩壊雪渓に埋まっている。どうも この下に難しい滝が埋まっているようだ。右股に行きたいが、今にも落ちそうな凱旋門が乗っている。くぐっては行けない感じで、左岸の雪渓と岩壁の隙間をイジイジ抜けた。

Co1330から1430二股までは厚さ3mほどの長い雪渓。ひたひたと歩いてずりずり降りる。二股は崩壊雪渓に埋まっている。どうも この下に難しい滝が埋まっているようだ。右股に行きたいが、今にも落ちそうな凱旋門が乗っている。くぐっては行けない感じで、左岸の雪渓と岩壁の隙間をイジイジ抜けた。 この先も何本か滝、踊り場、滝、踊り場という感じで螺旋階段のように登っていき、少し傾斜の緩い棚のあるところですかさず天場とする。正面には1917峰。ハイマツの枯れ木など集めて小さいながらも良い焚き火。きょうも流星を数えながら眠る。

この先も何本か滝、踊り場、滝、踊り場という感じで螺旋階段のように登っていき、少し傾斜の緩い棚のあるところですかさず天場とする。正面には1917峰。ハイマツの枯れ木など集めて小さいながらも良い焚き火。きょうも流星を数えながら眠る。4日目:山頂と下山

C3(6:00)→カムエク(7:30-8:10)→8の沢カール(8:40-9:30)→8の沢二股(14:10)→札内林道終点コイカク出会(16:00)斎藤は13:00

朝は寒くて明るくなる前から火に当たっていた。高曇りで風がある。さすがに全身筋肉痛でガタガタロボットだ。ほどなく滝も終わり、あまり濃くないハイマツ帯に突入、厚さ30センチはあろうかというふわふわの苔の布団を踏んで、クマちゃんの気分で23年ぶりの山頂へ。ガスは1800m以上だけに付いているようだ。上空は晴れているのが分かっているのでしばらく待つが、寒くなってきたので下る。「無事に済んで良かった・・」と23才の勝亦がつぶやいた。

ピラミッドとのコルでは展望も拡がり、懐かしの39峰や23峰の北面を飽かず眺める。8の沢カールも雪渓からのせせらぎのある良いカールだ。転がって長い時間ぼんやりした。登山者数名が登ってきた。

ピラミッドとのコルでは展望も拡がり、懐かしの39峰や23峰の北面を飽かず眺める。8の沢カールも雪渓からのせせらぎのある良いカールだ。転がって長い時間ぼんやりした。登山者数名が登ってきた。 カールのあたりの道があまり立派なので、もう下までずっと夏道みたいなものかと思って気をぬいていたら、勝亦と二人、道を失った。そもそも、8の沢の情報なんか全く調べていなかった。確かなところまで戻ってみたがまたヤブ。8の沢本流は結構マジな大滝があり下れない。ヤブを漕いで最後は崖の上から20mの懸垂で二股近くに来ていた道に乗った。時間ロスは20分ほどか。その後河原で出会った人に聞けば斎藤は5分ほど前に先を行ったとのこと。こちらが先に行ったと思っているらしい。斎藤を追いかけてこちらも早足で降りたが、車への到着は1時間の差が付いていた。斎藤は8の沢下部は道を無視して河原を飛ばし、札内川本流の近道は熟知していて、猛スピードで下山していた。

カールのあたりの道があまり立派なので、もう下までずっと夏道みたいなものかと思って気をぬいていたら、勝亦と二人、道を失った。そもそも、8の沢の情報なんか全く調べていなかった。確かなところまで戻ってみたがまたヤブ。8の沢本流は結構マジな大滝があり下れない。ヤブを漕いで最後は崖の上から20mの懸垂で二股近くに来ていた道に乗った。時間ロスは20分ほどか。その後河原で出会った人に聞けば斎藤は5分ほど前に先を行ったとのこと。こちらが先に行ったと思っているらしい。斎藤を追いかけてこちらも早足で降りたが、車への到着は1時間の差が付いていた。斎藤は8の沢下部は道を無視して河原を飛ばし、札内川本流の近道は熟知していて、猛スピードで下山していた。初日に林道終点にデポしておいた車で大樹の龍月へ。豚丼食べて札幌へ。札幌バスターミナル周辺で夜行バスを待つあいだ風呂を探して歩いていたら、偶然仕事帰りのディックに会った。手にはビールを持っていた。そのままディックのうちで水浴びさせてもらい、野菜豊富なおいしい晩ご飯にビールを頂いて、ちょうど夜行バス函館号の発車時刻になった。最後の最後まで幸運な巡りだ。ディックと心の広い新婚の陽子さん、ごっつぁんでした。

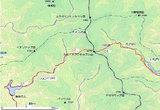

計画書の地図なのでC2,C3の位置が違う。

計画書の地図なのでC2,C3の位置が違う。- コメント (2)

HOME

HOME

メニュー

メニュー